|

Rennes-le-Château Juillet 2021

|

|

Christian Doumergue

|

Alfred

Saunière, le Frère de l’Ombre

L’histoire

mondialement connue du « Curé aux

milliards » de Rennes-le-Château est cristallisée

autour d’un seul homme :

l’abbé Bérenger Saunière (1852-1917). Peu

après son arrivée, en 1885, dans le

petit village audois, ce jeune curé se lança dans des

travaux de rénovation de

son église, puis de constructions (villa style Renaissance, tour

néo-gothique,

parcs et jardins luxuriants, etc.) hors de ses conditions de fortune.

Ce qui alimenta

vite l’idée qu’il avait trouvé un trésor. Cette

belle histoire, qui en ces

temps de désenchantement a la capacité de nous ouvrir les

portes du rêve, en

cache cependant une autre. En faisant de Bérenger

Saunière le seul héros de ce

qu’il est convenu d’appeler « l’Affaire de

Rennes-le-Château », les

nombreux ouvrages et articles parus sur le sujet ont oublié, ce

faisant, un

acteur tout aussi important pour l’histoire du lieu. Cet

« oublié », c’est Alfred Saunière

(1855-1905), le propre frère de l’abbé, si longtemps

resté dans l’ombre de

celui-ci que, jusqu’en 1994, son portrait (retrouvé dans les

papiers du curé de

Rennes) a été confondu avec celui de

Bérenger ! Ainsi, durant des

décennies, le visage affiché sur les couvertures de

livres et figurant dans

l’iconographie des articles n’était pas celui de Bérenger

mais d’Alfred. Confusion

des plus symboliques, à l’image de cette affaire pleine de faux

semblants et

d’illusions cachant la vérité. Un

pourvoyeur de fonds. L’étude

des archives (longtemps négligées) laissées

par l’abbé Saunière suffit à montrer l’importance

d’Alfred en ce qui concerne

les agissements de son frère à Rennes-le-Château.

Bérenger, on le sait à

présent depuis un certain temps, a pu commencer ses travaux de

restauration de

l’église (tombant littéralement en ruines à son

arrivée) grâce à des donations.

Celles de la comtesse de Chambord puis d’une certaine Marie

Cavailhé, vivant à

Coursan près de Narbonne. Mais cette œuvre ne fut possible dans

son ampleur que

par l’entremise des fonds apportés par son frère Alfred. A

partir de 1909, Bérenger fut inquiété par sa

hiérarchie, qui le pressa de justifier l’origine des fonds

grâce auxquels il put

ériger son fastueux domaine (sur lequel l’évêque de

Carcassonne voulait dès

lors mettre la main). Le curé de Rennes s’efforça alors

de minimiser au maximum

le rôle d’Alfred. Dans

un premier justificatif envoyé à sa

hiérarchie, Bérenger note avoir obtenu la somme de 600

Francs « De diverses

familles par mon frère. » Mais, en mars 1911, contraint

par les questions de sa

hiérarchie, il est obligé d’avouer une somme plus

conséquente. Une lettre qui

lui est adressée en date du 19 mars indique en effet que

Bérenger a désormais

reconnu avoir reçu par l’intermédiaire de son

frère la somme de… 55.000

Francs-or ! Cette somme, est-il précisé, a

été remise pour une part directement

par Alfred (25.000 Fr.), pour une part par des donateurs rentrés

en contact

avec Bérenger par l’intermédiaire de son frère. La

somme est importante. La commission chargée

de clarifier la comptabilité de l’abbé demande donc au

prêtre de se justifier

sur ce point. Le 25 mars, Bérenger répond à cette

question en notant : « Mon

frère étant prédicateur avait de nombreuses

relations : il servit

d’intermédiaire à ces générosités.

» Le

frère de l’ombre Pourquoi

Bérenger s’efforça-t-il de minimiser à

ce point les fonds amenés par son frère ?

Incontestablement, cela est lié à un

leitmotiv des correspondances du prêtre à l’époque

de son procès. Dans

plusieurs lettres en effet, il mentionne l’idée que

l’Evêché de Carcassonne lui

fait payer les fautes d’Alfred. Dans un brouillon de l’année

1909, datant du

tout début des démêlés de l’abbé, il

affirme ainsi avoir été « depuis assez

longtemps » prévenu que « le curé de

Rennes-le-Château devait s’attendre à expier

les fautes de son frère l’abbé mort trop tôt.

» Il

ne dit absolument rien de ces fautes, qui

apparaissent tout aussi discrètement évoquées dans

plusieurs lettres de cette

période. Ainsi, le 22 janvier 1909, l’abbé Rouanet, un

des proches amis de Bérenger,

lui recommande de ne pas s’engager dans un combat dont il ne pourrait

sortir

vainqueur. Comme argument, il utilise la façon dont la

mémoire de son frère a

été salie : « Que n’a-t-on pas dit de ton pauvre

frère, garde ta mémoire

intacte. » Il

est impossible, à ce jour, de se prononcer

sur la nature de ces fautes. Alfred eut un fils, avec une jeune femme

(Emilie

Salière), mais ce fils ne naquit qu’après sa mort.

Officiellement, les archives

épiscopales de Carcassonne ne contiennent rien à son

sujet, ce qui paraît

difficile à croire… Ce mystère-là reste donc

entier. Mais celui du rôle joué

par Alfred auprès de son frère s’est par contre

éclairci au fil de mes

recherches.

L’engagement

d’Alfred. Selon

Bérenger, c’est par ses activités de

prédication qu’Alfred recueillit l’essentiel des fonds

rapatriés à

Rennes-le-Château. Très tôt en effet, Alfred met un

terme à sa carrière de

prêtre. Ordonné en 1878, il est nommé Vicaire

à Alzonne. La paroisse est

importante. En 1876, elle compte quelques 1546 habitants. Alfred n’y

reste

cependant pas. À partir de 1880, il est nommé professeur

au Petit Séminaire de

Narbonne, un poste qu’il va occuper durablement jusqu’en 1892.Vers

1893, soit

deux ans avant qu’il devienne un important pourvoyeur de fonds pour son

frère,

un tournant radical s’opère dans sa carrière. Un rapport

du sous-préfet de

l’Aude daté du 13 octobre 1896, signale en effet qu’Alfred est

alors « prêtre

libre depuis environ 3 ans. » Le titre de « prêtre

libre » est ambigu car il

peut avoir plusieurs sens. Ici, il ne signifie pas qu’Alfred se soit

émancipé

de sa hiérarchie. Les rapports échangés durant

cette période avec le Ministre

des Cultes indiquent au contraire qu’il est encore prêtre.

L’adjectif « libre »

indique simplement qu’il n’est pas affecté à une paroisse

en particulier. Cette

« liberté » va permettre à Alfred d’entamer

une carrière de missionnaire.

Alfred, établi à Narbonne, a dès lors le statut de

« prédicateur. » Or il va,

dans ce rôle, très vite prendre une certaine envergure

politique. En

1896, l’Evêché le choisit pour devenir «

aumônier militaire en cas de mobilisation du 16e corps

d’armée. » Selon la

procédure en vigueur, cette nomination doit recevoir l’aval du

Ministre des

Cultes. Une enquête est donc ouverte. Et c’est le Préfet

de l’Aude qui en a la

charge. Les éléments qui ressortent au fil de cette

enquête ne seront pas

favorables à Alfred. La nomination proposée lui est donc

refusée. La cause de

ce refus : son engagement politique. Les dernières lignes du

rapport du Sous-Préfet

au Préfet indiquent : « M. Saunière est hostile au

Gouvernement et à la

République. » Impossible, dès lors, de lui laisser

la possibilité d’exercer une

quelconque influence sur des militaires. La République est alors

dans la

crainte du coup d’état militaire. Quelques années plus

tard, cette crainte sera

à l’origine du scandale de l’ « Affaire des

fiches ». Cette

enquête est précieuse, essentielle, pour

éclairer la personnalité d’Alfred. Le rapport du

Sous-préfet contient en effet

plusieurs indications précises. Il indique que « pendant

quelques années »,

Alfred a été « le directeur et le rédacteur

principal du journal “ La Croix du

Midi ” qui s’imprimait à Narbonne. » Le

Sous-Préfet commet ici une petite

approximation. Si Alfred a bien dirigé un journal, c’est La

Croix du Sud

et non La Croix du Midi. La confusion s’explique par le fait

suivant :

en avril 1895, lorsque La Croix du Sud, qui s’imprimait

à Narbonne,

cessa sa publication, ses abonnés reçurent en

échange La Croix du Midi,

qui s’imprimait à Toulouse. Mais peu importe cette petite

erreur. Le rapport du

Sous-Préfet de 1896 met en lumière l’engagement politique

d’Alfred ! Au

sujet de celui-ci, des précisions

supplémentaires sont données dans un autre rapport du

Sous-Préfet de Narbonne

au Préfet de l’Aude. Daté du 16 septembre 1902, ce

nouveau rapport a été

réalisé suite à une sollicitation d’Alfred

auprès du Ministère des Cultes,

sollicitation dont on ignore la teneur. Le rapport indique seulement

qu’Alfred

« a sollicité l’intervention de M. Douarche, bouiller

général, auprès de la

Direction Générale des Cultes. » Plus

précis et détaillé que le précédent,

ce

rapport indique : « M. l’abbé Saunière prêtre

intelligent et actif a jusqu’ici

mis au service de la cause anti républicaine les qualités

qu’on se plait à

reconnaître en lui. Placé à la direction du Cercle

catholique de Narbonne où

tous ses efforts tendent à recruter le plus d’adeptes possibles

à la politique

des réactionnaires, il n’est pas de circonstances où son

intervention n’ait été

motivée par le désir de combattre le Gouvernement et de

lui faire échec par

tous les moyens. Il est à peu près établi que la

plupart des articles agressifs

visant le Ministère et parus dans le “Courrier de Narbonne” ont

été inspirés

par cet ecclésiastique s’ils n’ont pas été

écrits de sa propre main, et que

lui-même n’est pas étranger aux manœuvres [et] aux faits

de pression dont

certains électeurs sont l’objet chaque fois qu’une

élection a lieu dans cette

ville. » Le

Cercle Catholique Dans

ce rapport, une information au sujet

d’Alfred attire particulièrement l’attention :

« Placé à la direction

du Cercle catholique de Narbonne ». Le

Cercle Catholique de Narbonne s’inscrit dans

un mouvement plus large de constitution, un peu partout en France, de

Cercles

catholiques ouvriers. Le premier est créé à Paris

en 1873, à l’initiative du

comte de Mun (1841-1914), de François René de la Tour du

Pin Chambly, marquis

de la Charce (1834-1924), Félix de Roquefeuil-Cahuzac et Maurice

Maignen,

désireux de ramener la France dans « les voies

chrétiennes. » En

l’espace de deux ans, 110 cercles du même type sont fondés

un peu partout sur

le territoire et regroupent quelques 12.000 ouvriers. En 1878, ce sont

375

cercles qui ont été constitués. Ils totalisent

37.500 ouvriers et 7600 membres

issus des classes dirigeantes. C’est dans ce contexte qu’est

créé le Cercle

Catholique de Narbonne, le 16 avril 1875, par 23 membres fondateurs

appartenant

à de riches familles du Narbonnais. Officiellement

œuvres de bienfaisance offrant

des avantages à leurs membres issus des classes populaires (bons

de réductions

dans certaines boutiques alimentaires, accès à des salles

de jeux, à des

bibliothèques, etc.), les Cercles Catholiques sont en fait de

formidables

outils de manipulation et de propagande politique, d’abord

destinés à permettre

le retour du comte de Chambord (1820-1883) en France – ensuite à

répandre et

entretenir l’idéalisme catholique et à lutter contre la

République. Ce qui

passe par la constitution d’un tentaculaire réseau d’influence

(à Narbonne, la

Commission Archéologique de la ville sera ainsi mise

« sous

influence ») et l’élaboration de puissants

réseaux de financement occultes

(le Cercle de Narbonne est particulièrement actif en ce

domaine). Les Cercles

sont de vrais instruments de guerre, dans ce climat où

s’opposent encore, et

pour quelques temps, farouchement deux France.  Le

Courrier de Narbonne

et le Cercle

Catholique. Le

rapport du sous-préfet de Narbonne contient,

à côté des informations sur Alfred et le Cercle

Catholique de Narbonne, un

autre détail important dès lors qu’il s’agit de

reconstituer la vie oubliée du

« frère de l’ombre ». C’est le fait que

plusieurs articles du Courrier

de Narbonne furent inspirés ou signés par Alfred (la

difficulté à

déterminer son rôle exact tient au fait que la plupart des

articles parus dans

le quotidien ne sont pas signés…). Le

Courrier de Narbonne

se définit comme un «

journal politique, agricole, commercial, scientifique,

littéraire et

d’annonces. » Dirigé par Louis Fenetau, imprimeur à

Narbonne, il paraissait

tous les jeudis. La ligne du journal n’est pas ouvertement

réactionnaire. La

rédaction se défend d’ailleurs d’une telle ligne. «

Libre de toute attache,

n’appartenant à aucune coterie, nous répudions hautement

cette appellation de

réactionnaire que nous n’avons, d’ailleurs, jamais

mérité. » lit-on dans son

édition du 9 février 1896. Mais, malgré cette

affirmation, le Courrier de

Narbonne n’en reste pas moins un journal qui porte des idées

réactionnaires. Les articles hostiles au Gouvernement sont

légion, et le

journal se fait très clairement la voix du catholicisme

militant. Ainsi, par

exemple, sur la question de la séparation de l’Église

et de l’État,

publie-t-il

plusieurs articles fortement hostiles au principe. Dans son

édition du 21

février 1895, il affirme que « la séparation de l’Église

et de l’État

est impossible ». Dix ans avant que

la loi de Séparation n’advienne, il pose la chose comme ne

pouvant pas arriver

: « Nous sommes encore loin du jour où la Chambre aura

l’audace de se mettre en

opposition avec les traditions séculaires de neuf dixième

des Français. » L’engagement

religieux du journal est donc très

clair et souvent affirmé. « Le sentiment religieux est

chez nous une antique et

chère tradition, et tous les efforts de l’impiété

ne parviendront jamais à

l’étouffer. » peut-on lire, par exemple, le 18 avril 1895.

Ce genre de lignes –

peut-être inspirées par Alfred – laisse deviner la place

que celui-ci a pu

occuper dans l’élaboration du journal. Les

mentions que le Courrier de Narbonne

fait des activités du Cercle Catholique de Narbonne permettent

en outre de

mesurer l’aura que cette structure a pu avoir dans le milieu catholique

conservateur. Placé à sa tête, Alfred a pu, par

cette position, tisser un

important réseau relationnel. Outre

ses réunions « clandestines »

et plus ou moins confidentielles, où se dessinaient

stratégies et lignes

d’attaque, le Cercle Catholique organisait en effet de

régulières

manifestations qui drainaient un public important et choisi. Rendant

compte

d’une « Soirée récréative »

conjointement organisée par le Cercle Catholique et

le Patronage St Joseph (où Alfred a été

nommé aumônier en 1897) le 31 mars

1895, le Courrier de Narbonne (4 avril 1895) consigne : «

L’élite du

clergé et de la population narbonnaise catholique,

répondant à l’invitation qui

lui avait été faite, se pressait dans cette enceinte trop

étroite pour la

circonstance, avide de spectacle, mais désireuse aussi de

témoigner à Monsieur

l’Archiprêtre Cantegril toute sa sympathie pour l’école du

Sanctuaire. » Ce

milieu qualifié d’ « élite » par le

quotidien constitua un vivier de donateurs pour Alfred. Il n’est

d’ailleurs pas

étonnant que l’on retrouve dans les colonnes du Courrier de

Narbonne, le

nom de Louis Cavailhé qualifié d’ « ami » par

la rédaction du journal. Comme je

l’ai signalé en introduction de cet article, Marie

Cavailhé fut la seconde grande

donatrice de Bérenger à Rennes. Il est désormais

établi qu’elle fut amenée à

réaliser cette donation par l’intermédiaire du Cercle

Catholique. L’engagement

public. Incontestablement,

l’engagement d’Alfred à la

tête du Cercle Catholique comme dans la presse locale, lui valut

une envergure

d’homme public. Et ce d’autant plus qu’Alfred est reconnu par les

membres du

Cercle comme un orateur exceptionnel. Le 25 décembre 1900,

à l’occasion des

noces d’argent du Cercle, il fera plusieurs discours remarqués

pour leur

caractère saisissant. Pour Alfred, les Cercles Catholiques sont

un instrument

de lutte contre l’âge de ténèbres que

prépare la République. Il est en guerre

et, pour mener cette guerre, il cherche (conformément à

la stratégie globale

des Cercles Catholiques) à rallier à sa cause les

ouvriers. Au cours d’un

discours édifiant, il entend bien détourner ceux-ci des

sirènes de la

République, en leur rappelant l’aide apportée aux

ouvriers par le

christianisme, qui dès l’Antiquité abolit l’esclavage. Ce

talent oratoire, Alfred va l’utiliser lors

de nombreuses réunions publiques. Un article paru dans L’Echo

de Narbonne

du dimanche 8 octobre 1899, en dit long à ce sujet. Alfred,

simplement appelé

l’abbé Saunière (l’implication des milieux

réactionnaires narbonnais ne laisse

cependant aucun doute sur son identité) est en effet

présenté comme un acteur

de premier plan des forces politiques réactionnaires locales. Intitulé

« La Réunion de Cuxac », l’article

commence en ces termes : « Jeudi soir, M. Félix Liouville,

allié de M. l’abbé

Saunière et de M. de Beauxhostes, candidat malheureux,

chaleureusement soutenu

aux élections du 26 février dernier par toutes les

feuilles réactionnaires et

cléricales, depuis le Messager jusqu’à l’Express

en passant par

le Courrier et l’Éclair, était venu faire

une conférence

politique. » Se

concentrant sur Félix Liouville, la suite de

l’article ne nomme plus explicitement Alfred Saunière. Mais il

est d’un intérêt

essentiel pour comprendre pourquoi certaines familles

réactionnaires alimentèrent

à ce point l’œuvre de Bérenger Saunière. Ce court

article présente en effet

Alfred comme un allié politique de premier rang de M. de

Beauxhostes. Or, les

Beauxhostes figurent parmi les plus importants donateurs de

Bérenger. Bérenger

reconnut avoir reçu de Mme de Beauxhostes la somme de 10.000

Francs-or. Une

somme déjà importante, qu’il faut peut-être majorer

à 25.000 Francs-or, somme

attribuée, sur un autre actif de situation, à une

certaine Mme X que Pierre

Jarnac identifie à Mme de Beauxhostes. J’ai

pu ainsi établir que tous les premiers et

plus importants donateurs de l’abbé Saunière sont, d’une

façon ou d’une autre,

rattachés au Cercle Catholique de Narbonne. La devise de ce

dernier (à l’instar

de tous les Cercles Catholiques de France) était :

« In hoc signo

vinces » (« Par ce signe tu

vaincras ») que l’on retrouve sur le

tympan de l’église de Rennes-le-Château. Comme une

signature des donateurs de

Bérenger Saunière.  Soulever

le voile… L’Histoire

ne retient parfois que l’apparence

des choses. Le mythe du « curé aux

milliards » s’est construit autour

de la figure de Bérenger Saunière. Elle a, ce faisant,

oublié « l’homme

derrière le rideau ». C’est progressivement que l’on

redécouvre Alfred

Saunière. Longtemps ignoré au profit de son frère,

Alfred est resté méconnu à

cause de l’importante carence documentaire à son sujet. Rien, ou

presque, n’a

été conservé le concernant dans les papiers de son

frère. Diverses raisons

expliquent sans doute cela, dont la raison morale n’est sans doute pas

la moindre.

Sans doute chercha-t-on à se débarrasser des papiers

personnels de cet

ecclésiastique dont la vie fut, de notoriété

publique, entachée de « fautes »

aujourd’hui oubliées. Les « archives de l’abbé

Saunière » ne nous apprennent

ainsi rien à son sujet. Il est pourtant un maillon essentiel

pour comprendre

les origines de l’ « Affaire de Rennes ».

Par sa position,

Alfred est celui des frères Saunière qui a le plus de

relations et qui va

mettre son frère Bérenger en contact avec certains

milieux. Dans

les dernières années du XIXe

siècle et les toutes premières du XXe, c’est

lui l’homme qui brille. Difficile

de suivre sa trace cependant. Mais la persévérance

paye. Ainsi, je viens de retrouver ce qui semble être une preuve

de sa

fréquentation régulière des lieux mondains. Les

stations thermales sont alors

très fréquentées. On y vient pour se montrer, pour

briller. Le journal

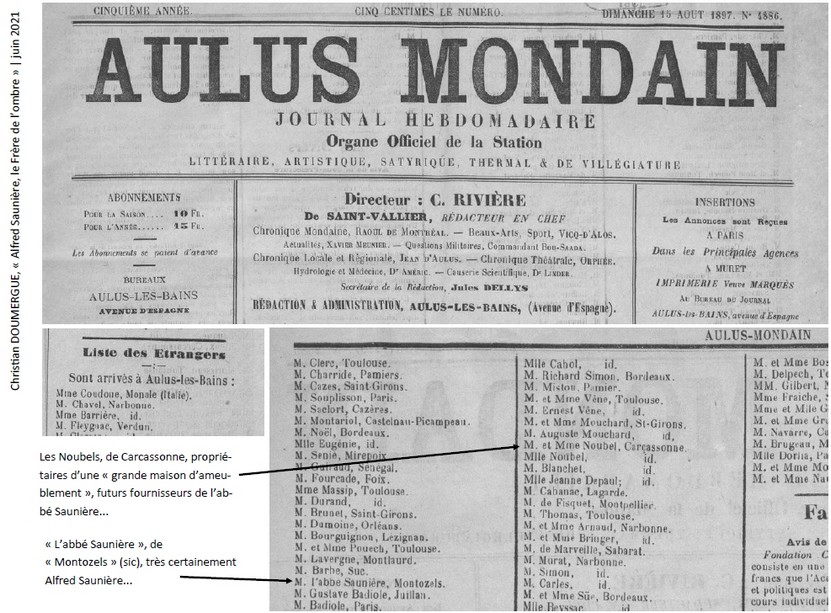

hebdomadaire Aulus Mondain, organe officiel de la station

thermale

d’Aulus-les-Bains en Ariège, publiait ainsi dans chacune de ses

éditions une

« liste des étrangers » annonçant

tous les nouveaux arrivés dans la

petite ville. Rubrique mondaine par excellence. Or dans son

édition du dimanche

15 août 1897 (n°4886), Aulus Mondain annonce

l’arrivée, parmi les

« étrangers » venant pour la plupart de la

région, mais pour certains

de beaucoup plus loin (de Bordeaux, de Paris, mais aussi d’Italie…) de

« M. l’abbé Saunière, Montozels

[sic] » Étant donné qu’à cette

époque

Bérenger est établi à Rennes-le-Château, et

y officie, il ne fait pas de doute

que l’abbé Saunière en question est Alfred. Ce qui

soulève une question :

dans quel but vint-il séjourner à Aulus-les-Bains ? Alfred

s’impose ainsi, aujourd’hui, comme une

piste de recherche des plus importantes pour continuer à

comprendre ce qui se

cache vraiment derrière l’Énigme

de Rennes. Les

cercles réactionnaires de l’époque sont une

des clés pour comprendre quels réseaux ont pu financer

les travaux de l’abbé

Saunière (ce qui n’exclut pas que ce dernier ait fait des

découvertes

trésoraires, ses recherches en la matière étant

avérées et documentées !).

Alfred est aussi, sans doute, une des clés pour comprendre

certaines

ramifications plus « occultes » de l’affaire. Car

les Cercles

Catholiques paraissent être le point de convergence de plusieurs

milieux.

Ouvertement, ils sont réactionnaires et incarnent un

catholicisme dur (anti

maçonnique et antisémite). Sur ce dernier point, L’Echo

de Narbonne du

11 février 1900 rapporte une anecdote significative. On y voit

Alfred démarcher

chaque commerçant de Narbonne afin qu’ils s’abonnent au Messager,

l’un

des journaux réactionnaires sur lequel il exerce son influence.

En échange de

l’abonnement, Alfred leur promet une publicité gratuite dans le

quotidien, afin

« d’empêcher les consommateurs de s’adresser aux juifs

ou bien à des

maisons du dehors » (non situées à Narbonne). Mais

cette ligne dure s’efface vite lorsque

l’on dépasse ces apparences. La lutte contre la

République a poussé à certaines

alliances et, sur ce sujet, j’ai relevé quelques indices,

probants, voire des preuves,

de liens entre les Cercles Catholiques et une certaine

Franc-Maçonnerie. J’ai

noté, ailleurs (dans mon livre Franc-Maçonnerie et

Histoire de France,

publié aux éditions de l’Opportun) que certains membres

de Cercles Catholiques

entretenaient des relations proches avec Oswald Wirth (1860-1943) qui

mena, au

sein de la Franc-Maçonnerie, un rude combat pour redonner

à l’Ordre sa

dimension spirituelle et contrer les forces matérialistes qui le

dévoraient.

Louis Amiable (1837-1897), Grand Orateur du Grand Collège des

Rites, lors de

violentes attaques contre Wirth, dira à propos de ce

dernier : « Il

est allé faire à Lyon et Clermont-Ferrand des

conférences sur l’occultisme,

ayant pour zélateurs deux jeunes prêtres, meneurs

d’ouvriers, enrôlés dans les

cercles catholiques. » Cela

met en lumière que certains ont cru, à

l’époque, en une nécessaire « union des

forces » spirituelles. D’autres

essaieront par la suite de la porter, en vain. Une telle union a-t-elle

eu lieu

autour du Cercle de Narbonne ? Plusieurs présomptions

existent à ce sujet,

comme le lien passé entre certaines familles fondatrices du

Cercle (en

l’occurrence les Chefdebien) et la Franc-Maçonnerie. Poursuivant

mes recherches

à ce sujet, j’ai récemment découvert un autre

indice de ce lien. Dans son

édition du 22 mai 1898, L’Echo de Narbonne, journal

républicain et

anticlérical, attaque les rapports entre le Cercle Catholique de

Narbonne et Edmond

Bartissol (1841-1916), franc-maçon initié à la

loge Saint-Jean-des-Arts de

Perpignan. L’article de L’Echo est virulent,

dénonçant aussi bien

l’opportunisme de Bartissol que l’hypocrisie des membres du Cercle,

à commencer

par Alfred Saunière. L’auteur de l’article tonne ainsi :

« Franc-Maçon, Bartissol l’est, nous pouvons

l’affirmer à M. de

Beauxhostes et à son lieutenant en chef politique, l’abbé

Saunière, qui du

reste, s’en moque comme de son premier sermon. » Plus loin,

l’auteur de

l’article ironise : « …nous espérons que les

curés qui donnent de la

copie au Messager et les laïcs atteints de cagotisme, nous

feront grâce

après l’adoption de M. Bartissol, de leur indignation

conventionnelle pour la

maçonnerie en général et la libre pensée en

particulier. Nous y gagnerons

toujours cela, et c’est quelque chose. » Cet

article révèle que les lignes de frontière

entre des milieux que tout oppose extérieurement sont parfois

bien plus

incertaines qu’on ne le dit. Edmond Bartissol qui s’engage

auprès des cléricaux

alors qu’il est le propriétaire des murs de la Loge

Saint-Jean-des-Arts et

reste affilié à la Franc-Maçonnerie en est un

exemple. Le Cercle Catholique de

Narbonne en est un autre exemple. Sans doute est-ce en ce milieu encore

mal

connu que réside une des clés majeures de l’Énigme,

dont Alfred fut, peut-être, un des gardiens.  |

|

Christian

DOUMERGUE est l’auteur

de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Le Secret

dévoilé. Enquête sur les

mystères de Rennes-le-Château » (éditions de

l’Opportun) et « Le Cercle de

Narbonne » (éditions Arqa), auxquels le

présent article apporte des

éléments supplémentaires qu’il a récemment

découverts.  J'ai lu un certain nombre d'ouvrages

touchant de près ou de plus loin l'Affaire de

Rennes-le-Château. Le Secret Dévoilé de Christian

reste sans comparaison aucune le meilleur de ceux-ci. On commence enfin

à comprendre ce Mystère avec des sources et des arguments

clairs. Alfred Saunière, mais pas que, y tient toute sa place.

Je recommande vraiment cet ouvrage à tous. Si vous avez un

intérêt et faites le choix de vous le procurer je vous

invite à prendre contact avec Dorian à La Librairie

Cadence de Lyon (04

78

42 48 21) A

cette même Librairie Cadence est disponible Les

Trésors du Pilat l'ouvrage de Thierry Rollat et Patrick Berlier. Thierry Rollat

|

|