JUILLET

2022

|

ENTRETIEN-INTERVIEW

|

BERNARD

ETLICHER

|

Bernard

Etlicher est géographe, naturaliste,

Professeur émérite des Universités.

Parallèlement à son activité

professionnelle à l'Université de Saint Etienne, il a

assuré la présidence du

Conseil scientifique du Parc naturel Régional du Pilat de 2005

à l'année

dernière. Il est actuellement vice-Président de cette

structure. Lors des recherches importantes que nous

avons menées dans le secteur de la Pierre des Trois

Evêques, il y a quelques

années, nous avons eu la chance de le rencontrer une

première fois où il a

enrichi nos connaissances grâce à son regard scientifique.

C’est donc

aujourd’hui un honneur pour nous et pour nos internautes de le

recevoir dans nos colonnes. Vous trouverez à la fin de

l'entretien-interview les coordonnées de Bernard Etlicher ceci

si vous souhaitez réagir. |

|

Bernard

Etlicher : Le titre de professeur émérite

des Universités nous est décerné lorsque,

pour reprendre l'expression consacrée, nous faisons valoir nos

droits à la

retraite. Décerné par l'Université

il

nous permet de continuer à avoir une activité

scientifique, mais nous

n'assurons plus de cours réguliers auprès des

étudiants. En ce qui me concerne,

géographe de

formation, j'ai enseigné à la faculté des Lettres et à la faculté des Sciences au

long d'une

carrière qui m'a mené de 1973 à 2017.

2 :

Les

Regards du Pilat : Vous

êtes très impliqué au Conseil

scientifique du Parc naturel Régional du Pilat. Pouvez-vous nous

définir les

rôles et les attributions de ce Conseil scientifique ?

3 :

Les

Regards du Pilat : Notre

massif montagneux possède

beaucoup d’attraits et génère bien des passions. Occuper

les responsabilités

qui sont les vôtres au sein du Parc, témoigne

manifestement de l’intérêt qui

vous anime pour cette institution. Comment en êtes-vous

arrivé à vous impliquer

au service des Pilatois ? Comment votre formation ou votre

parcours

professionnel vous ont-ils mené au Conseil scientifique du

Parc ?

4 :

Les

Regards du Pilat : En

1974, à sa création, le Parc

Naturel Régional du Pilat avait recensé un certain nombre

de zones naturelles

sensibles, à protéger. Parmi celles-ci se trouvait la

lande couvrant la colline

des Roches de Merlin. Depuis les années 90, à la suite de

l'incendie qui a

ravagé la colline quelques années plus tôt, on

assiste à une prolifération

spontanée de pins noirs d'Autriche, qui menacent le site

d'enrésinement. Si

rien n'est fait, dans quelque temps, les Roches de Merlin seront au

milieu des

bois. Déjà la vue, qui formait l'un des attraits du lieu,

est complètement

bouchée dans plusieurs directions. Certes, le site est un

terrain privé, mais

le Parc ne peut-il pas intervenir pour remédier à ce

problème ?

5 :

Les

Regards du Pilat : Le

Parc Naturel Régional du Pilat

devrait bientôt s'agrandir par l'annexion de communes

périphériques, situées en

Ardèche ou en Haute-Loire. Cet accroissement de son territoire

ne devrait-il

pas lui apporter une plus grande diversité de paysages, mais

aussi des natures

de sols différentes de celles qu'il possédait

déjà : terrains volcaniques pour

la Haute-Loire, peut-être calcaires pour l'Ardèche ?

6 :

Les

Regards du Pilat : Parlons

un peu patrimoine, même si ce

n'est pas la spécialité du conseil scientifique. Il y a

eu quelques initiatives

isolées pour tenter d'en dresser un inventaire. Georges

Pétillon, qui fut le

premier sous-directeur du Parc, avait réalisé une

série de fiches

archéologiques, essentiellement pour les régions nord-est

du Pilat, qui lui

étaient plus familières. Plus récemment,

l'association Visages de notre Pilat

avait publié un inventaire du patrimoine du canton de

Pélussin, et Jacques

Laversanne a fait de même pour le canton de

Saint-Genest-Malifaux. Ne

pensez-vous pas qu'il serait nécessaire d'établir un

inventaire exhaustif du

patrimoine pour l'ensemble du territoire du Parc ?

7 :

Les

Regards du Pilat : Lorsque

l’on évoque le Pilat, le

massif montagneux, on parle d’une montagne vieille. Le Pilat

s’avère en réalité

la pointe nord extrême de la chaine des Cévennes.

Qu’est-ce qu’une montagne

vieille ? Comment est-ce qu’on la différencie d’une

montagne jeune ?

8 :

Les

Regards du Pilat : Dernièrement,

vous avez été interviewé

par Robert Helsop dit Rob Hope, dans l’un de ses films,

consacrés au Pilat.

Vous intervenez principalement à propos des chirats du Pilat. Ce

phénomène propre

au Pilat et presque unique au monde mérite ici vos explications

sur l’arrivée

de ces roches entassées.

Leur

présence est due à la conjonction de deux

facteurs, combinaison que l'on ne

retrouve que très rarement, mais qui, ici, se trouve

réunie sur une assez grande

étendue qui dépasse

largement le domaine du Parc actuel.

Premier

facteur, une roche appelée

leptynite par les géologues, qui est

une roche métamorphique très claire, à cristaux

fins qui se comporte lors du

gel, fort différemment des autres roches

granitiques du Massif Central. Sous l'action des gels

sévères, de

l'ordre de -30°C, elle n'éclate pas en

formant du sable comme ailleurs dans la

région, mais des blocs pouvant atteindre le mètre et une

poudre fine, claire de

la taille des limons (soit entre 20 et 2 micrometres). Ce

caractère est lié à

la nature des cristaux qui la composent

(abondance de quartz), à leur disposition et à

leur taille.

Second

facteur,

le Pilat n'a pas connu, notamment lors de la dernière

période glaciaire,

de glaciers qui sont susceptibles de protéger la roche des

températures

extrêmes régnant lors de ces périodes, parce qu'il

n'est pas suffisamment

élevé. La limite des neiges permanentes au-dessus

de laquelle la montagne est couverte de glace se

situe

lors de la dernière glaciation, à 1450 m dans les

Monts du Forez, 1500 m

dans le massif du Mézenc, et autour de 1700 m dans le Vercors

pour ne citer que les massifs les plus

proches; comme

vous le savez, le Pilat n'atteint que 1430m et encore, sur une surface

très

réduite et il faut donc imaginer un déneigement chaque

été du massif, alors

même que les périodes de gel sont très

fréquentes probablement même en été. Ces

conditions sont à même de fracturer la roche et à

produire des blocs en grande

quantité.

Le

processus de formation du chirat se fait

donc en deux temps : la

fracturation de la roche libère des blocs de toute taille

à partir des

sommets ; ces blocs tombent sur les versants et s'y entassent

permettant,

dans un second temps, la mise en mouvement de cette accumulation. Ils

progressent en masse vers le bas du versant, en une langue qui peut

atteindre

plusieurs centaines de mètres voire le kilomètre dans les

cas les plus

spectaculaires. Lors des étés, la neige font sur la

surface des blocs mais

l'eau de fonte regèle en profondeur entre les blocs, car le sol

est gelé en

permanence, et cette glace de regel cimente les blocs entre eux ce qui

permet à

la masse de blocs de fluer lentement vers le bas.

La

vitesse de déplacement du chirat était du

même ordre que celle d'un glacier et se mesure en dm/ an.

Aujourd'hui, comme la glace intersticielle

a fondu, le

chirat n'est plus mobile. Il est figé. Encore aujourd'hui on

constate que la

température dans le chirat en

été est

bien plus fraiche qu'en surface, les

blocs s'opposant au rayonnement solaire au point que cette

caractéristique a

été utilisée autrefois

pour aménager des

glacières pour la conservation de produits alimentaires (fromage) voire de pains de glaces faits par de neige

tassée,

vendue en ville pendant

l'été.

Photo Patrick

Berlier - Le Chirat du Crêt de La Perdrix

9 :

Les

Regards du Pilat : En

2020 une association, « des

Pierres et des Hommes », a vu le jour dans le Pilat. Elle a

notamment

vocation à recenser le patrimoine lithique du Pilat. Avec votre

recul et votre

expérience, parleriez-vous d’un patrimoine mégalithique,

plutôt riche ou plutôt

pauvre ?

Une

approche scientifique pluridisciplinaire de

la question permettrait de mieux la cerner et d'avancer des

hypothèses

plausibles sans garantie de certitude, mais elle éviterait de

diffuser des

interprétations fantaisistes qui ne résistent pas

à un examen sérieux. Il y a

dans ce domaine un foisonnement de littérature

sujette à caution. En grande partie,

ceci est dû à l'absence de démarche

scientifique dans l'étude ces phénomènes.

Pour analyser de telles

structures ou formes il faut impérativement accepter de croiser

et débattre

entre scientifiques d'horizons et de formations différentes. Ceci est aussi vrai pour les chercheurs

professionnels que les amateurs, même si ce réflexe est

logiquement plus fréquent chez les

premiers que chez les

seconds.

La

première question à se poser est la

suivante : la forme ou la structure peut-elle avoir

été

« construite » par la nature ? De la

réponse à cette question

découle la suite du raisonnement et force est de constater que

beaucoup

d'écrits ne la posent pas. Pour y répondre, les

archéologues amateurs doivent

impérativement faire appel aux

spécialistes concernés, le plus souvent géologues

ou géomorphologues qui,

seuls, seront en mesure de répondre et dire si des formes

analogues sont connues ailleurs dans le

monde et si les

processus naturels connus peuvent

engendrer des formes ou structures

analogues.

En

cas de réponse négative, on peut dès lors

s'autoriser

à imaginer l'activité humaine. Mais assez souvent, il y a

des formes de

convergence entre les formes construites par l'homme et certaines

formes

naturelles. Dans ce cas, la sagesse consiste à ne les

interpréter comme humaines

que s'il y a des preuves archéologiques

d'une

fonction du lieu. Bien souvent d'ailleurs, la forme peut

être naturelle mais utilisée par des

hommes à des fins cultuelles ou autres.

C'est trop souvent parce que cette règle n'a pas

été respectée que des

polémiques se nouent voire souvent s'enveniment.

L'exemple

typique sont les cupules, ces petites

cuvettes que

l'on trouve à la surface des blocs rocheux, plus ou moins

remplies d'eau lors

des saisons humides. Elles existent partout sur certains types de

roches y compris

là où l'homme préhistorique n'a jamais mis les

pieds (iles antarctiques ou

Labrador par exemple). Elles peuvent

donc être naturelles, ce qui n'empêche nullement, qu'en

certains sites, elles

puissent avoir donné lieu à des cérémonies

mystiques voire même avoir été

réaménagées par l'homme. Mais en l'absence de

ces preuves l'explication naturelle se suffit à elle-même. La littérature abonde d'explications

laissant

croire à un creusement de ces cuvettes par des civilisations

protohistoriques

sans aucune preuve archéologique. Et

quand on trouve des traces d'usage cultuel à proximité de

rochers à cupules,

pourquoi se perdre en théories pour imaginer les outils utilisés alors qu'il suffit de chercher

un

peu pour en trouver fabriquées naturellement.

Pour

répondre à la première interrogation, la

pauvreté des sites

d'occupation avérés ne doit pas nous

étonner.

Les géographes antiques et César lui-même

n'évoquent qu'occasionnellement la

Cémène qui est une frontière

dans la

Gaule pendant plusieurs siècles entre la partie

romanisée, la Narbonnaise et les

principautés gauloises

situées le long de la Loire et de l'Allier. Preuve

que cet espace est mal connu, il est mal

situé sur les cartes de

l'époque,

orienté plus Est-Ouest que Nord-Sud. Visiblement, cette

région-frontière entre deux peuples est mal connue et

n'est pas ou peu humanisée. La

faiblesse des

témoignages archéologiques n'a donc rien

d'étonnant.

10 :

Les

Regards du Pilat : Le

Menhir du Flat, sur la commune de

Colombiers, s’impose comme un emblème mégalithique du

Parc naturel Régional du

Pilat. Apparemment, cette grosse roche semble avoir été

érigée naturellement

car reliée par son socle à la masse granitique qui

l’entoure. Que l’Homme ait

pu, en des temps reculés, travailler ce gros bloc et son

environnement ne paraît

pas anodin non plus. Que vous inspire ce site et pourquoi ?

11 :

Les

Regards du Pilat : Le

site des Trois Dents, est-il un chirat

en formation ? Ce sommet aurait été occupé

certainement dès la Préhistoire

par l’Homme. On observe toujours de nos jours une double enceinte.

Qu’avez-vous

à nous dire à propos de ce site notoire qui constitue un

marqueur géographique emblématique

du Parc naturel Régional du Pilat ?

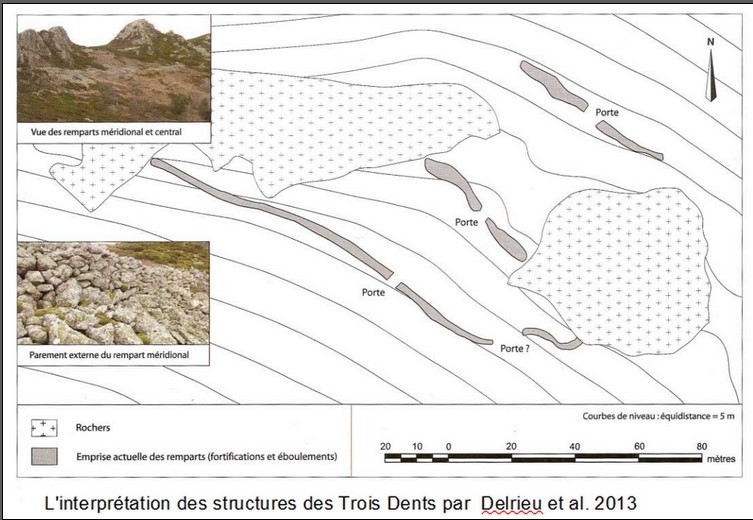

L'existence

d'une structure empierrée plus ou

moins rectiligne est très visible sur

les photographies aériennes. Les observations faites d'une

construction avec

des parements me semblent indiscutables

notamment dans un article scientifique datant d'une petite dizaine

d'années et

une telle structure ne peut être

qu'une

construction humaine.

En

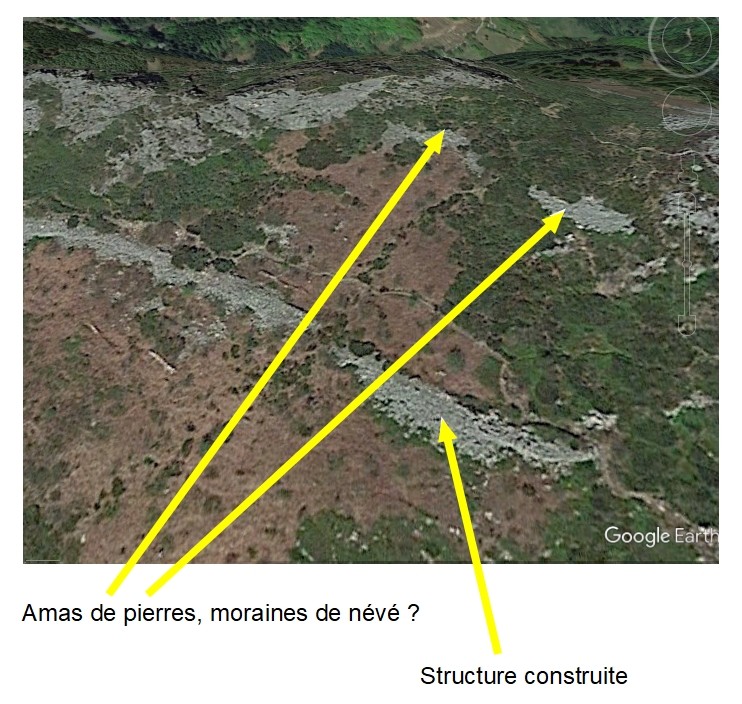

revanche, l'interprétation de cette

structure comme un côté d'un quadrilatère

permettant d'envisager l'existence une enceinte fermée et donc un usage défensif ne m'a pas

totalement

convaincu. Je m'explique mal qu'on

puisse interpréter les

accumulations de

pierres un peu plus haut sur le versant comme

les restes d'une structure parallèle à la

première constituant le

côté opposé du

rectangle comme des constructions

défensives. Ceci d'autant qu'il ne

reste rien

d'observable des deux autres

côtés du

rectangle imaginé dans le sens de la pente. Au

pied du versant rocheux, je

les interpréterais plutôt comme des moraines de

névé pour les raisons

suivantes :

-

Elles ne sont pas exactement dans le

prolongement l'une de l'autre ni parallèles à la

structure évoquée ci-dessus.

-

Elles sont au pied et parallèles à la base du

versant rocheux qui les domine. L'espace qui les sépare (la

porte évoquée

dans les publications) où la moraine disparaît

correspond à un endroit où la crête rocheuse

s'abaisse en une sorte de col ou de passage qui permet

de gagner le versant nord de la dent et

qui est donc ouvert au vent du nord; la disparition de la moraine de

né vé

au droit du col est logique lorsque on connaît

le mode de formation

de ces moraines de névé

situées

toujours en position d'abri au vent dominant..

Ces

formes naturelles sont moins connues que

les moraines glaciaires, et il me semble utile de préciser en

quelques mots

leur morphologie et les mécanismes de leur formation. Ce sont des formes qui se développent encore

actuellement

en haute montagne ; dans les Alpes on en trouve d'actives vers

2400 à 2700

m, mais il est possible d'en repérer plus bas qui ne

fonctionnent plus

aujourd'hui. Ces formes se développent 300 m environ en dessous

de la ligne des

neiges permanentes, là où

des névés

accumulés l'hiver subsistent tardivement et ne fondent qu'en fin

d'été. Le

mécanisme de formation est simple : au printemps, le gel de

la nuit

fracture les rochers, et dans la journée où

l'élévation de température fait

dégeler la roche, surtout en exposition sud, ce qui est le cas

ici. Le

rocher dégèle

et des blocs tombent sur le névé. La surface

de celui -ci est durcie par ces alternances, et le bloc glisse en luge,

il

s'arrête à l'aval du névé. Si le

névé peut certaines années atteindre une

épaisseur importante, plusieurs mètres, il se forme une

accumulation linéaire

des blocs quelques mètres en avant de la paroi rocheuse, comme

le montre la

photo dans le massif du Canigou. Au droit du col, le vent s'engouffre

et la

neige est soufflée, il n'y a pas

d'accumulation de neige et la pente est trop faible pour que des blocs

se détachent

et tombent, le mécanisme ne fonctionne pas, d'où la pseudo porte évoquée dans les

publications.

Mon

analyse est ici qu'il pourrait exister deux

structures d'origine

distincte ;

deux moraines de névé en mauvais état de

conservation à l'amont car

probablement anciennes : l'altitude

est trop faible par rapport à l'enneigement actuel pour qu'elles

soient actives

aujourd'hui et une structure

linéaire plus bas qu'il est

effectivement vraisemblable de considérer

comme construite par l'homme.

L'origine

et la finalité de cet alignement de

blocs inférieurs reste en grande partie mystérieux. Les

sondages récents n'ont

rien trouvé permettant de dater et

de

définir l'usage de cette construction. L'hypothèse d'une

construction défensive

pourrait être retenue s'il s'avère que l'on observe une

structure identique sur

le versant nord, cependant qui n'est pas visible sur

toutes les missions aériennes mais se confond

souvent avec le

chirat qui est sur ce versant. Quand on connaît

la dynamique des blocs

à la surface du chirat, cassures, basculements en surface voire

parfois de

véritables structure d'effondrement, on peut s'interroger sur

l'ancienneté

d'une construction qui traverserait le

chirat en travers sans être démantelée…

Vue du site

On suit clairement l'alignement de blocs inférieur évoquant

un

cheminement et les deux petites structures de part et d'autre du

passage entre

les deux dents.

Bernard

Etlicher : L'attrait du site avec son caractère

spectaculaire, le chirat démarrant immédiatement sous la

chapelle est l'un des

plus beaux points de vue du massif.

L'ancienneté

de l'intérêt pour le site,

est souligné par la présence de

la chapelle bien sûr, la

construction

actuelle et celles qui l'ont précédé puisque des

ruines de constructions

antérieures ont été découvertes. Plus

anciennes, certaines constructions, enceintes,

ont été décrites, avec un degré de

vraisemblance probablement plus grand qu'aux

Trois Dents, même si l'âge précis de

ces occupations n'a, à ma connaissance, pas pu être

prouvé à ce jour.

Quant

à la légende de la

présence et même de la

conversion religieuse de Ponce Pilate, il

faut s'en garder…

elle fait fi des

connaissances historiques et géographiques qui sont les

nôtres à ce jour. D'une

part les conversions au catholicisme en Gaule sont

plus tardives, d'autre part il faut savoir

que la même légende existe

en Suisse au

Mont Pilate, près de Lucerne, où

on a aussi

fait monter Ponce

Pilate ! Et on y raconte le même itinéraire, avec la Jasserie, le lac au sommet et

le précipice ! Mieux, la

confusion va

plus loin, parmi les premiers ouvrages

qui décrivent la végétation du Pilat, couramment

cités par les amateurs locaux,

il en existe au moins un qui, en fait, décrit la

végétation du Mont

Pilate ; les espèces qui y sont décrites ne peuvent, pour certaines, avoir été

observées au Mont Pilat à cause de

leurs exigences écologiques, altitude et nature calcaire des roches…

Je ne saurais

trop pour conclure, qu'inciter les

amateurs à être très

prudents dans leurs

analyses de notre patrimoine…

Photo Patrick Berlier - La

Chapelle de Saint-Sabin

Les

Regards du Pilat : Merci beaucoup, Monsieur Etlicher pour l'ensemble de

vos réponses, toutes instructives, à plus d'un titre.

Vos

éventuelles remarques ou autres questions complémentaires

sont les bienvenues.

Vous

pouvez les poser directement à notre invité : etlicher42@gmail.com

ou

encore à : thierry.rollat2@gmail.com

|

|