Rubrique

Rennes-les-Bains Mai

2024 |  | Par

Michel

Barbot

|

Apport Nantais

pour un mystérieux Tombeau caché dans La Vraie Langue Celtique et

le Cromleck de Rennes-les-Bains

de l’abbé Henri Boudet

Le très étrange ouvrage de l'abbé Boudet continue à

interpeller tous ceux qui s'intéressent à l'énigme des deux Rennes. L'un des

postulats du livre est qu'une peuplade de la tribu celtique des Redones – les

fondateurs de la cité de Rennes en Bretagne – serait venue s'installer dans le

Languedoc et serait à l'origine des deux bourgades de Rennes-les-Bains et

Rennes-le-Château. L'abbé Boudet établit de même un parallèle entre Aleth en

Bretagne (aujourd'hui Saint-Malo, Ille-et-Villaine) et Aleth en Languedoc (aujourd'hui

Alet-les-Bains, Aude). Certains passages évoquant à mots couverts l'existence

d'un fabuleux tombeau, Michel Barbot, natif de Nantes et féru d'histoire

bretonne, leur apporte un éclairage nouveau.

Nota : pour plus de clarté, les citations des

textes anciens sont transcrites en français moderne.

Jean Phaure dans La France Mystique (Dervy-Livres)

écrivait : « C’est le 2 février 43 que l’histoire légendaire (mais

que l’on peut croire ; legenda : les choses qui doivent êtes

lues…) fait débarquer aux Saintes-Maries-de-la-Mer la famille de Lazare avec

Marthe, Madeleine, Marie-Jacobé, mère de saint Jean et de saint Jacques le

Majeur, Maximin, Sidoine, Marie-Salomé et enfin les servantes des saintes

femmes : Sarah et Marcelle. »

Vers 63 Joseph d’Arimathie, le Porteur du Graal arrive en

Grande-Bretagne. En 69 (les historiens évoquent le IIIe siècle)

saint Clair est missionné par le pape saint Lin successeur de l’apôtre Pierre,

et par l’apôtre Philippe, pour évangéliser la Corne de la Gaule (future

Bretagne armoricaine), région où palpite le Druidisme. Le Pontife lui remet

comme insigne de sa mission, le « clou qui avait transpercé la main droite

de Saint Pierre crucifié à Rome ». Clair assisté du diacre Déodat

(Dieudonné) arrive à Nantes avec mission d’œuvrer à la Vigne du Seigneur.

Déodat rejoint Port Saliocan dans le Finistère où il retrouvera Drennalus

missionné depuis la Grande-Bretagne par Joseph d’Arimathie. La Vigne du

Seigneur étendra ses pampres sur cette partie de l’Armorique et bientôt

Conan Mériadec deviendra premier roi de Petite-Bretagne.

Arrêtons-nous à présent sur la page 167 du livre de l’abbé Henri

Boudet : La Vraie Langue Celtique et le Cromleck de Rennes-les-Bains.

L’abbé de Rennes-les-Bains y met en avant le dernier archidruide de

Petite-Bretagne nommé Eal-ir-bad :

« Il est tout à fait curieux et intéressant de rapprocher des

termes ménir et dolmen, le nom du dernier chef des Druides armoricains, qui vit

fermer les collèges druidiques en vertu d'un décret des états généraux,

présidés par l'Evêque Modéran, sous le premier roi d'Armorique, Conan

Meriadech, et tenus à Rennes, en l'année 396 après Jésus-Christ. Ce chef

suprême de l'ordre druidique se nommait Eal-ir-bad, – to heal (hil), rémédier

à, – ear (ir), épi de blé, – bad, gâté, mauvais – : rémédier au blé gâté. Il était

donc obligé, par ses fonctions d'archidruide, non-seulement de répartir le blé

en temps ordinaire, mais encore, dans les années malheureuses, de rémédier aux

accidents survenus aux récoltes, en distribuant, sans doute, le blé prudemment

tenu en réserve dans les greniers spéciaux. »

En 2012 Jean Lucain, dans l’article Le secret d’Eal-ir-bad,

réédité dans le livre Rennes le Château : Compléments d’enquêtes

(Amazon Media) nous apprend que l’abbé Boudet prit connaissance de cet archidruide Eal-ir-bad, dans le livre Histoire des rois et des ducs de Bretagne, rédigé par Prudence Guillaume, Baron de Roujoux (T.1 –

1828. Ladvocat Librairie, Paris). Fonctionnaire impérial et historien, Prudence

Guillaume natif de Landerneau dans le Finistère en 1779, alors préfet du

département du Ter en Catalogne en 1812, administra aussi en même temps

l’ancien département français de la Sègre, situé sur l'actuel territoire de la

Catalogne, et sur celui de l'Andorre, dont le chef-lieu était la ville de

Puigcerdà. En 1815, oublié pendant la Restauration, il fut appelé, dans les

Cent jours, à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Le livre de cet historien

mort à Paris en 1836, bénéficie d’une édition électronique : https://books.google.fr/books?hl=fr&id=6U0bAAAAYAAJ&q=Arise#v=snippet&q=Arise&f=false

Nous y découvrons un roi Conan Mériadec (383-421) premier souverain de

Petite-Bretagne intronisé par l’évêque de Rennes Modéran dans sa cathédrale et

présidant les premiers États-généraux :

« La Bretagne n’avait alors que deux évêques : Modéran, qui

gouvernait l’église de Rennes, et Arise, que ses vertus avaient mis à la tête

de l’église de Nantes ; mais ils étaient accompagnés de plusieurs savans

personnages, tels que Judicaël ; Didier, archidiacre de Nantes, qui, peu

d’années après, reçut l’onction épiscopale de saint Martin ; Alethius,

dont saint Jérôme nous a laissé un touchant éloge […]. Modéran et Arise se

présentèrent revêtus des insignes pompeux de l’épiscopat, la mitre en tête et

la crosse en main ; un acolyte les précédait, avec une croix de buis

curieusement sculptée. Conan se leva quand ils parurent dans la salle. Ils

allèrent jusqu’au pied du trône, où ils firent trois génuflexions, en

prononçant à voix basse une courte prière, puis ils se rendirent aux stalles

qu’on leur avait réservées. »

Prudence Guillaume s’inspira en

partie pour ce passage, du livre L'histoire de Conan Mériadec qui fait le

premier règne de l'histoire générale des souverains de la Bretagne gauloise,

dite Armorique par le Père C. Toussaint de Saint-Luc (1664) :

« Moderanus de Rennes, & Arisius de Nantes, qui

partageaient toute la Bretagne en qualité d'évêques, assistèrent à cette

assemblée, accompagnés de plusieurs autres doctes & saints personnages,

entre autres d’Alethius, (duquel S. Jérôme fait une si digne recommandation

dans l’épître 42 * de son premier livre), et de Iudicaël, homme de très-grande

doctrine, qui avait une des premières charges de l’église de Nantes. »

*Peut-être plus justement Épître CXXI.

L’évêque Arise de Nantes successeur du mystérieux saint Mars de Bais

que nous retrouverons plus avant, est venu à Rennes avec son archidiacre saint

Didier. Toussaint de Saint-Luc en 1664, tout comme Prudence Guillaume en 1828,

soit 164 ans plus tard, jugent assurément opportun de placer Alethius, mais ils

ne savent quel rôle lui attribuer dans un royaume breton naissant ne comptant

que deux évêchés. L’Alethium Presbyterum évoqué par Saint Jérôme le traducteur de la Bible

(Vulgate) depuis Bethléem dans son courrier adressé à une dame Algasia en l’an

407, vit sur les « bords de l'Océan et des extrémités des Gaules ».

Nous avons évoqué cet évêque Alethius dans un précédant article.

Certains historiens ont préféré reconnaître dans cet évêque saint Alithe de

Cahors contemporain d’Arisius de Nantes mais en Bretagne une autre hypothèse a

prévalu. L’historien Nantais, l’abbé Nicolas Travers (1674-1750), dans son

livre Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de

Nantes (première édition en 1836), dans le chapitre VII consacré à l’évêque

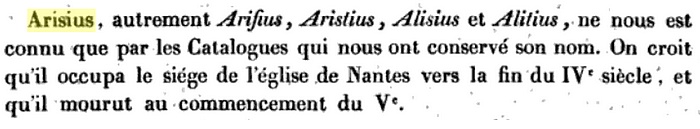

Arisius, confond volontairement Arisius et Alitius :

Passage du livre de

Nicolas Travers

Dans le titre même du chapitre, il écrit : « Arisius,

Évêque. […] – D’un passage de saint Jérôme applicable à Arisius. » Nous

sommes fixés ! Après avoir rapporté l’épisode de la dame Algasia il

conclut : « Je ne sais, lorsqu’il y a tant de ressemblance entre les noms

d’Arisius et d’Alitius, si Arisius, évêque de Nantes, n’est point

l’évêque que saint Jérôme désirait que la dame bretonne eût consulté. Nous n’en

connaissons point d’autre dans l’Armorique… » Ses propos dépassent la

simple hypothèse, pour lui l’Alitius de saint Jérôme correspond bel et bien à

l’évêque de Nantes Arisius. Dans la cité de Nantes, voire même dans la Bretagne

toute entière, Alitius est reconnu comme lié à l’évêché nantais. Mais l’idée

supposée par quelques Bretons sur le lieu précis de sa naissance, se veut

contestée par Travers qui poursuit : « …, et il y a plus de

vraisemblance à l’assurer que dire qu’Alétius était évêque d’Aleth, et que

cette ville prit le nom de ce prélat en considération de son mérite. Cette

dernière conjecture tombe d’elle-même. La ville d’Aleth est beaucoup plus

ancienne que saint Jérôme, et n’a point été ville à siège épiscopal avant le VIe

siècle, plus de cent ans après la mort d’Arisius. »

L’abbé Travers aurait pu se contenter d’avancer l’hypothèse Arisius /

Alétius mais il prolonge (tout en réfutant), vers Aleth (Saint-Malo), cité du

littoral breton. La force de son infirmation tente à démontrer que certains

érudits ont pu l’avancer précédemment… Mais non, pour lui, il ne peut y avoir

de lien entre cet évêque et la cité bretonne d’Aleth. Par contre, bien qu’il ne

le précise aucunement… plus que l’Aleth bretonne, l’Aleth du Razès pourrait postuler en ce sens !?

L’hypothèse Arisius / Alétius affirmée par l’abbé Travers fut

peut-être connue de Pierre Biré, le Président de l’Académie de Nantes. Le titre

qu’il donne à son livre principal pourrait l’affirmer : Épisemasie ou

Relation d'Aletin le Martyr (1637). Le cénacle angélique de Nantes eut

peut-être pour saint patron l’évêque Nantais de la fin du IVe siècle.

Nous découvrons dans son livre l’importance de la Vigne nantaise,

la vigne aurifère messianique des Templiers Nantais… En cette année 1637 où

Pierre Biré publie son livre, l’intrigant Nicolas Pavillon est nommé évêque

d’Alet dans le Razès. Pierre Biré s’il ne connaissait cet évêque, connut pour

le moins son grand-père pareillement prénommé, avocat distingué au Parlement de

Paris. Ils avaient pour ami commun « Monsieur Rouïard très célébré Avocat

au Parlement de Paris ».

Si le nom Aletius semble révéler l’évêché d’où serait originaire

Arisius, cet autre nom apparaît lui-même bien enseignant. Cet évêque de Nantes

choisit Didier du diocèse de Toulouse pour l’assister en qualité d’archidiacre.

Didier était connu pour son association avec Ripaire (Riparius), prêtre du

Comminges, pour combattre dans son nid l’hérésie de Vigilance. L’Ariégeois

Napoléon Peyrat (Histoire de Vigilance… - 1855) présente Didier et

Ripaire comme prêtres et patriciens puissants avant d’ajouter :

« Riparius, vraisemblablement aquitain, était peut-être le possesseur de

la vallée de la Garonne qui porte encore aujourd’hui le nom de Rivière. »

Le nom Arise révèle assurément une pareille origine pyrénéenne. Arise

ou Arisa est reconnu comme un prénom occitan en rapport avec la rivière Arize

affluent de la Garonne coulant dans les départements de l’Ariège et de la

Haute-Garonne. Robert Aymard, membre de la Société Française d’Onomastique,

dans son article Hydronymie pyrénéenne, apporte d’intéressants

indices : « Particuliers sont les noms en ar-iz : Arize, nom de

rivière passé à tout un massif de l'Ariège ; Arese, Larisa, La-Hize également

ariégeois ; Arize et Larise en Nestés ; Arizes, source, torrent et lac au Pic

du Midi ; Larise, rive du Gave à Saligos. Ces hydronymes disséminés dans les

Pyrénées sont sûrement prélatins et allergiques à l'amalgame ar-itia proposé

par Nègre. Ils figurent en de vieux mythes vascons (Izaure Gratacos). On sait

la prédilection du basque pour les finales à sifflante (dans aritz par

exemple). »

https://www.persee.fr/docAsPDF/onoma_0755-7752_2002_num_39_1_1425.pdf

L’évêque Arise venu assurément d’Alet, devait posséder des terres dans

la vallée de l’Arise.

Lorsque le Méridien de Paris partage en deux parties la Chape de saint

Vincent

Ainsi que l’évoque l’abbé Henri Boudet, c’est en 396 que le roi Conan

Meriadec organise les premiers États-généraux du nouveau royaume de

Petite-Bretagne. Aux côtés de l’évêque de Nantes Arise, l’Aletius d’Alet, se

trouvait son archidiacre Didier (Désidérius) « Curé au diocèse de Toulouse »

et appelé à lui succéder (Ogée : Dictionnaire historique et

géographique de la province de Bretagne T. 3 - 1779). Dans un précédent

article je suivais l’hypothèse présentant Didier, grand voyageur, comme

originaire de Pannonie tel saint Jérôme qu’il connaissait bien, mais ceci

semble contredit par les propos de l’Ariégeois Napoléon Peyrat qui dans son Histoire

de Vigilance… le présentait comme un sénateur Aquitain natif du Comminges.

Bien que prêtre du diocèse de Toulouse, il exerça aussi une prêtrise itinérante

dans ses terres des Pyrénées, notamment au pays des Convènes (le

Comminges) où il combattit avec Ripaire l’hérésie de Vigilance. Il prolongea

son chemin de prêcheur jusque dans la cité de Saragosse sur le tombeau de saint

Vincent où l’évêque lui remit des reliques du saint.

Albert Legrand, membre du cénacle nantais de l’Angélique dirigé à

l’époque par Pierre Biré, indique au sujet de ces reliques :

« lesquelles il apporta à Nantes, & colloqua dans une Eglise qu’il fit

bâtir de son nom. » Sa mort, souvent datée en l’année 444, apparaît

contredite par la lettre-circulaire qu’il reçut de Léon de Bourges en 451,

cosignée par Eustochius de Tours et Victurus du Mans. Retenu à Nantes par son

âge avancé il ne put assister au concile qui eut lieu en cette année 451 à

Bourges (pour Travers) ou à Arles (pour Paul Petau – 1568-1614).

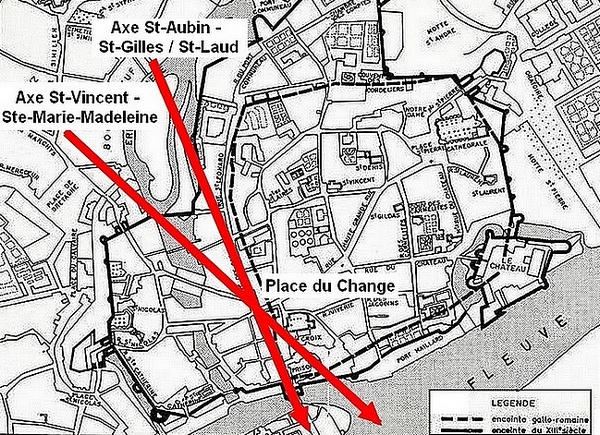

L’église Saint-Vincent de Nantes, première église des Gaules ainsi

dédicacée, fut édifiée suivant le chercheur Nantais Jean-Paul Lelu, au

croisement du cardo et du decumanus, les deux axes de la cité

romaine. Cet auteur a mis en relief les axes calendaires nantais. Intéressant

est l’axe Saint-Vincent / Sainte-Marie-Madeleine. Il va croiser place du

Change, au lieu même où se trouvait l’église de Monsr S. Saturnin

(Saint Sernin de Toulouse…), l’axe Saint-Aubin / Saint-Gilles et Saint-Laud.

Les deux axes sur un

plan ancien de Nantes

Saint Félix évêque de Nantes de 549 à 582, fleuron nantais de la

famille Biturige des Nonnechii, fut invité à Paris par Childebert Ier,

fils de Clovis, le 23 décembre 558, pour la consécration de la basilique

Saint-Vincent également dédiée à la Sainte-Croix, aujourd’hui

Saint-Germain-des-Prés. Les hôtes illustres furent invités à glorifier la chape

de saint Vincent et une croix d'or de Tolède. Le roi mourut le jour même mais

la cérémonie de la dédicace ne fut pas ajournée. La basilique deviendra

nécropole royale, avant que l’abbaye de Saint-Denis ne prenne le relais. Saint

Félix reçut une relique qu’il fit vénérer dans l’église Saint-Vincent de

Nantes. Accompagné de Clotaire, le roi Childebert avait mené une expédition en

542 contre les Wisigoths. Ils revinrent à Paris avec la chape de saint Vincent

récupérée à Saragosse sur le tombeau du saint.

Dans le roman de Jean-Pierre Bocquet, Le chevaucheur rouge

(ECE-D éditions) nous lisons : « quand le fils de Clovis rapporta de

Saragosse la chape de saint Vincent, elle remplaça celle de saint Martin et

donna lieu à une chapelle cruciforme à son nom, à l’emplacement de l’église

Saint-Germain… » L’auteur du roman instaure ensuite cet étrange dialogue :

« - Soit. Mais tout ça c’est de l’histoire religieuse. Ce que moi je retiens,

c’est que de St-Germain-des-Prés, en passant par Bourges, vers Carcassonne, nos

trois saints, Étienne, Laurent et Vincent jalonnent la ligne rouge, la ligne

polaire qui mène ?... Qui mène à ? » La réponse est : « Rennes-les-Bains

».

La ligne rouge donna naissance aux intrigants Nonnechii. Cette famille

sénatoriale offrit plusieurs évêques ou comtes-évêques à la cité nantaise

globalement de 462 à 599. Nonnechius Ier

tout droit venu de Bourges inaugura la période Nonnechii qui s’acheva avec

Nonnechius II neveu ou cousin de saint Félix auquel il succéda, et qui lui-même

avait succédé à son père Evhémère II.

Nonnechius Ier le Biturige, fils des anciens Rois du Monde

ou Rois Perpétuels (Bitu/rige en gaulois) apparaît sur la galerie des 10

personnages de la façade de la basilique Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien de

Nantes. À sa droite figure son fils Karmundus qui lui succéda de 475 à 492.

Karmundus : la « Pierre du Monde » est aussi nommé Cariundus ou Karvindus, nom

dans lequel se reconnaît le gaulois Kar Vindos : la « Pierre Blanche », termes

qui résument le Passage Bourges/Nantes ou Nantes/Bourges …

De gauche à droite :

Nonnechius, Karmundus, Landranus

Galerie de la façade

de la basilique Saint-Donatien – Photo Christian Lelièvre

Admirons l’évêque Nonnechius Ier, ce puissant

d’Aquitaine, représenté sous les traits d’un Gaulois Biturige ou Roi du

Monde, armé d’une hache et d’un bouclier… soit la royauté celtique… Le Passage

à Bourges pour les Bretons de haut lignage, à une époque où Grande et

Petite-Bretagne furent réunies, devint passage obligé. Prudence

Guillaume dans le livre précité, indique qu’avant d’instaurer la royauté en

Petite-Bretagne, Conan Meriadec, après un long périple, « revint dans le

Berry, s’empara de la ville de Bourges, y plaça une garnison, et rentra dans la

Bretagne, où désormais il vécut en paix avec ses voisins. »

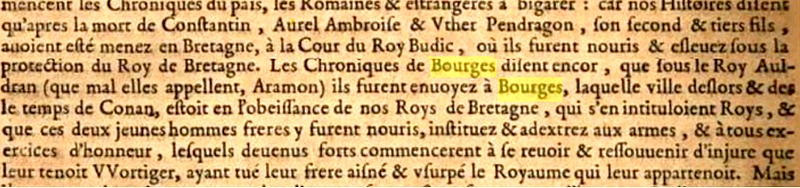

Il est difficile de prendre au premier degré la prise de possession de

Bourges par Conan Meriadec. Le juriste et historien Breton Bertrand d’Argentré,

qui inspira Prudence Guillaume, dans son livre Histoire de Bretagne des

Roys, Ducs, Comtes et Princes d’icelle (1612), indique dans la marge une Prise

de Bourges par Conan Meriadec « de laquelle ont longtemps joui ses

successeurs Rois de Bretagne. » le roi Conan « eut un lieutenant à

Bourges, avec garnison. »

D’argentré qui joua, par ses connaissances de l’histoire de la Bretagne,

un rôle essentiel dans l’intégration définitive de la Bretagne dans le royaume

de France, n’hésite pas à affirmer que Conan s’en vint « au Berry, prenant

la ville de Bourges, laquelle lui & ses successeurs tinrent longtemps,

& jusqu'à ce que les Wisigoths entrés en Gaule se saisirent de l’Aquitaine

& défirent Riothin Roi des Bretons, sous Euric Roi des Goths, prenant

ladite ville de Bourges, qui était la Métropole d’Aquitaine la première comme

Bordeaux d’Aquitaine, seconde par la division faite sous l’Empereur

Trajan. »

La garnison, peut-être une ambassade, laissée par les premiers rois de

Bretagne jusqu’à l’entrée en Gaule d’Euric, roi des Wisigoths de 466 à 484,

permet d’évoquer un Passage de Bourges à Nantes ; passage

qu’empruntèrent disait-on, de puissants princes Bretons :

Extrait du livre

de Bertrand d’Argentré

Les Chroniques de Bourges auraient évoqué le roi Auldran ou Audran,

sous le nom d’Aramon. Or, ce nom, nous avons pu l’évoquer dans un précédent

article, présent dans les Prophéties de Merlin, fut suivant Pierre Biré

le nom secret de Nantes. Mieux, le texte de d’Argentré laisse entendre que les

Rois de Bretagne s’intitulaient Rois… de Bourges ! Un titre de la

plus haute importance.

Le Passage à Bourges sera utilisé pendant le fléau de Dieu

en Bretagne, le retour des « Norvégiens, & Danois Normans », par

des ecclésiastiques : « De ce

voyage les corps de saint Melaine, & de saint Clair, furent transportés à

Bourges ».

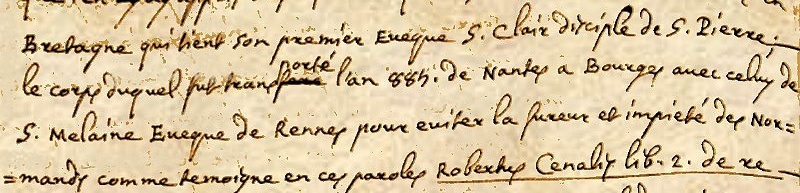

Les propos de cet historien se voient confirmés et développés par Dom

Polycarpe de la Rivière, alors prieur de la Chartreuse de Bonpas, près

d’Avignon, où il devait exercer les fonctions de prieur et de covisiteur de la

Provence. dans un courrier adressé à Nicolas Claude Fabri de Peiresc célèbre

humaniste. Voici ce qu’écrit notre ami Patrick Berlier sur le sujet :

« 9 avril 1634. Dom Polycarpe répond à une demande de Peiresc au

sujet d’un saint Clarus (Clair) évêque, et de ses reliques. Dom Polycarpe en

recense trois. Le premier en l’église de Nantes en Bretagne : ‘’son premier

évêque saint Clair disciple de saint Pierre, le corps duquel fut transporté

l’an 884 de Nantes à Bourges avec celui de saint Mélaine évêque de Rennes pour

éviter la fureur et impiété des Normands.’’ Ce saint Clair-là est le plus connu

de ceux que l’Église recense parmi ses évêques. Il avait reçu pour mission

d’évangéliser le sud de la Bretagne et portait comme insigne l’un des clous qui

avaient crucifié Pierre à Rome. Concernant la mise à l’abri de son corps à

Bourges, épisode méconnu semble-t-il, Dom Polycarpe prend soin de citer ses

sources. montrant à quel point il a pu bénéficier d’une documentation assez

extraordinaire : d’abord l’ouvrage De re Gallica, livre II, de

Robertus Cenalis, évêque d’Avranches (connu surtout sous le nom de Robert

Cænalis) ; puis la fameuse Histoire de Bretagne de Bertrand

d’Argentré ; enfin l’Histoire de Normandie de Gabriel du Moulin,

publiée à Rouen en 1631. Il existe des liens particuliers entre Nantes et

Bourges : aux Ve et VIe siècles les évêques de Nantes

appartenaient à la famille Biturige des Nonnechii, qui régnèrent sur l’Église

de Nantes et firent de cette ville une jumelle de Bourges. Les révélations de

Dom Polycarpe apportent de nouveaux éléments à cette notion de gémellité

mystique entre les deux villes. » https://abc-de-rlc.org/abcrlc_pb.html

Passage de la lettre

de Dom Polycarpe de la Rivière évoquant le transport de Nantes à Bourges des

reliques de saint Clair

Dans la symbolique héraldique, il est une croix qui semble figurer

parfaitement le passage, non plus de Nantes à Bourges, mais de Bourges à

Nantes, il s’agit de la croix décentrée dite aussi scandinave, car présente sur

les drapeaux des nations nordiques, comme le Danemark ou la Suède. Elle figure

également dans les armoiries du pape Jean-Paul II :

Armoiries du pape

Jean-Paul II et drapeau du Danemark

Initialement emblème de l’Ordre du Danneborg créé suivant la légende

en 1219, le drapeau du Danemark ou Dannebrog, « vêtement danois

», serait apparu miraculeusement dans le ciel de Reval (actuelle Tallinn). Le

roi du Danemark Valdemar II, par ce signe, remobilisa ses hommes et vainquit

les Estoniens. Si cette croix fut reconnue symbole du christianisme, son

décentrage rappellerait le flottement du drapeau ; la croix apparaît plus

courte du côté qui bouge opposé à la hampe.

Le blason du pape Jean-Paul II

apparaît très intéressant, il comporte un M marial. Dans son livre Court-circuit

d'Orval à Rennes-le-Château (OdS) Paul Rouelle s’attarde sur les nouvelles

armoiries de Karol Vojtila devenu pape. Il reconnaît que si le M marial

rappelle l’attachement particulier du souverain pontife à Notre-Dame, il ne

correspond guère à l’habituel monogramme de la Vierge. L’auteur ajoute :

« De plus, la ‘’croix’’ est déplacée vers la gauche de l’observateur et le

haut du blason – en fait à dextre vers le chef de l’écu. Ce déplacement à

dextre en chef signifie, dans un blason à enquerre, que, le signe représenté

est ‘’passé’’. Qui plus est, sur fond d’azur… » L’auteur ajoute dans une

note : « D’aucuns iraient-ils jusqu’à dire ‘’passé en faisant le

bien’’ ? » On reconnaît bien sûr cette belle expression… Paul Rouelle

établit une connexion entre ce blason et les différentes variantes de l’emblème

des Jésuites… l’Aa n’est pas loin… Puis il résume ainsi sa lecture :

LE SIGNE DE CROIX EST PASSÉ

OBSERVE (HABITE) LE CIEL DU VERSEAU.

Ce blason du pape Jean-Paul II pourrait-il avoir quelque lien avec la

cité de Nantes ? Officiellement non, si ce n’est que l’idée du décentrage

de la croix… le signe est passé… pourrait merveilleusement bien évoquer

le passage de Bourges ↔ Nantes, mais il nous faut prolonger cette lecture vers

un autre blason. Il s’agit des armoiries de Mgr Benoît Bertrand,

évêque de Mende depuis le 17 janvier 2019.

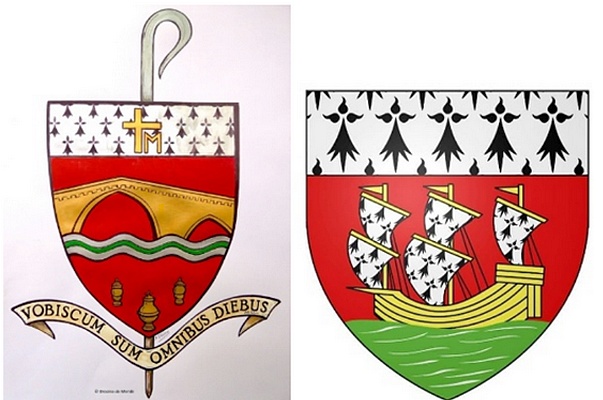

Armoiries de Mgr

Benoît Bertrand évêque de Mende et armoiries de Nantes

https://www.diocese-mende.fr/leveque/armoiries-de-mgr-bertrand/

Ce blason interroge, car cet évêque natif de Nantes, ancien vicaire

général du diocèse de Nantes, a construit ses armoiries épiscopales, en prenant

appui sur les armoiries de Nantes et sur celles du pape Jean-Paul II. J’invite

les lecteurs à cliquer sur le lien afin de prendre connaissance de ce modèle de

blason.

Nous évoquerons le « chef d’hermine chargé d’une croix d’or

décentrée à dextre accompagnée dans le canton senestre du M marial du même, qui

est l’emblème de l’armoirie du saint pape Jean-Paul II ». Ainsi qu’indiqué

sur le site du diocèse de Mende : « L’écu est réhaussé d’un chef

d’hermine emblème de la Bretagne, il orne aussi l’armoirie de la ville de

Nantes. » Découvrir la croix décentrée du pape et le M marial, sur le chef

herminé de la cité de Nantes interroge.

Dans la lecture plurielle du blason de l’évêque nous découvrons :

« Si le Lot est traduit par l’onde héraldique d’argent, la burelle ondée

de sinople rappelle les ondes aussi de sinople des armoiries de la ville de

Nantes d’où Mgr Bertrand est originaire. » Localiser ainsi la Loire

(le sinople) interroge pareillement. Le mot burelle viendrait de l’ancien

français burel : « étoffe de bure ». Sur linternaute.fr,

nous découvrons l’exemple héraldique suivant : « Avec un mélange de

jaune et de rouge, ces chevaliers arboraient l'une des plus belles burelles de

l'époque. » Cette burelle vestimentaire nous ramène à l’idée du manteau

déjà rencontrée par deux fois, avec la cape de saint Vincent et le drapeau du

Danemark.

Les trois vases en pointe de l’écu intriguent : « A la

pointe de l’écu sont posés trois pots de pharmacie qui rappellent que Mgr

Bertrand était pharmacien avant d’entrer au séminaire ; ils représentent aussi

les trois vases contenant les Saintes Huiles, au centre le couvercle sommé

d’une croix, le vase le plus imposant contient le Saint Chrême. » Et

enfin, il s’avère que l’évêché de Mende dépendait jadis de l'archidiocèse de

Bourges, la métropole.

L’IR ou le Voyage entre les tombes

L’évêque de Nantes Arisius ou Alethius a succédé sur le siège

épiscopal à l’évêque Mars qui occupa l’évêché vers 383. La tradition le

présente comme disciple de Saint Melaine évêque de Rennes, qui exerça son

ministère de 505 à 530 ! Saint Mars, 5e évêque de Nantes,

renonça à sa charge pour devenir ermite sous le nom de saint Marsus de Bais.

Placé au centre de quatre personnages, saint Melaine (le compagnon de saint

Clair dans la mort pour le Passage à Bourges), saint Victor, saint Aubin

et saint Laud (l’axe calendaire nantais évoqué plus haut…), il s’intègre ainsi

dans un schéma mythologico-chrétien associant et opposant (voir la légende)

Mars (Saint Mars) divinité gallo-romaine à Bel ou Belen (saint Melaine) le dieu

solaire des Gaulois. Toute une géographie sacrée tourne autour de lui.

www.mythofrancaise.asso.fr/mythes/figures/MARmytho.htm

Saint Mars est né en 470 (bien qu’ayant vécu vers 383…) et mort dans

la paroisse de Bais au village de Marsé près de Vitré en Ille-et-Vilaine. Cette

cure de 2e classe relevait de l’abbesse bénédictine de

Saint-Sulpice-des-Bois. Cette fondation dite aussi Notre-Dame-du-Nid-au-Merle

érigée en l’année 1112, était dédiée à Saint-Sulpice le Pieux, évêque de Bourges

fêté le 17 janvier. Une date clef qui nous conduit sur la Rose ligne, le

Méridien de Saint-Sulpice, souvent confondu avec le Méridien de Paris reconnu

au niveau du royaume.

Il fut baptisé par l’évêque saint Melaine de Rennes dont il deviendra

le diacre avant d’accéder au sacerdoce… à Nantes ! Nous découvrons dans L’Off.

Sancti Marsi lect. IV, ad finem, après traduction du latin au

français : « Sous la direction et grâce aux exemples de saint

Melaine, ses vertus sacerdotales brillèrent d’un si vif éclat, qu’il fut jugé

digne, à la mort d’Épiphane, de lui succéder sur le siège épiscopal de Nantes. ».

Épiphane évêque de Nantes vers 511 fut remplacé vers 515 par Evhémère II, le père

de saint Félix... Une tradition fait de saint Mars de Bais un chorévêque

d’Épiphane, bien qu’historiquement il succéda vers 383 à Evhémère Ier

peut-être originaire, tel Evhémère II père de saint Félix, de *Bourges ?

*Bien qu’une tradition le fasse aussi venir d’Orléans.

La commune de Bais (Baes en 1164 et Bedeseum en 1213, ) partage son

nom avec une commune de la Mayenne (Bediscum vetus en 989). On y reconnaît le

gaulois bedo- « fosse », « canal ». Ce

bedo- ou bed- va nous ramener au Grand-Druide de Bretagne armoricaine que

l’abbé Boudet dans La vraie Langue Celtique réécrit Eal-ir-bad. Le temps

est venu de nous rapprocher une nouvelle fois de l’article de Jean

Lucain : Le secret d’Eal-ir-bad. Pour l’auteur ce secret

serait : « Eal – ir – Bad =

Tombeau (de) l’Oint », une lecture très intéressante qu’il découvre dans

le vieux breton : « eli signifie ‘’(qu’il) sente, soit

frotté de’’ au sens de onction ! De fait, le même mot en gallois

ancien se traduit par onguent, tandis qu’elio signifie oindre… »

Dans le mot Bad il reconnaît le vieux breton Bed, « tombeau ». Le

Tombeau (de) l’Oint doit-être assurément retenu bien que le mot

« ir », crée en fait un doublet.

J’ai pu évoquer ce terme « ir » dans mon article La croix

de Lizerbaud ou l’énigme Rose-Croix dans la revue Histoire &

Patrimoine (N° 82 janvier 2015). Cette croix se dresse dans le village de

Lizerbaud, commune d’Herbignac dans la Presqu’île de Guérande.

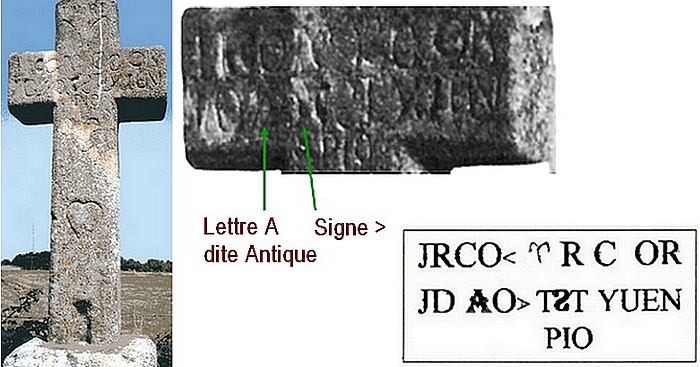

Croix de Lizerbaud –

août 2003 (Photo Christian Lelièvre)

Les deux premières lettres – JR- ou IR – associées aux lettres CO ou

OC qui permutent entre-elles (on y reconnaît JC et RC), appartiennent à la

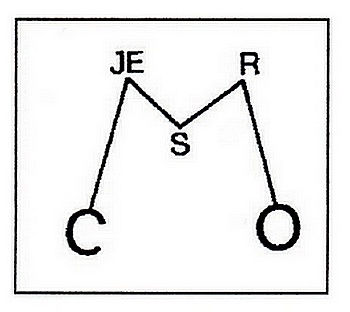

Rose-Croix. Elles composent le Signe de reconnaissance Rose-Croix :

Signe de

Reconnaissance Rose-Croix formant un M

Dans cet article j’associais la croix de Lizerbaud à l’inscription du

sarcophage de la chapelle Saint-André de Lomarec dans la commune de Crach dans

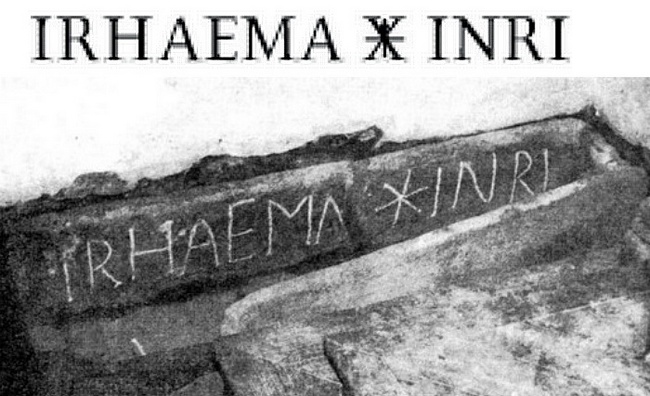

le Morbihan. Observons bien cette inscription :

L'inscription du

sarcophage de Lomarec

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescrip/article/abpo_0003-391x_1970_num_77_4_2556#

Cette étrange inscription comporte à l’origine un « chrisme étoilé ».

Ce tombeau serait celui du roi Waroc II qui régna sur le pays de Vannes au VIe

siècle de notre ère. On y reconnaît de suite le terme « IR » qu’il

convient de dissocier de « HAEMA ». Le philologue français

spécialiste de la culture bretonne Théodore Hersart de la Villemarqué, dans son

Mémoire sur l'inscription de Lomarec, près Auray en Bretagne (1858

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), traduisit ainsi

l’inscription : « De qui, est *Jésus-Christ en roi ». *Le

Chrisme est ici lu « Jésus-Christ ». Il donna à sa lecture un aspect

biblique, en la rapprochant du verset 2 (3 dans nos Bibles actuelles) du

chapitre 6 du Livre de Daniel, relatif aux satrapes de Darius :

En latin...................................Ex quivus Daniel erat unus.

En anglais...............................Of whom Daniel was first.

En gallois, littéralement.........Y rhai yroedd Daniel yn bennaf

Mot à mot...............................De qui était Daniel en chef.

Le linguiste et historien français Léon Fleuriot dans son étude L'inscription

du sarcophage de Lomarec, (Annales de Bretagne T. 77 : N° 4, 1970) propose

quant à lui la lecture suivante : « Ci-gît le roi. », avec le

double sens : « Est enterré et reverdit ici, le roi. » Le mot

“IR” dans cette traduction apparaît avec son double sens :

« enterré » et « reverdit ». Mais L. Fleuriot va plus loin,

en indiquant que si « IR » a pour sens premier « terre »,

« vert », et pour sens secondaire, celui de « tombe ». Il donne

pour exemple le mot gallois « Irfedd », dont la syllabe

« fedd », correspond au vieux

breton « bed », « tombeau ». Puis il ajoute :

« Le sens de ir dans ce très vieux composé est exactement celui de son

correspondant irlandais ủir, ủr : 1) « terre », 2)

« tombe ». » Ce pléonasme peut surprendre, mais L. Fleurot

démontre, exemples à l’appui, que : « Le gallois ancien utilisait

fréquemment des mots composés de deux termes presque synonymes. » Or, nous

découvrons le mot « Irfedd » ou « Irbed », dans la transcription

faite par l’abbé Boudet dans La vraie langue celtique pour le nom de

l’archidruide Eal-hirr-bad, sous une forme Eal-ir-bad…

D’autres lectures de l’inscription de Lomarec sont proposées par

Davies & al. (2000). The inscriptions of early medieval Brittany / Les

inscriptions de la Bretagne du Haut Moyen Âge, Celtic Studies Publications 5,

Oakville, Connecticut: Celtic Studies Publications. Ces chercheurs

britanniques vont plus loin dans la lecture de l’inscription assurément

complexe, mettant en relief le mot HAEMA dont la signification grecque est «

sang ». Ils lisent ensuite le chrisme, ainsi que le faisait H. de la

Villemarqué, « Jésus-Christ » :

« I(c) R(equiescit)

HAEMA * I(dus) N(ovembres) R(ecessit/equievit) I(n pace)

« Ci-git Haema, (enterré) aux ides de novembre (le 15 nov.),

qu'il repose en paix.

Ces chercheurs – c’est

important – reconnaissent dans « HAEMA I.N.R.I. » : « Le Sang de

Jésus-Christ ». L’idée du Saint-Graal ou Sang-Réal médiéval se révèle.

La géographie sacrée de la Gaule déroulée par l’abbé Henri Boudet

révèle deux Drunemeton : l’un au Nord dans le territoire des Redones

armoricains, et l’autre au Sud à Rennes-le-Bains où vit cet autre rameau des

Redones. Deux Drunemeton… deux tombeaux : IR et BED ? Le Drunemeton

du Sud inspire à Jean Lucain cette autre lecture : « Eal – ir – Bad =

El (est) ici aux Bains » Cet « El » divin trouve pour cet auteur

sa place aux Bains, par la présence du mot Bad qu’il met en relief en prenant

appui sur le verbe anglais « to bath » : « se baigner,

tremper, bassiner (une plaie) ». Ce verbe anglais apparaît bien proche de

ce mot gaulois « *Badio », « se baigner »…

*https://www.melegnano.net/celti/francel01b001.htm

Dans le livre de l’abbé Boudet le paragraphe où est évoquée la figure

de l’archidruide Eal-ir-bad, est annoncé par un paragraphe évoquant la «

Kaïrolo, – key, clef, – ear (ir), épi de blé, – hole, petite maison des

champs.– Dans ce terrain, probablement, était

construit le grenier à blé des villages celtiques. La répartition du blé était

faite par la main des Druides, ». Page 295, il prolonge cette

lecture en ajoutant : « le grenier et peut-être le silo ou souterrain

renfermant la précieuse céréale, existait toujours auprès des centres

d’habitations celtiques ». L’abbé nous le rappelle, avant le Drunemeton du

Sud, il y eut celui du Nord. La gerbe de blé, avant les hermines du duc de

Bretagne Pierre Mauclerc ou Pierre de Dreux, un Capétien, fut l’emblème de la

Bretagne. Le blé gâté que l’abbé associe au dernier archidruide

d’Armorique Eal-ir-bad, apparaît symboliquement représenté dans le nom breton

de Nantes l’ancienne capitale du duché : NAONED, soit

Naon : « faim » et « Ed : « blé ».

Cette lecture bardique s’efface devant Gwened (nom breton de Vannes), soit

Gwen : « blanc » et « Ed » : « blé ».

Panneau d’entrée

dans Nantes

La ville de Nantes avec l’île Dumet sise au large du Pays Nantais, fut

de tradition reconnue comme le Nombril du monde. André Douzet, chercheur bien

connu des lecteurs tournés vers Rennes-le-Château et sa voisine

Rennes-les-Bains, y consacrait son article L'île Dumet – le nombril du monde (revue

L’Inconnu). Lors d'une conversation téléphonique, il m'informa que pour lui,

l’île Dumet sise au large de la commune de Piriac pourrait correspondre à

Sarek, L’ile aux trente cercueils de Maurice Leblanc !? J’ai pu à mon

tour développer cette hypothèse dans deux de mes articles.

Aux XIIIe et XIVe

siècles, vécut le Kabbaliste Joseph Gikatila disciple du grand Kabbaliste Rabbi

Abraham Aboulafia. Gikatila est l’auteur du livre Shaaréi Orah : « Les

Portes de la Lumière » qui sera traduit, présenté et noté en français par

Georges Lahy (Virya) en 2001. Dans ce livre le Kabbaliste évoque le Grand

Sanhédrin ou Grand Tribunal céleste qui serait évoqué dans un verset du Cantique

des Cantiques de Salomon : « A ce sujet il est dit : ‘’Sharékh […] ton

nombril – forme une coupe, que les vins n’y manquent pas’’ (Cantique des

Cantiques 7:3). Et d’après les Sages ce verset se rapporte au Grand

Sanhédrin. » Ce Grand Sanhédrin céleste symbolisé par Sharékh « ton nombril » est composé

de 30 Juges : les 30 Kinouïm (les 30

Noms) que l’on retrouve symboliquement dans les trente veilleurs de l’île de

Sarek.

En mai 2003, notre ami Patrick Berlier en balade en Provence,

découvrit dans la boutique du château de la Gabelle à Ferrassières en Drôme

provençale, un court roman de 36 pages écrit à la fin du XIXe siècle, signé par un certain M. Gouazé de

Foix et titré Le dernier Druide (réédité par Lacour-Ollé – Nimes

1998). L’auteur évoque la petite île de Mona refuge en Armorique des 30

derniers Druides des Gaules. L’empereur Constantin à la demande du pape

Sylvestre charge son fils Crispus et son lieutenant Appius, d’apporter le

message christique au grand-druide Tortir. Mais ce dernier n’accepta pas

l’olivier de la paix… les derniers prêtres du grand collège druidique périrent

sous la hache des chrétiens ! Tel est, tout au moins, le contenu du récit

signé M. Gouazé de Foix, devancier oublié de Maurice Leblanc.

Une recherche sur le Net me permit de découvrir que M. Gouazé de Foix

fut le premier président honoraire de la SASLA ou Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et

Arts de la ville de Foix, créatrice du Musée de l’Ariège. Cette société fut

fondée en 1881 autour de F. Garrigou et de l’archiviste F. Pasquier.

https://archive.org/details/bulletindessanc00nmgoog/page/n14/mode/1up?q=Gouaz%C3%A9

Plus connu comme historien que comme romancier ce Fuxéen membre d’une

célèbre famille résidait 4, allée des Zéphyrs, à Toulouse. Son roman pourrait apparaître sans déparier

dans les anthologies d’héroïc fantasy, style littéraire qui vit le jour à la

même époque en Grande-Bretagne principalement sous la plume de William Morris,

un nom que d’aucuns reconnaîtront comme prénom… merci Maurice Leblanc !

Dans le roman de cet historien du Pays d’Oc, l’archidruide a pour nom

TORTIR. Nous y retrouvons le mot IR dont l’une des significations, nous l’avons

vu est « Tombe ». Cet IR est précédé du mot TORT. Mais quelle

peut-être sa signification ? L’abbé Boudet insiste sur les mots

« pain » et « clef ». La langue bretonne reconnaît le mot

« Torh », ou « Torz », vieux-breton « Torth »

avec la signification de « tourte de pain ». il existe une mutation

du Torz en Dorz avec métonymie sur le mot « Dor » : la

« Porte ». Le mot Torz avec mutation en Torzell (le suffixe ell,

substantif féminin à valeur diminutive) va signifier « serrure ».

Pour TORTIR nous aurions la « Tombe-serrure ». Nous

pourrions penser au tombeau à quatre serrures de la collégiale Saint-Junien

dans la Haute-Vienne mais c’est plutôt vers le Japon que nous allons nous

tourner avec ses Kofun, monuments funéraires (tumulus) des IIIe et

VIIe siècles dont le style caractéristique est le kofun en forme de

trou de serrure (trapèze surmonté d'un cercle).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kofun#/media/Fichier:NintokuTomb_Aerial_photograph_2007.jpg

Nous pouvons citer aussi les idebnân à enclos également appelés

monuments en trou de serrure, visibles en pays touareg et plus précisément dans

la région nord-est, Tassili n’Ajjer et ses abords.

https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/852

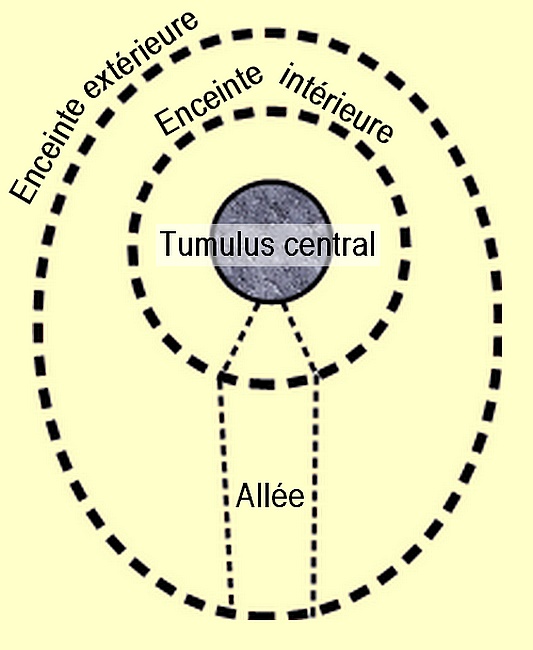

Schéma d'une tombe

en trou de serrure du Sahara

La keyhole-like tomb ou tombe en forme de trou de serrure (ou de

serrure) du Japon ou du pays touareg est un tumulus de grande dimension, assez

grande pour y loger un roi défunt et tous ses trésors. La tombe que l’abbé

Boudet révélerait, ne serait-elle pas une Keyhole-like tomb ?

L’archidruide Tortir chez M. Gouazé de Foix, bien que son miroir inversé, peut

renvoyer à Eal-ir-bad, l’archidruide historique d’Armorique. Bien que l’abbé

Henri Boudet semble louanger cet archidruide, l’historien Breton Prudence Guillaume,

dont s’inspire l’abbé, a une approche bien différente, tout en le gratifiant

d’une valorisante note en bas de page : « Ear-hirr-bad, l’éternel génie ».

Il évoque dans un premier temps le côté inflexible des Sènes, les Druidesses de

l’île de Sein. Elles sont restées fidèles à leur anciennes croyances. Pour

Eal-ir-bad et ses Druides, les propos sont plus nuancés car ces derniers s’ils

conservaient encore leurs anciennes croyances, ils avaient néanmoins accepté le

Christianisme mais ils retardaient leur conversion à la foi de Jésus-Christ.

Des historiens plus anciens reconnaissaient qu’ils avaient malgré tout fait des

avancées vers cette foi. Les Druidesse de Sein avaient bravé le roi Conan et

les saints évêques de Nantes et de Rennes. « Sortez, dit Conan aux

Druides, la patrie vous rejette : je vous retire ma protection. […] Les

Druides se retirèrent en silence. »

Si l’on raisonne à la suite de l’abbé Henri Boudet, on peut

s’interroger sur le lieu vers lequel se dirigèrent Eal-ir-bad et ses

Druides ? Conan semble les avoir bannis du Royaume de

Petite-Bretagne. Serait-il hasardeux de penser qu’il s’exilèrent dans le

territoire des Redones du Razès ? Là même où se trouvait un autre tombeau…

Notre ami Patrick Berlier dans son livre Jules Verne Matériaux

cryptographiques, émet l’hypothèse suivant laquelle Jules Verne aurait eu

connaissance des travaux de l’abbé Boudet, qu’il développa dans son roman Le

château des Carpathes. Patrick s’interroge tout en interrogeant le lecteur

sur un message subliminal, laissé par Jules Verne ; un message nous

entraînant vers une hypogée : « Vers quel tombeau souterrain et

monumental, dans les Carpathes ou… dans le Razès, ou flottent les souvenirs

éthérés d’un Ressuscité et d’une femme aimée et amante ? »

Il m’est difficile de répondre à cette question formulée par Patrick,

mais je reconnais cette présence subliminale de Marie-Madeleine dans le roman

de Jules Verne, au travers de cette date du 29 mai, fête de saint Maximin qui,

ainsi que le rappelle notre ami, « recueillit le corps de Marie-Madeleine

et lui donna une sépulture, dans la légende provençale attachée au site de la Sainte-Baume. »

Et il me paraît intéressant d’ajouter que saint Maximin, missionné par saint

Philippe l’apôtre (tout comme saint Clair à Nantes) serait venu jusqu’à Rennes

où il aurait fini ses jours… mais Rennes en Bretagne où se trouvait le premier

Drunemeton suivant l’abbé Henri Boudet. Tel est le Voyage de Rennes à Rennes,

ainsi que j’ai pu l’évoquer par le passé…

Nous ne pouvons que rebondir sur le remarquable travail de Michel, en revenant sur cette Kaïrolo évoquée par l'abbé Boudet, un terme qu'il interprète par l'anglais key, clef, ear, épi de blé, et hole, petite maison des champs. Comme d'habitude, l'abbé traduit à sa façon, car si key signifie bien « clef », hole signifie « trou » et non « maison ». Quant à ir ce n'est pas l'anglais ear, « blé », mais, comme le démontre Michel, un mot ancien qui signifie « tombeau ». Dès lors il est trop tentant de faire le lien entre cette Kaïrolo et les tombes en forme de trou de serrure, keyhole like tomb. N'aurions-nous pas là une évocation voilée d'un tombeau de ce genre ? Très obligeant, l'abbé nous en livre l'emplacement :

« la kaïrolo des Redones était située au sud de

Montferrand tout près du chemin conduisant au ruisseau de la Coume et aux

Artigues. »