Rubrique Civilisations Disparues

Septembre

2023

|

|

Patrick Berlier

|

LES

CELTES, LEURS MYSTÉRES ET LEUR RELIGION

La civilisation

celtique s'est constituée pendant la protohistoire, rassemblant des peuplades

d'origine indo-européenne. Depuis le XIXe

siècle les historiens s'accordent à penser que

les premiers peuples considérés comme celtiques furent ceux établis à Hallstatt

(Autriche), vers 1200 avant notre ère. Ils formaient une civilisation composée

de peuplades diverses, mais fédérées par la même langue et la même religion.

Cette civilisation s'étendait alors sur la Suisse, l'Autriche, la moitié sud de

l'Allemagne, la Tchéquie, l'ouest de la Slovaquie et de la Hongrie, l'est de la

France.

À une

époque que l'on peut situer vers 450 avant notre ère, les Celtes entreprirent

une grande expansion migratoire, dans diverses directions. Vers l'ouest ils

occupèrent rapidement quasiment la totalité du territoire français, puis de là

le Benelux, les îles britanniques, la péninsule ibérique. Vers le sud ils

occupèrent le nord de l'Italie. Vers l'est ils allèrent s'installer jusqu'en Anatolie,

au centre de la Turquie.

C'est la

recherche de nouveaux gisements de minerai de fer qui conduisit les Celtes à

cette expansion. En effet ils exploitaient des mines de fer, ils savaient

fondre le minerai pour en extraire le métal, et le travailler pour en faire des

épées, des cottes de maille, des casques, des boucliers, et divers ustensiles.

Leurs armes en fer étaient suffisamment solides pour assurer les mouvements

dits de taille, de haut en bas ou latéralement, alors que les armes en bronze

des autres peuples ne permettaient que le mouvement d'estoc, d'arrière en

avant. Les Celtes possédaient ainsi un avantage considérable sur leurs

adversaires éventuels moins évolués qu'eux.

En outre ils étaient d'excellents cavaliers.

Les Celtes vue par une vieille publicité

Si les

Celtes avaient une langue, parfaitement structurée, ils la parlaient mais ne

l'écrivaient pas. Aussi n'existe-t-il aucun écrit dans cette langue, contrairement au latin

ou au grec à la même époque. Cependant c'est une langue dont on retrouve les traces dans

les noms communs, notamment en français, et dans les noms propres, noms de lieux

en particulier. Et la langue celtique a perduré dans certaines langues locales

comme le breton, le gaélique ou le gallois.

C'est le

géographe et historien grec Hécatée de Milet qui en 517 avant notre ère,

parlant d'un peuple vivant près de Massilia (Marseille) nomma ces gens Keltoi,

un terme dont l'étymologie reste incertaine. On ignore d'ailleurs s'il s'agit

du nom par lequel ils se nommaient entre eux, ou s'il a été inventé par

l'auteur grec.

Plus

tard, au Ier siècle avant notre ère, Jules César écrivit que ces

peuples se nommaient entre eux Celtii et dans sa langue Gallii.

En effet en latin on nommait le pays qu'ils occupaient Gallia, la Gaule,

et leurs habitants Gallii, pluriel de Gallus, Gaulois,. À la fin

du même siècle, le géographe grec Strabon écrivait que la race occupant ce pays

« se nommait maintenant à la fois gauloise et galate ». Ainsi peut-on

parler indifféremment de Celtes, de Gaulois ou de Galates, les trois noms sont

des synonymes tirés de la même racine.

Il est

notable que l'expansion celtique fut pacifique. Naturellement les Celtes

rencontrèrent des peuples habitant les régions vers lesquelles ils avaient

décidé de s'étendre. Ils ne se livrèrent à aucun génocide, au contraire ils se

fondirent dans les populations locales, à qui ils apportèrent leur culture,

leur religion et leurs connaissances.

Au IIe

siècle avant notre ère, les Celtes furent contenus dans leur expansion par la

pression de peuples aussi évolués qu'eux, ou même parfois plus. Ce furent les

Germains au nord, et surtout les Romains au sud, qui débarquèrent à Marseille

vers -121 suite à l'appel de ses habitants. Marseille était alors une colonie

grecque, qui avait du mal à repousser les incursions des Ligures, peuplade

celtique vivant dans les régions de Haute-Provence. Les Romains, trop heureux

de saisir l'occasion de s'installer en Gaule, se rendirent maîtres des Ligures,

puis des Allobroges un peu plus au nord, et laissant Marseille aux Grecs ils

fondèrent les villes de Vienne puis de Lyon, tout en s'installant à Narbonne, ville

alors au bord de la mer, dont ils firent le port principal de ce pays.

Au siècle

suivant, Jules César entreprit la conquête de l'ensemble de la Gaule, et plus

tard l'empire romain étendit son emprise sur toutes les régions jadis habitées

par les Celtes, jusqu'en Irlande. En réalité, ce n'est pas tellement par la

guerre que les Romains se rendirent maîtres de ce peuple, mais plutôt par leur

extraordinaire technologie. Leurs constructions, leurs aqueducs, leurs thermes,

leurs théâtres, leurs machines, leurs instruments de mesure, tout cela

impressionna les Celtes, lesquels comprirent vite tout l'intérêt qu'ils avaient

à s'allier avec les Romains plutôt qu'à les combattre.

Le pont Julien en Provence, bel exemple du génie romain

On doit à

César la première description des Gaulois, de leur mode de vie et de leur

religion. La société celtique était divisée en trois classes : clergé,

noblesse, peuple. Le peuple était dirigé à la fois par la noblesse des

guerriers les plus riches, et par les officiants du clergé assurant à la fois

l'enseignement et la direction spirituelle. Chaque tribu était dirigée par un

roi issu de le noblesse, portant le titre de rix que l'on retrouve en

finale de son nom, comme Vercingétorix. Le roi édictait les lois, il protégeait

ses sujets, et était garant de leur paix en s'engageant à vaincre les ennemis

éventuels. C'est lui qui commandait les batailles. S'il échouait dans ses

obligations, il était le plus souvent mis à mort et immédiatement remplacé.

L'habitat

celtique était constitué de maisons en bois et torchis, avec des toits assez

pentus, couverts de chaume, et une cheminée. Chaque maison ne comptait qu'une

seule grande pièce, où vivait toute la famille, avec un foyer et un grand lit.

Les maisons étaient groupées en villages, souvent entourés de palissades.

Aucune de ces habitations n'est parvenue jusqu'à nous. Les quelques

reconstitutions qui en ont été faites montrent une certaine ressemblance avec

les chalets savoyards les plus rustiques, les jasseries du Haut-Forez, ou les

burons d'Auvergne.

Jasseries du Haut-Forez

Les maisons celtiques devaient ressembler à ce type de

constructions

Excellents

agriculteurs, les Celtes cultivaient céréales, légumes et légumineuses. Ils

connaissaient la moissonneuse. Ils élevaient porcs, vaches, chèvres, brebis et

volailles, pour la viande, le lait et les œufs. Ils chassaient les animaux de

la forêt à l'aide de chiens. Ils fabriquaient une boisson fermentée nommée

cervoise, ancêtre de la bière, que les Romains apprécièrent peu. Aussi leur

firent-ils découvrir le vin et l'art de cultiver la vigne. Mais les Romains

furent horrifiés de voir les Gaulois boire leur vin pur et à température

ambiante, alors qu'eux le buvaient coupé d'eau et frais. Pour un Romain, le

sommet du raffinement était d'ajouter une boule de neige dans son verre de vin.

Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, en face de Vienne, s'est allié à

un viticulteur pour fabriquer du vin comme ceux des Romains. Des dégustations

sont parfois organisées pour les visiteurs, qui ressortent généralement peu

emballés par l'expérience, étant sans doute trop gaulois pour apprécier le vin

romain...

Les Celtes étaient

aussi d'excellents artisans. Ils connaissaient la poterie, qu'ils rendaient

lisses et brillantes en utilisant un sulfure de plomb nommé alquifoux, nom bien

oublié mais figurant pourtant toujours dans les dictionnaires. Après avoir été réduit en poudre cet alquifoux était délayé

avec de l’eau et de la bouse de vache, et le mélange était appliqué sur les

poteries. Celles-ci subissaient une cuisson modérée et le sulfure de plomb en

fondant ajoutait sur la poterie une couche de vernis brillant. Le rôle de la

bouse était d’éviter l’oxydation en cours de cuisson. En outre les Celtes

travaillaient tous les métaux pour fabriquer chaudrons, pots, etc. souvent

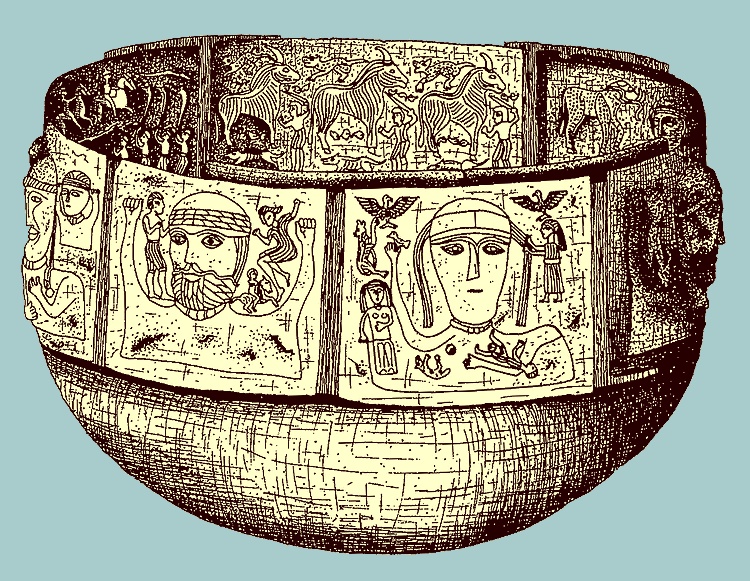

décorés de motifs végétaux ou anthropomorphes. On peut citer en particulier le

célèbre chaudron de Gundestrup.

Le chaudron de Gundestrup – gravure ancienne

(Musée national du Danemark)

Les

Celtes frappaient des monnaies en or ou en argent, ils fabriquaient des bijoux

dans les mêmes métaux, des figurines et des miroirs en bronze. L'art celtique

s'inspirait de la nature, des animaux familiers comme le sanglier ou le cheval,

il était également célèbre pour ses entrelacs, qui ont perduré dans l'art roman.

Figurines celtiques en bronze, sanglier et cheval

(Musée Déchelette, Roanne)

Jusqu'à

une époque récente, et même encore parfois aujourd'hui, on a vu les Gaulois, et

plus particulièrement les druides, comme ceux qui avaient dressé menhirs et

dolmens. Or il est aujourd'hui bien établi que ces mégalithes sont largement

antérieurs aux Celtes, puisqu'ils étaient déjà là mille ans avant l'apparition

de ce peuple. Oublions donc « pierre druidique », « rocher des

druides », ou « baignoire des Gaulois ».

Évoquons pour clore

ce dossier la religion des Gaulois. Dans la société celtique, la classe

sacerdotale était composée de druides, chargés de l'éducation spirituelle et

officiant lors des cérémonies, d'ovates, vates ou eubages, chargés de la divination

et de l'enseignement des sciences, la médecine en particulier, et des bardes

dont le rôle était la poésie et le chant. Le mot druide vient de dru-wid-es,

signifiant « très savant ».

Les Celtes croyaient

en un Autre Monde situé sur une île indéterminée. Selon leurs croyances, ce

monde qu'ils nommaient Sidh était entouré d'un rempart de verre, à travers

lequel on pouvoir voir ses habitants sans pouvoir leur parler. L'Autre Monde

était le pays où vivaient les dieux et déesses.

L'année celtique

était rythmée par quatre fêtes religieuses, une par trimestre. Deux

principales, Samain le 1er novembre, Beltaine le 1er mai,

et deux secondaires, Imbolc le 1er février et Lugnasa le 1er

août. Samain était la plus grande fête, comme une sorte de « nouvel

an ». Elle marquait la fin de l'été, le retour des troupeaux dans

l'étable. Durant la nuit de Samain l'Autre Monde était ouvert aux vivants.

Récupérée par la religion chrétienne, cette fête celtique est devenue celle de tous les saints, la Toussaint, ou

Halloween dans les pays anglo-saxons.

Beltaine, la seconde

grande fête celtique, célébrait le début de l'été, le retour des beaux jours,

la sortie des troupeaux de l'étable. C'était le renouveau du travail pastoral,

et l'on cueillait des rameaux destinés à protéger les habitations. Autant de

principes qui se retrouvent aujourd'hui lors du 1er mai à la fois

dans la Fête du travail et dans la coutume du brin de muguet porte-bonheur.

Imbolc était la fête

de purification marquant le milieu de l'hiver. Les chrétiens l'ont récupérée

pour en faire la Chandeleur, fêtée le 2 février. Le nom vient de festum

candelarum, la fête de bénédiction des chandelles qui se pratiquait jadis,

et à la sortie de l'église le clergé distribuait des petits pains. On a oublié

la fête religieuse pour ne garder que les petits pains qui sont devenus les

crêpes.

Lugnasa commémorait

les noces du dieu Lug, mais c'est sans doute la fête celtique la plus oubliée,

la seule tout au moins à n'avoir pas été récupérée d'une manière ou d'une

autre.

Les Celtes étaient polythéistes, et leur panthéon comptait un nombre impressionnant de divinités, pouvant varier selon les contrées. Ainsi en Irlande les dieux étaient-ils un peu différents de ceux de la Gaule. En voici un rapide tour d'horizon.

Belénos était le dieu

de la lumière solaire et de la médecine. C'est un nom que l'on retrouve dans

plusieurs toponymes, notamment les nombreux Bel-Air, qui ne désignent pas un

lieu où l'air et beau, mais plutôt une aire dédiée à Belénos.

Belisama était la

déesse de la lune, son nom procède de la même racine bel pour

« lumière » que Belénos.

Brigit ou Birgid, honorée principalement en Irlande,

était la fille de Dagda, et déesse triple, à la fois de l'inspiration et de la

poésie, des techniques, des rois et des guerriers. Sainte Brigitte en est la

christianisation.

Sainte Brigitte, christianisation de la déesse celtique

(tableau de la chapelle de Jurieu, Sainte-Croix-en-Jarez)

Cernunnos, toujours

représenté avec des cornes, était le dieu de l'abondance.

Dagda, le

dieu-druide, possédait une épée à double tranchant ayant le pouvoir de tuer

d'un côté et de ressusciter de l'autre. C'est un dieu typiquement

irlandais.

Épona était la déesse

des chevaux et des cavaliers. Son nom vient du gaulois epo signifiant

« cheval ».

Esus dont le nom

semble signifier « bon » était particulièrement honoré par les

gallo-romains.

Lug était l'un des

plus grands dieux celtiques, assumant de multiples fonctions. C'était aussi le

dieu « à la longue main », une particularité que l'on retrouve dans

certaines représentations du Christ. Plusieurs villes de France lui devraient

leur nom, comme Lyon qui fut Lugdunum, « forteresse de Lug », même si

d'autres étymologies ont été proposées.

Ogmios, dieu gaulois

de l'éloquence et de la parole, était surtout un dieu-druide formant le lien

entre la terre et le ciel, entre les hommes et les dieux.

Succellos ou

Succellus était le dieu au maillet, qui comme l'épée du dieu Dagda pouvait tuer

d'un côté et ressusciter de l'autre. Très populaire chez les gallo-romains, il

a fini par être christianisé et parfois représenté dans des églises romanes.

Le dieu au maillet, musée de Nîmes

(carte postale ancienne)

Taranis était le dieu

du tonnerre, il est d'ailleurs notable que Taranis et tonnerre sont avant tout

des onomatopées reproduisant le bruit de l'orage. On doit à Taranis divers noms

de lieux, comme Tarentaise ou Ternay.

Toutatis ou Teutatès

était le grand dieu de l'Autre Monde, le père du peuple.

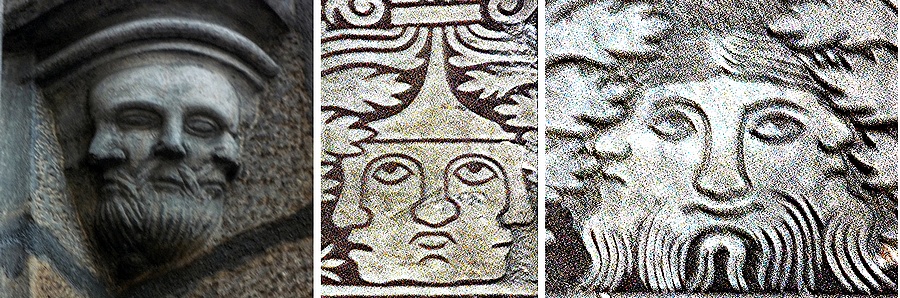

Tous les dieux des

Celtes étaient triples, ils avaient généralement trois visages, trois

attributions, etc. Ils étaient représentés avec un visage triple, vu à la fois

de face et sous chacun des profils, ce que l'on nomme un tricéphale. Les

chrétiens s'en inspirèrent pour représenter symboliquement la Trinité. Mais en

1628 le pape Urbain VIII, jugeant que ces tricéphales faisaient trop penser à

leur homologues celtes, interdit leur représentation et ordonna leur

destruction. Quelques uns en réchappèrent, et nous avons la chance d'en

posséder trois dans notre région. Il y a le tricéphale sculpté placé à l'entrée

de la Grand-Église à Saint-Étienne. Et il y a les deux tricéphales peints dans

le chœur de la cathédrale de Vienne. Les trois sont directement inspirés des tricéphales

celtiques, et plus particulièrement ceux de Vienne.

Les trois tricéphale préservés dans notre région

à gauche Saint-Étienne, au centre et à droite Vienne

Les

Celtes n'avaient pas vraiment d'unité religieuse dans les rites funéraires, qui

variaient du tout au tout selon les régions, les tribus et leur culture. La

seule constante était qu'ils croyaient en l'immortalité de l'âme. Néanmoins ces

rites se rattachaient tous plus ou moins au culte des arbres. Certains peuples

se livraient à des inhumations, d'autres pas. En fait l’enveloppe humaine

n’avait aucune importance, et après le décès souvent le corps était abandonné

pour que les vautours, oiseaux sacrés, pussent s’en repaître. Aussi aucun culte

n’était-il rattaché au souvenir du défunt, seule comptait la destinée future de

son âme.

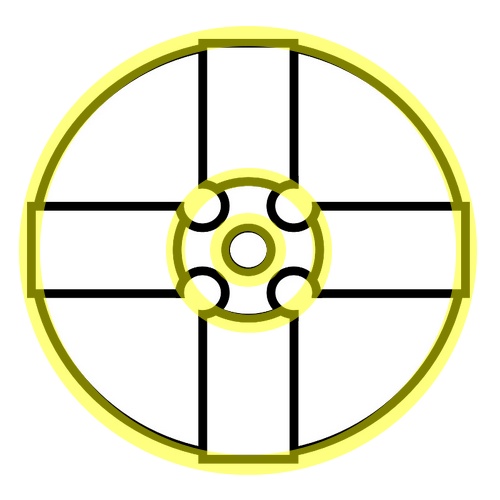

La

croix celtique, antérieure au christianisme, symbolisait ces croyances en la

migration des âmes. Les historiens ne sont pas certains que les Celtes aient

admis le principe de la réincarnation, néanmoins l'interprétation de la croix

celtique le laisse imaginer.

Elle

est composée de quatre branches égales, et s’insère à l’intérieur de trois

cercles concentriques dont chacun a un diamètre triple du précédent. Le plus

grand, d’un diamètre de 81 (quelle que soit l’unité de mesure), est le cercle

de Keugant ou du chaos. En dehors de lui rien n’existe que la divinité. C’est

du Keugant que sortent les âmes. Elles passent alors dans le cercle

intermédiaire, cercle d’Abred ou des migrations, d’un diamètre de 27. C’est la

vie terrestre, où chacun joue sa destinée, au cours d’épreuves où s’affrontent

le Bien et le Mal. Selon ses choix, après la mort l’âme retourne au cercle de

Keugant, d’où elle pourra revenir à l’Abred pour une vie nouvelle. Après

diverses tribulations, l’âme peut accéder enfin au cercle intérieur, d’un

diamètre de 9, le cercle de Gwenwed ou de la plénitude (Gwenwed = « monde

blanc », en langue celtique). C’est le cercle où l’âme côtoie le divin,

après avoir définitivement triomphé des tentations de la vie terrestre. La

croix celtique évolua avec la conversion des peuples celtes au christianisme,

et tout en conservant les cercles concentriques enserrant son centre, ses

branches s'allongèrent et elle finit par ressembler à la croix latine.

Schéma de la croix celtique et de ses trois cercles concentriques

L'arrivée des

premiers chrétiens en Gaule se fit par voie maritime, et c'est à Marseille ou à

Narbonne qu'ils débarquèrent. Ils se répandirent ensuite sur l'ensemble du

pays. Parallèlement, d'autres chrétiens se dirigèrent vers l'Irlande ou la

Grande Bretagne. Les Celtes les accueillirent favorablement. Dans les principes

de la religion chrétienne qui leur furent exposés par ces missionnaires, les

Gaulois reconnurent leurs propres croyances, voyant par exemple dans la Sainte

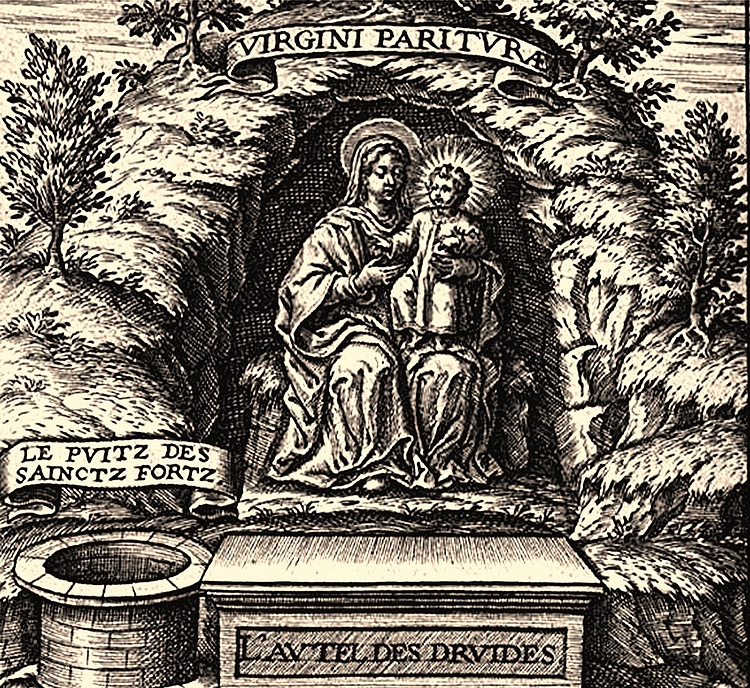

Trinité le reflet de l'aspect triple de leurs dieux. De même, les Celtes qui en

divers lieux vouaient un culte à la vierge sur le point d'enfanter, la virgini

parituræ décrite par Jules César, acceptèrent et adoptèrent l'histoire de

Jésus né de la Vierge Marie.

La « virgini parituræ » des Celtes

(gravure ancienne extraite du livre « Parthénie »

de Sébastien Rouillard, 1609)

C'est ainsi que la

civilisation celtique toute entière, librement consentante, se fondit dans le

monde chrétien en lui apportant sa culture. Aussi la civilisation celtique

n'a-t-elle pas vraiment disparu. Elle est toujours là, différente, vibrant en

chacun de nous.