|

|

OCTOBRE

2023 |

|

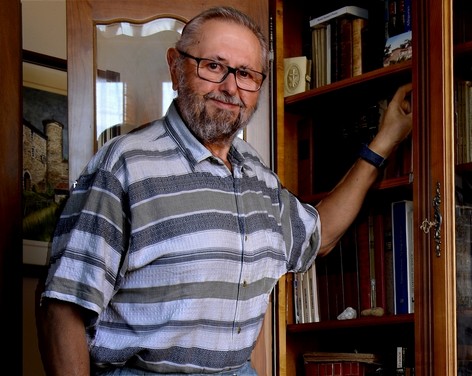

Par

Notre Ami

Patrick

BERLIER

|

BALADE

MÉGALITHIQUE AUTOUR D'ÉCHALAS

Cela fait maintenant

quelques années que chaque été nous convions nos amis à une balade découverte.

Pour cette année 2023, c'est le secteur d'Échalas qui a été choisi, et la date

le mardi 8 août. C'est par une belle journée que nous nous sommes retrouvés,

une grosse vingtaine de personnes, devant l'église du village. Cette

sympathique bourgade était autrefois connue pour sa spécialité, les rigottes

d'Échalas, petits fromages cylindriques de vaches, dont la particularité était

leur couleur jaune-orangée. Or à l'époque, dans les années 50 probablement,

l'église avait été peinte, extérieurement, dans la même couleur, pour rappeler

la spécialité locale. Ainsi le village d'Échalas est-il repérable de fort loin

grâce à la couleur de son église.

L'église d'Échalas, aux couleurs des célèbres rigottes

Échalas se trouve

dans la partie du Parc Naturel Régional du Pilat située dans le département du

Rhône. Son nom viendrait soit des échalas, les pieux servant de tuteurs aux

pieds de vigne, en raison du passé viticole de la région, soit du mot échelle,

car Échalas se situe sur un degré intermédiaire entre la vallée du Gier et les

sommets du Pilat. On parle d'ailleurs, en termes de géographie, du

« gradin de Longes » à propos de cette région.

Patrick

Après ces

préliminaires, exposés rapidement et pour l'anecdote aux participants de la

balade, nous voilà partis en direction de l'est. La Croix de Marsicot passée,

la route oblique vers le sud. Nous abandonnons le bitume pour prendre un chemin

à droite, vers l'ouest donc. Après avoir longé la centrale électrique, où

aboutissent de multiples lignes à haute tension, nous voici en vue de la Madone

d'Échalas, humble statue de la Vierge juchée sur un pilier de pierres, datant

de 1899. La pause est la bienvenue, mais nous ne tardons pas à reprendre notre

périple.

Pause aux pieds de Notre-Dame d'Échalas

Nous nous sommes

fixés trois objectifs, trois sites mégalithiques signalés en 1986 par Marcel

Boyer dans sa brochure Échalas - Notes sur quelques pierres gravées. Le

premier objectif est la Pierre du Mézerin. C'est le nom du ruisseau qui coule

au fond de la combe sauvage séparant les communes d'Échalas et Trèves. Il nous

faut d'abord passer à travers champ pour atteindre le pylône servant de repère.

Nos guides savent qu'ensuite nous devrons descendre plein sud à travers la

lande du coteau, sur quelques dizaines de mètres. Plus simple à dire qu'à

faire, parce que la végétation est dense, et que quelques ronces ont poussé au

milieu des bruyères, mais nous parvenons à atteindre la fameuse pierre. C'est

un bloc oblong de micaschiste, d'un peu moins de de 2 m de long, posé sur un

affleurement de rocher et calé avec des pierres sèches. C'est vrai qu'elle

ressemble étrangement à la célèbre Pierre qui Chante des Roches de Marlin. Mais

c'est loin d'être sa sœur jumelle, car elle est plus petite, et ne présente pas

les mêmes bassins. On y voit seulement quelques petites cupules et des croix

gravées, ce qui fait dire qu'il s'agirait plutôt d'une borne, une limite de

propriétés. Néanmoins son aspect mégalithique n'est pas à dédaigner. Éric

explique en quoi elle est liée à l'église d'Échalas, qui a sans doute remplacé

un site païen.

La Pierre du Mézerin

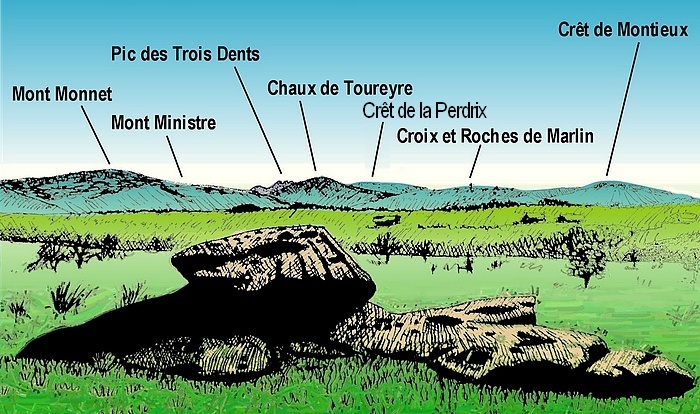

Nous remontons vers

le pylône. Lionel nous invite à une lecture de paysage. Il est vrai que la vue

est dégagée. Face à nous, de l'autre côté de la vallée du Mézerin, s'étalent

les maisons des hameaux de la Basse-Dhuire et de la Haute-Dhuire. Juste au-dessus,

on aperçoit les véhicules roulant sur la D 502, la route qui va de la vallée du

Gier à la vallée du Rhône, en passant par Trèves, le Fautre, le col du Pilon et

Condrieu. C'est à peu de choses près un tronçon de la voie antique qui allait

de Feurs à Vienne, autrement dit de la vallée de la Loire à celle du Rhône.

Elle fut utilisée pour le transport de l'étain, extrait des mines britanniques

et acheminé à travers toute la France jusqu'à la Méditerranée.

Pause lecture de paysage sur le coteau du Mézerin

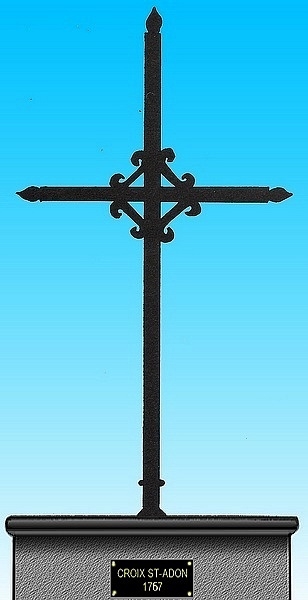

Lionel évoque la

présence au bord de cette route de la Croix de Saint-Adon, entre Trèves et le

Pilon. Nous n'irons pas la voir mais nous en avons un dessin. C'est une humble

croix de fer forgé, plantée dans un socle maçonné, portant la date 1767. Saint

Adon fut évêque de Vienne au IXe siècle. C'est par ses écrits que

l'on apprend que Ponce Pilate fut exilé en Gaule près de Vienne. Il était sans

doute normal de lui rendre hommage par cette croix sur la route de Vienne.

La croix de Saint-Adon (d'après un dessin de Patrick Berlier)

Midi, il est temps de

trouver un lieu accueillant pour le pique-nique. C'est à l'ombre d'un bouquet

d'arbres que nous prenons cette pause. Guy et Pierre-Bernard y vont de leur

chanson, racontant les hilarantes aventures de l'homme de Cro-Magnon. Les meilleures

choses ayant une fin, il nous faut bien nous remettre en route pour atteindre

le deuxième site mégalithique inscrit au programme de la journée. Il n'est qu'à

deux pas, juste le champ à traverser. Alors voici enfin la Pierre du Gonty, du

nom du hameau le plus proche, dite aussi Pierre Blanche ou Pierre Guittard.

Autant de noms pouvant désigner un officiant au temps des druides. Nul doute

que cette pierre dut être un lieu de culte.

La Pierre du Gonty, Pierre Blanche ou Pierre Guittard

À la fin des années

70, les premiers chercheurs qui s'intéressèrent à cette pierre la trouvèrent

facilement, car elle était au milieu d'un pré, bien dégagée et visible de très

loin. Elle offrait d'ailleurs un vaste panorama sur le Pilat d'un côté, et sur

les Monts du Lyonnais de l'autre. En outre, elle était représentée sur la carte

IGN par une sorte de petite étoile, ce qui était le symbole signalant un rocher

isolé. Aujourd'hui ce n'est plus le cas...

La pierre et son environnement en 1979 (dessin de Patrick

Berlier)

La pierre étant

entourée d'une zone dense de genêts et broussailles, on ne la voit plus de

loin, mais heureusement Lionel est venu en repérage quelques jours plus

tôt.C'est un nouveau rocher de micaschiste, d'environ 6 m de long, qui

visiblement a été taillé, pour dégager un bloc central plus ou moins

circulaire. Le reste du rocher se répartit en trois langues de pierre peu

épaisses, comme si c'était un corps humain, avec les deux jambes d'un côté, le

ventre rebondi au centre, et le reste du corps de l'autre côté. Pour Éric,

c'est une déesse-mère couchée sur le dos. Ce qui frappe au premier abord, ce

sont les cupules et bassins creusés dans les différentes parties de la

pierre. Le plus gros bassin, de 38 cm de

diamètre, se situe sur ce qui pourrait être la cuisse gauche de la déesse.

Le plus gros bassin

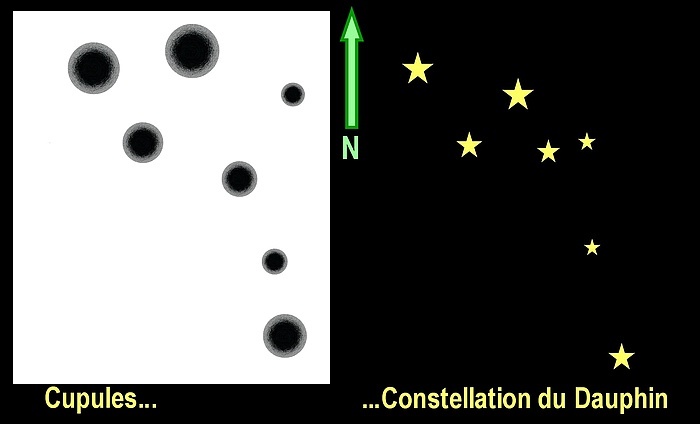

Sur sa cuisse droite,

il y a lun joli groupe de 7 cupules, ressemblant trop à une constellation pour

que l'on n'envisage pas l'éventualité d'une carte céleste. Plusieurs

constellations sont formées de 7 étoiles, et celle qui ressemble le plus à ce

groupe de 7 cupules est la constellation du Dauphin.

Une carte céleste ?

Nous constatons très

vite que toutes les parties de la pierre sont couvertes de cupules, nous

renonçons à les compter mais il y en a bien au moins 80. Certaines cupules sont

carrées, ou rectangulaires, mais celles-là ne remontent sans doute pas à cette

époque que Jean Combe nommait les Temps perdus, l'époque des mégalithes. Ces

trous-là auraient été creusées par les topographes romains pour servir à caler

leurs instruments de mesure, ancêtres du théodolite.

Le rocher central

À travers champ nous

rejoignons la route, que nous traversons pour prendre en face un chemin

champêtre. Nous nous dirigeons vers le Crêt Guillon, un nom connu par tradition

orale mais qui n'apparaît pas sur les cartes. C'est une colline peu élevée, au

nord-ouest d'Échalas, dont le sommet à la cote 307 m marque la limite entre

Échalas et Saint-Romain-en-Gier. C'est au point culminant que nous attend le

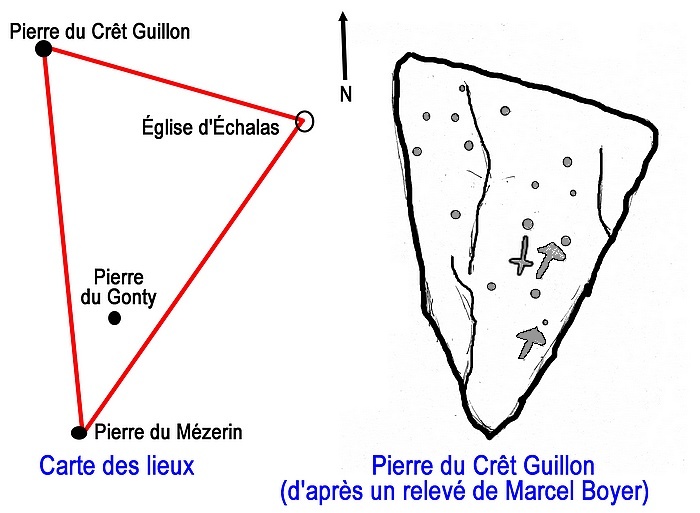

troisième mégalithe, une petite pierre à cupules, constituée d'un affleurement

de micaschiste, de forme triangulaire, d'un peu moins de 2 m de long. Nous

aurions pu y passer à côté sans même la remarquer, mais nos guides qui en

connaissaient l'emplacement avec précision nous y emmènent sans hésitation.

Cette pierre est creusée d'une quinzaine de cupules, certaines groupées par

deux, comme des yeux. On y voit également une croix, et deux gravures en forme

de flèche.

La pierre du Crêt Guillon

Éric explique que la

même distance, exactement 2152 m, sépare la pierre du Mézerin de la pierre du

Crêt Guillon, et ladite pierre du Mézerin du chœur de l'église d'Échalas. Nous

restons songeurs à l'énoncé de ces découvertes. Comment les hommes des Temps

perdus ont-ils fait pour mesurer ces distances ? Autre curiosité, si l'on

trace ces deux axes sur une carte, et si l'on joint par un troisième trait la

pierre du Crêt Guillon à l'église d'Échalas, on obtient un triangle, lequel

ressemble bien singulièrement à celui formé par la pierre du Crêt Guillon.

Hasard, bien sûr, rien ne ressemble plus à un triangle qu'un autre triangle,

surtout tourné dans le même sens, alors c'est seulement une coïncidence. À

moins que...

Mystères des Temps perdus

C'est en méditant sur

ces mystères que nous revenons à Échalas. Pour finir la journée, Lionel nous

invite chez lui, dans sa maison du Fay à Trèves, pour boire le verre de

l'amitié. C'est l'occasion de revoir, ou de découvrir pour ceux qui ne le

connaissaient pas, le portail avec l'arc outrepassé, et la fameuse clé de voûte

datée de 1757. Nous garderons tous le souvenir d'une journée exceptionnelle...

| |