HUGUES DE

PAGAN, FONDATEUR DE L'ORDRE DU TEMPLE

QUI

ÉTAIT-IL VRAIMENT ?

Après

que les chrétiens eurent reconquis la Terre

Sainte à la fin du XIe siècle lors des

premières croisades, les

pèlerins commencèrent à y affluer depuis toute

l'Europe. Cependant, si les

croisés tenaient les villes, les routes qui y conduisaient

restaient

dangereuses. Aussi pour assurer leur sécurité, vers 1118

quelques chevaliers se

réunirent pour former la Milice des Pauvres Chevaliers du

Christ. Installée à

l'emplacement du Temple de Salomon, cette confrérie devint

l'Ordre du Temple,

et ses membres furent rapidement surnommés les Templiers.

Tous les

historiens s'accordent sur l'identité du

fondateur et premier grand-maître de l'ordre du Temple. Dans les

actes du

concile de Troyes, qui en 1129 officialisa son existence, ce fondateur

était

désigné sous le nom de « Frère

Hugues » ou « Maître

Hugues ». C'est un peu plus tard que son nom patronymique

fut révélé.

C'était un certain Hugo de Paganis, un nom latin qui s'est

trouvé transposé en

français sous diverses orthographes : Payns, Payens, Payen,

Pagan, etc. À

l'époque, on écrivait les noms comme on les entendait,

aussi plus de cinquante

versions différentes de celui-ci ont-elles été

recensées.

Hugues

de Payns

(Musée

national des châteaux de Versailles et de Trianon)

Si

l'identité du fondateur de l'ordre du Temple

ne fait aucun doute, en revanche ses origines géographiques

restent imprécises.

Était-il Champenois comme on le prétend

généralement, ou Ardéchois, ou encore

Provençal ? J'ai consacré à cette

interrogation un chapitre du tome II de

mon livre La Société Angélique (réédité

en 2015 en un seul volume, Arqa

éditions). Plus récemment, est paru le livre de Pierre

Gaugier : Hugues

Pagan, fondateur provençal de l'ordre du Temple (éditions

Odes, 2021). Tout

serait-il dit sur le sujet ? Pas forcément, car s'il

apporte certaines

réponses, le livre de Pierre Gaugier soulève aussi

plusieurs questions, et

l'opportunité de faire le point une nouvelle fois se justifie

pleinement.

DES ORIGINES

INCERTAINES

Les

historiens du Temple voient en Hugues de

Payns un chevalier champenois, originaire de Payns, une bourgade proche

de

Troyes. En vérité, cette localisation repose sur des

éléments bien fragiles

comme il sera expliqué plus loin. D'autres historiens, souvent

à vocation plus

régionaliste, préférant l'orthographe Hugues de

Pagan, n'hésitent pas à le voir

originaire du Vivarais, autrement dit le département de

l'Ardèche. Si cette

localisation géographique s'avérait exacte, notre homme

serait ainsi né à deux

pas du Pilat. Enfin une autre version le voit originaire de la

région des

gorges du Verdon en Provence.

Pour corser

la difficulté, on trouve le nom Pagan

écrit tantôt avec une particule (Hugues de Pagan) et

tantôt sans (Hugues

Pagan). La particule paraît avoir été

rajoutée pour donner un air plus noble à

cette famille. Pagan semble donc être un surnom

(« paysan,

villageois », ou encore

« païen ») plutôt que l'indication

d'un

lieu d'origine.

En raison de

ces imprécisions, beaucoup de

familles du nom de Payns, Payens, Payan ou Pagan, ont vu dans le

fondateur des

Templiers leur ancêtre le plus illustre. On peut citer par

exemple la branche

des Pagan d'Avignon. Ainsi dans le livre Divers ouvrages de M. le

comte de

Pagan, trouvés dans ses écrits après sa mort

(1669) apparaît ce passage à

propos d'Hugues de Pagan :

« Encore

que

ce héros ait pris sa naissance dans l’Italie ; étant

d’origine Française,

& sorti de la maison de Bretagne : Nous ferons revivre sa

gloire en ce

lieu, & les éloges de ses Vertus se verront parmi celles de

nos fameux

Capitaines. » (Transcription

en français

moderne)

Comme il

était très à la mode à l'époque de

se

doter d'un aïeul célèbre, et de

préférence d'origine italienne, le comte de

Pagan aurait cédé à cet engouement en

s'improvisant généalogiste et en faisant

du fondateur des Templiers l'un de ses ascendants, voyant ses

ancêtres italiens

franchir les Alpes, autour de l'an mille, pour s'installer en Avignon

après

être passés par la Bretagne. C'est au cours d'un combat

épique contre les

Sarrasins qu'ils auraient gagné leur surnom Pagan variante de

païen, pour

signifier qu'ils avaient écrasé ces païens lors de

la bataille.

Page

du livre du comte de Pagan évoquant son prétendu

ancêtre

La plus

ancienne mention du nom d'Hugo de Paganis,

sans indication de son origine, se trouve dans l'Histoire des

croisades

de Guillaume de Tyr, cardinal et chroniqueur, qui vécut au XIIe

siècle. Voici ce qu'il écrivait dans le livre XII,

chapitre VII de son ouvrage,

rédigé en latin :

« Eodem

anno, quidam nobiles

viri de equestri ordine, Deo devoti, religiosi et timentes Deum, in

manu domini

patriarchae, Christi servitio se mancipantes, more canonicorum

Regularium, in

castitate, et obedientia, et sine proprio velle perpetuo vivere

professi sunt.

Inter quos primi et praecipui fuerunt, viri venerabiles, Hugo de

Paganis et

Gaufredus de

Sancto Aldemaro. »

Soit en français :

« Dans

le cours de la même année, quelques nobles chevaliers,

hommes dévoués à Dieu et

animés de sentiments religieux, se consacrèrent au

service du Christ, et firent

profession entre les mains du patriarche de vivre à jamais,

ainsi que les

chanoines réguliers, dans la chasteté,

l'obéissance et la pauvreté. Les

premiers et les plus distingués d'entre eux furent deux hommes

vénérables, Hugues

de Payns et Geoffroi de Saint-Aldemar. »

Cette traduction

est celle qui fut publiée en 1824 par M. Guizot.

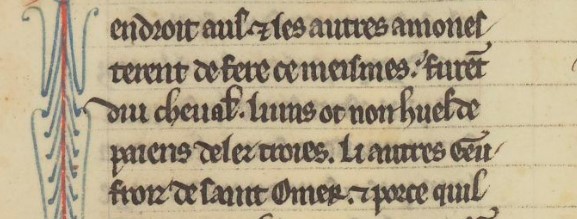

Mais bien longtemps avant, vers 1170, Héraclius ou

Éraclès d'Auvergne,

patriarche de Jérusalem, avait proposé une

première traduction de ce livre, en

français de l'époque. Concernant les noms des deux

premiers Templiers, voici ce

qu'il écrivait :

« Luns

ot non Hues de Paiens delez troies, li autres

Geufroiz de Saint Omer. »

Soit en

français moderne :

« L'un

avait nom Hugues de Payns à côté de Troyes, l'autre

Geoffroy de Saint-Omer. »

Passage de la

traduction d'Héraclius

d'Auvergne

situant l'origine d'Hugues de Payns près de Troyes

Héraclius

d'Auvergne transforme Saint-Aldemar en Saint-Omer, ce

qui correspond à la dérive courante d'Aldemar en Audemar

puis Omer. C'est ainsi

qu'a évolué le toponyme Saint-Omer, nom d'une

localité dans le Pas-de-Calais.

Mais ce qui est plus gênant, c'est qu'Héraclius se permet

d'ajouter au texte de

Guillaume de Tyr la mention « à côté de

Troyes », donnant par là à

Hugues de Payns une origine géographique proche de Troyes en

Champagne, ce qui

correspond bien à la ville de Payns. Il est ainsi le premier

à prétendre pour

le fondateur de l'ordre du Temple une origine champenoise.

Héraclius

possédait-il des informations que n'avait pas Guillaume de

Tyr ? Il ne

faut pas perdre de vue que les deux hommes étaient des ennemis

irréductibles,

et qu'ils n'hésitaient pas à se déstabiliser l'un

l'autre quand l'occasion se

présentait. C'était peut-être bien à cet

objectif que répondait l'ajout

d'Héraclius. Néanmoins, forts de cette affirmation, les

Champenois ont proclamé

Hugues de Payns enfant de leur pays.

Guillaume de Tyr

eut un continuateur dans la personne de Jacques

de Vitry (1160-1240), évêque d'Acre et historien. Dans son

ouvrage Historia

orientalis seu Hierosolymitana il cite les deux fondateurs de

l'ordre du

Temple : « Hugues de Pains et Geoffroi de

Saint-Aldemar ». Mais

il ne reprend pas l'ajout d'Héraclius sur l'origine champenoise

du premier. En

fait, parmi tous les chroniqueurs de cette époque,

Héraclius est le seul à

donner cette indication.

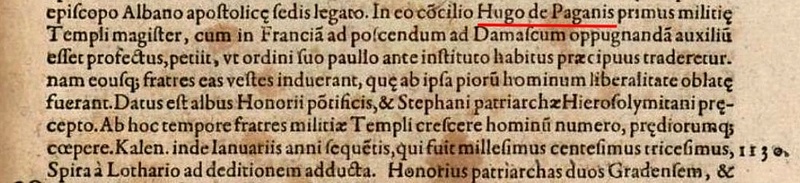

Quatre

siècles plus tard, c'est l'humaniste italien Carlo Sigonio,

dit Sigonius, qui évoqua à nouveau Hugues de Pagan dans

son livre Historiarum

de regno Italiæ, publié en 1591. C'est un ouvrage

rédigé en latin, et voici

l'extrait :

Passage du livre

de Sigonius évoquant

Hugues de Pagan

Ce texte

évoquait dans un paragraphe précédent le concile

de

Troyes. Le passage où il est question d'Hugues de Pagan peut se

traduire

ainsi :

« Dans

ce concile Hugues de Pagan premier maître de la

milice du Temple, puisqu'il partit en France pour obtenir de l'aide, en

vue du

siège de Damas, a demandé qu'elle

puisse être remise

à son ordre peu avant son institution principale. Car

au point que les frères avaient mis ces vêtements, qui

avaient été offerts par la libéralité

même des hommes pieux. Accordé par le

pape Honorius, et sur la recommandation

d’Étienne

le patriarche de Jérusalem. À partir de ce moment, les

frères de la milice du

Temple ont augmenté en nombre, et

les domaines ont

commencé à apparaître. Aux

calendes de Janvier de

l'année suivante, c'était en mille cent

trente. »

Notons que

Sigonius situe les événements en 1130. Il ne reprend

nullement l'affirmation d'Héraclius concernant l'origine

champenoise d'Hugues

de Pagan. Quelques décennies plus tard, d'autres auteurs vont

commencer à

évoquer un lieu de naissance bien différent.

UNE ORIGINE

ARDÉCHOISE ?

Avant d'en

venir à ces écrits des siècles passés,

commençons par l'époque moderne. Le premier auteur

contemporain à soutenir une

origine ardéchoise fut Gérard de Sède dans son

livre Les Templiers sont

parmi nous (Julliard, 1962). L'auteur, qui n'était pas

historien mais

journaliste, avait su trouver un style vif et agréable à

lire. Même si

aujourd'hui on reproche à Gérard de Sède d'avoir

fait de la pseudo-histoire,

son ouvrage connut à l'époque un succès certain,

et fut réédité en livre de

poche dans la collection L'aventure mystérieuse

(éditions J'ai Lu,

1969). Voici en quels termes l'auteur affirme l'origine

ardéchoise d'Hugues de

Payen :

« L'obscurité

qui a longtemps

entouré aux yeux des historiens la personnalité d'Hugues

de Payen, fondateur du

Temple, ne s'est pas entièrement dissipée à la

découverte de son acte de

naissance. »

Et cette

phrase sibylline est éclairée par une

note de bas de page :

« Contrairement

à la thèse de

plusieurs historiens qui l'ont cru originaire de Payns en Champagne,

Hugues de

Payen (ou Pagan) naquit le 9 février 1070 au château de

Mahun, commune de

Saint-Symphorien-de-Mahun, Ardèche. L'acte a été

retrouvé en 1897 (cf. Esquieu,

« Les Templiers de Cahors », in Bulletin de

la Société littéraire,

scientifique et artistique du Lot, 1898.) Son père

était surnommé « le

Maure de la Gardille » et était originaire de

Langogne, aux sources de

l'Allier (Al-liès). »

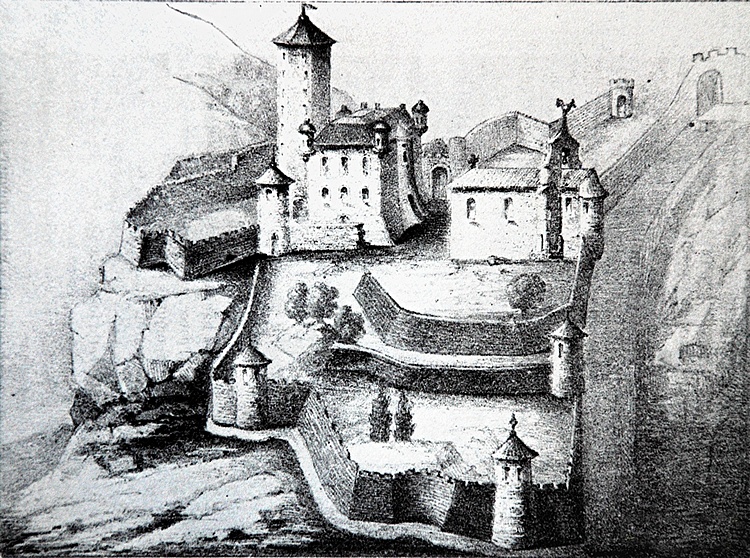

Ruines

du château de Mahun

Gérard

de Sède n'en disait pas plus. Il se

fondait uniquement sur ce bulletin d'une société savante,

cité en référence. Il

ignorait, apparemment, le travail de deux historiens régionaux.

Le premier est

l’abbé Jean-François Filhol, auteur d’une histoire

d’Annonay publiée en 1882,

ouvrage monumental en quatre volumes, dans lequel il défendait

la théorie d'une

origine ardéchoise du fondateur de l'ordre du Temple. Le second

est un

historien du Vivarais, Charles-Albin Mazon, qui mena une enquête

très serrée

après l'annonce en 1897 de la découverte de l'acte de

naissance d'Hugues de

Pagan. Il établit que cette nouvelle avait été

envoyée depuis Annonay au

journal Le petit Marseillais, et qu'elle s’était ensuite

répandue dans

toute la France. Mais jamais le père Jésuite, qui aurait

découvert le fameux

acte dans les archives du monastère de Veyrines, voisin de

Saint-Symphorien-de-Mahun, n’a été retrouvé, pas

plus que l'acte en question.

Charles-Albin

Mazon interrogea à ce sujet les

Jésuites d’Ay et de La Louvesc, ceux-ci lui avouèrent

« tout ignorer de

cette merveilleuse découverte ». Évidemment,

on sait ce que valent les

réponses toujours ambiguës des Jésuites, qui

possèdent une solide réputation à

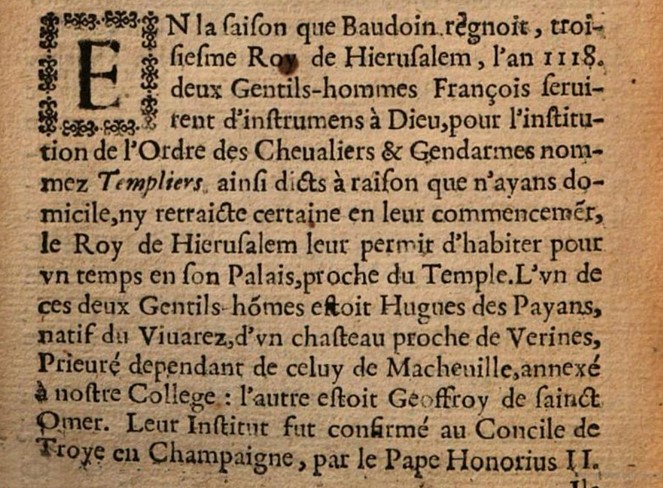

ce sujet. L’un des leurs, Odo de Gissey, n’écrivait-il pas, dans

ses Discours

historiques de Notre-Dame du Puy (1644), à propos des deux

premiers

chevaliers à l’origine du Temple :

« L’un

de ces deux Gentilshommes était Hugues des

Payans, natif du Vivarais, d’un château proche de Vérines,

Prieuré dépendant de

celui de Macheville, annexé à notre

Collège » (Transcription

en français moderne)

Passage

du livre d'Odo de Gissey évoquant Hugues des Payans

LE MANUSCRIT

DE CARPENTRAS

Il faudra

attendre 1972 et la publication du

livre de Laurent Dailliez Les Templiers ces inconnus (Librairie

académique Perrin) pour en apprendre un peu plus. Aux sources de

la théorie

d'une origine du Vivarais, se trouve ce manuscrit conservé par

la célèbre

Bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentras. Voici en

quels termes en parle

Laurent Dailliez :

« La

bibliothèque municipale de

Carpentras conserve un manuscrit rapportant un don du 29 janvier 1130,

de

Laugier, évêque d'Avignon. À cette occasion, Hugues

de Payens est signalé comme

originaire de Viviers, dans l'Ardèche. On ne voit pas la raison

de cette

mention. »

Il est bien

regrettable que l'auteur ne donne pas

la référence de ce manuscrit, ni sa source

bibliographique. La façon dont est

présentée cette information laisse à penser que ce

document est bien l'acte de

donation lui-même rédigé par l'évêque

Laugier, et il est vrai qu'un personnage

ainsi nommé fut bien évêque d'Avignon de 1124 (ou

1126) à 1142. Laurent

Dailliez, qui tient à l'origine champenoise d'Hugues de Payens,

croit devoir

ajouter « on ne voit pas la raison de cette

mention », pour

manifester son scepticisme quant à une éventuelle origine

ardéchoise. L'auteur

explique qu'à l'automne 1127 Hugues de Payens revint en France

pour recruter et

obtenir des subsides afin de financer son ordre. Il reçut en

effet de

nombreuses donations. Deux ans plus tard en 1129 le concile de Troyes

officialisera l'ordre du Temple et lui donnera sa règle. Dans le

courant de

l'année 1130 Hugues de Payens retournera en Terre Sainte,

où il mourra en 1136.

Presque

cinquante ans après Laurent Dailliez,

Pierre Gaugier écrit dans son livre :

« En

Provence, c'est Hugues

Pagan qui reçut une donation de l'évêque Laugier, Liaugeris,

de l'église

de Saint-Jean-le-Baptiste, sous la plus ancienne mention connue d'Hugo

de

Paganis. Cette charte du 29 janvier 1130, provenait des archives de la

maison

du Temple d'Avignon.

La

charte mentionne :

Hugoni

de Paganis

Vivariensis, primo militiæ Templi magistro.

Traduit

par :

''Hugues

de Pagan du Vivarais,

premier Maître militaire du Temple.'' »

Et en note de

bas de page :

« Charte

conservée à la

Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras – manuscrit du prieur

chartreux Don

Polycarpe de la Rivière (1586-1639) – Folio : Annales

christianissimae

Ecclesiae et coronae Francorum (MS 515). »

Nous

pardonnerons à Pierre Gaugier les quelques

petites erreurs qui se sont glissées dans son texte, à

commencer par la

traduction proposée. Militiæ ne signifie pas

« militaire », ce

n'est pas un adjectif mais un nom, que l'on peut traduire par

« armée,

milice ». Militiæ Templi veut donc

dire « milice du

Temple ». C'est d'ailleurs une expression fréquemment

employée par

différents auteurs, au cours des siècles, comme Sigonius

ou Laurent Dailliez.

Nous saurons

gré en revanche à Pierre Gaugier de

révéler le nom de l'auteur du manuscrit, un personnage

qui est loin d'être un

inconnu pour nous, puisqu'il s'agit du Chartreux Dom Polycarpe de la

Rivière.

Sa biographie constitue la première partie du tome I de mon

livre La Société

Angélique et je lui ai consacré un dossier sur

Regards du Pilat, auquel se

réfère Wikipédia pour sa page consacrée

à ce Chartreux célèbre.

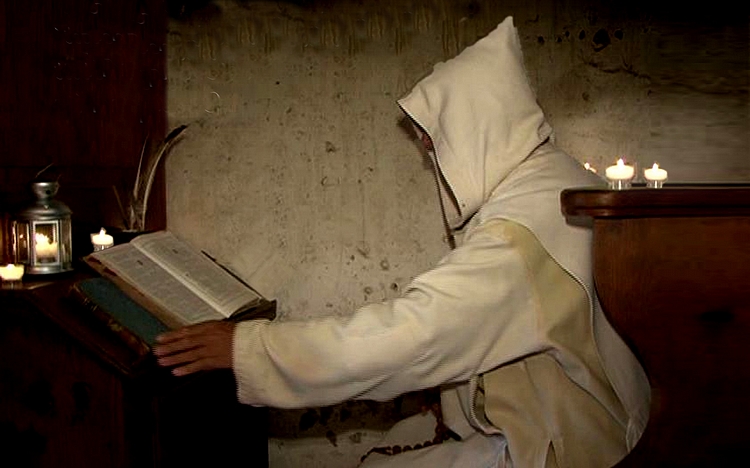

Dom

Polycarpe de la Rivière

(Photo extraite du film « Le Druide du Pilat »)

C'est en 1631

qu'il fut nommé prieur de la

chartreuse de Bonpas, près d'Avignon, où il resta

jusqu'en 1638. Dom Polycarpe

avait déjà publié plusieurs livres de

dévotion, mais arrivé en Provence il

entreprit de faire œuvre d'historien. Ses Annales auraient

dû raconter,

en langue latine et en 17 volumes, toute l'histoire des

évêchés, églises et

monastères de France, projet ambitieux pour lequel il avait

amassé, au fil des

années, des quantités de notes. Pris par ses charges de

prieur de Bonpas et de

visiteur de la Provence, et commençant à souffrir de

rhumatismes, il n'eut pas

le temps de venir à bout de son œuvre, qui resta

inachevée. La rédaction de

quelques volumes seulement était terminée, n'attendant

plus que leur

impression, deux d'entre eux étant consacrés au

diocèse d'Avignon.

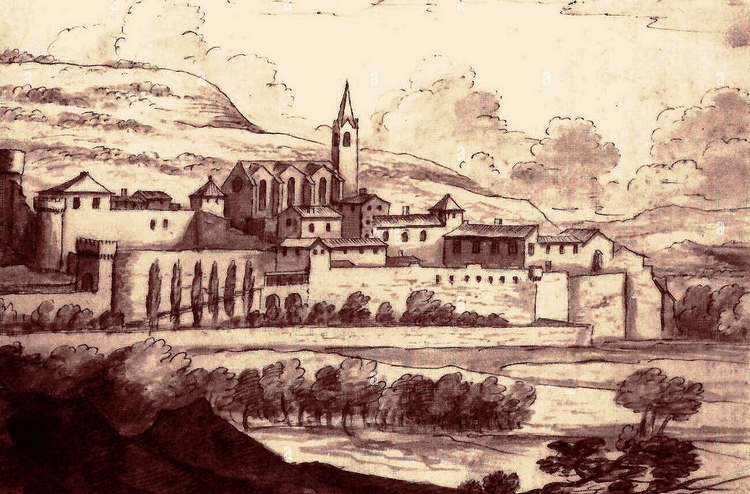

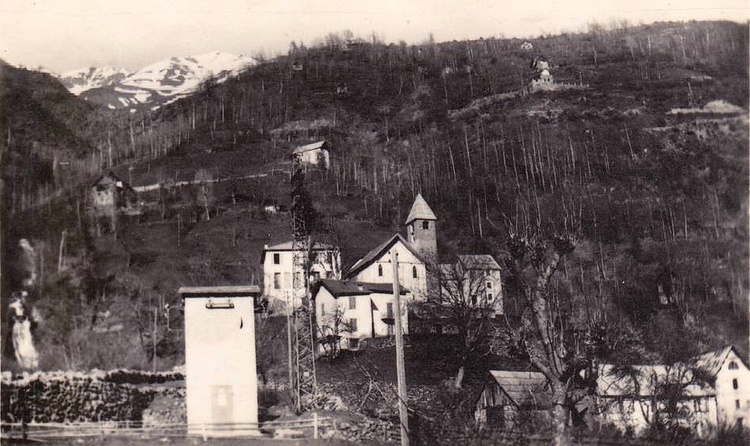

La

chartreuse de Bonpas au temps des Chartreux

(gravure ancienne)

En 1638, ses

douleurs ayant empiré, Dom Polycarpe

obtint d'être relevé de ses fonctions, et c'est en simple

religieux qu'il prit

la route de l'Auvergne pour aller suivre une cure au Mont-Dore. Il ne

laissa

pas ses manuscrits à Bonpas, mais avant son départ il les

confia à son ami

maître Raybaud, avocat à Arles. On sait que Dom Polycarpe

n'arriva jamais à

destination, et sa disparition reste inexpliquée. Au cours des

décennies qui

suivirent, ses manuscrits changèrent de mains, et finirent par

être légués à la

bibliothèque Inguimbertine, qui les conserve toujours.

Cependant le

texte de Pierre Gaugier est ambigu.

Il affirme que la charte de Laugier est conservée à la

bibliothèque

Inguimbertine, tout en signalant que l'auteur du manuscrit est Dom

Polycarpe de

la Rivière. J'ai voulu en avoir le cœur net. On trouve

facilement sur Internet

la version numérisée du Catalogue descriptif et

raisonné des manuscrits de

la bibliothèque de Carpentras, par C.-G.-A. Lambert (1862).

Or si cet

ouvrage recense bien le manuscrit de Dom Polycarpe, on n'y trouve

aucune

mention d'une « charte Laugier ».

Pour tirer

l'affaire au clair, j'ai envoyé un

mail à la bibliothèque Inguimbertine, dont un responsable

m'a répondu

rapidement, en me signalant qu'aucune « charte

Laugier » n'était

conservée par la bibliothèque, la donation de

l'évêque d'Avignon à l'ordre du

Temple étant seulement mentionnée par le manuscrit de Dom

Polycarpe de la

Rivière.

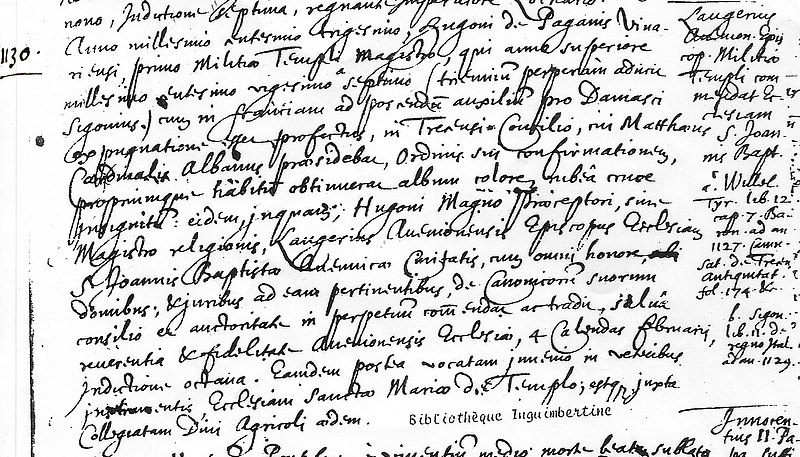

Passage

du manuscrit de Dom Polycarpe de la Rivière

évoquant Hugues de Pagan (Bibliothèque de Carpentras, Ms

515, page 679)

Cette

précision capitale étant apportée, il est

temps de nous pencher attentivement sur ledit manuscrit,

rédigé en latin. C'est

à la page 679 que nous trouvons le paragraphe en question. Dans la marge de gauche Dom Polycarpe a

noté le repère

chronologique : 1130. Dans la marge de droite, il a

rédigé un court résumé

du paragraphe, en quelques mots, le plus souvent

abrégés :

« Laugerius

Avenion.

Episcop. Militiæ Templi commendat Ecclesiam S. Joanis Bapt. »

Ce qui

signifie :

« Laugier

évêque d'Avignon

confie à la milice du Temple l'église

Saint-Jean-Baptiste. »

Suivent deux

renvois bibliographiques :

a. le

chapitre 7 du livre 12 de Guillaume de Tyr.

b.

le livre II de l'ouvrage De

regno Italiæ par Sigonius.

Ce

sont précisément les deux livres

dont il a été question précédemment, ceux

qui révélaient l'identité du

fondateur de l'ordre du Temple. Il est à noter que Dom Polycarpe

n'a pas retenu

la traduction d'Héraclius d'Auvergne.

Quant

au paragraphe proprement dit,

en voici la transcription :

« Anno

millesimo centesimo

trigesimo, Hugoni de Paganis vivariensis, primo Militiæ Templi

Magistro, qui

anno superiore millesimo

centisimo vigesimo septimus (triennium perperam advicit Sigonius) cum

in

Franciam ad possendum auxilium pro Damassi expugnatione esser profertus

in

Troiensi consilio, cui Mattheus cardinalis Albanus præsidebat,

ordinis sui

confirmationem, proprienque habitum obtinerat album colore, rubea cruce

insignitum ; eidem, inquam, Hugoni magno praeceptori, sive

magistro

religionis, Laugerius Avenionensis episcopus ecclesiam S. Joanis

Baptistæ

Avenion civitatis, domibus et juribus ad eam pertinentibus, de

canonicorum

suorum consilio et autoritate, in perpetuum commendat ac tradit, salva

reverentia at fidelitate Avenionensis ecclesiæ, 4 calendas

februarii,

indictione octava. Eamdem postea vocatam invenio in veteribus

instrumentis,

ecclesiam Sanctæ Mariæ de Templo : estque juxta

collegiatam divi Agricoli

aedem. »

Ce qui peut

se traduire ainsi :

« En

l'année mille cent

trente, à Hugues de Pagan, du Vivarais, premier Maître de

la Milice du Temple, qui

en l'année antérieure 1127 (Sigonius avançait

faussement trois ans d'écart) est

venu en France se faire aider pour prendre d'assaut Damas, a

été prononcée, au concile

de Troyes, que Matthieu le cardinal d'Albano présidait, la

confirmation de

l'ordre, en particulier sa tenue de couleur blanche, marquée

d'une croix rouge.

Au même, dis-je, Hugues le grand commandeur, ou maître de

religion, Laugier

évêque d'Avignon, sur le conseil et l'autorité des

chanoines, confie et

transmets pour toujours l'église Saint-Jean-Baptiste de la ville

d'Avignon,

avec tous ses revenus, les maisons et les droits qui s'y rapportent,

salut

respect et fidélité à l'Église d'Avignon.

Le 4 des calendes de février,

huitième indiction. De même ensuite je trouve la

nommée par les anciennes

ressources. En l'église Sainte-Marie du Temple qui est à

côté de la collégiale

de saint Agricol. »

Hormis la

phrase entre parenthèses, par laquelle

Dom Polycarpe signale l'erreur commise, selon lui, par Sigonius – qui

situait

l'arrivée d'Hugues de Pagan en France en 1130 et non en 1127,

d'où l'écart de

trois ans – le texte reprend, sans doute textuellement, l'acte de

donation de

Laugier. C'est donc sans doute ce document qui qualifiait Hugues de

Pagan de Vivariensis.

À ce propos, on peut remarquer que Laurent Dailliez

n'écrivait pas « du

Vivarais » mais « originaire de

Viviers », ce qui n'est pas tout

à fait la même chose, sans être vraiment une erreur,

le pagus vivariensis,

nom donné par les Romains au pays de Viviers, étant

à l'origine du nom

Vivarais.

On apprend

ensuite que l'évêque Laugier confie à

la milice du Temple l'église Saint-Jean-Baptiste d'Avignon, avec

tous les

revenus qui s'y attachent. Cette église, ou plutôt cette

chapelle, se situait

sur le rocher des Doms. Elle a disparu aujourd'hui. Cet acte est

rédigé en

l'église Sainte-Marie du Temple, dont la commanderie jouxtait

effectivement la

collégiale Saint-Agricol, et il est daté, selon la mode

romaine encore en usage

à l'époque, du 4 des calendes de février, soit le

29 janvier. En effet, selon

cette habitude on ne déterminait pas la date en comptant le

nombre de jours

écoulés depuis le début du mois, comme nous le

faisons aujourd'hui, mais le

nombre de jours précédant le début de la

période suivante : le 4 des

calendes de février est le quatrième jour en partant du 1er

février,

soit le 29 janvier.

LES SOURCES

DE POLYCARPE

La question

qui se pose maintenant est

celle-ci : si les ouvrages de Guillaume de Tyr et de Sigonius,

cités en

référence, devaient se trouver facilement dans toutes les

bonnes bibliothèques

– à commencer par celle de la chartreuse de Bonpas – en quel

endroit Dom

Polycarpe de la Rivière a-t-il trouvé l'acte de donation

de Laugier ? Pierre

Gaugier, qui dit que ce document provenait des archives de la maison du

Temple

d'Avignon, avance une explication :

« Avant

l'arrestation des

Templiers, Jacques de Malval, commandeur du Temple d'Avignon de 1306

à 1308,

avait pris soin de cacher les archives du Temple chez les frères

Pontifes de

Bonpas […] Au XVIIe siècle, ces archives

templières avignonnaises

furent retrouvées par l'abbé Polycarpe de la

Rivière. »

Et en note de

bas de page :

« La

chartreuse de Bompas

toujours active dans le Vaucluse au bord de la Durance abrita au temps

des

templiers la confrérie des bâtisseurs de pont (Pont

Bénézet, Pont

Saint-Esprit). Ils furent affiliés aux templiers. »

Malheureusement,

il faut modérer un peu ces

affirmations. D'abord la chartreuse de Bonpas n'est plus

« active »,

dans le sens où ses moines en sont partis depuis la

Révolution. Ce qu'il reste

des bâtiments est aujourd'hui une propriété

privée, qui se visite cependant.

Ensuite, s'il est vrai qu'une communauté de Frères

Pontifes, les constructeurs

de ponts, existait à Bonpas, ils ne furent jamais

affiliés aux Templiers, même

si c'était leur désir.

Entrée

de l'ancienne chartreuse de Bonpas

L'historien

provençal Albert Gros, dans son livre La chartreuse de

Bonpas (éditions Aubanel, 1995)

nous apprend qu'en 1277

les Frères Pontifes firent cette demande au pape Nicolas III,

mais comme

celui-ci se méfiait déjà des Templiers, il leur

refusa cette affiliation. En

1278 les Frères Pontifes furent finalement affiliés aux

Hospitaliers. En 1317,

ceux-ci donnèrent la maison de Bonpas au pape Jean XXII, lequel

l'attribua en

1318 aux Chartreux. En conséquence, en 1307 lors de

l'arrestation des

Templiers, Bonpas appartenait aux Hospitaliers. Il est quand même

peu probable

que le commandeur du Temple ait confié ses archives à un

ordre qui fut toujours

le rival de celui des Templiers.

Une

idée reçue tenace veut que la chartreuse de

Bonpas ait précédemment appartenu aux Templiers. Rien

n'est plus faux, et le

premier à l'affirmer fut sans doute Dom Polycarpe de la

Rivière. Dans une

lettre adressée le 15 octobre 1631 au savant provençal

Nicolas Claude Fabri de

Peiresc, avec qui il correspondait régulièrement, notre

prieur écrit à propos

de Bonpas :

« Mais

je ne puis céans trouver des yeux de lynx pour percer les

murailles et voir au-dedans

ces Templiers aux croix rouges qui n’y furent jamais au dehors. Il est

vrai que

les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont

possédé quelque peu d’années

Bonpas, mais jamais les Templiers, où l’on ne saurait

reconnaître nul vestige

ni des uns, ni des autres, l’ancienne église se trouvant

bâtie longtemps

auparavant l’institution desdits ordres ; c’est ce que je puis

vous

assurer en toute vérité. »

On comprend

que Peiresc avait dû le questionner à

ce sujet. Les lettres de Dom Polycarpe de la Rivière à

Peiresc sont conservées,

pour la plupart, par la bibliothèques Méjanes

d'Aix-en-Provence, qui les a

numérisées et mises en ligne sur son site Internet.

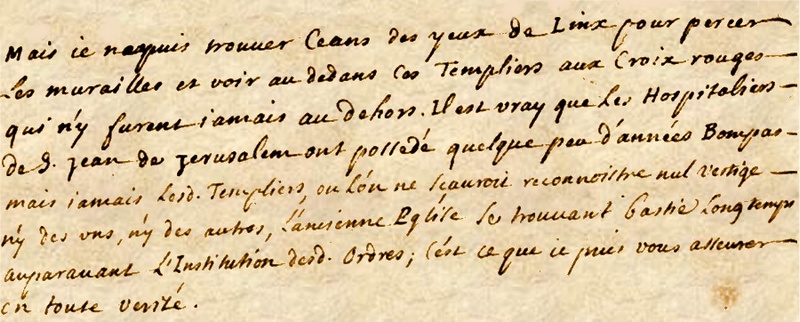

Passage

de la lettre de Dom Polycarpe de la Rivière à

Peiresc évoquant l'absence des Templiers à Bonpas

(Bibliothèque Méjanes)

Ce n'est

peut-être pas à Bonpas que Polycarpe

trouva l'acte de donation de Laugier. Mais cet acte avait certainement

été

rédigé en deux exemplaires au moins, l'un destiné

au Temple, l'autre destiné à

l'Église d'Avignon.

Si Polycarpe n'a pas trouvé le premier à Bonpas, il a pu

dénicher le second

dans les archives du diocèse, où il avait certainement

ses entrées. Il est

intéressant de citer ce que disait de notre prieur son ami le

savant Honoré

Bouche, dans sa Chorographie ou description de la Provence :

« Polycarpe

de la Rivière

Chartreux, personnage, qui, à l'éloquence, à

l'érudition & à la piété qu'il

a fait paraître en beaucoup de petits Traités de

dévotion, qu'il a composés,

avait ajouté une grande recherche pour l'antiquité […] Il

avait eu autrefois

l’entrée des meilleures Bibliothèques de France, & la

rencontre des plus

curieux manuscrits qui s’y pouvaient trouver » (Transcription

en français moderne)

Et à

propos de sa fin et de celle de son œuvre,

ces mots bien étranges :

« Mais par de

certains secrets, à fort peu de gens connus, l'Auteur a disparu,

& son

ouvrage a été condamné aux

ténèbres. » (Transcription en

français

moderne)

Frontispice

de l'ouvrage d'Honoré Bouche (édition de 1736)

Le lieu

où fut découvert l'acte de donation de

Laugier restera sans doute une énigme. Une de plus parmi toutes

celles qui

entourent la vie de Dom Polycarpe de la Rivière. D'aucuns, qui

n'ont surtout

pas voulu prendre la peine de vérifier ses sources, l'ont

considéré comme un

« joyeux faussaire », opinion toujours soutenue

aujourd'hui ici ou

là. Mais revenons à Hugues de Pagan.

LES PAGAN

SEIGNEURS D'ARGENTAL

DANS LE PILAT

La famille

Pagan, qui avait pour fief le château

de Mahun en Vivarais, se subdivisait en plusieurs branches, dont une

qui

posséda pendant plus d'un siècle le château

d’Argental dans le Pilat.

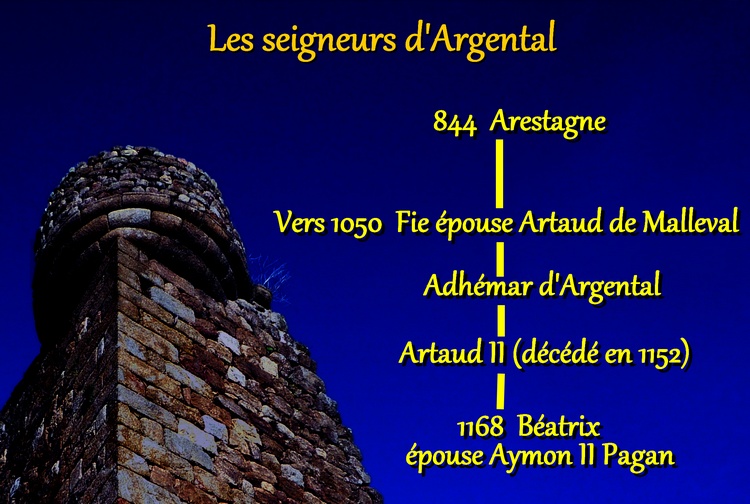

L'histoire de ce château commence en l'an 844 quand Archimbault

le comte de

Vienne vend ou donne cette terre à un certain Arestagne ou

Rostaing. Au milieu

du XIe siècle sa descendante Fie épouse Artaud

de Malleval en lui

apportant une dot considérable : les seigneuries

d'Argental, de Vocance,

de la Faye, ainsi que les terres de Burdignes, Saint-Sauveur, Riotord,

Vanosc,

Saint-Genest-Malifaux. La famille prend alors le nom d'Argental, et

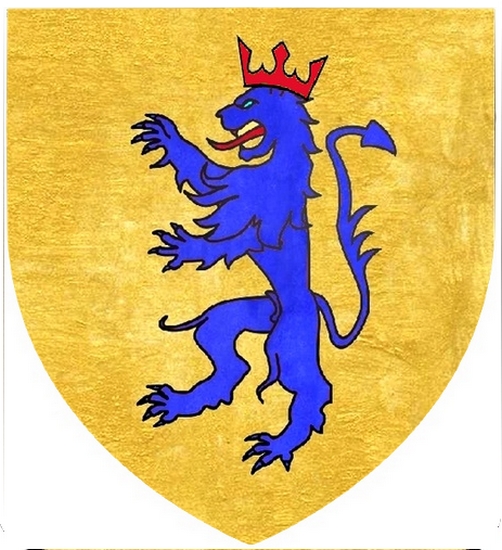

pour

armoiries d'or au lion d'azur lampassé et couronné de

gueules, termes

héraldiques qui signifient que le lion est bleu avec une langue

et une couronne

rouge.

Blason

d'Argental

Succèdent

à Artaud son fils Adhémar, puis le fils

de celui-ci, Artaud II, qui décède en 1152 en laissant

une fille, Béatrix, sans

doute encore très jeune. Béatrix hérite d'Argental

et épouse, avant 1168, Aymon

II Pagan, fils de Guigues Ier et petit-fils d'Aymon Ier

Pagan de Mahun. Cet Aymon II devient le premier Pagan à

régner sur Argental.

Cette lignée semble alors abandonner le blason à une

fleur de lys des Pagan de

Mahun, pour adopter les armes de la famille d'Argental, le lion d'azur

sur

champ d'or. Les Pagan d’Argental seront les maîtres de la toute

proche baronnie

de La Faye, dont le vaste territoire correspond à une

région de la Loire située

aux confins de la Haute-Loire et de l’Ardèche, soit les

actuelles communes de

Saint-Sauveur-en-Rue, Saint-Régis-du-Coin, Marlhes et

Saint-Genest-Malifaux. La

lignée se poursuivra jusqu'à ce que Béatrix Pagan

d'Argental, dernière

héritière, épouse en 1292 Jacques de Jarez,

seigneur de Virieu. Elle décédera

en 1351 sans postérité, et avec elle s'éteindra la

lignée des Pagan d'Argental.

Généalogie

des premiers seigneurs d'Argental

Ces faits

historiques sont aujourd'hui

parfaitement établis, mais par le passé de nombreux

auteurs ont allégrement

confondu les noms et les familles, en proposant des versions parfois

très

fantaisistes concernant les premiers Pagan seigneurs d'Argental.

Se fondant

sans doute sur leurs écrits, Pierre

Gaugier soutient que ce fut Aymon III Pagan (1060-1130) qui à la

fin du XIe

siècle devint par mariage seigneur d'Argental. Lui auraient

succédé son fils

Guigues Ier, et son cousin Arthaud, le fils de son oncle

Wilhème.

Cet Arthaud, qui selon Pierre Gaugier aurait épousé

Béatrix d'Argental. était

le frère aîné d'Hugues Pagan.

On ne peut

pas jeter la pierre à l'auteur, car

certains historiens plus anciens, qui confondaient Artaud II d'Argental

avec

Arthaud Pagan, ont affirmé que c'était bien le

frère d'Hugues de Pagan qui fut

le premier à régner sur Argental et construisit

probablement le château.

Les

ressemblances entre les noms (de multiples

Aymon et Guigues dans la famille Pagan, plusieurs

Artaud dans les familles d'Argental et Pagan,

plusieurs

Béatrix dans la famille d'Argental – chacun de ces noms

présentant des

variantes orthographiques) ne simplifient pas la tâche. Il

paraît évident qu'il

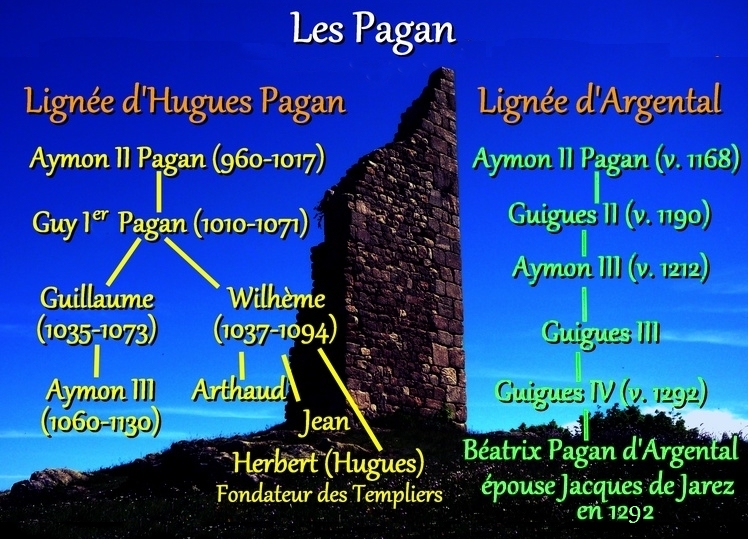

y a eu au moins deux lignées de Pagan à porter le

prénom héréditaire Aymon.

Généalogie

des Pagan

Il y a donc

eu, à presque deux siècles d'écart,

deux Aymon II Pagan, l'un qui vécut de 960 à 1017, et

l'autre qui avant 1168

épousa Béatrix d'Argental. Le premier est à

l'origine de la lignée d'Hugues de

Pagan, le second est à l'origine de la lignée des Pagan

d'Argental. Et de même

il y a eu deux Artaud. L'un, Artaud II d'Argental, seigneur de ce lieu,

et

l'autre, Arthaud Pagan, fils aîné de Wilhème et

frère d'Hugues le fondateur de

l'ordre du Temple. Mais cet Arthaud Pagan n'a jamais

possédé le château

d'Argental, ceux qui l'ont affirmé ont non seulement confondu

les deux Artaud,

ils ont en plus, semble-t-il, mélangé Arthaud et Aymon

Pagan.

Bien rares

sans doute sont les auteurs – surtout

ceux des décennies ou siècles passés – qui ont su

éviter les confusions. Ainsi

par exemple dans une même brochure, Bourg-Argental porte du

Forez (1968),

on trouve deux versions différentes à trois pages

d'écart : page 18 il est

écrit que le premier Pagan connu à Argental est Artaud,

vivant au XIIe

siècle, et page 21 il s'agit d'Aymon II qui avant 1168

épouse Béatrix

d'Argental. Seule la seconde affirmation est exacte, pour la

première il y a

encore une fois confusion entre Artaud II d'Argental et Arthaud Pagan.

Ruines

du château d'Argental

HUGUES DE

PAGAN DU VIVARAIS

Selon les

chroniqueurs, au moment de la création

de l'ordre du Temple son fondateur et premier grand-maître devait

avoir dans

les cinquante ans, et il mourut en 1136. Toutes ces

caractéristiques coïncident

avec un Hugues de Pagan, né à Mahun en 1070,

décédé en 1136. Pour Pierre

Gaugier il se prénommait Herbert et Hugues était son nom

monastique, il est

vrai que la pratique était courante.

Le

château de Mahun, ou plutôt les quelques pans

de murs qui en restent, est situé aujourd'hui sur la commune de

Saint-Symphorien-de-Mahun, près d’Annonay (Ardèche),

c’est-à-dire tout près du

Pilat. Tous les historiens régionaux sans exception se sont fait

l’écho d'une

origine ardéchoise d'Hugues de Pagan — même si tous

n’adhéraient pas à cette

idée.

Parmi les

auteurs ayant adopté le fondateur des

Templiers comme un enfant de leur pays, on peut citer par exemple

Félix

Thiollier (Le Forez pittoresque et monumental, 1889) qui

le

classait parmi les « Forésiens dignes de

mémoire » :

« PAGAN

(Hugues de) : fils de Willelme, seigneur de Miribel, Meys et

Cuzieu,

premier Grand Maître des Templiers 1118 ; mort en 1136. »

Miribel, Meys et Cuzieu sont trois localités du Forez où

les Pagan avaient en effet quelques possessions. Concernant Meys, il

convient

de préciser que cette localité est aujourd'hui située en

Lyonnais.

Jean Combe,

auteur dans les années soixante de

plusieurs ouvrages sur le Pilat, écrit dans son Histoire du

Mont Pilat des

Temps Perdus au XVIIe siècle (éditions

Dumas, 1964), à propos du

château d'Argental :

« Le

nom d'Artaud de Pagan

évoque sans doute un petit château dans les montagnes du

Pilat, mais celui de

son frère appartient à la grande histoire, puisque Hugues

de Pagan fut le

premier grand maître du célèbre ordre des Templiers

dont il avait été l'un des

fondateurs. »

Malheureusement,

l'auteur semble avoir confondu

lui aussi Artaud II d'Argental et Arthaud de Pagan. Jean-Antoine de la

Tour-Varan, bibliothécaire de la Ville de Saint-Étienne

au XIXe

siècle, fut en son temps l’un des défenseurs de la

théorie voyant en Hugues de

Pagan le frère du seigneur d'Argental. Il nous a laissé

une monumentale Chronique

des châteaux et abbayes en deux tomes (1854-1857), mais dans

celle-ci il

n'y a du château d'Argental qu'un dessin et rien d'autre.

Le

château d'Argental

(dessin de l'abbé Seytre inséré dans l'ouvrage de

J.-A. De la Tour-Varan)

L'ouvrage en

effet ne contient pas ses Recherches

historiques sur le château d’Argental et ses seigneurs, texte

manuscrit que

l'on peut consulter à la Bibliothèque Joseph

Déchelette de Roanne (Fonds

Chaverondier, Ms n° 207). J'ai publié ce texte

intitulé Seigneurs d’Argental

du nom de Pagan dans le chapitre dédié à ce

sujet dans le tome II de La

Société Angélique, mais il n'est sans doute

pas inutile d'en reprendre ici

les passages essentiels.

« Le

Forez a depuis longtemps enregistré Hugues Pagan, fondateur

de l’Ordre du Temple comme étant le frère d’Aymon Pagan,

premier seigneur

d’Argental de cette maison, vers l’an 1152 [...]

La

maison forézienne de Pagan se trouvait déjà

divisée en quatre

branches robustes vers le milieu du XIIème

siècle [...] notre

véritable tâche est de parler de celle d’Argental qui

était l’aînée et qui nous

intéresse. De cette première branche, que l’on tient

à juste titre pour avoir

été le tronc principal de cette rude race des seigneurs

d’Argental, était

Hugues Pagan, premier Grand Maître et instituteur des chevaliers

du Temple. La

conformité des armes est si manifeste qu’elle ne laisse aucun

doute à cet

égard. Cette maison portait : d’or

semé de croisettes de gueules, au lion de même brochant

sur le tout.

[...] Ces

mêmes armes, au rapport du chroniqueur de Bourg-Argental, se

voyaient encore de

son temps (1743) sur la grande porte qui conduisait de cette ville au

faubourg

supérieur.

L’église

du Temple à Paris possédait un ostensoir sur le pied

duquel

étaient gravées ces mêmes armes ; qui pouvait

avoir fait un semblable

présent, si ce n’est Hugues de Pagan, ou un chevalier sorti de

sa maison ?

Ce n’est pas tout ; l’église de Sainte-Marie, de

Bourg-Argental, déjà

connue au IXème siècle, conservait dans son

trésor un riche et

précieux reliquaire d’or dans lequel était enfermé

un morceau de l’éponge qui

avait servi à la Passion de Notre-Seigneur, et sur le pied

duquel se trouve un

écusson aux mêmes armes que celles de l’ostensoir et de la

grande porte de la

ville de Bourg-Argental [...]

Cette

coïncidence frappante d’armoiries de la même famille, dans

une

maison qui fut la première de l’ordre des Templiers, à

Bourg-Argental dans une

église qui dépendait du domaine des Pagan, ne

suffiraient-elles pas pour

établir jusqu’à l’évidence que Hugues de Pagan

était de la même maison que les

seigneurs d’Argental ? »

Ce texte

appelle quelques commentaires. On sait

que le premier seigneur d’Argental de la branche des Pagan, Aymon II, a

acquis

ce titre par mariage, vers 1152 affirme ce texte, avant 1168 disent

d’autres

chroniqueurs. 1152 est en fait la date du décès d'Artaud

II, père de Béatrix

qui épouse Aymon II avant 1168. Même si Hugues de Pagan

était issu des Pagan du

Vivarais, cet Aymon II seigneur d'Argental ne pouvait pas être

son frère, qui

d'ailleurs se prénommait Arthaud. En outre, le fondateur de

l’ordre du Temple

aurait eu 82 ans en 1152, et son frère aîné

quelques années de plus encore.

L’auteur a confondu Artaud II d'Argental avec Arthaud Pagan, et les

deux Aymon

II Pagan.

Le blason des

Pagan, d’or semé de croisettes

de gueules, au lion de même brochant sur le tout,

évoqué par J.-A. de la

Tour-Varan est dûment répertorié par l’Armorial

général du Forez (1874).

On retrouve cet emblème héraldique, le lion sur champ

semé de croisettes,

sculpté sur une pierre dans l'église de Bourg-Argental,

au-dessus du

baptistère. L'autre partie de ce blason porte les armes des

Montchenu

Beaussemblant, de gueules à une bande engrêlée

d'argent chargée d'un aigle

d'azur. Ce blason paraît être une évolution

ultérieure des armes

primitives, une brisure adoptée par un fils cadet pour se

démarquer de ses

aînés, ce qui semble avoir été une pratique

courante dans la famille Pagan. Ces

armes-là n'ont certainement jamais été celles

d'Hugues de Pagan.

Blason

sculpté dans l'église de Bourg-Argental

À droite le lion emblème des Pagan d'Argental

Pour Pierre

Gaugier le blason d'Hugues de Pagan

était d'or au lion d'azur, soit les armoiries

d'Argental. Pourtant il

paraît bien établi que les Pagan ne possédaient pas

encore ce château du vivant

du fondateur de l'ordre du Temple, alors comment aurait-il pu en porter

le

blason ? De plus sa lignée et celle des Pagan d'Argental

sont différentes,

même si elles ont sans doute un lointain ancêtre commun.

D'ailleurs si le

fondateur de l'Ordre du Temple était bien issu des Pagan du

Vivarais, alors il

arborait vraisemblablement le blason de sa lignée

paternelle : d’or à

trois têtes de maures de sable. Son père

Wilhème était le fils cadet de Guy

Ier Pagan, selon l'habitude familiale il a donc

vraisemblablement

abandonné le blason des Pagan de Mahun à une fleur de

lys, pour prendre ces

armes plus parlantes. Il faut rappeler qu'on le surnommait

« le Maure de

la Gardille ».

Ce blason

à trois têtes de Maures est mentionné

par Gérard de Sède dans Les Templiers sont parmi nous,

où il illustre le

paragraphe évoquant une origine ardéchoise d'Hugues de

Payens. Mais l'auteur

n'a fait que reprendre ce que signalait déjà en son temps

l'historien régional

Antoine Vachez, et ce blason de l'une des lignées de la famille

Pagan figure

également dans l'Armorial général du Forez,

cette branche ayant eu des

possessions dans ce comté.

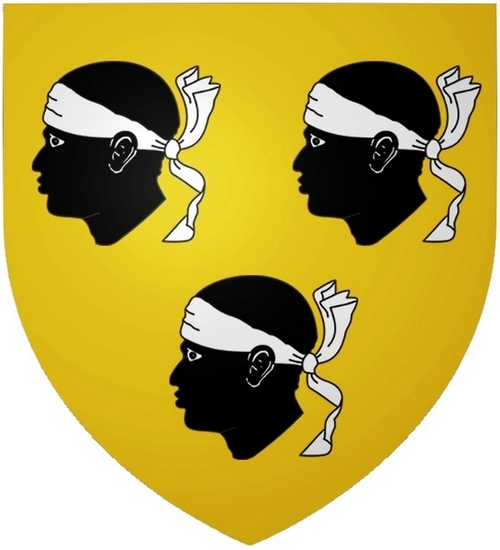

Blason

des Pagan : d'or à trois têtes de maures de

sable

On a vu

Hugues de Pagan marié avec une Catherine,

qui elle serait originaire de Champagne. Pour Pierre Gaugier il

s'agissait de

Catherine de Saint-Clair, ce qui relierait le fondateur de l'ordre du

Temple à

la prestigieuse famille des Saint-Clair, que l'on présente comme

les gardiens

du Graal, et dont la branche anglaise des Sinclair construisit la

Rosslyn

chapel, rendue célèbre par le Da Vinci code. Le

Prieuré de Sion n'est

pas loin !

Gérard

de Sède affirme que le père d'Hugues de

Pagan, celui que l'on surnommait « le Maure de la

Gardille », était

natif de la région de Langogne près des sources de

l’Allier. L'auteur ajoute,

entre parenthèses : Al-liès, comme pour attirer

l'attention du lecteur.

Cet Al-liès incongru n'est en réalité pas autre

chose que l'anagramme

phonétique de : « allez-y ! ».

C'est une injonction

subtile que l'auteur donne à son lecteur. Suivons-là et

allons voir où sont les

sources de l'Allier. Cet affluent de la Loire prend naissance sur le

versant

sud d’une montagne, culminant à 1500 m, que les anciens

nommaient le Maure de

la Gardille, toponyme attesté par plusieurs manuels de

géographie du XIXe

siècle. Le surnom du père d'Hugues de Pagan était

tout simplement le nom de sa

montagne natale. Aujourd'hui le nom a évolué, les cartes

actuelles utilisent

l'orthographe Moure de la Gardille, à tort d'ailleurs, car si ce

mot existe en

occitan comme en provençal, désignant un museau ou de

groin, et donc un sommet

ayant cette forme, il s'écrit mourre, avec deux R

(exemple : le

Mourre Nègre dans le Luberon).

DE PAGANIS

À BAGARRIS, DU

VIVARAIS AU VERDON

Parmi les

hypothèses proposées pour l'origine

géographique d'Hugues de Pagan, il y en a une qui voit en lui un

gentilhomme

provençal de la région du Verdon, dans l'actuel

département du Var. C'est le

formidable succès du livre d'Alfred Weysen L'île des

Veilleurs (Arcadie

éditions, 1972), qui accessoirement relança l'idée

d'un Hugues de Pagan

originaire du Verdon, par un simple et très court paragraphe.

Pour l'auteur, le

fondateur de l'ordre du Temple était en

réalité :

« Hugues

de Bagarri ou de

Paganis, moine de Saint-Victor, seigneur de Bagarri (Var), gardien du

Graal,

abbé de propriétés victorines en Sardaigne et en

Sicile. »

Le livre

étant consacré à la recherche d'un

fabuleux trésor des Templiers dans cette région du

Verdon, Alfred Weysen ne

pouvait pas passer sous silence cette hypothèse d'un Hugues

seigneur de

Bagarri. Si aujourd'hui on ne trouve aucun lieu ainsi nommé en

Provence, ce ne

fut pas toujours le cas. Bagarri ou Bagarris est le nom sous lequel fut

connu,

jusqu'en 1540, le village du Bourguet, situé près de

Castellane, à quelques

kilomètres à l'est des célèbres gorges du

Verdon.

Le

Bourguet, vue générale (carte postale ancienne)

Quelles

étaient les sources d'Alfred

Weysen ? Il cite en bibliographie un ouvrage du XVIIIe

siècle, Histoire

de Castellane par Prieur Laurensi, publié à

Draguignan en 1767. Dans ce

livre on trouve en effet plusieurs paragraphes où il est

question de cet Hugues

de Bagarris :

« L'histoire

nous désigne plus distinctement le principal

fondateur de l'Ordre des Templiers. Elle nous apprend qu'il

était de Provence,

issu d'une famille qui avait la seigneurie de Bagarris, ancien village

voisin

et dépendant de Castellane. Quelques-uns l'appellent Hugues de

Paganis et

d'autres Hugues de Bagarris ; il peut se faire qu'il portât ces

deux noms à la

fois et qu'il fût nommé Hugues de Paganis, seigneur de

Bagarris. Je crois

plutôt que cette diversité d'opinions est venue de la

façon de lire les

anciennes pièces où il était fait mention du

fondateur des Templiers. »

Et

cet autre passage :

« L'on

m'a objecté, pendant que

mon histoire était sous presse, que je mettais sans aucun

fondement, au nombre

de nos illustres citoyens, le premier grand maître des Templiers,

et que son

nom véritable était Hugues de Paganis ou des Payens, et

non pas Hugues de

Bagarris comme je le prétends.

« Il

est juste de satisfaire

ici ceux qui m'ont fait l'honneur de me proposer cette

difficulté. Je conviens

d'abord que certains auteurs nomment Hugues de Paganis le fondateur des

chevaliers du Temple ; mais on ne me niera pas sans doute, que

plusieurs

historiens du pays lui donnent le nom d'Hugues de Bagarris : qu'on lise

Bouche,

tome 2, p. 109 [...]

« 1°

II est certain que le

fondateur des Templiers était seigneur d'un village de la

province : or point

de village en Provence du nom de Paganis, au lieu qu'il se trouve un

Bagarris

auprès de Castellane, dont le nom a pu aisément se

confondre avec celui de

Paganis, comme le reconnaissent fort bien ceux qui s'appliquent

à déchiffrer

les anciens titres.

« 2°

L'histoire nous parle d'un

certain Pierre, vicomte de Castellane, qui se distingua dans la guerre

sainte

contre les Musulmans en 1098, à la tête de nos braves et

de plusieurs

gentilshommes de notre contrée ; et nous voyons, peu

d'années après, un de ces

gentilshommes Provençaux, placé à la tète

de la milice du temple, et appelé

Hugues de Bagarris par certains historiens dignes de foi : n'est-il pas

évident

que c'est ici le seigneur de Bagarris, village auprès de

Castellane ? Tout de

même voyons-nous en 1252, Boniface de Castellane

accompagné dans une action

d'éclat d'un Boniface de Bagarris son vassal.

« 3°

Nos anciens actes nous découvrent parmi nos citoyens

une famille de Bagarris, dont nous voyons, pendant plus de deux

siècles, les

différentes générations se succéder l'une

à l'autre dans le sein de notre

ville. Il est donc très probable, pour ne pas, dire quelque

chose de plus, que

le premier grand maître des Templiers était originaire de

Castellane, et qu'il

s'appelait véritablement Hugues de Bagarris, et non pas de

Paganis ou des

Payens, comme le veulent certains auteurs, qui n'ont pas approfondi ces

différents motifs. »

Prieur

Laurensi se réfère à des auteurs qui l'ont

précédé, et il en cite un en

particulier ; Honoré Bouche, tome 2, page 109. L'auteur de

la Chorographie

ou description de la Provence semble bien, en effet, être le

premier à

avoir fait le rapprochement entre Hugo de Paganis et Hugues de

Bagarris.

Parlant des deux ordres de chevalerie créés lors des

croisades, les

Hospitaliers et les Templiers, voici ce qu'il écrivait à

propos du

second :

« Le

deuxième l'an 1118, par neuf gentilshommes français,

qui étaient allé visiter le Saint-Sépulcre, entre

lesquels il y en avait deux

de Provence, à savoir Hugo de Paganis, d'autres disent de

Bagarris, nom ancien

d'un village à présent nommé le Bourguet,

près de Castellane, & Geoffroy

Adhemar, dont le nom est assez connu en Dauphiné, à

Orange & en

Provence. » (Transcription en

français moderne)

Ruines

de la ferme de Bagarris près du Bourguet

(photo merveilles-du-var.net)

Honoré

Bouche a non seulement fait d'Hugues de Pagan un gentilhomme

provençal, mais il

a même annexé Geoffroy de Saint-Audemar, l'amalgamant avec

les célèbres Adhémar

qui régnèrent en particulier sur la Drôme

provençale (Grignan, la

Garde-Adhémar).

Alors,

Hugues de Pagan était-il originaire du Vivarais ou de la

Provence ? Pour

Pierre Gaugier, il n'y a pas de mystère : une branche des

Pagan s'était

implantée dans le Verdon, et si Hugues de Pagan est bien

né à Mahun en

Vivarais, ayant hérité des biens des Pagan de Bagarris,

il alla s'installer

dans le Verdon. Une aubaine pour lui, qui n'était que le fils

cadet de Wilhème

Pagan et ne pouvait donc prétendre à hériter du

domaine paternel, réservé au

fils aîné Arthaud. Il était donc bien cet Hugo de

Paganis seigneur de Bagarris

évoqué par Prieur Laurensi. Après le

décès de son épouse, il partit pour la

Terre Sainte, où il fonda l'ordre du Temple, dont il devint le

premier

grand-maître.

DEUX HUGUES

DE PAGAN ?

Pierre

Gaugier avance une autre théorie

intéressante. Selon lui – mais il n'est pas le seul à

l'affirmer – Hugues de

Pagan l'Ardéchois aurait quitté l'ordre du Temple peu

avant le concile de

Troyes (1129), et aurait été remplacé par Hugues

de Payns le Champenois.

L'auteur – qui dit tenir l'information d'Alfred Weysen –

affirme qu'Hugues de Pagan serait alors entré

chez les Bénédictins, et serait devenu le constructeur

d'églises connu sous le

nom d'Ugo. Ce mystérieux bâtisseur, ou plutôt

tailleur de pierres, a laissé sa

signature sur plusieurs édifices en Provence ou en Drôme

provençale. Il serait

ensuite devenu abbé de Saint-Victor à Marseille, et

serait mort en 1145.

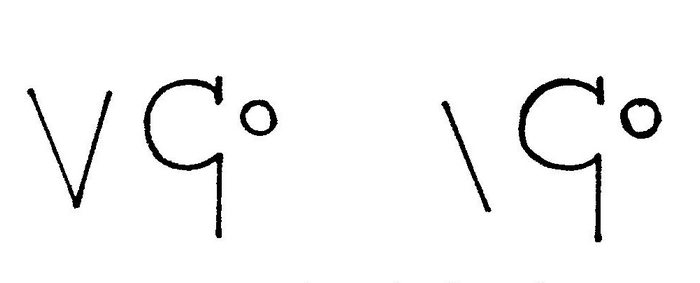

Deux

variantes de la signature Ugo

L'idée

est séduisante, et cela expliquerait que

certains voient naître ce grand-maître des Templiers en

Champagne, et d'autres

en Vivarais. Cependant elle pêche par un détail. Si Hugues

de Pagan du Vivarais

a quitté l'ordre du Temple dans les premiers jours de 1129 (le

concile de

Troyes commençant le 13 janvier), comment peut-il un an plus

tard, le 29

janvier 1130, recevoir à Avignon la donation de

l'évêque Laugier ?

Il est vrai

que l'auteur Pierre Gaugier traduit

par 1103 la date donnée par le manuscrit de Dom Polycarpe (Anno

millesimo

centesimo trigesimo). Non, trigesimo ne signifie pas

« trois » mais « trente ».

Mais ce n'est sans doute qu'une

étourderie.

EN CONCLUSION

De tout ce

qui précède, il ressort que seul

Héraclius d'Auvergne a vu Hugues de Payns naître à

côté de Troyes en Champagne.

Comme il existait en effet une localité du nom de Payns, et

comme le concile

officialisant l'ordre du Temple s'est tenu à Troyes, beaucoup

d'historiens ont

conclu à cette origine.

Hormis M.

Lembron de Ligneu qui en 1855 le voyait

natif de la Touraine, des quantités d'auteurs ont

présenté des origines très

diverses pour le fondateur de l'ordre du Temple : Viviers, Mahun,

Avignon,

le Bourguet, etc. On peut remarquer que tous ces lieux sont

situés dans le

sud-est de la France. Toutes ces convergences vers une même

grande région sont

quand même à relever. C'est sans doute ce qu'il faut

retenir : Hugues de

Pagan, fondateur de l'ordre du Temple, pourrait bien être

né dans le sud-est de

la France. Et vraisemblablement en Vivarais.

|