|

Marie-Madeleine Novembre 2024

|

|

Christian Doumergue

|

Marie-Madeleine et Jésus

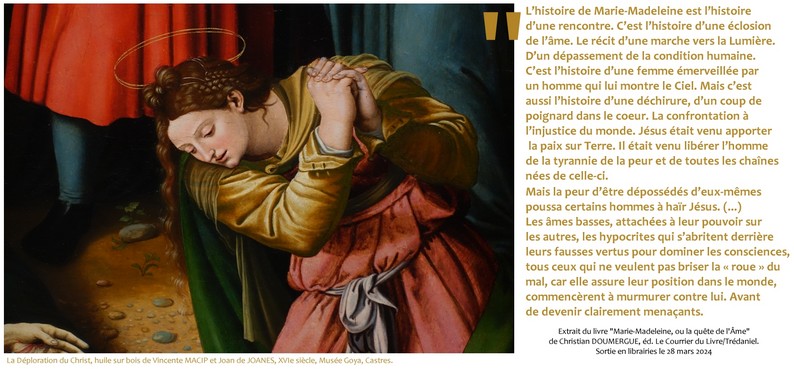

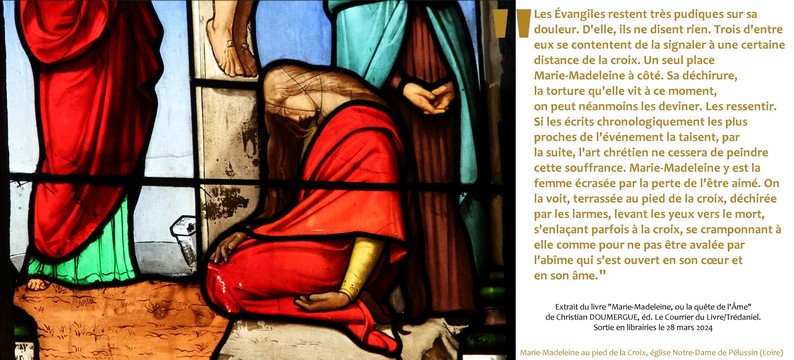

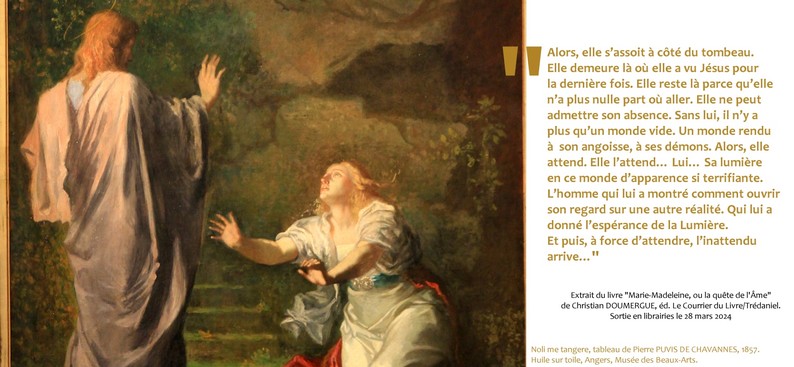

En 1982 sortit en librairies un livre qui défraya la chronique : L’Énigme Sacrée, commis par un trio d’auteurs anglais, parmi lesquels Henry Lincoln (1930-2022) , journaliste à la BBC. La thèse défendue avait de quoi susciter l’intérêt et le débat. Cette enquête sur l’énigme de Rennes-le-Château, modeste village perdu de la Haute-Vallée de l’Aude dont un ancien curé aurait trouvé un inconcevable trésor, concluait que le véritable mystère du lieu tenait à la découverte non pas d’or et de pierres précieuses, mais de documents remettant en question 2000 ans d’Histoire chrétienne. Et pour cause : lesdits documents attesteraient de l’existence d’une descendance de Jésus ! Descendance cachée, occultée, durant des siècles, pour différentes raisons, notamment théologiques. Au centre de cette enquête se voulant historique, était la figure de Marie-Madeleine, mère supposée des enfants du Christ. Par la suite, nombre d’ouvrages, principalement anglo-saxon, reprirent cette idée, en la développant chaque fois un peu plus. Ils ne touchèrent cependant pas le grand public comme l’avait fait L’Énigme Sacrée. Il fallut pour cela attendre 2003 et la publication de Da Vinci Code. Un roman, cette fois, qui, reprenant les mêmes idées sous la plume de l’écrivain américain Dan Brown, devint vite un phénomène mondial. Best-seller absolu, Da Vinci Code fut l’occasion pour beaucoup de lecteurs de découvrir cette possibilité d’une descendance de Jésus, et, surtout, la figure de Marie-Madeleine. Celle-ci aurait été cachée, occultée, pendant des siècles pour cacher l’existence d’une vie sentimentale de Jésus. L’affirmation fit grincer bien des dents, et suscita chez certains une hostilité manifeste. Des exemplaires du Da Vinci Code furent brûlés. En 1982 comme en 2003, la question n’était pourtant pas nouvelle. Elle avait été abordée bien avant par quelques-uns, certes rares, comme Louis Martin, ancien moine dominicain, rentré dans les ordres sous l’impulsion du père Lacordaire, avant de perdre la foi et de les quitter et vaquer seul « par les chemins hérissés d’épines… » En 1886, il publia un ouvrage qui enthousiasma Victor Hugo : Les Évangiles sans Dieu. Jésus y est présenté comme un « socialiste » (au sens où le terme s’entendait à l’époque) et un athée ! Pour démontrer cela, l’auteur lui retire tous les artifices religieux cristallisés autour de lui et le restitue dans toute sa dimension humaniste et humaine. Ce qui passe par un exposé précis de sa vie personnelle, et, pour une grande part, de sa relation avec Marie-Madeleine ! Idée saluée dans les milieux socialistes et athées de l’époque. Le livre est unanimement salué par la presse de ce bord. Pour La Justice (3 octobre 1887), quotidien fondé par Georges Clémenceau, le livre « force l’attention », et possède un « relief puissant ». La courte brève présentant l’ouvrage note encore, marque de l’intérêt porté au sujet : « Les amours du Christ et de la Madeleine poussés jusqu’aux limites dernières de la hardiesse, mais point au-delà, ne sont pas la moindre des attractions du livre. » Le ton est le même dans bien d’autres quotidiens appartenant à la même couleur politique. À l’inverse, l’ouvrage est ailleurs conspué. « Enfantin, sans art et sans doctrine », « vide de pensée », il est l’œuvre d’un « abbé perverti » pour Jean de Bonnefon (Le Journal, 7 juin 1899). Ailleurs, dans la Revue Philosophique de France (1er janvier 1888), sous la plume de Maurice Vernes, c’est son argumentaire sans preuve qui est contesté : « M. Martin, qui se donne pour un libre penseur, pour un homme de science et de progrès, ne sait pas faire de distinction entre des faits plus ou moins acquis à l’histoire et des légendes en l’air. Une bonne partie de ce volume est destinée à établir que, par les soins de Marie-Madeleine, le corps de Jésus a été transporté en Provence, que Marie-Madeleine et la famille de Lazare y ont fixé leur séjour auprès de ces saintes reliques et que la première a donné naissance à un fils du nom de Maximin, fruit de ses amours avec le Christ. » À contrario, dans la presse socialiste et anticléricale, l’ouvrage est d’une solidité à toute épreuve. « Les derniers chapitres consacrés aux amours de Jésus et de Magdeleine, à l’enlèvement du corps, transporté en Provence où il repose dans les cryptes impénétrables du Saint-Pilon, et à la vie de Saint-Maximin, le fils né des amours du prophète et de Magdeleine, toutes ces pages sont d’un intérêt saisissant et convaincront tout esprit impartial qu’il ne s’agit pas là d’une simple hypothèse » lit-on ainsi le 25 décembre 1887 dans La Lanterne.

S’il divise alors catholiques et anticléricaux,

le sujet est aujourd’hui tout aussi sensible. Tenue pour acquise dans bien des

mouvances spirituelles évoluant en marge des religions établies, l’idée que

Marie-Madeleine ait pu être la femme de Jésus horrifie encore bien des

catholiques, qui y voient un horrible blasphème. S’il clive autant, c’est que

le sujet est au centre d’une véritable bataille dogmatique. Pour les

catholiques, du moins certains, car d’autres ne sont pas fermés au sujet, il

s’agit de défendre leur foi en la divinité de Jésus. Toute

« compromission » de ce dernier avec la chair est vue comme un

argument niant sa divinité. Faire de lui un homme comme un autre c’est ouvrir

la porte à l’idée que Jésus ne serait qu’un homme. Les différentes mouvances

partisanes d’une relation charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine sont

également mues par une intention idéologique. Nous venons de le voir :

historiquement, ce sont les collectifs athées et anticléricaux qui ont les

premiers défendu ardemment l’idée que Jésus et Marie-Madeleine avaient

entretenu une relation amoureuse ayant donné naissance à une descendance.

L’intention était alors claire : faire de Jésus un homme et donc mettre à

mal le dogme religieux, dès lors relégué au rang de croyance à détruire. Le

mariage de Jésus et Marie-Madeleine est alors l’étendard brandi pour dénoncer

la fausseté de l’Église. Aujourd’hui, cette idée du mariage de Jésus et

Marie-Madeleine a été récupérée par d’autres mouvances et porte d’autres

intentions. Elle est notamment constamment mise en avant par les auteurs ou

groupes associant Marie-Madeleine et le « féminin sacré »,

association aussi artificielle qu’idéologique. Il s’agit alors d’investir

Marie-Madeleine et sa relation avec Jésus d’une dimension charnelle permettant

d’ouvrir la voie à tout un discours sur la « sexualité sacrée ». Une

construction purement fictive, mêlant allégrement des choses qui n’ont rien à

voir entre elles initialement, dans une confusion propre à ces temps troublés.

D’un côté comme de l’autre, le positionnement adopté quant à la véritable

nature de la relation entre Marie-Madeleine et Jésus est donc idéologique et

subjectif. Mais qu’en est-il objectivement ?

Disons tout d’abord qu’il n’y a pas de fumée

sans feu. Si d’aucuns ont pu postuler, imaginer, que Marie-Madeleine et Jésus

avaient entretenu une relation amoureuse c’est parce que les évangiles, qui

constituent la source la plus ancienne actuellement connue à leur sujet,

laissent apparaître une évidente proximité entre eux. Jésus y choisit

Marie-Madeleine comme premier témoin de sa Résurrection et la charge d’aller

annoncer la nouvelle aux autres disciples, faisant ainsi d’elle l’Apôtre des

Apôtres. Pourquoi une telle élection ? Quelle proximité avait dû unir cet

homme et cette femme pour qu’il la choisisse elle parmi tous ? Cette

interrogation prêtait le flanc à toutes les spéculations.

À partir du moment où fut posé la question de savoir si Jésus et Marie-Madeleine avaient été mariés, des « preuves » furent cherchées. Alors que Louis Martin ne cherchait pas à prouver autrement que par l’argument philosophique et humain l’existence de cette relation, toute la littérature sur le sujet qui se mit en place à partir de L’Énigme Sacrée entama d’empiler les preuves, au moins les indices. On peut distinguer ces arguments en trois catégories. Tout d’abord, les preuves directes : la redécouverte de textes autrefois condamnés par l’Église qui parleraient clairement de cette relation. Ensuite, les preuves interprétatives : la relecture de passages connus des évangiles, qui, interprétés différemment, trahiraient l’histoire occultée de Jésus et Marie-Madeleine. Ainsi de la réinterprétation des Noces de Cana qui seraient en réalité les noces de… Jésus et Marie-Madeleine ! Enfin, existe une autre catégorie de preuves interprétatives, liées à la théorie du « Grand Secret ». Véhiculée par nombre d’ouvrages s’inscrivant dans la lignée de L’Énigme Sacrée, cette théorie postule qu’à travers les siècles plusieurs furent initiés à l’histoire cachée de Jésus et de Marie-Madeleine, et laissèrent différents indices à ce sujet, notamment dans un certain nombre de tableaux religieux.

Si elles ont donné lieu à d’intéressants

développements, ces deux dernières catégories, par leur nature interprétative,

ne sauraient tenir lieu de preuve. Dans la perspective d’une enquête

historique, seule la première catégorie est donc intéressante. Or, en ce

domaine, il n’existe absolument aucune preuve de l’existence d’une relation

sentimentale entre Jésus et Marie-Madeleine. On a souvent cité à ce sujet deux

passages de l’Évangile de Philippe, texte gnostique retrouvé à Nag Hammadi (Égypte)

en 1945, dans lequel il est dit que Marie-Madeleine était la

« compagne » du Christ et que ce dernier l’embrassait souvent sur la

bouche. Ce qui, dans cet écrit, ne manque pas d’attiser la jalousie des autres

disciples. Passage surprenant certes, que Dan Brown cite dans Da Vinci Code

comme preuve de la relation charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine. C’est là,

néanmoins, un contresens magistral. La remise en contexte de l’Évangile de Philippe

permet en effet de restituer leur véritable signification à ces deux

informations. Dans les milieux gnostiques, les termes « compagne » ou

« compagnon » étaient utilisés pour désigner le disciple devenu

l’égal du Maître. Quant au baiser sur la bouche, il est une image symbolique,

non actée, signifiant la transmission du « logos », du

« souffle », c’est-à-dire l’enseignement. Autrement dit, lorsque

l’auteur du texte affirme que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine sur la

bouche, il affirme qu’il l’enseignait souvent. Et qu’il l’enseignait seule. De

là la jalousie des autres disciples, infondée si l’auteur avait parlé d’une

relation sentimentale.

L’Évangile de Philippe, le seul texte ancien

qui aurait pu attester d’une relation charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine,

se révèle donc parler de tout autre chose : la relation spirituelle

privilégiée entre Jésus et Marie-Madeleine. Cette relation que l’on retrouve

dans la plupart des écrits gnostiques, comme l’Évangile de Marie, ou encore Pistis

Sophia, deux textes, parmi d’autres, qui présentent Marie-Madeleine comme

la disciple la plus accomplie et parfaite de Jésus. Tous les textes gnostiques de

cette période concourent dans cette même direction. Tous portent la marque

d’une histoire oubliée, car occultée par la suite par l’Église de Rome (qui

condamna tous ces écrits à disparaître) : la disciple qui, par ses aptitudes et

prédispositions spirituelles, avait le plus impeccablement suivi Jésus était

Marie-Madeleine. De là une relation particulière entre ces deux âmes. Une

relation spirituelle dont rien ne dit qu’elle donna lieu à une relation

sentimentale.

En effet, si l’existence d’une telle relation est possible (du moment qu’on redonne leur dimension humaine à ces deux figures dont nul ne doute aujourd’hui de la réalité historique), rien ne la prouve, malgré quelques effets d’annonce. En 2012, l’universitaire Karen Leigh King présenta ainsi la découverte d’un fragment d’évangile inconnu. Censé remonter dans sa forme grecque à la seconde moitié du IIe siècle, ce tout petit fragment de papyrus (de 3,8 sur 7,6 cm !) contenait un extrait de dialogue où Jésus s’adressant à ses disciples déclare : « Ma femme… » La suite manque, mais le terme, ici, ne fait pas de doute quant à son sens. Il s’agit bien de « femme » au sens marital du terme. L’annonce fit sensation, suscita un rejet catégorique des autorités religieuses, le journal du Vatican parlant immédiatement de « faux très moderne ». Un débat compliqué s’en suivit, à peu près clos quatre ans plus tard, lorsqu’en 2016 fut publiée une enquête retraçant l’origine douteuse du fameux fragment. Tout laisse depuis penser que l’Évangile de la Femme de Jésus est effectivement un faux.

À nouveau, donc, pas de preuve. Si bien que,

dans cette quête d’éléments établissant l’existence d’un lien charnel entre

Jésus et Marie-Madeleine, seules subsistent deux affirmations que l’on trouve

dans des écrits du moyen-âge concernant l’hérésie cathare. La première dans un

traité contre les cathares rédigé vers 1190, le Manifestatio haeresis

catharorum quam fecit Bonacursus, compte rendu de la confession publique

d’un cathare qui se serait déroulée à Milan et au cours de laquelle l’hérétique

aurait affirmé que Marie-Madeleine était l’ « épouse du Christ ». La seconde

sous la plume de Pierre des Vaux de Cernay (vers 1182 - vers 1218), moine

cistercien, chroniqueur de la Croisade contre les albigeois, qui dénonce les

affirmations blasphématoires des cathares au sujet de Marie-Madeleine,

puisqu’ils la présentaient comme étant la « concubine » du Christ. On ne

possède cependant aucun écrit cathare mentionnant cette « croyance » que l’on

ne rencontre donc que sous la « plume » des adversaires des hérétiques. Si bien

qu’il est difficile de se prononcer à son sujet. Les cathares ont-ils

réellement tenu de tels propos ? Ou leurs adversaires ont-ils

volontairement ou non déformé le sens initial du terme par eux employé ?

On sait que les cathares avaient hérité de textes gnostiques remontant aux

premiers siècles. Ils avaient donc pu reprendre la tradition, attestée dans

l’Évangile de Philippe, qualifiant Marie-Madeleine de « compagne »

spirituelle de Jésus.

Ainsi, en l’état actuel de nos connaissances,

la quête historique de preuves du mariage de Jésus et Marie-Madeleine

parait-elle vaine. En revanche, le travail sur les textes anciens a permis de

sortir de l’oubli le statut de disciple privilégié que Jésus donna à

Marie-Madeleine. Les faits sont ici incontestables, prouvés aussi bien par les

évangiles apocryphes que par les canoniques, qui, malgré la censure dont ils

ont été les victimes, ont gardé bien des indices de ce statut. Or, c’est là le

plus important. La question du mariage de Jésus et Marie-Madeleine n’est pas

inintéressante. Mais plus essentielle est celle de l’Enseignement de Jésus.

C’est vers ce dernier que nous ramène la figure de Marie-Madeleine. Par-delà la

femme bafouée par les hommes qui ont écrit l’Histoire, Marie-Madeleine

représente l’aspiration de toute âme à s’éveiller. Elle est l’incarnation de

notre condition terrestre. Si nous interrogeons sa relation à Jésus,

interrogeons surtout sa relation spirituelle à Jésus. Cherchons en elle, voyons

en elle, une image de notre âme en quête de sens. Marie-Madeleine a eu, certes,

une existence historique, une vie de femme. Mais elle est aussi devenue, par sa

posture, par son courage, par la fermeté de son esprit, le symbole d’une voie à

suivre. Une voie de l’âme. Elle nous invite à nous assoir à notre tour aux

pieds de Jésus (c’est ainsi que la montre Luc dans l’épisode de « la

meilleure part ») et de l’écouter. Car là, dans cet enseignement conservé

dans les quatre évangiles, est la voie sûre de la transformation. Le reste

n’est que spéculations et croyances humaines.

Christian DOUMERGUE, septembre 2024.

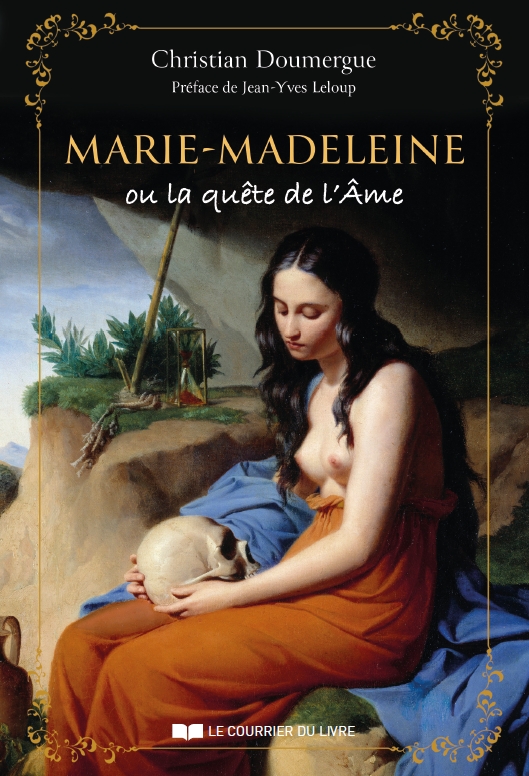

Le lecteur intéressé par ce sujet pourra lire de Christian DOUMERGUE son ouvrage Marie-Madeleine ou la quête de l’Âme publié aux éditions Le Courrier du Livre / Trédaniel. Et pourra poursuivre ses réflexions et méditations avec Agir et penser comme Jésus, du même auteur, paru aux éditions de l’Opportun.

|