Projection de la

Sainte Lance sur le Pilat druidique et templier Première partie : des origines de la Sainte Lance aux

Templiers |

Présenté

par

Michel Barbot |

|

Mai

2025 |

La Sainte

Lance ou Lance du Destin, relique de la Passion, est l’arme avec laquelle le

centurion Longinus, le Porteur de la lance, perça le flanc droit de Jésus lors

de sa Crucifixion. La tradition chrétienne l’a identifiée à la Lance de Phinée

ou Pinhas, fis d'Éléazar et petit-fils d'Aaron frère de Moïse. Il dut sa

renommée à ce terrible épisode biblique connu comme « l’acte de

Pinhas » (Livre des Nombres 25-verset 7 et suivants), acte

fondateur de la Sainte Lance. Bien que son nom soit apparenté à l’égyptien Pe-Nehasi

ou Pa-Nahsi, «le noir (le Nubien) », il reste associé aux

termes hébreux néhosha: « la « bouche de cuivre » et pé

nahash : la « bouche de serpent ».. Le mot nahash,

« serpent, serpent volant », signifie aussi « pratiquer la

divination ». Dans ce nom reconnu du premier Porteur de la Lance se révèle

toute sa maîtrise dans l'exercice de pratiques secrètes. La référence serpent /

cuivre se retrouve dans l'expression nahash néhoshet

: « serpent de cuivre » (Livre

des Nombres 21 – 8 et 9). Les Israélites mordus par le serpent brûlant du

désert devaient regarder le serpent de cuivre dressé par Moïse sur un poteau et

ils étaient guéris. Dans l’Évangile de

Jean 3-14, Jésus annonce que le Fils de l’homme sera élevé comme fut élevé

par Moïse, le serpent dans le désert. L’historien israélien Shmuel Ahituv de

l'université Ben Gourion du Néguev, évoque dans son Encyclopédie biblique (Jérusalem, 1972) le grand prêtre égyptien

Pa-Nahsi originaire de Nubie (Soudan) qui offica à l'époque du pharaon

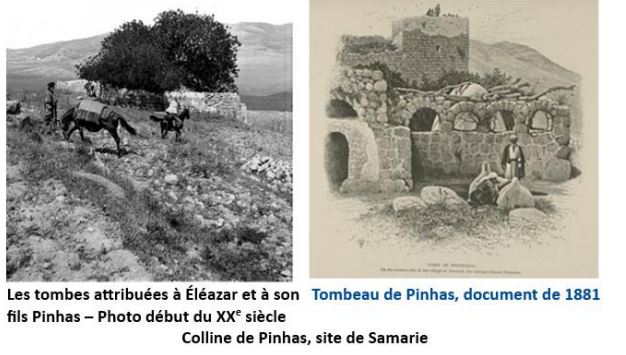

Akhenaton. Pinhas ainsi que son père Éléazar reposent suivant la tradition en

Samarie sur la colline de Pinhas.

Tombes d'Eleazar et de Pinhas

htts://he-m-wikipediaorg.translate.goog/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%97%D7

%A1?_x_tr_sl=iw&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

Gaius

Cassius, tel était le nom du futur Longinus, était handicapé par une cataracte.

Lorsqu’il perça le flanc droit de Jésus, il fut miraculeusement guéri par l’eau

et le sang qui sortirent de la plaie. Sa guérison au pied de la croix rappelait

celle des Israélites face au serpent de cuivre durant l’Exode.

Scène classique de la Crucifixion : le centurion Longinus perce

de sa lance le flanc droit de Jésus, et il en sort du sang et de l'eau, comme

le signalent les mots latins SANGUiS ET AQUA gravés au-dessus de la croix

(basilique de Fourvière, Lyon)

Après la

Passion, Gaius Cassius à présent connu sous le nom de Longinus, le Porteur de

la Lance, s’en retourna dans sa patrie et adopta la vie monacale. Les vieux

auteurs le disaient originaire de Cappadoce, voire même des Abruzzes ou

d’Espagne. Les descendants de Longinus auraient gardé la Sainte Lance jusqu’en

287, année où elle fut dérobée par l'empereur Maximien, puis dit-on déposée à

Constantiople… Denis Chevignard dans son livre La Terre Sainte et la France (Éditins VIA ROMANA), écrit :

« Cette présence de nos ancêtres en Terre Sainte est également attestée

par Flavius Josèphe, qui précise que la garde personnelle d’Hérode était

composée de Gaulois, de Germains et de Thraces, ce qui montre la confiance que

les puissants ne manquaient pas de leur accorder. » (Antiquités Judaïques, XVII, 8, 3 ; Guerres des Juifs, I, 33, 9) Cet auteur poursuit : « Ajoutons,

pour souligner les prévenances et les préordinations divines, que la tradition

rapporte que le centurion du Calvaire était originaire d’Autun, diocèse choisi

par notre Seigneur pour demander à sainte Marguerite-Marie la dévotion

réparatrice à Son Sacré-Cœur, en 1675. » Ce choix divin se réfère bien sûr à Paray-le-Monial, ville où eut lieu

cette apparition.

La cité

d’Autun, ville natale supposée de Longinus, fut aussi historiquement marquée

par la présence de l’empereur Constantin le Grand, autre détenteur de la Sainte

Lance. En 310 cet empereur affronta à Marseille l’usurpateur Maxence, puis

remonta le Rhône en s’arrêtant dans des temples du dieu Apollon (gaulois

Bélénos). Le Druidisme à l’époque était encore la religion de l’empereur. Il

s’en retourna à Trèves en Germanie où il avait établi sa capitale, mais

conseillé semble-t-il par les Druides, prêtres d’Apollon, il bifurqua

possiblement depuis Lyon, dans un premier temps, vers la cité d’Autun où se

trouvait un temple apollinien. L’historienne Anne Lombard-Jourdan dans Montjoie et saint Denis Le centre de la

Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis (Presses du CNRS), affirme

qu’il poursuivit ensuite sa route jusqu’au Lendit, lieu de la décollation de

saint Denis. En ce lieu se trouvait suivant cette historienne, le plus grand

temple d’Apollon. Les Druides auraient remis à Constantin la Sainte Lance. L’hypothèse

avancée par cette historienne ne fait pas l’unanimité pami ses confrères,

d’autant plus qu’elle prolonge son hypothèse en affirmant que le lieu de

rassemblement annuel des Gaulois affirmé par César dans La Guerre des Gaules, ne se trouvait pas à Chartres mais au Lendit.

Elle développe en fait une hypothèse déjà avancée au XIVe siècle par

Raoul de Presles. Mais n’oublions pas, ainsi que l’évoque Noël Gardon dans son

livre Mon Pilat Etymologies Rêves, Légendes… et Réalités, que « C’est à

Pilat, au ‘’Crêt de l’Airelier’’ que se tenait, autrefois cette assemblée

annuelle gauloise. Puis après la transformation en province romaine du

territoire des Allobroges et de la Narbonnaise, il n’était plus concevable, ni

logique de maintenir en ce lieu ces réunions où les principaux chefs guerriers

et religieux se trouvaient rassemblés. » Suivant cet auteur les

rassemblements sur le Crêt de l’Aralez ou Airelier eurent lieu quelques 120 ans

avant notre ère avant que le lieu de rassemblement des tribus celtes ne fût transféré

à Chartres… Il convient d’évoquer cette autre tradition plutôt intéressante

dans sa symbolique, associant la commune

de Longes adossée au contrefort du Pilat, dans le département du Rhône, au

centurion Romain Longinus.

Longes, vue générale

Présence du nombre 30 dans la géographie sacrée

Les lieux

marqués par le nombre 30 conservent une auréole druidique et souvent templière.

Des romanciers comme M. Gouazé de Foix (Le

dernier Druide), puis Maurice Leblanc (L’île

aux Trente Cercueils) ont centré leur intrigue insulaire autour de la magie entourant ce nombre. J’ai pu

évoquer dans mon article LE VIEUX SECRET,

consacré à l’énigme de Trèves, les anciens sites templiers de Rezé, cité

faisant face, sur la rive gauche de la Loire, à la ville de Nantes. Il y avait l’ancien Trivium avec la chapelle Notre-Dame de

la Blanche et sa commanderie templière et le non moins mystérieux triplet

d’îles dont l’une avait nom Trentemoult.

http://regardsdupilat.free.fr/soutrevesb.html Élément d’importance, la commune de Trèves (le Trivium) dans le

Rhône fut anciennement une annexe de Longes… Les travaux de l’historienne Anne

Lombard-Jourdan donnent à penser que ces différents toponymes révèlent ce que

l’on peut considérer comme une géographie sacrée apollinienne. L’historienne

reprenant le récit du Panégyriste de 310,

indique : « C’est à Trèves, à la fin de juillet 310, que le panégyriste,

très vraisemblablement le Gaulois Eumène, professeur aux écoles d’Autun, évoqua

à mots couverts la consultation de l’oracle, qui datait du mois précédent. […]

l'empereur « a vu Apollon accompagné de la Victoire et lui offrant des

couronnes de laurier’’, qui portaient chacune un signe cruciforme assimilable

au chiffre romain X et répété trois fois. Il semble bien que

Constantin ait voulu, à l’exemple d’Alexandre, se faire garantir une origine

divine. La visite que celui-ci rendit, pendant l’hiver 332-331 avant notre ère,

à l’oracle d’Amon dans l’oasis égyptienne de Siwa, Constantin l’accomplit au

sanctuaire celtique ‘’le plus beau du monde’’ au printemps 310. » Les trois X

(XXX) seront interprétés par le panégyriste gaulois dans « un sens conforme aux

usages romains – les 30 années de règne, expression des vota publica courante à Rome – » Le nombre trente dans son aspect

géographique se reconnaît au Moyen Âge sous le nom Tricena, soit l'oracle

Tricine mentionné par Raoul de Presles. Anne Lombard-Jourdan commente : «

L’emploi insolite du distributif latin : ‘’chaque fois trente’’, comme

toponyme, autorise le rapprochement avec le tricennum

omen annorum que portaient […] les couronnes offertes par Apollon à

Constantin. » Elle rappelle ensuite que le faubourg de Trion à Lyon doit son

nom au lieu-dit Triguncius (932) « qui postule un type primitif latinisé

Tricontis ou Tricontim, du gaulois Tricontis ou Tricontin ; ce dernier mot a

été considéré comme l’ordinal : ‘’trentième’’, tiré du cardinal tricont, qui se

retrouve dans le breton tregont. » Près du Trion lyonnais vers le Gourguillon

se trouvait un quartier Saint-Georges où

se trouvait le bain d’Apollon et une

fontaine dite plus tard, « des Trois cornets ».

Fontaine rue de Trion à Lyon. Bien qu'inspirée de l'art

gallo-romain, elle date en réalité du XIXe siècle

Le Trion

ne fait pas l’unanimité pour son étymologie : nombre 30 pour les uns et nombre

3 pour les autres… L’énigme du Trente apollinien se prolonge dans le héros

solaire du conte breton : Tregont à Baris

ou « Trente de Paris », personnage solaire tout droit venu du

Finistère breton. La route suivie par Constantin était marquée par les temples

consacrés au dieu Apollon. Nous nous arrêterons sur l’hypothèse avancée par

l’éditeur et érudit allemand Christoph Cellarius (né en 1638 à Schmalkalden et

mort en 1707 à Halle), principalement connu pour ses travaux en histoire et en

géographie et dont l’œuvre principale fut son Historia Universalis qui divise l'histoire en trois périodes :

l'Antiquité, le Moyen Âge et les Temps modernes, une division toujours utilisée

de nos jours. Son hypothèse rapportée par Lietzmann qui l’étend quant à lui

jusqu’au lac de Genève, voire le Rhin supérieur (Silzungsber. der preuss.

Ak. der Wiss., 1937, p. 264), s‘énonce ainsi : « Lugdunum forsan

aut Viennam aut aliam eiusdem tractus », soit : « Lyon, peut-être, ou

Vienne, ou une autre de la même région. » fie:///C:/Users/miche/Downloads/rea_0035

004_1950_num_52_3_3433%20(2).pdf

Pour cette hypothèse formulée par Cellarius nous resterons

dans la partie du tractus délimité par les cités de Lyon et de Vienne et plus

précisément dans la section bordant le Mont Pilat. Un temple d’Apollon,

fut-t-il satellite du temple du Lendit pourrait-il, être envisagé en ces lieux

? La région où se localise le Lendit, ainsi que celle du Pilat, partagent le privilège

d’avoir été reconnues possiblement, pour deux époques différentes, comme le

Centre des Gaules évoqué par César. Une recherche dans l’index du tome I des

livrets Le guide du Pilat et du

Jarez (Action graphique éditeur) de Patrick Berlier, me permit de découvrir

qu’il existait dans le mystérieux massif, un Col de Trente Sous. Ce col situé

dans la commune de Saint Paul-en-Jarez, par son nombre trente se placerait

d’emblée dans cette géographie sacrée apollinienne. Patrick dans la brochure n°

XI évoque ainsi ce col : « De la Barollière partait une deuxième voie ; elle

montait le long de la ‘’Côte Bayolle’’ jusqu’au ‘’Col de Trente Sous’’, nom qui

est une déformation de ‘’Trente Sauts’’. » Suite à cette découverte je me

rapprochais de Patrick qui m’écrivit : « Le col de Trente Sous est en réalité à

2 km au sud de Saint-Paul-en-Jarez, plus près donc de la Terrasse-sur-Dorlay.

Pour moi le ‘’vrai’’ col n'est pas à l'endroit où il est indiqué sur la carte,

mais à 1 km plus au sud. Tout cela je l'expliquais dans un sujet pour Regards

du Pilat : htt://regardsdupilat.free.fr/barolliere.html

Le col de Trente Sous

Si le

toponyme Trente se veut révélateur d’une géographie sacrée liée au culte

d’Apollon, se pourrait-il que dans le Pilat, nous ayons d’autres indices

permettant de l’affirmer ? Intrigué par cette hypothèse, Patrick me présenta

une intéressante piste postulant pour une approche géographique apollinienne

dans le Pilat : « Dans sa partie la plus méridionale se trouve le village de

Saint-Appolinard, curieusement écrit avec deux P et un seul L, contrairement à

Apollon.

Saint-Appolinard, l''église

Si les

manuels d'hagiographie connaissent saint Apollinaire, martyre à Ravenne au Ier

siècle, seuls des ouvrages locaux signalent un saint Appolinard évêque de

Valence mort en 520. Cet incongru Appolinard pourrait bien être aussi une

christianisation d'Apollon déguisée sous une orthographe fantaisiste. »

S’appuyant sur les Fiches archéologiques de Georges Pétilon, Patrick

ajoutait : « Une voie romaine importante venait de la vallée du Rhône et se

dirigeait sur le Velay, permettant ainsi de passer de la vallée du Rhône à

celle de la Loire, et cette route passait par le lieu qui deviendra Saint-Apollinard. Avant

d'arriver à la Loire, la voie passait donc par Polignac, autre lieu dédié à

Apollon, dont subsiste le masque, la statue grossière qui délivrait des

oracles, exposée dans les soubassements du donjon du château médiéval. »

Il apparaît que le village de Saint-Appolinard puisse être retenu comme un

probable jalon permettant de voyager, notamment, vers Polignac, lieu marquant

de la géographie sacrée apollinienne.

Le masque d'Appolon qui servait à délivrer des oracles

(château de Polignac, Haute-Loire)

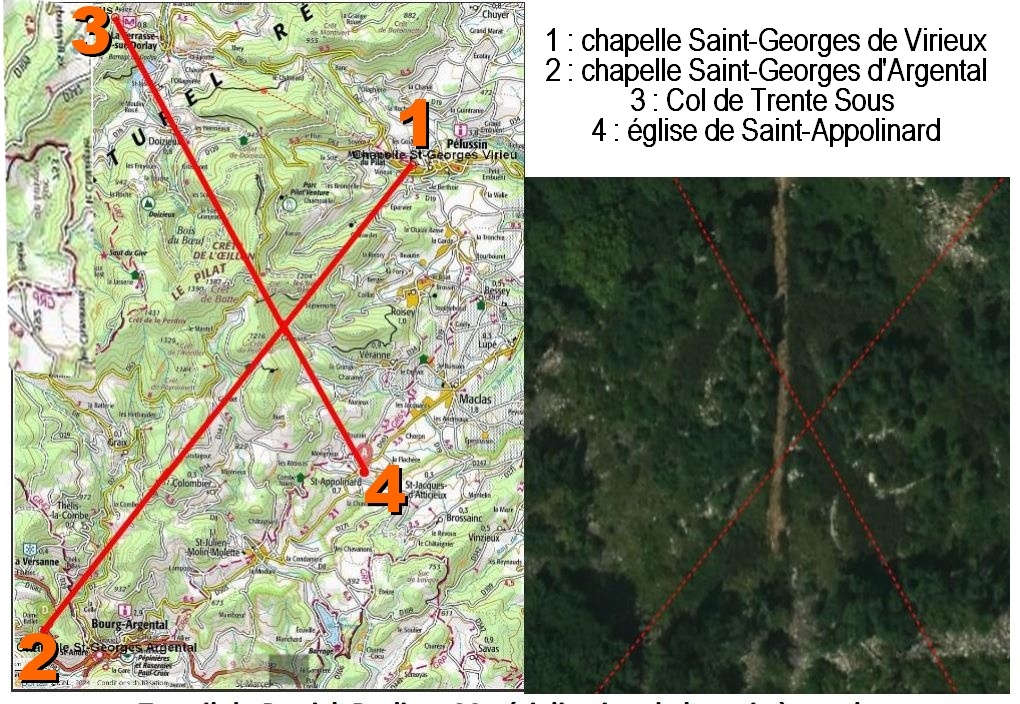

Projection géographique de la croix décussée dans le Pilat

Je

découvris en parallèle que, suivant la tradition, Longin devenu saint, transmit

la Sainte Lance à saint Georges le Cavalier « solaire » mort en Asie Mineure

vers 305… Ici, seule la symbolique compte…htts://actu.fr/occitanie/lascabanes_46158/saint-georges-de-lascabanes-protecteur-despelerins_4142837.html

Or, il

apparaît que ce saint pourfendeur de dragons, fut vénéré dans deux sites

importants du Pilat. L’un de ces deux sites fut assurément la chapelle

Saint-Georges de Virieu à Pélussin et le

second, la chapelle Saint Georges d’Argental.

Les deux chapelles Saint Georges : Virieu et Argental

L’abbé J.

Batia dans son livre Recherches

historiques sur le Forez Viennois nous apporte de précieuses réflexions

centrées autour de ces deux édifies : « Tous les documents sont d’accord pour

faire remonter à l’an 1300 l’érection de la chapelle de Virieu. Jacques de

Jarez, seigneur de Saint-Chamond, marié à Béatrix, fille de Pagan, seigneur

d’Argental, était alors seigneur de Virieu et Chavanay. Se souvenant sans doute

que la chapelle d’Argental, fondée au XIIe siècle, était dédiée à Saint-Georges, il voulut, peut-être pour

être agréable à son épouse Béatrix et pour qu’elle pût retrouver à Virieu le

souvenir de sa chapelle d’Argental, placer la chapelle de Virieu sous le

vocable de Saint-Georges. »

Saint Georges, armé de la Lance, pourfend le dragon

(gravure ancienne)

En

reliant ainsi les deux chapelles, l’abbé Batia nous permet de tracer une ligne,

image de la Sainte Lance arborée par saint Georges. Derrière le culte médiéval

de ce saint plane l’ombre des Chevaliers de l’Ordre du Temple auxquels les

Pagan étaient possiblement liés. Dans le département de la Loire nous pouvons

découvrir, à tire d’exemple, la commune de Saint-Georges-Haute-Ville sur un

ancien Chemin de Compostelle. Dans un reportage de TL7 (Télévision Loire 7), la

chroniqueuse Justine Ouillon met en avant la vénération de saint Georges par

les Templiers. Au retour de croisades, ils ont reçu « la mission de protéger

les routes de notre pays et plus particulièrement les chemins de Compostelle.

Voilà donc l’explication la plus probable sur l’origine du nom de

Saint-Georges-Haute-Ville. »

htts://www.dailymotin.com/video/x80ie5x

Cette

lecture templière Saint-Georgienne dans

son aspect axial généré par les chapelles d’Argental et de Virieu, apparaît

soudain bien étrange si l’on trace également un second axe entre le Col de

Trente Sous et la commune de Saint-Appolinard. Ces deux axes en se croisant

face à l’épine dorsale du Mont Pilat vont matérialiser la croix décussée

apollinienne ou croix de saint André (apôtre important dans la redécouverte de la Sainte Lance) qui

nous mène au talisman de Phinée. Patrick Berlier informé de ma découverte, reproduisit sur la carte

l’hypothétique croix :

Travail de Patrick Berlier :

Matérialisation de la croix sur la carte à gauche. Et vue aérienne du centre de la croix à

droite

(images © IGN)

L’une des

branches de la croix prend naissance dans la commune de Saint-Paul-en-Jarez, ce

qui permet à notre ami d’avancer le commentaire suivant : « elle est donc

constituée de ce que l'on pourrait nommer la lance de saint Georges et l'épée

de saint Paul, entrecroisées, entre les deux chapelles Saint-Georges, Argental

et Virieu, le Col de Trente Sous et l'église de Saint-Appolinard constituant le

4e

point. Le centre de la croix se situe sur la commune de Véranne, non loin du

hameau de Cubusson. À cet endroit il n'y a rien... encore que l'image satellite

montre des traces claires, comme des ruines, mais comme il ne doit pas être

facile d'y aller nous ne sommes pas prêts d'avoir le fin mot. »

Le Saut vers la Lumière

Le FIN

MOT ? Non, il ne se trouve pas au centre de la croix dans l’ancien « Locus de Cublusone, (B 1057, f° 159

v°)».

htts://www.amisdesparcs.fr/IMG/pdf/lieux_dits_canton_de_pelussin_maj_2016-.pdf

La croix

de saint André fut arborée dès le Moyen Âge par la Maison de Bourgogne et par

le Royaume d’Écosse, d’où sa présence dans l’Ordre de la Toison d’Or et dans

l’Ordre de Saint-André-du-Chardon. Le drapeau d’Écosse pérennise la présence de

Templiers autour du futur Roi d’Ecosse, Robert the Bruce, lors de la bataille

de Bannockburn (1314) qui libéra le pays du joug des Anglais. Ce drapeau, croix

d’argent de saint André sur champ d’azur, est appelé Saltire (sautoir) en anglais. Cette croix fut aussi une signature…

X… le NOM, le MOT dans la Maçonnerie. Jean- Claude Marol dans son livre BLASON langue vivante (Éditins Dangles)

écrit : « Trouvons notre nom dans cette vie, il nous aidera à trouver

notre place d’instant en instant : ici et maintenant, dans la multiplicité. »

Car oui « le signe est le même pour indiquer un point précis et pour

multiplier. En se situant précisément, on se relie au Tout. Mon nom se découvre

et s’écrit à la confluence de la lumière

et de la résistance que je lui offre. Cette résistance sera bientôt

disponibilité. » Le sautoir héraldique correspond à l’étrier qui

permettait au cavalier ou cabalier de

sauter sur sa monture, la cavale ou cabale. En latin, le saut c’est la danse.

Cette danse solaire se reconnaît-elle dans le nom du Col des Trente Sous ou

Sauts ? Trente sauts tels les 30 jours du mois solaire ? Mais ce nombre 30 est

aussi le nombre de saint André qui suivant la tradition accéda à la Lumière

paradisiaque un 30 novembre. Le point de la croix géographique de saint André

marqué par la chapelle Saint-Georges d’Argental, est aujourd’hui localisé dans

la commune de Bourg-Argental dont l’église paroissiale est placée sous la

dédicace de saint André. Faut-il y voir plus qu’un hasard ? Le nom d’Argental

serait bien mystérieux si l’on en croit cette étymologie avancée : « mot

d’origine gauloise ‘’are-canto-avo’’ qui signifie “domaine près de la

frontière”. » Ceci en référence à la proche Pierre des Trois Évêques… htts://www.bourgargental.fr/ma-ville/bienvenue-bourg-argental/

Pascal

Gambirasio d’Asseux (La voie du blason –

Éditins Télètes) rapproche le sautoir héraldique du « cheval de

frise » : « qui, d’obstacle immédiat devient l’occasion d’un saut, d’un

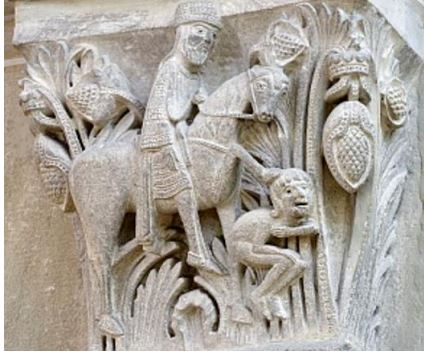

bond vers le haut ». Ce saut du cavalier effectué dans la lumière, est

précisément celui que Constantin dans l’imagerie médiévale a effectué. Dans la

cathédrale Saint-Lazare d’Autun le chapiteau représentant le Cavalier de la Victoire attire de

nombreux visiteurs.

Chapiteau de la cathédrale d’Autun :

Constantin le Grand

Denis

Grivot, Maître de Chapelle de la Cathédrale d’Autun et Conservateur des

Antiquités et Objets d’Art de Saône-et-Loire est l’auteur d’un très intéressant

livre : La sculpture du XIIe

siècle de la cathédrale d’Autun (Éditions S.A.E.P.). Il le rappelle : «

Dans l’Ouest de la France, on trouve fréquemment ce sujet d’un cavalier

couronné écrasant un ennemi sous le sabot de son cheval : il a été prouvé que

ce sujet représentait l’empereur Constantin. Constantin, c’était celui qui

avait autorisé le christianisme ». Ainsi que l’indique le Conservateur, le

cheval « ne repose sur rien, ce qui est assez rare à Autun ». Il rappelle aussi

que dans la cité d’Autun se trouvait un temple d’Apollon que Constantin visita.

Puis il poursuit : « le cheval a une étrange parenté avec l’âne de la

Fuite en Egypte, et avec l’âne de Balaam ». Le Cavalier de la Victoire

très présent dans l’Angoumois, est présenté par Fulcanelli (Demeures

Philosophales) comme le Cavalier de l’Apocalypse : « le chevalier

mystique dont parle le visionnaire de Pathmos, qui doit venir dans la plénitude

de la lumière et surgir du feu, à la manière d'un pur esprit. » Le célèbre hermétiste insiste sur l’aspect

solaire du cavalier : « à cause de son orientation, au rayonnement

solaire. » Bien que la cité indiquée par Fulcanelli où se trouve le

cavalier, soit la bonne, l’église ne le serait point. http://www.archerjulienchampagne.com/article-2050527.html

Un Saut

de Lumière dans les pas des Chevaliers du Temple

Cette

projection de la croix décussée ou croix de saint André sur le sol du Pilat,

porte, pouvons-nous le penser, le sceau de l’Ordre du Temple. Patrick Berlier

dans l le livret déjà cité rappelle que le château d’Argental au XIIe

siècle « passa aux mains d’Artaud de Pagan. Le château resta la propriété

de la famille de Pagan jusqu’en 1352 […] mort de Guigues de Pagan. »

Artaud ainsi que l’indique Patrick (sur la foi de ce qu'affirmait Jean Combe)

était frère d’Hugues de Pagan (ou de Payns), fondateur de l’Ordre des

Chevaliers du Temple… En réalité ce n'est pas aussi simple, car les membres de

cette famille portaient des prénoms héréditaires qui souvent les ont fait

confondre par les historiens :

Si le

point sud de l’axe « Sainte Lance » de la croix est marqué par la présence des

Pagan, importante famille quant à la création de l’Ordre du Temple, le point

nord est quant à lui localisé à Virieu dans la commune de Pélussin où plane

aujourd’hui encore l’ombre de cet ordre monacal et chevaleresque. Notre ami

Thierry Rollat dans son article « Les Châteaux de Pélussin », à l’appui du

livre de l’abbé Batia et de la tradition orale, évoque une présence templière à

Pélussin. L’Histoire conserve le souvenir de ces chevaliers implantés dans la

commune à La Valette sous le nom de Chevaliers de Pélucin. http://regardsdupilat.free.fr/chateauxdepelussin.html

Patrick Berlier dans son livre Avec les pèlerins de Compostelle (Actes graphiques éditeur), évoque

le site de La Valette où se dressait une maison forte « à l’emplacement

d’une grange dont on ne sait rien, hormis le nom :

‘’Grange-lez-Pélussin’’. » Puis il ajoute : « Les croyances

populaires y ont vu un lieu de rassemblement secret des Templiers… «

Patrick évoque à proximité une bien étrange inscription, qui fleure bon

l’époque où ces mystérieux Chevaliers de Pélucin occupaient les lieux. Il y a

aussi, toujours à proximité de La Valette, dans la montée goudronnée qui

conduit au vieux château disparu, une curieuse croix. Thierry Rollat reprenant

les paroles de Michel Lhortolat (livre du patrimoine publié par l’association

Visages de notre Pilat en 2004) reconnaît qu’il s’agit de la plus étrange croix

de la région. Patrick dans le tome 18 Le

Pilat au fil du Rhône De Vérin à Chavannay (actes graphiques édition)

présente une belle photo de « L’étrange croix de La Valette »… « spécimen

magnifique et méconnu » : « Au-dessus d’un fût carré, un cœur quadrangulaire et

entouré de trois branches trilobés, ‘’comme des petits-beurre’’. Ce cœur s’orne

d’un motif dans lequel le profane ne verra que cinq ‘’bosses’’ en relief…

L’initié, lui, saura y voir une croix pattée inscrite dans un cercle (et bien

d’autres choses encore…) selon le même principe que pour la clé de voûte visible

à Chavanay. »

La croix de la Valette, dans les années 80 et aujourd'hui

Page 16

de ce même tome, Patrick évoque cette « belle clé de voûte ornée d’un motif

alliant rouelles, rose, et croix pattée ». Avant d’ajouter : « On parle bien

sûr de trésor et de mystérieux souterrains… » Sous la représentation de cette

œuvre d’art notre ami Stéphanois note en légende : « Clé de voûte, rue de

Serves : en inclinant la tête à 45°, on y voit apparaître une croix

pattée. » Cette inscription et cette croix de La Valette sur lesquelles

nous ne pouvons nous étendre, semblent confirmer une présence templière.

Clé de voûte de Chavanay – à droite matérialisation en rouge de

la croix pattée ou croix de de Malte quand on tourne le dessin à 45°

Les

Chevaliers de Pélucin disparaissent en 1307, une année clé. Les domaines

templiers après la fin de l’ordre, furent généralement attribués à l’Ordre

Hospitalier de Saint- Jean, futur Ordre de Malte mais il arrivait qu’ils

devenaient l’apanage d’une noble famille de la région. Tel sera le cas de La

Valette. Ainsi vont apparaître au gré des mariages les Rochefort de La Valette.

Dans la première moitié du XVIIe siècle, Marguerite de Rochefort de

la Valette, épouse de Claude du Treuil, greffier de Virieu en 1624, vécut dans

une mystérieuse maison du Pilat rhodanien « en un lieu que l’on ne va pas

déterminer plus précisément afin de préserver une tranquillité bien légitime

aux occupants de la vieille bâtisse que nous allons évoquer. » Telle était

le souhait légitime de Thierry Rollat en février 2019. http://regardsdupilat.free.fr/dessignesvenusd%27ailleurs.html

Thierry dans son article Des signes venus d’ailleurs, reconnaît que cet édifice

« semble indéniablement templier puisqu’à deux cents mètres de notre énigmatique

maison se trouve une ancienne maison forte remarquable des Templiers du Pilat

rhodanien, magnifiquement rénovée. » Bien que post médiévale, cette maison

n’en demeure pas moins baignée d’une aura templière. Un homme dont nous ne

pouvons donner que le nom et le prénom, Joseph Blaché, contacta Thierry et lui

permit d’accéder aux « Signes » d’un autre temps visibles sur la cheminée :

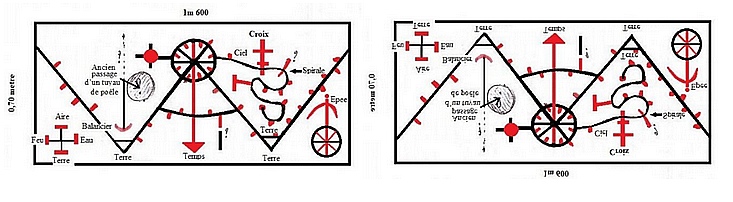

Photo des signes sur la cheminée

(extraite de l'article de Thierry Rollat)

Thierry

dans son article, nous présente une reconstitution en couleur de ces signes. Il

nous apparaît que ces signes bien que présentés ainsi sur la cheminée, peuvent

se lire également dans l’autre sens :

Relevé des Signes

venus d’ailleurs – article de Thierry Rollat.

À droite le même relevé mais inversé

Une fois

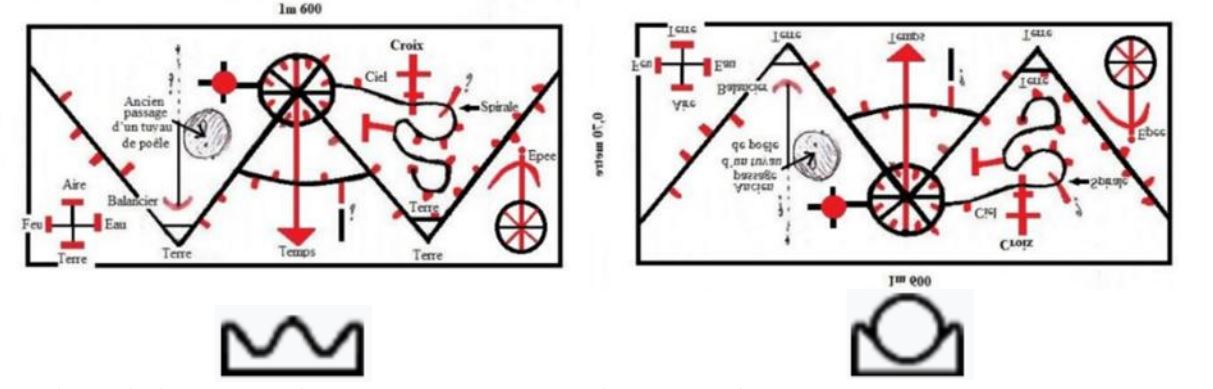

inversés, leur schéma générateur paraît se retrouver dans ces hiéroglyphes

égyptiens

:htts://en.wikipedia.org/wiki/Gardiner%27s_sign_list#Reading_list

Les signes

inversés et leur équivalence hiéroglyphique

La

représentation de gauche visible sur la cheminée, paraît s’inspirer du

hiéroglyphe égyptien représentant des collines et signifiant « pays des

collines, terre étrangère ». La représentation de droite, après

retournement, paraît s’inspirer du hiéroglyphe égyptien représentant l’horizon

: lever de soleil entre deux montagnes. Cet idéogramme nommé Akhet, l’Horizon,

apparaît dans le nom de la cité d’Akhenaton: « l'horizon d'Aton », la

ville fondée par le pharaon Akhénaton, mais aussi – c’est important – dans le

nom égyptien de la Grande Pyramide de Gizeh : Akhet Khufu, l’Horizon de Khéops !

Les hiéroglyphes égyptiens

Cette

représentation des « Signes venus d’ailleurs » dans le sens

« Akhet-Horizon », met en relief deux pyramides égyptiennes. On

reconnaît à son sommet le pyramidion (la pierre angulaire) ou Benben, symbole

du rayonnement solaire sur lequel se tient symboliquement le Phénix ou

Benou. L'égyptologue Américain Mark

Lehner, expert du Sphinx affirme que les Égyptiens auraient pris le solstice

d’été en considération en construisant les pyramides. Ses observations

démontrent que lorsqu’une personne se tient près du Sphinx lors du solstice

d’été, le soleil semble se coucher exactement entre les pyramides de Khéphren

et de Kéhops. « Ceci est remarquablement similaire à un hiéroglyphe,

Akhet, qui signifie approximativement ‘’horizon’’ »

https://www.aime-jeanclaude-free.com/blog/akhet-khufu/

Les deux pyramides représentées sur la cheminée, mais

après retournement du haut vers le bas, correspondraient-elles à Khephren et à

Khéops ? Le Phénix évoqué ci-dessus est quelque fois, dans l’explication du

pyramidion, remplacé par le Sphinx. Nous retrouvons ici le voyage effectué depuis l’Égypte jusque dans

le Pilat ; voyage relaté dans mon article De

Péluse à Pélussin. Il apparaît que Patrick Berlier c’est intéressé à la

projection de la Grande Pyramide dans le Pilat. Dans son conte de Noël LE SECRET DE LA GRANDE PYRAMIDE - UN CONTE

D’UN AUTRE MONDE, il n’a pas hésité à projeter le Saint des Saints de la

pyramide en un lieu qui ne peut être que Sainte-Croix-en-Jarez, ou ses environs

immédiats… Inspiration plutôt judicieuse si l’on tient compte des observations

faites par notre ami Éric Charpentier (Sainte-Croix-en-Jarez

Un symbole de Perfections…) : « Le Magister de Sainte-Croix, s’il se

positionnait au centre du Triangle de la Chartreuse, centre du lieu sacré, ne

pouvait qu’observer les levers réels et non les lieux théoriques qui ont

pourtant toute leur importance comme nous venons de le voir. « Il se trouve que

par un heureux (?) hasard de Dame Nature, le soleil se lève à

Sainte-Croix-en-Jarez le jour du solstice d’été à l’endroit où le relief est le

plus bas et précisément au creux de de la ‘’cuvette’’ formée par les pentes des

collines de Rochassieux et de Chantaloup. Éric reconnaît « que ce

phénomène très étrange, entièrement lié à la topographie du lieu » fut

« manifestement »… « pris en considération dans un premier temps

par les bâtisseurs du néolithique mais aussi dans un second temps par les

bâtisseurs du Moyen-Âge. » Avant d’ajouter : « Ce phénomène est certainement

le même qui a donné naissance à l’un des plus vieux symboles des observations

astrales, le hiéroglyphe égyptien ‘’akhet’’, symbole de l’horizon, figurant un

lever de soleil au creux d’une cuvette. » Dans mon article De Péluse à Pélussin, j’ai pu évoquer

l’influence du Royaume juif de Septimanie sur l’Histoire secrète du Pilat. Créé

sous Pépin le Bref en 759, ce royaume exista durant 140 ans puis se pérennisa

avec le titre de ''roi juif'' qui se transmit de manière héréditaire plusieurs

siècles durant au sein de la dynastie makhirite des Nessiim de Narbonne venue

de Bagdad, jusqu’en 1306, année où le roi Philippe le Bel, expulse tous les

Juifs de son royaume et se proclame détenteur de leurs biens.

htt://regardsdupilat.free.fr/bonneanneetrois.html

Les plus

grands Kabbalistes vont séjourner un temps dans ce territoire. L’un d’entre

eux, fut Abraham ibn Ezra dit Raba’a (1092-1167) célèbre linguiste, astrologue,

commentateur biblique et philosophe. Ce grand voyageur (Terre Sainte, Italie,

Angleterre, Égypte, Afrique) natif de Tudela en Navarre, étudia la Kabbale dans

la cité de Safed, la « ville des Kabbalistes » en Israël. Au retour

il séjourna à Babylone et en Perse, où le calife de Bagdad avait permis aux

Juifs d’avoir leur propre prince… les fameux Makir David dont un rameau

s’installa dans le Forez. Raba’a séjourna un temps en Italie et en Provence,

avant de rentrer dans l’ancien royaume de Septimanie à Narbonne. Il rencontrera

les Kabbalistes de Lunel, et étudia trois ans à Béziers. Il rédigea un

intrigant commentaire sur les mystères évoqués ci-dessus. Voici après

traduction ce commentaire :

« Et

il y avait des hommes, combien peu, qui croyaient en un homme qui avait le Nom

de Dieu. Et quand Rome crut aux jours de Constantin qui renouvela toute la

religion et mit sur son étendard une forme soutenue par un prêtre Édomite, il

n’y avait personne au monde qui garderait la nouvelle Torah, hormis quelques

Édomites ; c’est pourquoi Rome fut appelée ‘’le Royaume d’Édom’’. »

Cet homme

qui avait le Nom de Dieu ou Éloah, c’est bien sûr Jésus. C’est bien l’empereur

Constantin qui instaura la religion des chrétiens en tant que religion d’état.

Son étendard est le fameux labarum, sur lequel fut apposé le Chrisme

(symbole christique, initiale X…) avec la fameuse inscription : In hoc signo

vinces, soit en français : « Par ce signe tu vaincras ». Il était

brandi par un prêtre Édomite. Edomi signifie « rouge » d’où une

possible traduction en « prêtre Rouge » et l’on pense aux Druides Rouges

qui dans les combats maniaient l’épée ou la lance… Étrangement le commentaire

de Raba’a s’applique à deux versets bibliques. L’un se trouve dans le Livre des

Juges (5-4) et l’autre dans le Livre du Deutéronome (33-2) dont voici

l’intéressante traduction présentée dans la Bible du Semeur : « Il dit :

L’Éternel est venu du Sinaï, il s’est levé pour eux ; aux confins de Séir tel

le soleil à l’horizon, et il a resplendi de la montagne de Parân. Et les saints

anges par myriades étaient autour de lui. » Cette traduction s’éloigne du

mot-à-mot. En effet, dans le texte hébreu (partie du verset où est évoquée

Séir), seul le mot Zara’h ou Zariha : « se lever » ou « briller »,

caractéristique du soleil, apparaît :

(il) a brillé sur le Séir pour eux ! » Les mots soleil et horizon,

n’apparaissent en fait que dans l’exégèse hébraïque. Le commentateur juif

Malbim (XIXe siècle) explique que le mot Zariha, « fait

référence au début de l'apparition de la

lumière et non à sa persistance. » Le mot est donc synonyme de l’égyptien

Akhet. Les quatre lieux indiqués dans le verset, suivant le Sifre Deutéronome, commentaire juif du

IIIe siècle accepté depuis par tous les grands exégètes Juifs ainsi

que par saint Jérôme, doivent être ainsi compris : Il est venu du Sinaï - lorsque le Tout-Puissant a révélé qu'il

devait donner la Torah à Israël, non pas dans une seule langue, mais en quatre

langues […] : Il est venu du Sinaï -

c'est la langue hébraïque. Et il s’est

levé sur le Séir, pour eux ! : c'est une langue romaine (Romi). Apparue du mont Paran - c'est une

langue arabe. Et a quitté les saintes

myriades (les anges) – c'est une langue araméenne ». Le Séir désigne

le Mont Séir, la montagne biblique d’Édom qui dans l’exégèse juive, notamment

dans les Manuscrits de la Mer Morte, correspond à Rome et à l’Empire Romain

dont la langue est le Romi (latin). Saint Jérôme au siècle suivant, à l’appui

de ce commentaire traduira : Et de Seir ortus est nobis » soit en français :

« Et il s’est levé pour nous de

Séir » ! alors que le texte hébreu dit « pour eux » ! Jérôme par sa compréhension du commentaire juif

ose cette traduction audacieuse. Suivant le commentaire juif, cette phrase

tirée du Deutéronome, doit être associée à un verset du Livre des Juges 5-4

(Bible du Semeur) : « Ô Eternel, lorsque tu sortis de Séir, lorsque tu

t’avanças depuis les champs d’Edom, la terre se mit à trembler et le ciel se

fondit en eau : les nuées déversèrent une pluie abondante. » Mais ce

commentaire du Sifré Deutéronome reconnu

par tous les Kabbalistes à commencer par Raba’a qui établit une correspondance

entre le Mont Séir d’Édom (territoire des fils d’Ésaü ou Édom) et la région où

Constantin a été acclamé empereur, se prolonge ainsi : « Tout d’abord,

Dieu s’approche des fils d’Ésaü et leur demande s’ils sont prêts à recevoir la

Torah. Ils s'enquièrent de son contenu mais, après avoir appris qu'il inclut

une interdiction du meurtre, ils expliquent que l'effusion de sang est

l'essence de leur patriarche, qui accomplit la bénédiction d'Isaac : ‘’Par ton

épée tu vivras » (Genèse 27 - 40).’’

» D’où il appert que : « Le meurtre est donc un aspect intrinsèque du

caractère et du patrimoine de Rome « Cette épée d’Ésaü par laquelle vivent

les Édomites est présentée comme leur « héritage ». Rashi de Troyes, le Rabbi

Champenois qui commentait le texte hébreu au mot-à-mot, expliquait qu’Édom/Ésaü

vivra non « par », mais « sur » son épée… Ce qui semble

indiquer que cette épée peut s’entendre tout à la fois comme l’arme de guerre

qu’elle est mais aussi comme un lieu. N’oublions pas que Rashi vivait dans le

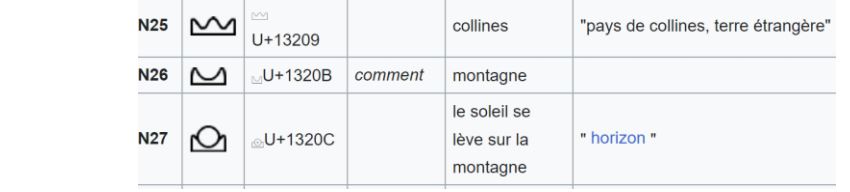

royaume de France. Dans les « Signes venus d’ailleurs » nous découvrons une

épée. Était-elle à l’origine, aussi rouge qu’elle apparaît sur la

reconstitution ? L’épée d’Édom après traduction apparaît comme l’épée Rouge…

Cette épée semble bloquée dans une roue. En avril 2020 l’hermétiste Renard

Gambline inspiré par les « Signes venus d’ailleurs », nous présentait dans les

Regards du Pilat, une pertinente étude des signes. htt://regardsdupilat.free.fr/renard.html Il décrypte de belle façon la présence dans ces signes de

l’hermétique S, le Serpent, « hiéroglyphe du Principe alchimique

primordial » et « signe graphique du soleil , père de la lumière

c'est la notation de mouvement, du devenir et du déplacement sur la roue avec

ses rayons, nécessaire à la coction de la matière ». Nous retrouvons la

roue à proximité du S : « Pour la roue surmontée d’une épée ; elle

représente la roue de la fortune dans l'art du Moyen Age avec un sens plus

étroit auxquels sont attachés des hommes ou des figures allégoriques puisque

l’ensemble symbolise les changements de fortune, la roue est liée à la

symbolique du cercle, à laquelle s’ajoute la notion de mouvement, du devenir et

du déplacement. » Cette roue, symbolique du soleil apparaît surmontée de l’épée,

rayon lumineux solaire dont Renard Gambline nous rappelle qu’elle est l’hiéroglyphe du feu des

Philosophes. Posée sur la lame de l’épée, la roue apparaît comme un cercle

partagé en deux partis égales chargées d’une croix en X ou croix de saint André

: la Lumière. L’épée est placée à l’extérieur de la pyramide. Elle veille telle

le Sphinx sur la pyramide.

Détail de la roue et l'épée

Dans

l’article De Péluse à Pélusin, citant le Rav Roiter j’indiquais que le mot

Sphinx était étymologiquement apparenté à l’hébreu Tsaphon qui désigne ce qui

est « caché », un « mystère », le « Nord » d’où vient

la lumière (Livre de Job) et le dieu

du Nord, Baal Tsephon. Ce que je ne savais pas lorsque je rédigeai cet article,

c’est que cette étymologie du mot Sphinx était déjà ancienne. En effet,

Frédéric Portal (Les symboles des

Égyptiens comparés à ceux des Hébreux suivi du texte intégral en français du Hieroglyphica

d’Horapollon – 1840 – réédité avec commentaires par Georges Lahy) évoquait

déjà pour le mot Sphinx « l’hébreu […] TŠAFAN signifie cacher et garder, et […] TŠAFON ou […] TŠEFOUN, un

mystère, un arcane et la région des ténèbres, le nord. »… « Le sphinx

possédait encore la signification de maître

ou seigneur ». Le mot Sphinx dans

le sens de « Seigneur » apparaît ainsi comme un synonyme de Séir (nom de la

montage d’Édom) dont l’une des étymologies est précisément « Seigneur » en

akkadien. Le baron Frédéric de Portal terminait ainsi son exégèse du mot Sphinx

: « Pharaon délègue sa puissance à Joseph, et le nomme interprète des sphinx, […], ou interprète

des choses cachées. Le premier ministre était le gardien et l’interprète des ordres cachés du souverain et des lois

secrètes de l’empire. » Ceci est d’autant plus intéressant, car ainsi que je

l’ai évoqué dans mon article, Joseph suivant les commentateurs juifs, avait transformé le blé en or. Cet Or que les

Hébreux quittant l’Égypte au temps de Moïse auraient retirés des pyramides… (De Péluse à Pélussin… ). Les Hieroglyphica d’Horapollon ont été

traduits et même adaptés par Nostradamus. Le Mage de Salon affirmait avoir

traduit l’Orus Apollo non pas

l’édition vénitienne de 1505 d’Alde Manuce mais « SCELON UN TRES ANCIEN

EXEMPLAIRE GREC DES DRUIDES ». Patrice Guinard (Nostradamus traducteur Horapollon et Galien – BoD Édition) a révélé

dans la traduction de Nostradamus la présence d’un véritable codage. Il émet

l’hypothèse suivant laquelle l’exemplaire druidique

que Nostradamus aurait possédé, pourrait provenir de la station

gallo-romaine de Glanum où se trouve cette curieuse inscription : « L. HO.

SCRI. » ainsi commentée par P. Guinard : « Une allusion à des livres d’Horus ?

Ceux d’Horapollon ? Transmis par un copiste ? » Peut-être « L : Liber : Livre(s) », « HO : Horus et « SCRI : SCRIBO, Scribe » Nostradamus n’a pas omis de traduire

en un huitain la section désignée par cet incipit : « [A75] Comment ilz signifient la bouche » dont voici les premiers

vers :

Et quant ilz veulent bien descrire la

bouche

A paingdre au vif ung serpent ont s’esforce

Car par la gueulle nous nuict quant il nous touche

Au travers des trois premiers vers de ce huitain nous retrouvons en termes hiéroglyphiques, le nom du premier porteur de la Sainte Lance (pé nahash : la « bouche de serpent ») tel que suivant l’Orus Apollo les Égyptiens décrivaient la bouche. Le cryptage de l’ouvrage tel que le conçut Nostradamus, serait peut-être à prendre en compte pour la compréhension des mystères pilatois évoqués ci-dessus. Ce traité aurait été écrit en langue copte et traduit en grec par un certain Philippos dont le nom qui est aussi celui d’un apôtre de Jésus, signifierait suivant la Légende Dorée : « Bouche de lampe »… Les « Signes venus d’ailleurs » donnent à penser qu’il faille associer l’épée à la croix de Lorraine, placée sous la vigilance du Serpent, l’S ou la Grosse S (le Gros Airain nostradamique).

Cette

croix se retrouve dans le Pilat. Patrick Berlier nous en parle dans le tome 18

du Guide du Pilat et du Jarez : Le

Pilat au fil du Rhône De Vérin à Chavannay… Avant de s’arrêter longuement à

La Valette, Patrick s’arrête à la Morcellarie où l’on accède après avoir fait

une halte à la Pierraborna marquée par son socle rocheux. Sur la paroi rocheuse

est gravée une croix de Lorraine « à l’intérieur d’un V » croix qui, Patrick

nous le rappelle, « se nommait ‘’croix d’Anjou’’, en raison d’une relique, un

fragment de la Sainte-Croix taillé en croix à double traverse, ramené de Terre

Sainte en Anjou par les Croisés. Parmi eux était un certain Gordin de Roucout,

templier de la commanderie de Marlhes. Le bon roi René en fit son emblème, et

la rebaptisa ‘’croix de Lorraine’’ après avoir vaincu Charles le Téméraire à

Nancy en 1477. ». Patrick rappelle ensuite que : « Si la province d’Anjou est

bien loin du Pilat, la ville d’Anjou en est au contraire très proche, de

l’autre côté du Rhône. Elle fut le fief de l’une des branches de la famille de

Roussillon. »

Une croix

de Lorraine dans un V se retrouve à Montreuil-sur-Mer. Philippe Valcq,

historien de la cité, la présente comme le « Signe de ralliement des Ligueurs »

(L’énigme de la ville secrète des

Templiers Montreuil-sur-Mer – Éditions Ramuel). La croix d’Anjou fut

utilisée par les Templiers, il est donc possible que les Ligueurs au XVIe siècle aient utilisé ce symbole en

toute connaissance de ses origines. Les « Signes venus d’ailleurs » ne semblent

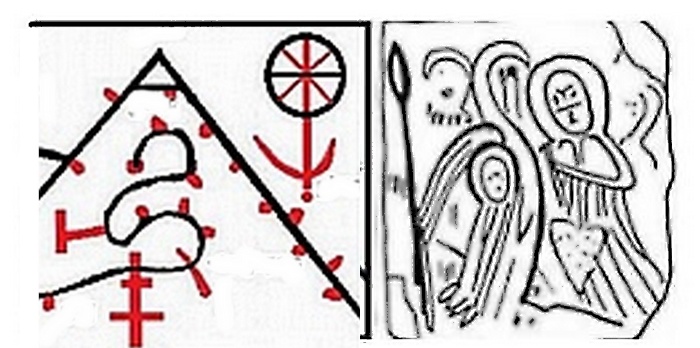

pas étrangers aux graffitis de Chinon, le Testament des Templiers : Nous

reconnaissons sur cette partie des graffitis de Chinon, la Sainte Lance.

Comparaison des

« signes venus d'ailleurs » et des graffitis de Chinon :

la grosse S forme leur point commun

Albert

Heron de la Chesnay (Les graffiti de la

tour du Coudray à Chinon – revue Atlantis n° 268), Président-fondateur à

Chinon du C.A.N.O. (Compagnons d’archéologie et d’iconographie pour nantir les

œuvres) qui œuvra dans cette cité avec Louis Charbonneau-Lassay, s’interroge

sur la découverte de la Sainte Lance : « Est-elle pour eux un signe, un présage

? Les Chevalier du Temple sont-ils la ‘’lance de Dieu’’, comme Jeanne d’Arc

faisant prendre à sainte Catherine l’épée de Fierbois qui devint ‘’l’épée de

Dieu’’ ? » Ente la Sainte Lance et le Templier auréolé à genou, apparaît « un

ange dont il est séparé par un signe S (qui ressemble à un col de cygne) dans

lequel est placée une main. » A. Heron de la Chesnay reconnaît dans cette

représentation une Annonciation… une Grosse S (grossesse) à venir ?

Le

fondateur du C.A.N.O. nous entretient de la théorie avancée par certains

chercheurs suivant laquelle ces graffiti seraient une carte géographique de

type trésoraire. Le Templier militaire qui « défend les Lieux saints symbolisés

par les deux calvaires » et portant « le bouclier du Temple marqué de l’ennéade

», localiserait « la Commanderie de Payns, ‘’fief d’Hugues de Pays, fondateur

du Temple’’. L’auteur de cet article poursuit : « En bas à droite du graffiti,

nous considérons avoir saint Bernard comme en bas à droite de la carte, nous

avons sa fondation : l’abbaye de Clairvaux ». La carte ici mentionnée est celle

présentée par Louis Charpentier dans son livre Les mystères Templiers. « L’énigme… serait donc dans la forêt, dans

la partie dite du Grand Orient… ? » L’hypothèse forêt d’Orient, zone

marécageuse créée par les Templiers, demeure très intéressante. Il serait

peut-être envisageable de proposer une lecture similaire avec les « Signes

venus d’ailleurs ». Les lieux s’il faut en retenir apparaissent peut-être dans

cet article. S’il fallait retenir une abbaye cistercienne nous la découvririons

assurément dans les propos suivants : Saint Bernard qui donna à l’Ordre du

Temple ses statuts, s’en vint « sur les confins de la Bourgogne, du Forez

et du Lyonnais, dans la vallée de la Tessone* […] visitant ces lieux, avec

quelques-uns de ses frères, arrivé à l'endroit où s'éleva depuis le couvent de

la Bénisson-Dieu, s'écria dans un transport d'enthousiasme et d'inspiration :

‘’Hic, fratres, benedicamus Domino’’. Ici,

mes frères, bénissons Dieu. Solitude, silence, vallée humide et profonde,

c'était l'image de la vallée d'Absinthe (premier nom de Clairvaux). Une émotion

bien naturelle tira de l'âme du saint cette exclamation prophétique qui

détermina le nom et le séjour de la XXXème fille de Clairvaux. » *La vallée de la Tessone formait une

enclave du territoire Lyonnais entre le Forez et la Bourgogne.

htts://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=htt%3A%2F%2Fabbaye.benisson.dieu.free.fr%2FHistoire.htm%23_Toc65030696#federatin=archive.wikiwix.com&tab=url

Nous

pouvons découvrir ces informations sur le site de l'abbaye de la Bénisson-Dieu

[en mode archive] dans l’article Abbaye

Royale de la Bénisson-Dieu. Cette abbaye cistercienne se trouve dans la

commune La Bénisson-Dieu (département de la Loire). Ces faits ont été notamment

rapportés par le chanoine Jean-Marie de La Mure, dans son Histoire du Forez.

À suivre... Prochainement vous découvrirez la seconde

partie de cette recherche passionnante : De la maison aux « Signes venus

d’ailleurs » aux divinités OSIRIS et ISIS