Projection de la

Sainte Lance sur le Pilat druidique et templier Seconde partie : De la maison aux « Signes venus

d’ailleurs » aux divinités OSIRIS et ISIS |

Présenté

par

Michel Barbot |

|

Juin

2025 |

Les deux lignes manuscrites

Thierry m’informe : « Quand je me suis rendu

là-bas, et de nombreuses fois quand même, il n'y avait pas ces gravures sur le

puits. J'en déduis donc qu'elles ont été déplacées au grenier et qu'en fait il

n'en existe qu'une seule qui initialement se trouvait sur le puits et ensuite

en réemploi au grenier » Cette écriture utilisée par Léonard De Vinci est dite

« écriture spéculaire » ou « écriture en miroir ».

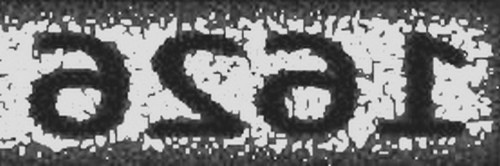

L’écriture spéculaire de la date 1626 révèle à notre regard une autre lecture,

soit le nom asar. Il convient d’indiquer que le dieu OSIRIS (forme grecque)

portait en Égypte ancienne le nom de OUSIR ou ASAR. Ce nom serait apparenté à

l’hébreu biblique Asar (Osar, Ousar) avec le sens de « protection » ou «

protecteur ». L’une des significations données à la divinité égyptienne est «

Lance divine ».

1626 ou asar

La

pyramide était reconnue comme la Colline

Primordiale et Montagne de Vie dont Isis est la Dame. Les quatre faces de

la pyramide « manifestent les quatre (points cardinaux terrestres) et les

quatre directions de l’univers au centre desquels se trouve Osiris. » (Dictinnaire de Mythologie et de Symbolique

Egyptienne, Robert-Jacques Thibaud – Dervy Livres)

De ASAR à

ISIS – des Laurencin aux Montdor : la piste Chevaliers de Malte ?

Cette

façon de cacher le nom asar derrière la date 1626 me fit immédiatement penser à

une inscription comparable sur la colonne située devant la chapelle

Sainte-Catherine de Lizio en Bretagne (Morbihan), où le nom ISIS se cache

derrière la date I6I6.

L'inscription I6I6 ou ISIS (Photo de

Christian Lelièvre)

Or cette

chapelle, ainsi que la proche commanderie des Templiers de Carentoir, fut

relevée au XVIIe

siècle par un certain Charles Laurencin, dont la famille était originaire de la

région lyonnaise. La maison des « Signes venus d’ailleurs » se situe

elle dans le Pilat rhodanien. Nous pénétrons ici dans un territoire entre

Lyonnais et Forez où les Laurencin puissante famille de Lyon vont acquérir des

terres nobles qui leur permettront d’accéder à la noblesse. Cet accès fut

facilité par Anne de Bretagne dont l'épouse de Claude Laurencin était la femme de chambre.

Rappelons qu'Anne de Bretagne fut l'épouse de deux rois de France successifs,

Charles VIII et Louis XII. À ce titre elle séjourna plusieurs fois à Lyon, où

la laissait son époux lorsqu'il allait guerroyer en Italie, puisque Louis XII

tentait de poursuivre la conquête du nord de l'Italie, engagée par Charles

VIII. De même, lorsque François Ier reprendra cette tentative, il laissera à Lyon en passant son

épouse Claude, la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Ces singulières

reines de France surent l'une après l'autre gagner le cœur des Lyonnais, qui

nourrissaient pour elles une grande affection.

Blason de Charles Laurencin

Claude

Laurencin ainsi devenu Baron de Riverie, acquiert la maison qui portera leur

nom en 1528. Dans la liste des illustres Laurencin nous évoquerons tout d’abord

Claude I et Claude II. Les historiens lyonnais Claude Breghot du Lut et

Péricaud aîné (Catalogue des Lyonnais

dignes de mémoire – Lyon 1839) nous présentent ainsi le premier : « Ce

Claude I eut beaucoup d’enfants, et, après la mort de sa femme, entra dans

l’état ecclésiastique. On lui donne en plusieurs endroits le tire de trésorier

de la religion de Saint-Jean de Jérusalem. » . Claude II, baron de Riverie

« épousa Sibylle Bullioud, dame d’honneur de la reine Claude, femme de

François Ier et fut le père de Ponce Laurencin, de l’ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, savant dans le droit canon, et grand

prédicateur. ». L’abbé Jacques Pernetti (Les Lyonnais dignes de mémoire, tome premier – Lyon 1757) nous

entretient en ces termes sur Ponce (Pons) Laurencin : « PONS LAURENCIN, d’une

des plus anciennes familles de Lyon, qui existe encore […] Il étoit fils de

Claude, Baron de Riverie, Seigneur de Chatellard & Fontanès, trésorier de

la Reine Anne de Bretagne, & de Sibylle Bullioud, si agréable à cette Reine

& à la Reine Claude. Il étoit savant dans le Droit canon, & grand

prédicateur. Il étoit de l’Ordre de St. Jean de Jérusalem. Ce fut lui qui,

après la prise de Rhodes, prêcha à Viterbe devant le Chapitre de l’Ordre

assemblé, en présence du Grand-Maître. A la mort de l’Archevêque de Rhodes, il

disputa le prieuré de toutes les Eglises de l’Ordre à Michel Fontano, en

1524. » La présence des Laurencin dans l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem

semble d’importance. C’est ainsi que l’on retrouve au XVIIe siècle

notre Charles Laurencin commandeur en Bretagne, pourvu du Temple de Carentoir

et du Temple de la Coëffrie en Messac (1649-1666).

Église du hameau du Temple (commune de Carentoir, Morbihan)

dernier vestige de la commanderie des Templiers

CHARLES

LAURENCIN (Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même.

Devise : Lucet in tenebris) est un « Prêtre religieux de Saint-Jean de

Jérusalem, il fut pourvu le 14 novembre 1649 et prêta serment au roi par

procureur à Nantes, le 16 décembre 1651 ; il prit possession de sa commanderie

le 1er novembre 1652, se trouvant alors ‘’grand vicaire au spirituel

pour son Ordre de Monseigneur le Grand prieur d'Aquitaine’’. Il rendit aveu au

roi en 1652 et 1673 et mourut en 1675 (Archives de la Vienne, 3 H, 300 et

301). » La mission bretonne de Charles Laurencin fut officiellement de

relever le Temple de Carentoir ainsi que la chapelle Sainte-Catherine de Lizio

(Morbihan) en proximité de la forêt de Brocéliande.

Chapelle Sainte-Catherine de Lizio

Bien que

prêtre Hospitalier de Saint-Jean, il a fait renaître l’esprit des Templiers qui

animait à l’origine les lieux. La chapelle de Lizio patronnée par sainte

Catherine d’Alexandrie ou sainte Catherine d’Égypte apparaît tournée vers

l’Égypte antique. L’abbé Coudray dans son livre Langages oubliés de compagnons et maîtres d’œuvre (novembre 1996

« Mille chemins ouverts » n° 4) évoque l’aspect isiaque de la

chapelle, s’arrêtant notamment sur «la colonne d’Isis » : « A première vue

on est tenté de lire 1616 mais, à regarder de plus près, on s’aperçoit vite que

la graphie des I et des 6 est bien différente de celle qu’on trouve dans les

nombres qui précèdent ou qui suivent. » Pour cet abbé, il s’agit non pas de la

date du relèvement de la chapelle, ainsi que certains l’ont pensé en évoquant

Charles Laurencin (ce qui était prématuré) mais « des lettres écrites en

grec copte (le grec d’Egypte), 2 iota et 2 tschina qu’il faut

lire ISIS. » L’abbé reconnaît que ceci est surprenant car nous sommes bien

dans une chapelle chrétienne. Curieusement ces quatre lettres sont associées à

un chrisme aujourd’hui difficile à visualiser malgré le rouge qui accentue le

dessin. L’abbé Coudray se permet néanmoins cet autre commentaire : « Ī6Ī6 et le

chrisme, ISIS, c’est l’Égypte. I X, le nom de gloire de Jésus. Ici, le pèlerin

est invité à sortir d’Égypte pour aller plus loin vers une terre promise, ainsi

que le proclamait Michée (7, 15) : ‘’Comme aux jours anciens, sors d’Égypte, et

tu verras des merveilles !’’ » Comment l’abbé en partant uniquement de nom

d’ISIS et du chrisme, peut-il en arriver au verset 15 du chapitre 7 du Livre de Michée ? A-t-il des raisons de

le faire ? Bien sûr il a passé son enfance dans cette chapelle. Des Compagnons

tailleurs de pierre dont certains étaient de sa famille – il les a connus – ont

œuvré dans l’édifice. Il raconte qu’enfant, sa grand-mère lui a « souvent

répété que le soleil et les ombres me révéleraient peut-être un jour des

secrets cachés quelque part en ce lieu. » Et des secrets il en a découvert

plusieurs… Dans son livre, il évoque les propos de sa grand-mère lorsqu’il

évoque la dédicace de l’inspiré :

c’est-à- dire Charles Laurencin. L’abbé Auguste Coudray qui sera nommé par son

évêque à Sainte-Catherine de Lizio apparaît ainsi comme le successeur de

Charles Laurencin, prêtre hospitalier… Ce verset biblique nous parle de la

sortie d’Égypte du peuple des Israélites sous la houlette de Moïse. « Tu

verras les merveilles »… Les exégèses juives évoquent les grandes

merveilles qui ont accompagné les Israélites depuis la sortie d’Égypte mais qui

ont été faites « le’ati levou » : « pour l'avenir à venir » ! Le

mot traduit par « prodiges, merveilles » est le pluriel du mot Pala,

racine du mot Pila : « éléphante »…. un mot qui pour A. Péan serait à

l’origine du Mont Pilat. Cet éléphant que nous retrouvons sur le tableau de la

chapelle de la Madeleine peint par Jean-Baptiste Bonnel, dit Jean Bonnel. htt://regardsdupilat.free.fr/voeuxdixneuf.html

La mission toute templière poursuivie par Charles

Laurencin l’Hospitalier était placée sous le sceau de l’Égypte ancienne. L’abbé

Auguste Coudray s’interroge sur les raisons qui amèneront l’Hospitalier à

Lizio, ancien lieu templier nommé en breton Pédu : « Est-ce le nom de Pédu qui évoqua pour lui la terre noire, ce limon fertile de la

vallée du Nil, promesse de moissons dorées et que les Égyptiens appelaient alchemia ? […] Peu importe, mais la

dédicace fut dite : ‘’lucet in tenebris’’, en trois mots extraits du prologue

de l’évangile de Jean (1-5). » Cette dédicace, chose rare, fut inscrite sur le

fronton de l’édifie, alors que « la dédicace se dit ordinairement dans le

secret ». L’abbé Coudray ajoute que le commandeur l’inscrivit lui-même au bas

de son blason. Une telle affirmation démontrerait qu’il fut le premier membre

de la famille des Laurencin de l’Ouest de la France et surtout qu’il aurait été

marié avant de devenir membre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ? Une

recherche me permit de découvrir le blason et la devise du commandeur dans deux

armoriaux : ̶Armorial général de

l'Anjou (1890) Fascicule 10 / par M. Joseph Denais (1851-1916) et le Nobiliaire

et armorial de Bretagne, par P. Potir de Courcy (1815-1891) Volume 2,

Édition de 1862 : Édition de 1890 : P. Potir de Courcy dans son Nobiliaire et armorial de Bretagne,

l'édition de 1862, présente les Laurencin comme étant originaires du Lyonnais.

Dans l’édition de 1890, il les présente comme « (orig. d’Anjou), sr de Montragier », ce qu'il faut

comprendre : Seigneurs de Montragier. Présentation confirmée la même

année, tout au moins pour la seigneurie, par M. Joseph Denais dans l’Armorial général de l’Anjou, où cette

noble famille est dite « Laurencin (de) de Montragier. ». Dans l’édition 1890

de Courcy, nous découvrons que Germain de Laurencin (sr de Montragier) est marié à Elisabeth Loppes. Germain et son fis

également prénommé Germain, tous deux secrétaires du roi, sont Nantais. Charles

Laurencin, l’Hospitalier, bien que n’apparaissant pas dans ces armoriaux, était

membre de cette branche de Laurencin dite « Laurencin de

Montragier ». Le 16 décembre 1651, suite à sa nomination le 14 novembre

1649 au tire de commandeur de Carentoir, il prêta serment au roi par procureur

à Nantes. Était-il comme le seront, Germain père et Germain fis, domicilié à

Nantes ? La réponse ne nous est pas connue. Sa fonction de « grand vicaire

spirituel » auprès du « Grand prieur d'Aquitaine » atteste du

fait qu’il était un personnage important dans l’ordre. L’abbé Auguste Coudray

le décrit ainsi : « Homme de relation, il possédait une connaissance

étonnante et une culture spirituelle profonde. » L’Armorial général de l'Anjou ainsi que le Nobiliaire et armorial de Bretagne pourrait donner à penser que les

Laurencin de Montragier ont porté ce

nom après avoir pris possession d’une seigneurie angevine du nom de Montragier.

C’est ainsi que je contactai le service Patrimoine de la Médiathèque d’Angers.

La réponse précise était la suivante : « L'Armorial général de l'Anjou

mentionne bien une famille Laurencin de Montragier, mais cette dénomination ne

correspond apparemment à aucun château, ni même toponyme angevin. » Voilà

qui est dit ! J’envoyais le jour même un nouveau mail à la Médiathèque d’Angers

en indiquant qu’un ami (en l’occurrence Patrick Berlier) émettait l’hypothèse

suivant laquelle, plus que l’Anjou en tant que région, il fallait peut-être

entendre : « la commune d'Anjou dans l'Isère au sud de Vienne ». La

réponse de l’aimable dame du Patrimoine de la Médiathèque d’Angers fut

immédiate : « Ce n'est pas impossible en effet, car la Bibliothèque

possède par ailleurs un portrait photographique de la comtesse de Laurencin,

née de Virieu, ce qui évoque bien sûr le Dauphiné. Je ne l'ai pas mentionné

dans mon précédent courriel car la date est évidemment tardive (1861). Il est

placé à la suite d'un portrait de la marquise de Mortemart, née de Laurencin.

Tous deux sont visibles en suivant ce lien :

Le portrait photographique visible en suivant ce lien, est ainsi

légendé : Ce portrait d’importance démontre que dans la seconde moitié du XIXe siècle, les Laurencin de Montragier,

non seulement avaient toujours des relations avec leurs ancêtres du Pays

Lyonnais mais également qu’ils s’unissaient encore lors des mariages avec de

nobles familles de cette région couvrant le Lyonnais et le Pilat. Le comte de

Laurencin en question épousa une de Virieu, membre de cette noble famille qui

résida notamment dans le château de Virieu à Pélussin, cité d’importance pour

cette étude. Dans cet album, la photo précédente représente Mme la Marquise de

Mortemart née de Laurencin (1861). Il est

difficile d’affirmer que ces dames, comtesse et marquise, portent le nom des

Laurencin de Montragier plutôt que celui des Laurencin restés dans le Lyonnais,

car des unions entre ces familles ont bien été enregistrées dans le Lyonnais.

Il n’en reste pas moins que cet album est ainsi catalogué : « Album

photographique de nobles angevins et de leur parenté / [tirages sur papier

de Disdéri] (Rés. PH 003) » L’énigme plus

importante encore, s’affirme avec le nom de Montragier. Non il ne se localise

pas en Anjou, bien que, pourtant, l’un et l’autre noms soient associés ! Dieu

sait, si Patrick Berlier et moi, avons pu passer du temps afin de découvrir le

mystère entourant ce toponyme pourtant présenté par les armoriaux. L’énigme se

corse plus encore lorsque nous découvrons qu’une autre famille du Lyonnais :

les Mont-d’Or ou Mondor sont également présentés en qualité de seigneurs de

Montragier. Des érudits du Lyonnais vont même jusqu’à douter de l’existence

d’une seigneurie de Montragier ! Patrick ne lâchait pas prise mais chaque

hypothèse effaçait naturellement la précédente. La région Anjou fut rapidement

supplantée dans notre recherche (tout au moins pour Montragier) par la commune

d’Anjou sise dans le département de l’Isère. Ce toponyme communal a été reconnu

comme pouvant provenir d’Andecavus, d'après le nom d'un peuple gaulois, les

Andecavi ou Andegavi qui donna précisément son nom à la cité d’Angers, capitale

de l’Anjou. Le Guichet du Savoir de la Bibliothèque Municipale de Lyon avançait

une explication à la présence des Laurencin en Bretagne « Il semblerait

que l'Armorial des bibliophiles de

Lyonnais, Forez, Beaujolais... de William Poidebard puisse nous apporter un

élément de réponse en la personne de Claude Laurencin et de son épouse Sibylle

Bullioud, née vers 1485 : ‘’Pendant un des séjours de la reine Anne de Bretagne

à Lyon, Sibylle Bullioud plut tellement à cette princesse par le charme de sa

conversation, la variété de ses connaissances et l'enjouement de son caractère,

qu'elle la mit au rang des dames de sa chambre. La reine Claude, femme de

François Ier, lui accorda le même honneur et l'investit de toute sa

confiance’’ (Poidebard, p. 342). « La duchesse Anne de Bretagne, devenue reine

de France après avoir épousé Charles VIII en 1491, séjourne une première fois à

Lyon en 1494, mais Sibylle Bullioud n'est alors âgée que d'environ 9 ans. C'est

très certainement à l'occasion du second séjour à Lyon à partir du 15 mars 1500

(Entrées royales et fêtes populaires à

Lyon du XVe au XVIIIe siècles, p. 65) qu'Anne de Bretagne, devenue

entre temps l'épouse de Louis XII, a l'occasion de rencontrer favorablement

Sibylle Bullioud, alors âgée d'une quinzaine d'années. Celle-ci continuant à

bénéficier des faveurs de la cour au règne suivant, il n'est pas absurde

d'envisager qu'elle ait aussi pu bénéficier de quelque largesse testamentaire,

sous forme de possession foncière en Bretagne après le décès de sa protectrice

en 1514. » Le Guichet du Savoir conclut : « Aucune preuve ne permet

d'attester cette hypothèse, et il convient par conséquent de se montrer

prudent, mais ces possessions auraient pu être transmises à la descendance de

Sibylle Bullioud après son mariage avec Claude Laurencin… »

Blason des Laurencin du Lyonnais

Les

Laurencin du Lyonnais et du Forez, blasonnaient : « De sable au chevron d'or accompagné de trois étoiles d’argent » et

arboraient la devise : « LUX IN TENEBRIS

POST TENEBRAS SPERO LUCEM ». Bien qu’elles s’en démarquent, les armoiries

et la devise des Laurencin de Montragier apparaissent comme une variante. Les

armoiries de la branche bretonne et angevine des Laurencin (sans la devise)

furent également portées par la noble famille des Arçon du Forez. La devise des

Laurencin Lyonnais, bien qu’empruntée au Livre

de Job (17-12), doit aux livres d'Heures qui la répètent fréquemment. «

Cette parole, très naturelle dans la bouche de Job, fut, à l'époque de la

Réformation, interprétée comme un désir de changement de religion de la part de

nos pères. » Telles sont les informations figurant sur ce site :

htts://www.geneve.ch/themes/culture/bibliotheques/interroge/reponses/est-origine-de-la-devisepost-tenebras-lux-sur-les-armoiries-de-geneve

Il n’est pas non plus d’affirmer que les Laurencin de Lyon

se tournèrent dans leur ensemble vers le Protestantisme. Leur présence dans

l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Malte ne paraît pas déterminante pour

l’affirmer. Par contre les Laurencin de Montragier préférèrent (l’origine

remonterait à Charles Laurencin) utiliser une devise assez proche mais tirée du

Prologue de l’Évangile de Jean.

Charles Laurencin était un Hospitalier de Saint-Jean… il aurait créé, suivant

l’abbé Auguste Coudray cette devise johannique pour la dédicace de la chapelle

Sainte-Catherine de Lizio qu’il releva. L’énigme géographique entourant la

seigneurie de Montragier qui donna son nom à cette branche des Laurencin

établie dans l’Ouest de la France (Anjou et Bretagne), nous fut enfin dévoilée

par le Guichet du Savoir. Patrick Berlier appuya sa demande sur un extrait de

l’ouvrage de Claude le Laboureur, Les

Masures de l'île Barbe, dans lequel, nous découvrons associés à Montragier,

non pas les Laurencin, mais les Montdor, famille possessionnée dans le secteur

de Vaugneray, seigneurs d'Hoirieu, Vaux et Montragier parfois écrit Montrager.

Notons qu’Antoine de Mondor seigneur de Montragier, s’est marié avec Demoiselle

Jeanne de Laurencin, fille du

seigneur du Péage, une seigneurie localisée dans la commune d’Irigny dans le

Rhône. Le Guichet du Savoir appuie dans un premier temps, sa réponse sur Le Dictionnaire illustré des communes du

département du Rhône, Tome 2, écrit par MM. E. de Rolland et D. Clouzet qui

nous apprennent :

htts://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5820284v/f588.item

Dans la

commune de Valsonne ou Saint-Pierre de Valsonne en Lyonnais près de Tarare se

trouvait l’ancien château de Montragier dit aussi Moragier (« Mo » :

abréviation de « Mont ») « avec une rente noble qui s’étend sur

les paroisses voisines. Il appartint à M. de Mont-d’Or. » (Description du Gouvernement de Lyon

(Extraite de l'Almanach de Lyon de 1760). Le 6 août 1512, Antoine de

Sarron, seigneur de Montragier, maria au Château des Forges, sa fille Barbe de

Sarron avec Antoine de Montd’or qui lui transmit Montragier, que ses

descendants gardèrent jusqu’au XVIIIe siècle. (L'Ancien Forez: revue mensuelle historique et archéologique –

1889-1890) » Le Guichet du Savoir présente au dossier une carte de

Valsonne extraite de l'ouvrage intitulé Histoire de Valsonne et du haut Soannant

jusqu'en 1800, écrit par l'abbé Auguste Comby. Suivre ce lien :

htts://www.guichetdusavoir.org/upload/mediatheque/image/valsonne-

671faeede325c814244621.jpg

Si la localisation de Montragier nous est à présent

connue, l’énigme subsiste. Comment les Laurencin établis dans l’Ouest de la France et venus du

Lyonnais, sont-ils connus en tant que Laurencin de Montragier ? J’interrogeais

à mon tour le Guichet du Savoir. La question apparaît aussi épineuse que le

Ragier, lieu défriché ou essarté suivant l’étymologie proposée qui aurait donné

son nom à la première famille ayant occupé le mont. Le Guichet avance comme

premier élément d’une possible réponse, le « mariage entre Jeanne de Laurencin

(1631-1709) et Antoine de Montdor (1619-1709) en 1657. De ce mariage est né

Raymond de Montdor (1653-1694) à Valsonne, également désigné comme seigneur de

Montragier. » Le second élément de réponse avancé apparaît dans la présence du

« nom de Laurencin […] parmi les quartiers des chevaliers de Malte de la

famille de Montdor » : Ces deux éléments en faveur d’une possible réponse sont

intéressants. L’union de ces deux familles pourrait effectivement peser dans la

balance. Petit bémol, le mariage ici évoqué entre ces deux familles, fut

célébré en 1657. Nous savons que Charles Laurencin bien que contemporain de

Jeanne de Laurencin et donc d’Antoine de Montdor, remplissait ses fonctions

d’Hospitalier de Saint-Jean déjà, antérieurement au mariage, en qualité de

Laurencin de Montragier… Les archives de l’Ordre de Malte indiquent qu’il fut

pourvu du titre de commandeur le 14 novembre 1649 (bien qu’il ne prendra

possession des deux commanderies que le 1er novembre 1652). Son entrée dans l’ordre est bien antérieure à la

première date mais il n’est pas certain qu’il arbora armes et devise dès son

entrée. Quoiqu’il en soit, l’élément prépondérant dans la balance pourrait être

l’aspect Hospitalier de Saint-Jean que l’on retrouve à la fois côté Lyonnais et

côté Bretagne chez les Laurencin. En parallèle les Montdor affirment des

Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Malte très importants. L’un d’eux

présentait en 1760 dans ses armoiries des quartiers dont l’un est de Laurencin…

Le titre de Laurencin de Montragier, semble-t-il de nature spéculative (?)

affirmé par cette branche ultime des Laurencin, de Bretagne et d’Anjou, ne

serait-il pas dès l’origine, un signe fort d’appartenance à l’Ordre des

Hospitaliers de Saint-Jean ? Signe spéculatif (on pense aux Francs-Maçons

spéculatifs face aux Maçons opératifs) que les Mondor également membres de

l’ordre, auraient validé ? L’énoncé complet de ce titre était : LAURENCIN (orig. d’Anjou), sr de Montragier.

Cette orig. d’Anjou, propre à la seigneurie de Montragier, est tout

aussi spéculative, mais en tenant compte du ministère hospitalier de Charles

Laurencin qui n’eut de cesse que de rendre au Temple de Carentoir et à la

chapelle Sainte-Catherine de Lizio son aspect templier des origines, nous

pourrions envisager, toujours dans un aspect spéculatif et symbolique, l’Anjou

mystérieux formulé par le Templier Souabe Wolfram von Eschenbach dans son

hermétique roman Parzival. Des

auteurs tels Pierre Ponsoye (L’Islam et

le Graal – Éditions Archè Milano) ou Michel Vaissier (ANJOU terre secrète du Graal ? – Cheminements Éditions) ont pu

apporter des éléments de réponse sur cet important mystère templier. Cette

réflexion permet de penser que dans le château ou maison forte de Montragier,

de hauts personnages de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem se retrouvaient pour

converser sur des sujets merveilleux…

N’oublions pas cette croix d’Anjou visible au bas de la pyramide dans les « Signes

venus d’ailleurs » de la maison évoquée par Thierry.

Cette

croix fut utilisée par les Templiers. Patrick Berlier nous le rappelle dans le

tome 18 (Guide du Pilat et du Jarez)

: Le Pilat au fil du Rhône De Vérin à

Chavannay : « non loin de La Valette, à Pierraborna nous trouvons

gravée sur la paroi rocheuse une croix de Lorraine « à l’intérieur d’un V. »

Parmi les Croisés qui ramenèrent de Terre Sainte la croix, se trouvait un

certain Gordin de Roucot, Templier de la commanderie de Marlhes.

Les Laurencin et les Mondor ou la Chaîne d’union

compagnonnique et maçonnique réunissant le Lyonnais à la Bretagne

Les

Laurencin, tout au moins cette branche dite de Montragier, présentent la

particularité d’avoir quitté le Lyonnais – via l’Anjou – pour la Bretagne, à

l’inverse des Montdor dont la particularité est d’avoir effectué le voyage dans

le sens inverse, soit de la Bretagne au Lyonnais. En effet, nous découvrons

dans l’ouvrage Les masures de l'Ile-Barbe,

de Claude Le Laboureur que la maison de Mondor est « sortie de la petite

Bretagne & de la famille de l’illustre & fameux Paladin Roland, si l’on

en croit la tradition ». Les aînés des Montdor, seigneurs d’Hoirieu,

« estoient en possession de venir tous les ans à l’Isle-Barbe le jour de

l’Ascension de Notre Seigneur, pour exposer au peuple entre les Reliques de

notre Église, le Cor d’yvoire de ce Brave. Leurs Armes qui sont d’hermines à

une bande de gueules, favorisent encore cette opinion ».

Blason des Montdor

Les

propos de Claude Le Laboureur relatifs aux Montdor interrogent. Ces seigneurs

sont des proches du monastère de l’Isle (Ile-Barbe). En M.CCL. (1250), l’abbé

Pierre s’en revient de Provence, « la plus part des Gentis-hommes Vassaux

de l’église et de l’Isle luy firent foy & hommage pour les terres &

biens qu’ils tenoient de luy. » Ces « Gentis-hommes » sont des Montdor. Ils

« portèrent la foy de ce qu’ils tenoient de son Eglise depuis le ruisseau de Tarenceu iusques à la Saône. »

Ils étaient détenteurs d’un territoire marqué du sceau de l’Église (celle de

l’abbé mais aussi celle de Lyon), placé entre deux eaux marquées par le sacré.

La Saône bien connue, affluent du Rhône, tient son nom de la déesse tutélaire

de la rivière : Souconna ou Sauc-Onna. Gollut et Paradin prétendaient que cette

rivière a été appelée sauconna parce que ses eaux avaient été teintes du sang

des martyrs. Elle témoigne de la « foy chrétienne » des premiers chrétiens de

Lyon. Les réchappés de la fureur lyonnaise, suivant une légende contée dans le

Pilat, auraient fui les persécutions de l'an 177, en se réfugiant à Pélussin.

La primitive chapelle, devenue crypte de la nouvelle chapelle, conserva en son

sein, une inscription en chiffres romains, DCCCLXXXI, indiquant l’année « 881

». Bien que l’on ait reconnu dans ces chiffes romains, une symbolique chiffrée,

l’abbé J. Batia retenant essentiellement son aspect calendaire, y reconnut la

confirmation de la royauté de Bozon sur la Bourgogne et la Provence. « La

date de 881 ne rappellerait-elle pas quelque vœu ou promesse à

Notre-Dame-soubs-Terre ou quelque pieuse fondation, faite par Bozon en

reconnaissance de l’heureuse issue de cette campagne qui aurait pu être

désastreuse pour lui ? » (Recherches

historiques sur le FOREZ VIENNOIS) Le ruisseau de Taranceu qui avec la

Saône délimitait le territoire sacré des Montdor qu’ils détenaient de l’Église,

restait pour sa localisation très incertaine, aussi je me tournais une nouvelle

fois vers le Guichet du Savoir. La réponse fut on ne plus rapide. L’existence

de ce ruisseau et son histoire se trouvent dans la Revue du Lyonnais : «

FONTAINE DE MONTGELA ou TARENCEU : La source ou ruisseau de Montgela (mont

gelé), aujourd'hui coulant sous terre, formait jadis un petit torrent

descendant du haut de Colonges jusqu'à la Saône. Ce ruisseau s'appelait au

moyen-âge Tarenceu, corruption de torrenceu (torrentueux), torrent-iac-us a

donné talanciaco pour taranciaco en l'an 990 (cart. d Ainay ch. 38). » Cette

fontaine de Montgela n’est pas sans nous rappeler une autre fontaine du Pilat

chère à Patrick… Le Guichet du Savoir nous apprend également : « Cette

charriére [Gayet] présente cette particularité qu'elle est le lit du torrent de

TARENCEU (Tarenticum), souvent cité dans les vieilles chartes. Ce ruisseau est

l’écoulement de la source de Montgelas, qui sourd au-dessus de l’église du

Vieux Collonges, à flanc de coteau du Mont Cindre. Sous les Romains, cette

source était vénérée et un temple dédié à Apollon y avait été construit. Des

débris de marbre y ont été trouvés et saint Clair, patron de la vieille église,

a toujours été le successeur chrétien de l’Apollon du paganisme. Des quantités

de poteries anciennes y ont été aussi retrouvées. » (Saint-Cyr et les Monts d'Or : Docteur Gabourd) ». Ce Montgela(s) apparaît assurément très

important, un temple dédié à Apollon, à la source même du Tarenceu, y fut

construit… Claude Le Laboureur après l’évocation de ce territoire sanctifié que

ces gentishommes (les Montdor) tenaient de l’Église (voire, pour l’Église) ajoute que cette : «

ancienne maison de Mondor […] pourroit bien avoir pris ce nom de cette agréable

colline voisine de nostre Isle dont les entrailles non moins riches que la

superficie luy estoient presque tous situez aux environs de cette colline dont

les principaux villages en assez bon nombre appartiennent aujourd’hui à

l’Eglise de Lyon à qui ils ont esté donnez par l’Archevêque Aluvala Chef du nom

& des Armes de cette noble maison. » Le Mont Gela avec son ruisseau de

Tarenceu (commune de Collonges-au-Mont-d’Or), colline du Mont d’Or « dont les entrailles non moins riches que la

superficie » ont appartenu à l’archevêque Aluvala « Chef du nom

& des Armes de cette noble maison. » En ce lieu, sur le territoire de

Collonges, les Montdor « avoient maison & droict de sepulture »,

mais ambiguïté, le reste de cette Seigneurie qui s’étendoit sur plusieurs

puissantes Bourgades ayant esté donné à la Cathédrale par l’Archevêque Aluvala,

à qui elle appartenait comme aisné de la maison. » Ce territoire protégé

par les Montdor et placé sous le sceau de l’Église, fut ainsi placé à l’origine

sous l’égide d’Alwala : « […] dans l'éphémère royaume de Boson, couronné roi à

Mantaille, de 879 à 887, puis dans celui de Bourgogne Cisjurane, par opposition

au duché, puis dans celui de Bourgogne et d'Arles à partir de 933. Louis l'Aveugle, fils de Boson, qui règne

de 888 à 912, fait don des Monts d'Or à son ancien précepteur, Alwala,

archevêque de Lyon de 895 à 906 (l'évêché de Lyon étant devenu archevêché en

798) […]. « A la mort d'Alwala, son domaine est légué aux Frères de Saint

Etienne de Lyon qui vont devenir les chanoines du chapitre de Saint Jean. » htts://www.rhone-medieval.fr/index.php?page=accueil&dept=69&chateau=7#36

Aluvala ou Alwala est-il un Breton, ainsi que la tradition

nous le présente ? De tradition, il descend d'une branche peut-être illégitime

de celle du paladin Roland le Preux, neveu de Charlemagne, mort en 778 à

Roncevaux. Charles, roi des Francs, futur Charlemagne, l’avait chargé en tant

que préfet de la Marche de Bretagne (praefectus britannici limiti) de

défendre la frontière du royaume des Francs contre les Bretons installés depuis

le Ve

siècle à l'ouest de la péninsule armoricaine. Roland le preux chevalier de

notre enfance, ne devait pas apparaître aux yeux des Bretons comme un héros.

Bien que Roland meurt en 778, nous pouvons penser que certains membres de sa

famille établis dans la Marche de Bretagne, pénétrèrent après quelques années,

dans le royaume breton s’intégrant à la population et en y prospérant. Aluvala

était-il déjà homme d’Église lorsqu’il quitta la Bretagne ? Était-il marié et

père de famille ? Claude Le Laboureur qui ne le pensait sans doute pas,

qualifie le don du Mont d’Or qu’il fit à l’Église, comme un « zèle », bien

qu’il ne le blâme pas, « encore qu’il ait bien abaissé ses neveux. ». Son

départ de la Bretagne pour le Lyonnais, fut-il la résultante d’un savoir-faire

développé durant ses études qui lui permirent d’intégrer des sphères

importantes de l’Église ? Nous pourrions envisager le départ d’Aluvala comme

celui d’un ambassadeur envoyé auprès des Bosonides, première Maison de

Bourgogne et rois de Provence. Proche de Boson, roi de Bourgogne et de Provence

il deviendra le précepteur de son fils Louis l’Aveugle qui succédera à son père

sur le trône de 890 à 928, et occupera en 901 le trône d’empereur d’Occident.

Ce dernier fit don des Monts d'Or dans le Lyonnais à son ancien précepteur

Aluvala, archevêque de Lyon de 895 à 906. Le nom apparemment breton de cet

archevêque Aluvala interroge. À cette époque le vieux-breton est la langue

parlée dans le royaume celte jadis fondé par Conan Meriadec. Aluvala ou Alwala

pourrait se lire ainsi : « Uaal » ou « Wal », Valeureux, et « Al » ou « All » (gallois All, irlandais Eile,

gaulois allo-s), « Autre », « Prochain ». L’« aîné de la maison » et « Chef du

nom » des Montdor aurait été reconnu par ses contemporains comme le « Valeureux

prochain », le valeureux étranger. Aluvala

est présenté comme le « Chef […] des Armes de cette noble famille », les

Montdor, en effet, arboraient les hermines de Bretagne et l’on n’hésitait pas,

à tort, d’affirmer que les hermines remontaient au premier monarque Breton :

Conan Mériadec. Ce puissant symbole héraldique, emblématique du futur duché, va

entrer dans la Bretagne par la petite porte lorsque Pierre de Dreux dit

Mauclerc, un prince Capétien, épouse en 1214 Alix l’héritière du duché. Bien

que prince consort et régent du duché, Pierre de Dreux appose sur les sceaux et

les pièces de monnaies, les armes de Dreux (échiqueté

d’or et d’azur à la bordure de gueules) mais dans l’obligation de se

différencier des autres membres de sa famille, porte une brisure qui est un franc-quartier

(canton qui fait le quart de l’écu) d’hermines. Les traditionnelles

couleurs de l’héraldique bretonne, or et azur qui sont aussi celles du royaume

de France, vont rapidement être remplacées par le sable et l’argent (noir et blanc), autres couleurs

traditionnelles de la Bretagne témoignant d’une « volonté d’indépendance

accrue ». Ceci n’est pas étranger non plus, au fait que Pierre Mauclerc

fut affilé à l’Ordre du Temple en tant que Chevalier Pierre de Braine, nom d’un

fief dont il était le dépositaire. Il naquit vers 1187 à Dourdan, la ville où

se forgeaient les secrets royaux. Son titre de prince de Bretagne associé à son

affiliation templière, fit de lui un homme de confiance pour, dit-on, préparer

un lieu où le trésor de l’Ordre du Temple pourrait être mis en sûreté. En

Bretagne, certains chercheurs pensent qu’il s’agirait de l’ensemble du trésor

mais rien n’est moins sûr. Sur un blog consacré à la Gacilly, ancien

démembrement de la commune de Carentoir, est évoquée cette hypothèse déjà

ancienne, que c’est à La Robertière, château près de Dreux construit par Robert

Ier, que « Pierre de Dreux dit Mauclerc, un Templier, celui qui

devait devenir prince de Bretagne, avait prévu comme retraite du fameux trésor.

» Cette retraite-cachette fut changée… « Ce Pierre de Dreux venait

régulièrement à la Coeffrie en Messac, la grange qui allait remplacer, plus

tard, la commanderie du Temple de Carentoir. D’autre part, dans un document

longtemps tenu secret, il est dit : ‘’Le trésor devait être déposé par des

convoyeurs qui feront auberge près du lieu négrisilve’’. Curieusement cette

phrase fut reprise par un descendant illustre des Templiers, Nostradamus qui

veut dire, en passant, Notre-Dame, dans ses prophéties appelées les Centuries.

Essayons de traduire cette phrase : le trésor devait être déposé, c’est à dire

déchargé et laissé, par des convoyeurs, donc des hommes chargés de son transport,

qui feront auberge, c’est à dire qui s’arrêteront pour manger et sans doute

pour dormir, dans un lieu négrisilve, c’est sûrement le mot le plus difficile à

comprendre ; or, certains érudits l’ont traduit par forêt noire. » Plusieurs

croix ou pierres sculptées hermétiques de la Gacilly, notamment dans le hameau

de Glouzie, rappellent la présence des Templiers sur tout le territoire

primitif de Carentoir. L’auteur du blog formule cette hypothèse partagée par

quelques chercheurs locaux : « Si le lieu négrisilve était notre Forêt Noire

Gacilienne »… « Si l’auberge de la Glouzie, située en face de l’ancienne

chapelle, était celle des prophéties de Nostradamus, à moins que ce ne soit

celle de Jacquary encore plus près de la forêt »…htts://www.lagacilly.eu/assemblage/villages%20.html

Pour

comprendre le second choix, il nous faut comprendre le premier : La Robertière,

premier choix C’est en 1162 que Robert Ier comte de Dreux et frère puiné de Louis VII, roi de France,

construisit cet ancien bastion en pleine forêt de Dreux, le domaine des

Druides. De nombreuses et profondes caves s'ouvraient autour du château. La

forêt de Dreux était jadis nommée forêt de Crothais, c’est-à-dire des Grottes,

faisant ainsi remonter l’origine de certains souterrains à l’époque gauloise.

Pierre Jarnac de son vrai nom Michel Vallet, célèbre chercheur de trésor, est

l’auteur de l’intéressant article Les

fantômes de la Robertière (TRÉSORS DE L’HSTOIRE N° 46) dans lequel il écrit

: « Ainsi les vestiges de constructions antérieures à la fondation de La

Robertière laissent à penser, avec quelques raisons, que les galeries

naturelles formant les souterrains de la forteresse furent aménagées pour être

utilisées en fonction de réunion. » Robert Ier de Dreux « connaissait l’existence de ces souterrains,

héritage ancien, et qu’il porta son choix d’un emplacement en fonction de

ceux-ci. » Pierre Jarnac ajoute : « Ce Robert, premier du nom, était

un personnage curieux. Chevalier de l’Ordre du Temple, il abandonna ses titres

à son fis, Robert II, en 1184 et à sa mort en 1188, Jean de Gisors lança sa

grande offensive. Il ne parviendra pas à la réforme et c’est l’éclatement du

Temple ! » Pierre Jarnac fait ici référence à « des archives secrètes

propriétés de certaines sociétés occultes, qui affirment qu’en 1188, l’Orme fut

coupé, et qu’un Rameau, l’Ormus, ayant pour emblème une Croix-Rouge et une

Rose-Blanche, serait à l’origine de la Rose + Croix. » P. Jarnac

poursuit: « Depuis 1188, le nombre des membres serait de Treize comme

les signes du Zodiaque ; un maître suprême, dit Nautonnier*, porterait depuis

cette date le nom de Jean. A la mort de Robert II, un tombeau lui fut élevé en

l’église abbatiale de Braine, près de Soissons. Il est représenté en gisant

sans épée et tenant dans ses mains une cordelle, symbole considéré comme un

signe d’affiliation à l’Ordre du Temple » *P. Jarnac orthographie le mot

Nautonier avec deux N. Bien que rare cette écriture du mot se rencontre. Bien

que l’histoire de l’Orme soit réelle, nous savons, hélas que Pierre Plantard

donna une orientation peu historique à cet événement et pourtant nous aimerions

donner quelque crédit à Pierre Jarnac lorsqu’il écrit : « Des documents

confidentiels nous apprennent qu’après la disparition de l’Ordre du Temple, la

tradition a voulut que dans un lieu occulte se trouverait cachée l’Arche

autrement dit le ‘’navire’’ du maître nautonnier. Depuis ce temps, trois fois

par an, dans la forêt de Dreux, aux dates du 25 avril, du 25 août et du 25

décembre, l’un des Treize membres de la ROSE + Croix, chacun à leur tour, se rend

près de La Robertière et revêt une robe de lin blanc et une cagoule. Habillé

ainsi, l’homme observe le trésor et partage la manne avec l’invisible. Aucun

bouleversement, pas même la Révolution en 1789, n’a pu troubler ce site. »

Le trésor en question est celui de l’Homme

blanc évoqué dans le livre d’Amélie Bosquet, La Normandie romanesque et merveilleuse (1864). On y apprend que le

château de la Robertière (A. Bousquet écrivait Robardière), forteresse des

comtes de Dreux, « avait été bâtie, dit-on, sur les fondements d’un temple

druidique […] Au fond de l’une de ses caves se trouve un caveau fermé de portes

en fer, renfermant le trésor immense dont l’homme blanc est le gardien

vigilant. » La légende de cet homme

blanc est très intéressante bien que nous ne puissions nous attarder plus

longtemps sur ce personnage que nous retrouvons dans les livres de Daniel Réju

(La France secrète – Éditions du

Rocher – et La Quête des Templiers et

l’Orient, mêmes éditions). Pour cet auteur cet Homme Blanc est l’un des

Hommes Blancs ou Druides que l’on retrouve à Dourdan lors de mystérieuses

rencontres entre les premiers Capétiens et, notamment, Gerbert d’Aurillac…

N’oublions pas que les commanderies du Temple de Carentoir et du Temple de la

Coëffrie, ont eu pour commandeur Charles Laurencin. Dans mon article ...ET L'ABBÉ GILLARD AU COEUR DU GRAAL

RALLUMA LA FLAMME..., j'indiquais déjà: « Quelques chercheurs locaux

aiment à penser que certains édifices religieux de Carentoir et de La Gacilly,

commune voisine, révèlent l’emplacement d’un mystérieux trésor dont Charles

Laurencin et ses successeurs avaient connaissance » htt://regardsdupilat.free.fr/broceliande.html

Nous sommes à deux pas de la forêt de Brocéliande.

D’aucuns n’ont pas hésité à l’écrire, le trésor des Templiers, tout ou partie,

fut caché en Brocéliande. Il convient d’étudier, ainsi que j’ai pu le faire,

dans mon article, le grand vitrail de l’église de Tréhorenteuc, mis en place

par l’abbé Gillard pour comprendre le mystère templier inhérent à cette immense

forêt qui à l’époque médiévale s’étendait plus encore. Charles Laurencin

l’Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de la branche des Laurencin dits de

Montragier, va coder ces lieux mystérieux préparé par le prince de Bretagne

Pierre de Dreux, le Templier Chevalier Pierre de Braine. Ce codage que l’abbé

Gillard reformulera à sa façon à Tréhorenteuc dans le grand vitrail (cf. les

deux lapins / lièvres Templiers et la croix de gueules de Jérusalem), fut

formulé une première fois par celui que l’abbé Auguste Coudray nomma « l’inspiré », soit l’Hospitalier de

Saint-Jean de Jérusalem, Charles Laurencin, dans la chapelle du Temple de

Carentoir et dans la chapelle dépendant de cette commanderie : Sainte-Catherine

de Lizio. Curieusement, ainsi que le rappelle Alain Lameyre dans son GUIDE DE LA France templière (Éditins

TCHOU) : « La charte confirmative des biens de l’Ordre donnée en 1217 par

Pierre Mauclerc ne mentionne pas la commanderie de Carentoir. Ce qui ne laisse

pas de surprendre car cette maison devait exister déjà depuis longtemps. » Dans

la chapelle Saint-Jean de cette ancienne commanderie nous découvrons outre le

très étrange tableau de l’Annonciation du peintre local FRAVAL peint en 1718,

le gisant Templier, les deux sceaux Templiers représentant de façon peu orthodoxe,

les deux Templiers sur un cheval mais aussi le non moins mystérieux blason

templier et la non moins mystérieuse inscription templière.

Détails du tableau : À gauche,

le blason templier et à droite, le Livre ouvert révélé par le Christ. (Photos

de Christian Lelièvre)

Le blason

est surmonté de la devise latine de l’Ordre du Temple : Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam Non pour nous,

Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton Nom

Détail du tableau : la devise

des Templiers

Pour la

lecture, très importante, notamment pour son aspect nautique du blason je renvoie le lecteur à mon article LA HUITIÈME HEURE OU LA RÉSURGENCE DE

L'ORDRE DES TEMPLIERS. htt://regardsdupilat.free.fr/huitimeb.html

Je

rappellerai néanmoins l’importance de (la) Sainte l’Hermine d’or (cf. Maurice Leblanc) soit aussi

l’Heure H ou 8e Heure des Templiers, ce nombre que l’on retrouve avec l’épée

lorsqu’elle pénètre le cercle (soit 8 rayons) des « Signes venus d’ailleurs »

visibles sur la cheminée de la maison proche de Pélussin… Cette symbolique

reformule celle de l’Horloge cosmique des Templiers de Chinon marquée par le

nombre 8 ainsi que l’expliquait Eugène Canseliet dans son livre Deux Logis alchimiques. G. Beltihine dans

son étude L’HORLOGE COSMIQUE ET LE SECRET

DES TEMPLIERS, complémentaire au livre d’E. Canseliet, nous entretint sur «

Le gros airan qui les heures ordonne » (présage de Nostradamus), en latin : «

Grossus aes qui horas ordinat erit »… « ce qui nous suffit pour entendre : ‘’Le

grand airain (= horloge) qui ordonne les heures sera’’ avec, dans l’emploi le

terme bas-latin ‘’grossus’’, une allusion à l’unité de mesure appelée

‘’grosse’’, qui vaut 12 douzaines, soit l’équivalent de 144, répondant par

apocope aux 1440 minutes de la journée. Le mot airain servant à désigner

métaphoriquement l’Horloge s’avère d’un choix particulièrement judicieux si

l’on considère qu’il s’emploie pour qualifier l’âge – l’AGE D’AIRAIN de 2.400 ans de la période

duodémillénaire ». Cet hermétiste nous présente pour expliciter l’Horloge

cosmique des Templiers de Chinon, l’Horloge zodiacale traversée en son centre

par une croix qui est en fait une épée (cf. « Les Signes venus d’ailleurs »).

Au centre de l’Horloge apparaît un cercle traversé par l’épée et dont le nom

est APOCALYPSE. L’épée partageant le mot entre le « A » et le « L ». Petit

retour sur la croix croisetée de gueules (rouge), dite aussi croix de saint

Julien. Cette croix double par sa forme rappelle la croix potencée de Jérusalem.

Sa couleur va rappeler celle de la croix pattée du Temple. Dans la mythologie

chrétienne les différents saints Julien, (Iule), reformulent Jupiter. Mais il

paraît intéressant de se reporter à cet article récent dans lequel j’évoque les

familles Julien et Jullien… Si le blason templier révèle la croix dite de saint

Julien, le Livre Ouvert (l’enseignement exotérique) tenu par le Christ,

comporte une croix de gueules et une croix de sable. Dans un premier temps nous

pourrions penser à deux croix pattées mais il s’agit de croix ancrées ou croix

molines que les Templiers utilisaient. Les croix ancrées indiquent que le(s)

Navire(s) est, ou sont arrivé(s) à bon port… Le Nautonnier a terminé sa

navigation… Nous retrouvons dans les diffrents graffitis templiers de Chinon un

blason comportant une croix ancrée ou moline, ainsi qu’un autre blason « chargé

d’une croisette en abyme accompagnée de 3 ancres renversées, posées 2 et 1 » (Le Cœur rayonnant du donjon de Chinon

attribué aux Templiers – Louis Charbonneau-Lassay).

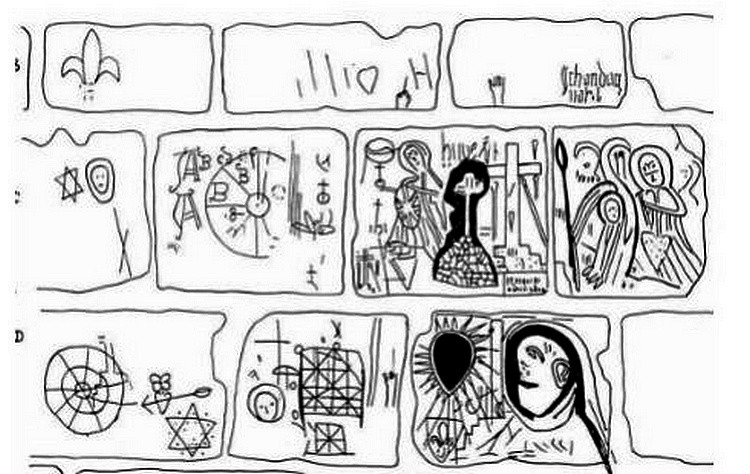

Graffitis

templiers de Chinon (gravure de Louis Charbonneau-Lassay)

Dans

l’article d’Atlantis plus haut cité, nous apprenons qu’au sommet du grand

graffiti se trouvaient deux navires avec inscriptions qui ont été, hélas,

raturées. La croix noire ancrée ou moline fut associée à saint Benoît de Nursie

et à son ordre. Elle est dite croix moline parce qu’elle tire son nom du fer de

moline (anc. fr. « moulin ») ou fer de moulin. htts://en-m-wikipediaorg.translate.goog/wiki/Cross_moline?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

La présence de la croix de saint Julien et de la croix

moline après association, pourraient sonner ainsi : « SaintJulien-Molin-Molette

» ? (Sancti Juliani Molin-Molette – transaction de 1480). Le nom primitif de

cette commune était : Molendino Moletane signifiant

moulin (nombreux sur la rivière

Ternay) et molette (pierre à

aiguiser). La carte présentée par Patrick Berlier révélant la croix décussée ou

apollinienne dite aussi croix de saint André, intersection de la Sainte Lance

de saint Georges et de l’épée de saint Paul, nous présente cette commune pilatoise

de Saint-Julien-Molin-Molette, placée sous la sainte protection de cette croix.

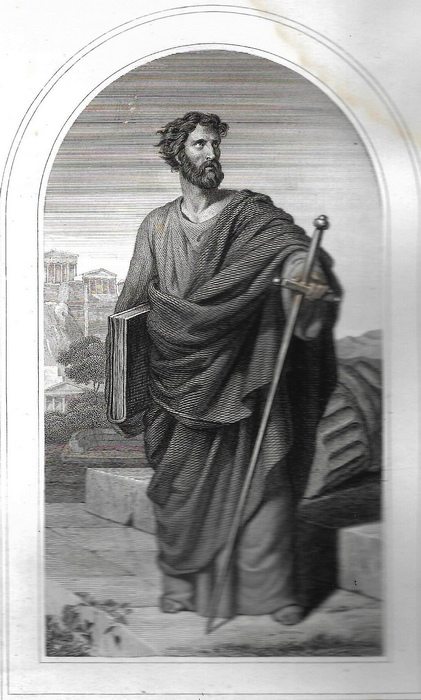

Saint Paul et son épée (gravure ancienne)

Gageons,

bien que certains maillons n’aient pu être mis en place dans ce dossier, que

cette Chaîne d’union tendue conjointement par les Laurencin seigneurs de

Montragier et par les Montdor seigneurs de Montragier entre Bretagne et

Lyonnais, ne soit pas aisée à maîtriser… mais elle nous matérialise, n’en

doutons pas, deux cryptes ferrées, ainsi que les Templiers puis les Roses-Croix

les nommaient, où dort aujourd’hui encore (?) un trésor surveillé tout au long

des siècles par les Templiers puis par les Hospitaliers de Saint-Jean, actuels

Chevaliers de l’Ordre de Malte.