Le Moulin à Vent Tout ce

qu’il faut savoir sur le Moulin à Vent. Plaidoyer par son inventeur pour un site menacé.

|

Présenté

par

Dominique Bonnaud- Dantil |

|

Février

2025 |

Dans mon Entretien d’octobre dernier, le Moulin

à Vent occupait une place particulière, insuffisante

cependant en considération de son importance. Par ailleurs,

depuis cet Entretien, j’ai retrouvé d’autres informations. La présentation ci-dessous,

complétée, corrigée et précisée, vient ainsi combler ces lacunes. Mon propos se

veut aussi un appel aux responsables locaux ou de l’archéologie professionnelle

pour qu’ils portent toute leur attention avant qu’il ne soit trop tard à ce gisement

archéologique d’un grand intérêt. Le Moulin à Vent, c’est un peu le Vieux

Pélussin ou le Pélussin d’avant Pélussin, comme on dit en Grèce Palaiokastro

(le Vieux Château, la Vieille Forteresse) pour désigner un

habitat préhistorique fortifié ayant précédé en un lieu un peu décalé l’habitat

moderne.

Récit d’une découverte

Au début des années 1970, j’explorais l’étrange

petit cirque où se déploie le bois de la Valette face au versant ouest du

Moulin à Vent. Je découvrais entre autres au sommet du bois la Pierre Juton et,

suite à des échanges avec les personnes résidant autour du château de la

Valette, j’entrais en contact à la Chaize Basse avec une veuve Michel Fond, née Angèle Dervieux, âgée d’un peu plus de 80 ans, seule héritière

de l’ex auberge-hôtel Dervieux à l’angle des routes de Maclas et de la Ribaudy,

cette dernière conduisant tout droit au Moulin à Vent, lieu-dit très proche de

La Chaize. Cette dame m’avait montré une belle lame en silex en deux morceaux.

Il y avait bien longtemps que son père Jean Dervieux, né en 1859, cultivateur

propriétaire, fils de maçon et lui-même ancien tailleur de pierres, les avait

recueillis dans une terre ou un bois lui appartenant ou qui lui était familier,

au Moulin à Vent, tout près de ses propriétés de la Chaize. Récemment, une

recherche approfondie qui a exigé, outre une intense mobilisation de ma mémoire

pour des faits remontant à plus d’un demi-siècle et le recours aux ressources

cadastrales et d’état-civil, m’a permis contre toute attente de retrouver la

trace de cette lame auprès de sa petite-fille, Mme Noëlle Degrange, professeure

de piano actuellement retraitée à St.-Donat-sur-l’Herbasse (Drôme), à qui elle

l’avait léguée. J’ai pu en obtenir des photos et, lors de l’Assemblée générale

de Visages de Notre Pilat au printemps 2024, celle-ci a transmis à Philippe

Monteil ce bel objet, qui faisait ainsi retour dans le canton de Pélussin qu’il

n’aurait jamais dû quitter, avec vocation à intégrer à terme une collection

publique (Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la

création, à l’architecture et au patrimoine, Titre Ier, chap. II, art. 70-71).

Les dimensions de ces deux morceaux recollés de lame sont : 12 x 3,5 cm. Elles correspondent à un

fragment distal de poignard sur grande lame mi débitée par percussion indirecte

et retouches unifaciales, et mi polie. La comparaison avec des lames complètes

de sites bien étudiés permet de déduire que ces deux morceaux correspondent aux

deux tiers, voire la moitié de la lame d’origine, d’une longueur comprise entre

18 et 24 cm., un ou deux autres fragments étant perdus ou restés enfouis. Quant

au manche il devait être composé de matières périssables : soit l’extrémité de

la lame en tenait lieu avec des lanières en tendons animaliers, enroulées et

fixées à la lame et entre elles grâce à une colle animale ou végétale ; soit le

bout de la lame était inséré dans un bois fendu et fixé à lui par des liens en

fibres végétales. La tracéologie limitée à un diagnostic visuel montre que

cette arme de poing a peu ou pas du tout servi. Il s’agit vraisemblablement

d’un objet de prestige, un marqueur social davantage qu’un outil ou une arme. Fragilisées

par leurs dimensions, ces lames avaient une fonctionnalité limitée. D’autres

exemples sont connus, dont le poignard à retouches bifaciales et de moindre

qualité d’Ötzi qui vivait à la fin du 4ème millénaire avant notre ère. Ce

poignard, répandu dans les sociétés alpines, y figurait souvent comme arme

d’apparat. Les armes et outils proprement dits d’Ötzi étaient son arc et sa

hache en cuivre fixée au bout d’un long manche. Quant au silex Dervieux,

couleur brun-mélasse, du Turonien supérieur et de qualité exceptionnelle, il

provient du gisement du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Au Néolithique final,

cette qualité et celle du travail ont fait le succès de ces lames accompagné

d’un accroissement de leur production et de l’expansion de leur diffusion sous

la forme de produits finis réalisés souvent en série, et non d’une matière

première brute.

De la lame au site, dont je devinais

l’importance, il n’y avait que quelques pas vite franchis. Et, dès 1974, je le signalais

pour la première fois dans un inventaire sommaire, mais guère dépassé depuis, de

toutes mes découvertes sur le versant rhodanien du Pilat, présenté dans ma contribution pour le canton

de Pélussin, dont l’occasion m’avait été offerte, à un guide touristique :

Fenêtre ouverte sur le Haut-Vivarais, du rivage à la montagne, de la vallée

du Rhône aux Boutières et au Mont-Pilat : guide officiel de l’Union

Touristique (Annonay, Betinas, p. 104 et 106). Entre-temps, en 1973, alors

que le PNR du Pilat n’en était qu’au stade de sa préfiguration, j’avais fait

découvrir le Moulin à Vent, parmi bien d’autres sites, à Georges Pétillon qui, tout

juste nommé directeur adjoint, était entré en contact avec moi pour s’informer.

Si bien que la première mention du site date de cette année dans un rapport

rédigé à la suite d’une autorisation de sondage du 9 juillet. Il s’ouvrait sur

cette reconnaissance : « Ce site a été découvert par Dominique Bonnaud de

Pélussin ». Il tenait le même propos dans un article de 1985 (« Le site du Moulin à Vent », Dan l’tan,

n° 6, 1985, p. 28). Dans ses Fiches archéologiques dactylographiées restées

longtemps confidentielles, il me cite aussi à plusieurs reprises sans toutefois

toujours préciser qui a découvert quoi. Pourtant, il me doit la connaissance de

la plupart des sites dont il fait état, comme le prouve ce que j’ai publié en

1974, même si cette publication est restée peu connue. Quoi qu’il en soit, nous

partagions globalement les mêmes idées sur l’archéologie et la préhistoire du

Pilat et il a parfois développé dans ces fiches de fines observations, par

exemple sur les ateliers médiévaux et modernes à ciel ouvert de taille de

meules que je lui avais montrés, dont il précise l’extension et l’importance

des veines notamment dans le quartier situé entre le Pont du Mas, la Roche, le

Moulin, la Guintranie et Chez Judy.

En 1994, dans son mémoire de maîtrise, c’est

Georges Pétillon que Nathalie Corompt crédite de la découverte du Moulin à

Vent et d’un certain nombre d’autres

informations qui me sont également dues, ne donnant d’autre référence que

Patrick Berlier. C’est d’autant plus curieux qu’elle connaissait parfaitement

l’article de 1985, cité dans sa bibliographie avec les « Documents personnels »

de G. Pétillon, qui correspondent manifestement à ses Fiches archéologiques où

elle a puisé un grand nombre de ses informations comme il est aisé de le

vérifier. Elle cite aussi son rapport de 1973, et elle lui accorde une mention

particulière dans ses remerciements (L’occupation du sol de l’Âge des métaux

à la période gallo-romaine à l’extrémité sud-est du département de la Loire,

mémoire de maîtrise d’archéologie Lyon II, 1994). Après mon départ de Pélussin,

on ne peut pas dire que l’on ait fait preuve de beaucoup de probité à mon

égard. C’est du passé, mais s’il fallait faire une thèse sur les pillages dans

les mémoires et travaux universitaires, ce n’est pas la matière qui manquerait.

Elle rapporte aussi en deux passages de son mémoire que ce qui était en ma

possession n’était plus visible à l’époque de son travail. Je dois lui apporter

un démenti catégorique : en quittant Pélussin, je n’ai emporté avec moi

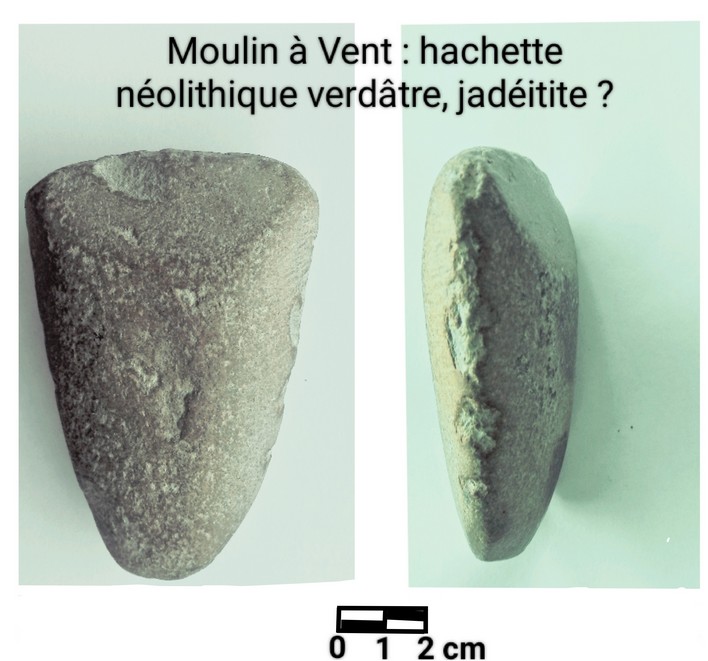

que les trois haches en jadéitite en ma possession avec une fusaïole en terre de cuisson oxydante sans doute gallo-romaine. Or, rien ne l’empêchait de parler de ces haches si elle

l’avait voulu, puisque tout était publié depuis 1977. Tout le reste n’a pas

quitté Pélussin, notamment les fameuses sigillées qui lui ont manqué, dit-elle,

pour des datations. Autant que je m’en souvienne, il n’y en avait guère et fort

peu caractérisées et exploitables. Enfin, il semble, selon les échanges que

j’ai pu avoir avec Philippe Monteil, que

G. Pétillon a récupéré tout ce matériel. Je ne suis donc en rien responsable si

elle n’a pu y avoir accès. Je renvoie aussi plus loin aux silex Pétillon qui

n’ont pas eu besoin de moi pour également se volatiliser.

Comme je serai conduit à évoquer plusieurs fois

le mémoire de Mme Achard-Corompt dans les lignes qui suivent, je crois utile

d’en parler ici un peu plus en détail. Il déborde en fait le cadre qu’il s’est

fixé, cadre spatial (9 des 14 communes du canton de Pélussin. Sont exclues

Vérin, St.-Michel-sur-Rhône, La Chapelle-Villars, Chuyer et St.-Appolinard), et

cadre temporel (âge des métaux et période gallo-romaine). Elle adopte une

approche comparative, notamment à propos du dépôt de Bronze de Chézenas. Elle en

fait une analyse complète (p. 30-43), même si ces « dépôts » métalliques font

aujourd’hui l’objet de nouvelles interprétations : on ne croit plus qu’ils

correspondent à des « cachettes de

fondeurs » destinées à un recyclage par temps de pénurie. On y voit au

contraire des pratiques rituelles complexes, qui échappent à nos logiques

actuelles, dans le cadre d’une relative abondance et prospérité. Mais je

partage pleinement son approche comparative que je m’efforce de mettre

également en pratique. Un gisement archéologique n’est pas un isolat, il

s’inscrit dans un contexte et dans un ensemble. De surcroît, ce dépôt illustre

ce qu’elle et moi constatons et déplorons, à savoir un certain et persistant

désintérêt des chercheurs pour cette enclave sud de la Loire correspondant au

Pilat, au piedmont rhodanien et à quelques annexes en Haut-Vivarais, en gros le

Forez-Viennois historique ou Viennois de la rive droite. Force est de constater

que la publicité des informations relatives à l’archéologie de cette région est

indigente. Elles sont mal diffusées et méconnues. Je cite ici N. Corompt :

« Cette partie du département de la Loire semble ne susciter chez les

chercheurs qu’un intérêt restreint. Les cartes répertoriant l’ensemble des

sites archéologiques du département nous présentent trop souvent ce territoire

comme un espace vide de toute occupation humaine. Bien sûr, il n’en est rien.

Ce constat attristant est le résultat du manque d’intérêt et de recherches

insuffisantes… Des traces d’occupation de toutes les périodes historiques ont

été repérées, mais ne sont connues que de peu de personnes ou seulement à un

échelon local. » (p. 8). Dans sa conclusion, elle en donne une explication

crédible, à savoir que le versant sud du

Pilat est trop atypique et marginal par rapport au reste du département (p.

93). C’est ainsi que l’on chercherait en vain une mention de ce dépôt de bronze

dans une grande synthèse en anglais mais faisant autorité sur cette

période : The Bronze Age in Europe : An introduction to the

Prehistory of Europe c.2000–700 BC, édité en 1979 (Londres, Methuen) par

John Coles et Anthony Harding, repris et très enrichi en 2013, entre autres par

ce dernier, dans le Manuel d’Oxford sur l’âge du Bronze européen. L’ouvrage

cite pourtant – il suffit de parcourir l’index pour s’en aviser – un nombre

considérable de sites français, notamment dans des tableaux récapitulatifs à la

fin de chaque chapitre. Pour le Br. Ancien, l’abri sous-roche de La Baume

Loire, et pour le Br. Récent l’habitat de Champs-Vieux, tous deux à Solignac

(Hte.-Loire) sont les sites mentionnés les plus proches (p. 203 et 454). Il est

vrai que ces tableaux ne mentionnent que les gisements pouvant répondre d’au

moins une datation radiocarbone et que la bibliographie se limite aux

publications récentes avec de rares exceptions antérieures à 1950. Et, si l’on

y trouve Montelius, alors que Déchelette est ignoré, c’est parce qu’il est plus

familier aux Scandinaves et aux Anglo-Saxons. En corollaire, c’est ce

désintérêt qui a favorisé la prolifération des théories les plus fantaisistes

sur le Pilat, et Mme Achard-Corompt déplore aussi – ce qui ne peut que susciter

mon adhésion – l’« ésotérisme forcené… ces élucubrateurs qui refont l’histoire

et parfois le monde à l’aide d’hypothétiques menhirs et de lignes imaginaires

censés représenter notre système stellaire », ces solstices d’été ou d’hiver

mis à toutes les sauces, comme si les rapports de nos ancêtres à la voûte

céleste se réduisaient à cela. Sans compter, comme elle le dit, qu’il est

impératif de raisonner sur d’authentiques mégalithes. Elle semble toutefois

ignorer le travail de 1986 de Myriam Philibert sur le mégalithisme de la Loire.

Il est vrai que cette dernière, proche d’Henri Delporte, a fait aussi un peu

dans l’ésotérisme, mais elle a toujours maintenu une stricte séparation entre

ses publications universitaires et celles destinées au grand public. Mme

Achard-Corompt pourfend encore et à juste titre le druidisme et la celtomania

ou encore des guides d’une qualité archéologique et historique douteuse dont

l’auteur n’a pas à être cité ici (p. 15-16). Elle reconnaît que « les

hypothétiques monuments celtiques du Pilat » sont « dans la majeure partie des

cas des affabulations » (p. 43). En revanche, peut-être parce que leur

découverte à la fin des années 1970

appartient à G. Pétillon sur les indications d’un chasseur, elle admet le

caractère anthropique et l’attribution au Paléolithique inférieur, plus

particulièrement à l’Acheuléen, d’une douzaine de galets ovoïdes paraissant

aménagés, qualifiés de choppers par leur inventeur, ramassés en surface près de

Gencenas, à l’est de la carrière de

meules de l’Alouette (Bessey) dans les parcelles d’un léger vallon,

profondément labourées pour y planter de la vigne ou des arbres fruitiers (p.

8). La quartzite dont ils sont constitués, inhabituelle en ce lieu, provient,

selon un repérage précis de G. Pétillon, d’une terrasse du Rhône distante de 3

km à vol d’oiseau. Par la suite, ils ont été confiés à Gabriel Chapotat, conservateur des musées de

Vienne, qui les a lui-même remis à la direction régionale des Antiquités

préhistoriques. À l’heure actuelle, on ignore où ils sont déposés (G. Pétillon,

Il était une fois… le Pilat…, 1980, brochure présentant le dessin de

l’un des galets ; fiche archéologique n° 2 de Bessey où, plus évasif, il

se contente de les décrire et d’exposer les circonstances de leur découverte).

Quant à leur caractère anthropique et leur datation, ils ne font pas

l’unanimité parmi les professionnels, mais leur jugement est fondé semble-t-il à

partir d’un autre exemplaire pas tout à fait identique de Philippe Monteil qui, en 2021, a repris la prospection des

parcelles identifiées par Pétillon, et trouvé en bordure d’une d’entre elles,

récemment labourée, un autre de ces galets portant des enlèvements

périphériques et deux encoches symétriques censées assurer une meilleure

préhension, et il a constaté une différence entre les cassures de ce galet et

ceux identiques d’une terrasse alluviale de la carte géologique au-dessus de

Salaise-Sur-Sanne (38), celles des derniers lui paraissant naturelles. Tout

ceci me semble bien subjectif et je ne peux me résoudre à retenir cet exemplaire qui me paraît un peu

trop lisse, dépourvu de toute tracéologie, avec des cassures un peu trop

fraîches. Pour autant, je suspends mon avis sur les exemplaires Pétillon, faute

de les avoir vus, regrettant une fois de plus la difficulté d’accès aux dépôts

régionaux, et je me range au moins provisoirement plutôt du côté des

sceptiques, les conditions climatiques du Paléolithique inférieur ne permettant

pas d’envisager une occupation permanente dans le Pilat, y compris son piedmont

soumis à de fortes intempéries en l’absence de tout abri de type cavité

naturelle. On pourrait admettre un objet perdu lors d’un simple passage, mais

une douzaine de galets est un nombre incompatible avec l’hypothèse d’une

présence aléatoire. Toutefois, d’autres possibilités existent : par

exemple, on sait que les terrasses alluviales du Rhône ont fait l’objet de

prélèvements pour l’empierrement des routes et chemins, et il ne serait pas

surprenant d’en retrouver des traces en bordure ou dans les champs voisins de

ces voies. Mme Achard-Corompt n’a pas vraiment apporté d’éléments nouveaux sur

ce que l’on connaissait déjà du Pilat, mais ses interventions de ramassage sur

quelques groupes de parcelles n’avaient pas la prétention d’être autre chose

que des sondages. Elle mentionne sa découverte dans un contexte gallo-romain

aux Collonges d’une herminette (p. 10) ou celle de deux autres haches polies

par Pétillon (p. 8). Elle ne décrit pas l’herminette en question, et c’est avec

beaucoup d’imprécision que Vincent Georges répertorie ces pièces dans son

corpus (Le Forez du 6ème au 1er millénaire av. J.-C.

Territoires, identités et stratégies des sociétés humaines du Massif central

dans le bassin amont de la Loire (France), thèse Université de Bourgogne,

2007, vol. 2-Corpus, Item 359. Pélussin, Les Collonges, p. 146-147 ; Item

104. Bessey, La Tronchiat, p. 44 et Item 485. Roisey, Tronchiat, p. 199. Ces

deux derniers sont des doublons dus sans doute au fait que la Tronchiat est un

lieu-dit commun à deux communes, mais

c’est dire l’imprécision des informations d’origine et le caractère fantomatique

de ces haches). Le principal mérite de Mme Achard-Corompt est d’avoir procédé

pour l’époque gallo-romaine à une synthèse qui faisait défaut, regroupant entre

autres les mentions anciennes de trouvailles monétaires qui souvent ont

disparu. Elle a mis en évidence des corrélations et des continuités entre les

vestiges de la période gallo-romaine et les emplacements castellaires de la

période suivante. Cette synthèse a permis de mieux comprendre la logique propre

à cette époque de l’occupation du territoire, coteaux et piedmont, dans la

région de Pélussin. Pour y parvenir elle a dû se servir à bon escient

d’excellentes fouilles en marge de son champ d’étude, comme celles à Limony

(lieu-dit Brèze) de notre ami le docteur vétérinaire Michel Guigal, disparu

trop tôt. Il avait des compétences archéologiques certaines et participait

chaque été en famille à des fouilles à Chypre. Il est dommage qu’elle n’ait pas

assez insisté pareillement sur les sites de St.-Appolinard, où abondent des

vestiges gallo-romains de type « industriel ». Par exemple, elle évoque les

Blaches, mais ignore les estampilles importantes qui y ont été trouvées,

pourtant bien connues de Pétillon, et qui font tout l’intérêt d’un des nombreux

gisements qui jalonnent une voie, sinon romaine au sens strict, importante à

l’époque gallo-romaine et médiévale. La méconnaissance de l’estampille Clariana

trouvée sur ce site, qui a contribué à

biaiser les conclusions d’une étude de 1999 d’Alain Bouet sur cette officine de

tuilerie-briquetterie, est un autre

exemple du désintérêt des archéologues pour le Pilat. Elle était pourtant

répertoriée dès 1997 dans le fascicule de la Loire de la Carte archéologique

de la Gaule (v. Annexe). Enfin, je réserve pour un autre chapitre ce

qu’elle dit sur les enceintes du Pilat.

Des murs imposants…

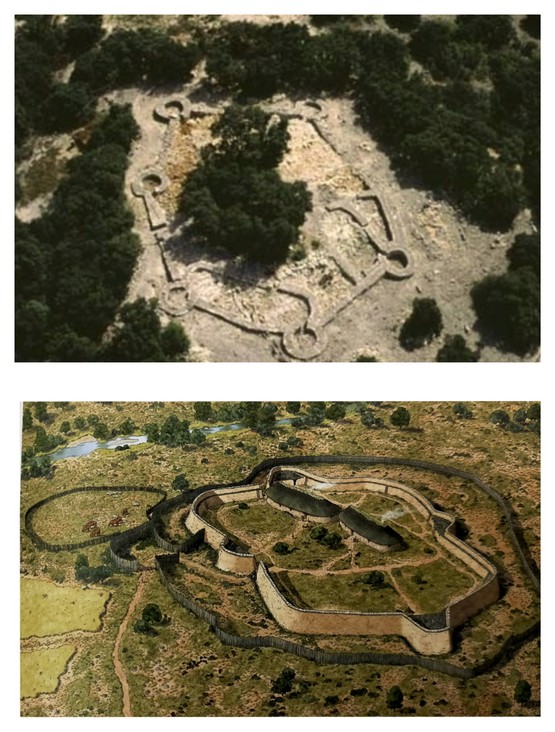

Le site du Moulin à Vent occupe une

superficie significative d’un peu plus

de deux hectares, et s’il était resté libre de toute construction, il

approcherait les cinq hectares. À titre de comparaison, la surface du « château

» préhistorique du Lébous (St.-Mathieu-de-Tréviers, Hérault) est d’à peine un

demi hectare. Dès ma première visite, j’avais constaté un enchevêtrement de

murailles, dont certaines sur le versant sud atteignent parfois une épaisseur

peu commune de près de 10 m pour 3 m de hauteur, sans que l’on puisse établir

si c’est l’état d’origine ou le résultat de l’épierrement des champs

environnants. La technique du double parement avec un blocage intérieur

tendrait à privilégier la première éventualité, mais les deux possibilités ne

sont pas incompatibles. À l’ouest du site se trouvent des murs d’un genre

différent, composés de gros blocs à rapprocher du non moins étonnant « mur païen » du mont Ste.-Odile dans les

Vosges (Bas-Rhin), ce qui n’est pas forcément une preuve d’ancienneté puisque

une section de ce dernier est maintenant datée par la dendrochronologie avec

une grande précision, du dernier quart du VIIe siècle de notre ère, grâce à des

échantillons anciennement prélevés des tenons en bois mortaisés utilisés lors

de la construction ou d’une réfection pour lier les blocs. Il ne serait pas

exclusivement de L’âge du Bronze ou de l’époque gauloise comme on l’a longtemps

pensé, même si la montagne d’Altitona passe pour avoir été un lieu de

culte à cette époque : un exemple parmi d’autres des calamiteuses théories

des celtisants du XIXe siècle, qui trouvent encore malheureusement des échos

aujourd’hui. La complexité du Moulin à

Vent est le fruit de nombreux remaniements à travers le temps. Ces murs ne

relèvent sans doute pas tous d’un habitat préhistorique ou/et protohistorique,

plus ou moins défensif ou protégé, mais la présence de guérites, bastions et

tours d’angle sur certains d’entre eux (ainsi le soubassement de la « tour »

sud-ouest sur la limite des parcelles B 40-41) autorisait une comparaison avec

le site du Lébous que je viens de citer,

et je ne m’en étais pas privé à l’époque où j’en faisais la découverte. Sa

fouille par un préhistorien amateur qualifié, le Dr Arnal, avait fait l’objet

d’une certaine publicité. Il appartient au groupe néolithique

final-chalcolithique de Fontbouisse, dont l’apogée se situe au milieu du

troisième millénaire avant notre ère, composé de villages ou hameaux, ouverts

ou fortifiés, d’une superficie d’un hectare maximum. Depuis, d’autres «

habitats ceinturés » de la même culture ont été exhumés : Boussargues

(Argelliers, Hérault) remparé en pierres sèches, ou Mudaison (Hérault), protégé

par une profonde tranchée surmontée d’un puissant rempart palissadé (terre et

bois) doté de plusieurs bastions, et abritant des habitations aujourd’hui

disparues, à proximité d’un cours d’eau et au sein d’un terroir fertile où la

communauté paysanne pratiquait la culture de l’orge et du blé et l’élevage des

bovins et des caprinés. Le petit village éponyme de Fontbouisse (Villevieille,

Gard) présente comme le Moulin à Vent des murs en pierres sèches à double

parement et blocage intérieur d’une épaisseur atteignant parfois les deux

mètres, largement dépassés par certains murs du site pélussinois. Comparaison

n’est pas raison, mais l’influence de cette culture via le couloir rhodanien

n’est pas exclue. Elle s’étendait dans l’actuelle garrigue languedocienne jusqu’au Rhône, sur la partie

orientale de l’Hérault, le Gard et le sud de l’Ardèche, qui n’est pas si

éloigné du Moulin à Vent, où le matériel

retrouvé révèle des contacts à longue et même très longue distance. Mais, si le

site n’a livré à ce jour que des vestiges néolithiques, ces murailles peuvent

être tout autant contemporaines que plus récentes, en tout ou en partie. D’une

part des céramiques exhumées par G. Pétillon en fournissent des indices.

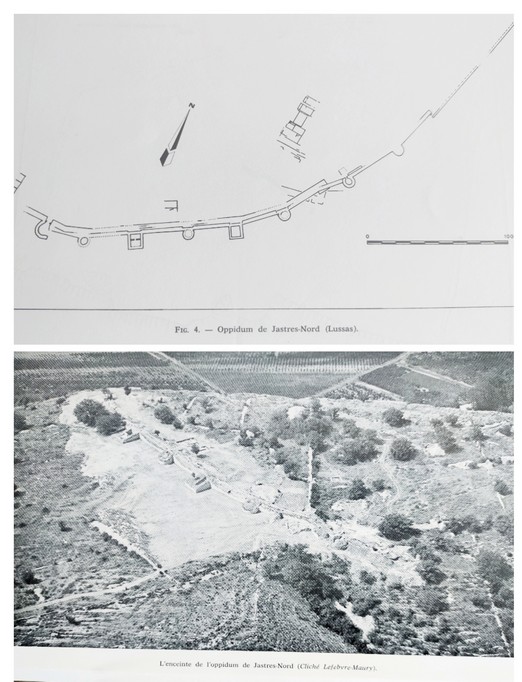

D’autre part, on peut également faire un rapprochement avec Jastres Nord

(Lussas, Ardèche), sur la rive gauche de l’Ardèche en face d’Aubenas, un

oppidum du second Âge du Fer, et son rempart également large à parement double

et agrémenté de tours et de bastions (Claude Lefebvre, « Jastres et les oppida

méditerranéens », Revue du Vivarais, t. XCI, janvier-mars 1987 (689), p.

9-20). Ce qui est sûr, c’est que le site ne devait pas se présenter à l’origine

tel qu’on le voit aujourd’hui. Les lieux ont subi à travers les âges de

multiples aménagements et modifications, ne serait-ce que par l’installation

d’un moulin à vent, qui a laissé son nom au site et dont on voit encore les

ruines côté est.

… associés à un grand tumulus ?

Alors que la pente du versant nord, côté Régrillon

face à Pélussin, est très abrupte, celle du versant sud, le plus remparé, est

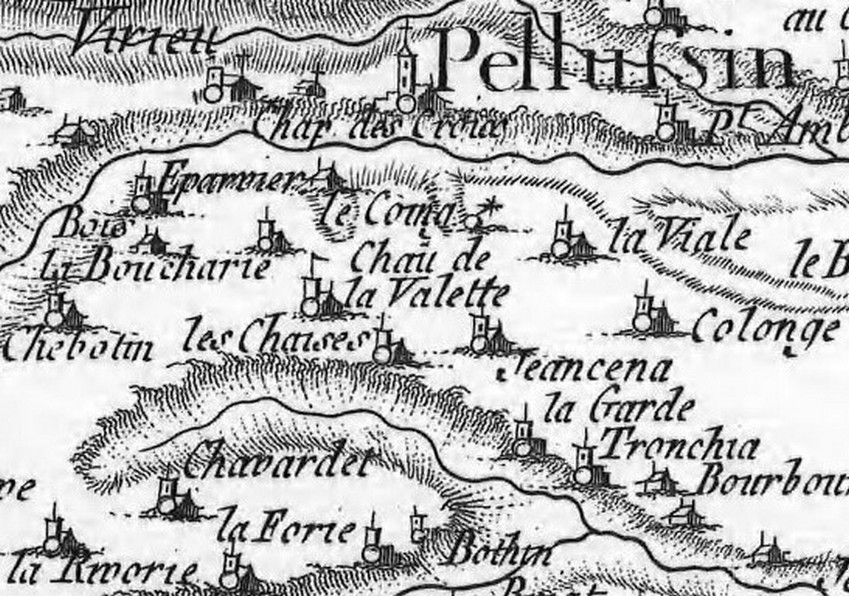

douce et se termine au creux d’un léger vallon. Dans l’Entretien, j’expliquais

que le toponyme Le Coma, figurant sur la carte de Cassini au

XVIIIe siècle, d’après la langue gauloise, pourrait signifier précisément La

Combe ou Le Vallon. La présence dans ce vallon de puits et de

sources a certainement favorisé l’occupation pérenne des lieux. Tout au fond, au

bord de la route de La Ribaudy, j’avais remarqué un imposant monticule de forme

oblongue contourné par les labours, et correspondant à deux petites parcelles

cadastrales de même forme. G. Pétillon y voyait « peut-être une motte

féodale. » (fiche n° 7 de Pélussin, Murailles du Moulin à Vent).

Dans son article de 1985, il dit du monticule qu’il « rappelle une motte

féodale ou un tumulus, mais rien ne prouve que ce ne soit pas un accident de

terrain naturel. » (Dan l’tan, n° 6, p. 31). Concernant une butte

isolée en bordure de champ, c’est peu probable. Quant à la motte féodale, je persiste

à penser qu’elle aurait été installée en position proéminente à l’intérieur de

l’enceinte comme le moulin à vent. J’y voyais donc plutôt un tumulus, plus

probable que de nombreux pierriers du Pilat souvent considérés à tort comme des

tumuli. L’apparente mais légère dégradation du flanc ouest de ce monticule,

semble t-il lors des activités agricoles et par des engins mécaniques, montre

qu’il n’est peut-être pas si naturel, mais composé d’éléments entassés plus

fragiles. Si les murailles nous ont rappelé le Chalcolithique d’influence

fontbuxienne ou la période de la Tène, l’association d’un imposant tumulus au

pied d’un oppidum fortifié évoque une autre hypothèse, à vérifier comme les

deux autres, celle des « principautés » hallstattiennes bien connues en France,

en Suisse, en Allemagne et en Autriche : Vix-mont Lassois, Lavau, Bourges,

Châtillon-sur-Glane, la Heuneburg, Hochdorf, Glauberg ou Strettweg, dont les

tumuli ont généralement livré char d’apparat, mobilier de prestige et service à

boire du genre symposium d’origine méditerranéenne. Le site du Moulin à Vent

était à même de contrôler le trafic du couloir rhodanien qui transitait tout

autant sur le piedmont que le long du fleuve. Si dans ses fiches

dactylographiées, G. Pétillon qualifie l’enceinte d’« architecture militaire

celto-ligure… » - ce qui ne veut pas dire grand-chose – il ajoute : «

…commandant la route de piedmont » - ce qui a plus de sens (fiche n° 7 de

Pélussin).

… sur un important chemin antique de piedmont

G. Pétillon ne cite pas ses sources mais, dans plusieurs fiches et dans son article de 1985, il met le site en relation avec la voie de piedmont nord-sud de grande communication qui, dans l’Antiquité préromaine, depuis St.-Romain-en-Gal se dirigeait en direction de Nîmes. Nous complétons ici sa description. Elle rejoignait le Pilon, puis passait vers Métrieux (Chuyer). Le combat qui s’est ici déroulé le 10 décembre 1587 sous les guerres de Religion, une escarmouche de cavalerie dite aussi « bataille de Virecul » tend à montrer que cette voie était encore empruntée à l’époque moderne : lors de la capitulation de ses auxiliaires allemands, depuis le camp de Marcigny en Saône-et-Loire, François de Châtillon-Coligny, à la tête d’un petit détachement protestant, s’était replié sur le Vivarais. Après avoir traversé le Gier entre Tartaras et Trèves, il avait emprunté cette voie et, en ce lieu, avait échappé de peu aux catholiques de François de Mandelot, gouverneur de Lyon, accourus lui barrer la route (La Huguerie, un des chefs des troupes suisses au service des réformés, Journal du voyage des reitres en France, en 1587, publié par d’Aubais. Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France, t. II, Mélanges, p. 23 ; Mémoires de Jacques Page seigneur de Saint-Auban, un des lieutenants de François de Châtillon, Documents pour servir à l’histoire de France, collection Petitot, 1re série, t. 43 ; Comptes et Chroniques de la ville de Condrieu, XVIe-XVIIe siècles ; Claude de Rubys, Histoire véritable de la ville de Lyon, 1604 ; A. Péricaud, Notice sur François de Mandelot, gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais, Forez et Beaujolais, sous Charles IX et Henri III, Lyon, J. M. Barret, 1828 ; surtout A. Vachez, « La bataille de Métrieux », Revue du Lyonnais, 2e série, t. 31, août 1865, complété et corrigé dans Études historiques sur l’Ancien pays de Jarez, Lyon, A. Brun, 1885, p. 28-42 ; Abbé J. Batia, Recherches historiques sur le Forez-Viennois, St.-Étienne, 1924, p. 71-72). Sur la commune de Pélussin, elle suivait un raidillon pavé de gros blocs reliant La Guintranie au Moulin, où le pavage disparaît sous les alluvions de la Valencize, puis d’autres portions ont été recouvertes par le goudron. Elle passait ensuite entre l’église Notre-Dame et la mairie, descendait en pente raide vers le Régrillon le long du Rocher du Diable (une pierre à bassins), et remontait l’autre versant en diagonale avant de longer le flanc est du Moulin à Vent, une partie très embroussaillée montrant néanmoins et à nouveau un pavage bien visible. Elle gagnait ensuite la Morcellerie et les Collonges, un toponyme gallo-romain et médiéval, puis Malleval où elle croisait l’importante voie du Velay par le Tracol, suivant ou longeant l’actuelle D503, probablement préromaine elle aussi, mais avec nombre de caractéristiques qui en ont fait par la suite une quasi voie romaine même en l’absence de bornes milliaires, car elle est entre autres jalonnée de vestiges de cette époque. Elle gagnait ensuite Chézenas connu pour son dépôt de bronze, avant d’entrer en Haut-Vivarais, où elle rejoignait vraisemblablement Félines, un toponyme en relation avec les productions en terre cuite, céramique ou autre. En latin, figlina c’est l’art ou l’atelier du potier, ou encore la carrière d’argile. Dès 1839, Charles-Athanase 1er baron Walckenaer (Histoire-Géographie : Atlas de la Géographie ancienne, historique et comparée des Gaules Cisalpine et Transalpine, Paris, Dufaut), suivi en 1914 par René Cagnat (Cours d’épigraphie latine, réimpr. 1964, p. 342, note I), avait du reste rapproché le nom du village haut-vivarois de Figlinis, figurant dans le réseau du cursus publicus en Gaule sur la Table de Peutinger, comme la première station à 17 milles/25 km au sud de Vienne, suivie de Tain-l’Hermitage/Tigna à 16 milles/23,5 km, puis Valence/Valentia à 13 milles/19 km (J. Dupraz, Ch. Fraisse, Carte archéologique de la Gaule, L’Ardèche, 07, Paris, 2001, p. 249, n° 089). Cette identification est aujourd’hui abandonnée au profit de Roussillon en Isère, où sont attestés d’importants gisements de glaise en lien évident avec le toponyme, et dans les environs duquel des tuileries ont été repérées, voire encore, mais à seulement quinze kilomètres au sud de Vienne, au profit de St.-Clair-du-Rhône, au lieu-dit et site de Clarasson. Depuis l’hypothèse avancée en 1968 par Marcel Leglay, alors directeur de la circonscription Rhône-Alpes des Antiquités historiques, en raison du cumul de la concordance toponymique et de la présence d’abondantes carrières de glaise, on y a du moins situé après plusieurs tâtonnements la fameuse officine de tuilerie-briquetterie CLARIANA (v. Annexe). Si l’on admet que le réseau antique, au moins partiellement, n’a pas cessé d’être fréquenté à l’époque romaine, médiévale et même moderne, le réseau routier romain ayant dans le meilleur des cas repris ou réaménagé une partie du réseau ancien existant, ce qui est probable, comme on l’a vu, pour la voie du Velay, l’étape suivante pourrait être Annonay, qui tirerait son nom en tant que dépôt de l’Annone, le Service de l’approvisionnement dans l’empire romain. Mais cette voie passait plus vraisemblablement à l’est de la cité. En effet, Georges de Manteyer mentionne un vieux chemin servant de limites à Champagne, entre Peaugres et Bogy au nord, Colombier, St.-Désirat et une portion de Champagne au sud (Les origines de la Maison de Savoie en Bourgogne 910-1060, t. 3, La paix en Viennois, Grenoble, 1904, 153 [67], n. 2). Ces précisions visent à souligner l’importance de ce vieux chemin, dont nous n’avons pas cherché à établir le tracé exact, sauf à Pélussin et autour du Moulin à Vent, et la description de la suite de son trajet, à supposer même qu’il soit parfaitement bien identifié, n’est plus vraiment utile à notre propos.

On l’a vu, certains tronçons de ce vieux chemin

sont pavés. Or, ceux qui ont parlé de tous les chemins pavés anciens du Pilat

les ont souvent qualifiés abusivement de romains. G. Pétillon lui-même, à

propos du pavage à hauteur du Moulin à Vent, ne peut s’empêcher de préciser

qu’il est « à la mode romaine » et, à

propos du tronçon de la Guintranie, il déclare qu’une largeur de 6 pieds

(environ 1,75 m) était la norme de croisement des convois de mulets bâtés de

tous les chemins de ce type dans le Pilat. Une mise au point s’impose donc.

Stricto sensu, une voie romaine, conçue avant tout pour faciliter le

déplacement des légions en armes, comme les autobahnen ont été

multipliées en Allemagne dans les années 1930 pour la mobilité des troupes

mécanisées, est une voie large de 6 à 12 m., de tracé autant que possible

rectiligne et évitant les reliefs trop prononcés. La via Agrippa de Lyon à

Arles, approximativement notre RN7 sur la rive gauche du Rhône, ou celle de la

Narbonnaise, notre RN ou D86 sur la rive droite, sont les exemples les plus

proches et significatifs de ces voies rapides avant la lettre, et le chemin

dont nous parlons ne possède aucune de ces caractéristiques (Raymond

Chevallier, Les Voies romaines, A. Colin, 1972). Quant au pavage, ce

n’est pas une exclusivité des voies romaines. Hors contexte urbain et italique,

il se pourrait même qu’elles aient été moins pavées que des chemins de tout

autres époques. Les pavages de voies anciennes sont difficilement datables,

sauf cas particulier historiquement documenté, ou démontage des dalles pour

retrouver d’éventuels marqueurs chronologiques. Ils peuvent être plus récents

que la voie qu’ils recouvrent, et leur raison d’être est souvent

utilitaire : ainsi, la côte de la Guintranie, sans pavé, serait un

bourbier, et il aurait été difficile d’y faire passer les convois de mules

transportant les meules taillées dans les

ateliers de plein air environnants à partir de notre Moyen Âge. C’est vrai

également de la voie pavée de Taillis Vert le long du Ternay entre

St.-Julien-Molin-Molette et Colombier. Moyennant quoi, une solution de

continuité caractérise le pavage de ces vieux chemins, quelle que soit leur

époque, et il est vain de vouloir

trouver des pavés sur toute leur longueur. On évalue à moins de 1% les tronçons

pavés des voies romaines en Gaule, la surface de la plupart se contentant de

terre et de sable, ou de graviers parfois bétonnés. Et, à en juger par la

fréquence des chemins pavés dans le Pilat, il est fort possible que les voies

préromaines et médiévales aient été plus

souvent pavées que les voies romaines.

Pour n’être pas une voie romaine, ce chemin de piedmont nous semble n’avoir que

plus d’intérêt du fait de son ancienneté. Pour N. Corompt, semblent pourtant

médiévales ces pavées ou pavies du Pilat, notamment cette voie du Pilon passant

par le quartier N-D de Pélussin, qu’elle ne met toutefois pas en relation avec

le Moulin à Vent (p. 87 de son mémoire). Effectivement, la plupart de ces

pavées sont médiévales mais, probablement faute de faire cette relation, elle

oublie que certains de ces chemins ont pu traverser plusieurs époques. La

colonisation de la Gaule romaine n’a pas interrompu du jour au lendemain le

trafic sur de vieux chemins sous prétexte qu’ils ne répondaient pas aux normes

de la romanité. Concernant la voie gallo-romaine du Tracol, elle critique le

tracé qu’en donne Jean Patissier qui a voulu faire la liaison entre divers

sites d’époque différente (p. 63-65). Concernant la méthodologie, elle a en

partie raison. Si, pour notre part, nous avons mis la voie de piedmont en

relation avec des étapes gallo-romaines plus récentes, ce n’est pas en

considération de son tracé, mais seulement pour souligner qu’elle a pu

continuer à être empruntée après l’antiquité pré romaine et plus récemment

encore.

Au demeurant, ne serait-ce qu’en raison des

caprices du Rhône, il n’est pas certain que l’itinéraire romain ait toujours

emprunté la vallée. Si la via Agrippa sur la rive gauche était un peu mieux

avantagée pour échapper à ces désagréments, ce n’était pas le cas de la

Narbonnaise sur la rive droite, et la voie du piedmont a pu jouer pour elle un

rôle de voie subsidiaire lors du petit optimum de réchauffement climatique

romain, approximativement des deux derniers

siècles de l’indépendance gauloise au milieu du IIIe siècle de notre ère, dont on sait qu’il

s’est traduit sur le pourtour méditerranéen par une forte pluviosité propice

aux débordements saisonniers des cours d’eau, à l’inverse des latitudes élevées

en Asie où une sécheresse prononcée et tenace serait considérée par certains

à l’origine des mouvements ethniques

exogènes fatals à l’empire romain. La Table de Peutinger étant une compilation

de données de plusieurs époques, André

Pelletier reporte au IIe siècle la création de la voie Narbonnaise. Il en

fait une conséquence tardive du développement de la cité d’Alba en Helvie

(Ardèche) et des échanges induits de cette cité avec Lyon. N. Corompt ne

partage pas cet avis en raison du rôle stratégique du Rhône et de sa vallée

depuis la plus haute antiquité (p. 65-66 et 72). Il est difficile de se

prononcer catégoriquement, même si la prise en compte des conditions

climatiques milite plutôt en faveur du point de vue de l’historien de la Vienne

gallo-romaine. Au Moyen-Âge encore, c’est le piedmont et non la vallée qui

était emprunté, notamment par saint Louis et les contingents de croisés qui se

rendaient à Aigues-Mortes y embarquer pour la Terre Sainte. Sauf en 1248, où il

utilise la voie fluviale, il a plutôt

suivi la voie Régordane qui partait du Puy. Je l’ai personnellement parcourue

jusqu’à St-Gilles-du-Gard. Certes, la raison principale était tout autre :

la vallée, la rive gauche du moins, était terre d’empire, et seule l’ancienne

Narbonnaise rive droite était en principe à disposition des gens du royaume,

mais précisément les caprices du Rhône, qui se portaient particulièrement sur

cette rive resserrée entre le fleuve et le flanc est des Cévennes, ont aussi pu

jouer un rôle.

Vallon et rempart sud vus depuis la route de la Ribaudy

Plan du site

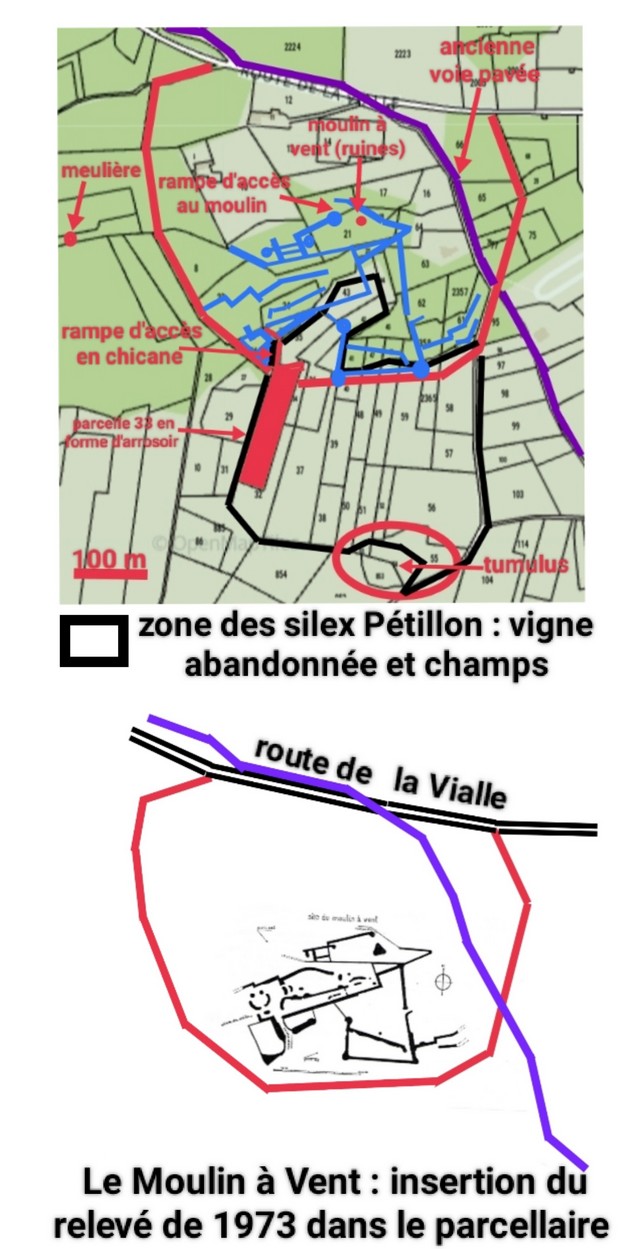

Dans son article de 1985, G. Pétillon indiquait :

« Nous en avons fait un relevé partiel en 1973. » (Dan l’tan,

n° 6, p. 28) et, dans sa fiche n° 7 de Pélussin (Murailles du Moulin à Vent),

il précisait : « J’ai fait avec Dominique Bonnaud un relevé de la

partie la mieux conservée, qui est celle bordant les vignes », donc côté sud.

Effectivement, le relevé ne pouvait être que partiel en raison de la présence

d’une exploitation agricole et d’une habitation qui font obstacle totalement ou

presque à toute expertise du site au nord et à l’est, où l’installation d’un

camping, dont mon père est à l’origine, n’a pas non plus contribué à améliorer

la compréhension du site. Mais c’est un relevé de tous les murs que nous avons

fait, par triangulation, approximative en raison de la présence d’un important

couvert végétal, et sans autre distinction que leur épaisseur traduite sur le

papier par des nuances de trait. Il existe toutefois des détails

suggestifs : par exemple l’appendice très étroit en forme de goulot

d’arrosoir à main de la parcelle longiforme B33 du cadastre, le réservoir de

l’arrosoir dépourvu d’anse. Étranglé entre les parcelles B25 et B26, cet

appendice occupe la place que nous avions identifiée à une rampe d’accès au

sud-ouest du site. La forme curieuse de cette parcelle ne s’invente pas, et la

rampe semble correspondre à une entrée en chicane, dispositif défensif bien

connu. L’autre rampe au nord pourrait être plus récente et correspondre au

chemin d’accès à l’ancien moulin.

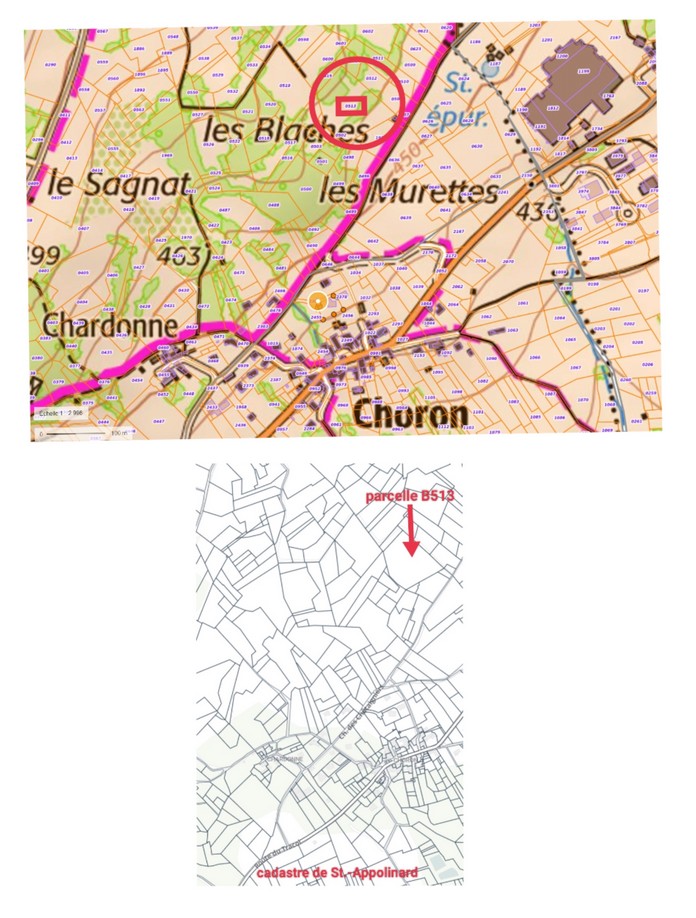

Récemment, en consultant cette section B du

cadastre, j’ai fait le constat suivant : un grand nombre de parcelles se

suivent selon un tracé formant une figure de trois quarts ou d’un demi cercle.

Il pourrait bien circonscrire le site originel, enceinte ou/et habitat. En

utilisant une échelle à peu près identique, j’ai pu y caler schématiquement

notre plan de 1973. Sans surprise, une grande partie des murs alors identifiés

se confondent avec des limites de parcelles.

Si cette corrélation montre la relative fiabilité de notre relevé, elle ne

prouve rien d’autre que la construction du parcellaire à travers le temps par

réaménagement et réemploi de l’existant, modifiant et bouleversant à de

multiples reprises la configuration primitive. Il a été récemment déclaré que

le Lidar doublé d’un drone, acquis en 2022 par l’association Des Pierres et

des Hommes, « est approprié au Moulin à Vent ». L’expérience mérite d’être

tentée : vraisemblablement, le Lidar repérera les murs de notre relevé de

1973, et confirmera la fiabilité de ce dernier, comme la superposition du plan

sur le cadastre à laquelle j’ai procédé. Il pourra y ajouter quelques

structures qui nous auraient échappées, mais il ne fera pas mieux le tri entre

ce qui est ancien correspondant à une enceinte primitive, et ce qui a été créé

de toutes pièces plus récemment, sauf à

repérer quelques tours d’angle, ce que nous avions fait. Il existe aussi

au Moulin à Vent un atelier médiéval de meules sur plusieurs affleurements

rocheux, dont l’un est surmonté de deux bassins d’une trentaine de centimètres

de diamètre. Mais, contrairement au vieux moulin, cette meulière se situe hors

enceinte, à l’ouest, sur une parcelle à proximité d’un petit chemin conduisant

de la route de la Vialle à la tranchée de l’ancienne « galoche » ou « tacot »

au débouché sud des viaducs.

Une enceinte parmi d’autres du Pilat et du

Haut-Vivarais ?

Ignoré jusqu’à maintenant en tant qu’enceinte

du Pilat, le Moulin à Vent mérite d’être comparé à tout ce qui y était

auparavant identifié comme tel. En 1994, N. Corompt avait abordé le thème des

sites de hauteur dans son mémoire de maîtrise. L’année suivante, son mémoire de

DEA traitait exclusivement de ce sujet sur trois départements (N. Corompt, Entre

Gaule du Nord et Gaule méditerranéenne : les habitats fortifiés de hauteur

dans les départements de l’Ardèche, de la Loire et du Rhône, mémoire de

DEA, Université de Lyon II, Lyon, 1995, p. 57-58). Mais ce qui nous intéresse

ici n’y occupe que quelques pages. C’est pourquoi dans les lignes qui suivent,

c’est à son mémoire de maîtrise que je ferais plutôt référence, étant de

surcroît précisé que sur ce sujet, comme en d’autres, elle a puisé la

quasi-totalité de son information dans les fiches Pétillon. En 2013, Fabien

Delrieu et Pierre Dutreuil, dans le cadre d’un programme de recherche sur

l’habitat fortifié à l’âge du Bronze et

au 1er âge du Fer sur le versant oriental du Massif central, ont

repris à leur tour plus

particulièrement la documentation sur

les quatre sites connus de ce secteur, dans un article de synthèse bien documenté

pour l’essentiel, même s’ils n’ont manifestement pas eu accès à toutes les

informations, et qui donne les plans de trois des sites présentés avec leurs

courbes de niveau, mais ils ne présentent de ces enceintes qu’une seule

interprétation réductrice en termes de système défensif. On ne peut que le

regretter (F. Delrieu, P. Dutreuil, Les fortifications d’altitude en pierres

sèches dans le Haut-Vivarais et le Pilat : architecture et chronologie,

Ardèche Archéologie n° 30, 2013, p. 65-71, 7 pages seulement mais deux colonnes

par page. Je suis redevable à Mr. Philippe Richagneux, secrétaire du GRAL, de

m’avoir communiqué cet article). De plus, il est intéressant et curieux de

constater qu’eux et N. Corompt n’envisagent ici de fortifications que sur des

sites de hauteur. Or, le Moulin à Vent ne rentre pas dans cette typologie.

À propos de St.-Sabin (Véranne), Delrieu et

Dutreuil soulignent l’indigence des résultats de plusieurs sondages : le

premier vers 1935 par des Viennois, M. Delaroche et Gabriel Chapotat, au sud de

la chapelle sur un amas de blocs considéré par eux sans preuve comme un tumulus

néolithique. Ils y ont recueilli des fragments de poterie, disparus, attribués

pareillement au Néolithique. Avant les grands travaux de sa période viennoise,

Chapotat ne se démarquait guère des poncifs en faveur dans les milieux de l’archéologie

de l’entre deux guerres. Il a même laissé un article d’une grande banalité sur

les pierres à bassins à propos de l’une

d’entre elles sur les hauteurs de Ste.-Colombe. Quant à l’enceinte, bien

présente sur le versant ouest le moins abrupt, édifiée avec les pierres de

l’imposant chirat à travers lequel a aussi été aménagé le chemin d’accès au

lieu de pèlerinage à partir des auberges, N. Corompt (p. 51-52) l’attribue au

Chalcolithique/Bronze. C’est un emprunt évident à Pétillon qui lui décerne « une

très grande ancienneté : bronze voire même néolithique » sur le seul

critère que son parement est des plus fruste, ce qui est plus que discutable (Pétillon

G., sd, fiche n° 2 de Véranne, St.-Sabin). Pour les sondages de Jean

Patissier en 1976, je sais à quoi m’en tenir à leur propos puisque j’ai

participé à ceux de Château Bélize. Ses compétences en archéologie classique,

comme le montrent ses rapports sur le gallo-romain à St.-Appolinard, sont certaines.

Elles sont moins assurées pour la préhistoire : il n’a rien trouvé à l’arrière du parement interne du rempart,

mais sur l’arête sommitale nord-sud, le long du chemin qui descend en direction

de Buet, il a sondé deux fonds de cabanes, dont l’une à l’angle sud-est du

rempart, non sur Véranne mais sur

Colombier (parcelle B15), à la limite des communes, et il y a trouvé en

profondeur quelques poteries grises qu’il pense protohistoriques et…

médiévales. À juste titre, et en dépit de son enceinte « néolithique »,

Pétillon, auquel N. Corompt emboîte le pas, ne retient que le second

qualificatif pour ces tessons manifestement liés sans surprise aux activités

pérégrines. Sur le flanc ouest et dans la même parcelle B15 de Colombier, qui

s’étale sur pas moins de 29 ha, Pétillon fait état de nombreux fonds de cabanes,

mais elles sont hors enceinte. À l’intérieur, sur l’arête sommitale, il y a à

quelques mètres de la chapelle actuelle des vestiges au sol, mais ils correspondent à la chapelle

antérieure à celle d’aujourd’hui datée de 1683, due aux soyeux de Pélussin dont

les Benay. L’un des deux modestes fonds de cabanes, les seuls de la même arête,

sondés par Patissier et qualifiés pompeusement de « bâtiments », n’offre même pas à un homme la place

suffisante pour s’y étendre jambes allongées, ce que N. Corompt semble avoir en

partie compris. Ceci ne peut correspondre qu’à un abri temporaire de chasseur

ou de berger, sachant que la transhumance estivale était pratiquée dans le

Pilat au Moyen Âge comme nous l’apprend le Cartulaire de St.-Sauveur-en-Rue

pour les hauteurs de Taillard, mais d’autres secteurs du massif ont

probablement aussi été concernés. L’enceinte n’a donc rien de défensif et n’a

jamais abrité un habitat permanent. Pétillon lui dénie également toute fonction

militaire en raison de l’altitude, de la prise aux vents et de la présence au

nord d’une seule modeste source. Il lui reconnaît seulement une finalité

religieuse, toujours d’actualité. On se demande bien d’ailleurs ce qu’il y

aurait ici à défendre. Tout au plus peut-on imaginer un excellent poste d’observation

des déplacements de troupes, notamment lors de la guerre des Gaules. L’enceinte

correspondrait plutôt à un enclos pour le bétail, étroitement lié au culte ici

pratiqué. Ce n’est pas le seul exemple de vénération d’un saint assez obscur

(Savi en patois) servant d’alibi à un culte païen agraire christianisé, décrit

entre autres par l’abbé Batia (Recherches historiques sur le Forez-Viennois,

St.-Étienne, Dumas, 1924, p. 251-252). Il est censé protéger de la foudre et,

pour le cheptel et, à partir du XVIIe siècle à l’initiative entre autres des

Benay de Pélussin, pour le ver à soie, des épizooties. Il est aussi associé à

la pratique des rebouteux. Lors des pèlerinages, principalement le lundi de

Pentecôte, est effectuée la cueillette et la bénédiction de l’alchimille des

Alpes, encore appelée pied de lion, herbe de St.-Sabin ou herbe aux sorciers,

laquelle figure dans la pharmacopée des alchimistes, et dont une poignée est

ensuite attachée au-dessus de l’entrée des étables pour la protection des troupeaux.

Il y a là ce que l’on appelle un faisceau d’indices favorables à cette

interprétation pastorale et cultuelle, laquelle ne fait pas obstacle à ce que

cette transhumance et ce culte aient une origine antérieure à l’ère chrétienne.

Si l’attribution à la protohistoire,

voire plus haut dans le temps, des céramiques Patissier et Chapotat n’est pas

prouvée, rien ne s’oppose donc à ce que l’on trouve ici un jour de tels

artefacts, mais le Moyen-Âge reste le premier concerné parce que, des trois

petits épisodes d’optimum climatique les plus récents de notre histoire,

indépendamment du nôtre, au sein de fluctuations de plus grande ampleur,

l’optimum de l’âge du bronze (1500-1000 av. J.-C.), celui de l’époque romaine

(ca 200 av.-250/300 apr. J -C.) et l’optimum médiéval (ca 900-1300 apr. J.-C.)

qui précède le petit âge glaciaire de l’époque moderne, c’est le dernier qui

est le plus marqué, les deux autres se caractérisant par un écart peu

significatif d’un demi-degré de plus que durant les périodes froides qui les encadrent.

L’exclusivité médiévale des débris de poterie, soulignée par Pétillon et N.

Corompt, va dans le même sens.

À l’est des cols de l’Œillon et du Gratteau,

aux Trois-Dents (Véranne), dont les pendages accentués sont occupés, tant au

nord qu’au sud, par d’imposants chirats, on ne peut nier la présence sur le

versant méridional, juste au pied des falaises ou pics qui ont donné leur nom

au site, d’une structure empierrée rectiligne bien visible à distance,

notamment depuis St.-Sabin. Sur place, dans la parcelle AE13 de Véranne de 5 ha

½ environ, on remarque dans le cirque d’éboulis une muraille à double parement

édifiée de main d’homme, et elle-même très éboulée, qui s’étale de la Roche

Anglaise à l’ouest, le premier des trois

pics, ou le second si l’on veut en voir quatre, jusqu’au suivant. Plus haut,

dans l’espace formant col entre ces deux pics, on distingue encore, parallèles

ou presque, deux autres alignements pierreux moins allongés. La surface de

l’ensemble est ainsi compartimentée en deux. Delrieu et Dutreuil voient aussi

sur ces alignements supérieurs des parements, mais « agencés… de manière

relativement fruste ». Pourtant, il existe une autre expertise scientifique,

celle de Bernard Etlicher, géographe,

naturaliste, enseignant à l’Université de St.-Étienne de 1973 à 2017, président

du Conseil scientifique du PNR du Pilat de 2005 à 2021, puis son

vice-président. Ses compétences géologiques sont certaines et il voit dans les

alignements en surplomb du principal rempart des fronts de moraines de névé,

toujours situées en position d’abri au vent dominant, qu’il compare à celles du Canigou (Pyrénées-orientales). Faute

d’alignements perpendiculaires pour former un quadrilatère, il remet en partie

en cause la lecture du site comme enceinte pré ou protohistorique de type

défensif. En fait, le problème ne se

pose pas vraiment puisque les alignements s’appuient contre les enrochements

latéraux. En 1994, N. Corompt aurait observé à l’intérieur des remparts des

structures du type « fonds de cabanes », qui lui feraient presque accepter un

habitat humain improbable (p. 52-53). On peut se demander si elle les a

vraiment vus, car une fois de plus elle semble s’aligner sur Pétillon qui

mentionne effectivement des fonds de cabanes entre l’enceinte et la falaise (Pétillon

G., sd, fiche n° 1 de Véranne, Enceinte du Pic des Trois Dents). Ni moi,

lors de plusieurs visites, ni Delrieu et Dutreuil en 2012, n’avons rien

remarqué de tel. Pour autant, leur témoignage n’est pas à rejeter, mais ce

qu’ils ont vu doit être aussi peu convaincant que les « bâtiments » de

St.-Sabin. Pétillon rappelle la présence intéressante et originale contre la

falaise d’une large brèche à ciel

ouvert, pour autant appelée grotte des fées ou du feu, et d’un petit trou

circulaire qui semble taillé de main d’homme, le tout surplombant une cavité,

le puit des fées, qui retient de l’eau et où de l’eau coulerait, paraît il,

depuis le trou circulaire. Comme à

St.-Sabin, l’ensemble de murs n’a rien de défensif. C’est aussi

l’opinion de M. Etlicher avec un argument qui lui est propre mais qui, on l’a

vu, n’est pas recevable, et une fois de plus Pétillon n’attribue au site qu’une

signification religieuse, dont il n’y a toutefois aucune trace et, de façon

plus crédible, aucune valeur militaire avec cet autre argument qu’il est dominé

par la falaise des Trois Dents. De fait, qu’y a-t-il à défendre, sinon des tas

de cailloux, en ces lieux ingrats en prise à des vents violents et aux

intempéries ? Sans compter le problème du ravitaillement : vivres, aucune structure crédible de stockage

ne pouvant être décelée, et eau, nonobstant le semblant de source repéré par

Pétillon. Quoiqu’il en soit, il y aurait ici un mix de naturel et d’anthropique

peu banal qu’il faut comprendre. L’anthropique se distingue encore dans les

ouvertures aménagées au centre de chacun des murs, toutes alignées sur un même axe, ce qui ne s’invente pas. Quant au

mobilier, c’est le néant absolu. Ni Patissier en 1974, ni N. Corompt et tous

les doctorants préhistoriens autorisés à fouiller n’ont jamais rien trouvé. En

définitive, le site est indatable et, comme à St.-Sabin, il semble raisonnable

de voir dans ce système de murs un enclos compartimenté pour le bétail utilisé

en périodes d’estive. Pour le confectionner, les pasteurs auraient utilisé ce

que leur offrait la nature en l’aménageant et en le complétant.

Château Bélize (Pélussin, parcelles E1230-1235,

mais aussi en grande partie sur Pavezin) est situé sur le versant nord du crêt

de Baronnette ou de Bourchany mais très près de la ligne de crête et, à l’inverse des deux sites précédents, à

l’altitude raisonnable de 873 m. On y

accède depuis le col de Pavezin par le sentier du Parc n° 8, à l’ouest à

partir de Grange Rouet par une courte montée, ou à l’est par une montée longue

et abrupte à travers une hêtraie. On y distingue une petite enceinte ovale

d’une modeste superficie (un tiers d’hectare),

dominant une falaise très éboulée propice aux abris sous roche, et au

pied de laquelle Raymond Grau aurait trouvé une tête humaine en granit d’une

quinzaine de cm taillée en boule, les yeux et la bouche marqués d’un trait

creux, semblable à une autre tête surmontant un long buste dépourvu d’épaules,

et encastrée dans un mur de grange d’un hameau au-dessous de Montant (Chuyer).

Du rempart à double parement large de 2,5 m en moyenne, il ne reste que

quelques pans. Une entrée longe d’abord la muraille avant de traverser la

falaise. De nombreuses prospections sans grands résultats ont contribué à

accentuer le cahot des lieux et à brouiller les couches archéologiques. Aux

fouilles de Louis Dugas en 1927, ont succédé les fouilles Patissier-Ughetti en

1973. J’étais le plus jeune des participants. Était aussi présente l’intuitive

Denise Peillon, dont le nom reste attaché aux silex de la Font-Ria

(St.-Genest-Malifaux). N. Corompt (p. 17 et 45) considère ces fouilles comme

les seules soi-disant pratiquées selon la méthode stratigraphique dans le Pilat. Il faut relativiser :

Delrieu et Dutreuil eux-mêmes constatent d’après le rapport Patissier «

l’absence de contexte stratigraphique ». Et, de fait, une fouille

stratigraphique, ça ne consiste pas seulement à aligner un semblant de cordeau,

sans compter que ce n’est pas forcément la bonne méthode sur un tel site. Vu

d’un côté la difficulté de l’accès aux lieux et celle des lieux mêmes (important couvert végétal et faible

épaisseur du substrat terreux sur un site pentu et très chaotique), de l’autre le petit nombre des « fouilleurs »,

la moyenne d’âge et les motivations pas toutes désintéressées des principaux

acteurs, je peux certifier que ces prospections ont été assez superficielles. Toutefois,

contrairement aux enceintes précédentes, nous sommes ici en terrain plus sûr

avec un peu plus de mobilier. Dans l’entrée à l’intérieur de la muraille, J.

Patissier a trouvé plusieurs tessons de céramique surtout grise, c’est-à-dire

majoritairement médiévale. Conservés par lui, on ne sait ce qu’ils sont

devenus. Sollicité, Robert Périchon

(1928-1999) de Roanne a fait une expertise « prudente » de l’ensemble : il

identifie un fragment semblable aux sigillées jaunes de Roanne au Bronze final

ou au 1er âge du Fer. Delrieu et Dutreuil pensent toutefois que le

dessin présent dans le rapport Patissier ne permet raisonnablement pas de lever

cette imprécision et que sa relation avec le rempart n’est pas assurée. Mais il

y a aussi des tessons laténiens, gallo-romains et médiévaux, ce qui n’est déjà

pas rien et laisse envisager une longue occupation jusqu’à la guerre de Cent

ans. Quant à la qualification du site dans sa phase la plus ancienne,

l’enceinte est trop petite pour être considérée comme défensive et sa fonction

serait plutôt cultuelle (Bélize/Belisama ?). Pétillon a émis en ce

sens une hypothèse intéressante : au nord des ruines d’une construction

voisine munie de deux tours d’angle quadrangulaires qui font penser à un

château médiéval dont le lieu aurait pris le nom, se trouvait un grand bassin bêtement

détruit par la municipalité de Ste.-Croix-en-Jarez au cours d’une recherche de

source sur les conseils d’un sourcier quelque peu dérangé. L’eau, captée sur le

plateau situé au nord, y était conduite par un drain en pierres. La réputation

néfaste de cette source, censée procurer la colique, et chargée de légendes, le

seigneur du coin y faisant boire toute sa chevalerie sans l’épuiser, laisse

présumer d’un culte païen des sources anathémisé par le christianisme (Pétillon

G., sd, fiche n° 1 de Pélussin, Château de Bélize).

Le Chirat Blanc (St.-Symphorien-de-Mahun,

Ardèche) ou Suc de Barry, qui doit son premier nom aux éboulis de blocs de

quartz sur son flanc oriental, est situé sur l’un des sommets d’une de ces

dorsales sud-ouest nord-est par

lesquelles se termine le massif des Cévennes à l’est, la plus au nord étant

celle du Pilat. Le site au fort pendage

est ceint d’un rempart ellipsoïdal très allongé, à double parement assez fruste et très

détérioré, formé de deux sections

appuyées au nord sur un chaos rocheux. Albin Mazon, le premier, en 1901, puis

en 1906, à avoir mentionné le site qu’il met au rang des oppida d’origine

romaine ou gauloise, avec le sens des réalités et la perspicacité intuitive dont

il fait souvent preuve, envisage dans sa composition non seulement des pierres

sèches mais aussi des branchages (A. Mazon, Le Préhistorique dans l’Ardèche,

Privas, 1906, p. 56). Cette enceinte est

la seule de celles que nous venons de présenter à abriter un véritable habitat

composé de 83 « habitations » de format assez homogène, recensées lors des prospections de 2012.

Leurs soubassements sont en pierre sèche et leur surface varie de 12 à 26 m².

Les concentrations et alignements sont plus importants à proximité de l’entrée

du site au sud-est, le long des voies de

circulation intérieures, notamment celle qui dessert le site depuis l’entrée,

ou le long de la ligne sommitale qui constitue

le seul replat. Qu’est-ce qui a rendu ici possible une telle occupation à une

altitude d’un peu plus de 1000 m, alors que nous avons constaté sa quasi

impossibilité à St.-Sabin et surtout aux Trois-Dents, situés également à plus

de 1000 m. Vingt centièmes de latitude sud supplémentaires ne sont pas

significatifs. En fait, la dorsale du Suc de Barry est protégée des influences

septentrionales par les autres dorsales cévenoles qui la précédent vers le

nord. Pour autant, diverses fouilles (Georges Goury, 1916 ; Henri Muller,

1921 ; C.-A. Poinard, 1963-1966 ; Éric Durand, 1993 ; N.

Corompt, 1995) ont donné de piètres résultats : un modeste tesson de «

poterie mal cuite » vaguement estimé de facture protohistorique trouvé dans un

des bâtiments lors des fouilles Goury de 1916. Sans élément de datation

véritable, toutefois, des similitudes architecturales avec le site de La Farre

(St.-Andéol-de-Fourcades) à 30 km au sud, sondé en 1977 par l’abbé Teyssier, et

occupé au Ve siècle avant notre ère, autorise les chercheurs à adopter à titre d’hypothèse une datation similaire.

Quant à la qualification du site, seule une structure hémicirculaire adossée au

parement externe à l’est du rempart justifierait timidement une fonction

défensive. Mazon rapporte et semble accepter aussi, avec moins de bonheur, que

« d’après bien des gens du pays, il s’agirait simplement d’une enceinte où l’on

aurait parqué les bestiaux en temps de peste, ce qui, d’ailleurs, n’aurait rien

de contradictoire avec la version de très vieille histoire ou de préhistoire

généralement admise à ce sujet. »

Ces quatre « fortifications » sont donc non

seulement très différentes de celle du

Moulin à Vent (altitude, absence de tours et de bastions), mais aussi entre

elles. Tout au plus peut-on repérer entre l’une ou l’autre quelques affinités.

Dans leur conclusion, Delrieu et Dutreuil les rattachent à la fin de la période

protohistorique. Même si les preuves manquent pour certaines et même si la période médiévale est, semble

t-il, aussi très présente sur ces sites, ceci me semble plausible et je n’y

fais aucune objection. En revanche, comme tout mon propos l’a montré, je suis

très réservé sur leur interprétation exagérément univoque : sous leur

plume, l’expression « système défensif » revient trop souvent, pour ne pas dire

constamment, et ils l’appliquent à chacun des quatre sites présentés, comme si

le temps de l’archéologie avait suspendu son vol une fois pour toutes au début

du XXe siècle, après les publications pionnières de Louis-Pierre Gras et Louis

Dugas, qui ont aussi abusé de l’attribution celtique, celle retenue en dernier lieu par Delrieu et

Dutreuil (L.-P. Gras, Essai de classification des monuments préhistoriques

du Forez, Montbrison, 1872 ; L. Dugas, Étude sur quelques monuments

celtiques du Mont Pilat, Vienne, Remilly, 1927). Les recherches ont beaucoup évolué depuis et il existe bien

d’autres possibilités que la seule enceinte défensive, qui plus est de la Tène

finale. Je ne suis pas le seul à considérer comme totalement non défensives les

enceintes de St.-Sabin et des Trois Dents, Georges Pétillon leur déniant aussi

toute fonction militaire. Lui et, dans son sillage, Nathalie Corompt, me

paraissent donc plus nuancés que Delrieu et Dutreuil. De surcroît, la première

partie du titre du DEA de Mme Corompt-Achard, « Entre Gaule du Nord et Gaule

méditerranéenne », convient assez bien au cas particulier du Moulin à Vent, où

je suppose des affinités fontbuxiennes. Je dois reconnaître que moi-même en

1974, je n’étais guère critique à l’égard de toutes ces enceintes du Pilat que

je me contentais de citer, alors même que, sur d’autres sujets, j’exprimais

quelques réserves notamment sur le mégalithisme (le Flat) et déjà, mais

timidement, de sérieux doutes sur les interprétations classiques des pierres à

bassins, ce que j’ai depuis développé plus amplement. Delrieu et Dutreuil en

appellent aussi à « des investigations

de terrain plus poussées ». C’est un propos assez récurrent depuis un siècle,

mais jusque là on ne l’a guère vu déboucher sur des initiatives autres que les

petites opérations de sondages que nous avons évoquées avec les résultats que

l’on sait. Si dans les temps à venir cet appel devait se concrétiser, encore

faut-il comprendre les conditions particulières des fouilles au moins en partie

sur certains de ces sites. Aux Trois-Dents, le long du « rempart » de St.-Sabin

et dans une moindre mesure au Suc de Barry, la présence de chirats rend toute

recherche pratiquement impossible et inutile, les éventuels artefacts que l’on

aurait pu y trouver auront glissé entre les éboulis sous lesquels il est vain d’espérer

pouvoir les récupérer. Ainsi s’expliquent sans doute les résultats négatifs des

sondages en ces endroits précis. De plus, en période de réduction drastique des

budgets, pour des opérations nécessitant des moyens importants, il faudra faire

des choix. Dans ces conditions, St.-Sabin et surtout les Trois-Dents ne me

paraissent pas des priorités. Il serait à mon avis préférable de privilégier

Château Bélize et le Chirat Blanc, et je ne saurais trop inviter également les

chercheurs à s’intéresser au Moulin à Vent, un site probablement plus

prometteur que les précédents. Il ne peut pas véritablement leur être comparé

tant il en diffère, et il contribue à renouveler notablement les données disponibles

sur la préhistoire du Pilat.

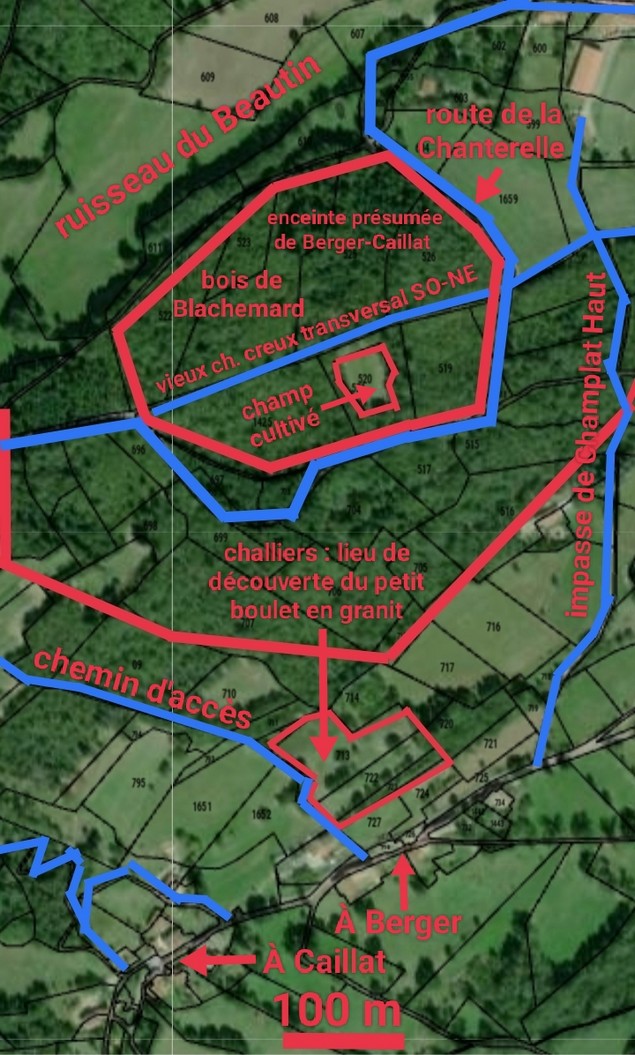

Je termine ce copieux chapitre par l’évocation

d’un autre site potentiellement remparé et protohistorique du Pilat, sur une

modeste hauteur de 627 m, située à 50 m environ au-dessus de Berger-Caillat

(Roisey), et occupée par le bois

Blachemard (composé de blache, du gaulois blaca, chêne blanc,

désignant un bois, un taillis, et

souvent une terre gagnée sur un taillis, et de mard correspondant

probablement au vieux français mare, maire, maior, plus

grand, ce toponyme signifierait donc quelque chose comme Grandbois). En

contrebas de cette éminence, dans des parcelles mentionnées dans sa fiche n° 3

de Roisey par Georges Pétillon, qui y subodore un possible « habitat en

cabanes », j’avais trouvé au début des années 1970 une bola ou

balle de fronde en granit, parfaitement ronde et grosse comme une balle de

tennis. Elle gisait plus précisément au pied d’un challier, aujourd’hui

délaissé et envahi par les taillis, soutenu par un mur très épais et composé de

gros blocs en pierre sèche, correspondant sans doute à l’extension des cultures

en hauteur lors d’une période d’optimum démographique, tel celui qui a précédé

la guerre de 1914-1918. À l’époque, moi

et Pétillon n’avions pas poussé nos investigations au-delà de ces parcelles au

nord et à proximité de la route qui dessert les hameaux de Berger et de

Caillat. Or, récemment, la consultation du cadastre m’a permis de remarquer, un

peu comme au Moulin à Vent, une distribution circulaire et en éventail des

parcelles autour de cette petite hauteur. La bola pouvant relever tout

autant de la fin de la protohistoire que de la période médiévale, il en va de

même pour cette hauteur et les structures qu’elle est susceptible d’héberger.

Début novembre 2024, Philippe Monteil, habitant Roisey, s’y est rendu à ma demande

et y a procédé à quelques rapides

observations : sur la légère pente sud proche du sommet, une parcelle

grossièrement rectangulaire est occupée par un champ peut-être exploité

récemment. C’est la seule partie non boisée de cette crête, où l’on trouve

beaucoup d’aménagements murés et, sur la partie la plus haute, un soutirage

fait penser à l’intérieur d’une construction effondrée.

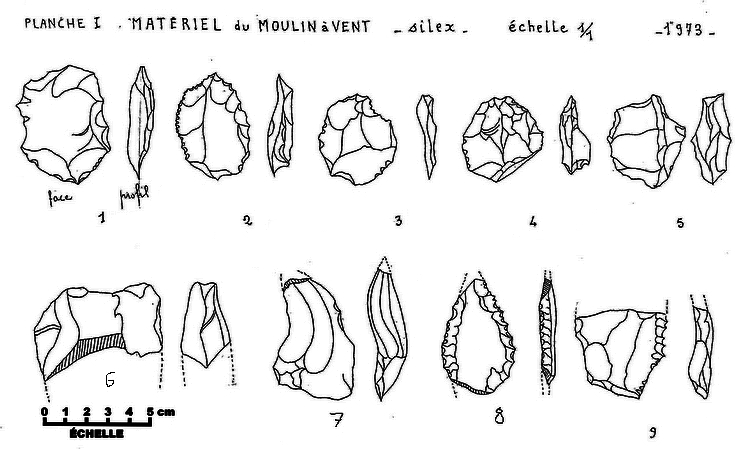

Les silex Pétillon

En 1977, Jean Combier, directeur de la

circonscription d’Archéologie Préhistorique Rhône-Alpes, dans un rapport décennal

publié dans Gallia Préhistoire, évoquant, d’après des informations

recueillies manifestement auprès de G. Pétillon, les prospections effectuées de

1971 à 1973 entre autres dans la commune de Pélussin, déclarait : « …au

sud de l’éperon du Moulin à Vent, M. D. Bonnaud a recueilli dans des

terres cultivées une industrie de silex laminaire qui comprend une quarantaine

de pièces, probablement du Paléolithique final ou de l’Épipaléolithique » («

Informations archéologiques de la circonscription Rhône-Alpes : Dix ans de

recherches préhistoriques dans la région Rhône-Alpes (1965-1975) », Gallia

Préhistoire, t. 20, fasc. 2, 1977, article Pélussin, p. 644). C’est

assurément flatteur, mais ce n’est pas exact. Il ne faut pas s’en

étonner : ces rapports, rédigés en différé et souvent dans l’urgence, ne

sont pas exempts, sinon d’importantes erreurs, d’informations très

approximatives. En réalité, si je suis bien l’inventeur du site du Moulin à

Vent, l’auteur de la découverte de ces

silex est G. Pétillon lui-même. Il suffit pour s’en assurer de consulter son

rapport de 1973, sa fiche n° 8 de Pélussin (Silex taillés du Moulin à

Vent), et son article de 1985 : « Dans les terrains cultivés, au

Sud des murailles, j’ai trouvé une assez grande quantité de silex taillés. […] On

peut les dater du Mésolithique au Chalcolithique, c’est-à-dire de la fin de

l’époque glaciaire à la découverte des métaux. Au pied des murailles, j’ai

également trouvé des fragments de céramiques qui attestent une occupation à

l’âge du Fer. C’est donc un site qui fut occupé pendant plusieurs

millénaires » (Dan l’tan, n° 6, p. 28). À cette époque, je suivais à Lyon

II les cours d’Archéologie préhistorique de Denise Philibert, décédée en 2022,

spécialiste du Mésolithique. Je lui avais donc tout naturellement soumis pour

expertise les trois planches dressées par G. Pétillon dans son rapport de 1973 pour représenter 37 des 43

silex qu’il avait recueillis. Le microlithisme de ces pièces avait

particulièrement attiré son attention, et elle y voyait une industrie

mésolithique. Toutes les bonnes expertises convergent et c’est à tort que

certains vieillissent ces outils, notamment Mme Achard-Corompt (p. 10) qui les

rattache non seulement au néolithique mais aussi au magdalénien, voire même au

moustérien. En l’attente de plus grandes précisions, la périodisation très large

adoptée par G. Pétillon dans son article de 1985 paraît recevable ; elle

recouvre toute la gamme des artefacts actuellement recueillis sur les lieux.

Je me suis toujours interrogé sur les silex

Pétillon. Je veux bien admettre que celui-ci avait la main « archéologique »

comme on dit de quelqu’un : « Il a la main verte ». Il rapporte également

que d’autres sont passés avant lui et ont fait d’amples « récoltes » à une

époque où le site n’était pourtant pas très connu et, à preuve du contraire, celles-ci n’ont guère

laissé de traces. Surtout, je m’explique

mal l’absence d’autres découvertes après lui dans les mêmes terres à la suite

des labours. Moi-même, je n’avais rien trouvé, mais peut-être n’avais-je pas

exploré la zone précise des silex Pétillon, à savoir les parcelles B 32-44,

48-53, 55-59 et 2365, toutes situées hors rempart, dans une vigne aujourd’hui

en friche (parcelles 42-44) insérée dans un rentrant de ce dernier, et dans les

champs qui s’étalent sur la légère pente du vallon jusqu’à 100-150 m environ au

sud du rempart. Des indices militent en faveur d’une taille partielle sur

place, sans que l’on puisse pour autant parler d’un atelier comme à la Font-Ria

(Saint-Genest-Malifaux), qui ne peut pas être un gisement paléolithique en

raison des conditions climatiques et de l’absence de couvert végétal à

l’époque. Comme l’établit Vincent Georges, « des phases érosives majeures

auraient envoyé bien au-delà de la dénivellation la plus abrupte les éventuels

vestiges paléolithiques du gisement dont la situation est celle d’une pente

abrupte immédiatement sous un replat » (Vincent Georges, Le Forez du 6ème

au 1er millénaire av. J.-C. Territoires, identités et stratégies des

sociétés humaines du Massif central dans le bassin amont de la Loire (France),

Thèse Université de Bourgogne, 2007, vol. 2-Corpus, Item 554.

Saint-Genest-Malifaux, Bois Farost La Font Ria, p. 224).

Les silex Pétillon, conjointement avec le

matériel archéologique des Blaches à St.-Appolinard, sont actuellement égarés

et les tentatives pour les retrouver ont toutes échouées. C’est d’ailleurs dans

ce but que Philippe Monteil et Thierry Rollat de Regards du Pilat ont

enquêté, et que Thierry, il y aura bientôt quatre ans, a retrouvé ma trace. Dans

une lettre de 2021 adressée à l’une de mes nièces, le motif principal de sa demande portait clairement sur cette quête des silex taillés. Je n’ai pu lui

donner satisfaction, mais Philippe Monteil,

seul ou récemment en ma compagnie, muni des trois planches de dessins

laissées par G. Pétillon, a exploré sans succès diverses pistes. Le plus

curieux dans cette affaire est que, même des personnes ayant travaillé pour le

Parc, qui devraient être mieux informées, n’ont aucune idée de ce que ces silex

sont devenus. J’ai bien connu G. Pétillon, avec lequel j’entretenais les

meilleurs rapports. C’était quelqu’un de rigoureux et de méthodique. Il n’a pu

laisser ces silex sans une signalétique précise. Reste la possibilité de leur

versement par le PNR du Pilat, en définitive seul responsable de leur devenir, au SRA, dont le

dépôt de Villeurbanne est actuellement fermé pour travaux. Mais la difficulté

d’obtenir des informations, tant du Parc que du SRA, constituent des

aberrations administratives.

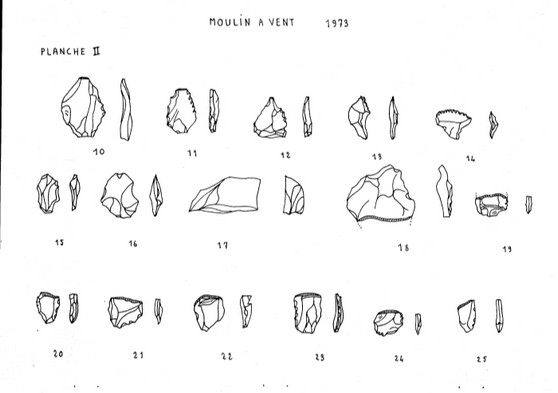

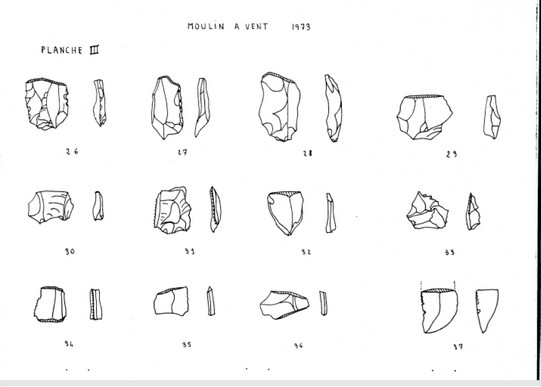

Dans son rapport de 1973, G. Pétillon a procédé

à l’identification des 43 silex qu’il a récoltés et dessiné 37 d’entre eux :

• 5 petits disques très retouchés 1-5

• 1 biface cassé récemment 6

• 3 pointes moyennes présentant des cassures

anciennes 7-9, le 18 serait peut-être à ranger dans la même catégorie

• 4 petites pointes 10-13, le 19 à cassure

ancienne était sans doute de même facture

• 3 petits grattoirs très retouchés 14-16

• 1 petit rabot caréné 17

• 17 lames tronquées la moitié avec retouches

abruptes 20-36

• 1 grattoir plus épais, avec cassure récente

et cortex sur la droite 37

• 1 petit nucleus 38

• 5 éclats non retouchés 39-43

Ajoutons pour mémoire : 7 tessons de

céramique grise fine aux formes non identifiables, 6 tessons de céramique jaune

ou rouge, 1 morceau de galet de serpentine ( ? en fait roche verte) percé,

peut-être une fusaïole, 1 rectangle de plomb (3,5x5x0,5 cm) très oxydé, percé

au centre et strié sur les deux faces.

Mais ce descriptif mérite d’être un peu

révisé : l’industrie est essentiellement laminaire ; les petits

disques très retouchés 1-5 seraient plutôt des grattoirs (pièce 1, grattoir à

encoches, et 3-4) à ajouter aux pièces 14-16, un outil peut-être mixte,

grattoir et perçoir (pièce 2) et un racloir ? (pièce 5) ; je ne me

prononce pas pour les pièces 6, 9 et 19 trop amputées, de même pour 37 en