Ca ne vaut pas un clou ?

Les Pierres à clous, la clouterie petite métallurgie de nos campagnes |

Présenté

par

Rémy Robert |

|

Mars

2024 |

Il

semblerait que dans le comptage primitif, les Sumériens utilisaient comme

symbole d'unité le clou pour le "rien". Cela aurait précédé le zéro.

Ainsi, deux clous inclinés vers la gauche le représentaient. De là, viendrait

l'expression "des clous", pour signifier qu’une chose n’a que peu de

valeur.

C'est

un autre sujet qui nous amène aujourd'hui à parler de clous. La présence de

pierres curieuses dans notre beau pays de Jarez.

Pierre

à clous à l’entrée d’une ferme (La Carrérarie, Farnay)

Ces

éléments supportant les petites enclumes et matrices des cloutiers sont, la

plupart du temps, fabriqués dans un bloc de granite du pays (on trouve aussi un

billot de bois dense, résistant et ceinturé en haut et en bas par un cercle

métallique à la manière d’une roue de char). Lourdes rondes ou carrées leur

taille varie de 60cm à 1 mètre de large par 40-80 cm de hauteur.

Billot

de bois et matrices

Pierre à clous à l’entrée d’une ferme à La Micale (Rive-de-Gier) :

Trous pour matrices. Empreinte laissée par le dépôt du marteau.

Pierre à clous avec ses éléments

(et druide du

Pilat Saint-Just en-Doizieux)

Le cloutier « urbain »

Cloutier

fut un métier. C’était celui qui fabriquait et vendait des clous. Il les

façonnait à la main dans une petite forge. Du XVIème au XVIIIème siècle

on disait alors « clotier ». Ce métier fait partie du patrimoine et

de l'histoire du pays du Gier. Saint-Chamond et Firminy furent des villes où il

y avait beaucoup de cloutiers et on dénombrait 6000 cloutiers en 1841 à

Saint-Chamond et 200 forges à Saint-Martin la plaine en 1880.

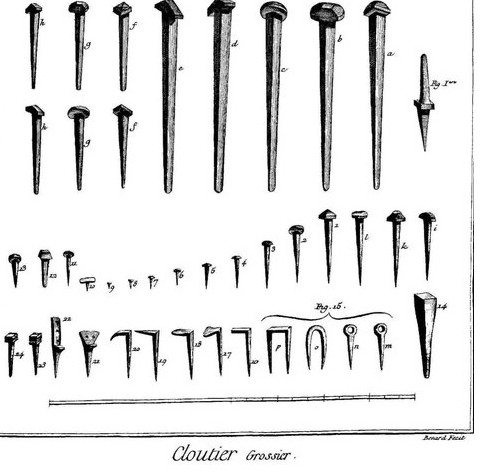

Les étapes de fabrication

Le

fer utilisé était fourni sous forme de longues tringles de différents calibres,

le clou était fait à partir de fer doux exempt de carbone pour être souple et

non cassant au modelage, puis à l’utilisation. Ainsi, après avoir fait chauffer

une tige en fer doux, le cloutier martelait les quatre côtés de l'extrémité

alors ramollie pour façonner une pointe. Cette extrémité était réchauffée, puis

la tige était coupée à la longueur désirée.

Dans

un second temps, le cloutier insérait le clou encore chaud dans une matrice

dite cloutière pour façonner la tête. La matrice pouvait alors avoir plusieurs

formes et tailles.

Ainsi,

selon l'utilisation attendue, des clous de plusieurs formes et tailles

pouvaient être fabriquées : pour les toitures, les charrettes, la

menuiserie, les navires mais aussi pour les fers à chevaux et à bœufs. Mais le

cloutier fabriquait également d'autres petites pièces de métal telles que des

pinces ou des crochets, des hampes et autres fixations pour la marine à voile.

Du cloutier au paysan cloutier

-

Comment expliquer l'apparition de la fabrication des

clous par les paysans ?

-

Quel lien avec nos fermes isolées dans nos hameaux et

coins reculés de campagne ?

Les

paysans vont exercer cette activité comme un second métier dans les périodes de

l'année où l'activité était réduite : temps froid, hivers enneigés. Il

fallait bien gagner sa vie. Des colporteurs livraient des baguettes en automne,

passaient commande puis récupéraient le travail au printemps. Le cloutier était

alors payé en fonction de la quantité produite. Ce sont dans les terres les

plus inadaptées aux cultures que l'on trouve des lieux de production. Ce

travail resta un travail dans l'ombre. Ce cumul de la petite culture et de la

petite industrie, cette juxtaposition du champs-Jardin et du petit atelier fut

une solution adoptée par nos paysans pour répondre à la pénurie de ressource de

nos campagnes et aux hivers rigoureux. Cette petite métallurgie apportant alors

son appoint aux ressources rurales, elle apportera, plus tard, une main d'œuvre

à la grande métallurgie. Les paysans du Jarez étaient « nés avec un

marteau à la main » associant les traditions indigènes au caractère

moderne de l'industrie.

Ainsi

naquit une industrie, certes modeste, mais qui est certainement la plus

ancienne de notre région. Ce sont peut-être les Chartreux de Sainte-Croix-en-Jarez,

maîtres forgerons (qui ont, entre autres, réalisé, de belles croix dont

certaines, du XVIème siècle, sont encore

visibles), qui auraient transmis, aux habitants, les rudiments de l’art de la

forge ? Exercice qui fut repris par des gens à qui le dur travail de

défrichement, l'élevage, les cultures peu rémunératrices ne pouvaient que

procurer une pénible et médiocre existence. Cette activité semble également être

fortement liée à la présence et l'exploitation du charbon qui favorisera

l’implantation de forges puis, plus tard, propulsera les aciéries et

l'industrialisation de la vallée.

Le

forgeage des clous fut donc, à la fois, une ressource nouvelle et une

occupation pour les longues journées d'hiver ; l'homme ayant besoin de

travailler durant les saisons d'inaction forcée. Imaginons le bruit des marteaux

signalant ces hommes au travail invisible. L'été l'homme s'employait à

l'agriculture, l'hiver ramenait son marteau à la pierre à clous.

Le

cloutier n'était pas son patron, il n'achetait pas son fer lui-même et ne

vendait pas ses clous. Le véritable patron était un intermédiaire, un

fabriquant et un commerçant payait au cloutier sa main d'œuvre son travail, le

contrat verbal devait être scrupuleusement respecté. Le cloutier reste un

ouvrier à domicile, penché sur sa pierre à clous de l'aube au soir éclairé par

la lueur du foyer.

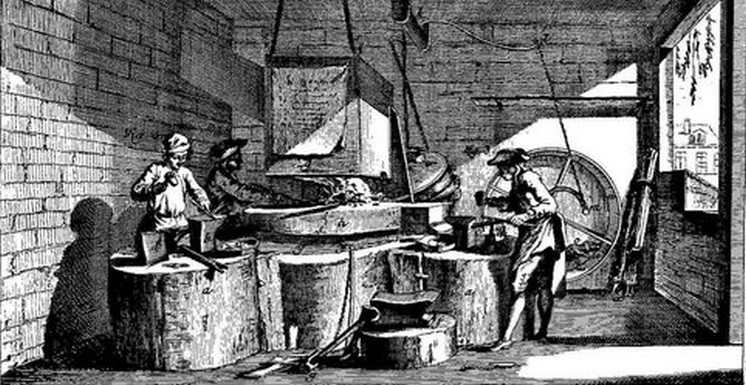

L'atelier

extérieur était souvent adossé à la maison d'habitation avec des murs en pierre

de schiste abrité par des poutres grossières et des tuiles réemployées, dans un

coin se trouvait une cheminée, un pan de mur était ouvert servant à la fois

d'éclairage à l'aération et au tirage du petit feu de forge. Une baguette

chauffait, une autre était forgée : en quelques coups de marteaux, la

pointe était faite puis sur un ciseau d'acier le clou était coupé à la longueur

désirée. Ensuite on le mettait dans la cloutière : bloc d'acier percé d'un

trou pour ménager la pointe les têtes rectangulaires étaient généralement

forgées à la main, pour les autres une matrice devait être nécessaire (pièce en

fer portant à son extrémité le forme en acier de la tête du clou) ou une lourde

masse de fer recevant la matrice tel un petit marteau pilon de conception très

simple.

Le

feu de forge était activé par un soufflet. Le matériel était sommaire les

gestes simples mais l'adresse et une longue habitude étaient nécessaires et

chaque geste répété pour chaque clou avait une grande valeur

Il

m’a été dit qu'un bon cloutier faisait un clou en 4 étapes : le temps de

prononcer « Jésus, Joseph, Marie, Amen ». Plus sérieusement on

retient le nombre de 14 coups pour un clou, ne frapper que 9 coups pour un clou

ou faire 3 clous d'une chaude (sans réchauffer) étaient considérés comme des

prouesses.

La production

Le

XIXème siècle correspond au moment de la grande production

manuelle.

On

dit qu'un bon cloutier faisait 2500 clous soit 18 livres par jours. Nous

pouvons estimer le nombre de 6 000 cloutiers dans la région pendant l'hiver qui

pouvaient faire jusqu’à 100 clous à l’heure. Cela en faisait des clous !

La fin, la suite

L'apparition

des machines-outils transformera totalement l'industrie cloutière avec un

rythme de production beaucoup plus rapide produisant jusqu'à 50 fois plus qu'un

bon ouvrier cloutier. Vers 1840 la machine a pris peu à peu la place du

cloutier à domicile, de plus les lois sur les concessions minières vont rendre

plus difficile l'exploitation individuelle du charbon.

L’apparition

du chemin de fer apportera plus rapidement les matières premières et expédiera

partout la production. Le cloutier deviendra ouvrier de « fabrique »,

d’usine. Apportant une main d'œuvre aux nouvelles industries et certainement sa

capacité de travail de production et de savoir-faire Mais il restera souvent

paysan : je me souviens encore, dans mon enfance, de paysans associant

journées d'usine en 3/8, élevage et culture. Les temps de récoltes ou des foins

se faisant dans des périodes d'arrêt maladie généreux.

Il

semblerait néanmoins, que la clouterie à main a quelque peu perdurée et ce

encore au XXème siècle pour des clous spéciaux et de gros modèles que

les machines de l'époque ne permettaient pas de façonner. De plus, les produits

mécaniques étaient de moindre qualité les clous forgés à la main avait une

surface irrégulière et donc plus d'adhérence, d'autre part, sa pointe était effilée

régulièrement ce que ne permettait pas la machine.

Encore

au début du XXème siècle la cordonnerie de haute qualité n'utilisait

que des clous forgés à la main. Et...étonnement entre 1944 et 1950 à Saint-Just-en-Doizieux

l'activité connue une reprise. Cela fut temporaire répondant à une pénurie liée

aux bombardements d’usines de la fin de la seconde guerre mondiale.

Certaines

pierres comportent des initiales, des gravures des signes religieux, l'une

d'elle trouvée dans le Rhône et dite « pierre du Dragon (peut être en

référence aux dragons Napoléoniens qui forgeaient des clous), comporterait le

dessin d’une marguerite et un texte « entre

ici sans y faire tort ». Enfin de nombreuses pierres à clous conservent

une dépression correspondant à l’emplacement ou était posé le marteau et qui a

fait empreinte.

On

en trouve en moindre proportion dans les monts du Lyonnais, le Pilat, l’Ondaine,

à Saint-Héand mais également dans d'autres régions comme dans le département du

Lot, en Bretagne à Paimpont (où chaque début juillet se déroule la fête du fer).

Là encore l'activité était sur le même principe, les paysans travaillaient

l'hiver. Mais il semble que dans ces régions on ne retrouve pas, aujourd’hui,

autant de pierres que dans le Jarez.

De

nos jours, à Saint-Martin-La-Plaine : la fête de la forge (qui se tient

chaque année, mi-mai), et la Mourine (maison des forgerons et musée) témoignent

de cette activité passée.

Le métier de forgeron est difficile, le

mal de dos est fréquent, la poussière du charbon provoquant souvent à terme des

emphysèmes pulmonaires.

Le clou du spectacle Jean-Luc

« Jean du clou » au travail : https://www.youtube.com/watch?v=gPg7OAXS7I8