Les Trois Dents

furent pendant des millénaires un lieu de surveillance

d’envergure et de

rencontres indispensables entre tribus nomades. A ces deux titres

principaux,

elles furent sacrées pour l’Homme. Nous ne pensons pas en

revanche qu’il faille

y trouver un éternel lieu de culte, comme c’est par exemple le

cas avec le site

voisin de Saint-Sabin, là où aujourd’hui est encore

érigée à 1100 mètres

d’altitude la plus haute chapelle du Pilat, au beau milieu d’une

enceinte

celtique. Nous allons nous rendre maintenant à La Pierre des

Trois Evêques,

aujourd’hui simple borne qui délimite la commune de La Versanne

de celle de

Saint Sauveur en Rue.

Les richesses historiques

et patrimoniales du Massif du Pilat

sont innombrables. Certaines semblent bien connues par contre d’autres

le sont

beaucoup moins. La Pierre des Trois Evêques, puisqu’il s’agit

d’elle,

appartient à cette seconde catégorie. Ressortie de

l’ombre grâce au collectif

du cadran du Pilat voici huit ans, nous allons aussi nous attarder sur

son

Histoire.

Si on ne possède

pas un minimum d’explications, on peut ne pas trouver facilement La

Pierre des

Trois Evêques en croyant s’y rendre trop tranquillement. On peut

même se perdre

dans ces bois où les arbres se ressemblent tous. C’est tellement

mal

indiqué ! Pourtant il suffit de stationner à la

Croix de Caille, tout près

des Tourbières de Gimel, les vedettes des lieux en 2024 et

à partir de là

posséder quelques bons renseignements. C’est bien mal

reconnaître l’Histoire

que de délaisser ce patrimoine vraiment important. Certes sur

place il y a bien

un modeste panneau avec quelques moindres explications, mais

très mal résumé

tant le lieu en mériterait plus. C’est bien Thomas de

Charentenay qui a

réveillé cette Histoire à partir de 2016. Eric

Charpentier et ses connaissances

pointues, notamment mathématiques, de l’époque

mégalithique, d’avant et d’après

celle-ci, lui a ensuite fructueusement emboîté le pas. Un

collectif dynamique

s’est ainsi mis en place dans une notable très bonne

convivialité. En se

promenant en forêt à proximité immédiate de

la Pierre, Thomas avait

préalablement cru reconnaître des sortes d’alignements de

Pierres dressées,

certaines couchées, dans une végétation dense et

presque hostile. Notre futur

ami s’est interrogé alors et quelque temps plus tard, est

entré en contact avec

moi via Les Regards du Pilat. Il m’a ainsi fait part dans le

détail de ses

présumées découvertes. Il était en tous les

cas interloqué. Pas suffisamment

compétent, j’ai préféré alors le diriger

sur Eric, une valeur sûre en la

matière. Nous ne le savions pas encore à ce

moment-là, mais allait s’ouvrir une

époque passionnante, doublée d’initiatives et de rigueur

; au final très riche

en découvertes.

Il faut en

réalité prendre en considération un vaste secteur.

Partant de La Pierre des Trois Evêques, nous avons

érigé tout un inventaire de

singularités. En matière mégalithique, quand on a

la chance de se retrouver

incontestablement en présence de ces « constructions

» ancestrales eh bien l’on

doit faire preuve d’une grande humilité quand il s’agit de faire

parler les

pierres quant à leur utilité première, voire

même leur dénomination. Il faut

faire attention à ne pas trop interpréter et surtout ne

pas hésiter à présenter

ses découvertes à un maximum de personnes ayant une

expérience significative en

la matière. Effectivement les archéologues ne se

déplacent pas comme cela sur

le terrain car les organismes compétents ou dits

compétents préfèrent de loin

consacrer les budgets disponibles, pas extensibles, aux valeurs

sûres, celles

qui sont déjà reconnues, archi-reconnues et de longue

date.

Eric Charpentier

maîtrise sur le bout des doigts, la

géométrie mégalithique. Il est en cela devenu

l’égal des grands spécialistes

reconnus à l’échelle nationale et déjà

cités, que sont Howard Crowhurst,

Quentin Leplat, Pierre Coussy et Alan Becquet. Cette science

utilisée là-haut à

La Pierre des Trois Evêques et dans les alentours directs va

permettre bon

nombres de recoupements utiles. Dans le même temps, Thomas de

Charentenay, a eu

la très bonne idée de faire intervenir des

étudiants, de futurs géomètres

précisément. Il s’agissait là de démontrer

grâce à des relevés topographiques

dignes de professionnels que les pierres alignées et qui en tous

les cas

apparaissaient comme telles à tous nos visiteurs

n’étaient pas le fruit du

hasard mais bel et bien dues à une intervention humaine. Cette

opération s’est

déroulée du 23 au 25 octobre 2017 sous la conduite de

Jean-Yves Lozano, professeur

et géomètre professionnel. Il y avait trois

étudiants géomètres en 2ème année

de BTS MGTMN au SEPR de Lyon qui ont participé aux

relevés topographiques,

Antoine Balza, Rudy Despinoy et Arnaud Steghens. Ils étaient

équipés d’une

station totale pour le relevé des points et d’un

récepteur GNSS pour le

rattachement aux réseaux nationaux. Ces compétences

réunies ont permis la

réalisation de la cartographie du site et la

concrétisation d’un inventaire des

roches dressées et certaines en réalité

couchées dans le même alignement

présumé.

Il faut aussi

préciser que le 24 octobre, 2017 toujours, les

étudiants pour qui ce travail constituait le thème de

l’un de leurs travaux

présentés à l’examen, furent rejoints par un

représentant de la société

GEOTOPO. C’est à souligner car Yves Farissier, le

représentant en question, va

grâce à son matériel très professionnel

(High-tech GEOSLAM), pouvoir proposer

un relevé scanner 3D du site étudié. A partir

de-là la Cadran du Pilat a gagné

en crédibilité dans sa démarche visant à

faire reconnaître arguments à l’appui

le site comme mégalithique. Il a été établi

que les pierres concernées et

alignées, l’étaient vraiment rigoureusement, qu’elles

possédaient le même

intervalle entre chacune d’elles et que ceci était valable pour

les trois

files. Nous avons demandé l’avis à un professeur de

mathématiques du

secondaire, notre ami Philippe Monteil, pour connaître en termes

de

probabilités les chances que ce soit la nature qui ait ainsi

positionnée ces

pierres ; la réponse est sans appel puisque la

probabilité est proche de nulle.

Dans les

singularités repérées il y a aussi ce que nous

appelons « la source » de manière arbitraire afin de

bien donner un nom et qui

ici se situe sur le point haut de tous les environs. Là-bas il

faudrait

vraiment être de mauvaise foi pour ne pas conclure que seul

l’Homme peut avoir

agencé ce tout petit périmètre qui ressemble

à une résurgence d’eau mais

asséchée aujourd’hui. Qu’est-ce que c’était

réellement en première intention,

nous l’ignorons. Nous constatons juste, et tous, que seul l’Homme peut

avoir

agencé cette construction d’un autre temps et en aucun cas la

nature.

En ces années

2016/2017/2018 La Pierre des Trois Evêques

s’est comme réveillé de son glorieux passé

historique car nous y viendrons bientôt

dans ce dossier mais le rôle notoire de La Pierre des Trois

Evêques, outre

d’avoir été sacrée, est bien historique. Le monde

associatif a été bien entendu

convié à venir visiter les lieux et toutes les

découvertes ; de nombreuses

associations ne se sont pas fait prier pour inviter leurs

adhérents sur place.

Ces mêmes associations ont organisé dans le Pilat des

conférences rassemblant

un nombre record de participants (Visages de notre Pilat a accueilli

plus de

150 personnes à Saint-Appolinard). Fait notable, France 3

Région y est allée de

son reportage. Enfin, pour faire simple, une vraie dynamique

constructive s’est

mise en place dans le seul but de faire connaître et aussi

reconnaître le site.

Le plus spectaculaire, le

plus parlant, le plus rare aussi

puisque unique dans le Pilat, reste à vous présenter. Une

construction

mégalithique magnifique se situe à un peu moins d’un

kilomètre de La Pierre des

Trois Evêques. La repérer n’a pas été chose

facile mais nous étions aidés par

un renseignement laissé sur le Net par un inconnu, un certain

Alain, qui

évoquait la présence d’un Cromlech présumé

sur les lieux où nous nous

trouvions. Cette information nous l’avions avant même de nous

investir dans

l’opération Pierre des Trois Evêques et nous la tenions

d’Alexandre Parnotte.

Nous avions bien tenté avec ce dernier et quelques un de nos

Amis dont Patrick

Berlier, de chercher ce Cromlech mais autant chercher à

l’époque une aiguille

dans une botte de foin si tant est qu’il soit repérable au

premier coup d’œil.

Pourtant en partant d’en haut, du côté de La Pierre des

Trois Evêques et en descendant

presque tout droit sur 800

mètres, grâce à une herbe basse car dans un

pré, un beau jour nous sommes

tombés sur le Cromlech. Etait-ce écrit comme cela ? Nous

avons même eu la

chance d’inviter un peu plus tard à une énième

visite de tout le site, le vrai

découvreur et premier découvreur du Cromlech, bien

discret jusque-là, un

certain Alain Bellon, devenu un de nos amis depuis.

Cromlech

pyrénéen, semblable à celui

des Faves et ensuite celui des Faves

A La Pierre des Trois

Evêques, si la végétation est un peu

haute, que ce soit l’herbe où les genêts on ne peut pas au

premier coup d’œil

repérer le Cromlech et là la science

géométrique d’Eric Charpentier est bien

commode pour confondre ce très grand cercle de pierres venu d’un

autre temps.

Nous nous situons, précisons-le pour donner un nom à

cette extraordinaire

construction mégalithique, au site des Faves. Il n’est pas

conseillé de se

rendre sur place par respect de la propriété

privée sans l’autorisation des

propriétaires, forts aimables en l’occurrence. Le Cromlech des

Faves puisqu’il

convient de le nommer ainsi est de type pyrénéen pour

ceux qui rapidement sur

Internet veulent se faire une idée. Eric propose un exercice

pratique sur le

terrain qui est imparable pour repérer toutes les pierres

appartenant au cercle

et il y en a quand même 19 à comptabiliser. L’idéal

et nous avons même pu en

abuser si je puis dire avec les groupes que nous avons reçus sur

place s’est

d’y aller donc à plus de 20 personnes. Ainsi une personne par

pierre permet de

matérialiser le cercle. Nous l’avons même filmé au

drone grâce à Thomas de

Charentenay et c’est très parlant autant qu’impressionnant.

Dans cette aventure

archéologique il est regrettable que les

autorités dites compétentes et j’insiste daignent au

moins se déplacer pour

constater alors cet ensemble de singularités. Notons encore ne

serait-ce que

pour souvenir la présence d’un énorme bloc en granit

comme toutes les pierres

et roches environnantes, de plusieurs tonnes dressé et

calé, ceci entre les

Faves et La Pierre des Trois Evêques ; comment là encore

ne pas conclure que

seul l’Homme peut avoir fait cela et le comment ne propose pas de

réponse

simple. Tout ce secteur mériterait des fouilles dignes de ce

nom, approfondies.

Nul doute qu’il y a encore beaucoup à découvrir dans le

secteur et le Cadran du

Pilat sera à n’en point douter un guide de départ

efficace. Malheureusement

aussi, des propriétaires terriens des environs déboisent

progressivement. Ils

n’y vont pas avec le dos de la cuillère comme on dit car ce sont

des gros

engins qui ne font pas de détails : des parties du site sont

menacées. Nous

avons un peu voyagé sur le secteur ; il est temps de revenir

à La Pierre des

Trois Evêques.

La grosse pierre

levée et calée par

des pierres de tailles modestes

Nous avons déjà

noté qu’aujourd’hui cette Pierre des Trois Evêques sert de

borne pour séparer

deux communes. Cette fonction elle l’a aussi eu dans le passé,

dans plusieurs

passés et certainement dans des passés encore plus

lointains. Son nom elle le

doit d’ailleurs à l’un de ses partages territoriaux, religieux

en l’occurrence,

celui qui voyait trois Diocèses se retrouver en ce point, ceux

de Vienne, de

Lyon et du Puy-en-Velay. Mais écoutons Patrick Berlier nous

expliquer : «

Auparavant, elle fut une borne qui délimitait trois provinces

romaines de la

Gaule : la Lyonnaise, l’Aquitaine et la Narbonnaise. Mais une

évidence est

frappante lorsqu’on se rend sur place : cette anodine pierre plate ne

constitue

nullement un point de repère, à l’inverse d’autres

rochers des environs

visibles de fort loin... Pourquoi les Romains, qui affectionnaient les

symboles

ostentatoires, furent-ils si modestes dans leur choix de cette borne

comme

limite commune à trois provinces ? Sans doute parce qu’elle

jouait déjà, bien

avant leur arrivée, un rôle capital dans les croyances

gauloises.

En 1555 le juriste

lyonnais Jean du Choul voyagea dans le

Pilat et en laissa une précieuse description

rédigée en latin : De Monte

Pylati. Dans ce livre il rappelait la notoriété dont

le Pilat jouissait

auprès des peuples de la Gaules, et le qualifiait d’Olympe

gaulois. La Pierre

des Trois Évêques fut probablement un lieu de

rassemblement très discret, et

aussi une sorte de « nombril du monde » tout comme

l’était l’omphalos de

Delphes pour les Grecs. L’annexer permettait de la « romaniser

». Mais on dit

qu’à l’arrivée des Romains, les druides

délaissèrent le Pilat pour leurs

réunions secrètes et se replièrent vers la

forêt des Carnutes qui allait devenir

Chartres... Auguste leur imposa de revenir, non pas dans les

forêts du Pilat

trop difficiles à surveiller, mais à Lyon dont il fit la

capitale des Gaules.

Nous y reviendrons un peu plus loin dans ce dossier et plus en

détails.

Le rôle de La Pierre

des Trois Évêques était cependant loin

d’être terminé ! Après avoir servi de

frontière entre les Burgondes et les

Wisigoths, puis les Francs, elle matérialisa la

démarcation entre les parts

attribuées aux descendants de Charlemagne, Charles le Chauve et

Lothaire, lors

du morcellement de l’empire carolingien par le traité de Verdun

en 843. Elle

marqua encore la limite des zones de juridiction des châteaux de

Montchal,

Argental et la Faye. Elle ne perdit son rôle majeur, en terme de

pouvoir

temporel tout au moins, qu’en 1296, lorsque le comte du Forez

étendit son

territoire par son mariage avec Alix de Vienne ». Le Druide du

Pilat, c’est le

surnom de Patrick Berlier, vient de nous faire entrer de plain-pied

dans

l’Histoire de La Pierre des Trois Evêques.

Le Massif du Pilat est

effectivement sacré et ceci depuis la

nuit des temps ; nous commençons nettement à nous en

rendre compte. Nous

pensons que La Pierre des Trois Evêques et toutes les

cérémonies qui ont pu s’y

dérouler en époques reculées n’y sont pas

étrangères. Les druides dans le Pilat

s’avèrent un point capital. Pour en parler nous allons, nous

appuyer sur

l’expérience et le travail conséquent de Noël

Gardon, lui l’ancien brillant

secrétaire de la Société savante de la Diana.

L’Histoire de France est remplie

d’erreurs, de mensonges, de non-dits, de contre-vérités

et cet auteur nous a

laissé une bible correctrice en rapport au Pilat. « Mon

Pilat, Etymologies,

Rêves, Légendes et …. Réalités »

nous mène sur des chemins peu empruntés,

mal connus ou inconnus. Merci Monsieur Gardon pour ce beau travail

laissé à la

postérité.

Nous nous transposons en

la compagnie de Noël Gardon au Crêt

de l’Airellier, le Crêt le plus oublié de tous les

Crêts du Pilat. Les arbres

vous accueillent timidement là-bas ; il n’y a même pas de

chemin. Nous sommes au sud-est du

Crêt de la Perdrix,

à vol d’oiseau à 1500 mètres. Airellier est une

transformation, volontaire ou

involontaire du nom primitif qui était Aralez. Aralez signifie

« l’assemblée de

l’autel » ou encore « les autels assemblés ».

50 ans avant Jésus Christ les

druides se réunissaient une fois par an, dans le pays des

Carnutes. On suppose

généralement, et peut-être bien trop facilement,

que les Carnutes

correspondraient à la ville de Chartes. Rien n’empêche

pourtant très sérieusement,

de penser, voire d’admettre, que c’est en réalité

Saint-Benoit sur Loire qui

serait les Carnutes. Les travaux d’Eric Charpentier sur le sujet,

présentés sur

Les Regards du Pilat en Juillet 2015 (Sainte-Croix-en-Jarez et la ligne

sacrée

des Druides), tendraient réellement à le

démontrer. D’autres chercheurs y

voient encore Orléans. A chacun donc de se faire son opinion.

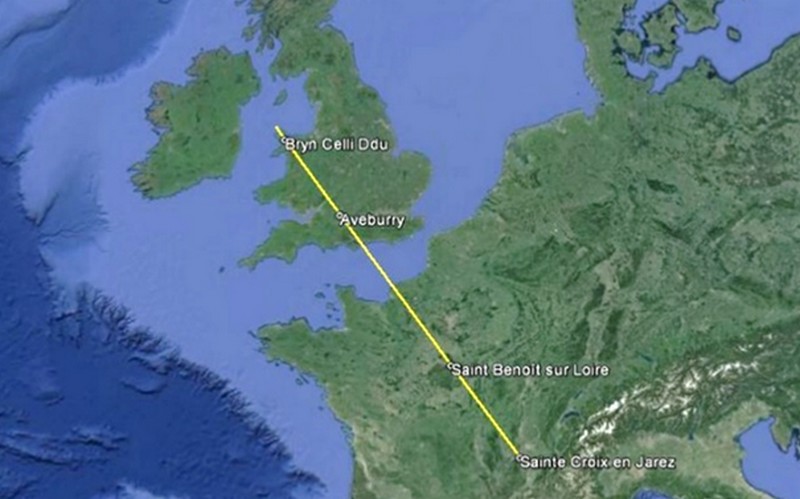

La ligne sacrée des

Druides, travaux d’Eric Charpentier présentés sur Les

Regards du Pilat

Vers l’an 25 avant

Jésus Christ il s’opéra un changement avec

Auguste qui décida de transférer ce lieu de rassemblement

à Lyon espérant avoir

ainsi plus à sa main les gaulois car c’était dans ces

assemblées que se

formataient parfois des révoltes. Les Carnutes ne sont

restées le site de ces

réunions que de moins 120 à moins 50 avant Jésus

Christ et si on remonte avant

eh bien c’est en Pilat qu’il faut se rendre et plus

particulièrement au Crêt de

l’Aralez.

Pour nous parler de ces

cérémonies gauloises écoutons Noël

Gardon : « Il y avait à l’Airellier trois pierres qui

étaient les trois autels.

L’une n’était, en réalité, qu’une table

destinée à recevoir les offrandes,

l’eau nécessaire aux ablutions et autres objets

nécessaires au culte. La

deuxième était l’autel de parfums où l’on faisait

brûler l’huile aromatisée,

enfin la troisième était l’autel des holocaustes. Si vous

montez, entre les

branches rampantes, peut-être finirez-vous par découvrir

les deux ou trois

pierres, patinées par les pieds des prêtres et qui forment

encore comme les

marches d’un autel, mais elles sont tellement mutilées

qu’à peine en reste-t-il

quelques décimètres carrés ». Il faut se

rendre sur place, comme je l’ai fait

avec Jacques Patard pour s’imprégner de ce lieu bien particulier

où durant

plusieurs centaines d’années les druides gaulois se sont

réunis. L’Histoire

officielle l’a oublié mais pas ceux qui s’intéressent

avant tout à la vraie

Histoire. Les druides en ces mêmes époques connaissaient

évidemment toute

l’importance de La Pierre des Trois Evêques dont la

première raison d’être les

dépassait car elle remontait à des ères bien

antérieures à eux.

L’époque

mégalithique n’est pas l’époque celtique et de cette

première on ne sait que peu de choses. A un bon kilomètre

de La Pierre des

Trois Evêques se trouve La Pierre posée de la Roue

découverte par notre amie

Sandrine Jousserand. On a parlé plus avant du gros bloc

dressé et calé. Nous

sommes là en présence de constructions qui remontent

à la nuit des temps. Il ne

faut pas certifier que nous sommes en présence de

mégalithes au sens strict à

savoir donc d’époque mégalithique. Le Pilat, une

des plus vielles

montagnes du monde comme on le sait, peut avoir abrité des

survivants de l'époque antédiluvienne, de ceux

qui ont continué après à reconstruire un nouveau

monde là où tout ou presque

avait disparu. La Pierre des Trois Evêques comme certains

Crêts que nous

étudierons, comme Les Roches de Marlin,

peuvent avoir

joué une sorte de rôle d’Arche de Noé …