<Retour au Sommaire du Site>

Novembre 2006

Le Pilat

Romain

Par

Patrick BERLIER

Novembre 2006

Le Pilat

Romain

Par

Patrick BERLIER

Ne rêvons pas… Ce n’est pas demain que nous débaptiserons Pélussin pour en faire « Pélussin-la-Romaine », à l’exemple de la cité de Vaison, en Provence. Les vestiges romains ou gallo-romains sont rares, dans le Pilat. Rares, mais pas inexistants… De plus notre région peut s’enorgueillir d’avoir abrité la pierre sacrée servant de limite commune à trois provinces romaines de la Gaule, ce qui n’est pas rien ! Tout un réseau de routes romaines franchissait la montagne pour assurer la liaison entre les vallées du Rhône et de la Loire. Et n’est-ce pas dans le Pilat que les Romains prenaient l’eau destinée à Lyon, la capitale des Gaules ? Autant de bonnes raisons pour que « les Regards du Pilat » aient demandé à Patrick Berlier de réaliser ce dossier spécial « Pilat romain ».

<Retour au Sommaire du Site>

PETIT RAPPEL HISTORIQUEAu IIe siècle avant Jésus-Christ, la majeure partie de l’Europe était occupée par les Celtes (que les Romains nommaient Gaulois), civilisation formée d’une multitude de peuples différents, venus des régions d’Europe du nord et du centre, fédérés par une langue unique et une religion unique. Quatre siècles plus tôt, vers – 600, les Celtes avaient entrepris une vaste migration afin d’annexer des territoires pouvant contenir des gisements de fer. Au cours de ce mouvement les Celtes avaient incorporé à leur civilisation les peuplades locales plus anciennes connues sous le nom de Ligures. Dans le sud de ce qui sera la France cette expansion était cependant limitée, côté sud-est par les régions toujours occupées par les Ligures (aujourd’hui Provence et Haute-Provence), et côté sud-ouest par les régions occupées par les Volques Tectosages (Languedoc-Roussillon). Les Celtes avaient été stoppés également par les Phocéens (Grecs d’Asie Mineure), implantés à Marseille.

Les Romains occupaient à l’origine le centre et le sud de l’Italie. Civilisation particulièrement organisée, Rome annexa rapidement, à la suite des guerres puniques, la Corse, la Sardaigne, la partie orientale de l’Espagne, puis l’Italie du nord (Gaule cisalpine) et la côte Adriatique. Pour relier l’Italie à leurs colonies d’Espagne, les Romains étaient obligés de se déplacer par voie maritime, en faisant escale à Marseille. Ils rêvaient d’annexer le sud de la Gaule, ce qui leur aurait permis de créer un territoire unique, traversé par des voies terrestres rapides et sécurisées.

L’occasion leur fut fournie par les Phocéens de Marseille. Ceux-ci étaient sans cesse soumis aux harcèlements des Ligures qui occupaient l’arrière-pays, et rendaient délicate l’escale marseillaise des navires romains. En – 121, excédés, les Phocéens demandèrent aux Romains de les aider à se débarrasser des Ligures. Rome accepta le marché. Sa puissante armée ne fit qu’une bouchée des Ligures, lesquels se virent confinés dans quelques maigres territoires des montagnes des Alpes. Les Romains occupèrent le pays, tout en laissant à Marseille son statut de comptoir grec indépendant. Mais ils ne s’arrêtèrent pas là. Remontant vers le nord, ils matèrent rapidement les Allobroges, une peuplade Celte menaçante, à peine sortie de la préhistoire, qui occupait l’actuel Dauphiné. Ce territoire conquis entre Rhône et Alpes reçut simplement l’appellation « provincia », d’où vient le nom « Provence ». Trois ans plus tard, l’armée romaine franchissait le Rhône vers l’ouest pour annexer les terres des Volques Tectosages. Très rapidement, les Romains disposèrent donc d’un vaste territoire allant des Alpes au Pyrénées. Ils y fondèrent deux villes : Aix-en-Provence et Narbonne. Et ils annexèrent Vienne, l’ancienne cité des Allobroges, dont ils firent la capitale de cette première province romaine hors d’Italie, qui allait prendre le nom de « Narbonnaise ». Excellents constructeurs, ingénieurs émérites, les Romains tracèrent rapidement une première route, la « Via Domitia », qui franchissait les Alpes au niveau de Briançon et descendait sur Sisteron, Apt, Cavaillon. Elle franchissait le Rhône entre Tarascon et Beaucaire. La voie continuait ensuite sur Nîmes, Narbonne et l’Espagne.

En faisant de Vienne la capitale de leur nouvelle province, les Romains caressaient évidemment l’idée d’en faire une tête de pont pour aller conquérir le reste de la Gaule celtique, dite « Gaule chevelue ». Cela se fit 50 ans plus tard, entre 59 et 52 av. J.-C., sous l’impulsion de Jules César. Son successeur l’empereur Auguste la partagea en plusieurs provinces, dont trois avaient leur limite commune dans le Pilat, à la « Pierre des Trois Évêques » : la Lyonnaise, l’Aquitaine et la Narbonnaise. Mais une évidence est frappante lorsqu’on se rend sur place : cette anodine pierre plate ne constitue nullement un point de repère, à l’inverse d’autres rochers des environs visibles de fort loin... Pourquoi les Romains, qui affectionnaient les symboles ostentatoires, furent-ils si modestes dans leur choix de cette borne comme limite commune à trois provinces ? Sans doute parce qu’elle jouait déjà, bien avant leur arrivée, un rôle capital dans les croyances gauloises. En 1555 le juriste lyonnais Jean du Choul voyagea dans le Pilat et en laissa une précieuse description rédigée en latin : « De Monte Pylati ». Dans ce livre il rappelait la notoriété dont le Pilat jouissait auprès des peuples de la Gaule, et le qualifiait d’Olympe gaulois. La Pierre des Trois Évêques fut probablement un lieu de rassemblement très discret, et aussi une sorte de « nombril du monde ». L’annexer permettait de la « romaniser ». Mais on dit qu’à l’arrivée des Romains, les druides délaissèrent le Pilat pour leurs réunions secrètes et se replièrent vers la forêt des Carnutes, qui allait devenir Chartres... Auguste leur imposa de revenir, non pas dans les forêts du Pilat trop difficiles à surveiller, mais à Lyon, ville fondée en 43 avant Jésus-Christ, dont il fit la capitale des Gaules.

Deux siècles plus tard, un important réseau routier parcourait en tous sens la Gaule romanisée et pacifiée. L’efficacité et la méthodologie des Romains dans les domaines de la construction et du génie civil ont impressionné grandement les populations celtiques. C’est la technologie, plus que la guerre, qui les a amenés à se fondre dans la civilisation romaine. Cependant la Gaule possédait déjà son propre réseau de chemins, qui facilita amplement sa conquête par Jules César. Les Romains le perfectionnèrent, le développèrent, et surtout le rendirent praticable en toutes saisons.

L’OCCUPATION HUMAINE DANS LE PILAT GALLO-ROMAIN

C’est aux Romains que le Pilat doit son nom : ceux-ci auraient été frappés par le fait que certains jours notre montagne donne l’impression de soutenir le ciel, en ayant sa tête dans les nuages. Par métaphore, ils l’auraient qualifiée de colonne ou pilier, « pila » en latin. Mais pour d’évidentes raisons liées au climat et aux possibilités de commerce, ce sont surtout les vallées et les piémonts qui ont été occupées.

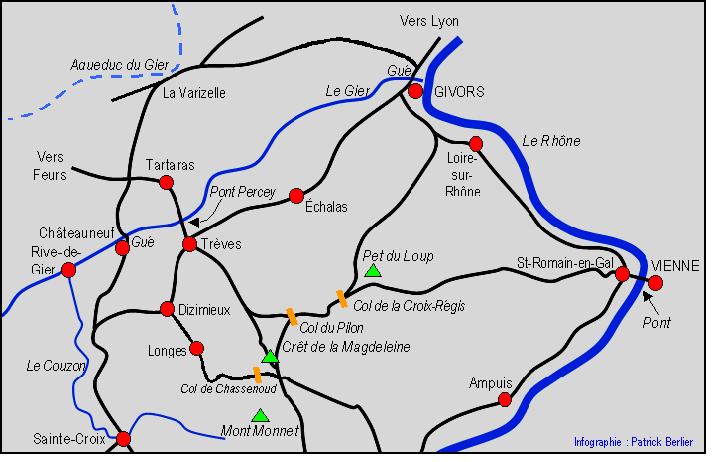

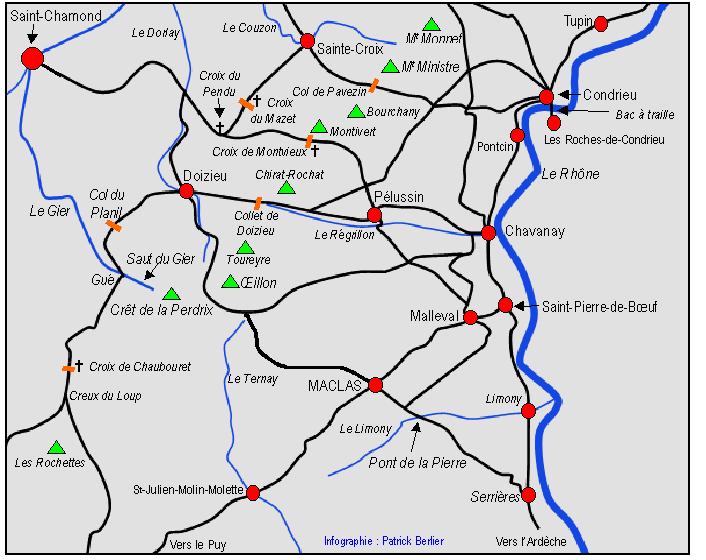

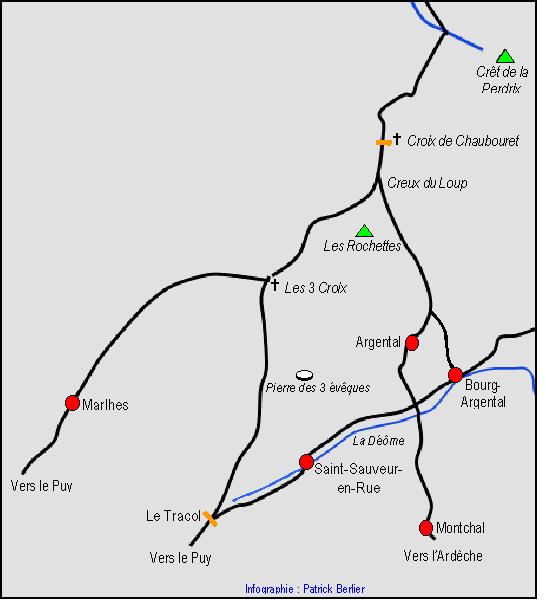

la carte du Pilat romain.

Vallée du Rhône

- Givors, au confluent du Gier et du Rhône. L’importante voie romaine venant de Lyon franchissait le Gier à gué, au niveau de la gare actuelle. L’une des étymologies proposées pour Givors fait dériver ce nom de deux mots gaulois latinisés, « gaba » pour ruisseau, et « ritum » pour gué.

- Loire-sur-Rhône doit son nom (selon l’une des étymologies) à une « Villa Loria », la maison de Lorius.

- Vienne (Vienna), surnommée Vienne-la-Belle, en tant que première capitale de province hors d’Italie se devait de rivaliser avec Rome, en étant comme elle fondée sur sept collines. L’une de ces collines, le Grisard, est à plusieurs kilomètres à l’ouest du Rhône, ce qui prouve que la ville s’étendait largement sur la rive gauche du fleuve, côté Pilat. Les découvertes archéologiques de Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe ont démontré que se trouvait là toute une zone à la fois résidentielle et commerciale, peuplée par de riches Gaulois vivant à la romaine.

- Ampuis semble devoir son nom au mot « emporium », latin tiré du grec et signifiant « place de marché », à moins qu’il ne soit dérivé d’un autre mot grec, « ampelos », vigne… Dans les deux cas il y a probabilité pour qu’Ampuis ait été d’abord un comptoir grec, avant de devenir une cité gallo-romaine. Dans l’église on voit encore un superbe chapiteau romain, réutilisé comme support d’un bénitier. Une borne milliaire portant des inscriptions à la gloire de l’empereur Maximin fut réutilisée au Moyen-Âge comme pilori. Les condamnés y étaient attachés à l’aide d’un carcan, d’où le nom de « le Carcan » donné à ce quartier de la cité. La borne est aujourd’hui au musée gallo-romain de Lyon.

- Tupin-Semons, localité composée de deux villages. Tupin, dans la vallée, doit peut-être son nom à un Romain nommé Tupinus. On remarque plusieurs brisures de pierres gravées romaines incluses dans la maçonnerie de la façade de la chapelle. Quant à Semons, c’est un nom qui vient du latin « sub monte », sous le mont.

- Condrieu doit son nom romain Conriacum au domaine d’un nommé Comerius. La tradition affirme que la ville aurait été fondée en l’an 59 avant Jésus-Christ par le chef romain Florius, qui au soir d’une bataille aurait planté là son bivouac. Condrieu était un point stratégique, facile à défendre par sa topographie en éperon, un point de convergence de deux importantes voies romaines venant des cols de Pavezin et du Pilon. Une troisième voie constituait en fait une suite de « bretelles » assurant des raccourcis entre d’autres voies plus importantes. Elles rejoignaient toutes à Condrieu la grande route de Lyon à Beaucaire qui suivait la rive gauche du Rhône. C’est évidemment la vigne qui faisait la richesse et la célébrité de toute cette région. Les Romains, grands amateurs de vin, furent séduits par celui que les Gaulois produisaient à partir des vignes des côtes du Rhône. Mais horrifiés en les voyant boire leur vin tempéré et pur, ils s’empressèrent de les « civiliser » en leur apprenant à le boire frais et additionné d’eau, le summum du plaisir étant de remplacer l’eau par une cuillérée de neige. Au IIIe siècle, lors d’une halte de l’empereur Probus à Condrieu, selon la légende les vignerons locaux réussirent à lui dérober quelques plans de vigne qu’il rapportait de Dalmatie, sa région natale. Ce cépage était le viognier, un raisin blanc donnant un vin au goût de violette, qui devait s’acclimater particulièrement à Condrieu et lui donner la renommée mondiale attachée à cette appellation.

- Vérin doit probablement son nom à Verinus, officier romain qui y aurait établi sa résidence. Poncin, quartier de Vérin, fut à l’époque gallo-romaine la « Villa Pontiana », la maison de Ponce. Un personnage qui pourrait bien être Ponce Pilate en personne, venu finir ses jours dans une luxueuse demeure au bord du Rhône. La construction de la voie ferrée en 1876 permit la mise à jour de nombreux vestiges archéologiques dans ce secteur, dont une inscription votive dédiée à une divinité protectrice.

- Verlieux, un hameau de Chavanay, semble tirer son nom de « veriliacum », domaine de Verilius.

- Chavanay, Cabannacus à l’époque gallo-romaine, le domaine de Cavannus, un sobriquet tiré du gaulois « cavannos », hibou. La cité antique de Chavanay, correspondant au quartier actuel de Luzin, fut détruite en une nuit par un cataclysme, dit la légende. Il faut sans doute comprendre qu’elle fut ruinée subitement par une crue catastrophique du Rhône. La cité médiévale s’installa plus sagement à l’écart. À Chavanay on peut voir encore le vestige du « chemin vieux » qui doublait la grande route romaine en passant plus en hauteur à flanc de coteau. Ce chemin assurait la circulation dans la vallée même en période de forte crue.

authentique voie romaine sur la commune de Pélussin (hameau du Moulin)

Vallée du Gier et coteaux du Jarez

La vallée du Gier était impraticable entre Givors et Rive-de-Gier, mais plus en amont, ainsi que sur les coteaux du Jarez, une occupation humaine se remarque également à l’époque gallo-romaine.

- le « pont Percey » permettait le franchissement de la vallée entre Trèves (« tri vium », embranchement de trois voies) et Tartaras, sur l’importante route de Vienne à Feurs.

- Dargoire, sur la hauteur, était un castrum gallo-romain comme l’indique son étymologie « Argo Durum », la forteresse d’Argo.

- Châteauneuf, un « château neuf » qui en a donc remplacé un « vieux », certainement un castrum romain destiné à surveiller le gué sur le Gier au débouché de la route venant de Lyon par le plateau mornantais. Une taverne servant des « rafraîchissements » existait au bord du Gier. Les chrétiens qui la considéraient comme un lieu de perdition la remplacèrent par une chapelle dédiée à sainte Madeleine, dont il ne reste que le nom. Un peu au-dessus de Châteauneuf, au lieu-dit « la Villette », se trouvait sans doute une vaste villa (exploitation agricole) comme le laissent supposer à la fois le nom et les nombreux débris retrouvés dans les terres.

- Combeplaine, quartier est de Rive-de-Gier, où de multiples découvertes archéologiques ont prouvé l’existence d’un village gallo-romain, alors détaché de Rive-de-Gier.

- Rive de Gier, bourgade établie sur la rive sud du Gier. Les historiens ne sont pas vraiment d’accord entre eux sur son nom latin, Ambroniacus pour les uns, Ripa Gerii pour les autres. On n’est même pas certain que Rive-de-Gier ait existé à l’époque romaine, la ville ne s’est peut-être développée qu’à partir du Moyen-Âge.

- Saint-Chamond, dont on ignore le nom romain. On sait seulement avec une bonne certitude qu’un oppidum s’élevait sur la colline.

- Longes, sur le plateau, devrait son nom selon la légende au centurion Longinus, qui perça de sa lance le flanc du Christ.

- Doizieu, petit village au creux de la vallée du Dorlay, doit semble-t-il son nom au domaine d’un nommé Duatus. C’était un carrefour routier à l’époque gallo-romaine.

- Sainte-Croix-en-Jarez, au confluent de deux ruisseaux, fut une position fortifiée dès la protohistoire, comme l’ont révélé de récents sondages, selon la technique de « l’éperon barré » : un fossé profond isolant une petite fortification dans la pointe de l’éperon. Nœud routier à l’époque gallo-romaine, le site devint selon l’expression de Georges Pétillon un « caravansérail », bien avant qu’une certaine Béatrix de Roussillon n’en fasse une chartreuse. Mais ceci est une autre histoire …

À noter que Saint-Étienne n’existait pas à l’époque gallo-romaine, fait avéré par le passage de deux routes, l’une au niveau de la future abbaye de Valbenoîte (route de Rive-de-Gier à Unieux), l’autre plus au nord au niveau des places Fourneyron et Jean-Jaurès. Si une ville avait existé entre ces deux voies, elles auraient convergé vers elle.

Piémont rhodanien et pays bourguisan

Par leur climat généralement clément, ils favorisèrent l’implantation de cités sur les nœuds routiers et sur les grands axes.

- Pélussin, où se rejoignaient pas moins de cinq voies romaines. Son nom semble dériver (selon l’une des étymologies admises) de celui du dieu Pollux, à qui un temple était sans doute dédié, monument vite remplacé par l’église à demi souterraine que les premiers chrétiens construisirent à côté du carrefour. Cette construction primitive est devenue la chapelle Notre-Dame de Sous-Terre.

- Malleval, éperon au confluent de deux rivières, peut-être fortifié dès l’époque gallo-romaine pour la surveillance de la route reliant la vallée du Rhône à celle de la Loire. Nœud routier important, il subsiste un pont dit romain (qui l’est d’ailleurs probablement, ou qui a remplacé un pont romain), peu connu, franchissant le Batalon à une hauteur respectable.

- Lupé, Maclas et Saint-Appolinard, qui connurent un rôle semblable. Près de ce dernier village on a trouvé les restes de plusieurs fonderies de plomb gallo-romaines, aux Blaches et à la Chavannerie. Une voie romaine importante passait au bas de ces villages, il en subsiste quelques vestiges dont un tronçon bordé d’une sorte de borne, nommée en patois « reposou », le reposoir.

- Saint-Julien-Molin-Molette, où à l’époque romaine on extrayait déjà du plomb pour les poteries, art dans lequel les Gaulois étaient passés maîtres. Sa situation au bord du Ternay lui valut l’installation de nombreux moulins, et les filons de granit affleurant en abondance servirent de matière première à la confection de molettes à aiguiser. D’où le nom latin de « Molendino-Moletani », moulin-molette.

- Bourg-Argental et Saint-Sauveur-en-Rue étaient déjà sans doute des bourgades gallo-romaines, toutes deux situées au bord de la Déôme, la seconde au niveau d’un gué (« roto », en gaulois) qui lui a donné son nom.

LES VOIES ROMAINES DU PILAT

Une route très importante, une « voie publique » (route construite sur le domaine public, financée et entretenue par l’État), longeait le Pilat par l’est en suivant la rive droite du Rhône. Cette voie dite « Narbonnaise », comme son nom l’indique, allait de Lyon à Narbonne, en se raccordant avec la « Via Domitia » vers Beaucaire. Cette route est devenue, à peu de choses près, la Nationale 86.

Une voie importante, sur le plan stratégique, allait de Lyon à Rive-de-Gier par le plateau mornantais. Elle suivait l’aqueduc du Gier, permettant l’acheminement des ouvriers et des matériaux au plus près du chantier. Il en reste quelques vestiges intéressants, et même une borne milliaire, mais pour combien de temps encore ? Le plus beau tronçon de cette voie deviendra peut-être un jour l’autoroute A 45… À Rive-de-Gier la route se raccordait avec une voie partant en direction d’Unieux par Saint-Chamond et Firminy. Mais contrairement à la route actuelle, celle-ci suivait les vallées du Gier, du Janon et de l’Ondaine en passant au sommet des coteaux sur les versants nord.

Autre route importante, celle qui allait de la vallée du Rhône à la vallée de la Loire. Les deux vallées ont toujours été des axes de communication importants, et c’est au niveau de notre région qu’elles sont le plus rapprochées : une quarantaine de km seulement (en ligne droite). De nombreuses routes assuraient la communication entre les deux vallées. Partant de Saint-Pierre-de-Bœuf, l’une d’elles passait par Malleval, Lupé, Maclas, Saint-Appolinard, Saint-Julien-Molin-Molette, Bourg-Argental, Saint-Sauveur-en-Rue, le Tracol, etc.

Le Pilat était donc encadré par ces trois routes, auxquelles il faut ajouter la route de Vienne à Feurs passant par le col du Pilon et le pont Percey. Entre elles s’est tissé tout un réseau secondaire de « voies vicinales » (financées et entretenues par les collectivités locales), certaines héritées du réseau de chemins gaulois. Il est à noter que tous les cols actuels étaient déjà en service à l’époque romaine. Certains carrefours sont devenus des villages, comme Sainte-Croix-en-Jarez, Pélussin ou Malleval, mais d’autres sont aujourd’hui en rase campagne. Les points où l’on pouvait traverser le Rhône, soit par des ponts (Vienne), soit par des bacs à traille (Condrieu) étaient de véritables nœuds routiers. À l’inverse le secteur des hauts plateaux de Saint-Genest-Malifaux et Marlhes était très pauvre en réseau routier.

les 3 cartes des principales voies romaines du Pilat

(secteurs nord-est, centre et sud-ouest)QUELQUES IDÉES DE BALADES « ARCHÉOLOGIQUES »

Il reste quelques beaux vestiges de voies romaines dans le Pilat, qui peuvent aujourd’hui faire l’objet de promenades pédestres originales. On peut par exemple faire une boucle entre Chuyer et le col de Pavezin, en rejoignant d’abord le hameau du Molard, à l’est de Chuyer. De là monter à gauche par un chemin rectiligne qui est l’ancienne voie romaine de Condrieu à Sainte-Croix-en-Jarez. On la suit sans trop de problème, en croisant plusieurs routes goudronnées, jusqu’au col. On remarque en de nombreux endroits des ornières creusées dans le rocher, elles servaient à guider les chars à la manière de rails. La particularité de cette route est qu’elle est protégée des regards, côté aval, par un mur en pierres sèches. On pouvait ainsi l’emprunter sans être vu. La légende assure que Jules César, allant conquérir la Gaule chevelue, passa par là et goûta au passage le vin de Chuyer. Le retour au point de départ peut se faire par le sentier balisé entre le col de Pavezin et Chuyer.

De même on peut quitter Condrieu par la « montée de Sainte-Agathe », ancienne voie romaine qui s’élève en lacets entre les vignes et débouche sur le plateau près du hameau de Sainte-Agathe. Dans la montée, malgré l’étroitesse du chemin on remarque son dallage et ses fossés latéraux, signe caractéristique d’une voie romaine. À Zonas le chemin devient route goudronnée, qu’il faut quitter rapidement par la gauche pour retrouver un chemin de terre dont la largeur et la rectitude sont typiques d’une ancienne voie romaine. On rejoint la D 78 au lieu-dit « les Trois Fortunes » ; de là on prend au sud la direction du hameau de l’Olivière, que l’on atteint par un parcours sur quelques petites routes. Prendre à gauche le chemin à l’opposé de la route conduisant à Sympérieux, pour rejoindre le hameau du Chatelard. Sur ce court tronçon on chemine sur une magnifique voie, presque intacte sous le gazon, en partie taillée dans le roc. C’est un autre vestige de la voie de Condrieu à Sainte-Croix-en-Jarez. Du Chatelard, rejoindre aux Agnettes le sentier Jean-Jacques Rousseau qui redescend sur Condrieu. On y retrouve l’ancienne voie romaine, dont il subsiste également un joli passage dallé.

Enfin il ne faut pas manquer d’aller admirer, à deux pas de Pélussin, le superbe fragment de la voie romaine de Pélussin à Condrieu, qui subsiste entre le hameau du Moulin et celui de la Guintranie.

un tronçon oublié de la voie romaine de Chavanay à Pélussin.

Autre but de sortie incontournable, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, le plus grand de France avec celui d’Arles. Le musée se décline entre un bâtiment abritant une impressionnante collection de mosaïques, de statues, de maquettes, et le site archéologique qu’il est possible de parcourir, en appréciant le calme et le luxe des maisons qui s’élevaient ici. La balade peut se compléter avec une visite de Vienne, sur l’autre rive du Rhône, où les plus courageux pourront monter jusqu’au sommet du Mont Pipet pour jouir de la vue permettant d’imaginer la Vienne antique.

mosaïque du Dieu Océan, emblème du musée de Saint-Romain-en-Gal.

Ce dossier spécial aurait pu se conclure par une évocation de l’aqueduc romain du Gier, mais d’une part il n’en reste aucun vestige dans le Pilat proprement dit, d’autre part il fait déjà l’objet d’une rubrique « histoire d’eaux » sur ce même site.

Pour en savoir plus

- sur les vestiges gallo-romains de la vallée du Rhône :

« Le Guide du Pilat et du Jarez », Patrick Berlier, brochures 16 à 18, « le Pilat au fil du Rhône » (voir en rubrique Librairie).

- sur les voies romaines et les sites archéologiques du Pilat :

Les deux dossiers de Georges Pétillon édités par le Parc Naturel du Pilat, « Il était une fois le Pilat » et « Fiches archéologiques » (tirages épuisés, à consulter en bibliothèque).

Le site Internet www.archeolyon.com (concerne la région lyonnaise au sens large).

- Sur la civilisation romaine en général :

« Dictionnaire de l’antiquité », Université d’Oxford, collection « Bouquins », Robert Laffont.

La boutique du musée de Saint-Romain-en-Gal propose également une abondante documentation.

Les photos et cartes jointes à ce dossier sont toutes réalisées par Patrick.

Fin de ce dossier particulièrement fouillé

Nous remercions beaucoup Patrick pour ce travail soigné et très précis ; nous sommes certains que nos très nombreux internautes apprécierons en conséquence.

Maintenant nous vous proposons de retrouver notre nouvel invité, un féru de mégalithes, nous voulons en l'occurrence parler de notre ami Michel LATOUR

Introduction à l'interview, délicate et chaleureuse, proposée par notre ami Michel :

Michel réside dans la plaine du Forez. Notamment passionné de mégalithes, bassins et autres cupules, il a d'abord bourlingué dans et autour de son point d'ancrage géographique. Son expérience s'est affinée au fil du temps et des rencontres, autour de ces mystérieuses roches travaillées par nos lointains ancêtres. Il a bien sur constaté que dame nature était aussi parfois seule responsable de ces érosions. Persévérant et toujours avide de découvrir d'autres mégalithes, depuis quelques années il s'est rapproché de l'un des principaux spécialistes du Pilat, à savoir Michel L'Hortolat. Ensemble ils ont en quelque sorte échangé sur le sujet, rendant réciproquement visite à des sites respectifs de chacune de leur région privilégiée. Ce regard neuf est très intéressant, nous allons donc à présent recueillir les précieuses impressions de Michel en rapport à des sites du Pilat ; ses nombreuses compétences, sa modestie et son expérience sont autant d'atouts qu'il a mis au service de cette interview passionnante.

Michel tentant d'expliquer l'utilisation de la

boussole à la dernière génération des LatourVous me faites beaucoup d’honneur en sollicitant mon « regard » alors que ma connaissance du Pilat n’est que partielle. Grâce à Michel Lhortolat qui a accepté d’accompagner mes premiers pas sur ses terres, j’ai pu dégager mes premières conclusions. J’en profite pour le remercier de sa gentillesse et de sa compétence.

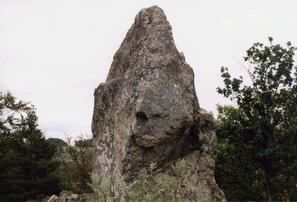

RDP : Le menhir du Flat sur la commune de Colombier s’impose comme un site intrigant. Son occupation ou utilisation en une époque reculée, fait naître deux théories totalement opposées, à savoir est-il d’origine naturelle ou au contraire doit-on à l’homme cette érection en menhir. Pouvez-vous nous faire partager votre analyse ?

ML : Le menhir du Flat est un des rares mégalithes reconnus par la communauté archéologique et figure sur la carte officielle du néolithique de notre département (cahiers archéologiques). Le doute n’est donc pas permis sur la nature de ce monument et de son calage . Par contre, les interrogations ne sont pas levées au niveau du site qui regroupe d’autres d’éléments et pourrait faire l’objet d’une étude sérieuse. De nombreux textes l’ont mis en scène…

RDP : Dans l’environnement direct de ce menhir (quelques dizaines de mètres) certains croient reconnaître des sortes de viseurs taillés dans le rocher, précisément alignés en visée sur le sommet du mégalithe. Croyez-vous en cette théorie ou retenez-vous plutôt le pur hasard comme explication ?

ML : Le rocher aux viseurs se situe à quelques mètres à l’est du menhir, accompagné de l’indispensable aire de visée, plus basse de quelques décimètres : rien ne manque … La première fois que l’on aborde ce rocher, on peut être intrigué quand, à plusieurs reprises, la cupule sommitale de ce même menhir s’inscrit dans la ligne de mire ainsi formée. On sait grâce à la découverte du disque de Nébra (Allemagne), qu’il y a 7000 ans, au néolithique, existaient des observatoires astronomiques comme celui, reconstitué, de Gosek (proche de l’endroit où l’on a mis au jour ce disque, véritable ciel forgé d’or et de bronze, daté de 1600 avant notre ère). Nous pouvons affirmer que nos prédécesseurs possédaient des connaissances certaines dans la science des astres (autant astrologie qu’astronomie). Stonehenge fournit un autre exemple des compétences inattendues du début de la protohistoire. Alors qu’en est-il de cette problématique avec le menhir du Flat ? Je ne sais si un travail sérieux -malgré quelques intentions- a été fait dans ce sens. L’informatique (avec un logiciel d’astronomie) permettrait peut-être de lever le voile sur cette interrogation spatio-temporelle (plusieurs aires à déterminer et interpréter).

Dernière précision avec le menhir du Flat, certaines personnes « sensibles » n’ont pu mener à bien une enquête nocturne sur ce site qui semblait les épuiser. Il est évident que ce dernier est riche en énergie vibratoire. Si l’on pense que le site complet est l’œuvre du hasard, le résultat d’un jeu de coïncidences, ce que Jung nomme « synchronicités », il ne faut pas craindre d’exploser les probabilités…

une visée au Flat avec le sommet du menhir au fond du "guidon" du rocher-viseurRDP : Reconnaissez-vous un visage humain comme sculpté sur le menhir ? Si oui, avez-vous une idée sur la motivation qui a poussé nos lointains ancêtres à nous laisser cette trace peu commune ?

ML : Le visage humain est facilement identifiable (et il n’est pas le seul sur le site). Comme il n’est pas possible de le soumettre à l’épreuve de la tracéologie afin de déterminer si les retouches sont intentionnelles ou non, chacun peut continuer d’affirmer ce qu’il a envie : personne ne pouvant apporter la preuve inverse. Cependant, l’examen attentif montre que le rocher présentait une forme suggestive que des retouches habiles ont renforcée. Il nous rappelle les menhirs anthropomorphes de Corse.. Ce visage de pierre fait face à l’ouest,point cardinal qui désigne le déclin et symbolise le stade ultime du jour comme de la vie. Pour aboutir à une conclusion précise, il faudrait savoir si le tas de pierres (visible surtout au sud-ouest) est une structure tombale( navette ou talayot ) ou simple caborne (c’est bien comme ça que vous nommez les tas d’épierrage)… Il est vrai que ces constructions ne sont pas rares et l’on aimerait en savoir davantage…A titre de comparaison, en Bretagne, on a pris soin de fouiller et de restaurer des monuments comme le cairn de Barnenez ou du Petit Mont, permettant une meilleure connaissance de leur passé et une assurance pour l’avenir. Les visiteurs apprécient les efforts accomplis dans ces domaines. J’en profite pour signaler l’importance de la conservation des témoins

muets du passé local.

visage de pierre du même menhirRDP : Pour une multitude de chercheurs, principalement du Pilat, les Roches de Marlin demeurent un site mégalithique majeur, néanmoins il n’est pas reconnu comme tel par les services compétents. Quel est votre avis sur l’importance de ce site ?

ML : Peut-on parler de site mégalithique ? Pas dans le sens de l’archéologie traditionnelle ! Les roches de Merlin (Marlin étant le hameau voisin) ne possèdent ni menhir, ni dolmen et ne forment pas un alignement encore moins un cromlech. Mais la mémoire collective, les légendes et plus récemment la géobiologie en font un site majeur du Pilat. La croix de Marlin est là pour christianiser ce haut-lieu païen par excellence. Ce dernier fonctionnant en binôme avec la Chapelle de Jurieu antérieure à la Chartreuse de Sainte-Croix. On peut également consulter, sur le sujet, le fascicule N°8 de Patrick Berlier .

RDP : La Pierre qui Chante, composante essentielle dans le site Roches de Marlin, n’est apparemment ni un dolmen, ni un menhir. Avez-vous un point de vue sur le rôle ancestral de cette roche énigmatique ?

ML : La Pierre Qui Chante (ou plus exactement : Qui Enchante) constitue à mon avis l’élément central de l’ensemble appelé Roches de Merlin. Des hommes ont volontairement fait pivoter cette dalle de roche métamorphique et l’ont calée. Elle est anthropomorphe car présentant la forme symbolique d’un visage humain : le front, le nez, deux yeux Je ne lui connais pas de forme de christianisation propre ; elle a été vouée à la malédiction : c’est la « Pierre du Diable » que les bonnes gens se devaient d’éviter. Je l’ai abordée depuis peu et ne peut afficher des conclusions qui se veulent définitives... Cependant on peut la classer comme pierre à légendes peut-être pierre de pouvoir. Je connais des géobiologues qui la craignent. J’ai eu le plaisir de partager un après-midi avec le Groupe de Vienne sur les hauteurs de Merlin et nul doute ne doit subsister quant à son énergie vibratoire : il vaut mieux éviter de s’exposer trop longuement. Auquel cas, on doit aller se ressourcer à la proche Chapelle de Jurieu qui ne s’appelle pas pour rien : la Chapelle des fous…Mais croit-on encore à tout cela ?

RDP : Les Roches de Triollet, sur la commune de Chavanay, proposent deux curieuses glissières, indépendantes. Nous avons déjà évoqué leur caractère particulièrement glissant dans un précédent reportage. Avez-vous une explication ou un début, pouvant permettre de comprendre comment en est-on arrivé à ce phénomène ‘glissant’ ?

ML : Les Roches de Triolet constituent en fait deux sites distincts, proposant chacun une « glissière » comme vous le dites. On peut y recenser des cupules, des bassins et notamment des bassins cordiformes (en forme de cœur), le tout sous les perturbations d’une ligne à haute tension. Le plus intrigant réside dans ces lignes rosées en pente douce parfois ponctuées d’une cupule , polies à force d’être utilisées comme glissoire. La mémoire collective en a fait le lieu d’un rituel ancien lié à la divination ancestrale : ce sont des pierres à oracle, des pierres de vérité. Patrick Berlier décrit l’ensemble dans son ouvrage sur « Pélussin et ses entours ». Les roches à glisser sont nombreuses (Midi, Aisne…). En Bretagne, on parle de pierres « écriantes » (ou pierres à érusser) comme sur la Pierre de Lémon à Plouër (C. Armor). Le même rite est avéré sur des menhirs penchés ( Tiemblais ,Locmariaquer). D’ailleurs en ce lieu, le dolmen de Cruz-Moquen a été christianisé pour faire cesser cette croyance liée à la fécondité. On peut localiser également ces pratiques hors de nos frontières :en Suisse à Lignerolle , en Italie, sur le site de Bessa- dont le nom présente quelque consonance locale…

glissoires de Triolet vue du basRDP : Le siège de Pierre Juton demeure une des plus belles roches indiscutablement travaillée de tout le Pilat. Au fil du temps et lors de vos diverses découvertes, avez-vous déjà observé un tel siège ? Que vous inspire –t-il plus précisément ?

ML : Le « siège » est un élément très courant des sites et celui de Pierre Juton un des plus caractéristiques. En Pilat, les sièges sont nombreux comme au Crêt de Quatregrain, à proximité du « Pied de Samson »…Michel me souffle : La Valette, le fauteuil de Ru... Ici, les fauteuils sont souvent orientés à l’Est et accompagnés par un ou plusieurs autres éléments : cupules, bassins… En Forez et Ht Forez, les sièges abondent… J’en ai montré quelques-uns à Michel du côté de Noirétable. Ces éléments se retrouvent fréquemment dans toutes les régions , vous avez entendu parler de celui de Rennes-les-Bains. Leur utilisation demeure problématique : la mémoire ancestrale les présente comme lieux de soins mais ce n’est pas leur unique destination. On peut également leur attribuer un rôle dans les rituels d’initiation. Le siège le plus célèbre est, sans doute, la « Jument de pierre » de Locronan (pierre de fertilité), monument intégré à la Troménie, cérémonie solaire christianisée.

siège de Pierre-JutonRDP : Justement et d’une manière générale, vous qui avez élargi votre champ d’action à plusieurs autres régions que notre Pilat, avez-vous retrouvé des similitudes ou au contraire des différences marquées en rapport aux mégalithes de notre chère montagne ?

ML : Les pierres- appelées à tort mégalithes- du Pilat traduisent la vie d’hommes appartenant à une civilisation préhistorique ancienne (puis protohistorique) que l’on retrouve dans toute la région . Comme partout, les cupules abondent ainsi que les pierres à bassins et les sièges. Quelques « pierres à sacrifice » sont recensées. Cependant, le Pilat présente quelque originalité au niveau de certains monuments. On retrouve notamment de nombreuses structures tumulaires (avec loge à l’est) qui n’ont pas leurs semblables en Forez. Au niveau des pierres « de vérité », le Pilat possède de superbes pierres à glisser dont nous avons parlé (et d’autres, parfois dégradées) mais relativement peu, voire très peu, de pierres branlantes . A moins qu’on en découvre bien cachées sous la mousse et oubliées de tous…Mais que ce soit en Pilat ou en Forez, c’est bien la même humanité qui a écrit ces « livres de pierre ».

RDP : Pour être encore plus précis, êtes-vous en mesure de nous préciser si à votre avis le Pilat demeure une terre massivement occupée à l’époque mégalithique ?

ML : La question mériterait d’être posée aux historiens locaux qui ne manquent pas de compétence. On sait de source sûre que le Pilat a été visité au cours du paléo. inférieur et moyen ( l’homme de Néandertal.). Des silex remontant aux chasseurs-cueilleurs ont également été ramassés lors des fouilles menées par G. Pétillon . Il apparaît que nos ancêtres semblent avoir préféré les modestes hauteurs du Pilat aux marécages des vallées. Le Pilat était une voie de passage couramment empruntée et Pélussin un carrefour important.

On peut faire remonter l’occupation humaine liée aux « mégalithes » au néolithique. En Forez, deux sites (pierres à bassins, mégalithes) ont livré de la céramique chasséenne (= néolithique moyen). Cela se passe plusieurs millénaires avant l’arrivée des Celtes au Ve siècle avant JC. Cependant les préoccupations demeurent les mêmes pour les habitants de la région. Il faut bien savoir que ces gens ne fonctionnaient pas comme nous . Pour Mircea Eliade, philosophe, spécialiste de l’histoire des religions, « l’homme des sociétés archaïques a tendance à vivre le plus possible dans le sacré ou dans l’intimité des objets consacrés ». Pour les hommes de la préhistoire, assimilés aux précédents, le profane et le sacré se mêlaient intimement bien que cela paraisse inconcevable au XXI e s. Le néolithique est davantage une culture qui a progressé d’est en ouest que le produit d’une invasion massive. La population du Pilat s’est naturellement développée dans ce contexte de sédentarisation. Et dans des lieux discrets et retirés, comme il en existe dans ce massif, des rites venus du fond des âges se sont fixé et ont perduré, au grand dam du clergé local (voir les nombreuses « croix de mission »).RDP : Le pendule reste un outil assez fréquemment utilisé par les chercheurs qui travaillent sur les mégalithes. Quels sont vos sentiments à propos de ce mode d’analyse et de réflexion ?

ML : Le pendule, le lobe antenne, les antennes coudées sont couramment utilisés autour des mégalithes et pierres mystérieuses. En 1934, un radiesthésiste confirmé, Louis Merle remarquait l’interactivité entre son pendule et les nombreux mégalithes de son village : ainsi était née la radiesthésie préhistorique et plus tard, son corollaire, la géobiologie apportait des explications complémentaires. Les menhirs trouvent leur raison d’être et les dolmens ne sont pas que des sépultures. Enfin, les géobiologues ont intégré des rochers qui ne sont pas considérés comme mégalithes : pierres branlantes, sièges, lits, pierres à bassins ou autres pierres remarquables…

Au siècle dernier, un physicien de renom, Yves Rocard, a ouvert des recherches dans le domaine de la radiesthésie et écrit de nombreux ouvrages sans convaincre toutefois la communauté scientifique. La méthode n’est pas infaillible et le premier écueil, l’autosuggestion. Après avoir vaincu de sérieuses réticences, j’ai finalement accepté la conception d’une énergie vibratoire liée aux « pierres » et, ainsi, élargi l’éventail des réponses à apporter à la problématique des mégalithes et autres rochers particuliers. Je comprends parfaitement le scepticisme qui peut entourer cette perception pour l’avoir ressenti. Les personnes « sensibles » et expérimentées peuvent être considérées comme crédibles. J’ai eu l’occasion d’avouer le grand intérêt que j’ai pris en compagnie du Groupe de Vienne ou avec d’autres chercheurs, autour de certaines « pierres »…RDP : Pour terminer, avez-vous d’autres anecdotes à nous formuler se rapportant à vos investigations en Pilat ?

ML : L’observation de Madame Faivre dans « Regards du Pilat », concernant la concentration de grêle autour du menhir du « Flat » est symptomatique de ce que nous ignorons de ces pierres. Elles conservent encore une part de mystère et c’est très bien ! J’ai d’ailleurs noté la présence de nombreux visiteurs autour de ce mégalithe, chacun avec sa propre problématique :moment fort pendant lequel se croisent des mondes.

Parcourant le site du Moulin à Vent , à proximité de Pélussin, j’ai noté un nombre anormalement élevé d’arbres à deux troncs, des bessons , paraissant jalonner les croisements de courants telluriques. J’ai observé le même fait, à la périphérie d’un menhir, actif , dans les Monts du Forez, côté auvergnat.

Mais le plus étonnant est le nombre de constructions « tumulaires » avec loge orientée au levant qui parsèment les pentes de votre massif. Que sont-elles véritablement ? Pour conclure, il est à regretter que ces édifices dont nous venons de parler ne soient pour la plupart, ni classés, ni inscrits. Pourtant, le passé, irremplaçable, de votre « montagne » mériterait d’être mieux connu et également, une meilleure protection.RDP : Un grand merci à vous Michel pour l'ensemble de ces réponses précises, qui respirent la modestie ainsi qu'une grande compétence.

Les photos jointes à cette interview sont proposées par Michel ; nous le remercions aussi pour cette contribution amicale.

En Mars prochain nous nous rendrons au Château de Lupé

Haut de page> <Retour au Sommaire du Site> <Imprimer la page>