Rubrique

Les Papes Juillet 2025 |

|

Par Michel Barbot

|

De

Gerbert d’Aurillac à Sylvestre II le pape des 3 R

Gerbert

d’Aurillac natif des Monts du Cantal a vu le jour sur les terres du comte de

Saint-Étienne d’Aurillac à Belliac commune de Saint-Simon vers 940. Était-il le

petit berger que la tradition populaire nous présente ? Certains

historiens s’appuyant sur son nom ont préféré lui reconnaître une origine plus

noble. Pierre Riché, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Paris

X-Nanterre, l’un des meilleurs spécialistes du Moyen-Âge publia en 1987 chez

Fayard, l’ouvrage GERBERT D’AURILLAC Le pape de l’An mil dans

lequel il écrit : « Richer de

Saint-Remi nous dit simplement qu’il est ‘’de famille aquitaine’’, mais

l’Aquitaine est grande ! C’est ce qu’indiquent également les chroniqueurs

du XIe siècle. Le nom de Gerbertus ou Gibertus peut

donner une indication sur sa patrie d’origine. Assez courant dans la région

puisqu’on le trouve plusieurs fois mentionné dans les cartulaires de

Sauxillanges (une abbaye auvergnate), de Brioude, de Conques ; d’autre

part, il est porté par quatre générations d’une famille aristocrate de Carlat,

près d’Aurillac. » Cet historien ajoute : « Selon un chroniqueur

romain du XIIIe siècle, le père de

Gerbert s’appelait Agilbert, mais on ne sait d’où il a tiré ce

renseignement. »

P. Riché

ajoute :

« Les

chroniqueurs du XIe siècle s’accordent pour dire que Gerbert était

d’origine obscure, sans pour autant en faire un berger. Parlant à l’évêque de

Strasbourg Wilderod de son élection au siège de Reims, Gerbert lui-même

écrivait :

« ‘’Si

tu me demandes comment cela a bien pu se produire, j’avoue mon ignorance.

J’avoue, dis-je que j’ignore pourquoi un indigent, un exilé, quelqu’un que ne

soutenaient ni son lignage, ni sa fortune, a été choisi de préférence à des

hommes riches et remarquables par la noblesse de leur famille’’ (lettre 217).

Statue de Sylvestre II à Aurillac

Nous

comprenons combien la piste noble famille d’Aquitaine reste ténue. De

tradition, Angilbert dit aussi Agilbert était le fils d’un serf affranchi

protégé par les moines de l’abbaye

Saint-Géraud d’Aurillac pour laquelle il cultivait un petit champ. Au bas de la

colline dans le hameau de Belliac, Angilbert et sa famille vivaient dans une

maison de bois comprenant deux pièces : l’une pour la famille et l’autre

pour les animaux. Gerbert le cadet gardait les moutons dans les bois où il

aimait observer les étoiles.

Près du

hameau vivait dans une grotte un homme étrange nommé Andrade, un ancien clerc

disait-on, descendant des anciens Druides. Gerbert plutôt curieux rendit visite

au vieillard qui lui prédit un destin magnifique : « Tu iras,

lui avait-il dit, de R en R et le dernier R consacrera ta gloire. »

À l’âge de 12

ans, suivant la légende, alors qu’il gardait ses moutons, deux moines de

l’abbaye vinrent à passer. Ils découvrirent le jeune pâtre qui observait les

étoiles du ciel à l'aide d'une branche de sureau évidée. Les paroles échangées

entre les moines et Gerbert furent rapportées à l’abbé qui estima que l’enfant

devait intégrer la petite école de l’abbaye, aussi en informa-t-il Angilbert

son père qui accepta la proposition.

Gerbert y

étudia les arts libéraux qui comprennent le trivium et le quadrivium sous

l'enseignement de l'écolâtre Raymond de Lavaur. Le latin et le roman n’avaient

plus de secrets pour lui et l’élève devenu aussi savant que son maître avait

besoin de tourner son regard vers d’autres horizons afin de progresser plus

encore vers des sciences qu’il pressentait déjà.

Gilette

Ziegler dans son intrigante étude historique titrée GERBERT Le Pape de l’an

mil, publiée en 1975 aux Éditions Culture, Art, Loisirs, évoque ce jour où

l’horizon de l’adolescent allait enfin s’ouvrir vers d’autres cieux :

« un jour d’été de l’an 967, il vit un groupe de cavaliers s’avancer vers

le couvent. […] C’était Borel II, héritier du comte de Barcelone, accompagné de

sa femme Lutgarde, fille du comte de Barcelone, laquelle avait en grande estime

les religieux de Saint-Géraud et avait voulu leur apporter elle-même des

présents. »

Les meilleurs

grammairiens et les plus fins copistes, parmi lesquels se trouvait Gerbert,

furent présentés aux deux époux. Raymond de Lavaur adressa une requête au comte

Borel pour que son élève le plus doué puisse étudier les sciences à l’école

épiscopale de Vich-d’Ausaune. Le comte accéda à sa requête et c’est ainsi que

Gerbert put découvrir dans la bibliothèque de Vich des textes antérieurs à la

venue du Christ et évoquant le « grand mystère de la vie ».

Gerbert fit

la connaissance, suivant Gilette Ziegler, de « Lupito de Barcelone, un

jeune parent de l’astronome juif Abdallah Mohamed ben Lupi, qui venait de

Cordoue » et dont les ancêtres avaient pratiqué, suivant cette auteure, la

religion des Esséniens. Gerbert fut initié à la Kabbale hébraïque et suivit le

Kabbaliste jusqu’à Cordoue. Présent en Catalogne jusqu’en 970, il rencontra des

Savants juifs et arabes dont le fameux Almansour ou Almansor. Dans la cité de

Cordoue il poursuivit ses études dans la

bibliothèque du calife Abd al-Rahman Ier riche de milliers de

livres rédigés par les plus grands auteurs arabes ou grecs. Sa découverte de

l’alchimie auprès des Arabes et des Juifs qui la considéraient comme une

branche de la Kabbale, lui aurait permis de réaliser le Grand Œuvre.

Bien que le

chroniqueur du XIe siècle Adhémar de Chabannes, affirmait que

Gerbert avait franchi les frontières du comté de Barcelone pour se rendre à

Cordoue, l’historien Pierre Riché se montre autrement plus réservé sur ce

point : « Les chrétiens qui se rendaient à la Cour du calife étaient

en général des ambassadeurs munis de lettres de créance. On ne voit pas comment

un jeune moine aquitain aurait pu aller séjourner à Cordoue. Gerbert avait

suffisamment de quoi s’instruire à Vich et surtout à Ripoll. Après trois années

d’études, ce n’est pas vers le sud qu’il se dirigea mais vers Rome. » Il

est vrai que Gerbert se plongea dans les traductions latines des livres arabes

de la bibliothèque du monastère de Ripoll. Il n’est point certain qu’l

maîtrisait La langue arabe au point de la lire.

Gerbert

l’inventeur

Gerbert ne

franchit peut-être pas la frontière entre le comté de Barcelone et l’Espagne

arabe, mais il perfectionna considérablement sa connaissance des sept arts

libéraux comprenant le trivium et le quadrivium. Sa bonne connaissance du

trivium regroupant la grammaire, la rhétorique et la dialectique, le

conduisirent à progresser dans le domaine du quadrivium comprenant les quatre

sciences mathématiques antiques : arithmétique, géométrie, musique et

astronomie. Reconnu pour son grand savoir, Gerannus, l’écolâtre de Reims et

Adalbéron l’archevêque de la ville des Sacres lui confient en 972 la direction

de l’école cathédrale de Reims, très réputée dans l’Occident chrétien.

On retrouve

parmi ses prestigieux élèves : Robert le Pieux, fils du futur roi Hugues Capet,

Richer, ou Bernelin de Paris,

mathématicien auteur d’un traité le Liber abaci.

Ce fut dit-on

pendant cette période qu’il conçut son fameux abaque, ainsi que des globes

armillaires, un orgue à vapeur, une horloge mais aussi une tête

« parlante ». L’utilisation des chiffres arabes, considérés comme

les chiffres du diable et bien entendu la mystérieuse tête, vont

permettre à ses rivaux, assez nombreux, de lui tisser une réputation sulfureuse

allant jusqu’à affirmer qu’il avait fait un pacte avec le diable.

L’une de ses

créations les plus méconnues fut son abaque à jetons neutres que le

mathématicien de l’Université de Genèse, Alain Schärlig,

n’hésite pas à présenter comme « Un fantôme ». Il restera en effet, à

raison pour l’époque, très confidentiel. (Alain Schärlig : GERBERT

D’AURILLAC Mathématicien et pape de l’an mil – EPFL PRESS 2012 Lausanne –

France 2022).

Le mot

« abaque » courant au XIIe siècle est emprunté au latin

abacus, « tablette », du grec abax, abakos, « table à calcul, table de jeu ».

Cet abax qui avait aussi le sens de « table saupoudrée de sable ou de

poussière, utilisée pour dessiner des figures géométriques », dérivait

suivant plusieurs étymologistes, d'une racine sémitique, reconnaissable dans

l’hébraïsme ābāq (prononcé « a-vak ») et signifiant

« poussière ».

L’historien

des mathématiques Alain Schärlig nous présente ainsi l’abaque de Gerbert :

« Comme on dit maintenant dans le marketing, l’abaque de Gerbert serait

donc venu occuper une ‘’niche’’ : il comblait un besoin, en fournissant de

quoi pratiquer efficacement la multiplication et la division… ».

Seuls deux

textes d’époque décrivent l’abaque de Gerbert, planche pourvue de colonnes, sur

laquelle il disposait des jetons : Richer, dans son Histoire de France

(tome II, p. 63 – livre III section 54) entre 991 et 998 et « celui de

Bernelin, qui lui consacre le premier chapitre de son Livre d’abaque ».

Bernelin, élève de Gerbert, aurait rédigé son ouvrage « pendant le

pontificat de Sylvestre II, entre 999 et 1003 ».

Si Gerbert

s’inspire de l’arithmétique arabe, il n’en utilise pas totalement les méthodes

de calcul, en utilisant notamment un abaque à jetons méconnu en Espagne, d’où

l’affirmation présentée par A. Schärlig suivant laquelle « Gerbert a

inventé son abaque, et qu’il ne l’a pas copié. » Il n’hésite pas à

évoquer : « une invention géniale, qui a permis aux sciences exactes

naissantes – et notamment à l’astronomie – de faire de grands progrès, en

rendant tout simplement possibles des calculs auxquels on devait renoncer

jusque-là. » Cet abaque disparut aux XIe ou XIIe siècle : « seules

les écoles monastiques, diocésaines ou cathédrales, préfigurations des futures

universités, développaient quelque peu les sciences exactes et effectuaient des

calculs difficiles, notamment les divisions. »

Mais A.

Schärlig s’interroge : « Gerbert aurait-il eu peur ? »

(Titre du chapitre 11) Il y avait à l’époque, face à l’Église, un grand risque

« de proposer ouvertement le remplacement de l’abaque classique – celui

qui recourait aux jetons neutres – par le calcul écrit tel que le pratiquaient

les Arabes andalous. Ce transfert d’une technique à l’autre s’est réalisé

beaucoup plus tard, à partir du 13e siècle seulement, et de surcroît

très progressivement. » A. Schärlig ajoute au sujet de l’abaque de

Gerbert : « mais c’est en réalité une imitation du calcul arabe qui

se déroule quant à lui en numérotation de position ; à ceci près que grâce

aux colonnes, on y fait du nouveau calcul sans recourir au zéro (qui fut

remplacé par un espace vide). Et donc sans en avoir l’air ! »…

« Ce que Gerbert a peut-être caché serait donc encore plus important qu’on

ne l’imagine en première analyse : ce serait tout simplement qu’il

connaissait le nouveau calcul et ses quatre opérations ! »

L’abaque de Gerbert d’Aurillac

Il convient

de découvrir sur le sujet la très intéressante traduction du Liber Abaci

(Libre d’Abaque) de Bernelin, élève de Gerbert d’Aurillac. Cette

traduction a été faite par Béatrice Bakliouche, professeure de l’Université

Paul Valéry de Montpellier (Éditions des Régionalismes 2000/2001).

Gerbert

réalisa également l’Horloge à Foliot. Le foliot est un balancier horizontal.

Les chroniqueurs du XIIe siècle, à

l’instar de de Guillaume de Malmesbury, dans son Histoire des rois anglais,

vont écrire la légende diabolique de Gerbert. À Cordoue, le jeune moine aurait

logé chez un savant arabe, dont il aurait volé les papiers et enlevé la fille.

Le diable avec qui il aurait fait un pacte, l’aurait ensuite aidé à franchir

les mers. Cet autre chroniqueur, Gautier Map, dans ses Contes pour les gens

de Cours, consacre pareillement un chapitre sur Gerbert et le diable.

Les légendes diaboliques vont se succéder jusqu’au XVIe siècle.

En 1580

Montaigne en visite à Rome, découvre scandalisé ces légendes : « Dans l’église Sainte-Croix, écrit-il, est

l’histoire du pape Sylvestre second qui est la plus injurieuse qui se puisse

imaginer » (Journal de voyage en Italie par la Suisse et l’Allemagne en 1580

et 1581, éd. Ch. Dedeyan.

Gerbert est

ensuite oublié jusqu’au XIXe siècle, l’heure est à la

réhabilitation. En 1819, Charles Raulhac, conservateur des Antiquités et

premier adjoint du maire d’Aurillac, célèbre Gerbert, l’enfant du pays.

L’historien

Pierre Riché, dans son article Gerbert d’Aurillac et Jules Verne au milieu

du XIXe siècle indique :

« En 1842, est publiée en France la traduction de l’Histoire du pape

Sylvestre II et de son temps et, plus tard, l’Écho du Cantal donne

un article sur Gerbert et les astres. C’est à cette époque que

Louis-Furcy Grognier, maire d’Aurillac de 1840 à 1848, voyant que

Clermont-Ferrand se prépare à avoir une statue de Vercingétorix, décide d’en

faire ériger une de Sylvestre II. » (Bulletin de la Société Nationale des

Antiquaires de France, 2010, 2015. pp. 85-96)

https://www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_2015_num_2010_1_12061

En ce XIXe siècle Gerbert est mis en avant en

tant qu’inventeur de l’horloge à échappement. Pierre Riché pose une question à

laquelle il répond ainsi : « Mais qu’entendre par là ? Une horloge a

trois parties : le moteur, le balancier et l’échappement, un organe intermédiaire

qui laisse échapper à chaque oscillation du balancier une dent de roue, dit

‘’échappement’’ ».

En 1854 Le

Musée des familles, l'un des tout premiers périodiques illustrés à bas prix

du XIXe siècle à voir le jour en France, publie un numéro spécial

consacré à l’horloge et à la montre. Une partie de l’article évoque le

« pape mécanicien ». Pierre Riché nous apprend que Jules Verne

« connaît le Musée des familles où il publie notamment Un voyage en

Ballon, en 1851, et en 1852 une pièce, Les châteaux en Californie. Il y

découvre aussi l’article sur les horloges, s’y intéresse, et la revue lui

commande une nouvelle sur un horloger, inventeur de l’horloge à échappement. Il

écrit alors, en 1854, Maître Zacharius ou l’horloger qui avait perdu son âme. »

Jules Verne

pour son récit fantastique utilise la sombre légende de la création de

l’horloge à échappement. Il convient de lire l’article de P. Riché mais aussi

la nouvelle à clés de Jules Verne.

La troisième

réalisation attribuée à Gerbert sur laquelle nous allons à présent nous

pencher, est l’énigmatique tête « parlante ». Gilette Ziegler

dans son livre GERBERT Le Pape de l’an mil, publié aux éditions C. A.

L., sous la direction de Louis Pauwels que nous retrouvons plus avant, nous

présente une bien mystérieuse tête : « Il avait aussi découvert que

grâce à des lames de longueurs différentes, disposées sur un cylindre que

faisait mouvoir un mouvement d’horlogerie, il pouvait reproduire la voix humaine,

la faisant sortir de la bouche d’une tête de cuivre ou de bronze. Cette tête

frappait d’admiration ceux qui l’entendaient répondre aux questions

posées. »

Le OUI ou le

NON prononcé par la tête lors des réponses pouvait rappeler d’autres réponses

murmurées lors des séances de spiritisme ou de nécromancie, aussi les

chroniqueurs médiévaux affirmèrent rapidement qu’elle prédisait l’avenir mais

surtout qu’elle le faisait sous l’inspiration du diable. Coulée dans le cuivre,

cette tête, ainsi qu’indiqué par le Père Migne en 1853 dans la Patrologie

latine (Tome CXXXIX), était le résultat de secrets que Gerbert tenait des

Arabes. Sa réalisation devait coïncider avec le moment où toutes les planètes

sont à l’entrée de leur course. Ce procédé, suivant Gerbert, était fort

simple et correspondait au calcul avec deux chiffres.

Dans Le

Matin des Magiciens, Louis Pauwels et Jacques Bergier évoquent l’une des

plus puissantes sociétés secrètes historiques connue sur la Terre, celle des

Neuf Inconnus dont Les manifestations extérieures sont rares. Gerbert

d’Aurillac « aurait fait séjour en Espagne, puis un mystérieux voyage

l’aurait mené aux Indes où il aurait puisé diverses connaissances qui

stupéfiaient son entourage. » Suite à ces deux voyages, Gerbert aurait

créé cette tête de bronze. Pour les deux auteurs « Il s’agirait d’un automate

analogue à nos modernes machines binaires. […] Le numéro d’octobre 1954 de

Computers and Automation, revue de cybernétique, déclare : ‘’Il faut

supposer un homme d’un savoir extraordinaire, d’une ingéniosité et d’une

habileté mécaniques extraordinaires. »

Le voyage

aux Indes,

bien que réalisé physiquement par l’apôtre Thomas ou par son contemporain

Appolonius de Tyane, n’était guère aisé à réaliser à l’époque de Gerbert. Le

voyage en Espagne bien que long était assurément plus réaliste en tenant compte

du fait que le futur pape eut une vie bien remplie sur le vieux continent. Le

voyage aux Indes apparaît, pourrions-nous le penser, dans sa réalisation,

proche du Voyage en Espagne opéré par de célèbres hermétistes, tel

Nicolas Flamel.

Gerbert

d’Aurillac apparaît comme l’un des vecteurs ayant donné naissance à l’Ordre du

Temple. Gérard de Sède dans son livre Les Templiers sont parmi nous,

place la tête « parlante » de Gerbert dans le chapitre

évoquant LE BAPHOMET. Jean-Michel Angebert dans son livre Les cités

magiques (Éditions Albin

Michel) affirmait aussi l’énigmatique tête comme l’ancêtre du Baphomet des

Templiers.

Certains auteurs, il est

intéressant de le rappeler, ont rapproché l’étymologie du mot Baphomet des

langues sémitiques : l’arabe, l’araméen ou l’hébreu. La tradition

hébraïque évoque les téraphim bibliques dont le nom provient de rapha,

« médecin », mot dont le pluriel Rephaïm caractérise ces êtres

mystérieux vivant sur Terre avant le Déluge. L’article Wikipédia évoquant les

Téraphim rapproche ces objets, de la tête oraculaire des Harraniens

racontée par le khalife Mamoun en 930. Cette tête dans l’article est aussitôt

rapprochée de celle de Gerbert présentée comme une « tête d’or ». Ce

thème oraculaire se retrouve dans l’énigmatique « tête orphique »,

thème proche de celui de « Dion Bouche d’Or » ainsi que dans la

« Bouche de lampe » (saint Philippe) de la Légende dorée.

La célèbre JewishEncycopedia

apporte quelques éléments intéressants permettant d’approcher la tête

« parlante » de Gerbert :

« Ibn Ezra (sur Gen. lc)

enregistre deux définitions de « téraphim » ; à savoir (1) un cadran de cuivre

au moyen duquel on pouvait connaître l'heure exacte, et (2) une image faite par

les astrologues à une certaine heure et sous l'influence de certaines

étoiles, qui le faisait parler. Ibn Ezra lui-même était favorable à cette

dernière interprétation, qui ressort de I Sam. XIX. 13, 16 que les téraphim

avaient la forme d'un homme. Na’manide (sur Gen. lc ), cependant, pense que si

les téraphim de Laban auraient pu être des idoles, ceux de I Sam. ne l’étaient

pas, dans la mesure où il ne pouvait y avoir aucune idole dans la maison de

David. Il pense qu'en général les téraphim étaient des tables astrologiques

au moyen desquelles on pouvait connaître les événements futurs (comp. Ḳimḥi

sur I Sam. lc ). Le ‘’Sefer ha-Yashar ‘’ (section « Wayeẓe », pp. 46b-47a,

Livourne, 1870), après avoir repris la description que Pirḳe R. Eliezer donne

des téraphim, déclare qu'ils étaient en or ou en argent, en l'image d'un homme

et à un certain moment, et que par l'influence des étoiles ils révélaient

l'avenir. Il ajoute que les téraphim de Laban appartenaient à cette dernière

description. »

https://jewishencyclopedia.com/articles/14331-teraphim

Pour Gérard de Sède, la tête

« parlante » de Gerbert doit être rapprochée des « machines

à penser », déjà répandues à l’époque où il rédigea son livre. De là à

parler d’I.A. ou Intelligence Artificielle, c’est peut-être franchir un grand

pas ! Gerbert, homme du Xe siècle n’en était pas moins un grand

savant.

Gerbert d’Aurillac : entre

sociétés secrètes et Royauté

Gilette Ziegler nous

présente 33 ans durant – de 970 à 1003, année de sa mort – un Gerbert affilié à

la société secrète des Croyants

dont le désir était de revenir à un christianisme primitif, tout en proclamant

« l’unité spirituelle des trois grandes religions issues d’Abraham. »

Cette société secrète, paraît

très proche de la Confrérie de bâtisseurs

dont Gerbert fut membre, toujours suivant cette auteure. Lors de son initiation

dans la cathédrale de Reims dont il deviendra plus tard l’archevêque, deux

hommes revêtirent Gerbert d’une robe blanche. Puis l’Évangile de Jean ouvert sur l’autel fut posé sur sa

tête pour lui transmette l’Esprit…

Le Conseil suprême des Croyants aurait affirmé au pape des 3 R : «

Écoute ; dans cette Jérusalem que *Henri veut conquérir, Jean nous a dit que se trouvait le trône du

Maître. C’est là que furent gardées, tu le sais, les Tables de la Loi rédigées

par Moïse, qui avait recueilli la science éternelle des Égyptiens. Il les avait

fait placer dans l’Arche d’Alliance, qui fut ensuite enfermée dans le Temple

construit par Salomon. Jamais ce trésor n’a été retrouvé. C’est à nous de le

découvrir. »

*Henri

duc de Bavière.

Gerbert

d’Aurillac vécut dans l’ombre des rois qu’il faisait et défaisait, ainsi que l’affirment les chroniqueurs. Le roi

Étienne de Hongrie, le « petit » roi Otton des Romains (futur Otton

III empereur du Saint-Empire) et Hugues Capet lui devaient leur couronne.

Conseiller

de l’empereur Otton II, il fit élire Hugues Capet sur le trône des Rois Francs.

Hugues était le fils du duc des Francs Hugues le Grand et naquit en 941 dans le

primitif château de Dourdan où se prépara l’avènement de la 3e race

des rois Francs, ainsi que l’écrit Daniel Réju (La Quête des Templiers et

l’Orient – Éditions du Rocher) « avec l’appui

d’illustres personnages : les évêques de Laon et de Reims et Gerbert

d’Aurillac… pour ce dernier, officiellement, le temps des Carolingiens était

révolu et il fallait porter au trône de France une dynastie capable de bâtir

une alliance durable avec le saint Empire Romain Germanique. »

Et

Daniel Réju d’ajouter : « La tradition assure que des réunions

initiatiques à l’usage de la famille de France, se tinrent en ce château de

Dourdan à l’époque des premiers Capétiens et qu'elles se poursuivirent tout au

long de la monarchie : les souverains venaient à Dourdan pour y rencontrer

de mystérieux émissaires chargés de leur révéler certains secrets relatifs aux

sources de leur pouvoir… »

Après

sa proclamation au château de Senlis en 987, Hugues Capet conte de Senlis et

duc des Francs est acclamé roi de France par les Grands du Royaume réunis

autour de l’archevêque de Reims Adalbéron dans la crypte de l’ancienne

chapelle. Il sera sacré roi le dimanche 3 juillet à Noyon par Adalbéron.

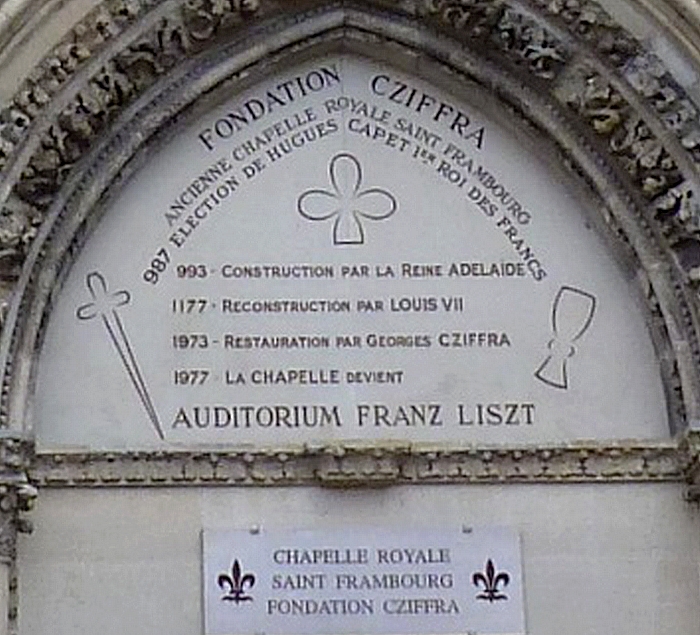

La

nouvelle chapelle, la chapelle royale de Saint-Frambourg fut fondée vers 993

par Adélaïde d’Aquitaine, reine de France et épouse d’Hugues Capet. Saint

Frambourg ou plus précisément saint Fra(i)mbault de Lassay, apparaît comme le

protecteur de la famille royale et du royaume.

En

1177 le roi Louis VII le Jeune va reconstruire la chapelle d’Adélaïde. Réjane

Molina (La chapelle royale Saint-Frambourg de Senlis et

le Graal – in La légende arthurienne de la

Normandie – Éditions Charles Corlet), nous commente quelques

sculptures de l’édifice : « Les deux clés de voûte orientales du

chœur sont ornées de fleurs de lys surmontées de ‘’crapauds’’ ou

‘’raines’’ ; trois autres clés présentent, en surplomb du motif floral,

des sculptures en forme de masques ; deux d’entre elles ont pu être identifiées

comme étant représentatives des rois Hugues Capet et Louis VII ; la

troisième représenterait-elle Clovis ? La reine Adélaïde, pour sa part,

figurait, comme il se doit, au frontispice de la chapelle. »

Pour

cette auteure les crapauds de Senlis renvoient aux crapauds de Reims,

« ville dont l’histoire est étroitement liée à celle de Clovis et à la

naissance de la monarchie chrétienne franque. » Elle

ajoute concernant le royal crapaud : « Cet animal lié au

fondateur de la royauté française, pouvait également servir, en raison de son

caractère aquatique, à évoquer le saint éponyme de la chapelle. »

Sans

faire de l’ombre à saint Denis, il apparaît que saint Frambault ou Frambourg

fut également reconnu comme le saint protecteur du Royaume de France.

R.

Molina n’hésite pas écrire : « Fleurs de lys surmontées d’un crapaud

= Protection accordée par saint Frambourg à la royauté française depuis les

origines. »

Au

XXe siècle, des chercheurs, tels Jean Charles Payen de l’Université

de Caen qui présente l’ouvrage dans lequel Réjane Molina ou Michel Vital Le

Bossé, ont pu mettre en relief de nombreux points concomitants existant entre

les « les ermites du Passais » et les Chevaliers de la Table

Ronde : Ortaire (Athur), Frambault de Lassay ou du Lac – Fram = la

framée : lance des Francs – (Lancelot du Lac), ou bien encore Front

que l’on retrouve au centre du Passay à Donfront. Jean Markale ne rejetait pas

cette hypothèse, rappelant que Lancelot est « l’image héroïsée d’une

ancienne divinité celtique, probablement le dieu Lug. » Dans son Dictionnaire de Mythologie Celtique (Éditions entente),

il rappelle : « Une thèse récente voit dans Lancelot du Lac une

héroïsation d’un ermite du VIe siècle, saint Frambault, ou

Frambourg, et lui donne comme lieu d’origine le Passais, aux frontières du

Maine et de la Normandie (région de Domfront et de Lassay), où le culte de

saint Frambault est très répandu. »

Cette

hagiographie ou chevalerie fractale, fut semble-t-il connue des premiers rois

capétiens mais aussi de Gerbert d’Aurillac qui, Réjane Molina le rappelle,

fut : « enfant d’Auvergne comme saint Frambourg, et qui devint le

premier pape français ». Le « trésor d’Adélaïde »,

du nom de la première souveraine de la dynastie capétienne, déposé dans la

chapelle Saint-Frambourg de Senlis élevée au rang de collégiale, sans cesse

enrichi par ses successeurs et considéré comme l’un des plus importants

reliquaires du monde occidental, « abritait, ainsi que nous le rapporte

cette auteure, deux catégories de reliques : - celles des saints qui ont,

illustré le Maine (en particulier le Bas-Maine) depuis l’époque mérovingienne,

- de nombreuses reliques de la Passion. Dès lors, l’existence d’un lien entre

ces deux types de reliques semblait, s’imposer et il convenait d’en découvrir

la nature. »

La

pierre tombale de saint Frambault fut intégrée à l’angle nord de l’église de

Saint-Fraimbault-de-Lassay. Elle comportait trois motifs gravés en creux :

un trèfle, un calice et une épée. Ces trois symboles sont aujourd’hui visibles sur le fronton de la chapelle Saint-Frambourg

de Senlis.

Fronton de la chapelle Saint-Frambourg de Senlis

Les lecteurs ayant pu

lire dans le n° 460 de la revue Atlantis mon article De Reines à Reines ou

le Chemin Dyonisien du Nid d’Oiseau, connaissent l’importance de saint

Front (figure fractale de Taliesin : Front Brillant, l’émule de

Merlin) au sein de la Royauté Française. L’un des points géographiques majeurs

de ce Chemin est la Forêt d’Écouves, forêt royale balisée pour les chasses

royales, par des bornes indicatrices des communes alentours mais dont la

graphie interroge assurément.

Et Gerbert d’Aurillac

devint Pape Sylvestre II

Jean-Michel Angebert

dans son livre Les Cités magiques (Éditions Albin Michel), s’est

intéressé à La Rome magique du Moyen Âge : « Otton III avait

rêvé, en faisant accéder son ami Gerbert au pontificat, de ‘’ressusciter

l’ancien Empire romain, sous la forme nouvelle d’un Empire chrétien où le pape

et l’empereur – ‘’ces deux moitiés de Dieu’’

–, installés côte à côte à Rome et fraternellement unis seront les

maîtres du monde* ».

*Citation tirée du

livre de Léon Homo : Rome médiévale, p. 88.

Pour J.-M Angebert,

« le plus intéressant des pontifes romains est sans aucun doute Gerbert,

le moine d’Aurillac, devenu pape sous le nom de Sylvestre II (999-1003). Bien

sûr, bien qu’il évoque les sulfureuses légendes liées à Gerbert d’Aurillac, il

ne les cautionne pas. Il rapporte les paroles latines prêtées « à

Sylvestre II par un poète anonyme qui

connut bien le pape-initié », ainsi traduites en français : « Ne

soyez pas surpris que le vulgaire ignorant m’ait pris pour un magicien ;

j’étudiais la science d’Archimède et la philosophie quand c’était une grande

gloire de ne rien savoir. J’étais donc un sorcier pour les sots ! Mon

tombeau vous dira combien j’étais pieux, honnête et religieux. »

En 1648, des

réparations de la basilique du Latran parurent nécessaires et il fallut toucher

au sépulcres des papes placés dans la nef et sous le portique. Le chanoine du

Latran, César Rasponni dressa un procès-verbal dans lequel il établit un

rapport sur le corps du pape Sylvestre II, trouvé entier couché dans le marbre

du sépulcre à une profondeur de 12 palmes (1 mètre). Revêtu des ornements

pontificaux, il fut réduit en poussière à l’instant par l’action de l’air. À

l’intérieur de l’anneau du pêcheur était gravée l’inscription « Sic

transit gloria Mundi » (Ainsi passe la gloire du monde). Les

lecteurs de l’hermétiste Fulcanelli connaissent l’importance de l’expression

latine « gloria Mundi ». J.-M. Angebert pense au sujet du

cercueil qui fut alors encastré dans un énorme pilier face au maître-autel où

il demeure encore « Sans doute n’a-t-il pas livré tous ses secrets car

Gerbert fut un grand initié, précurseur des Roses+Croix dont il égalait la

science par l’influence qu’il exerça sur les hommes de son temps. »

Pour cet auteur qui

relate ces faits pages 174 et 175 de son livre, le récit circonstancié de cette

exhumation relatée par le chanoine César Rasponi « à plus d’un titre,

revêt une signification johannite et prémonitoire si l’on songe que le pape de l’an

1000 (aux trois « R) annonçait les

temps apocalyptiques et la renaissance de l’an 2000 ».

Ces derniers mots

peuvent surprendre. Il convient de revenir à la page 172 où l’auteur présente

ainsi le pape de l’An 1000 : « L’ancien bénédictin, abbé de Bobbio,

est surnommé ‘’le pape aux trois R’’ car sa vie se partage entre Reims, Ravenne

et Rome. Si l’on veut bien se souvenir de l’inscription secrète ‘’RRR’’ gravée

sur la paroi d’un temple romain accompagnée du Phénix, on comprendra

mieux la destinée de ce pape, initié à bien d’autres mystères que ceux de

l’Eglise chrétienne. »

Dans une note,

l’auteur renvoie le lecteur au prochain chapitre titré, La symbolique

étrusque du faisceau, dans lequel il présente de longs extraits traduits de

l’italien et figurant dans l’ouvrage Introduction à la Magie (par les

soins du Groupe d’Ur, éd. Bocca, Rome 1955). Dans ce livre on découvre sous la

plume d’un certain Ekatlos un bien curieux récit. Les textes de UR et KRUR

seront traduits et édités en français par les éditions Archè Milano. Ekatlos

dans l’édition française est présenté comme un « personnage richissime,

puissant et bardé de titre, savant orientaliste, représentant de l’aristocratie

‘’noire’’ (i.e. papale)… » Sa véritable identité serait Leone Caetani

(Wikipédia), prince de Teano, né en 1869, issu de la même famille que

celle du pape Boniface VIII. Dans le dernier paragraphe de cet écrit Ekatlos

rédige cet intriguant paragraphe :

« Dans une rue

proche, très centrale de la vieille ville […] au lieu où l’on célébrait le

culte isiaque au temps de la ‘’Rome des Césars’’ (et des restes d’obélisques

égyptiens furent découverts à cet emplacement), se dresse un étrange petit

édifice. De ce témoin historique, une seule particularité est

remarquable : comme l’indestructible certitude d’un possible renouveau de

la Fortune romaine, dans la partie la plus secrète de cette construction on a

inscrit, et l’on peut encore le déchiffrer aujourd’hui, un signe qui, en des

temps pareils, est un symbole hermétique : le phénix couronné renaissant

parmi les flammes. A l’intérieur de ce signe, ces lettres :

R.R.R.

I.A.T.C.P. »

Bien que Julius Évola directeur de la revue UR avait évoqué sans la

nommer une dame anthroposophique, Ricordo di Marco Baistrocchi spécialiste de

l’Égypte et de l’Inde anciennes et surtout de la Tradition de Rome ou romanologia

des origines à nos jours, reconnu derrière Ekatlos, l’historien Léone Caetani.

Dans l’article « Il Genio di Roma », soit en français « le Génie

de Rome », (revue Politica Romana 3/1996) qu’il signa l’Anonimo Roma

(l’Anonyme de Rome) il est revenu sur les lettres I.A.T.C.P. en indiquant que

« les lettres qui vont d'une aile à l'autre de l'oiseau auguste ne sont

pas IATCP, mais IAPTC. » Julius Évola avait déjà rajouté un

« S » à Ekatlo. Il est possible que la position des lettres aient été

modifiées.

J.-M. Angebert note : « R.R.R., sans doute : ‘’Roma

renovatus resurgit’’ ? A rapprocher de Sylvestre II, le pape aux trois

R… » Cette lecture latine va dans le sens de l’analyse présentée sur les

sites italiens du Net pour cette inscription. Les 5 autres lettres IATCP ou

IAPTC apparaissent assurément, elles aussi, comme un acronyme latin de nature

hermétique. J.-M. Angebert n’apporte aucune lecture des 5 lettres. Le chapitre La

Rome magique du Moyen Age dans lequel il évoque le pape des 3 R, apparaît

dans le prolongement du chapitre Les lieux secrets de Rome dans lequel

il évoque La porte alchimique et le mystère de la Villa Palombara en

renvoyant le lecteur au livre d’Eugène Canseliet, DEUX LOGIS ALCHIMIQUES.

Dans cette villa se découvrent les lettres BS ainsi que l’énigmatique

inscription latine : QVANDO IN TVA DOMO NIGRI CORVI PARTVRIENT ALBAS

COLVMBAS TVNC VOCABERIS SAPIENS que le disciple de Fulcanelli traduit :

« Quand, dans la maison, les noirs corbeaux auront enfanté de blanches

colombes, alors tu seras nommé le sage ». Si nous conservons l’énoncé des

5 lettres se terminant par CP, nous pourrions envisager un possible CORVI

PARTVRIENT : « les corbeaux auront enfanté », à savoir,

l’engendrement des blanches colombes. Pour l’autre énoncé nous pourrions

envisager pour les lettres AP, les mots latin Albus Phœnix, le «

Phénix blanc » : la quintessence du feu, aussi représentée par la

colombe blanche régnant au-dessus d’une nuée flamboyante.

Dans

le dernier chapitre consacré à Rome, Les temps à venir,

J.-M. Angebert, sitôt après avoir fermé le chapitre précédent en évoquant les

lettres énigmatiques et le Phénix, en vient à évoquer Pierre Romain, le dernier

pape et son double « le grand monarque », l’un et l’autre liés,

semble-t-il à la cité du Caput Olus, la Tête d’Olus… Rome. La boucle serait

bouclée ?

Il n’est quelque

part, guère surprenant qu’un homme comme Sylvestre II, très en avance sur son

temps, aurait pu être comparé à un Phénix renaissant parmi les flammes et ainsi

revêtir après sa mort, et ce tout au long des siècles, une aura d’ubiquité couvrant

et l’An mil et l’An deux-mille.

L’Église qui avait

retiré le nom de Sylvestre II de la longue liste des papes, à reconnue

aujourd’hui son pontificat comme celui d’un grand pape. Le 12 mai 2005 à Rome

en l’église Sainte-Marie-des-Anges, en ce début de troisième millénaire le

Conseil pontifical rendait hommage au pape Sylvestre II. Le cardinal Paul

Poupard, spécialiste du pape Sylvestre II

préside la messe.

« Le 11 mai

2003, Jean Paul II avait fait référence à Sylvestre II, évoquant alors les

racines chrétiennes de la France. Profitant de la présence d’une délégation

française venue célébrer le pape de l’An 1000, Sylvestre II, à l’occasion du

millénaire de sa mort, Jean Paul II avait présenté ce premier souverain pontife

d’origine française comme ‘’exemple’’, à l’heure de la construction européenne.

Sylvestre II, Gerbert d’Aurillac, fut qualifié d’ ’’homme le plus cultivé de

son temps’’. De fait, avait souligné Jean-Paul II, ‘’il a singulièrement dominé

son siècle par ses connaissances et son érudition, par sa droiture morale et

son sens spirituel’’. ‘’Il fut à la fois un intellectuel et un homme d’action,

un diplomate et un homme d’Eglise. Si les questions actuelles sont différentes

de celles qu’il eut à affronter, son attitude spirituelle et intellectuelle

demeure un appel à rechercher la vérité humaine, qui jamais ne s’oppose aux

vérités de la foi’’. (apic/imedia/ms/pr) »

Ainsi que le rapporte

le journal La Croix le 09/04/2013, le cardinal Paul Poupard, Président

du Conseil Pontifical de la Culture se trouve à Aurillac. Dans son homélie

adressée à Monseigneur Séjourné, évêque émérite de Saint-Flour, il s’extasie

comme il l’a souvent fait, sur le pape de l’An 1000 :

« ‘’1. « Mon

Seigneur et mon Dieu ». Le cri de foi de Thomas est un cri de joie. C'est aussi

le nôtre, au cœur de cette Eucharistie, où Jésus se donne à nous en nourriture

sous les espèces du pain et du vin. Nous sommes dans la joie de Pâques, en ce

dimanche, mémorial de la Pâque du Seigneur, et anticipation de l'éternité qui

s'ouvrira pour nous, au terme de la succession de nos semaines terrestres. Car

pour Dieu, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Mille

ans, un millénaire, c'est comme un gouffre insaisissable pour notre

imagination. Quand j'étais enfant, j'entendais parler de l'An mil comme d'un

passé mythique quasi légendaire, et l'An deux mille apparaissait si lointain

qu'il revêtait une coloration intemporelle. Aujourd'hui j'ai le privilège

d'être l'Envoyé extraordinaire du Pape de l'An 2000 pour le millénaire du Pape

de l'An 1000, le premier Pape français, qu'il me revient de célébrer au nom du

premier Pape polonais. L'Église s'incarne dans le flux des temps et le mystère

de l'Incarnation se poursuit à travers les temps par le ministère de l'Église,

« Jésus-Christ répandu et communiqué ‘’.

« 2. Nous

évoquons aujourd'hui le ministère papal de Gerbert d'Aurillac, moine, évêque et

Pape dans l'Église de son temps, intellectuel et homme d'action, savant,

diplomate et homme d'Église, qui sut conjuguer l'art de bien vivre et l'art de

bien dire, faiseur et défaiseur de rois, secrétaire du Roi de France Hugues

Capet, puis de l'Empereur Otton III le Germanique, lettré ami des livres et des

hommes, rompu à la science arabe et à l'astrologie, passionné aussi bien de

médecine que de mécanique, d'un savoir encyclopédique et capable d'inventions

pratiques, sphères et astrolabes, machines à calculer avant la lettre.

‘’Unissons toujours, disait-il, la science et la foi’’.

Nous ne pouvons que

méditer sur ces quelques paroles du pape Sylvestre II, le pape de l’An 1000.

Quant à l’évocation de l’apôtre Thomas qui évangélisa les Indes elle n’est

assurément, pas anodine. Le cardinal Paul Poupard se fait plus clair, mais

aussi plus hermétique, lorsqu’il commence ainsi la 3e partie de son

homélie, en évoquant 3 hommes, trois époques, mais un seul message

(tri-unitaire) :

« 3. Mon

Seigneur et mon Dieu. Avec l'apôtre Thomas, avec Gerbert d'Aurillac, Pape

Sylvestre II de l'An mil, avec Karol Wojtyla, Pape Jean-Paul II de l'An 2000,

avec toutes les communautés chrétiennes répandues à travers le monde, nous

vivons la même foi au Christ ressuscité, avec toute l'Église, une, sainte,

catholique et apostolique, communauté de foi, d'espérance et d'amour. »