Dossier Mars

2012

|

|

VALFLEURY Trésors et curiosités

d’un petit village entre

Pilat et lyonnais  Par PATRICK BERLIER |

|

Lorsque l’on monte vers le Pilat à partir de Saint-Chamond, arrivé à Chavanol on peut prendre le temps d’admirer la vue sur la vallée du Gier et les monts du Lyonnais. Au-delà de Saint-Chamond, derrière la première ligne de crête on devine la vallée de la Durèze, parallèle à celle du Gier. C’est là que se cache le village de Valfleury, invisible, ne se découvrant que lorsqu’on y arrive, si près du Pilat pourtant. C’est un bon prétexte pour s’y intéresser. |

|

PETITE

HISTOIRE D’UN GRAND LIEU DE DEVOTION Ce modeste village doit sa célébrité au sanctuaire marial qu’il abrite, fondé suite à la découverte d’une statue de la Vierge aux alentours de l’an 800. Un soir de Noël, des bergers eurent leur attention attirée par un bouquet de genêts miraculeusement fleuris dans la neige. Et au cœur de ces genêts, près d’une source, les attendait une petite statue de la Vierge, en bois sombre. Ils la rapportèrent chez eux, à Saint-Christo, où elle trouva sa place dans l’église. Mais le lendemain la vierge était retournée dans son vallon sauvage. Alors on décida d’élever un oratoire à cet endroit. Bien vite quelques chaumières vinrent l’entourer. Ainsi est né le val fleuri. Puis rapidement la réputation de sa Vierge et de sa source draina vers lui les chrétiens des environs, les premiers miracles s’accomplirent. Mais le temps passant, on négligea les miracles du val fleuri. Ce sont les Lazaristes, installés à Valfleury depuis la fin du XVIIe siècle, où ils ont succédé aux Bénédictins, qui ont relancé un pèlerinage un peu tombé dans l’oubli. Le curé de la paroisse était désigné par le diocèse de Lyon, et choisi parmi les membres de leur communauté. Généralement c’était son supérieur. Le succès du pèlerinage doit beaucoup à James Lugan, supérieur des Lazaristes et curé de la paroisse, qui à partir de 1840 passa 28 ans de sa vie à Valfleury. Authentique aristocrate languedocien, originaire des environs de Montauban, le comte James Lugan fit construire la nouvelle église, s’adressant à celui qui allait devenir le maître d’œuvre de Notre-Dame de Fourvière à Lyon, le « prince des architectes », Pierre Bossan. C’est le style néogothique, alors très à la mode, qui fut adopté pour la nouvelle église ; Pierre Bossan en était l’un des spécialistes, et avait déjà réalisé dans ce style, quelques années plus tôt, l’église Saint-Georges à Lyon. Sur ce nouveau chantier, il fut secondé par l’architecte lyonnais William Léo. La

première pierre fut bénite le

22 mai 1853. Le devis prévisionnel se montait à

35 000 Francs. De cette

somme, rien ne fut demandé ni à la commune ni au

département, mais le devis

s’avéra très vite dépassé. « Je

croyais que les ressources, que Dieu

mit entre ses mains, auraient suffi », écrivait

le Père Lugan le 14

juillet 1854, en sollicitant l’aide du Préfet de la Loire, par

une lettre

toujours conservée aux Archives Départementales de la

Loire. « Le pays

se trouve en une disposition si extraordinairement difficile qu’il faut

payer

le double de tout ce que l’on peut prévoir »,

précisait-il pour se

justifier. Le Père Lugan ajoutait : « J’ai

dépensé trente sept

mille francs, il en faut encore vingt », avouant ainsi

avoir investi à

titre personnel toute sa fortune dans l’entreprise. Son appel à

la générosité

ne rencontra semble-t-il aucun écho du côté du

département. Il ne trouva pas la

totalité des 20 000 Francs manquants. Faute de

crédits, les travaux

finirent par s’arrêter. Quand le Père Lugan quitta

Valfleury, seuls l’abside et

le chœur étaient achevés.  Son

successeur Antoine Nicolle

obtint en 1860 du pape Pie X le couronnement de la Vierge de Valfleury,

insigne

honneur accordé aux statues miraculeuses, qui relança la

piété et favorisa de

nouveaux financements. Le Père Nicolle en avertit la préfecture de la

Loire par un courrier en date du 22 décembre

1860, pour la forme car pas un centime n’était demandé au

département. Ce courrier

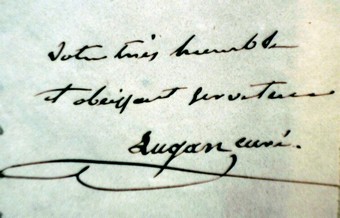

est également conservé par les Archives. On y constate

que le Père Nicolle

assortissait sa signature des trois points qui, dans la

franc-maçonnerie,

caractérisent le grade de maître. Le nouveau curé

de Valfleury était

visiblement membre d’un « réseau »

discret, grâce auquel il n’eut

aucun mal à trouver le financement nécessaire. Le

Préfet lui répondit favorablement

cinq jours plus tard, l’autorisant à ouvrir une liste de

souscription. Toutes

les grandes familles d’industriels de la vallée du Gier et du

bassin de

Saint-Étienne y adhérèrent : les Marrel et

les Fleurdelix à Rive-de-Gier,

les Granjon et la famille de Boissieu à Saint-Chamond, les

Balaÿ et les Giron à

Saint-Étienne, pour ne citer que les principales d’entres elles.

Le Père

Nicolle supervisa la construction de la nef et de la façade, et

pour les

sculptures il fit appel bien entendu à Joseph-Hugues Fabisch, le

sculpteur

officiel du diocèse de Lyon. L’église fut

consacrée en 1866. Parallèlement, le

Père Nicolle avait créé l’œuvre

de la Sainte-Agonie, archiconfrérie qui se répandit dans

le monde entier et

comptait au début du XXe siècle plus d’un

million d’adhérents.

Joseph

Courtade, qui lui succéda de 1871 à 1873, s’occupa des

aménagements intérieurs, les boiseries en particulier. Il

fallut attendre 1880

pour voir commencer à s’élever le clocher, et 1885 sa

haute flèche en pierre

terminée. On doit ces travaux à Pierre Souchon,

supérieur de Notre-Dame de

Valfleury et curé de la paroisse de 1880 à 1888. Mais les

travaux se

poursuivirent en réalité jusqu’en 1899. Entre temps, en

1872, Pierre Bossan

avait démarré le chantier de Fourvière, puis sa

santé l’ayant rapidement amené

à quitter Lyon pour la Ciotat, où il devait

décéder en 1888, c’est son disciple

et successeur Sainte-Marie Perrin qui acheva la construction de

Fourvière et de

Valfleury.

|

|

Valfleury

aujourd’hui Flânons dans le village. L’endroit reste agréable, même s’il a perdu sa fervente fréquentation de jadis. Les magasins de « bondieuseries » qui lui donnaient l’allure d’un petit Lourdes ont disparu, mais il subsiste un peu partout des décors surannés qui témoignent de l’ancienne magnificence. À l’entrée de l’église, voici une œuvre en haut-relief, réalisée par Fabisch pour orner le tympan. Elle représente la Vierge à l’Enfant, couronnée par deux anges, assise sur un tertre fleuri, vers lequel se dirigent à gauche un pèlerin, un handicapé appuyé sur ses béquilles, une mère et son enfant, et à droite un agriculteur et son bœuf. Pénétrons

dans l’église où nous

sommes accueillis par une tête de démon… Cela nous

rappelle certes quelque

chose : Rennes-le-Château, vous avez dit

Rennes-le-Château ? Mais

l’on sait désormais que le fait n’est pas si exceptionnel que ce

que l’on

croyait à une époque. Et puis contrairement à son

homologue Asmodée, le diable

de Valfleury a l’air plutôt sympathique, car il offre

étonnamment un visage

souriant, malgré ses grandes oreilles pointues et ses yeux en

escarboucles.

Les vitraux de la nef proviennent de l’atelier Mauvernay, réputé vitrailliste de ce temps et de cette région, célèbre pour ses bleus. « Regards du Pilat » s’est déjà intéressé à lui lorsque nous avons étudié les vitraux de Véranne, en particulier celui du mariage de la Vierge, dont on trouve ici une autre variante. Ceux du chœur et de l’avant-chœur sortent quant à eux de l’atelier Barlon, à Grigny (Rhône). Les seconds illustrent les litanies de la Vierge au moyen de 20 médaillons porteurs de symboles et de devises latines. Notons tout de même que ces vitraux-là ont été dessinés par le Père Antoine Nicolle. Les stations du chemin de croix attirent notre attention. Elles offrent la particularité de représenter des cavaliers romains, tout comme celles (entre autres) du chemin de croix de Notre-Dame de Marceille, dans l’Aude, qui sont dues à un certain Marc Louis Emmanuel Solon, fabricant de statues et d’ornements d’église à Paris dans le troisième quart du XIXe siècle. Solon était semble-t-il le créateur de modèles originaux, reproduits ensuite par moulage, et dont on retrouve la production un peu partout en France. Divers détails permettent de conclure que le chemin de croix de Valfleury est lui aussi de Solon, qui devait sans doute être l’un des fournisseurs attitrés des Lazaristes. Il

y a aussi dans le chemin de

croix de Notre-Dame de Valfleury des détails curieux, qui

raviraient notre ami

Daniel Dugès, auteur de Entre la rose et l’équerre,

où il traque une

société secrète paramaçonnique ayant

laissé des traces un peu partout. En effet

à la station IV un personnage, qui brandit deux des clous de la

croix au-dessus

de l’auréole de Jésus, reproduit subtilement le geste

bien connu du

« Grand Architecte » traçant de son compas

l’orbe de la terre. Là

encore, l’ombre d’une fraternité paramaçonnique et

catholique semble planer sur

Valfleury.

L’église de Valfleury se complète par un ensemble calvaire et chemin de croix champêtres, réalisé en 1881 sous le supériorat de Pierre Souchon, conçu et dessiné par le Père Forestier, construit par Jean-Marie Voron, maître-maçon et rocailleur, et agrémenté de statues en terre cuite sortant de l’atelier de Fabisch. Tout au long d’un sentier bucolique longeant le Jardin des Pères, le pèlerin pouvait se recueillir dans une suite d’édicules en rocaille, véritables petites grottes construites à peu de frais avec des résidus industriels, scories de hauts-fourneaux et déchets de verreries, mêlés à des cailloux trouvés sur place. Leur décor particulièrement « kitsch » était alors très à la mode. Après le calvaire, très ressemblant à celui de Saint-Irénée à Lyon, réalisé par le même Fabisch, le pèlerin pouvait poursuivre sa pérégrination par un chemin de croix monumental, implanté tout au long de l’Allée des Pères : quatorze croix dont les socles sont ornés de bas-reliefs en fonte, sortant des réputées fonderies d’art du Val d’Osne, à qui l’on doit aussi les décors « art nouveau » des entrées de métro à Paris, et les célèbres « fontaines Wallace. » Tous

ces oratoires souffrent

aujourd’hui des outrages du temps et de la désaffection des

fidèles ; ils

ont pourtant attiré des milliers de pèlerins dans les

années qui ont suivi leur

implantation. À tel point que cet ensemble calvaire et chemin de

croix de

Valfleury s’est doublé en 1900 d’un rosaire, procédant du

même principe et du

même art, voulu par le Père Jean-Marie de Bussy, en poste

de 1899 à 1903. Ce

rosaire composé d’une suite de quinze édicules en

rocaille a été réalisé par le

même entrepreneur. Il est orné de bas-reliefs de Fabisch,

et illustrant les

quinze mystères du Rosaire, c’est-à-dire les

épisodes de la vie de la Vierge.

L’artiste étant décédé en 1886, ces

bas-reliefs n’étaient évidemment pas une

création originale, mais plutôt sans doute des moulages

provenant de son

atelier. On peut regretter cependant les

« restaurations » naïves qui

n’ont fait qu’empâter les sculptures, par la superposition des

couches de

peintures, et l’emploi de couleurs particulièrement criardes et

tape-à-l’œil.

La

déambulation champêtre aboutit

à une tour néogothique, tout en haut du coteau,

d’où la vue magnifique

permettait de découvrir la région dans son ensemble,

jusqu’à Lyon. À condition

de ne pas souffrir du vertige ! Aujourd’hui la

végétation envahissante a

quelque peu réduit cette vue.

Chose étonnante, jusqu’à une époque récente les habitants de Valfleury n’avaient pas de nom officiel. On employait volontiers le mot « couflachures » pour les désigner, terme issu du patois et signifiant littéralement « gonfle chèvres ». Les autochtones avaient en effet jadis la réputation de frotter les pis de leurs chèvres avec des orties pour les faire enfler, et ainsi donner l’illusion de pis bien remplis, ce qui pouvait leur permettre d’en tirer un meilleur prix aux marchés aux bestiaux. Il a fallu un referendum pour remplacer ce terme peu élogieux par le gentilé officiel « Valflorentins ». |

Il est à présent

temps de retrouver notre nouvel invité, notre ami et aventurier,

Philippe Monteil.

|

|

|

Simplement

curieux, avec un goût pour

l'aventure, une envie de comprendre le monde qui m'entoure, mes

confrères et

moi-même. D'abord étonné et passionné par

les mathématiques (j'ai

malheureusement encore du mal à cerner la mathématique,

un langage ludique ou

11 peut aussi bien valoir 3* que 6*, et qui en plus d'être

ludique nous donne

accès aux secrets de la nature), je me suis

intéressé aux regards

scientifiques, et enfin historiques. Depuis mes 14 ans je me suis

intéressé aux

grottes et à l'Ardèche méridionale en particulier,

l'exploration du monde

souterrain et les découvertes et études qui s'en suivent

m'ont permis de

croiser tous ces centre d'intérêts.

*(11 en base

2 signifie 1x2 + 1 unité soit 3, en

base 5, 11 indique 1x5 + 1 unité soit 6, les ordinateurs comptent en base 2 et les chinois avec leur

bouliers en base 5, les mésopotamiens eux

comptaient en base 60 avec leur 5 doigts d'une main pour 5

douzaines et

leur douze phalanges de l'autre main, le pouce étant le pointeur

et malgré plus

de 5000 ans qui nous sépare de cette civilisation nous comptons

notre temps

toujours ainsi...) voir Georges Ifrah, Histoire universelle des

chiffres,

1994.

D'abord les

paysages sculptés par le temps et la

force de l'eau, puis un terrain d'aventure parcouru dès

l'adolescence. Cette

potentialité, offerte dans les régions karstiques, de

découvertes de paysages

géographiques souterrains encore inconnus anime en moi une

curiosité et un

engagement motivant.

Enfin j'ai trouvé beaucoup de richesses et d'amitiés dans les rapports humains, dans et autour de l'association le Césame (http://cesame.ardeche.free.fr/) qui fréquente cette région depuis les années 60.

La grotte

Chauvet est pour moi le meilleur

exemple de la richesse de ce patrimoine karstique. Le jour de la

découverte de

ce site par mes amis spéléos ardéchois,

j'étais juste au-dessus avec mon épouse

dans les falaises du Cirques d'Estre à la recherche d'un aven

que je voulais

revoir. Mais nous n'avions pas la même motivation et, alors que

l'équipe de

Jean-Marie trouvait ce joyaux mondialement connu aujourd'hui, nous nous

n'avons

même pas retrouvé notre aven et nous avons profité

du soleil hivernal ardéchois…

Plus tard

quand j'ai appris la découverte de

cette grotte, je suis tout de suite descendu à Vallon, seul je

suis allé sur ce

site que je connaissais bien pour m'imprégner une

dernière fois de cette

ambiance. J'ai tout de suite compris que cela allait être le

déclic pour une

autre histoire. Le monde allait porter son regard vers ce site. J'en

étais en

même temps ravi et un peu apeuré. Qu'allait-il advenir de

notre terrain de jeux

?

Nous nous

doutions que cela allait finir par

arriver et nous le cherchions un peu. Avec le Césame, en 1990

pour le

centenaire de la Préhistoire nous avions publié un film

« les Gorges de

l'Ardèche aux origines de l'Art » et la

découverte de la grotte Chauvet

venait confirmer ce travail.

(Voir http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/)

L'intérêt

que nous y portons aujourd'hui

(scientifiques, politiques et citoyens) me motive et m'encourage. Les

efforts

de protection, d'études et aujourd'hui de restitution des

vestiges que recèlent

cette cavité me donnent une touche d'optimisme au milieu de tous

les délires

orgueilleux des modernes angoissés que nous sommes devenus. Bien

sûr le moteur

de ces investissements sont les plus anciennes et les mieux

conservées des

représentations artistiques préhistoriques, mais

l'étude pluridisciplinaire de

cette cavité amène une réflexion

paléontologique, karstologique, éthologique

même qui apporte beaucoup d'éléments de

réponse à la compréhension et la

connaissance de l'ensemble du massif. J'espère que ces travaux

feront dates et

que d'autres vestiges moins flamboyants suivront aussi ce chemin de la

protection, de l'étude et de la restitution.

Le

compte-rendu de ma visite de la grotte

chauvet sur http://cesame.ardeche.free.fr/?p=69)

4/

L’activité de spéléologie

est un autre de vos virus. Comment est né votre

intérêt pour ce ‘sport’ bien

particulier ?

Cette

activité n'est pas pour moi un sport. Bien

sûr cela demande un engagement physique et des connaissances

techniques pour la

progression sur corde et dans un milieu hostile à l'homme, mais

la spéléologie

est avant tout une école de l'humilité, du bonheur de se

dépasser, et d'avancer

de façon raisonnée. En effet dans cette activité

plus on progresse, plus le

retour sera long. Il faut se fixer des objectifs ambitieux mais

accessibles

pour le groupe. C'est une aventure humaine merveilleuse qui permet son

lot de

surprises, de découvertes…

Cela apprend

à rester humble face à la puissance

de la nature mais aussi face à la beauté des formes

sculptées ou agencées. Et

surtout c'est une école de liberté, une fois les

contraintes et le respect du

milieu acceptés...

De plus le

croisement des regards de

préhistoriens, d'historiens, de géologues, de

karstologues, de passionnés que

l'on trouve dans le milieu spéléologique, est une

richesse incomparable. (voir http://ffspeleo.fr/)

Notre

activité nous amène à construire des

hypothèses que l'exploration spéléologique valide

ou anéantit. C'est très

intéressant, très grisant et suivi de la

découverte de réseau c'est très

valorisant.

Il me

paraît que nos sociétés modernes vont trop

vite en oubliant le passé. L'histoire ancienne ou plus

récente se perd dans

l'instantanéité contemporaine de notre existence. Aussi

les vestiges

(géologiques, paléontologiques, préhistoriques ou

historiques) encore

observables sur et sous terre dans le milieu protégé des

grottes sont pour moi

une priorité pour parvenir à la compréhension du

monde. Et leur mise en valeur

pour le grand public afin de prendre conscience de notre histoire est

le chemin

vers la continuité de notre humanité.

Malheureusement

je n'ai pas eu la chance de

parcourir cette immense barrière montagneuse qui barre

l'accès terrestre vers

le sud. C'est uniquement dans les Pyrénées Atlantiques,

plus précisément à la

Pierre Saint Martin, haut lieu de la spéléologie connu et

reconnu dans le monde

entier que nous avons hérité d'un espace de

« jeux ». Depuis les

années 50 le monde souterrain de ce massif est exploré et

de grands explorateurs

y ont laissé un bout de leur histoire (voir http://www.arsip.fr/).

Depuis plus

de vingt ans nous passons avec

quelques amis, une quinzaine de jour en altitude à la

frontière espagnole pour

explorer ce massif. Notamment le gouffre des Partages (plus de 80 km de

réseau

depuis la jonction en 2008 avec le réseau de la Pierre Saint

Martin) dans

lequel nous avons vécu des moments exceptionnels et inoubliables

lors

d'expéditions de plusieurs jours loin, très loin du

brouhaha superficiel de la

surface. J'ai commencé à ce sujet un travail de

rédaction de quelques unes de

nos aventures mais cela n'a pas encore abouti.

Lors de ma

quête de modèles mathématiques pour

représenter le monde, j'ai été confronté au

modèle linéaire continu du temps

qui m'apparut trop simpliste en rapport à ce que je ressentais.

Aussi j'ai lu

de nombreux ouvrages de géologie, de paléontologie, de

préhistoire, de

biologie, de physique théorique, de mathématiques, de

sciences cognitives, ….

je cherchais à accéder à un modèle temporel

plus proche de ce que j'observais

entre hasard, structures et complexité. Mais mon manque de

culture, ma

difficulté à accéder aux ouvrages philosophiques

incontournables sur un tel

sujet, ne m'ont pas permis d'accéder à cette quête.

Il fallait revoir mes

ambitions, être plus modeste alors j'ai écris une

synthèse de ces lectures en

essayant de dévoiler la beauté et la fragilité de

cet équilibre entre hasard,

structures et complexité. Le temps d'une histoire raconte

brièvement et de

façon très accessible l'histoire de la terre, de la vie,

et des hommes en

particulier. Cette histoire est volontairement réduite à

une échelle d'un an.

Une année durant laquelle le 1er janvier se forme une

planète pour arriver le

31 décembre à minuit aux modernes angoissés. Si

certains lecteurs sont

intéressés, il m'en reste encore quelques exemplaires et

je suis ouvert à toute

proposition de réédition.

7/ Nous arrivons

sur votre

territoire de vie : le Pilat. Vous qui avez étudié

l’époque, que pourriez-

vous nous dire ou nous apprendre sur le Pilat

mégalithique ? Pierre Juthon

demeure un site ancestral remarquable. Quels commentaires vous inspire

t-il ?

Il me semble

que l'humain a toujours voué un

lien profond avec la roche. D'abord matière première pour

ses outils, la roche

devient support de ses images mentales avec l'art pariétal,

frontière entre

plusieurs mondes : jours/nuits, avant/après,

esprit/matière... Puis, avec la

sédentarisation au néolithique, la relation avec la roche

change. Cette

frontière devient « mur ». La roche est

utilisée comme protection,

d'abord des morts puis des vivants. Taillée elle devient hache,

meule, pierres

de construction. Transformée par la chaleur, elle se

métamorphose pour donner

le métal, le béton.

Dans le

Pilat, cette roche est une des plus

anciennes de France du point de vue géologique. Ces

affleurements rocheux

sculptés par le temps, ces « chirats »

désertés par le monde végétal,

marquent les paysages et ont du interpeller les hommes. De plus la

situation

géographique du Pilat entre le Rhône et la Loire en fait

un lieu particulier,

frontière hydrologique sur la ligne de partage des eaux entre

l'Atlantique et

la Méditerranée. Alors certainement les occupations

humaines ont eu un lien

fort avec ce massif. Malgré les difficultés dans la

conservation, quelques

vestiges d'époques reculées ont été

retrouvés dans le Pilat. Mais vu la

difficulté de lecture, peu de préhistoriens ont

étudié de près toutes ces

traces. En contrepartie, beaucoup de passionnés se sont

engouffrés dans

l'interprétation peut-être moins objectives sur de

nombreux sites.

Aussi pour

mieux comprendre ce Pilat

mégalithique il faudrait s'intéresser de près

rigoureusement et objectivement à

quelques sites qui me paraissent emblématiques comme le Menhir

du Flat, Saint

Sabin, ou le Moulin à Vent ces travaux nous permettraient

d'affuter notre

regard pour mieux appréhender d'autres sites remarquables comme

les Trois

Dents, Pierre Juthon, Château Bélise, ou les Roches

Merlin... En tout cas cela

me paraît un travail important, passionnant mais de longue

haleine difficile à

mettre en route efficacement dans notre contexte actuel. Il faudrait

s'appuyer

sur des regards de spécialistes extérieurs via des

structures reconnues dans le domaine (Labo

universitaire, Musée de Saint Roman en Gal ?) et trouver

quelques moyens pour

financer ce genre de projet.

Mais, en

tout cas, il y a de la matière sur le

sujet dans le Pilat.

Voilà

justement un exemple de vestiges anciens oubliés qui

méritent protection, étude

et mise en valeur. Ces sites

d'extraction de meules (des dormantes

pour la plupart) nous racontent une histoire ancienne. Suite à

une rencontre

avec Colette Veron qui réalise une thèse sur les

meulières en Ardèche et a

publié un article dans Ardèche Archéologie, une

revue de la Fédération

Ardéchoise de Recherche Archéologique et

Préhistorique en Ardèche (http://www.farpa-ardechearcheologie.fr/), j'ai pris

contact avec son directeur de thèse, Alain Belmont,

universitaire du Laboratoire de Recherche Historique en Rhône

Alpes, qui a pris

en charge la réalisation d'un inventaire européen des

meulières. Je l'ai

renseigné sur les sites du Pilat (http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/Database/Meuliere_fr.php).

Après de nombreux échanges nous sommes arrivés

à des conclusions très

intéressantes. L'ensemble des recherches et observations que

nous avons pu réaliser

montre que nous disposons dans le

Pilat de meulières tout à fait remarquables

abandonnées et oubliées depuis fort

longtemps. D'après

les diamètres observées, la plupart sont

forcément antérieures aux XIIIème-XIVème

siècles.

Il

reste aujourd'hui, un travail important de sauvegarde, d'étude

et de mise en

valeur à mener afin que ce patrimoine, lié à une

première activité quasi

industrielle dans le Pilat et à l'histoire du pain en europe, ne

tombe pas à

nouveau dans l'oubli. Voir l'article dans le prochain Danl'tan revue de

l'association Visages de Notre Pilat (http://visagesdenotrepilat.com/).

9/ La Fête du Livre de Roisey.

Vous avez été un acteur notoire dans le renouveau de

cette manifestation.

Comment voyez-vous l’avenir de ce moment annuel particulièrement

convivial ?

Depuis

2004, nous avons créé une association pour reprendre

l'organisation de cette

manifestation. Et nous avons réussi pour la 8ème

année consécutive à organiser

différentes actions et les journées du livre le 1er week

end de juin, afin de

dynamiser la lecture et le livre. Nous travaillons avec beaucoup

d'écoles du

canton et nous efforçons de resserrer nos liens avec les

bibliothèques locales.

Cette

année le thème fil conducteur est la littérature

policière. Il se peut bien

qu'il se passe quelque chose de surprenant dans la région et il

faudra mener

l'enquête, jusqu'au premier week end de juin où nous vous

espérons nombreux à

Roisey. (http://www.livre-ensemble.fr/)