Sainte-Croix-en-Jarez

et

la ligne sacrée des Druides

Réflexion

autour d’un passé oublié du site de Sainte-Croix.

DOSSIER JUILLET 2015

Par ERIC CHARPENTIER |

En 1993, M.

Noël Gardon

publiait à compte d’auteur un ouvrage devenu rare et

recherché, intitulé

« Mon Pilat, Etymologies, Rêves, Légendes et …

Réalités ». Chapitres

après chapitres, l’auteur s’est attaché à montrer

que chacune des cimes du mont

Pilat : Le Crêt de la Perdrix, de l’Oeillon, de Bote, de

l’Airelier, des

Trois Dents, … etc., avait il y a plus de deux millénaires

joué un rôle

primordial dans l’organisation de la société gauloise,

faisant de notre Pilat un

centre névralgique : « l’Omphalos des

Gaules ».

Noël Gardon

situe notamment

sur le sommet du « Crêt de l’Airelier » la

place où se tenait la

fameuse réunion annuelle des Druides, laquelle au moment de la

première

colonisation de la Narbonnaise fut transférée en pays

Carnutes (région de

Chartres). Un siècle plus tard, l’empereur Auguste

ramènera le lieu de cette

assemblée dans la ville de Lyon (Lugdunum) nouvellement

créée.

Nous ne saurions

pas mieux

exprimer que Noël Gardon les arguments faisant du massif du Pilat

« l’Omphalos des Gaules ». Ecoutons ce qu’il nous

dit dans son

chapitre consacré au Crêt de l’Airelier ».

« …

Pic

n’est pas Crêt

A

la place du « Crêt de l’Airelier », qui

nous occupe, Masson note, sur

sa carte, le « Crest des trois dents ». Il ne

faut pas confondre avec

le « Pic des trois dents », dont nous avons

parlé tout à l’heure et dont

nous reparlerons en son temps.

Il

apparaît donc que ce nom :

« Airelier » n’a pas été

donné à ce

crêt à cause de l’arbuste dont nous parlions plus haut,

mais qu’il est la

transformation, en un nom compréhensible aujourd’hui de son

véritable nom dont

la signification s’est perdue, avec le langage qui lui avait

donné naissance.

Nous devons établir « Airelier » dans sa

forme initiale :

« Aralez », ce qui veut dire :

« l’assemblée de

l’autel », ou les « autels

assemblés ». Nous allons voir à quoi

servaient ces autels, et quelles assemblées se tenaient

là.

Puisque

officiellement, presque tout ce que nous savons des gaulois au moment

de la

conquête par Jules César, nous vient des textes

laissés par ce dernier

relisons-le : « Chaque année, à une

époque fixe ils (les gaulois)

s’assemblent dans un lieu consacré sur le territoire des

carnutes qui passe

pour être situé au centre de la Gaule. Ceux qui ont des

différents à vider se

rendent de tous côtés dans cet endroit et ils soumettent

aux décisions et aux

arrêts des druides… ».

Mon

Pilat

de

M. Noël Gardon

Donc,

un peu plus de cinquante ans avant Jésus Christ, les gaulois se

réunissaient,

une fois par an, dans le pays des carnutes. On dit

généralement que ce lieu est

devenu Chartres. Je sais qu’il est de bon ton, aujourd’hui, dans les

milieux ecclésiastiques

chartrains, de récuser cette assertion, elle reste

néanmoins très probable,

même si d’autres verraient bien ce lieu de réunion vers

Orléans.

Après

la conquête, les gaulois continuèrent de tenir ces

assemblées. Celles-ci

étaient dirigées par les druides, et comme les romains

n’étaient pas aimés,

c’est dans ces réunions que se forgeait la résistance

à l’occupant, et se

fomentaient les révoltes. Rome décida donc de supprimer

la tenue de ces fêtes

annuelles, …

…

Ces modifications eurent lieu vers l’an 25 avant notre ère.

…

Finalement, pour désorganiser encore davantage la Gaule

traditionnelle, Auguste

décida de transporter à Lyon les cérémonies

annuelles qui avaient lieu en pays

Carnutes.

Les

cérémonies étaient devenues presque impossible

à exécuter dans leur lieu

traditionnel, tant les bouleversements étaient importants, et

les druides

allèrent les tenir en Grande-Bretagne.

La Forêt des Carnutes

(Images : Astérix - René Goscinny

/ Albert

Uderzo)

L’Assemblée

des Gaules

Nous

avons vu que César savait que la réunion annuelle des

gaulois se tenait en pays

Carnutes, au centre de la Gaule. Mais, au temps de César, tout

le midi de la

France d’aujourd’hui avait déjà été

colonisé depuis plus de 70 ans. Depuis de

longues années, les gaulois cisalpins avaient, eux aussi,

dû se soumettre au

joug des romains. Le pays Carnutes n’était le centre de la Gaule

que pour une

Gaule amputée d’une partie de son territoire. Le

véritable centre de la Gaule

indépendante était à Pilat. Le Pilat

« Olympe des gaulois » écrit Du

Choul, mais c’est un étranger qui a le mieux vu cette position

centrale de

notre montagne. M. Morton Fullerton, qui avait parcouru tout ce qui

avait

constitué la Gaule écrit sans aucun à

priori : « Le mont Pilat est

par excellence la montagne française, le point autour duquel ont

oscillé les

forces qui ont fait la France. De tous les centres de communication

intérieure

entre les limites des Gaules c’est le plus grandiose. »

Est-il

besoin de rappeler que la « Pierre des trois

Evêques » était à la

jonction des diocèses de Lyon, Vienne et Bourges, trois villes

de trois Gaules

différentes.

C’est

à Pilat, au « Crêt de l’Airelier »

que se tenait, autrefois cette

assemblée annuelle gauloise. Puis après la transformation

en province romaine

du territoire des Allobroges et de la Narbonnaise, il n’était

plus concevable,

ni logique de maintenir en ce lieu ces réunions où les

principaux chefs

guerriers et religieux se trouvaient rassemblés. Le transfert

à Chartres eut

lieu quelques cent vingt ans avant notre ère. Sans doute, le

« Crêt de la

Perdrix » vit-il aussi à cette époque le

transfert de la pierre primitive

du couronnement. Chartres en a sans doute hérité, on l’y

trouvera peut-être un

jour. Chartres voulant dire « le roi par la protection de la

pierre ». De « res » ou

« roi » ; « T »

ou protection, et « char » ou pierre. »

La

Pierre des 3 Evêques

Elle

marque l’intersection des trois Gaules

De

Sainte-Croix-en-Jarez aux Roches de Marlin :

un

vaste sanctuaire mégalithique

Il y a environ

4000 ans se

dressait à Sainte-Croix-en-Jarez et dans ses environs proches un

vaste site

néolithique dont il ne reste aujourd’hui que peu de

témoins :

-

- Tout

d’abord les fameuses Roches de Marlin ou Merlin situées deux

kilomètres au nord

de la chartreuse et qui ont déjà fait couler beaucoup

d’encre.

-

- Entre

ces deux extrêmes, un point sensiblement central, « Le

Champ du

Peu », petit sommet dont le nom

« Peu », si l’on suit Georges

Pétillon, signifierait « Sorcier » dans le

parler local.

-

- Lla

chapelle de Jurieu, dédiée à Sainte Brigitte, dont

la légende y place le

tombeau d’un grand guerrier Celte, vient encore rappeler les

dévotions à la

déesse « Brigid » et les fêtes

celtes qui s’y déroulaient au 1er

février de chaque année (fêtes de l’Imbolc).

-

- Un

peu plus au nord-ouest de la chapelle, une autre roche moins connue, la

« Pierre des Loives » est un mégalithe

posé en ce lieu, participant

aussi à ce vaste sanctuaire.

-

- A

Sainte-Croix enfin, à l’emplacement même des constructions

moyenâgeuses de

l’ancienne chartreuse, existait une vaste enceinte rectangulaire

où officiaient

les prêtres du néolithique.

La statue de la Vierge ornant le sommet du Champ du Peu

La

Pierre des Loives – La Pierre qui Chante

La

chapelle de Jurieu

Je conçois

qu’il puisse paraître

complètement farfelu de s’exprimer ainsi d’un lieu pour un

passé aussi lointain

alors même que rien aujourd’hui ne vient étayer ces

propos : ni

l’Histoire, ni l’archéologie en effet n’apportent d’indices

probant permettant

de voir dans le site de Marlin un véritable site

mégalithique, et a fortiori

rattacher Sainte-Croix aux Roches de Marlin.

L’objet de ce

travail n’est

pas ici d’apporter les preuves à ce que nous avançons. Il

faudrait pour cela

bien plus que ces quelques lignes et gageons que l’avenir nous

permettra de

publier le moment venu le résultat de nos recherches sur le

sujet.

Pour l’heure,

disons que ces

travaux s’inscrivent dans la lignée de ceux menés

actuellement par M. Howard

Crowhurst, spécialiste du mégalithisme en

général et plus particulièrement du

mégalithisme breton et anglo-saxon.

Les

travaux de Howard Crowhurst sont disponibles en commande sur le

site

internet : www.epistemea.fr

Ce chercheur

s’efforce depuis

plusieurs années à démontrer qu’il existait une

« science

mégalithique » que nous avons aujourd’hui totalement

oubliée. Ses

découvertes récentes sont d’une telle précision

que leur exactitude ne peut

être remise en question. Il faudra probablement une à deux

décennies encore

pour que le milieu universitaire français prenne en

considération ce nouveau

mode de pensée mégalithique … A propos des travaux de

Howard Crowhurst sur les

alignements de menhirs de Carnac, Robert Temple, Professeur d’Histoire

et de la

Philosophie des Sciences à l’Université de Beijing en

Chine, auteur traduit en

47 langues, nous dit : « Howard

Crowhurst présente l’analyse la plus brillante d’un site

mégalithique de toute

l’histoire de l’archéologie. Ses explications des principes

géométriques,

mathématiques et astronomiques par lesquels le site de Carnac a

été construit

prouvent que la science mégalithique était

remarquablement évoluée. »

Les

méthodes géométriques

développées par Howard Crowhurst, que ce soit à

Carnac en Bretagne, à

Stonehenge ou Avebury en Angleterre, à NewGrange en Irlande,

trouvent la même

application sur le site des Roches de Marlin dans le massif du Pilat.

Mieux,

elles montrent indiscutablement l’étendue d’un site

mégalithique majeur qui

comme nous l’avons dit, embrasse non seulement le site de Marlin, mais

encore

ceux du « Champ du peu », de la chapelle de

Jurieu, de la

« Pierre des Loives » et enfin la chartreuse de

Sainte-Croix-en-Jarez, faisant de ce vaste ensemble un sanctuaire

néolithique

sacré de la plus haute importance.

Howard

Crowhurst

Nous avons dit que

M. Noël

Gardon, plaçait le lieu initial de rassemblement annuel des

Druides sur le Crêt

de l’Airelier. Nous pensons néanmoins, suite à nos

découvertes, que ce lieu ne

se trouvait pas si haut sur notre massif du Pilat, mais que cette

réunion

annuelle des Druides se déroulait bel et bien dans l’enceinte

sacrée de

Sainte-Croix et cela depuis au moins quatre millénaires.

Le toponyme

même de « Marlin »

ou « Merlin » a su traverser les âges et

vient encore nous rappeler

l’existence de cette enceinte néolithique et la présence

des prêtres en ce

lieu. A l’évocation de ce nom enchanteur, d’aucuns souriront car

beaucoup

d’écrits ont déjà su exciter l’imagination

populaire au point de considérer

aujourd’hui ces arguments comme essentiellement folkloriques.

L’enchanteur

Merlin

(Image

: triskele.eklablog.com)

Parmi les nombreux

lieux dans

le monde celtique où l’enchanteur Merlin est présent, il

en est un qui mérite

toutefois qu’on s’y attarde un peu plus car malgré les quelques

1100 kilomètres

qui le sépare de Sainte-Croix, il semble tellement faire écho à celui-ci qu’on ne

résistera pas

d’en parler.

L’île

de Mona – Pays de Galles

l’enceinte

de Merlin

L’île

d’Anglesey aux confins

nord du Pays de Galles en Grande Bretagne était à

l’époque romaine connue sous

le nom de l’île de Mona. Jules César lui-même en

parle dans ses écrits sur

la « Guerre des

Gaules » (V,

13) : « A mi-chemin (entre

l’île de Bretagne et l’Hibernie) est l’île qu’on appelle

Mona ; il y a

aussi dit-on, plusieurs autres îles plus petites, voisines de la

Bretagne, à

propos desquelles certains auteurs affirment que la nuit y règne

pendant trente

jours de suite, au moment du solstice d'hiver »

Ile

de Mona Aux

confins nord du Pays de Galles (Image :

les amis de la grande maison)

Cette

île était étroitement liée aux Druides mais

elle est surtout réputée pour avoir

été le dernier bastion de la résistance bretonne

face à l’envahisseur Romain.

Vers 60-61 apr.

J.-C. « le général romain

Suetonius Paullinus, puis

en 78 le général Agricola, déterminés

à saper leur autorité, attaquèrent l’île

et détruisirent le temple et les bosquets

sacrés. »

Ile

de Mona

Aux

confins nord du Pays de Galles

(Image

: les amis de la grande maison)

Ces faits ont

été relatés

avec beaucoup de soins par Tacite dans ses annales (XIV, 29 et

30) :

« les Bretons eurent pour gouverneur

Paulinus Suetonius, que ses talents militaires et la voix publique, qui

ne

laisse jamais le mérite sans rival, donnaient pour émule

à Corbulon. Lui-même

songeait à l'Arménie reconquise, et brûlait

d'égaler un exploit si glorieux en

domptant les rebelles. L'île de Mona,

déjà forte par sa population, était encore le

repaire des transfuges: il se

dispose à l'attaquer, et construit des navires dont la

carène fût assez plate

pour aborder sur une plage basse et sans rives certaines. Ils servirent

à

passer les fantassins; la cavalerie suivit à gué ou

à la nage, selon la

profondeur des eaux ».

« L'ennemi

bordait le rivage : à travers ses bataillons épais et

hérissés de fer,

couraient, semblables aux Furies, des femmes échevelées,

en vêtements lugubres,

agitant des torches ardentes ; et des druides, rangés

à l'entour, levaient

les mains vers le ciel avec d'horribles prières. Une vue si

nouvelle étonna les

courages, au point que les soldats, comme si leurs membres eussent

été glacés,

s'offraient immobiles aux coups de l'ennemi. Rassurés enfin par

les

exhortations du général, et s'excitant eux-mêmes

à ne pas trembler devant un

troupeau fanatique de femmes et d'insensés, ils marchent en

avant, terrassent

ce qu'ils rencontrent, et enveloppent les barbares de leurs propres

flammes. On

laissa garnison chez les vaincus, et l'on coupa les bois

consacrés à leurs

atroces superstitions; car ils prenaient pour un culte pieux d'arroser

les

autels du sang des prisonniers, et de consulter les dieux dans des

entrailles

humaines. Au milieu de ces travaux, Suetonius apprit que la province

venait

tout à coup de se révolter. »

Le Massacre de l’Ile de Mona

(Image

: La Toge et le Glaive)

Il est à

remarquer que le peuple gaulois qui occupait le territoire de Carnac en

France

portait le nom des Vénètes. Comme le

restant de la Gaule, ce peuple finit par succomber à l’invasion

romaine en 56

avant J.-C.. Or le peuple breton qui occupait l’île de Mona 100

ans plus tard

portait quant à lui le nom de Venedeti, c’est-à-dire

un nom très proche de celui de la Bretagne française. A

très juste titre,

Howard Crowhurst pense qu’une grande partie du peuple des

Vénètes s’enfuit sur

l’île de Mona après la conquête romaine et avec elle

la caste de ses chefs

religieux.

Voici encore ce

qu’en dit l’encyclopédie internet Wikipedia :

« Le nom gallois actuel de l’île est

Môn, dérive du brittonique Mona. Le nom anglais, Anglesey,

est une version

déformée du vieux norvégien ongullsey qui

signifiait « l’île d’Ongull ». Les

autres noms gallois que l’île a reçu furent Ynys Dywyll

(« L’île Noire ») et

Ynys y Cedyrn (« L’île des braves »). Tacite, Pline

l'Ancien et Dion Cassius la

nommaient Mona. Giraldus Cambrensis note qu’elle est nommée Mam

Cymru (« La

mère du pays de Galles »). Elle a également

été baptisée, entre autres, Clas

Merddin. »

On dénombre

aujourd’hui une petite centaine de monuments mégalithiques

couvrant toute la

période de la préhistoire : menhirs, dolmens,

tumulus sous cairns,

cromlechs, henges, … ce qui est assez considérable pour une

île qui mesure dans

ses plus grandes dimensions environ 35 km de longueur

par 25 km de largeur. Le monument phare de

l’île de Mona est le site de Bryn Celli

Ddu, aujourd’hui composé d’un tumulus sous cairn de

même type que celui de

Newgrange en Irlande mais dans des dimensions plus restreintes. Tout

comme à

Newgrange, mais cette fois-ci pour le lever du soleil au solstice

d’été, le

soleil pénètre pendant quelques minutes dans la chambre

sépulcrale par le

couloir d’entrée et vient éclairer la partie gauche d’une

pierre gravée.

Le

Tumulus sous cairn de Bryn Celli Ddu

La

longueur du couloir par lequel pénètre le soleil au

solstice d’été mesure 8.40

m soit 28 pieds anglais. La grande cheminée de

Sainte-Croix-en-Jarez mesure

8.40 m soit 15 coudées du XIIIè siècle.

(Images

: Panoramio.com / ancient-wisdom.co.uk et ci-dessous)

Comme de

nombreux sites mégalithiques, celui de Bryn

Celli Ddu a suivi plusieurs phases d’occupation : les plus

anciens

vestiges dateraient de 6000 ans en arrière mais le tumulus

n’aurait quant à lui

que 4000 ans d’existence. Entre ces deux millénaires, il y eut

la construction

d’un henge d’une vingtaine de mètres

de diamètre dont il ne reste que le fossé.

Ajoutons encore

que le site de Bryn Celli Ddu s’inscrit

dans un maillage plus général des mégalithes

anglo-saxons puisqu’il est

directement mis en relation avec Stonehenge

et Arbor Low par la géométrie

sacrée

du triangle 3-4-5.

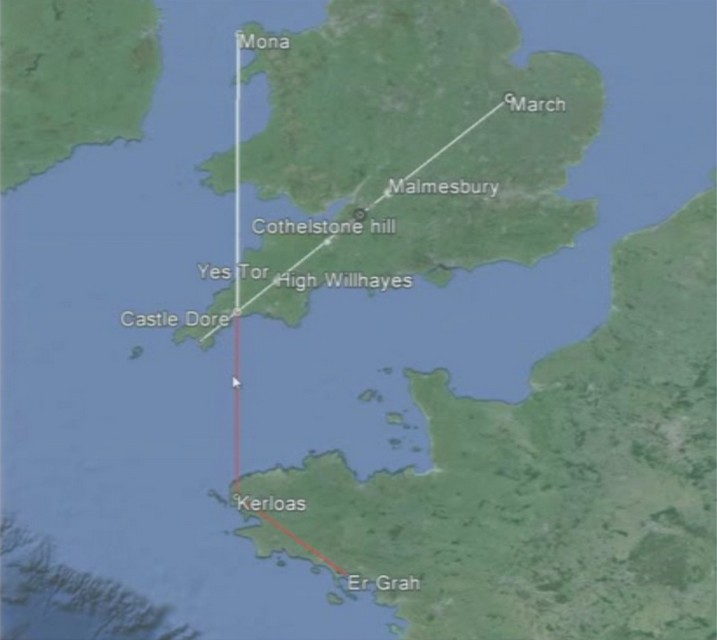

Les travaux de

Howard Crowhurst ont montré toute l’importance de l’île de

Mona dans le

maillage des sites mégalithiques anglais. En effet, cette

île bardée de cercles

de pierres ou cromlechs, est parfaitement alignée sur l’axe

cardinal Nord-Sud

sur lequel se trouvent entre autres l’île de Lundy et le site

mégalithique de

Castle Dore. Il s’agit là d’un axe majeur, entretenant des liens

étroits avec

les plus grands sites d’Angleterre comme Stanton Drew Stonehenge,

Avebury,

…etc. Cet axe relie également d’autres sites

mégalithiques au nord de l’Ecosse

mais plus époustouflant encore, il traverse la Manche pour

passer exactement sur

le plus grand menhir de France (et certainement d’Europe) : le Menhir de Kerloas dans le Finistère.

L’axe

Nord/Sud Mona

et

une partie du maillage mégalithique

(Image

: Howard Crowhurst)

Le

menhir de Kerloas

Sa

hauteur est aujourd’hui de 9,50 mètres mais elle avoisinait les

12 mètres au

XVIIIè siècle avant que la foudre ne l’étête.

(Image

: Maison de vacances en Finistère)

A tous les

égards, l’île de Mona semble mériter notre plus

grande attention : on

connaît son rôle dans l’implantation des sites

mégalithiques de Grande Bretagne

et même de notre Bretagne française ainsi que son

rôle historique comme

dernier bastion de la résistance celte et dernier refuge des

Druides au 1er

siècle de notre ère. Fort de cette importance à

l’époque celte, l’île de Mona a

su garder au fil des siècles cette aura légendaire

à laquelle on faisait encore

référence au XIIIè siècle en la

nommant Clas Myrddin, l’Enceinte de Merlin sans doute

en référence au cercle

mégalithique de Bryn Celli Ddu.

Aux vues de ces

premiers éléments et connaissant la pertinence des

travaux de Howard Crowhurst,

il nous est vite apparu utile d’imaginer

une ligne qui relierait le site de Merlin de notre Pilat avec

« l’Enceinte

de Merlin » (Clas Myrddin) du

Pays de Galles, c’est-à-dire le site mégalithique de Bryn Celli Ddu.

Sainte-Croix-en-Jarez

– Bryn Celli Ddu

la

ligne sacrée des Druides

Tracer une ligne

entre

Sainte-Croix-en-Jarez et Bryn Celli Ddu

sur l’île de Mona peut sembler complètement illusoire

tellement il nous faudra

traverser de régions jusqu’à la Normandie, puis franchir

la Manche, entrer au

Royaume Uni par Portsmouth, poursuivre à travers le sud de

l’Angleterre puis

enfin traverser le Pays de Galles : Ce sont un peu moins de

1 100

kilomètres (666 miles !) parcourus dans une direction de

326.48° soit 33.52°

par rapport au Nord géographique.

Les points que

nous allons

retenir pour départ et arrivée de cette ligne

correspondent aux centres

respectifs de ces deux sites : concernant Saint-Croix-en-Jarez il

s’agit

grosso modo du centre du petit cloître et concernant Bryn Celli

Ddu, du centre

du cercle. Ce que nous allons montrer maintenant ci-dessous

relève uniquement

du constat et toute interprétation reste encore à

être étudiée. Nous laisserons

ce soin à des personnes plus qualifiées que nous.

La

ligne sacrée des Druides (Image Google earth)

Le premier constat

sera de

remarquer que cette ligne tracée entre Sainte-Croix et Bryn

Celli Ddu passe

précisément en deux lieux qui vont mériter

à nouveau toute notre

attention :

-

- Le

premier est le site d’Avebury en Angleterre.

-

- Le

second est la commune de Saint-Benoît-sur-Loire en France.

Angleterre :

Avebury, le plus grand cercle d’Europe.

Le site

mégalithique

d’Avebury en Angleterre est mondialement connu. Il s’agit ni plus, ni

moins, du

plus grand cercle de pierres ou henge

des îles britanniques (et donc de

tout

le continent européen) avec ses 420 mètres de

diamètre environ (talus et fossé

compris).

Il est plus ancien

que

Stonehenge qui se trouve à une quarantaine de kilomètres

au sud et date d’il y

a 5000 ans environ. Le cercle de pierres comptait environ 98 pierres

dressées

et mesure 335 mètres de diamètre. Cette enceinte

monumentale comprenait en son

sein d’autres espaces sacrés dont deux cromlechs d’environ 100

mètres de

diamètre chacun.

De telles

dimensions ne

peuvent qu’induire qu’il s’agissait là d’un espace

sanctuarisé permettant le

rassemblement d’une foule innombrable.

Le site de Avebury

est

inscrit depuis 1986, tout comme celui de Stonehenge, sur la liste du

patrimoine

mondial de l'UNESCO.

Howard Crowhurst a

démontré

le positionnement de ce site dans le maillage général des

mégalithes anglais

mais il est surtout le premier à avoir expliqué tout

récemment la relation

géométrique qui existe entre Avebury et Stonehenge

(2015). On notera que notre

ligne Sainte-Croix - Bryn Celli Ddu ne passe pas exactement au centre

du cercle

de Avebury : elle traverse en effet le cromlech dans sa partie

Est. Mais

si pour point d’arrivée de notre ligne, nous avions pris la

pierre dressée du

site de Bryn Celli Ddu et non le centre du henge, alors notre ligne

passerait

cette fois-ci en plein centre de Avebury…

Le

site mégalithique de Avebury en Angleterre (Image Google

earth)

La

ligne rouge reliant Sainte-Croix au centre du tumulus

de Bryn Celli Ddu traverse le henge dans sa

partie Nord-Est

La

ligne jaune reliant Sainte-Croix à la pierre dressée du

site de Bryn Celli Ddu

traverse le henge exactement au centre du cercle

France :

Saint-Benoît-sur-Loire ou la forêt des Carnutes.

En évoquant

les travaux de M.

Noël Gardon au début de cet exposé, nous avons

brièvement abordé le sujet de la

forêt des Carnutes qui était avant l’invasion romaine

réputée être le lieu du

rassemblement annuel des gaulois : « Les

Carnutes étaient l'un des peuples les plus puissants de la

Gaule.

Leur vaste territoire s'étendait entre la Loire et la Seine.

Leur plus

importante cité était Cenabum (Orléans), mais leur

principal oppidum était

Autricum (Chartres). Situés au centre de la Gaule, c'est chez

eux que se tenait

l'assemblée annuelle des Druides ». (Source

internet : l’Arbre

Celtique).

M. Gardon mettait

en avant la

ville de Chartres pour localiser ce lieu de rassemblement annuel des

Druides

tout en précisant néanmoins que d’autres

préféraient une situation plus proche

de la ville d’Orléans. A vrai dire, ce lieu de rassemblement

étant tenu secret,

il n’a jamais pu être localisé avec précision.

Cependant il semble d’après

certains travaux que les environs de la ville d’Orléans soient

privilégiés :

« Les Carnutes sont célèbres

surtout

pour leur lien, réel ou présumé, à la

religion gauloise. C'est en un locus

consecratus, dans la mythique « forêt des carnutes »,

que les druides auraient

tenu leur assemblée générale annuelle ; ce lieu

était peut-être situé près de l'actuelle

abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. »

(Source internet : encyclopédie Wikipedia).

Il se trouve que

notre ligne

Sainte-Croix - Bryn Celli Ddu traverse précisément la

commune de

Saint-Benoît-sur-Loire située à une trentaine de

kilomètres au sud-est d’Orléans.

Elle ne passe pas exactement au centre du village, ni encore

précisément sur

l’abbaye de Fleury mais dans un secteur marqué sous le toponyme

de « Beaumarié ». Nous

relevons cette

particularité toponymique (Beaumarié

pouvant signifier Beau Marais) car

nous trouvons à nouveau comme un écho de ce lieu sur

l’île de Mona et à

quelques kilomètres seulement du site de Bryn Celli Ddu dans le

site médiéval

du château de Beaumaris (Beau Marais).

Commune

de Saint-Benoît-sur-Loire (Image Google earth)

La

ligne rouge reliant Sainte-Croix au centre du tumulus

de Bryn Celli Ddu traverse la commune de

Saint-Benoît. On relèvera le toponyme de Beaumarié

Voici encore ce

qu’en dit

l’encyclopédie internet Wikipedia :

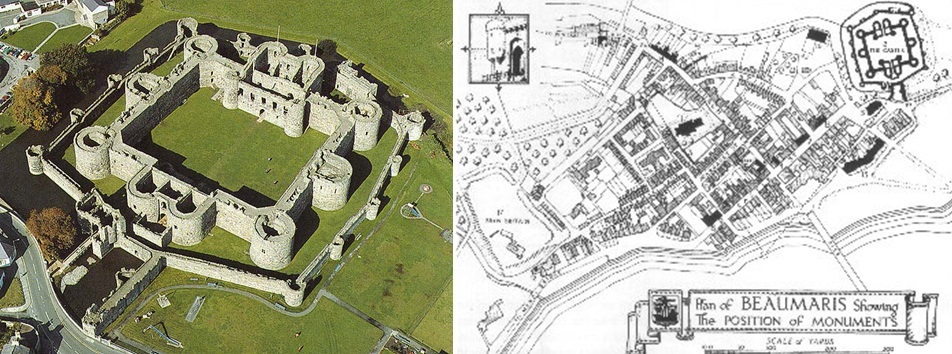

« Le château de Beaumaris (de

l´ancien français beau mareys), sur l´île

d´Anglesey, est le dernier château

construit lors de la campagne de conquête de la Galles du Nord

par Édouard Ier

d'Angleterre. Commencé en 1295, il a été

conçu par James de Saint George.

Malgré 35 ans de travaux, sa

construction n'a cependant jamais été terminée,

faute d´argent et de matériaux

: le roi ayant par la suite tourné son attention vers

l´Écosse.

Beaumaris est

actuellement considéré comme l´un des

châteaux les plus parfait architecturalement

parlant et a été inscrit sur la liste du Patrimoine

mondial de l'UNESCO via la

dénomination des Châteaux forts et enceintes du roi

Édouard Ier dans l'ancienne

principauté de Gwynedd. Au moment de la construction, le roi

ordonna le déplacement

de tous les habitants du village voisin de Llanfaes à

Newborough, de l´autre

côté de l´île. James de Saint George,

l'architecte royal, mis toute son

expérience au service de ce château, proposant un plan de

château concentrique

où les murailles intérieures sont totalement

entourées d´un mur d´enceinte.

Le

château de Beaumaris sur l’île de Mona

(Images

: thinglink.com

/ bastidess.free.fr)

Le château

possède une liaison directe avec la mer, permettant ainsi son

ravitaillement et

est entouré de fossés emplis d´eau. La

complexité des défenses est telle qu´un

assaillant désireux d´envahir le château doit passer

par 14 obstacles

successifs et quatre lignes de fortifications avant d´en

atteindre le cœur ».

Là encore

il ne s’agit pas

d’ouvrir un sujet qui n’est pas celui d’aujourd’hui car à

nouveau il nous

faudrait y consacrer bien plus que ces quelques lignes. Relevons

simplement

avec un peu d’amusement :

-

- Que

le château de Beaumaris sur l’île de

Mona, l’île des Druides, fait écho au lieu-dit Beaumarié

de la commune de Saint-Benoît-sur-Loire proche d’Orléans,

réputée avoir abritée la forêt des Druides.

-

- Que

ce château de Beaumaris fut construit

en 1295 et que ce fut la dernière réalisation

architecturale et la plus

accomplie de Maître Jacques de Saint-Georges, architecte du roi

d’Angleterre

depuis 1278.

-

- Que

nous connaissons bien évidemment ce personnage avant cela,

puisque Jacques de

Saint-Georges fut l’architecte attitré au service du Comte

Philippe de Savoie

de 1260 à 1278 … Les réalisations architecturales de

Jacques de Saint-Georges

ont été étudiées en détail par le

Professeur A. J. Taylor qui a su puiser à la

fois dans les archives des Comtes de Savoie et celles des Rois

d’Angleterre

pour retracer la vie de ce Grand Maître. Elles nous permettent

aujourd’hui

d’envisager avec beaucoup de bon sens que Maître Jacques n’est

autre que

l’architecte de Sainte-Croix-en-Jarez et que cette réalisation

fut la dernière

qu’il entreprit en France.

-

- De

fait, nous retrouvons quasiment sur la même ligne Sainte-Croix -

Bryn Celli

Ddu, à nouveau comme un écho à un millier de

kilomètres l’une de l’autre, deux

des réalisations architecturales les plus accomplies de

Maître Jacques : Sainte-Croix-en-Jarez

comme la dernière réalisée

en France et Beaumaris Castle comme

la dernière réalisée en Angleterre.

Bryn Celli Ddu et le Château de Beaumaris (Image Google

earth)

12

kilomètres à peine séparent le site

mégalithique de Bryn Celli Ddu du château

de Beaumaris

dernière

réalisation de Maître Jacques de Saint-Georges

Nous avons pu

constater avec

certainement beaucoup d’étonnement que la ligne que nous avons

tracée entre

Sainte-Croix-en-Jarez et le site de Bryn

Celli Ddu sur l’île de Mona au Pays de Galles, reliant ainsi

selon nous

deux sites majeurs du druidisme, passait en outre exactement sur deux

autres

sites sacrés du druidisme : Avebury en Angleterre et

Saint-Benoît-sur-Loire

en France. C’est précisément cette particularité

qui nous a fait dénommer ce

tracé, la « Ligne sacrée des

Druides ».

Nous allons

maintenant

montrer que ce constat va plus loin encore que celui d’un simple

alignement de

sites sacrés puisqu’en plus de celui-ci, nous remarquons avec

encore plus

d’étonnement qu’une mesure Divine a

été donnée à cet ensemble par l’utilisation

du Nombre d’Or et de la Divine Proportion.

Le Nombre d’Or ϕ

(Phi) du nom de Phidias, l’architecte Grec ayant construit le

Parthénon sur

l’Acropole d’Athènes vers 460 av. J.-C., est certainement le

nombre qui compose

l’Univers entier. Il a pour valeur numérique 1,618… ([Ѵ5+1]/2),

possède

des caractéristiques

mathématiques

uniques, il est considéré comme donnant la proportion

harmonique parfaite,

appelée encore la Divine Proportion,

que l’on retrouve dans tout ce qui constitue la vie sur Terre (les

végétaux, le

corps humain, …) et qui fut largement utilisée dans tous les

arts figuratifs

comme la Peinture, la Sculpture ou l’Architecture comme symbole du Sacré et de la Perfection.

La chartreuse de

Sainte-Croix-en-Jarez elle-même ne déroge pas à

cette règle puisqu’elle est

entièrement construite sur les bases du Nombre d’Or. Mieux

encore, si nous

savions déjà que la Grande Pyramide de Khéops en

Egypte était également

construite sur la notion du Nombre d’Or, Howard Crowhurst a

également démontré

de son côté que la Divine Proportion et le Nombre d’Or

sont tout aussi présents

dans le mégalithisme anglais comme à Stanton Drew par

exemple.

Pour notre part,

nos travaux

sur le site néolithique de Sainte-Croix – Marlin

déjà évoqués plus haut, nous

ont également démontré l’utilisation du Nombre

d’Or dans une géométrie très

subtile datant de 4000 ans.

Le Nombre d’Or

(Images

: futura-sciences.com / gnosia-research.fr / images.math.cnrs.fr)

Mais

revenons

à notre ligne

sacrée des Druides ou plus particulièrement à la

ligne Divine des Druides qui

relie les sites de Sainte-Croix-en-Jarez en France et Avebury en

Angleterre.

L’outil Google

Earth, mis à

disposition de chacun sur internet permet de mesurer facilement des

distances

entre n’importe quels points de la planète. S’occupant de notre

segment

Sainte-Croix – Avebury, nous relevons la distance de 817

kilomètres environ,

correspondant aussi à 441 milles marins

précisément.

Or, si nous

mesurons cette

fois les distances intermédiaires séparant

Saint-Benoît-sur-Loire (Forêt des Carnutes

– Beaumarié) de nos deux extrêmes, nous obtenons pour

chaque section :

-

-

Sainte-Croix-en-Jarez

– Saint-Benoît-sur-Loire : 312 kilomètres ou encore

2,8 degrés

-

-

Saint-Benoît-sur-Loire

– Avebury : 505 kilomètres

Il

s’agit là exactement de la Proportion Divine,

c’est-à-dire la Section Dorée,

puisque :

-

- 312

km x ϕ = 505 km

-

- 505

km x ϕ = 817 km

La

ligne Divine des Druides (Image Google earth)

L’implantation

des sites de Avebury – Saint-Benoît – Sainte-Croix s’organise

selon la Divine

Proportion

- Sainte-Croix-en-Jarez

– Avebury : 817

kilomètres

-

Sainte-Croix-en-Jarez – Saint-Benoît-sur-Loire : 312

kilomètres

- Saint-Benoît-sur-Loire

– Avebury :

505 kilomètres

Il

s’agit là exactement de la Proportion Divine,

c’est-à-dire la Section Dorée,

puisque :

- 312

km x ϕ

= 505 km

- 505

km x ϕ

= 817 km

Il ressort un

rapport évident

entre ces trois sites puisque la distance entre Sainte-Croix-en-Jarez

et

Saint-Benoît-sur-Loire (312 km) multipliée par le

Nombre d’Or est égale à

la distance entre Saint-Benoît-sur-Loire et Avebury (505

km) ; et que

cette distance (505 km) multipliée à nouveau par le

Nombre d’Or est égale à la

distance globale séparant Sainte-Croix-en-Jarez en France et

Avebury en

Angleterre (817 km).

Sainte-Croix-en-Jarez –

Marlin

un

site mégalithique majeur

Aux vues de ce que

nous

venons d’exposer, il ne peut relever de la pure coïncidence de

retrouver

Sainte-Croix-en-Jarez parfaitement aligné sur une ligne

regroupant des sites

majeurs du druidisme comme Bryn Celli Ddu sur l’île de Mona,

Avebury en Angleterre,

ou encore Saint-Benoît-sur-Loire avec sa Forêt des

Carnutes ; et encore

moins de constater que l’implantation des sites sur cette même

ligne relève

aussi de mesures délibérées calculées

à partir du Nombre d’Or.

Nous avons

évoqué plus hauts

nos travaux sur le site mégalithique de Sainte-Croix – Marlin en

avançant qu’il

existait des relations intimes entre plusieurs autres points de ce

même

site : le Champ du Peu, la chapelle de Jurieu, la Pierre des

Loives, …etc.

Ces travaux méritent un travail plus substantiel que ce que

permet cet exposé

sur les pages des Regards du Pilat et feront le moment venu l’objet

d’une

publication ouverte à un plus large public. Pour l’heure, ces

travaux et les

premiers résultats qui en découlent ont

déjà fait l’objet de présentations

auprès de certaines personnes très impliquées dans

le patrimoine de notre

Pilat ; ils ont en outre fait également l’objet d’un

dépôt de copyright au

mois de mars dernier. Avant de clore cet exposé, nous allons

donner quelques

éléments de ces travaux qui montrent comment les

différents points de ce site

se coordonnent entre eux et que cette relation intime a

été pensée dès

l’origine du site qui remonte à 4000 ans.

L’enceinte

néolithique de Sainte-Croix-en-Jarez (Image Google

earth)

L’enceinte

néolithique de

Sainte-Croix existe bel et bien. Elle n’est pas circulaire comme les

cromlechs

anglo-saxon – le henge est une

spécificité britannique – mais

rectangulaire. Il s’agit en réalité d’un rectangle

parfait, c’est-à-dire

un rectangle d’or que je nomme le Grand

Rectangle d’Or. Je ne pense pas avoir été le premier

à comprendre cette

enceinte, Jean Combe par exemple en fait mention dans l’un de ses

ouvrages sur

le Pilat où il nous parle du « quadrilatère

parfait » de

Sainte-Croix-en-Jarez. Connaissant le degré d’initiation que

pouvait avoir cet

auteur en matière de géométrie sacrée, il

ne fait aucun doute pour nous que

Jean Combe avait identifié l’enceinte sacrée de

Sainte-Croix. Pourquoi n’en a-t

’il pas parlé plus avant ? La

question reste sans réponse…

Cette enceinte est

donc un

rectangle parfait, un rectangle aux proportions du Nombre d’Or, qui

enserre la

quasi-totalité des bâtiments de la chartreuse. Elle n’est

pas exactement aux

dimensions des bâtiments actuels car 3000 ans séparent

l’enceinte néolithique

de l’enceinte religieuse du XIIIè siècle. Mais

ce fut là le trait de

génie de l’Architecte de Sainte-Croix, Maître Jacques de

Saint-Georges, que de

proposer un tracé régulateur incluant toute la science de

l’époque en matière

d’architecture sacrée, et de prendre en considération

supplémentaire ce qui

existait déjà sur place depuis des millénaires.

L’enceinte

mégalithique de

Sainte-Croix mesure exactement 112,10 x

181,38 mètres, ce qui correspond comme nous l’avons dit aux

proportions d’un

rectangle d’or [ABCD] :

-

- 112,10

x ϕ = 181,38

mètres

-

- Ce

rectangle – et c’est aussi une particularité des rectangles d’or

– se compose à la fois d’un

carré de 112,10 x

112,10 mètres de côté [EFCD] et d’un autre

rectangle d’or de 69,28 x 112,10

mètres de dimensions [ABFE]. Ces forment placées sur le

plan de la chartreuse

montrent que le carré 112,10 x 112,10 enserre à la fois

la cour des Frères et

le noyau central de la chartreuse, alors que le rectangle d’or 69,28 x

112,10

correspond à la cour des Pères.

Mais les

dimensions globales

données à l’enceinte néolithique dans les

proportions du Grand Rectangle d’Or

112,10 x 181,38 mètres ne sont pas anodines et ne correspondent

pas non plus à n’importe

quel rectangle d’or : il s’agit en effet du seul rectangle d’or

donnant le

rapport approché de 31,83 mètres entre sa diagonale et

son plus grand coté,

dimension correspondant au diamètre d’un cercle de 100

mètres de longueur.

-

- Rectangle

d’or 112,10 x 181,38 m è

diagonale du rectangle = 213,22 mètres

-

- Or

213,22 – 181,38 m = 31,84 mètres

-

- Or

un cercle de diamètre 31,83 mètres à pour

périmètre : 31,83 x π = 100

mètres

Le

Grand Rectangle d’Or de Sainte-Croix-en-Jarez (Image Google earth)

Si j’évoque

cette notion,

c’est qu’elle semble avoir eu toute son importance à

l’époque néolithique pour avoir

été clairement utilisée à cette

époque comme l’a très bien démontré Howard

Crowhurst :

-

- Sur

le disque de Nebra qui fait un diamètre de 31,83 cm et donc un

périmètre de 1

mètre.

-

- Sur

le site majeur de Stonehenge dont le diamètre extérieur

des linteaux mesure

31,83 m.

-

- Sur

le site de Stanton Drew (Drew = Druides), lui-même construit sur

la géométrie

du nombre d’or et dont le diamètre d’un des cercles de pierres

mesure aussi

31,83 m ; quant au second cercle il mesure 112,40 mètres de

diamètre

(Stanton Drew est à cet égard un site qui dans sa

géométrie peut être rapproché

de celui de Sainte-Croix-en-Jarez).

-

- …

etc.

Le Disque de Nebra (1600 av. J.-C.) et Stonehenge (reconstitution vers

2000 av.

J.-C.)

En

rouge des cercles de 31,83 cm et 31,83 m de diamètre donnant

pour périmètres

respectifs :

Disque

de Nebra : 1,00 mètre – Cercle Sarsen de Stonehenge : 100,00

mètres

(Images

: mjelr.blogspot.com / Les anciennes terres)

Le

Grand Rectangle d’Or de Stanton Drew identifié par Howard

Crowhurst

En

rouge le cercle de 31,83 m de diamètre donnant 100 mètres

pour périmètre à ce

cromlech

En

bleu le cercle de 56,20 mètres de rayon, soit 112,40

mètres de diamètre pour le

Grand Cromlech

En

noir, le tracé du Grand Rectangle d’Or qui du bas part du

3ème cercle de

pierres du site

(Image

: Howard Crowhurst)

Le Grand Rectangle

d’Or de

Sainte-Croix, cette fameuse enceinte néolithique de 112,10 x

181,38 mètres est

encore orientée exactement à 45° des axes cardinaux

Nord/Sud – Est/Ouest,

preuve supplémentaire que les bâtisseurs de

mégalithes savaient bien mieux que

nous il y a encore quelques décennies déterminer l’axe de

rotation de notre planète.

Ce fait n’est naturellement pas propre à Sainte-Croix, car les

travaux de

Howard Crowhurst montrent que tous les sites mégalithiques sont

bâtis sur le

repère des axes cardinaux et cet auteur d’ajouter que

l’orientation d’un site

par rapport à ces axes est la première chose qu’il

convient de rechercher

lorsqu’on veut s’intéresser à la géométrie

sacrée d’un site.

Pour terminer

enfin sur cette

enceinte néolithique de Sainte-Croix et les relations

qu’entretient ce site

avec les Roches de Marlin, le Champ du Peu, la chapelle de Jurieu et la

Pierre

des Loives, il suffit à nouveau de tracer des lignes partant des

quatre angles

de ce Grand Rectangle d’Or :

-

- Du

point A à la Roche du Châtaigner :

Cette ligne

relie l’angle Nord/Ouest de l’enceinte néolithique de

Sainte-Croix à la Roche

du Châtaigner qui ferme le site mégalithique de Marlin sur

sa partie Nord.

Cette roche, un peu moins connue que ses consœurs de la crête de

Marlin est en

effet à l’écart du groupe principal. Nos recherches en

cours ont montré toute

l’importance de cette roche dans l’organisation du site au point que

nous la

qualifions aujourd’hui de Pierre Angulaire à tout cet ensemble

selon les mêmes

principes que la Kazeg Ven, cette fameuse pierre sacrée des

Druides à Locronan

positionne l’ensemble des stations de la Troménie.

L’orientation

de la ligne partant de l’enceinte de Sainte-Croix et rejoignant cette

roche est

exactement de 18,44° par rapport au nord, ce qui correspond

exactement à

l’angle formé par la diagonale d’un triple carré. La

forme géométrique du

triple carré a été utilisée par les

bâtisseurs de mégalithes dans la

construction des alignements de Carnac en France ainsi que dans

l’orientation

donnée au tumulus de Newgrange en Irlande (associée

à 2 quadruples carrés).

-

- Du

point B à la Roche du Dauphin :

Cette ligne

relie l’angle Nord/Est de l’enceinte néolithique de Sainte-Croix

à la Roche du

Dauphin située en amont et à une distance d’environ 56

mètres de la Pierre qui

Chante.

Cette ligne

passe précisément par le sommet du Champ du Peu, point

qui sectionne cette

ligne en deux segments rigoureusement de même longueur : 880

mètres.

-

- Du

point C à la Roche de la Proue :

Cette ligne

relie l’angle Sud/Est de l’enceinte néolithique de Sainte-Croix

à la Roche de

la Proue située en aval et à une distance d’environ 56

mètres également de la

Pierre qui Chante.

Cette ligne

passe à nouveau précisément par le sommet du Champ

du Peu identifié sur le

tracé précédent, alignant ainsi sur la même

droite les points C de l’enceinte,

le sommet du Champ du Peu et la roche de la Proue (le point à

considérer sur le

rocher de la Proue étant le centre du bassin creusé dans

cette roche).

De ce sommet du

Champ du Peu se dessine une nouvelle forme géométrique

des plus sacrée :

un bicarré, reliant à nouveau la Roche du

Châtaigner par une ligne formant

exactement un angle de 26,56° par rapport au nord

géographique mais qui de surcroit

donne la relation métrologique entre le Mètre et le Yard

Mégalithique (1 YM =

0,8294… m), unité de mesure largement utilisée dans les

sites mégalithiques

britanniques ainsi qu’à Carnac.

Le Bicarré du Champ du Peu

à

la Roche du

Châtaigner (Image Google earth)

Sa

diagonale est à 26,56° du nord géographique

Elle

mesure exactement 1 409,989… mètres

ce

qui correspond exactement à 1700 Yards Mégalithiques

ou

encore à 680 Toises Mégalithiques

- Du

point D à la Roche des Loives :

Cette ligne

relie l’angle Sud/Ouest de l’enceinte néolithique de

Sainte-Croix à la Roche

des Loives située complètement à l’écart

des autres roches. Cette ligne passe

exactement sur la chapelle de Jurieu, alignant ainsi sur la même

droite les

points D de l’enceinte, l’entrée de la chapelle de Jurieu et la

Pierre des

Loives.

Nous montrons

là qu’il existe

clairement une relation géométrique entre

Sainte-Croix-en-Jarez et les roches

qui garnissent le site mégalithique de Marlin. Ces constats ne

sont bien

évidemment pas les seuls à prendre en

considération pour valider cette

organisation d’ensemble. Nos travaux sur le sujet ont permis de mettre

en

évidence bien d’autres constats confirmant sans détour

que

chaque élément est à

sa place dans cet ensemble :

-

- Outre

les alignements constatés, d’autres formes

géométriques remarquables ainsi que les

mesures viennent confirmer l’organisation générale du

site mégalithique.

-

- Un

certain nombre d’observations astronomiques peuvent aussi être

relevées à

Marlin permettant ainsi de dater l’élaboration de cet ensemble

de 4000 ans.

-

- Depuis

le sommet du Champ du Peu, on observera notamment au 31 janvier, le

soleil se

coucher au-dessus de la chapelle de Jurieu, célébrant

ainsi l’ouverture des

fêtes rituelles de l’Imbolc, dédiées à la

déesse Brigid.

-

- Le

lendemain 1er février c’est en se plaçant sur

la Pierre des Loives

que le soleil se lèvera au-dessus du sommet du Champ du Peu.

-

- Au

21 juin, jour du solstice d’été, le soleil se

lèvera sur les premiers

contreforts des Alpes du Nord et sera visible depuis le sommet du Champ

du Peu

selon une géométrie qui est l’exacte réplique de

celle observée à Newgrange en

Irlande ; alors qu’au 21 décembre, jour du solstice

d’hiver, le soleil se

lèvera sur les nécropoles du mont Pilat.

-

- Et

bien d’autres choses encore…, etc.

©

Eric

CHARPENTIER

Mars

2015