Un Coin Sympa

|

|

Présenté

par

Patrick Berlier |

2013 |

Autour de la Barollière |

|

Lorsque l’on se dirige depuis Saint-Chamond vers Saint-Paul-en-Jarez, en délaissant l’autoroute et la vallée du Gier pour privilégier la sympathique départementale 36 passant par les premiers coteaux du Pilat, au débouché des lacets qui permettent de s’élever au-dessus des quartiers de Fonsala et du Coin, se présente une vaste bâtisse au cœur d’un grand parc clos et arboré. C’est le domaine de la Barollière, aujourd’hui centre de vacances et de séminaires, proposant ses services d’hébergement, de réunions, de restauration, associés à des activités ludiques comme les parcours dans les arbres « Baro-liane », ou le tir à la sarbacane. La terrasse agrémentée d’un bel olivier séculaire offre un panorama élargi sur Saint-Chamond, la vallée du Gier et les Monts du Lyonnais. On aperçoit même la basilique de Fourvière dominant Lyon, par temps clair. On devine très vite que derrière sa véranda moderne la maison est plus ancienne qu’il n’y paraît, et qu’elle a dû offrir une position stratégique à ses possesseurs, en des temps où le contrôle et la surveillance des voies de communication étaient synonymes de puissance, et pouvaient en outre constituer une source de revenus non négligeables. Avec ce nouveau « coin sympa » nous abordons une thématique « balades sur les voies antiques du Pilat », qui se poursuivra lors d’autres dossiers.  Dans

la lumière du soleil

couchant, la Barollière et son panorama

|

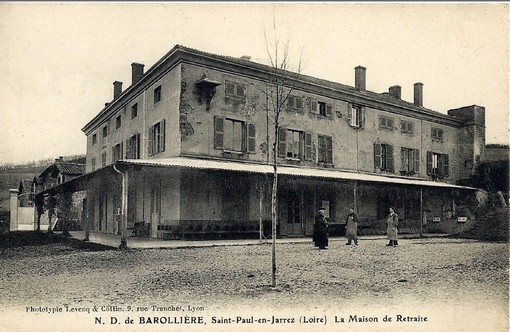

UNE

DEMEURE SEIGNEURIALE EN

JAREZ C’est l’excellent petit livre de Maurice-Jean Philibert, « La Barollière, une demeure seigneuriale en Jarez », publié en 1978 aux éditions Horvath à Roanne, à l’époque spécialisées dans les ouvrages de régionalisme, qui a permis de faire connaître la Barollière au grand public. L’auteur est toujours un membre éminent de l’Association des Amis du vieux Saint-Chamond. Il y explique qu’il y avait là une maison forte, remontant au moins au XIIe siècle, appartenant selon toutes apparences aux seigneurs de Saint-Chamond, la famille de Jarez. Ses possesseurs successifs l’ont agrandie et embellie, développant du côté nord la bâtisse primitive assise sur la roche, tout en ménageant une cour intérieure ou patio. Le long corridor qui traverse tout le bâtiment permet de situer les parties anciennes, à droite, et les agrandissements ultérieurs, à gauche. Aujourd’hui le patio couvert d’une verrière est devenue une agréable salle de restaurant.  La

Barollière au début du XXe

siècle, « maison de retraite » mais au

sens spirituel du terme (carte

postale ancienne)

|

|

A

la même époque, rare photo

d’une conférence d’œuvres, sous l’auvent t transformé

aujourd’hui en véranda

(carte postale ancienne)

|

Pendant la première guerre mondiale, sans abandonner son caractère religieux la Barollière fut transformée en hôpital militaire. Puis elle reprit ses activités spirituelles après la fin du conflit. Cela dura encore durant plusieurs décennies, mais après la seconde guerre mondiale, la foi s’émoussant, une reconversion semblait s’imposer. À la fin des années cinquante, la Barollière passa alors entre les mains de l’Association Populaire Familiale de Saint-Chamond, un organisme laïc et non confessionnel mais issu quand même des milieux catholiques. En 1959 la Barollière devenait un centre de vacances, accueillant aussi des retraités, cette fois dans le vrai sens du terme, ainsi que des congrès et séminaires à l’occasion. Au début des années 2000, nouveau changement pour le domaine de la Barollière, racheté par un investisseur privé, au grand désespoir de la municipalité de Saint-Paul-en-Jarez qui nourrissait quelques desseins le concernant et tenta un temps de s’opposer à ce projet privé. C’est alors que, pour marquer peut-être sa volonté d’enracinement, le nouveau propriétaire fit planter cet olivier séculaire qui malgré le climat peu favorable a survécu.  La

Barollière et son olivier

emblématique

|

UNE

BARRIÈRE SUR LES VOIES

ANTIQUES DU PILAT Maurice-Jean Philibert précise que la Barollière se situait sur un faisceau de voies antiques venant de la vallée du Gier et se dirigeant vers Vienne ou Condrieu, dans la vallée du Rhône, en franchissant le Pilat. À l’époque gauloise, elles permettaient le négoce entre Ségusiaves et Allobroges. On se plaît à imaginer que c’est par là que passa Jules César lorsqu’il s’engagea dans la conquête de la Gaule en partant de Vienne. Puis à l’époque médiévale ces chemins muletiers permirent dans le sens Gier – Rhône le transport du charbon, contenu dans des sacs accrochés aux flancs des ânes, et le sens Rhône – Gier le transport du vin dans des outres en peau de bouc. Ce qui a fait dire à certains chroniqueurs, non dénués d’humour, que les muletiers étaient noirs dans tous les sens du terme et dans tous les sens du chemin, à cause du charbon à l’aller et à cause du vin consommé sans modération au retour. Charbon ou vin, la charge totale de chaque animal était d’un peu moins de cent kilos, ou de cent litres, soit « une ânée. » À Saint-Chamond, l’amorce de cette voie antique se nomme toujours « rue du Rivage », entendez par là qu’elle conduisait jusqu’au au rivage du Rhône. Les anciens nommaient volontiers « rivage » le vin rouge des Côtes du Rhône : c’était bien avant qu’apparaissent des noms prestigieux comme Saint-Joseph ou Côtes-Rôties. Maurice-Jean Philibert nous dit qu’une première voie passait « par le Coin, la Barollière, Saint-Paul, la Condamine, près de Farnay, et le Col du Pilon. » Entre ces deux derniers points, le chemin passait certainement par Ban, Sainte-Croix-en-Jarez, Dizimieux et Trèves, où elle rejoignait la vieille route romaine de Feurs à Vienne. Une deuxième voie, selon l’auteur, « filait sur la Croix de Montvieux et Virieux par la Côte Bayolle, le Col de Trente-Sous (il convient de dire « Trente-Sauts » pour être dans la logique), l’Héritarie, le Pont du Breuil et le Breuil, Saint-Just-en-Doizieu, etc. C’était la plus rapide pour rejoindre Condrieu. » L’itinéraire proposé paraît curieux en apparence : passer par l’Héritarie entre Trente Sous et le pont du Breuil aurait nécessité de redescendre inutilement côté Gier. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y avait pas, comme de nos jours, « une » route, mais tout un faisceau de chemins. On empruntait les uns ou les autres selon les circonstances, selon leur état, et sans doute aussi selon la météo. Donc Maurice-Jean Philibert voulait dire sans doute qu’au départ de Saint-Chamond deux chemins convergeaient vers le pont du Breuil, l’un passant par le col de Trente Sous, l’autre par l’Héritarie, les deux se réunissant en un seul au niveau de la Côte Bayolle. D’où la difficulté à situer précisément ce fameux col de Trente Sous, comme nous le verrons. Ouvrons

une parenthèse pour évoquer ce pont du Breuil,

situé sur la

rivière Dorlay au niveau du hameau du même nom, un

toponyme purement gaulois il

faut le signaler : en langue celtique un breuil était un

petit bois

entouré d’un mur. Ce pont subsistait encore avant la mise en eau

du barrage du

Dorlay dans les années soixante-dix, qui a noyé et

détruit aussi une bonne

partie du vieil hameau. On y accédait depuis le Crêt

Montchaud par un chemin

qui n’existe plus, mais dont on remarque cependant la trace au bord du

Dorlay lors

des rares vidanges du barrage. Du Breuil, un chemin qui existe toujours

montait

tout droit vers Saint-Just-en-Doizieu, ensuite plusieurs variantes

permettaient

de rejoindre Virieu (Pélussin) et Condrieu, principalement par

la Croix de

Montvieux.

Les

bords du Dorlay révélés

par la vidange du barrage en octobre 2009

En 1 : trace du vieux chemin disparu. En

2 :

emplacement du pont du Breuil |

Aux faisceaux de chemins proposés par Maurice-Jean Philibert, il est possible et logique d’en ajouter un autre, commun avec la route de Vienne jusqu’à la Barollière, et s’en écartant peu après au niveau du hameau de Vigelon, entre la Barollière et Saint-Paul-en-Jarez. Vigelon (Vigillon au XVe siècle) semble devoir son nom au mot « vigie », c’était sans doute un poste d’observation avancé. La première voie filait tout droit sur Saint-Paul, il en subsiste des vestiges sous forme d’entailles parallèles dans les dalles rocheuses du chemin rejoignant le village. Quant à la seconde voie, dont on retrouve la trace bien effacée dans les bois, elle passait à flanc de coteau pour contourner le Crêt Chaboud par la Bruyère, avant de descendre sur la vallée du Dorlay, rivière qu’elle franchissait entre les Granges et le Moulin Payre, par un pont qui existe toujours. Ensuite elle se poursuivait par la Croix du Pendu et la Croix de Montvieux. Nous irons flâner dans ces parages une prochaine fois. On le comprend aisément, la Barollière se présente comme une « barrière » sur ces faisceaux de chemins. C’est d’ailleurs ainsi qu’il faut sans doute comprendre l’étymologie de ce nom, du latin populaire « barra », lui-même issu du gaulois « barro », qui a donné le français « barre » et ses dérivés. À noter que jusqu’au XVIe siècle au moins le nom Barollière s’est écrit avec deux R, conformément à la racine d’origine. Les seigneurs de Saint-Chamond ont sans doute très vite compris tout l’intérêt qu’ils pouvaient tirer d’une maison forte placée en ce lieu, imposant un droit de péage aux voyageurs et marchandises transitant par ces routes très fréquentées, qu’ils contrôlaient en permanence et verrouillaient au besoin. Notre époque moderne avec ses péages autoroutiers n’a rien inventé. BALADE

SUR LES CHEMINS ANCIENS Quittons le domaine de la Barollière pour une boucle pédestre sur les vieux chemins. C’est une balade facile, même si elle grimpe un peu au départ sur un gros kilomètre. Le portail d’entrée franchi, nous tournons à droite sur la D. 36. La

Tour du Poète Tout de suite, une première pause est nécessaire pour un arrêt souvenir au niveau de la « Tour du Poète » qui s’élève à l’angle du mur ceinturant le domaine. Tour bien modeste, de plan carré sur deux niveaux, coiffée d’un drôle de toit pointu. Elle fut habitée au début du XXe siècle par un jeune homme, Pierre Escoffier, atteint de la tuberculose et qui y vécut ses derniers jours en composant des poèmes empreints d’une profonde mélancolie. Le poète se savait condamné et criait son désespoir à travers ses vers.  La

« Tour du Poète »

|

Un poème de Pierre Escoffier : PRESSENTIMENTS Clair

printemps qui fleurit et rit à ma fenêtre

Sous

le ciel pur et beau Regarde dans mon cœur,

vois, la nuit y pénètre

Ainsi

qu’en un tombeau. Donne-moi les parfums,

de ta beauté fleurie

Et les

derniers lilas, Les derniers lilas

blancs de ma vie

Avant

le sombre glas. Je mourrai, je le

crois, à l’automne prochaine,

Sans

ris, sans désespoir, Doucement, comme un

son d’angélus sur la plaine

S’éteignant

dans le soir. Et mon âme qui

fuit toujours triste et souffrante,

Comme

une pâle fleur, Traversera le ciel,

belle étoile filante

Et

trop brève splendeur. Vous la verrez passer

et s’éteindre, Madame,

Cette

brève lueur, Et sans vous en

douter, vous direz à mon âme :

« Donne-moi

le bonheur ! À

la recherche du col de

Trente Sous C’est

le cœur tout retourné que nous faisons les premiers pas sur le

chemin partant à gauche, une cinquantaine de mètres plus

bas sur la route. La

montée est conséquente mais régulière. En

ménageant notre souffle nous

atteindrons facilement le sommet. D’ailleurs les nombreuses vues qu’il

propose

nous permettront de faire quelques haltes. Un peu plus haut en effet,

on peut

admirer à droite l’étendue des vergers occupant tout le

coteau au-dessus du

hameau de Bayolle-le-Bas. Au soleil couchant hivernal la lumière

rasante

caresse les rangées successives d’arbres fruitiers,

principalement des

pommiers, surlignés par les longs cordons de leurs filets de

protection

soigneusement enroulés, et qui forment comme une houle

figée.

Les

vergers de Bayolle en

février, au soleil couchant

|

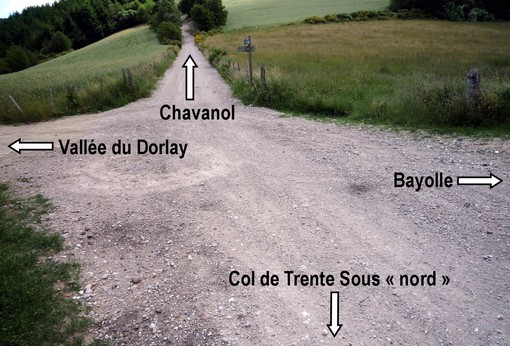

Après deux lacets, le chemin pénètre dans un bois, et la côte se fait plus douce. Le sommet n’est pas loin. Nous y voici en effet, et un banc est le bienvenu pour quelques instants de repos. Tout droit, le chemin descend vers la vallée du Dorlay et rejoint le pont du Moulin Payre, à droite il reste sur la crête en direction du Crêt Montchaud et du pont du Breuil. C’est ici, dans la partie nord de la Côte Bayolle qui s’étend sur la ligne de crête, que les cartes IGN situent le col de Trente Sous. Fallait-il en ce lieu payer trente sols de droit d’octroi ? Plus vraisemblablement, comme il est dit généralement, il faut comprendre « trente sauts. » L’explication prend d’ailleurs tout son sel si l’on admet qu’il y eut de tous temps des resquilleurs cherchant à se soustraire aux péages, et dès lors en évitant la Barollière par des chemins détournés le franchissement de la montagne ne leur coûtait non pas trente sols mais trente sauts, c’est-à-dire seulement l’effort de gravir la côte.  Le

col de Trente Sous

« nord »

|

« Le col des Trente

Sous ? Mais

il n’est pas ici, votre carte se trompe »

affirme un autochtone

rencontré à cet embranchement de chemins. Le brave homme

nous indique que ce

col se situe en réalité, et selon la mémoire

collective, à l’autre carrefour, 1

km plus au sud. Nous nous y dirigeons donc. Le chemin est bien

agréable, et

offre un replat bienvenu après la montée. D’autant que la

vue se développe de

part et d’autre : à gauche sur les sommets du Pilat,

à droite sur la

vallée du Gier. Voici le second carrefour. Tout droit nous

pourrions poursuivre

vers Chavanol en passant par le Crêt Montchaud ; c’est de

là qu’un chemin

plongeait sur la vallée du Dorlay et le pont du Breuil. À

gauche nous pourrions

descendre sur la Terrasse-sur-Dorlay. Mais nous allons tourner à

droite, pour

rejoindre le hameau de Bayolle-le-Haut.

Le col de Trente Sous

« sud » |

Bayolle Le chemin s’engage très rapidement dans un bois, et on comprend très vite que nous allons devoir redescendre tout ce que nous avons monté à l’aller. Au sortir de la forêt la vue se dégage sur les Monts du Lyonnais, la vallée du Gier, Saint-Chamond, et le hameau de Bayolle au premier plan. Puis en bordure de chemin un banc nous accueille pour une pause méditative. À nos pieds, caressés par le soleil, s’étalent sur les coteaux les hameaux aux noms terminés en « arie » : la Daviarie, la Montanarie, la Laudarie, l’Héritarie. Cette terminaison indique un nom de domaine composé à partir du nom de famille de son possesseur. Nous avons donc devant nous les anciens domaines des familles Davier, Montagne, Laudier, Héritier. Mais il est temps de repartir.  Douceur

de la campagne du

Jarez, vue depuis le banc de Bayolle

|

Une dernière descente et nous accédons au hameau de Bayolle, « le Haut » donc, par opposition à l’autre hameau situé en contrebas. Ici le temps semble s’être arrêté. Les vieilles maisons ont conservé leur architecture traditionnelle et leurs pierres de micaschiste brun. Bayolle est sans doute l’un des derniers hameaux du Jarez ainsi préservés. Ses origines sont anciennes puisqu’il est cité dès 1359. Son nom semble dérivé du latin « bajulus » signifiant « porteur de fardeaux » : la toponymie garde la trace des convois de marchandises qui devaient transiter par là, sur l’un des nombreux chemins gravissant la Côte Bayolle, et les habitants du hameau fournissaient sans doute une main d’œuvre qualifiée de porteurs.  Les

vieilles maisons du hameau

de Bayolle

|

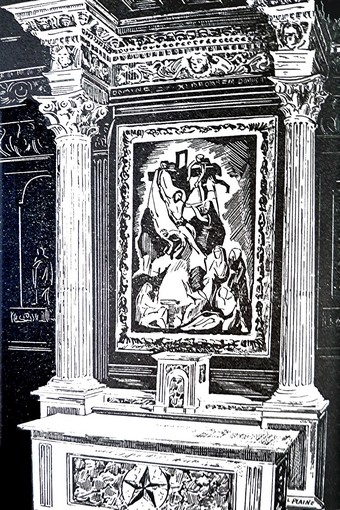

À Bayolle-le-Haut nous avons retrouvé la route goudronnée. Le hameau dépassé, elle descend vers le creux du vallon de l’Onzion, ombragé par quelques arbres majestueux. D’anciennes fermes ont été magnifiquement restaurées, conservant l’architecture typique du Jarez. Puis voici l’emplacement de l’ancienne chapelle Saint-Ignace. Aujourd’hui seul un panneau placé au bord de la route, sur le circuit du patrimoine de Saint-Paul-en-Jarez, informe le passant de l’existence de cette chapelle édifiée en 1601, dont il ne reste que les quatre murs. C’était un édifice de plan carré, coiffé d’un toit à quatre pans aux tuiles vernissées. On y accédait en pénétrant d’abord depuis la route par un petit enclos, ancien cimetière sans doute. Les habitants de la contrée venaient y célébrer le mois de mai chaque printemps. Comme dans un certain nombre de lieux de la région, Malleval ou Pélussin en particulier, des ossements étaient plantés dans la maçonnerie. Il en subsiste un côté nord, c’est aujourd’hui dans un jardin privé où l’on ne peut pénétrer. Os de cheval comme pour la « Maison du Pendu » de Malleval, ou os humain ? Si extérieurement seul le toit de tuiles vernissées donnait un peu d’allure à la chapelle, l’intérieur par contre était magnifiquement décoré en style baroque. Tout fut la proie des vandales, dans les années soixante. Puis l’édifice étant abandonné le toit a fini par s’écrouler sous son propre poids. Le seul témoin de la richesse intérieure de la chapelle est un dessin de Louis Plaine, inséré dans le livre de Jean Combe « Histoire du Mont Pilat, des temps perdus au XVIIe siècle ». Grâce à ce croquis, nous pouvons encore admirer l’autel baroque et son tableau de « Descente de croix. »  L’autel

baroque de l’ancienne

chapelle de Bayolle (dessin de Louis Plaine)

|

|

Quelques

pas encore sur la route et se présente une

belle demeure restaurée, avec une tour circulaire à

l’angle intérieur des deux

corps de bâtiments disposés en L. La maison doit remonter

au moins au XVIe

siècle, et semble être la plus ancienne du secteur. Il

n’en fallait pas plus

pour que l’imagination populaire y voie l’habitation de la mythique

« Dame

de Jarez. » Rappelons en deux mots la fameuse

légende : jadis, une

ogresse épouvantable terrorisait la région de

Saint-Paul-en-Jarez, faisant

enlever des petits enfants pour les dévorer. Les Sampoutaires –

nom patois des

habitants de Saint-Paul – étaient excédés mais ne

pouvaient pas grand-chose

contre la puissance de l’ogresse. Alors ils décidèrent

d’utiliser la ruse. Un

jour ils l’invitèrent dans leur village, lui promettant de lui

servir un mets

délicat préparé selon une recette connue des

seules cuisinières de Saint-Paul.

Alléchée, persuadée que les Sampoutaires allaient

sacrifier quelques enfants

pour satisfaire sa gourmandise, la Dame accepta l’invitation. En

réalité on lui

servit trois cochons de lait rôtis à la broche,

nappés d’une sauce onctueuse

autant que goûteuse. La Dame fut tellement emballée

qu’elle promit de ne plus

rien manger d’autre. Les Sampoutaires finirent par se venger d’elle et

elle fut

livrée au supplice de l’écartèlement.Qques

pas encore sur la route et se présente une

belle demeure restaurée, avec une tour circulaire à

l’angle intérieur des deux

corps isposés en L. La maison doit remonter au moins au XVIe

siècle, et semble être la plus ancienne du secteur. Il

n’en fallait pas plus

pour que l’imagination populaire y voie l’habitation de la mythique

« Dame

de

Jarez. »

Rappelons en deux mots la fameuse légende : jadis, une

o oLa

maison dite « de la

Dame de Jarez »

|

Qui

était la Dame de Jarez ? James Condamin,

auteur d’une monumentale « Histoire de Saint-Chamond »

publiée

en 1890, nous apporte la réponse, et nous fournit même son

portrait. Car elle a

réellement existé et a vécu au XIIIe

siècle. Elle se nommait Béatrix

de Roussillon et était la demi-sœur de Guillaume de Roussillon,

le seigneur

bien connu dont l’épouse, Béatrix de la Tour, devait

fonder la chartreuse de

Sainte-Croix-en-Jarez. Béatrix de Roussillon était

l’épouse de Gaudemar II de

Jarez, seigneur de Saint-Chamond et possesseur en son temps du domaine

de la

Barollière. Elle portait donc en toute logique le titre de

« Dame de

Jarez. » Bien sûr ce n’était pas une ogresse,

au contraire elle passait

tout son temps à faire le bien et à soulager la

misère des pauvres gens. Mais

voilà, une telle générosité a paru

suspecte, on s’est dit qu’elle avait

sûrement quelques fautes inavouables à se faire pardonner.

Comme des enfants

ont réellement été dévorés à

ce moment-là, on l’a soupçonnée de les avoir

mangés, alors qu’ils avaient certainement été

victimes de loups affamés venus

de la montagne. Ainsi naissent les légendes…

Portrait

de Béatrix de

Roussillon, « Dame de Jarez »

|

|

Un

dernier tronçon de route à flanc de coteau, et

nous atteignons la D. 36 qui nous ramène rapidement à la

Barollière. Les plus

gourmands pourront aussi pousser jusqu’à la ferme attenante du

Bichon, qui

propose de délicieux fromages de chèvre ainsi que des

œufs bio. Le domaine nous

attend ensuite pour un moment convivial autour d’un verre ou, pourquoi

pas,

d’un repas campagnard.nier

tronçon de route à flanc de coteau, et

nous tenante du Bichon, qui

propose de délicieux fromages de chèvre ainsi que des

œufs bio. Le domaine nous

attend ensuite pour un moment convivial a

|