Le

Château de Sainte-Croix-en-Jarez

|

Septembre

2024 |

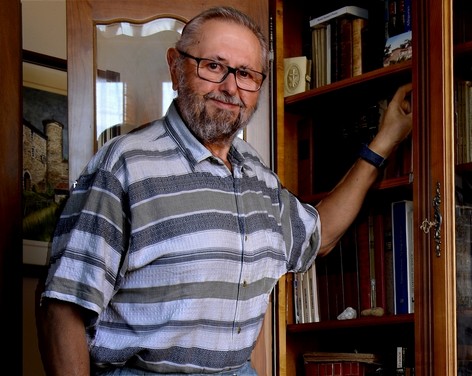

| Par

Patrick Berlier

|

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

DU

CHÂTEAU À LA CHARTREUSE

Au cœur du Pilat, le

village de Sainte-Croix-en-Jarez a succédé à un monastère de l'ordre des

Chartreux, autrement dit une chartreuse, qui a fonctionné durant cinq siècles,

depuis sa fondation en 1281 jusqu'à la Révolution. Les nouveaux habitants

s'étant contentés d'occuper les locaux existants sans rien changer à leur

disposition, de ce fait l'ancienne chartreuse a perduré à travers le village

actuel, magnifique mais singulier car c'est un village sans rues, composé de

deux grandes cours entourées de bâtiments, de part et d'autre d'un noyau

central plus dense. C'était le plan-type de toute chartreuse. La première cour,

dite des obédiences, était destinée à la vie matérielle, avec les ateliers,

celliers, fenils, boulangerie, logements des frères. La partie centrale de la

chartreuse était destinée à la vie spirituelle et culturelle, avec l'église, la

salle capitulaire, le petit cloître, la bibliothèque, les archives, mais aussi

la cuisine, le réfectoire et l'hôtellerie. La seconde cour, dite des ermitages,

était occupée par le grand cloître, dont la galerie desservait les cellules des

pères. Un corridor d'une soixantaine de mètres de long, le grand passage,

permet d'aller d'une cour à l'autre en traversant tout le noyau central. Ce

passage était jadis entièrement voûté.

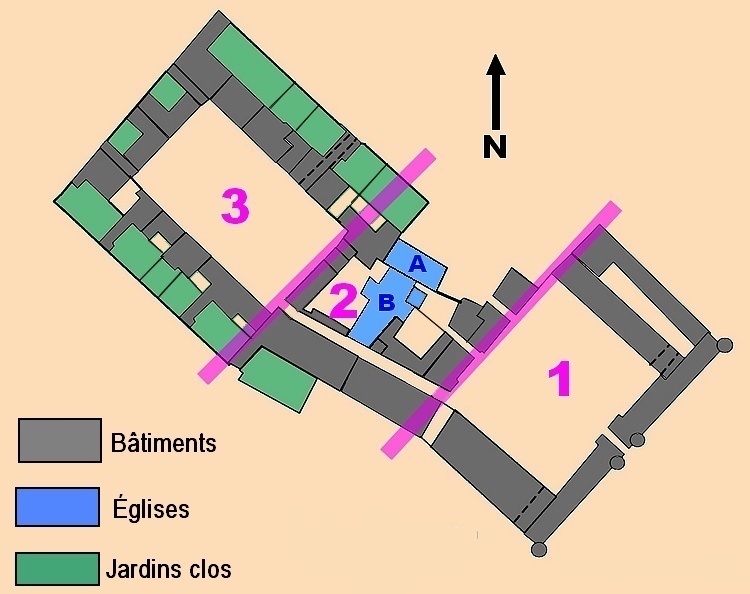

Plan des trois parties de la chartreuse

1: cour des obédiences -

2: noyau central - 3 : cour des

ermitages

A: ancienne église – B : église actuelle

L'ensemble de tous

ces bâtiments a été construit sur un grand éperon rocheux en micaschiste

d'environ 200 m de long sur 120 m dans sa plus grande largeur. Émergeant du sol

côté sud-est, sa pointe au nord-ouest dominait d'une dizaine de mètres le

confluent des deux ruisseaux passant de part et d'autre, le Boissieux au

nord-est et le Guilleranche au

sud-ouest. Le premier travail des bâtisseurs fut d'araser ce rocher, et

l'excédent de pierres ainsi dégagé servit à la construction des bâtiments de la

chartreuse.

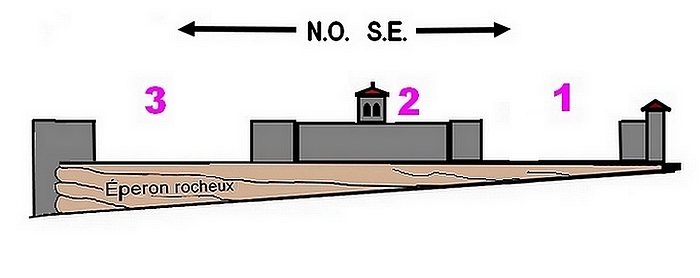

Coupe de terrain nord-ouest - sud-est :

les trois parties de la chartreuse, construite sur un éperon

rocheux

Mais voilà,

l'histoire n'est pas aussi simple, car si le village de Sainte-Croix-en-Jarez a

remplacé la chartreuse du même nom, celle-ci avait elle-même remplacé ce qui

restait d'une construction de type château, bastion ou maison forte, remontant

à une époque bien antérieure. Ce sont donc ses constructeurs-là qui les

premiers arasèrent l'éperon rocheux. Les Chartreux n'eurent qu'à aménager ce

qui existait, puis à l'agrandir par la suite.

L'idée qu'une telle

bâtisse, de type féodal, ait pu précéder la chartreuse est née dans les années

70 - 80. C'est tout d'abord l'observation attentive de certaines singularités

dans la structure architecturale des bâtiments qui a conduit quelques amateurs

passionnés à échafauder cette théorie. Les recherches archéologiques, réalisées

dans les années 90, n'ont pu que leur donner raison, et confirmer la présence

d'un important édifice médiéval antérieur, noyé dans le bâti actuel.

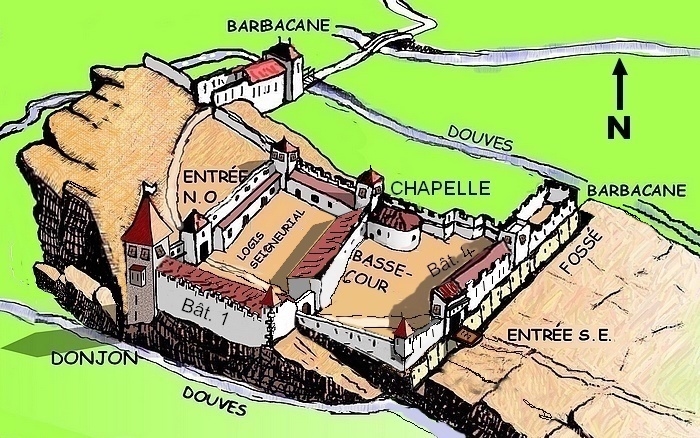

En matière

d'architecture du Moyen-Âge, l'un des ouvrages de référence est l'Encyclopédie

médiévale d'Eugène Viollet-le-Duc. On y apprend que par le mot

« château » on désignait tout un ensemble de constructions,

comprenant généralement deux enceintes fortifiées contiguës, l'une autour du

logis seigneurial, de ses dépendances et du donjon, l'autre dite basse-cour

avec les logements pour la garnison, les arsenaux, les écuries, etc.

L'édifice qui a

précédé la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez devait être construit sur ce

modèle, aussi faute de mieux nous le nommerons le château. En fait c'est toute

la zone centrale de la chartreuse, la partie n° 2 sur le plan, qui a pris sa

place, en occupant exactement le même espace.

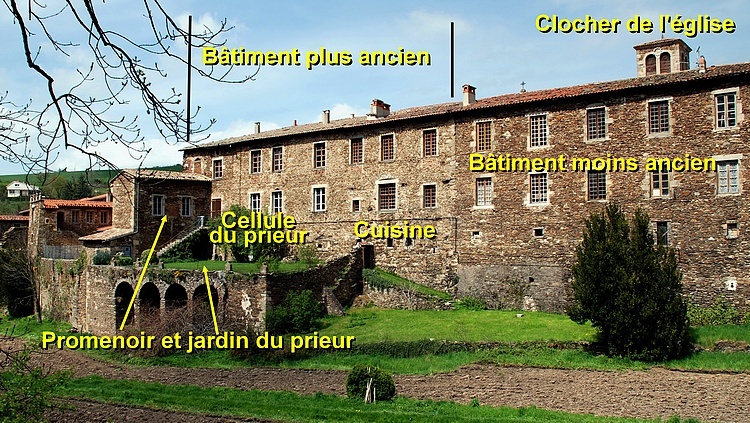

Vue générale (côté nord-est) du noyau central

de l'ancienne chartreuse, qui a remplacé le château primitif

Cependant tout n'a

pas disparu, quelques traces, quelques vestiges, sont encore visibles pour qui

sait regarder. C'est l'exercice auquel nous vous invitons maintenant.

Suivez-nous dans cette découverte.

Pour commencer nous

allons longer l'ancienne chartreuse à l'ouest par la petite route conduisant à

la Ferme du Moulin et aux aires de pique-nique. Au bout d'une centaine de

mètres nous pouvons observer, au-dessus des jardins, l'alignement des deux

grands bâtiments composant la façade sud-ouest du noyau central, laquelle a

donc remplacé la façade équivalente du château. Dans le bâtiment de gauche, à

l'époque des Chartreux se trouvaient la cellule du prieur, avec son promenoir

et son jardin, la bibliothèque, les archives et la cuisine. Et le bâtiment de

droite était occupé par l'hôtellerie, c'est-à-dire les logements destinés aux

hôtes de passage, comme le visiteur de la province lorsqu'il venait faire son

inspection régulière, accompagné de ses serviteurs.

Façade sud-ouest du noyau central

Nous remarquons

rapidement une première étrangeté. En effet, malgré l'apparente uniformité de

leurs façades percées de fenêtres, ces deux bâtiments présentent des tonalités

différentes. La façade de gauche est plus claire que celle de droite, et

surtout on remarque, à droite de la partie la plus claire, une discontinuité

dans la structure du mur, sur toute sa hauteur, puisque se trouve là ce que

l'on nomme une chaîne d'angle, c'est-)à-dire un empilement vertical de grosses

pierres de taille, semblable à celui que l'on trouverait à l'angle d'une

construction. La présence de cette chaîne d'angle en milieu de façade ne peut

signifier qu'une chose : il n'y avait à l'origine que le bâtiment de

gauche, et celui de droite a été construit ultérieurement dans son

prolongement. Le promenoir et le jardin du prieur sont également des

constructions ultérieures. Cet édifice ancien de gauche constitue donc le

premier, le numéro 1, des vestiges dont nous allons faire le tour.

Détail de la façade

1 à 3 : fenêtres de l'ancienne cuisine – 4 : chaîne

d'angle

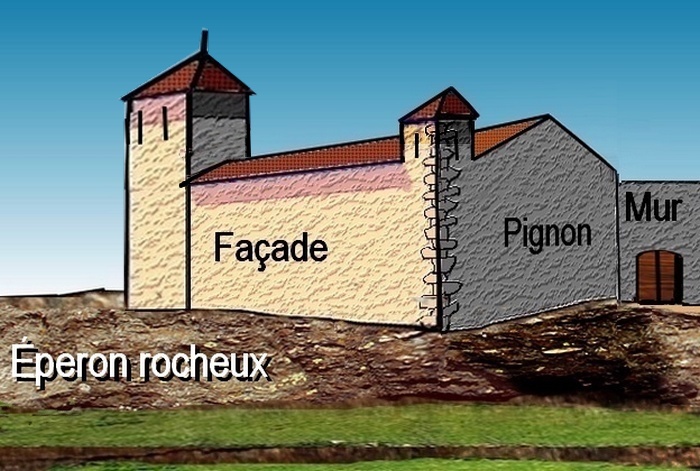

Il nous reste

maintenant à tenter de faire abstraction des constructions ultérieures, pour

imaginer ce premier bâtiment totalement isolé, tel qu'il devait être à

l'origine. Il paraît évident que cet empilement de pierres de tailles marquait

bien l'angle du bâtiment, et qu'en conséquence il y avait à ce niveau-là un mur

perpendiculaire à la façade, ce que l'on nomme un pignon. La construction du

bâtiment de droite, à la suite du n° 1, a masqué ce mur pignon. Toutefois,

cette discontinuité se situant juste à droite de l'ancienne cuisine, repérable

à ses trois fenêtres de tailles différentes, on peut en conclure que ce mur

pignon formait également l'un des côtés de ce local, celui qui fait face à la

cheminée monumentale. Cette ancienne cuisine étant accessible lors des visites

guidées, il suffit d'y pénétrer pour constater que c'est précisément aux angles

de ce mur que se trouvent les deux fameuses têtes sculptées, très intrigantes.

Antoine Vachez, le premier historien du lieu, auteur de La chartreuse de

Sainte-Croix-en-Jarez (1904), avouait son incompréhension face à ces

« têtes grossièrement sculptées, que l’on prendrait volontiers pour une

œuvre antérieure au XIIIe siècle, si l’on ne connaissait d’une

manière bien certaine, la date de construction de l’ancienne chartreuse. »

M. François Jeanty,

membre fondateur et premier président de l’Association de Sauvegarde la

Chartreuse, était tout aussi dubitatif dans sa brochure Promenons-nous dans

la chartreuse de Sainte-Croix publiée en 1982 par le Parc Naturel Régional

du Pilat. À propos de ces têtes il écrivait : « C’est une des énigmes

de la Chartreuse qui ne sera sans doute jamais trouvée. Que sont-elles censées

représenter ? Ont-elles été un signe de reconnaissance pour des gens de

passage ? Faut-il y voir un rapport avec l’Ordre des Templiers dont une

commanderie n’était pas très éloignée ? »

Les deux têtes sculptées

Compte tenu des

observations de ces auteurs, il n'est pas impossible en effet que ces têtes

sculptées aient été déjà présentes dans

la salle qui se trouvait là, dans ce premier bâtiment du château. Car il semble

bien que cet édifice, formant le vestige n° 1, ait été un bâtiment à part

entière, pas seulement un mur de rempart. On peut même imaginer qu'il

s'agissait du logis seigneurial, la partie du château occupée par le maître des

lieux et sa famille, et peut-être ce local servait-il déjà de cuisine. Souvent

le logis seigneurial était une bâtisse suffisamment solide pour faire partie

intégrante des fortifications, et ce dut être le cas à Sainte-Croix-en-Jarez.

La façade sud-ouest de ce logis faisant office de rempart, elle devait avoir

une épaisseur conséquente, et naturellement elle ne possédait pas de fenêtres,

tout au plus des meurtrières. Cependant lorsque ce bâtiment fut occupé par les

Chartreux, des fenêtres y ont été aménagées, et on peut vérifier dans

l'ancienne cuisine que l'épaisseur du mur fut suffisante pour installer un

évier en pierre dans l'encoignure de la plus petite des trois fenêtres.

Fenêtre de l'ancienne cuisine avec son évier occupant l'épaisseur

du mur

En septembre 1996 les

archéologues enlevèrent toutes les dalles du grand passage pour effectuer des sondages dans le sol de terre

meuble en-dessous. Ils découvrirent au niveau de l'église et à droite du perron

de sa porte, une substruction occupant toute la largeur du passage, soit

environ 5 m. C'était le dernier vestige d'un mur semblant prolonger le mur

pignon du bâtiment n° 1. Très nettement il y avait là la trace d'une porte

cochère à deux vantaux, ouvrant dans ledit mur, en direction de la seconde cour.

À cet ensemble de vestiges (mur et porte) nous donnerons le numéro 2. Il y

avait donc ici, vraisemblablement, une porte cochère ouverte dans un mur

adjacent au logis seigneurial, et permettant d'y accéder côté sud-est.

Nous pouvons

commencer à imaginer l'apparence de ce logis, qui devait être de plan

quadrangulaire, élevé sur le rocher, d'une trentaine de mètres de long, avec

deux niveaux comme le bâtiment actuel. Il n'est pas interdit d'imaginer que

l'angle sud du logis se prolongeait vers le haut par une échauguette, et qu'une

tour massive ait formé l'extrémité du bâtiment au nord-ouest. Compte tenu de

l'époque d'origine, ces tours devaient être de plan carré ou rectangulaire, les

tours rondes datant d'une époque postérieure à l'invention des armes à feu,

bien plus tard par conséquent. Tours et murailles pouvaient être crénelées, ou

pas, il est impossible de le déterminer d'après les vestiges actuels.

Un premier bâtiment se dessine, son aspect véritable resterait à

affiner

Maintenant pénétrons

dans l'église, où c'est une nouvelle singularité qui se remarque, car il est

flagrant que le mur de droite est plus épais que celui de gauche, c'est

nettement visible au niveau des verrières. Cela intriguait beaucoup François

Jeanty, qui aimait raconter comment un habitant du village lui avait affirmé

que si ce mur était plus épais, c'était pour mieux résister au vent.

Intérieur de l'église – remarquer la différence d'épaisseur

des murs à gauche et à droite

En admettant que ce

mur droit de l'église soit lui aussi un vestige réutilisé de l'édifice

antérieur à la chartreuse, on remarque qu'il semble quasiment prolonger le mur

dans lequel s'ouvrait la porte cochère, qui lui-même prolongeait le pignon

sud-est du bâtiment n° 1. Ce mur droit de l'église se situant à peu près au

milieu du noyau central de la chartreuse, on peut conclure qu'il est le vestige

d'une muraille séparant en deux parties l'ensemble des constructions formant le

château. Dans la liste de ses vestiges, nous donnerons à cette muraille le

numéro 3. L'église aurait donc été construite contre cette muraille.

En fait il semblerait

que l'église ait été à l'origine un bâtiment dans lequel les Chartreux avaient

installé leur réfectoire et leur salle capitulaire. Puis après l'incendie qui

en 1719 endommagea la première église qu'ils avaient construite. ils reconvertirent

ce vieux bâtiment en église, en abattant le mur transversal séparant le

réfectoire de la salle capitulaire, laquelle fut transférée dans la nef de

l'église primitive attenante, une fois celle-ci rénovée après l'incendie.

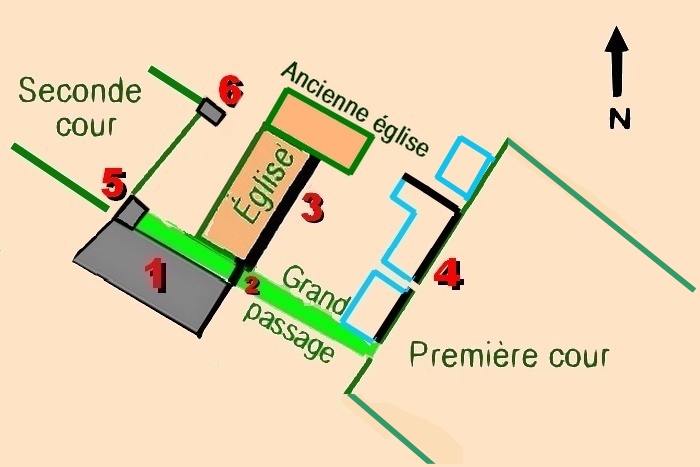

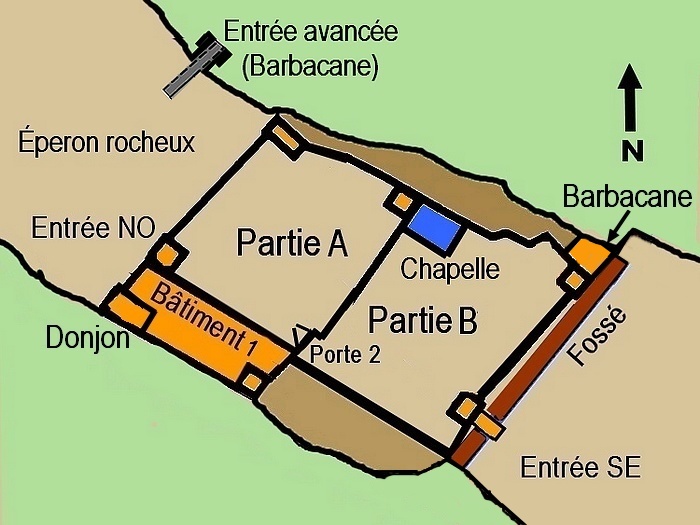

Une première partie

de l'ensemble des constructions composant le château vient de se révéler,

puisque les vestiges découverts dessinent l'un des angles et deux des côtés

d'une surface quadrangulaire, d'environ 33 m par 55, formée au sud-ouest par le

Bâtiment 1, au sud-est par le Mur-Porte 2 et la Muraille 3, et sur les autres

côtés par d'autres murailles ou bâtiments restant à trouver. Dans l'immédiat,

dressons un premier plan schématique pour positionner les trois premiers

éléments découverts. Les tracés et mentions en vert permettent de se repérer

par rapport aux parties familières de la chartreuse.

Plan des trois premiers éléments découverts

1: bâtiment de l'ancien logis seigneurial – 2 : mur-porte –

3 : muraille

Nous venons

d'esquisser une première partie du château, celle qui comprenait le logis

seigneurial. Elle occupait toute la partie nord-ouest du noyau central de la

chartreuse. Il nous reste à faire de même pour la seconde partie, la

basse-cour, qui devait donc occuper la partie sud-est de la même zone. Ces deux

parties étaient donc séparées par la muraille 3 constituant le mur droit de

l'église.

Dans la première

cour, observons la façade de la maison, à droite du petit bâtiment dans lequel

s'ouvre l'entrée du grand passage. Cette maison fut utilisée par les Chartreux

après 1719 comme nouveau réfectoire, lorsqu'ils reconvertirent l'ancien en église.

Aux beaux jours quand les fenêtres de l'étage sont ouvertes, on remarque une

nouvelle singularité bien surprenante : en effet le mur de pierres de la

façade semble avoir pas loin de trois mètres d'épaisseur, ce qui est digne d'un

rempart ou d'un mur de château fort.

Incroyable épaisseur du mur en façade de cette maison

Tout laisse penser

que la façade de cette maison était en réalité à l'origine le mur de rempart

sud-est du château, vestige auquel nous donnerons le numéro 4. S'il était aussi

épais, c'est que ce côté-là formait la première barrière à opposer à d'éventuels

assaillants. Il n'est pas impossible que ce mur n'ait pas été seulement un

rempart, mais ait appartenu à un bâtiment fortifié à l'emplacement de cette

maison et de sa voisine de droite. Ce qui est certain c'est que fenêtres et

portes y ont été percées ultérieurement. La seconde maison est séparée de la

première par un passage étroit, qui n'existait sans doute pas à l'origine.

Cette maison la forme d'un L, et à son angle à droite on remarque la trace d'un

mur épais.

Angle de la deuxième maison, trace d'un mur épais

À droite la troisième maison, plus récente

Ainsi les deux

maisons, composant en grande partie la façade nord-ouest de la première cour,

auraient remplacé un bâtiment faisant office de rempart, d'une quarantaine de

mètres de long. Quant à la troisième maison plus à droite, visiblement plus

récente, elle ne présente aucune trace d'un bâtiment ancien. Compte tenu de ces

nouvelles découvertes, nous pouvons dresser ce deuxième plan.

Plan des quatre premiers éléments découverts

1: bâtiment – 2 : mur-porte - 3 : muraille 4 :

rempart

En bleu : contour des maisons actuelles

Il

nous reste à compléter ces premières esquisses, en particulier déterminer

l'emplacement des portes ouvrant sur l'extérieur, car il apparaît que le

mur-porte 2 servait seulement à la communication intérieure entre les deux

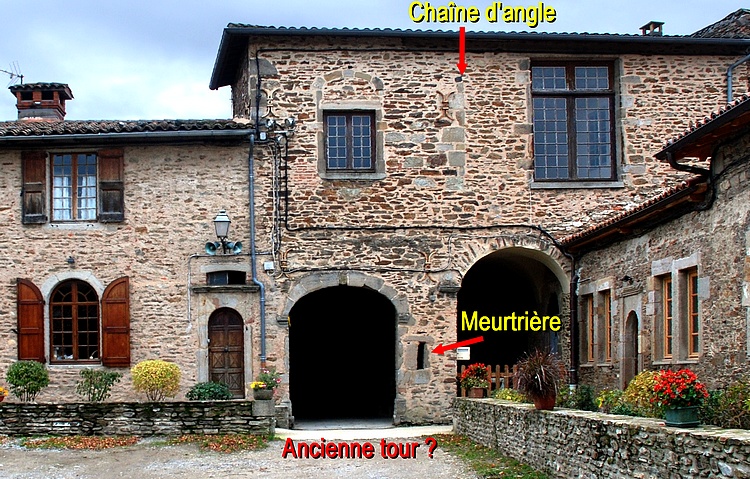

parties du château. Reprenons le grand passage pour accéder à la seconde cour.

Il faut y faire là aussi quelques pas, et se retourner, pour établir plusieurs

constats en observant la façade du petit bâtiment par lequel débouche le

passage. François Jeanty ne manquait pas de faire remarquer ces anomalies aux

visiteurs qu'il accompagnait. On observe d'abord une ouverture étroite sur le

côté droit, presque une meurtrière, qui ne s'explique pas à l'intérieur d'une

chartreuse. En levant la tête, on remarque

dans la maçonnerie une chaîne d'angle, à droite de la fenêtre. À l'évidence

cette partie-là du bâtiment devait former une tour de plan rectangulaire, avec

une porte à sa base, qui pouvait être possiblement l'entrée du château côté

nord-ouest. Cette tour d'entrée devient donc le vestige numéro 5.

Vue d'ensemble du bâtiment, on devine l'emplacement d'une tour

Il était trop tentant

d'essayer par une reconstitution infographique de proposer l'aspect possible de

cette tour d'entrée au XIIe siècle. Coiffée d'un toit, sa façade

devait s'orner d'une bretèche, au-dessus de la porte, à l'emplacement de la

fenêtre actuelle. Il n'est pas impossible qu'une meurtrière identique à celle

de droite ait existé aussi à gauche de la porte. Autant d'éléments de défense

classiques servant à tirer des projectiles sur les assaillants, ou à les

assommer si jamais ils parvenaient devant la porte. Quant aux façades des

bâtiments adjacents, on peut les imaginer percées d'ouvertures, ordinairement

masquées par un volet épais, pouvant aussi servir à passer sur des hourds en

bois faciles à mettre en place rapidement en cas de besoin.

Aspect de la tour d'entrée nord-ouest au début du XIIIe

siècle

(Reconstitution infographique : Patrick Berlier)

Dans la seconde cour,

notons également la présence de la « tour de l'horloge », qui ne se

justifie guère dans une chartreuse. Certes il y a eu une horloge sur l'un des

côtés de cette tour, et un cadran solaire sur le côté perpendiculaire, il n'en

reste que les emplacements. Mais en vérité les Chartreux ne devaient guère les

utiliser. Leurs jours étaient rythmés par les cloches que le sacristain sonnait

pour les avertir de l'heure du réveil, des repas, et les appeler aux différents

offices quotidiens. On a l'impression que l'on a profité de la présence de

cette tour pour y placer une horloge, peut-être

un cadeau fait aux Chartreux. Alors si cette tour est plus ancienne que

son horloge, elle pourrait bien constituer le vestige d'une tour d'angle du

château primitif, et cette Tour d'angle devient donc le vestige numéro 6.

La tour de l'horloge

Nous pouvons

maintenant dresser un dernier plan, celui des six éléments découverts à ce

stade de notre recherche.

Plan des six premiers éléments découverts

1: Bâtiment – 2 : Porte – 3 : Muraille – 4 :

Rempart

5: Tour d'entrée – 6 : Tour d'angle

De tout ce qui

précède, il ressort que le château, ou plutôt l'ensemble de constructions,

occupant un espace correspondant au noyau central de la chartreuse, comportait

bien deux parties distinctes quadrangulaires entourées de remparts. La partie

A, au nord-ouest, comprenait le bâtiment n° 1, le mur-porte n° 2, la tour

d'entrée n° 5, la tour d'angle n° 6, et la muraille n° 3. D'autres murailles,

voire d'autres bâtiments, devaient exister entre 5 et 6 et entre 6 et le bout

de la muraille 3. Dans cet espace se trouvait le logis seigneurial, dont le

bâtiment n° 1 forme certainement le vestige, mais aussi le donjon, qu'il nous

reste à situer.

La partie B, la

basse-cour, au sud-est, comprenait le rempart n° 4, la muraille n° 3 commune

avec la partie A, et une muraille devait relier le bout de la muraille 3 à

l'angle du rempart 4. Dans cet espace devaient se trouver les écuries, les

logements des domestiques, les arsenaux et le casernement des hommes d'armes,

ce qui laisse penser que le vestige n° 4 était bien un bâtiment fortifié et pas

seulement un mur de rempart.

Comme nous l'avons

vu, la partie A possédait deux entrées. Une tour d'entrée n° 5 au nord-ouest,

et le mur-porte n° 2, simple porte cochère, porte intérieure, servant seulement

à passer de la partie A à la partie B et inversement. Mais la partie B devait

avoir sa propre entrée, semblable à la tour d'entrée n° 5. Le petit bâtiment

dans lequel s'ouvre le grand passage date du XVIIe siècle, mais il

pourrait avoir remplacé cette ancienne tour d'entrée. Cette tour se trouvait

donc à l'extrémité sud-ouest du Rempart ou bâtiment n° 4. Un autre rempart

devait partir à sa gauche, et faire un coude pour rejoindre le bâtiment n° 1 à

sa jonction avec le mur-porte n° 2, lequel se trouvait donc bien à l'intérieur

des remparts. On peut même imaginer une échauguette à l'angle de ce rempart.

Au fond de la première cour, le petit bâtiment formant l'entrée

du grand passage a peut-être remplacé la tour d'entrée de la partie B du

château

On peut imaginer

également qu'une tour pouvait s'élever au bout de la muraille N° 3, à sa

jonction avec le rempart nord-est. Un tel château comptait plusieurs tours,

sans parler du donjon constituant l'ultime repli en cas de siège. Le rempart ou

bâtiment n° 4 pouvait avoir une tour à l'angle nord-est, et il jouxtait de

l'autre côté la tour d'entrée sud-est.

Où situer le

donjon ? Dans la plus grande partie assurément, mais pas forcément au

centre. Viollet-le-Duc signale que l'on préférait construire le donjon près de

la paroi de l'enceinte. Le donjon était attenant au logis seigneurial, et

communiquant avec lui. Si le logis était bien le bâtiment n° 1, alors le donjon

ne pouvait être qu'à son angle nord-ouest. Il occupait partiellement au niveau

du sol l'emplacement de la cellule du prieur, et s'élevait certainement plus

haut que le bâtiment n° 1. Cette position lui offrait une position stratégique

et dominante. C'est la solution retenue dans le dessin ci-dessous.

Aspect probable du château de Sainte-Croix-en-Jarez

(dessin de Patrick Berlier)

Ce château était bâti

sur un éperon rocheux, encadré par deux rivières, mais contrairement à la

chartreuse il n'en occupait pas toute la longueur, seulement la partie

centrale. On peut se demander pourquoi il n'avait pas été construit sur la

pointe nord-ouest de l'éperon, où il aurait occupé une position dominante,

facile à défendre. Le micaschiste est une roche à la structure feuilletée, qui

se délite facilement, elle n'est solide que lorsqu'elle offre une épaisseur

compacte et conséquente. On peut donc supposer que la pointe du rocher, plus

fragile que la partie centrale, n'aurait pas pu supporter le poids d'un

château. C'est certainement la raison pour laquelle il a été construit au

centre et pas au bout. Côtés nord-ouest, nord-est et sud-ouest, le talus abrupt

de l'éperon formait un rempart naturel. Côté sud-est en revanche, c'était par

une étendue plane que l'on accédait au château, ce qui demandait une défense

digne de ce nom. La technique la plus répandue dans ce cas était celle dite de

l'éperon barré, constituée d'un fossé profond creusé transversalement dans le

roc, au pied du premier rempart.

Cela faisait

longtemps que les chercheurs amateurs étaient arrivés à cette conclusion, en se

fondant sur leur seule logique, sans aucun élément matériel probant. Or les

fouilles archéologiques réalisées dans la première cour ont précisément

retrouvé la trace du fossé barrant l'éperon, exactement là où les chercheurs

amateurs pensaient qu'il était. Il est probable qu'un ponceau amovible, voire

un pont-levis, permettait de franchir ce fossé pour pénétrer dans la basse-cour

du château par l'entrée sud-est. Il était possible alors d'accéder au logis

seigneurial par le mur-porte n° 2 assurant la jonction entre les deux parties.

Et il était possible de sortir par la Tour d'entrée n° 5, la porte nord-ouest.

Et inversement bien sûr.

Plan du château

On peut imaginer que

des défenses avancées, des barbacanes, s'ajoutaient au château proprement dit.

Une première pouvait prolonger le Rempart ou bâtiment n° 4, à l'angle nord-est

de la basse-cour. Il n'en reste rien, hormis la position, occupée par une maison

relativement récente. Dans la seconde cour, un passage en partie creusé dans le

roc, toujours en service, permettait de sortir du grand cloître, ou d'y entrer,

en passant sous la cellule d'un père. Le bâtiment situé à son extrémité, du

côté des jardins, est probablement le vestige d'une tour d'entrée avancée,

servant aussi de barbacane, contrôlant l'accès à l'esplanade du château côté

nord-ouest.. Là encore un pont devait franchir un fossé rempli d'eau. Cette

tour d'entrée, dont on remarque encore la structure marquée par ses chaînes

d'angle, et le bâtiment lui faisant suite, sont ultérieurement devenus le

promenoir de l'une des cellules des pères Chartreux.

Entrée du passage souterrain entre les jardins et la seconde

cour :

à la fois tour d'entrée et barbacane ?

Tel était donc

l'ensemble médiéval que Béatrix de la Tour, veuve de Guillaume de Roussillon,

la fondatrice de la chartreuse, donna à l'ordre des Chartreux. À quoi

servait-il à l'origine ? Certainement à contrôler les routes passant par

là, puisque Sainte-Croix-en-Jarez était un carrefour de routes très anciennes.

Vers le nord en direction de Rive-de-Gier, vers le nord-est en direction de

Longes, vers le sud-est en direction du col de Grenouze, vers le sud en

direction du col de Pavezin, vers le sud-ouest en direction de la

Terrasse-sur-Dorlay, vers le nord-ouest en direction de Farnay.

La charte de

fondation de la chartreuse précisait que Béatrix de la Tour donnait à l'ordre

des Chartreux la demeure qu'elle avait construite dans la paroisse de Pavezin.

Pieux mensonge, car ce n'était sûrement pas elle qui l'avait construite, et

cette demeure n'était pas une simple maison. Pourtant elle en disposait

librement sans aucun doute, puisqu'elle se réservait le droit d'y habiter

jusqu'à la fin de sa vie. La légende se chargea d'ajouter que son logement

communiquait avec l'église par une étroite ouverture, lui permettant seulement

d'entendre la messe sans voir les moines, ni être vue d'eux.

Alors qui avait

construit ce château ? Si Béatrix de la Tour en disposait, c'est qu'elle

devait le tenir des Roussillon, la famille de son époux disparu. Leur fils aîné

Artaud était l'héritier légal de son père, mais étant encore très jeune, sa

mère décidait à sa place, certes avec son consentement, de l'usage des biens

reçus en héritage. Or elle caressait le projet de fonder une maison de l'ordre

des Chartreux, un ordre avec qui la famille de la Tour, sa famille paternelle,

entretenait des liens très étroits. Tout le reste de l'histoire merveilleuse de

la fondation de la chartreuse, la croix lumineuse et les étoiles, a sans doute

été imaginé en s'inspirant de l'histoire très semblable et tout aussi

merveilleuse de la fondation de la Grande Chartreuse par saint Bruno en 1084.

Quoi de mieux que ce vieux château, qui ne servait plus à rien car les temps

étaient plus sûrs, pour réaliser ce projet ?

La question qui se

pose maintenant est celle-ci : comment les Chartreux aménagèrent-ils ce

qui restait du vieux château dont ils prirent possession ? On peut

facilement imaginer qu'ils s'installèrent dans la basse-cour, dans laquelle ils

construisirent un premier cloître, laissant la jouissance du logis et de ses

dépendances à leur généreuse fondatrice et à sa suite. Ainsi, les deux parties

de château étant séparées, chacun restait chez soi.

Il fallait aux

Chartreux une église conventuelle, et dans un premier temps ils utilisèrent

certainement l'ancienne chapelle du château. C'est cette « antique

chapelle » évoquée en 1327 par le testament de Thibaud de Vassalieux,

bienfaiteur de la chartreuse, qui souhaitait être enterré devant sa porte.

L'expression surprenait Antoine Vachez. Pourquoi, observait-il, ces mots

« antique chapelle » puisqu’en 1327 la fondation de la chartreuse

remontait à moins d’un demi-siècle ?

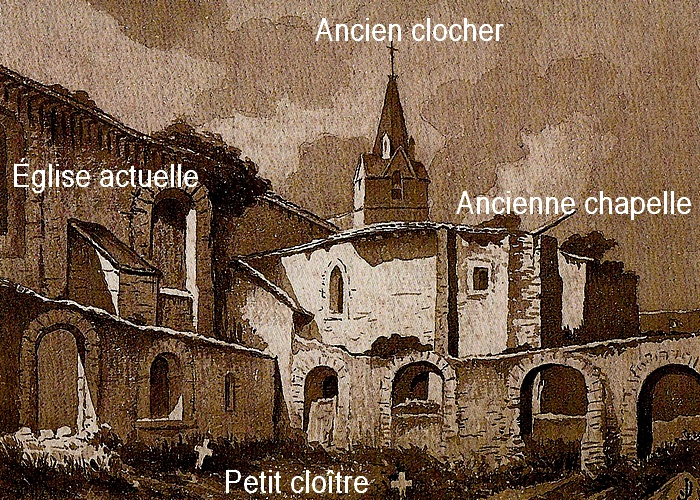

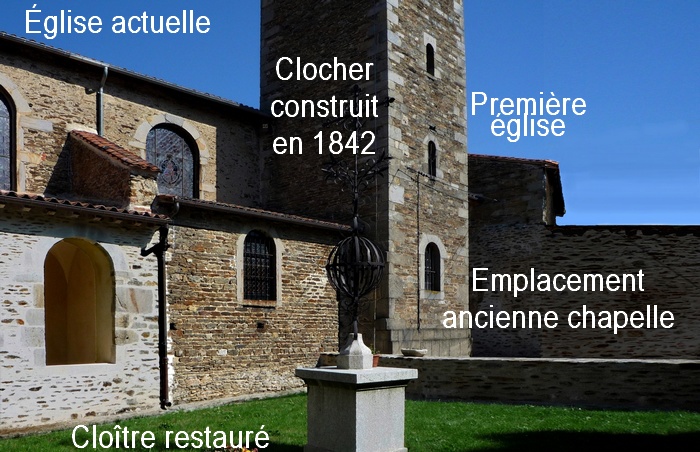

Cette chapelle se situait à l'angle nord de la partie B, à l’emplacement du

clocher actuel et de la partie nord-est du petit cloître, là où l’on peut voir

encore une grande plaque de rocher qui dut servir d’assise à son chœur.

Lithographie de 1842

La

célèbre lithographie Sainte-Croix en 1842 montre ce coin du petit

cloître, avec en son centre le cimetière, dont on peut voir deux croix

funéraires. On remarque à gauche l'église actuelle déjà en service, avec ses

verrières et ses épais contreforts. Et en arrière-plan l’ancien clocher. Cette

œuvre est sans doute inspirée d’un dessin plus ancien, car en 1842 l'ancien

clocher était déjà détruit. À droite de l'église, entre le cloître et le

clocher, on remarque un bâtiment, paraissant quelque peu délabré, avec une

fenêtre ogivale et une autre rectangulaire. Il n’existe plus aujourd’hui, et

n'existait pas davantage en 1842, puisque le nouveau clocher avait déjà pris sa

place, ce qui confirme l'idée que la lithographie s'inspirait d'un dessin

antérieur. Avec cette lithographie nous avons certainement une représentation

de la fameuse « antique chapelle ». Ce qui en restait a dû être

démoli lors de la construction du clocher actuel, de même que la travée

nord-est du petit cloître, dont il ne subsiste de nos jours que les

substructions.

Le même endroit aujourd'hui

Cette

chapelle était sans doute un peu trop petite. Peu après leur installation, les

Chartreux construisirent une nouvelle église, la première, qui serait remplacée

quatre siècles plus tard par l'église actuelle. Cependant, alors que la place

ne devait pas manquer à l'intérieur des remparts, pour une obscure raison ils

décidèrent de l'élever à l'extérieur, en contrebas de la muraille nord-est, sur

une terrasse intermédiaire du rocher. Aussi, pour que la nef soit au même

niveau que le reste de la chartreuse, ils durent commencer par bâtir une

crypte, sur laquelle ils firent reposer la nef proprement dite, coiffée d'un

toit. Cela impliquait pour l'édifice une hauteur totale conséquente, aussi ils

plaquèrent sur toute la hauteur de la façade nord-est un grand contrefort de

soutien, toujours visible.

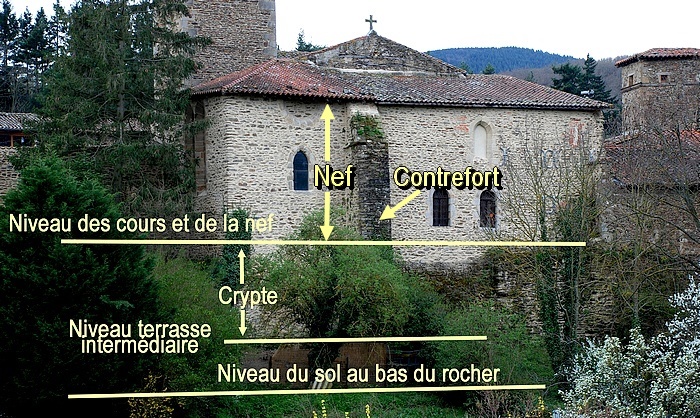

Vue côté nord-est, la première église, avec

les niveaux du terrain

Quelle

était donc la raison impérieuse qui poussa les Chartreux à construire ainsi

leur église à cet endroit et pas ailleurs ? La présence d'un souterrain,

sortant du rocher au niveau de la terrasse intermédiaire, explique certainement

cette décision. Ce conduit est toujours visible, il est même possible de s'y

aventurer sur quelques dizaines de mètres. Il passe sous la cour de l'ancienne

mairie, et se dirige au jugé vers l'ancienne cellule du prieur, donc

possiblement vers l'ancien donjon. Viollet-le-Duc explique que chaque donjon

possédait une issue bien cachée, généralement un souterrain débouchant en rase

campagne.

Mystérieux souterrain sous l'ancienne

chartreuse

À

l'origine, ce boyau avait dû être creusé dans cet objectif, et permettre, en

cas de siège, de s'échapper discrètement du donjon, en sortant en dehors de

l'enceinte, peut-être sous le couvert de la végétation. Le micaschiste se

prêtant au creusement de souterrains, en fait tout un système de salles et de

conduits devait exister sous le château, et donc sous la chartreuse. Construire

l'église à cet endroit permettait aux Chartreux d'en bloquer l'accès par

l'extérieur, c'était parfaitement logique, surtout si des documents ou objets

précieux étaient entreposés dans ces profondeurs. Les coupes de terrain

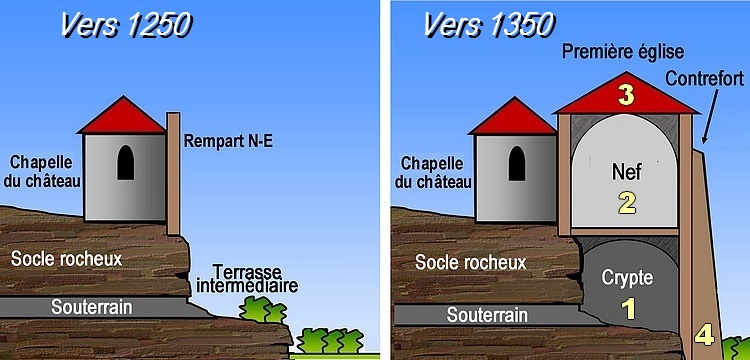

ci-dessous montrent les lieux avant et après la construction de l'église.

Coupes transversales SO-NE au niveau de la

chapelle et de l'église

1 à 4 : ordre chronologique de la

construction de l'église

À

la mort de Thibaud de Vassalieu en 1327, les Chartreux reconnaissants envers

leur bienfaiteur ne lui attribuèrent pas le modeste lieu de sépulture demandé,

« devant la porte de l'antique chapelle ». Ils lui réservèrent au

contraire une place digne de son rang et de sa générosité, dans le chœur de

leur église, construite depuis peu de temps. C'est là qu'en 1307 ils avaient

déjà inhumé Béatrix de la Tour. Et c'est pour marquer l'emplacement du tombeau

de leur bienfaiteur qu'il firent réaliser vers 1330 les quatre grandes

peintures murales, constituant toujours l'un des principaux attraits de

l'ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.