Présenté

par

Patrick Berlier |

|

MARS

2019 |

Le Dossier

PIERRES

& MÉGALITHES DU CHEMIN DES ÉTOILES Avec « Quand les

pèlerins de Compostelle

traversaient le Pilat », toujours en ligne sur La Grande

Affaire, j'ai

évoqué le passage, sur le sol pilatois, des

pèlerins se rendant au

Puy-en-Velay, pour prendre de départ du pèlerinage de

Saint-Jacques

de-Compostelle, le grand chemin des étoiles comme on le nommait

aussi. Divers

édifices religieux jalonnaient ce parcours, et ce premier volet

se limitait à

cet aspect. Mais les pèlerins ne manquaient pas de

s'arrêter également sur les

mégalithes et autres pierres visibles sur leur chemin ou

à proximité – quitte à

faire un léger détour. Ce sera l'objet de ce second volet. En préambule, il

convient de rappeler que tous

les auteurs du XIXe siècle, et même d'une bonne

partie du XXe,

attribuaient les monuments mégalithiques à ceux qu'ils

pensaient être les

premiers habitants de notre pays : les Celtes (ou Gaulois). Mais

on sait

aujourd'hui que les mégalithes datent en réalité

d'une période allant de 4000 à

1500 ans avant notre ère, donc bien avant les Celtes.

Néanmoins ceux-ci – qui

commencèrent à arriver vers -600 – furent les

dépositaires du savoir

mégalithique, et on trouve dans le Pilat des vestiges purement

celtiques,

auxquels nous allons aussi nous intéresser.

Répartition

temporelle des mégalithes et des Celtes AU PAYS DES PIERRES QUI

CHANTENT Le premier site abordé,

passée la montagne des

Tourettes qui barrait l'horizon sud dans la montée depuis

Rive-de-Gier, est

celui des Roches de Marlin. Ou de Merlin, puisque tel fut son nom

jusque dans

les années quatre-vingt. Les deux appellations ne sont

d'ailleurs que les deux

variantes d'un même nom, Marlin étant la forme populaire

de Merlin. Le passage

obligé pour accéder au site de ce

côté-là est la Croix de Crème,

située

au col entre les Tourettes et la colline de Marlin proprement dite. Crème,

variante de crémation, est un toponyme révélant un

lieu souvent soumis aux

incendies, et cela s'est vérifié une fois de plus durant

l'été 2015. Même la

croix, en bois, a brûlé, elle a depuis été

refaite à l'identique.

L'arrivée

sur le site Le site des Roches de Marlin

représente une

surface de terrain axée sur la ligne de crête, longue d'un

peu plus de 1000 m,

pour 200 à 300 m de largeur. Il se partage entre les communes de

Châteauneuf,

Sainte-Croix-en-Jarez, Longes, et donc entre les départements de

la Loire et du

Rhône. Dans cet espace, sont dispersés une trentaine de

rochers de micaschiste,

de toutes les tailles. Certains émergent naturellement du sol,

et d'autres sont

des pierres détachées posées sur le socle rocheux.

La plupart présentent des

cupules ou bassins, plus ou moins marqués. Les Roches de Marlin

constituent

l'un des sites mégalithiques majeurs du Pilat. On en trouve sur

Internet une

description exhaustive et précise. La première roche

à se présenter, à l'entrée du

site côté est, est à l'écart du

chemin ; il faut traverser le pré à droite

pour l'atteindre. C'est la Roche du Châtaignier,

nommée ainsi sur

d'anciens documents car elle sert de limite de parcelles. Elle est

creusée d'un

beau bassin d'une trentaine de centimètres de diamètre,

alimenté par tout un

système de cupules reliées entre elles par des canaux, et

reversant le

trop-plein de liquide par une rigole. À l'autre

extrémité du site, côté ouest, un grand

rocher émerge du sol et pointe son éperon vers l'horizon,

comme l'étrave d'un

navire. La Proue est d'ailleurs le nom qui lui est donné

le plus

souvent. Plus bas, fermant le site à l'ouest, un abri sous roche

est formé par

un amoncellement de dalles. Entre ces points

extrêmes, vers le centre du site

deux roches se remarquent principalement. C'est d'abord la pierre dite

du Dauphin,

nom qui lui a été donné parce que sous un certain

angle, et avec un peu

d'imagination, on lui voit la silhouette d'un dauphin bondissant hors

de l'eau.

C'est une pierre détachée et posée sur le socle,

elle a une forme oblongue,

comme une amande... ou un visage humain. Cet aspect est d'ailleurs

souligné par

une arête, naturelle ou taillée par l'homme, qui semble

dessiner un nez, tandis

qu'un bassin de taille moyenne paraît vouloir représenter

l'œil droit.

Le

Dauphin Un peu plus bas on trouve la

roche principale, la

plus connue, c'est la Pierre qui Chante ou Pierre du Diable.

Comme le Dauphin, à qui elle ressemble beaucoup, mais en

paraissant plus

aboutie dans sa conception, la Pierre qui Chante est une roche

détachée

de forme oblongue, de 4,20 m de long pour 1,60 m dans sa plus grande

largeur.

Ces proportions ne sont pas anodines, elle découlent du nombre

d'or 1,618. En effet,

la longueur 4,20 m est le produit de la largeur 1,60 m par le nombre

d'or 1,618

élevé au carré soit 2,618. La pierre

présente une arête dessinant un nez, et

trois bassins d'inégales grandeurs dessinant deux yeux et une

bouche largement

ouverte, comme si elle criait... ou chantait.

La

Pierre qui Chante Pour expliquer le nom Pierre

qui Chante,

certains n'hésitent pas à affirmer que la pierre

émet un son, comme un chant,

sous l'action du vent. Dans certaines régions on place sur le

toit des maisons

une « tuile à loup » émettant un

son semblable au hurlement d'un loup

sous l'action d'un certain vent. Ailleurs c'est une « pierre

qui

chante », émettant un son modulé. Mais cela

fait maintenant plus de

quarante ans que je connais le site des Roches de Marlin ; j'y

suis allé

en toutes saisons, à toutes les heures du jour ou de la nuit, et

par tous les

temps. Je n'ai jamais entendu la Pierre qui Chante

émettre le moindre

son sous l'action du vent. Cette expression doit donc se comprendre

autrement.

D'abord, en ancien français, le verbe chanter signifie aussi

enchanter, jeter

des sorts, d'où sans doute l'idée de dédier les

roches à l'enchanteur Merlin.

Ensuite, par pierre qui chante il faut comprendre pierre en

chant,

une pierre angulaire, une balise. Voir à ce sujet :

« En suivant le

regard de la Pierre qui Chante », disponible en ligne sur

Les Regards du

Pilat. Quant au nom de Pierre du

Diable, il est

dû à une légende affirmant que le diable

était allé chercher cette pierre en

Dauphiné, pour finalement venir la poser sur cette colline du

Pilat, sur le

conseil d'un preux chevalier rencontré en chemin. On trouve

d'ailleurs un peu

plus bas une petite roche zébrée de trois sillons plus

clairs, et l'on dit que

ce sont les traces laissées par les griffes du diable, lorsqu'il

s’agrippa à ce

rocher pour se baisser et poser sa pierre. La légende de la Pierre

du Diable

est tout à fait comparable à celle de la Pierre

Druidique de Tence

(Haute-Loire) que certains pèlerins trouveront ensuite sur leur

chemin en

direction du Puy-en-Velay.

Les

Griffes du Diable Il est probable que les

pèlerins quittaient la

colline de Marlin par le chemin classique, celui emprunté par

Béatrix de la

Tour lorsqu'elle suivit l'apparition divine devant l'amener à

fonder la

chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, selon la légende bien

connue. Mais

certains descendaient peut-être par la face ouest, pour rejoindre

ce rocher

parfaitement visible jadis depuis la Pierre qui Chante, ce

pseudo-dolmen

composé d'une pierre oblongue posée sur un affleurement

rocheux en forme de

berceau, lui-même creusé d'une vingtaine de cupules. Par

ce

« collimateur » ainsi ménagé, on

visait directement la Pierre qui

Chante. Ce curieux mégalithe se dresse au lieu-dit les

Loives, près du

hameau de Jurieu. Aujourd'hui la végétation abondante ne

permet plus ces

visées, ni dans un sens ni dans l'autre.

La

roche des Loives Quel que soit le chemin suivi,

les pèlerins

passaient obligatoirement par Jurieu et sa chapelle Sainte-Brigitte.

Une

tradition dit que ladite chapelle fut construite sur l'emplacement d'un

tumulus, ce qui reste sans doute à prouver. Par contre dans le

petit cimetière

qui jadis jouxtait la chapelle, on observait plusieurs pierres tombales

constituées de simples dalles de micaschiste, certaines

creusées de petites cupules,

peut-être détachées d'une roche plus importante.

Certaines de ces dalles sont

aujourd'hui dans les jardins des maisons avoisinantes, selon les Fiches

archéologiques de Georges Pétillon. SUR LES CRÊTS DE

QUATREGRAINS ET DE BARONNETTE Après une halte dans la

chartreuse de

Sainte-Croix-en-Jarez, ou, selon les époques, dans le

château qui l'a précédée,

les pèlerins attaquaient l'ascension de ces deux collines

jumelles. Sur le Crêt

de Quatregrains – nom qu'il faut peut-être comprendre

« quatre granges »–

s'élève un grand rocher dont le sommet semble

creusé en une sorte de fauteuil,

mais il paraît difficile de déterminer s'il s'agit

là de l'œuvre de la nature

ou des hommes. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on s'y assied, on dirige

son

regard vers le point de l'horizon où se lève le soleil le

jour du solstice

d'hiver. C'est une particularité propre à tous les

« fauteuils »

mégalithiques de ce secteur. Le premier

« archéologue » à s'être

intéressé à ce crêt semble être F.

Gabut, employé à la Compagnie des Eaux de la

ville de Lyon, qui en 1892 déposa plusieurs notes manuscrites

à la mairie de

Pélussin. Il devait publier en 1901 Essais

d'archéologie préhistorique,

petit ouvrage laissant une part belle aux sommets du Pilat, mais sans

utiliser

lesdites notes qui concernaient la région de Pélussin.

Aussi lorsque Louis

Dugas publia en 1927 son Étude sur quelques monuments

celtiques du Mont

Pilat, il signala l'existence de ces notes, dont il reprit le texte

in

extenso pour les rendre publiques. Pour F. Gabut il y avait quatre

grands

rochers sur le Crêt de Quatregrains, ce qui pour lui justifiait

l'orthographe

« Quatre Grands » qu'il utilisait, en mentionnant

toutefois le nom

« Quatre Grains » que lui donnait le

propriétaire de la Grange-Rouet

en contrebas. Sur l'une des roches, écrit-il, « on

voit une grande

cuvette en forme d'arc de cercle, elle garde l'eau. »

Cette cuvette ne

peut pas être autre chose que le

« fauteuil » signalé plus haut.

Le

rocher du Crêt de Quatregrains et son fauteuil Voisin du Crêt de

Quatregrains, le Crêt de

Baronnette (ou de Bourchany) abrite sur sa face occidentale la grande

enceinte

celtique dite Château de Bélize. Pour les anciens,

ces amoncellements de

pierres ne pouvaient être que les ruines d'un château,

d'où ce nom. En réalité

il s'agit des vestiges d'une enceinte de l'époque celtique,

l'une de ces

fortifications que les Ségusiaves avaient édifiées

sur les sommets, entre

autres pour surveiller leurs turbulents voisins les Allobroges. L'un des premiers auteurs

à signaler l'existence

du Château de Bélize semble être

Étienne Mulsant, dans ses Souvenirs

du Mont Pilat, tome II. Puis

c'est F.

Gabut, précédemment évoqué, qui vint sur le

terrain vers 1892 et laissa une

description assez précise du site, reprise et

vérifiée en 1927 par Louis Dugas.

Plan

sommaire de l'enceinte de Château de Bélize Le plan schématique

joint à l'ouvrage de Louis

Dugas montre que l'enceinte possédait une entrée à

l'ouest (en 1 sur

le plan ci-dessus) à laquelle succédait

une sente sinueuse ménagée dans l'épaisseur de la

muraille du nord (2)

pour finalement accéder à l'intérieur de

l'enceinte par l'est (3).

F. Gabut a

vu une sorte de « petite caverne » en

forme de triangle

rectangle longue d'1,50 m (4),

ainsi qu'une

grande pierre de 3 x 2 m pour 0,90 m d'épaisseur, qu'il

identifiait comme

« une sorte de table destinée à recevoir

les offrandes des

fidèles ». (5). F. Gabut nous apprend

également que

l'enceinte mesure 70 m de long ; la largeur des murailles varie de

4 à 8

m, pour une hauteur apparente de 1,50 m. Le mur sud, côté

falaise, était selon

l'auteur « relevé

en parement avec des

roches énormes calées au moyen de pierres et de

pierrailles ».

Vestige

de muraille du Château de Bélize Dans l'épaisseur de ce

mur sud, F. Gabut voyait

une sorte de réduit, protégé du nord par une

grande pierre verticale, qu'il

imaginait comme le lieu où se tenait le prêtre. Ce

réduit toujours visible

aujourd'hui a fait l'objet fin 2002 d'un tag mystérieux – comme

plusieurs autres

sites de la région, entre autres les Roches de Marlin.

Pierre

de protection du réduit décrit par F. Gabut – tag

tracé fin 2002 Côté nord de

l'enceinte on peut voir encore

diverses murailles, déjà signalées par F. Gabut,

dont un fond de cabane carrée

bien visible sur le croquis de Louis Dugas (6). Peu après sa

création en 1974, le Parc Naturel

Régional du Pilat publia une série de Fiches

archéologiques, réalisées

par son directeur adjoint Georges Pétillon. La Fiche n° 1 de

Pélussin est

consacrée au Château de Bélize. On y

apprend qu'en 1973, un

sondage a révélé plusieurs fragments de

céramique, grise pour la plupart, et un fragment

apparenté aux sigillées

jaunes, qui semblaient traduire une longue occupation du site, allant

depuis le

bronze moyen jusqu'à la guerre de cent ans. Cette fiche signale aussi la

découverte par

Raymond Grau, au pied de la falaise, d'une tête humaine en forme

de boule, de

15 cm de diamètre environ, dont les yeux et la bouche sont

parqués d'un trait

creux. Georges Pétillon ajoute que cette tête était

extrêmement semblable à

celle de la statuette encastrée dans le mur d'une grange au

hameau du Montant

près de Chuyer, au pied du Crêt de Baronnette

côté est. Cette figure paraît

dater, selon les spécialistes venus l'examiner, de l'âge

du bronze.

La

statue du Montant Autour du Château de

Bélize on voit de

nombreux fonds de cabanes dans les bois, ce qui prouve que le lieu

connut une

certaine occupation. Le site était même déjà

fréquenté dès l'époque des

mégalithes. F. Gabut signalait la présence d'une cuvette

avec déversoir qui

paraît être un bassin mégalithique. Au centre de

l'enceinte, on voyait encore

dans les années 80 une dalle de roc, creusée d'un grand

bassin, brisée en deux

morceaux. En poursuivant sur le sentier

qui traverse tout

le site et sa belle hêtraie, en direction du sommet proprement

dit du crêt, on

accède au Rocher de la Fausse Monnaie, un nom qui a

disparu des cartes

actuelles alors qu'il figurait sur les éditions

précédentes. De toute évidence

ce nom doit être la déformation d'un nom ancien, dont les

gens ne comprenaient

plus le sens, et qu'ils ont transformé en un équivalent

phonétique

compréhensible, mais incongru. Par exemple on trouve à

Marseille l'Anse de

la Fausse Monnaie, un toponyme sujet à bien des

interprétations. Fausse

pourrait aussi dériver de fosse, ou du grec phos,

lumière, ou encore de fau,

nom local du hêtre, un arbre abondant sur ce crêt. Quant

à monnaie, ne

pourrait-on pas y voir la déformation du celtique nemeton,

temple ou

clairière consacrée, par sa ressemblance avec le mot

monnaie en latin : monetæ

(prononcer monété) ? Cela dit, en dehors de son nom

curieux, ce Rocher

de la Fausse Monnaie n'a rien de particulier. C'est un gros bloc de

micaschiste émergeant du sol, sur lequel reposent plusieurs

pierres détachées,

couvertes de mousse. Le site est donc tout à fait comparable aux

Roches de

Marlin, sauf qu'ici aucune cupule ne vient particulariser ce rocher,

qui

n'aurait rien de plus intéressant s'il n'avait pas

été répertorié sous ce nom

particulier.

Le

site du Rocher de la Fausse Monnaie AUTOUR DE PÉLUSSIN Plusieurs sentiers descendent

sur le versant sud

des collines de Quatregrains et de Baronnette. Tous permettent de

rejoindre la

vieille voie romaine, qui depuis le col de la Croix de Montvieux

descend sur

Pélussin. Elle passe à deux pas du hameau de la Roche,

où un grand rocher, orné

de cupules et bassins, a été amputé d'une partie

en 1935 pour élargir la route.

Dans le morceau qui a disparu, on pouvait voir jadis un fauteuil

taillé

regardant le soleil levant du solstice d'hiver, ainsi que la gravure

d'un

svastika, comme l'a signalé Louis Dugas dans son livre Étude

sur quelques

monuments celtiques du Mont Pilat, paru en 1927. En descendant de la Roche, les

pèlerins pouvaient

accéder à la « carrière de

meules » située près du Pont du Mas. Dans

l'angle d'un pré un rocher granitique émerge du sol, on

peut y voir plusieurs

traces d'extraction de meules, une technique utilisée jusqu'au

Moyen-Âge pour

fabriquer des meules de moulin. Jusque dans les années 80, on

voyait également

à l'autre bout du pré une belle meule intacte, non

détachée de son socle, mais

elle a disparu et il n'en reste plus que des photos. Il y a plusieurs

carrières

de ce type dans la région, celle du hameau du Moulin, tout

proche, celle du bois

de la Chanal, également à proximité, ou un peu

plus loin celle des Alouettes

près de Gencenas.

Pierres

à meules près du Pont du Mas – à droite la meule

disparue Après Pélussin,

les pèlerins avaient le choix

entre plusieurs itinéraires possibles. L'un d'eux passe par le

Bois de la

Valette, dans lequel on trouve plusieurs sites mégalithiques. Il

y a un grand

rocher, dominant le paysage, avec de multiples cupules, bassins,

rigoles. Puis

en contrebas plusieurs rochers dans le sous-bois, avec de beaux

bassins. Tout

en haut du même bois, au sommet de la colline, se cachent les

Pierres Juton

(orthographe ancienne) ou Juthon (orthographe sur les cartes plus

récentes).

C'est un site dégagé dans les années 70, mais la

végétation ayant repris ses

droits il est un peu difficile à retrouver aujourd'hui.

Plusieurs pierres

émergent plus ou moins du sol, dont un dôme principal en

deux parties. Chacune

est creusée d'un bassin ; le premier est rond, très

net, de 30 cm de

diamètre environ, pourvu d'une petite rigole

d'écoulement ; le second est

ovale, moins marqué et utilisant une cassure naturelle de la

roche. Dans le

premier bassin le liquide devait atteindre un certain niveau avant de

s'écouler, dans le second il s'infiltrait dans la roche

dès qu'on l'y versait.

Pierres

Juton – les deux bassins du dôme rocheux principal Il y a aussi cette grande

dalle, où l'on peut

voir ce qui ressemble à la gravure d'un personnage, ainsi que

des lignes qui

paraissent désigner les levers du soleil aux solstices

d'été et d'hiver. Et puis

encore une autre trace d'extraction de meule, bien nette, de

près d'un mètre de

diamètre.

Pierres

Juton – trace d'extraction de meule VERS LES SOMMETS Commençait ensuite la

partie la plus ardue du

parcours, l'ascension en direction du Pic des Trois Dents, laquelle

pouvait se

faire par différentes approches. Signalée dès 1555

par Jean du Choul, cette

montagne au profil caractéristique est devenue

emblématique du Pilat. L'une des

variantes dans la légende de Ponce Pilate dit qu'elle fut

créée en une nuit par

un tremblement de terre, afin que l'ancien préfet de

Judée ait devant lui

l'image des trois croix du calvaire. Au printemps, quand les genets

sont en

fleurs, le paysage magnifique fait oublier la rudesse du sentier

d'accès.

Le

Pic des Trois Dents Entre les deux

premières dents, les Celtes

avaient édifié deux murailles parallèles, qui

isolaient un espace sacré.

Étienne Mulsant dans ses Souvenirs du Mont Pilat, tome

II, fut l'un des

premiers à décrire cette enceinte. Lorsque dans les

années 60 Jean Combe

écrivit son Histoire du Mont Pilat, des Temps perdus au XVIIe

siècle, il fit appel à Raymond Grau pour dessiner un

plan de l'enceinte des

Trois Dents, et lui demanda de la décrire. Il ressort de ses

indications que la

muraille du haut, construite au sommet de la crête, a 50 m de

long pour 1 m de

large ; une entrée, située au milieu, a 1 m de large

(1 sur le plan

ci-dessous). La seconde muraille

est située 50 m plus bas ; elle mesure 100 m de long pour

1,50 m de

large ; une entrée de 2 m de large (2)

est située en regard de l'entrée du haut. Au bout de

cette muraille côté SE,

une sorte de passage de 2 m de large remonte en pente douce (3).

Plan

sommaire de l'enceinte des Trois Dents Outre sa fonction de

surveillance, le site des

Trois Dents devait aussi servir de temple en plein air

réservé à une élite

religieuse, ce que pressentait Étienne Mulsant lorsqu'il

écrivait à propos de

son enceinte : « elle était chargée

d'isoler, de la multitude, les

druides ou prêtres des Gaulois, quand ils offraient leur

prières ou leurs

sacrifices à l'Éternel. »

Carte

postale ancienne – les murailles sont bien visibles On a assisté à

un boisement de la montagne au XXe

siècle, qui a eu pour effet de masquer totalement l'enceinte

celtique – bien

visible sur les cartes postales du début du siècle –

jusqu'à ce que le Parc

Naturel Régional du Pilat vienne débroussailler le site

et lui redonner son

aspect ancien, dans les années 90. Le sentier, qui partait du

Crêt du Graland

en descendant à travers un chirat, était assez sportif.

Il a été remplacé par

un nouveau sentier, partant du col du Gratteau, un peu plus facile.

La

muraille inférieure aujourd'hui L'enceinte des Trois Dents ne

devait pas

accueillir un grand nombre de desservants, car l'alimentation en eau se

limitait à ce que l'on nomme le Puits des Fées,

décrit par plusieurs

auteurs, dont L.-Pierre Gras dans son Essai de classification des

monuments

pré-historiques du Forez paru en 1872. L'eau sort d'un

orifice circulaire,

creusé dans le roc à 1,70 m de hauteur environ, puis suit

un large chenal

jusque dans une vasque au niveau du sol. Ce n'est pas à

proprement parler une

source, mais plutôt semble-t-il un système de drainage des

eaux pluviales

infiltrées dans le rocher. Ce Puits des Fées (en 4 sur le plan) est

situé au pied de la

première dent, à l'amorce de la muraille du bas. Le

sentier d'accès arrive à ce

niveau, et longe ensuite la muraille inférieure.

Le

Puits des Fées Après avoir

pérégriné sur le Pic des Trois Dents,

les pèlerins se dirigeaient vers Saint-Sabin. Les Gaulois

avaient transformé le

sommet de cette montagne en enceinte de forme elliptique.

Côtés nord, ouest et

sud, c'est une muraille en pierres sèches qui fermait

l'espace ; côté est

le talus abrupt suffisait à interdire l'accès au site.

Cette enceinte devait

faire dans les 400 m de long pour 150 de large, avec une entrée

à chaque

extrémité, au nord et au sud. Il reste par endroits de

beaux vestiges de la

muraille, en particulier au niveau de l'entrée du sud, où

l'on peut voir encore

les restes de deux cabanes carrées, l'une tournée vers

l'extérieur et l'autre

vers l'intérieur.

Entrée

sud - Vestige de la cabane intérieure L'entrée du nord a

été élargie en 1683 lors de la

reconstruction de la chapelle, pour permettre le passage des chars

apportant

les matériaux. À l'origine elle devait présenter

une physionomie comparable à

celle de l'entrée sud. Au centre nord de l'enceinte se trouve

cette grande

pierre que Louis Dugas – et tous les auteurs qui lui ont

succédé – qualifiait

de « cubique » et de « pierre

à sacrifices ».

Sa surface présente une légère concavité,

et l'eau s'y amasse par temps de

pluie. Une cuvette triangulaire y est visible, mais elle semble

d'origine

purement naturelle.

La

chapelle Saint-Sabin vue de la « pierre à

sacrifices » Une sorte de tumulus jouxte

cette pierre au sud.

Ce grand tas de pierre a été fouillé dans les

années 30, et des poteries ont

été mises à jour. En contrebas, au bord du

sentier, une pierre levée haute de

1,60 m environ, qualifiée de menhir par certains,

présente sur sa face plane

trois croix, dues aux failles naturelles de la roche. Par contre une

petite

croix latine très nette a été gravée au

sommet. Il est certain que Saint-Sabin

a toujours été un site sacré, occupé par

toutes les religions qui s'y sont

succédé, depuis le temps des mégalithes jusqu'aux

premiers chrétiens.

Le

« menhir » de Saint-Sabin VERS COLOMBIER ET SAINT-JULIEN Les pèlerins quittaient

Saint-Sabin par le vieux

chemin, bien oublié aujourd'hui, qui descend à travers le

Bois de la Corée

jusqu'au hameau de Buet. De là ils poursuivaient en direction de

Colombier par

le Moulin-Michel. Ils passaient donc immanquablement devant ce grand

rocher

auquel la tradition populaire a donné le nom de Pierre

à Dents. C'est

une petite falaise dominant le ruisseau du Ternay. Vue de loin, elle

paraît

« montrer les dents », d'où son nom.

Lorsqu'on s'approche, on

découvre deux rangées sculptées chacune d'une

sorte de frise, sans qu'il soit

possible de déterminer ce que celui qui a ainsi taillé le

rocher a voulu

représenter. Aucun auteur ancien ne parle de ce site, il faut

attendre les Fiches

archéologiques de Georges Pétillon pour le voir

mentionné.

L'étrange

Pierre à Dents, aussi mystérieuse de loin que de

près Il était possible

autrefois de monter directement

vers le hameau des Roches, par un sentier disparu aujourd'hui. Ce

hameau doit

son nom à la présence de grands rochers aux formes un peu

tourmentées. Deux

blocs semblent adossés l'un à l'autre. En face d'eux, une

sorte de banc naturel

invite le promeneur à s'asseoir. Dans cette position, par le

faible espace

entre les deux rochers, on « vise » exactement le

Menhir du Flat,

distant d'environ 1200 m.

Les

Roches – visée vers le menhir du Flat Ce menhir constituait donc

l'étape suivante.

C'est une grande pierre haute de 4 m, encore attachée au socle

rocheux. Ce

n'est donc pas strictement un menhir – au sens de pierre

détachée, déplacée et

replantée – mais plutôt une aiguille de roc taillée

dans un rocher plus gros à

l'origine. Le résultat est le même sans doute, et le cas

n'est pas unique. Les

pierres débités ont servi à édifier le

tumulus situé en contrebas. Le menhir

appartient à une veine rocheuse aux fractures verticales, bien

visible quelques

mètres à l'est, où elle a été

taillée pour permettre le passage d'un chemin

creux formant une sorte d'enceinte. L'érosion naturelle, ou les

hommes, a

creusé dans ce rocher deux « gorges de

visée » permettant

d'apercevoir depuis le chemin le sommet du menhir. Deux bassins sont

également

creusés dans ce roc, l'un rond à rigole et l'autre ovale

sur une cassure

naturelle, exactement sur le principe déjà observé

aux Pierres Juton.

Le

Menhir du Flat Un visage paraît

taillé sur la face ouest du

menhir. Il était déjà visible sur des photos

prises au début du XXe

siècle. La ressemblance avec les

« statues-menhirs » de Filitosa en

Corse est frappante. Un peu plus près de nous, le menhir central

du cromlech

des Perrarines sur le Causse de Blandas (Gard) s'orne lui aussi d'un

visage sur

sa face occidentale. La comparaison avec celui du Flat est troublante.

Patrick

et le menhir de Blandas – en médaillon le visage du Flat Suivant toujours plus ou moins

le cours du

Ternay, le chemin quittait Colombier pour se diriger vers

Saint-Julien-Molin-Molette.

Si la route actuelle longe la fameuse carrière tant

controversée, le chemin

ancestral longe quant à lui l'ancêtre de cette

carrière, un front de taille

paraissant particulièrement ancien, et abandonné depuis

longtemps. Ici se

termine le sentier des pierres, car plus aucun mégalithe ne

viendra émailler le

chemin des pèlerins en terre pilatoise, à moins de

consentir à quelques écarts

significatifs. SUR LES DEUX VERSANTS DE LA

DÉÔME Après Bourg-Argental,

les étapes suivantes sur le

chemin des étoiles étaient Saint-Sauveur-en-Rue et le col

du Tracol. Certains

pèlerins faisaient peut-être des détours par l'un

ou l'autre versant de la

haute vallée de la Déôme, soit côté

nord, soit côté sud. Par le versant nord,

ils pouvaient monter jusqu'au Menhir du Bouchet, grande pierre

posée sur

une aire rocheuse creusée de cupules et bassins. Par le versant

sud, la

grimpette encore plus rude les amenait jusqu'à Montchal, et un

peu au-delà aux

sites de Joanabel et de la Baignoire des Gaulois. Le hameau de Joanabel semble

devoir son nom au

dieu Bel ou Belenos, l'Apollon gaulois, dieu du soleil, qui a

donné de nombreux

toponymes en Bel, comme Bel-Air que l'on rencontre très

fréquemment. Un grand

rocher est à l'écart du hameau. Outre de nombreuses

cupules, certaines aux

formes très suggestives de sexe féminin, il est

creusé d'un fauteuil dans

lequel on peut s'asseoir, pour fixer une fois encore le lever du soleil

au

solstice d'hiver.

Le

rocher de Joanabel En continuant un peu plus loin

par le même

chemin, on accède au lieu-dit la Volière et à ce

site auquel on a cru bon de

donner, dans les années 90, le nom saugrenu de Baignoire des

Gaulois.

Invention journalistique probablement, ce vocable a malheureusement

perduré.

Pourtant, si on y voit un rocher avec un grand bassin ressemblant en

effet

vaguement à une baignoire, celle-ci ne doit rien aux Gaulois,

lesquels

d'ailleurs n'appréciaient l'eau que très

modérément. Pour les géologues ce

bassin est totalement naturel, il est dû au

phénomène de gel et dégel de l'eau

infiltrée dans les cassures naturelles du « granite

à cordiérite »,

ce qui a fini par créer cette excavation. Pour les tenants d'une

hypothèse

mégalithique, ce sont évidemment les hommes qui ont

créé ce bassin, destiné à

des bains à valeur purement thérapeutique. Il faut noter

qu'une « sœur

jumelle » de cette baignoire est visible sur le site du

château fort de

Polignac (Haute-Loire).

La

« Baignoire des Gaulois » Après

Saint-Sauveur-en-Rue, les pèlerins

grimpaient vers le col du Tracol. Un dernier regard sur le Pilat, et

c'était la

descente vers le Velay. Et c'est une autre histoire... La suite est

à découvrir

dans mon livre Avec les pèlerins de Compostelle, en

Lyonnais, Pilat et Velay,

Actes Graphiques éditeur. |

A

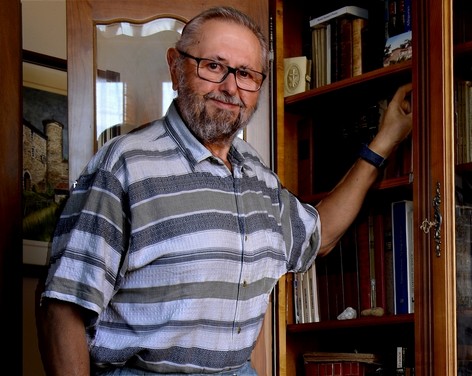

présent il est temps de retrouver notre nouvel invité,

notre Ami Adrien Tidjarian.

|

|

|

|

1/

Regards du Pilat : Bonjour Adrien. Vous exercez la profession

très peu connue de santonnier. En quoi consiste ce métier

d’art ? Adrien

Tidjarian : Bonjour à vous. Il s’agit pour moi de

réaliser

des santons, en réalité de petites figurines

régulièrement de 8 centimètres de hauteur, mais

parfois plus

grandes aussi. Pour ce

faire, j’utilise uniquement l’argile. Avant la Révolution

française, les

premiers santons étaient en plâtre et sont arrivés

en provenance d’Italie. 2/

Regards

du Pilat : Comment

est-ce que l’on fabrique un santon

et combien de temps faut-il pour arriver jusqu’à sa

commercialisation ? Adrien Tidjarian : Un santon est fabriqué à partir de moules qu’il me faut préalablement réaliser ; chacun est en fin de compte un prototype en deux parties. Pour réaliser un santon, je mets de l’argile à l’intérieur et une fois la quantité nécessaire bien répartie, j’appui très fort. J’obtiens donc ainsi un santon qu’il me reste à cuire et à peindre. Avant ces deux opérations, je retire préalablement avec de petits outils les quelques imperfections laissées à la suite du démoulage. Pour résumer les différentes étapes successives sont : la création du prototype et du moule, le pressage de l'argile dans le moule, puis l'ébarbage, le séchage, la cuisson et la peinture.

Pour

remplir mon four, pour l’optimiser,

j’attends d’avoir réalisé environ 300 pièces ce

qui signifie environ deux mois

de travail. La cuisson à proprement parler se fait à une

température de 980

degrés. Il faut environ 6h30 pour monter le four à 650

degrés puis 1h30

supplémentaire pour atteindre les 980 degrés requis. Il

me reste ensuite

l’opération ‘peinture’. Cette dernière phase impose

beaucoup de précision et de

minutie. Il faut compter de 1 à 2 heures par santon pour

atteindre l’objectif

de qualité recherchée. 3/

Regards

du Pilat : Quelle

est votre formation initiale et

comment vous est venue l’idée de devenir santonnier ? Adrien

Tidjarian : Je

suis titulaire d’un BTS Système Constructif

Bois Habitat. Avant de devenir santonnier, j’ai préalablement

exercé la

profession de menuisier-ébéniste. J’ai de très

longue date, depuis ma petite

enfance, apprécié la réalisation de crèches

à l’occasion des fêtes de Noël.

C’est là que j’ai manipulé mes premiers santons et que

remonte sûrement ma

vocation. Je crois bon d’ajouter qu’il est souhaitable d’avoir à

la base de

bonnes aspirations pour la sculpture. 4/

Regards

du Pilat : Avez-vous

suivi une formation complémentaire

pour pouvoir exercer ce métier ? Adrien

Tidjarian : Oui.

Durant mes études, j’ai déjà eu l’occasion

de vivre des expériences riches et variées chez

différents maitres de stages.

Mais la plus enrichissante de mes rencontres fut sans doute celle avec un vieux monsieur, un santonnier qui

normalement ne dispensait pas de formation. Je ne le remercierai jamais

assez.

Aujourd’hui, il a près de 80 ans et exerce toujours ce beau

métier de santonnier. 5/

Regards

du Pilat : A

combien estimez-vous le nombre de

santonniers en France et ce chiffre est-il plutôt en hausse ou en

baisse ? Adrien

Tidjarian : A

ma connaissance, il y a environ 250

santonniers en France principalement en régions

Rhône-Alpes et PACA ;

vient ensuite le Languedoc. Nous sommes seulement 2 dans le

département de la

Loire et je suis seul dans le Parc Naturel Régional du Pilat.

Je

ne connais pas l’évolution future du nombre

de santonniers sachant que beaucoup sont déjà aujourd’hui

âgés. Je préciserai

toutefois que bien souvent c’est un métier d’appoint, une

seconde profession

exercée par exemple par des paysans qui l’hiver réalisent

des santons là où leur

activité première est moins intense. 6/

Regards

du Pilat : Est-ce

que ce métier demande des

investissements financiers importants avec notamment l’achat de

matériels

couteux ? Adrien

Tidjarian :Le

plus gros de mes investissements fut

l’acquisition d’un four pour un montant voisin de 3 000 euros.

Autrement, mes

dépenses courantes sont destinées à l’achat de

l’argile et des peintures. Je

dispose d’un vaste choix parmi 300 teintes pour réaliser toutes

les nuances

nécessaires à la décoration des figurines. 7/

Regards

du Pilat : Vous

participez à des salons, vous pratiquez

également la vente par correspondance grâce à un

magnifique site Internet que

nous invitons vivement nos internautes à aller visiter www.lessantonsadrien.fr.

Est-ce là les seuls moyens pour vous faire

connaitre ? Adrien

Tidjarian : Ce

sont effectivement les principaux. Je

participe à 8 salons majeurs situés entre Loriol sur

Drôme et Arles. La Vallée

du Rhône reste le principal point d’ancrage des santonniers.

Parallèlement, mon

site Internet a permis et continue de me faire connaitre aux quatre

coins de

l’hexagone et aussi progressivement à l’étranger. 8/

Regards

du Pilat : Combien

de santons différents propose votre

catalogue qui semble riche et en constante évolution ? Adrien

Tidjarian : J’avais,

pour vous donner un ordre d’idée, 47

santons dans mon catalogue en 2017 et 65 à fin 2018. Je travail

par thème et

ceux-ci sont en développement permanent. Pour exemple, je

propose bien

évidemment la Sainte Famille incontournable pour les

crèches mais pas seulement.

Les métiers comme les foins, l’agriculture, les

lavandières … mais également le

thème des gitans très apprécié dans le sud

de la France … Résidant sur la

commune de Sainte-Croix-en-Jarez, là où l’on peut admirer

une ancienne

Chartreuse renommée, il m’est apparu naturel de réaliser

des santons

concrétisant des Pères Chartreux.

9/

Regards

du Pilat : Est-ce

qu’il se dégage une origine

territoriale de la clientèle ou bien au contraire cette

dernière provient

vraiment des quatre coins de l’hexagone ? Adrien

Tidjarian : Je

développe mes ventes maintenant dans toute

la France mais comme je vous l’ai dit un peu avant, le grand quart

sud-est, de

par ma présence à des salons ; demeure encore mon

premier secteur de

vente. Internet faisant le reste, j’ai des commandes en provenance de

toutes les

régions et aussi de l’étranger. 10/

Regards

du Pilat : Depuis

de nombreuses années, vous proposez

au public de venir à l’église de Sainte-Croix-en-Jarez

durant les mois de

décembre et janvier pour y admirer l’une des plus belles

crèches de Noël de la

Région Auvergne-Rhône-Alpes. Positionnée dans le

chœur de l’église, cette

dernière, une crèche provençale animée,

dépasse les 60 mètres carrés. Comment

est né ce magnifique projet ? Adrien

Tidjarian : La

réalisation de cette crèche, améliorée

chaque année, s’avère, effectivement, une très

belle aventure, commencée voici

plus d’une décennie. J’ai toujours aimé les

crèches. Tout petit, ma mère, qui

travaillait à Saint-Chamond chez les Frères Maristes,

m’emmenait tous les ans

voir leur crèche de Noël et cela m’enchantait. Avec le

temps, je m’efforçais à

mon tour d’en réaliser une à la maison et de l’embellir

sensiblement chaque

année. Une année, le bulletin municipal de

Sainte-Croix-en-Jarez a glissé une

photo de mon travail sur l’une des pages du bulletin municipal. Puis,

un jour,

c’est le Maire du village qui m’a proposé de réaliser une

crèche dans l’église

de Sainte-Croix. J’avais 14 ans et cette première crèche

de 4 mètres carrés fut

présentée sur la table de communion. Progressivement, au

fil des ans, cette

crèche est passée à 8 puis à 20

mètres carrés. J’ai un temps investi, une

chapelle latérale de l’église. En 2011, on a

décidé de l’installer dans le

chœur. C’est une entreprise conséquente que de monter la

crèche aujourd’hui, un

travail collectif soigné, réalisé avec des amis

bénévoles, regroupés au sein

d’une vraie association. Même si avec le temps, on prend

certaines habitudes,

c’est sur près d’un mois et demi que l’on monte progressivement

la crèche de

Noël de Sainte-Croix-en-Jarez qui aujourd’hui dépasse les

60 mètres carrés en

occupant tout le chœur de l’église. Regards

du Pilat : Adrien,

nous vous remercions beaucoup pour

l’ensemble de vos réponses et pour le bel accueil que vous nous

avez réservé

dans votre atelier, ici chez vous à Sainte-Croix-en-Jarez. Si

des internautes

veulent en savoir plus ou sont intéressés par vos

magnifiques santons, voici le

lien qui permet d’entrer en contact avec vous : contact@lessantonsadrien.fr |