LES GUERRES DU

PILAT

|

|

|

GUERRES MéDIéVALES DE

VOISINAGE EN VALLéE DU RHÔNE |

|

Au

Moyen-Âge, le Rhône sert de

frontière entre le Royaume de France, sur sa rive droite, et

l’Empire

germanique, sur sa rive gauche. La frontière est plus

théorique que réelle, et

de nombreux échanges ont lieu entre les deux rives, donc entre

les deux pays.

Cependant des querelles de territoires vont naître rapidement,

à cause de

situations particulières, cadeaux empoisonnés des

ancêtres à leurs descendants

ou successeurs. Il est nécessaire, et même indispensable,

de commencer par le

commencement.

|

|

L’éphémère

ROYAUME DE BOURGOGNE - PROVENCE Les rois de France lorgnaient depuis longtemps sur cette région en espérant l’annexer, ce qui leur aurait donné un débouché sur le Rhône et donc sur la Méditerranée. Il leur fallut attendre 1296 et le mariage de Jean Ier, comte de Forez, avec Alix de la Tour, fille du Dauphin du Viennois. Alix apporta en dot à son époux toutes les terres formant la partie sud du Pilat, que l’on prit alors l’habitude de nommer Forez Viennois. Le comté de Forez étant alors un allié du roi de France, un premier jalon était planté. Une quinzaine d’années plus tard, le roi Philippe IV de Valois, le fameux Philippe le Bel, négociait la réunion du Lyonnais à la couronne de France. Dès lors le Rhône servit de frontière entre royaume et empire. Il restait cependant deux exceptions, sources de querelles incessantes : Les Roches-de-Condrieu, bastion royal en terre impériale, et Sainte-Colombe, bastion impérial en terre royale. L’affaire allait se régler dans le sang. |

|

LE Siège de

condrieu Revenons près d’un siècle en arrière. En 1195 Condrieu appartient au comté du Lyonnais, aux mains des archevêques de Lyon depuis la scission ratifiée par le traité de Tassin en 1173, officialisant la séparation du Forez et du Lyonnais. L’archevêque est alors un certain Renaud de Forez, qu’il ne faut pas confondre avec son homonyme, le fils du comte Jean Ier et d’Alix de la Tour, seigneur de Malleval au début du XIVe siècle. Renaud de Forez veut faire de Condrieu une place forte puissante, verrouillant l’accès à Lyon par le sud. Côté nord, en Beaujolais le château d’Anse jouera le même rôle.

On entoure la ville de

remparts : une première enceinte clôt la ville basse,

autour de l’église

et du quartier de la Garenne, une seconde enceinte clôt la ville

haute. À

l’intérieur de celle-ci, une troisième enceinte dessine

les contours du

château. Comme il est d’usage à cette époque,

celui-ci se complète par un

puissant donjon, constituant l’ultime réduit en cas d’attaque,

et des

souterrains permettent de s’en échapper discrètement. Le

donjon de Condrieu est

de plan circulaire, de 15 m de diamètre et de 25 m de haut. Il

s’adosse à une

tour carrée encore plus haute, vestige d’un beffroi ancien.

C’est l’un des plus

gros donjons du monde médiéval, et l’ensemble du

système fortifié est jugé

imprenable. Tout au moins, il l’est pour un assaillant venant du sud,

puisque

le rôle de Condrieu est de protéger l’accès

à Lyon. Il paraît impensable qu’une

attaque puisse venir du nord, de l’intérieur, aussi les

défenses sont-elle

beaucoup plus légères de ce côté-là.

Renaud de Forez accorde aux Condriots de

nombreux privilèges, la population augmente et la ville devient

rapidement

prospère, en particulier dans le domaine de la batellerie qui

fera sa renommée.

|

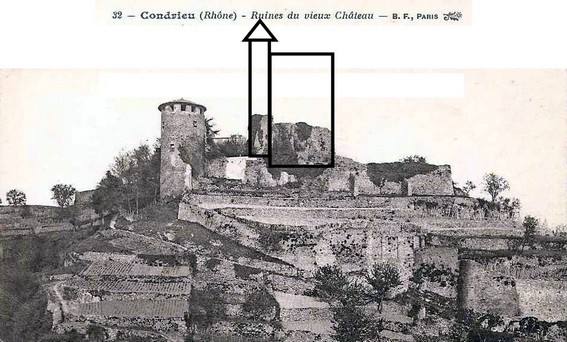

Carte postale ancienne montrant l’état des

ruines du château

de Condrieu au début du XXe siècle. On remarque l’embase

du donjon et de son

beffroi, dont il est facile de dessiner les contours. Cette zone est

aujourd’hui totalement envahie par la végétation. |

Face à Condrieu

s’élève le bourg des

Roches-de-Condrieu, bâti sur un rocher faisant obstacle au

Rhône. Le fleuve le

contourne par un méandre, apportant aux Roches les alluvions qui

rendent sa

terre fertile. Depuis toujours les Condriots se sont attribués

ce lopin, auquel

ils accèdent par un bac à traille, au grand dam des

habitants de

Saint-Clair-du-Rhône, le village voisin, qui le guettent

jalousement. Il faut

dire que les Roches ont fourni une base avancée, permettant aux

Condriots des

incursions nombreuses sur la rive gauche du Rhône. Or si à

l’origine les deux

rives dépendaient de deux comtés différents,

Lyonnais à l’ouest et Viennois à

l’est, les deux appartenaient au même état, l’Empire

Germanique. Il n’en est

plus de même depuis 1312 et la réunion du Lyonnais

à la couronne de France.

Désormais, c’est le royaume de France à l’ouest et

l’empire d’Allemagne à l’est,

exception faite de la terre des Roches-de-Condrieu, enclave royale en

terre

impériale.

|

Panorama pris du Calvaire : Condrieu (on

devine

l’emplacement du château au premier plan), le Rhône, les

Roches-de-Condrieu

dans le méandre du fleuve, au fond Saint-Clair-du-Rhône. |

|

En 1328, les gens de Saint-Clair,

excédés par les incursions

de plus en plus fréquentes des Condriots, décident de

frapper un grand coup. Avec

l’aide et le soutien de l’évêque de Vienne ils vont mettre

le siège devant le

château de Condrieu. Pour cela, ils ont choisi d’attaquer par le

nord, le côté

le moins défendu. Leur expédition remonte jusqu’à

Vienne par la rive gauche du

fleuve. Traverser le Rhône ne pose aucun problème :

non seulement il y a

un pont, mais la terre de Sainte-Colombe, face à Vienne,

appartient à l’empire.

Il ne leur reste plus qu’à redescendre le long de la rive droite

du fleuve,

discrètement, de nuit sans doute, et Condrieu se réveille

un beau matin avec

une armée de dix mille hommes amassée sous ses murailles.

Ce qu’il reste

aujourd’hui des remparts, de ce côté-là de la

ville, permet de juger de leur

faiblesse : le mur n’a qu’une soixantaine de centimètres

d’épaisseur.

Seulement deux tours, une à chaque extrémité,

défendent une muraille percée de

trois larges portes, peu fortifiées. |

La « Porte romane », seul

vestige des 7 portes de

la cité |

Le

siège ne va pas durer très longtemps. Les

fortifications sont enfoncées, cédant l’accès au

château qui sera ruiné, et à

la ville qui sera livrée au pillage. Condrieu aura beaucoup de

mal à s’en

relever, souffrant ensuite du passage des Grandes Compagnies et surtout

de la

peste, qui en 1349 tuera le tiers de ses habitants.

|

|

LE

COUP DE FORCE DES VALOIS Les Condriots criaient vengeance, l’archevêque de Lyon et le roi de France étaient fort mécontents de la situation. Toutes leurs rancoeurs accumulées allaient se focaliser sur l’enclave de Sainte-Colombe, chancre impérial en terre royale. Son existence s’expliquait par le legs fait en 984 par Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne - Provence, à son fils bâtard Burchard II, archevêque de Lyon : toute la rive droite du Rhône, jusqu’à Chavanay, passait alors dans le comté du Lyonnais, à l’exception du territoire de Sainte-Colombe, que Conrad se gardait pour lui, qui resta affilié au comté de Vienne. En 1334 le roi Philippe VI de Valois profite des querelles entre les archevêques de Lyon et de Vienne, au sujet de la guerre fratricide entre Condrieu et Saint-Clair. Il envoie le bailli de Macon prendre possession en son nom de l’enclave de Sainte-Colombe, et il somme Saint-Clair de restituer à Condrieu les terres des Roches, dont ses habitants ont été dépossédés à la suite du siège.

Le bailli

fort zélé estime que les ordres du roi ne trouvent pas

beaucoup d’écho

favorable. Il va se faire un devoir de mettre le siège devant

Saint-Clair, dont

la garnison sera passée au fil de l’épée, le

château détruit, la ville pillée

et brûlée. Quant à Sainte-Colombe, dont il s’est

emparé sans coup férir et dont

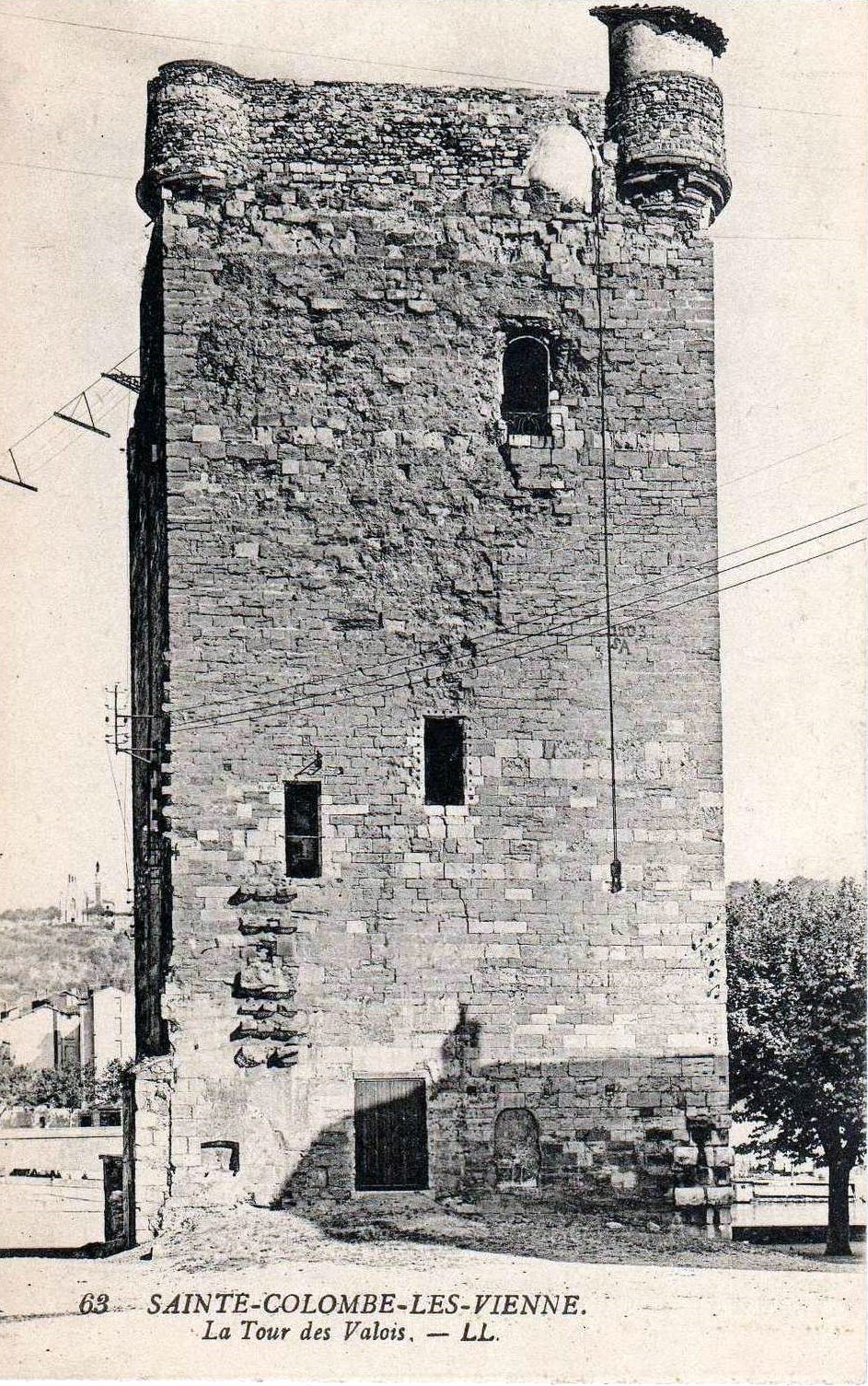

il a fait un bastion royal, il va l’entourer de remparts et dresser

face au

pont de Vienne une puissante tour carrée, haute de plus de 30 m,

à laquelle le

pont donnera accès par une porte fortifiée. Tout ce qui

transite par le pont,

voyageurs et marchandises, doit passer par la tour pour

pénétrer en terre de

France. Bien entendu, le roi en profite pour prélever une taxe,

et il impose de

même un péage fluvial pour la circulation sur le

Rhône. Malgré des agencements

plus ou moins heureux au fil des siècles, et malgré la

disparition de ses

créneaux et de ses mâchicoulis, la « Tour des

Valois » garde encore fière

allure aujourd’hui et continue de narguer la ville de Vienne. |

La Tour des Valois (carte postale ancienne) |

La région connaîtra

d’autres périodes troubles, en

particulier lors des guerres de religion. Mais c’est une autre

histoire… Ce

n’est véritablement qu’au début du XVIIe siècle

que la paix reviendra sur la

Vallée du Rhône.

|