Autour de la Pierre des Trois Evêques, une collection d'indices de la présence d'un site néolithique |

Thomas de Charentenay Thomas de Charentenay 07 66 76 99 11 (laissez

un message, je ne répond jamais aux numéros inconnus) thomas.decharentenay@gmail.com |

|

2023 |

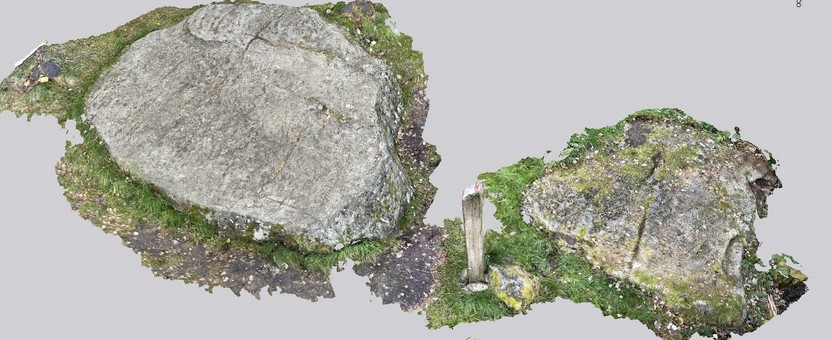

3D

par Thomas de Charentenay

Nous nous attachons à mieux

comprendre la culture néolithique européenne. Pour cela notre focale se porte

entre 5 300 av. n.e et 3 000 av. n.e, en particulier sur deux activités

humaines : d’une part l’installation de sites

mégalithiques comme à Carnac ou Stonehenge, et d’autre part le transport de haches en jadéite alpine à

travers l’Europe à partir des seules carrières italiennes, en passant par le Morbihan.

Les archéologues nous le confirment, ces deux activités sont liées dans la

société élitaire hiérarchisée dès le Vème millénaire av. n.e (Jeunesse 2016).

Cette revue

d’étape, partagée ici, est proposée dans le contexte d’un travail d’interprétation

de certains sites néolithiques en Europe Atlantique. Nous choisissons de

regarder ce qui est donné à voir de cette culture du néolithique, dans sa

dimension exceptionnelle (hors des usages de la vie quotidienne), en nous

posant la question du rapport entre les traces laissées par les hommes du

néolithique et l’usage à l’époque par les acteurs de cette ‘pratique sociale

signifiante’.

Parmi

les sites étudiés, nous trouvons Stonehenge en Angleterre ou encore Carnac en

France, et un site découvert près de Saint-Etienne au lieu-dit ’ La Pierre des Trois Évêques ’ qui

nous sert de cas d’application. Ces sites anciens ne sont ni défensifs, ni

consacrés à l’habitation, ni à la production d’objets ou au commerce. Ils n’ont

pas été ‘ décodés ’ et leur usage précis reste inconnu. Pourtant ces

sites ont en commun des propriétés frappantes : des alignements de menhirs, des

pierres mises en forme, des indications de dates par déductions d'alignement du

soleil sur le monument, des espaces délimités et des voies d’entrée sur des

esplanades aménagées. C’est ce type d’indices que nous cherchons à mettre en

lumière autour de la Pierre des Trois Evêques.

Sources

:

JEUNESSE, C. (2016) " Pierres dressées et mâts-totem : le

pilier comme vecteur de communication publique dans les sociétés

pré-littéraires ", dans : Buchsenschutz O., Jeunesse C., Mordant C.

et Vialou D., dir., Signes et communication dans les civilisations de la

parole, Actes du 139ème Congrès national des sociétés historiques et

scientifiques, Nîmes 2014, Paris, Édition électronique du CTHS, pp. 87-97.

JEUNESSE C. (2016)

« Biens précieux et biens exceptionnels dans la Préhistoire récente de

l’Europe. Le système du dépôt et de la tombe élitaire et la naissance de

l’Europe barbare », Préhistoires Méditerranéennes, [En ligne], 5 | 2016

Les explorations présentées autour de la

Pierre des Trois Évêques se déroulent sur des terrains privés. Si vous allez

sur place, surtout ne pas franchir les clôtures, respecter les lieux qui sont

aussi des lieux de travail pour les exploitants. Les démarches présentées sur

le site de la Pierre des Trois Evêques ont été effectuées avec l’accord des

propriétaires et en ayant informé le Parc Naturel Régional du Pilat. Il est

légalement interdit d’effectuer des fouilles : en cas de découverte mobilière

fortuite faites une déclaration à la DRAC et en Mairie.

Vous pouvez également informer l’association

“des Pierres et des Hommes” https://despierresetdeshommes.fr/ et celle des

Guides Animateurs du Parc Naturel du Pilat http://guidespilat.blogspot.com/

Dans le Pilat, nous sommes donc à la recherche

de traces du néolithique afin d’augmenter la plausibilité d’un aménagement

humain à cette époque. Si l’homme s’y est installé au néolithique, alors il

n’est pas impossible d’y trouver des aménagements à cette époque. Malheureusement

à ce jour, peu d'éléments ont été vérifiés par le monde académique comme datant

de périodes antérieures à la conquête romaine, ou prouvant la présence humaine

avant l'arrivée des romains.

On note cependant une convergence d'indices

récents dans le Parc Naturel autour de périodes anciennes :

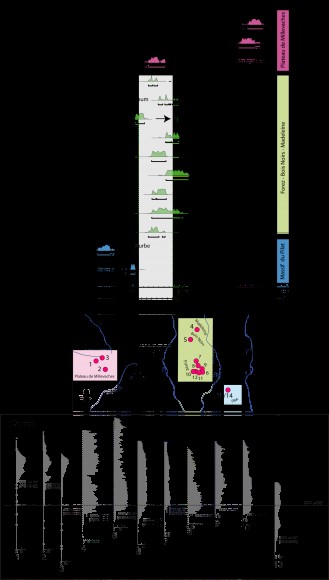

Comme sur de nombreuses autres tourbières en

France, cette étude démontre la présence humaine dans cette zone d'altitude

avec une datation précise de ces événements. Les tourbières d'altitude gardent

en effet la mémoire des pollens, à travers les siècles, et un carottage permet

d'identifier l'empreinte humaine sur le paysage et de la dater.

La Tourbière de Gimel a été analysée et permet

de montrer :

●

la présence d'humains à proximité

de la Pierre des Trois Evêques (900 mètres), impactant le paysage d'une manière

caractéristique de la néolithisation. Suppression de certains arbres,

apparitions de certaines cultures.

●

cette date d’arrivée et

d’intervention humaine forte à Gimel est ancienne (4 500 BC), est précoce par

rapport à d'autres régions de l'Europe Atlantique qui sont néolithisées plus

tardivement.

En un mot c’est à Gimel que la néolithisation

de la France commence, avant la façade Atlantique. On y cultive, taille et

aménage d’une nouvelle façon, d’abord dans le Pilat il y a 6 500 ans.

Cette

plante (carré bleuté) arrive en 1er à Gimel.

Sources :

A propos des tourbières : cahier technique

Rhône Alpes "la connaissance de l'hydrologie"

A propos des tourbières dans le Parc Naturel du Pilat

: document d'objectifs Natura 2000 / Tourbières du Pilat et Landes de

Chaussitre - 2003

L'auteur de cet article a trouvé lors d'une

chasse aux champignons une hache sur la commune de Marlhes, à 7 kilomètres de

la Tourbière de Gimel. Elle a été expertisée par des membres de l'équipe JADE

comme étant une hache carnacéenne en jadéite alpine, datée donc du néolithique.

Sa couleur, sa densité, sa forme sont les éléments principaux de définition du

type de hache et permettent d’en définir la source (en Italie), le lieu mise en

forme (le Morbihan).

Photo : Thomas de Charentenay

Cette hache a donc voyagé depuis l’Italie

(Beigua ou VIso), vers Carnac, puis est revenue dans le Pilat, il y a 6 000 ans

environ.

Source :

Pétrequin (2012) La circulation des haches carnacéennes en Europe

occidentale In : JADE: Grandes haches alpines du Néolithique

européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. (t. 2) (pp.1015-1045)

CASSEN S, (2017).-

D'un signe l'autre, des Alpes à l'Atlantique : représentant et représenté, in :

P. Pétrequin, E. Gauthier et A.M. Pétrequin (ed.), Jade. Objets-signes et

interprétations sociales des jades alpins dans l'Europe néolithique. Les

Cahiers de la MSHE Ledoux, 17

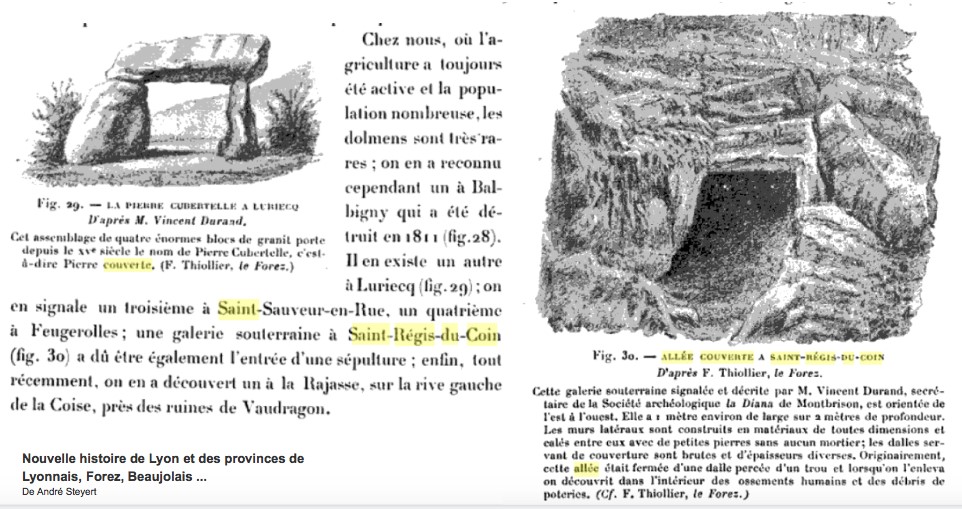

Des allées couvertes ont été signalées sur la

même commune que la Pierre des Trois Évêques (St Sauveur en Rue) et dans la

commune voisine de St Régis du Coin, dans des revues régionales d’archéologie,

au XIXème siècle.

Photo : BNF

Bernoux et Cumin, 1895 Nouvelle histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais,

Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes ...: Antiquité depuis les temps

préhistoriques jusqu'à la chute du royaume burgonde (534) André Steyert -. p29

Description du Mont-Pilat, par Jean Du Choul.

1555 Nouvelle édition, avec la traduction en regard, par E. Mulsant, enrichie

de notes par Alexis Jordan, Drian et Mulsant - 1869 (lire)

/ (reference BNF)

A l'intérieur du Parc Naturel du Pilat on note

plusieurs sites d'intérêt archéologique, comme par exemple l'espace fortifié de

St Sabin. Très peu sont certainement datés. D'autres suscitent un intérêt mais

sans date précise ou expertise officielle ils sont peu exploitables Mais ces

sites comme St Sabin ou le Château Bélize ne sont pas

formellement datés comme le confirment Fabien DELRIEU et Pierre DUTREUIL, et ne

peuvent pas être retenus pour le néolithique.

L’association “des Pierres et des Hommes’

présente sur son site quelques trouvailles particulièrement proches d’aspect de

constructions néolithiques. Les équipes de la DRAC n’ont pas encore rendu leurs

analyses, et nous en restons donc encore dans la présomption, l’hypothèse.

Source :

Delrieu F. et Dutreuil P. 2013: Les fortifications d'altitude en pierres sèches dans le

Haut-Vivarais et le Pilat: architecture et chronologie, Ardèche

Archéologie 30, 2013, p.65-71

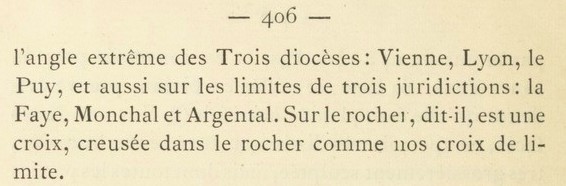

"Au Moyen-Âge, elle devint le point de

jonction entre les évêchés de Lyon, Vienne et Le Puy. La légende veut que

les 3 évêques se soient réunis ici, chacun restant ainsi sur son territoire.

Auparavant, elle délimitait trois provinces romaines de la Gaule : la

Lyonnaise, l’Aquitaine et la Narbonnaise." indique la plaque posée au pied

de la Pierre des Trois Evêques.

Photo : Thomas de Charentenay

André Buisson indique en 2004 :

“La composition géographique des territoires épiscopaux est importante et

démontre un véritable travail de découpage entre les évêchés. Sans doute, dans

un premier temps, les aires territoriales des premiers diocèses de Vienne et de

Lyon ont-elles été calquées sur celles des circonscriptions administratives des

territoires coloniaux. Avec la fondation des colonies de Genève et de Grenoble

et le partage, au profit de ces deux dernières, du territoire de la Viennoise,

la logique a certainement fait que les territoires épiscopaux se calèrent sur

celles-ci. On doit attirer l’attention sur la particularité de la délimitation

du territoire du diocèse de Belley. D. Van Berchem souligne qu’il est

identifié, en 806, lors du partage effectué par Charlemagne, avec l’ancienne

Saboia-Sapaudia de 443. J. Rougier a mis en évidence qu’une part de son

territoire se situait en rive gauche du Rhône, sur les actuels départements de

la Savoie et de l’Isère. Ce même chercheur s’est posé la question d’une

éventuelle tradition celtique dans le repérage des frontières de ce diocèse car

plusieurs points caractéristiques de ses limites se localisaient sur des

emplacements liés à des toponymes celtiques (Arandas, Arandon) liés à

Equoranda. Jean Rougier considérait qu’il s’agissait des limites du territoire

des Allobroges d’outre Rhône. Le territoire de ce même diocèse pourrait

recouvrir également le territoire d’un ancien pagus gallo-romain (le pagus

Octavianus). De toute façon, ce territoire a été pris sur les marges des

ensembles déjà constitués (évêchés de Lyon, de Vienne, de Genève et de Grenoble)

et une « Pierre des trois évêques »

témoigne encore d’un point de contact entre les évêchés de Lyon, Vienne et

Belley.”

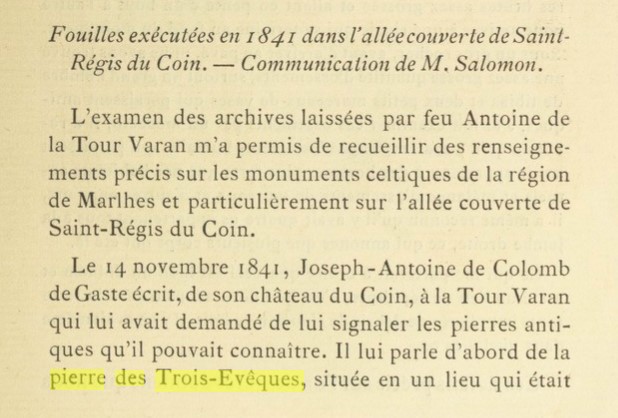

Le Bulletin de la Diana évoque aussi ce rôle frontalier de la Pierre

des Trois Évêques, mais le classe aussi parmi les ‘monuments celtiques’ et

autres allées couvertes.

Sources :

Buisson (2004) Les campagnes lyonnaises et viennoises de la conquête

romaine au VIème siècle de notre ère

p 267

Le Bulletin de la Diana 1920-07

Les

experts de la période néolithique qualifient les sites mégalithiques de sites

mnémoniques. Certains sites monumentaux du néolithique auraient été dédiés à la

transmission d’informations, de mémoires, par échange oral et par des

techniques de mémorisation fondées sur des objets (Yates 1966 ; Clark 2004 ;

Sassman 2005 ; Kelly 2015). Les 10 critères qui permettent de qualifier de tels

sites néolithiques sont les suivants, tels que synthétisés par Kelly :

(1).

Une société stratifiée sans aucun signe de richesse individuelle ou de

coercition

(2).

Sites cérémoniels publics et restreints

(3).

Gros investissement de main-d'œuvre sans raison apparente

(4).

Signes d'un ordre prescrit - la Méthode des Loci (par exemple un cromlech,

cercle régulier, fait de menhirs de formes différentes : l’ordre est celui de

la suite des menhirs autour du cercle)

(5).

Objets décorés énigmatiques

(6).

Un déséquilibre commercial entre arrivants et personnes déjà sur place

(7).

Observations astronomiques et dispositifs calendaires

(8).

Des monuments qui font référence au paysage

(9).

Amélioration acoustique

(10).

L'art rupestre, les gravures sur pierre comme moyen mnémotechnique

Numérotation que nous reprendrons dans la suite des analyses.

« Si un

site archéologique a démontré la plupart, sinon la totalité, des dix

indicateurs (…), alors il est logique de conclure que le contrôle des

connaissances était un aspect fondamental de la culture qui a construit le

monument »

(Kelly 2015) / nous traduisons.

Ces qualificatifs établis par des chercheurs

nous aident à classifier nos observations, à ranger dans des catégories ce qui

paraît a priori peu significatif.

Sources :

CLARK, J.E. (2004) Signs of

Power: The Rise of Cultural Complexity in the Southeast. Tuscaloosa :

University of Alabama Press. 432 p.

KELLY, J. (2015) Knowledge and

Power in Prehistoric Societies, Orality, Memory and the Transmission of Culture.

Cambridge : Cambridge University Press. 416 p.

SASSAMAN, KE. (2005) " Poverty Point as Structure,

Event, Process " dans Journal of Archaeological Method and

Theory. Vol. 12, No. 4, Agency: Methodologies for Interpreting Social

Reproduction, Part 2 (Dec., 2005), pp. 335-364.

YATES, F. (1966) The Art of

Memory. Chicago : University of Chicago Press. 409 p.

Sur la Pierre des Trois Evêques on trouve plus de cent signes gravés dans un

style typique du néolithique : ronds, croix arrondie, croix droite / traits. La

base de comparaison de ce type d’icônes est constituée de plus de 800 exemples

dans les Alpes, ou encore en Bretagne (Cassen 2021) ou en Espagne.

Cette dalle a ensuite été gravée, au XIX eme

siècle, avec le nom des propriétaires des terrains adjacents.

Photo : Thomas de Charentenay

Sources :

Cassen S., Grimaud V., et al. 2021. Signes gravés et architectures funéraires monumentales.

In : Blanchard A., Cassen S. & Guyodo J.-N. (dir.), Architectures

néolithiques de l’île d’Yeu (Vendée). Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, p.

194-283.

Art Rupestre en la provincia de León, Espagne.

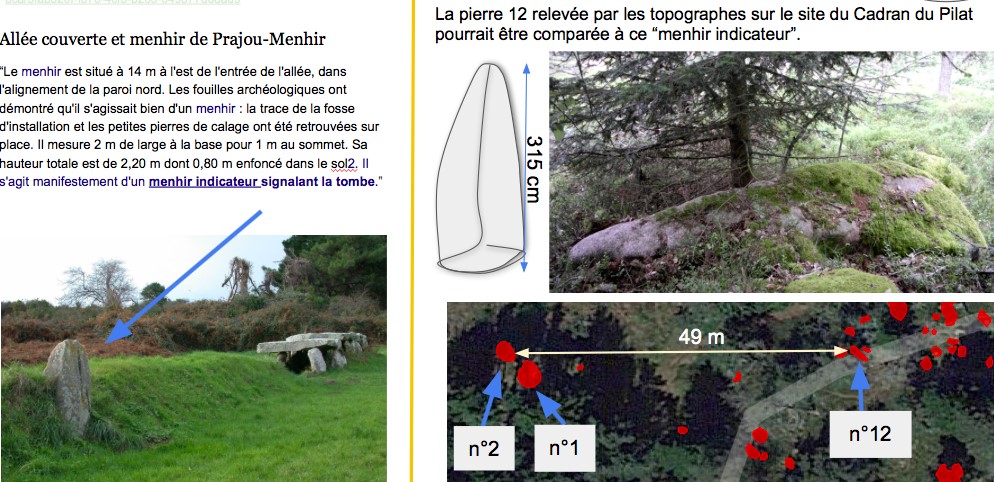

On observe deux types de mur, dont l'utilité

et la typologie sont assez difficiles à définir, ce qui permet par opposition

de classer le site comme non défensif, non agricole, et sans habitation.

Le premier type de murs est fait d'alignements

très bas (une pierre) de blocs contigus, qui ne permettent pas de limiter un

pâturage ou de 'stocker' des pierres le long d'un chemin. Ce sont des lignes de

pierres toutes de dimension comparable. En premier donc, un mur sans utilité

apparente, fait d'une seule hauteur de pierres juxtaposées, de taille

similaire.

Video

illustrant le type de murs très bas Vidéos

illustrant le type de mur massif Video

1 Video 2

Le second type de murs, plus haut, est fait de blocs trop importants pour

ressembler à une entreprise à usage agricole. Mais ils ne sont pas non plus

assez épais (une pierre d'épaisseur) pour offrir une fonction défensive. C'est

un mur encore plus intrigant : la taille et la densité des blocs permet

d'évaluer à 850 kg chaque élément. La disposition sur une épaisseur et trois

hauteurs de blocs importants, avec quelques pierres de calage, en font un

ouvrage pensé et massif. Les blocs sont mis en forme individuellement pour

"s'emboiter" avec le bloc situé en dessous et sur les côtés.

Une carrière à quelques 300 mètres permettait

d'approvisionner en blocs de façon continue. Les techniques d’arrachement de

blocs par pointillés restent encore à analyser car elles sont bien présentes

ici mais pas spécifiques de cette période.

Photo Thomas de Charentenay

Nous avons intégré dans une carte Google les pierres remarquables des

environs immédiats, sans juger si elles sont répertoriées officiellement ou par

simple observation.

●

Au Nord Ouest on intègre en

particulier la "Roche de Cherfoy"

(non répertoriée aux monuments historiques)

●

au Sud Ouest le "menhir du Gnaorou" (non répertorié

aux monuments historiques, malgré sa réparation effectuée en 2012) à la forme

rectangulaire (4 faces).

●

La zone au Sud Est présente le

"rocher des Patureaux" et

"la pierre posée de la Roue"

distants d'un kilomètre de la Pierre des Trois Evêques. Ces appellations ont

été attribuées avant 2015, quand plusieurs randonneurs ont indiqué la

possibilité d'une installation circulaire aux Faves et de "pierres

posées".

Menhir du Gnaorou - Photo Altitude Rando

Rocher des Patureaux - Photo Thomas de

Charentenay

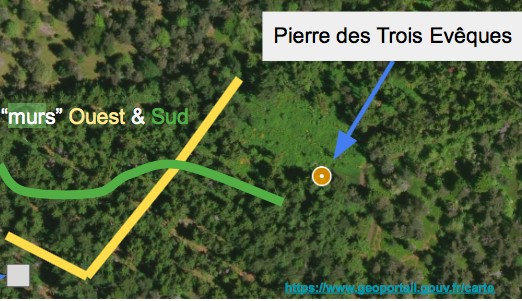

Des pierres isolées remarquables sont

présentées ici. Leur forme particulière et leur position par rapport à la

Pierre des Trois Évêques nous font penser à un aménagement organisé. Elles

portent des noms ou des numéros qu'on retrouve dans le plan détaillé du site et

qui nous permettent de savoir de quoi on parle quand on les évoque.

En rouge “pierres relevées au Cadran du Pilat”

cf carte Google.

Sur cette illustration, le “Viseur des Ecrins”

est un passage entre deux pierres de plus de 3 mètres de long, et qui forme un

couloir sur l’axe entre la Pierre des Trois Évêques (P3E) et le sommet des

Ecrins.

|

|

|

|

Pierre identifiée

dans les bois suite à une approche 'logique'. Cette pierre est plein Sud de

la Pierre des Trois Evêques et plein Ouest du “Viseur des Ecrins”, faisant

office de pierre angulaire. |

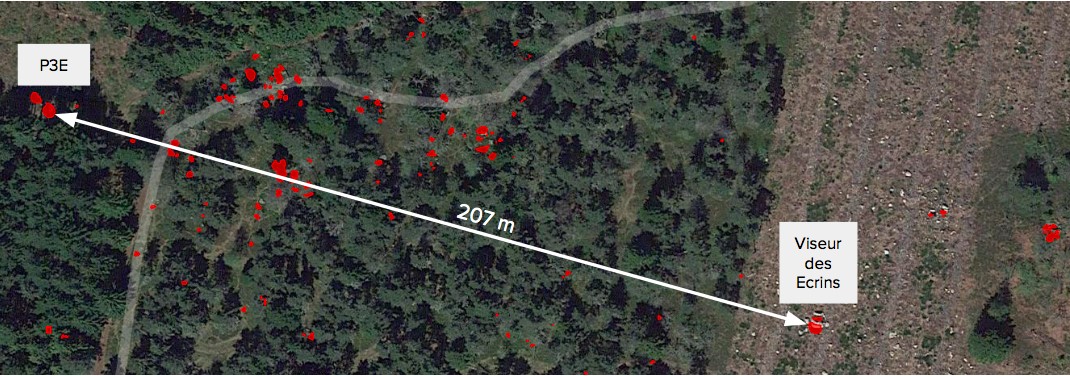

Pierre ‘Signal’ Video

: pierre à trois faces lisses, de base triangulaire. Très

similaire aux menhirs signe indiquant la proximité d’une allée couverte ou

d’une dalle gravée. |

L’emplacement des trois éléments (Viseur, P3E,

pierre angulaire) fait penser à un aménagement volontaire (forme exacte et

proportions exactes d’un triangle rectangle type). En complément de sa place,

la forme de la pierre angulaire nous invite à lui attribuer cette fonction.

La présence d’un possible menhir-signe

renforce aussi cette idée d’aménagement.

Ici nous comparons le menhir signe d’une allée

couverte en Bretagne, avec la pierre à trois faces proche de la Pierre des

Trois Evêques. Autant le menhir que la dalle semblent comparables dans les deux

situations.

Source : Fouilles de l'allée couverte de Prajou-Menhir en

Trébeurden (Côtes-du-Nord) J.

L'Helgouach Bulletin de la Société préhistorique française Année 1966

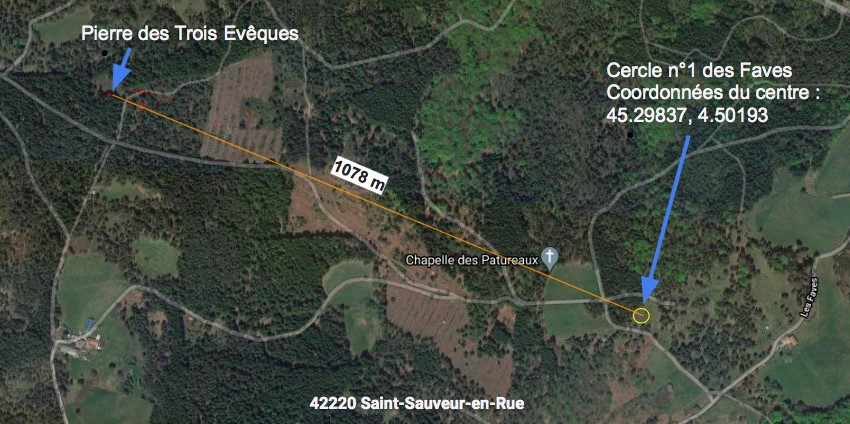

Un cercle a été identifié à proximité de la

Pierre des Trois Evêques, dès 2015 par un randonneur, au lieu-dit 'les Faves'.

A environ 1 km de la Pierre des Trois Evêques,

le cromlech des Faves. Illustration Eric Charpentier

Le cromlech des Faves - Extrait du site

'altitude rando', photo signée BA42

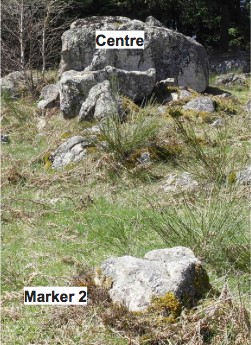

Nous avons travaillé une manière ‘originale’

d’interpréter ce site. Ce cercle nous a semblé organisé comme un exercice de

mathématiques summerien et nous avons voulu le vérifier.

La conception géométrique des cercles est un

exercice très ancien, pratiqué et enseigné plus de 2 000 ans avant notre ère.

Aussi à l'exploration du cercle présumé au lieu dit les Faves, nous

avons formulé l'hypothèse d'un cercle bâti autour d’un triangle isocèle, en

incluant à cette appréciation des similitudes avec l'exercice extrait d'une

tablette sumérienne. On y trouve, selon cette interprétation, les points de

repère clés pour construire un cercle, exactement comme dans l'ordre indiqué

dans l'exercice.

Au Nord du cercle un marqueur 1, matérialisé

par une dalle en forme de souche, un marqueur 2 localisé au Sud Est, et le

centre du cercle circonscrit qui passe par ces deux marqueurs.

Avec l’aide de bénévoles, nous avons refait de

façon expérimentale sur site l'exercice de la tablette, en construisant un

cercle circonscrit, et avons pu positionner 28 pierres autour ce cercle.

Source :

Mémoires de la Mission archéologique en Iran.

Tome XXXIV. Mission de Susiane. TEXTES MATHEMATIQUES DE SUSE. CONTENAU ( G. ) & MECQUENEM ( R. de ) - BRUINS ( E.

M. ) & RUTTEN ( M.)

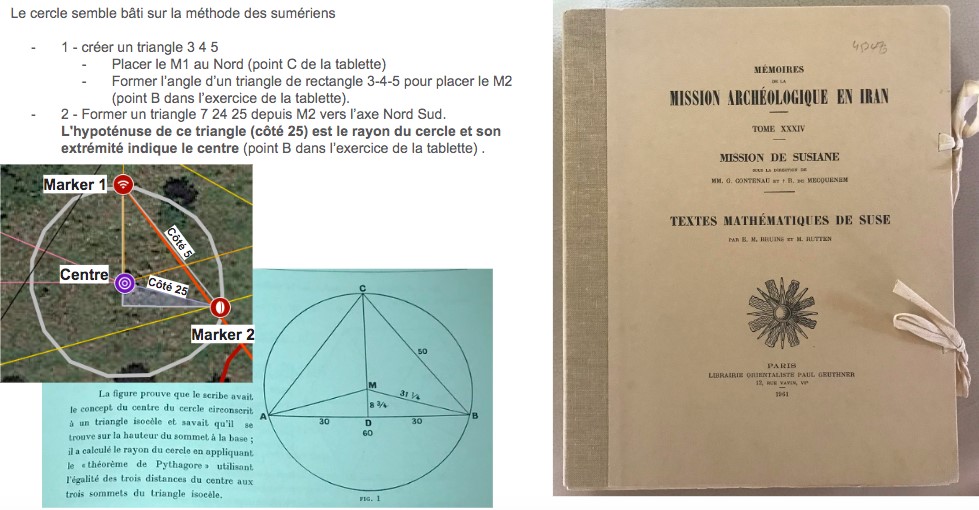

Hypothèse à démontrer : la Pierre des Trois

Evêques serait le point focal d'alignements aux lever et coucher du soleil lors

du solstice d'été et d'hiver, sur l'axe des levers et couchers apparents et des

levers et couchers réels sur l'horizon. Ces caractéristiques (à démontrer) ont

amené à appeler le site "le Cadran du Pilat".

Cette hypothèse suppose de faire le lien entre

des éléments du paysage, artificiellement installés (pierres, murs, limite) et

le parcours de la lumière du soleil au lever et au coucher à certaines dates.

On prend donc comme point de départ ce parcours, centré sur la Pierre des Trois

Evêques. On voit rapidement une conjonction en la limite communale (qui est

aussi la limite diocésaine) et le lever du soleil au 21 juin (solstice d'été)

Illustration : Eric Charpentier

La limite de communes passe par la Pierre des

Trois Evêques et croise exactement la ligne de lever du soleil réel au 21 juin

/ de coucher du soleil réel au 21 décembre.

Limite communale en pointillés à partir de la

Pierre des Trois Evêques

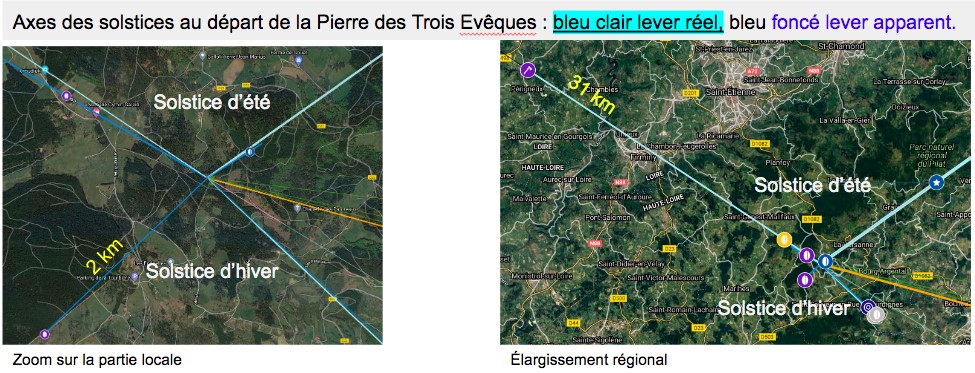

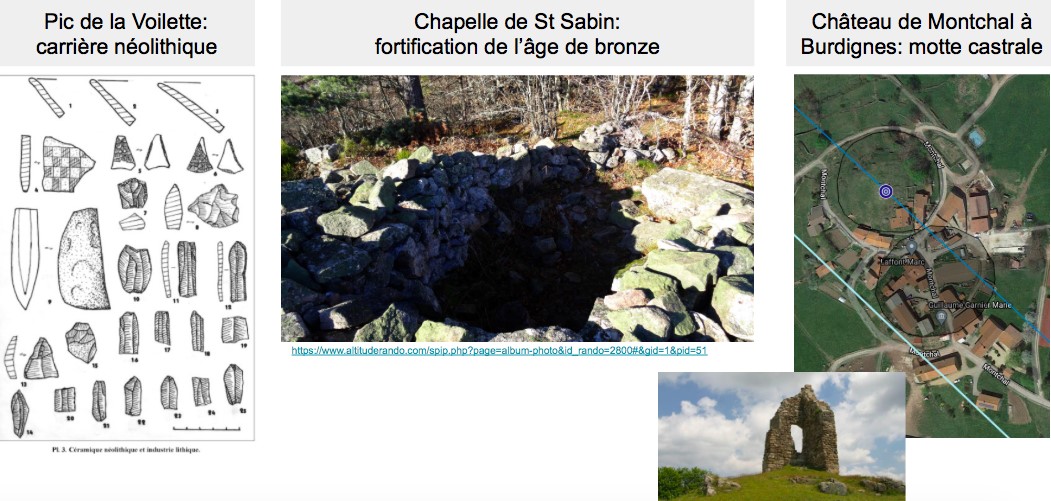

A partir de cette première observation on a pu

relever 8 directions à partir de la Pierre des Trois Evêques :

Lever et coucher du soleil au solstice d'été :

lever apparent, et à l'horizon

Lever et coucher du soleil au solstice d'hiver

: lever apparent, et à l'horizon

Plusieurs de ces directions rencontrent des

monuments classés comme proto ou pré-historiques (Pic de la Violette, St Sabin,

motte castrale de Montchal). D'autres sites semblent convaincants dans leur

forme (; Roche de Cherfoy, menhir du Gnaorou;) mais n'ont pas fait l'objet

d'expertise officielle. Enfin certains sont issus des nos observations (viseur

de l’Aigle).

Le Suc de la Violette

par Fabien Delrieu (SRA Auvergne-Rhône-Alpes, UMR 5138 ArAR)

A propos de St Sabin : Les fortifications d'altitude en pierres sèches dans le

Haut-Vivarais et le Pilat: architecture et chronologie Fabien

Delrieu

A propos de Montchal

"la belle motte de Montchal' SRA ARA 2016

A moindre distance de la Pierre des Trois

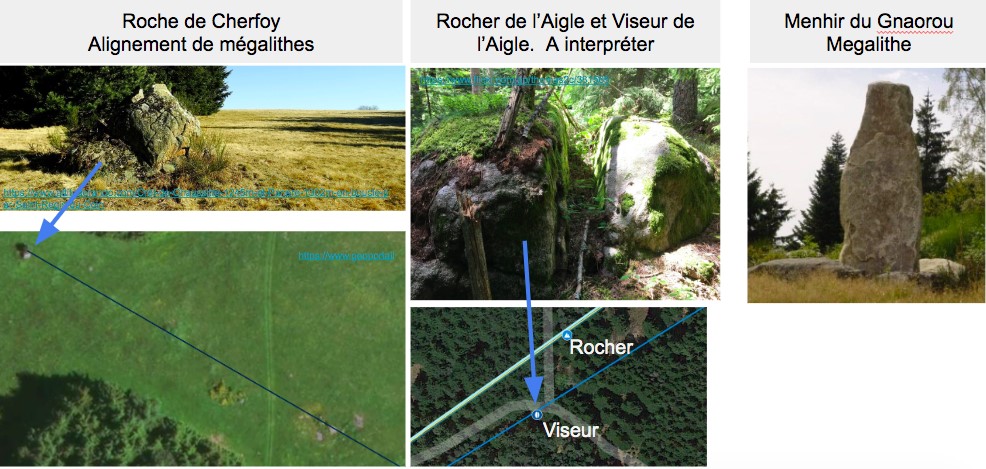

Evêques on retrouve ces trois points déjà identifiés, et qui s’intègrent dans

l’analyse des solstices :

●

le lieu dit "la Roche de Cherfoy", où trois

rochers se présentent sur l'axe du coucher au 21 juin depuis la P3E.

●

le 'viseur' de l'Aigle, qui

permettrait de suivre la direction du soleil levant 'réel' dans le contexte

d'un sommet qui cache cette direction (direction

de St Sabin et du levant au 21 juin) depuis le point de vue de la Pierre

des Trois Evêques.

●

le "menhir du Gnaorou" connu que de tradition orale locale. On le

trouve dans une chanson en patois.

Au delà des vérifications d’occupation au

néolithique à Gimel, et des cupules sur la Pierre des Trois Évêques, la

majorité des critères de Kelly (validant les sites mnémoniques) sont vérifiés

par notre site : un site non défensif, non agricole, aménagé en référence au

paysage et aux solstices, ayant nécessité une grande quantité de travail pour

présenter des espaces délimités mais ouverts, disposant de gravures et de

pierres mises en forme, d’aménagements ordonnancés en cercle selon des règles

précises et probablement reproduites depuis des modèles.

Chaque indice doit à nouveau être remis en

question, vérifié et comparé et aucun n’est définitivement probant. L’ensemble

cependant nous convainc de continuer l’exploration et d’accumuler toujours

davantage d'indices sur place, selon des techniques nouvelles et grâce aux

expertises des bénévoles qui nous accompagnent. Nous avons numérisé le site en

3D, et opéré un relevé par des topographes, ce qui nous permet de partager ces

observations et de procéder à des simulations.

Il nous reste à explorer le lien entre ce

site, ces indices mis au jour, et les pratiques élitaires de la société

néolithique : le transport des haches en jadéite depuis l’Italie vers le

Morbihan, et l’installation d’autres sites mnémoniques. En effet, si le site

est mnémonique il a un rôle à jouer dans la société élitaire de l’époque.

C’est un travail en cours qui nous paraît

encore à préciser avant de partager plus avant ici. Ceux qui nous accompagnent

sur le terrain au fil des années en ont eu quelques aperçus. L’idée générale

est pour nous de partir de ce que nous observons à la Pierre des Trois Evêques

et de tenter des déductions, puis d’en explorer les conséquences.

Par exemple, le ‘Viseur des Ecrins’ définit un

axe depuis la Pierre des Trois Evêques. Qu’en est-il si nous le prolongeons

au-delà des Ecrins ? Quelle destination nous indique-t-on ? A suivre …