Le Massif du Pilat est une unité

géologique particulière du département de la Loire : c’est un résidu d’une

très vieille chaîne montagneuse : la chaîne hercynienne. Ce massif a

émergé lors de l’orogénèse hercynienne entre le Dévonien (vers - 441 Ma[1])

et le Permien (vers - 250 Ma) durant le Paléozoïque (l’ère primaire). Mais

depuis, la terre a fait pas mal de kilomètre autour du soleil, la tectonique

des plaques et l’érosion sont passées par là et les choses ont bien changées…

Il ne reste des traces de ce massif que

dans le Massif Central (Europe) et dans le Appalaches (Amérique du Nord).

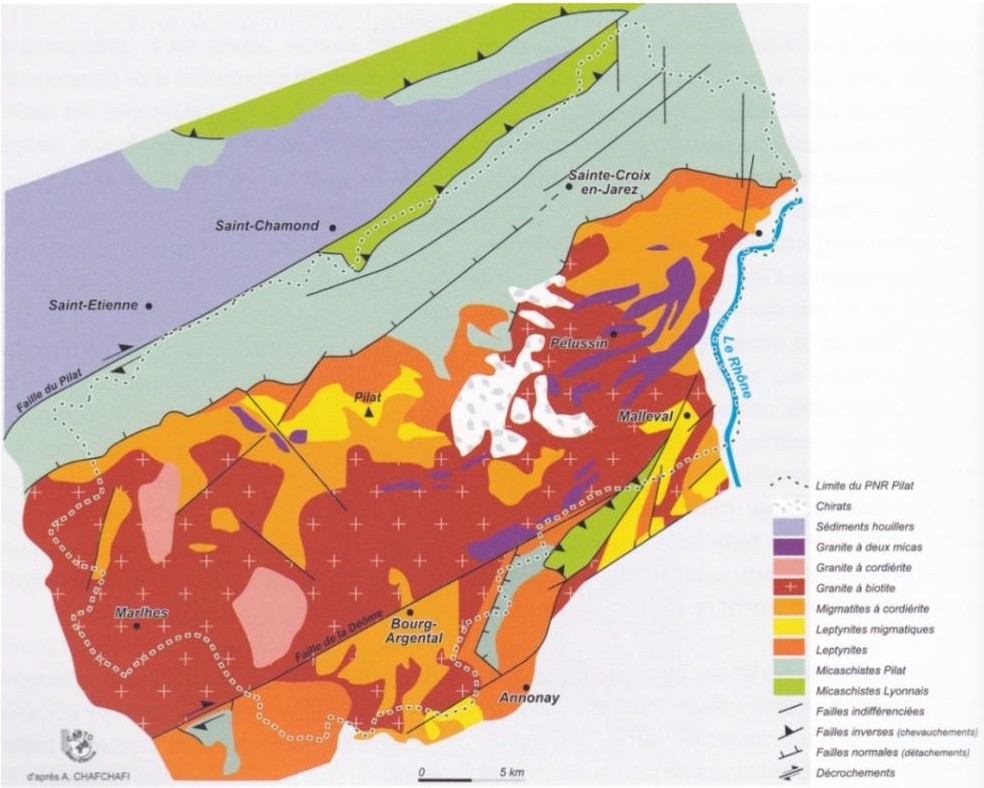

Le massif du Pilat se situe aujourd’hui à l’extrémité Est du Massif Central, au Sud-Est du département de la Loire. Il est bordé au Nord par la vallée houillère du Gier, axée sur une faille normale SO-NE (accident tectonique), et de l’Est au Sud-Est par la vallée du Rhône. Au Sud, le massif se prolonge par les Monts d’Ardèche et le plateau du Haut Vivarais (voir fig. 1).

Figure 1 –

Carte géologique simplifiée du Pilat et alentours (Moyen & Al.

[2015])

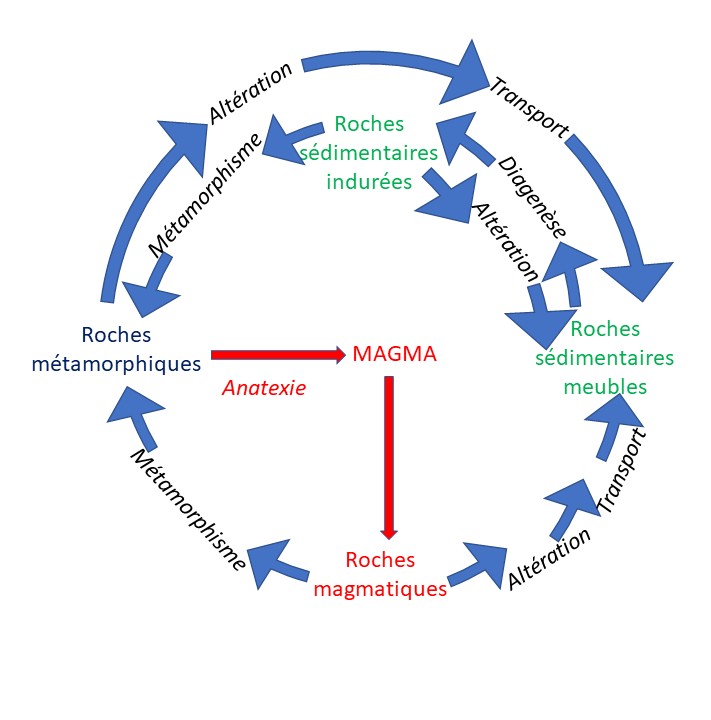

Il est principalement constitué de granite

métamorphisé. Le granite est une roche magmatique éruptive qui s’est formée

suite à une solidification dans la croûte terrestre. Cette solidification a

permis la formation de quartz et de feldspaths (environ 80%) et d’autres

minéraux secondaires (mica, amphiboles, zircon, …).

Figure

2 – Les différentes phases de formation des roches

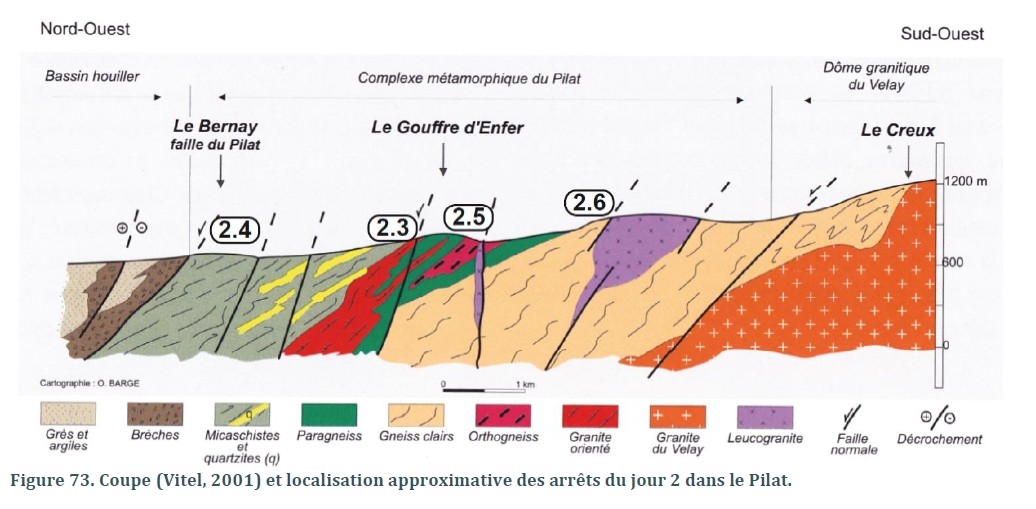

La fracturation, principalement axée sur

l’axe SO-NE, va faire affleurer les différents types de roches (fig. 3).

Figure 3 – Coupe NO

– SO (perpendiculaire à l’axe principal de fracturation) (Moyen & Al.

[2015])

En y regardant de plus près et en

comparant les teneurs cristallines, on distingue deux grands ensembles séparés

par les Crêts du Pilat.

Le premier ensemble (le versant du Gier),

situé immédiatement au sud-est du bassin houiller stéphanois, est constitué par

une série de roches qui ont subi beaucoup de métamorphismes en partie dû à cet

accident tectonique (peut-être ante-stéphanien vers -300 Ma). On peut observer des

chloritoschistes, des gneiss à cordiérite, en passant par des micaschistes à

biotite, à cordiérite, à sillimanite et des gneiss à deux micas.

L'ensemble le plus au Sud (limité par la

faille de la Déôme – fig. 1) est un complexe granitique également d’âge

hercynien, mais globalement moins métamorphisé. On trouve des granites à

biotite, à muscovite, des granites monzonitiques et des leucogranites.

Ce complexe de granite métamorphique qui

constitue les roches du Pilat (fig. 3) s’observe facilement dans les

constructions (fig. 4).

Figure

4 : Détail mur à la Tronchia (Roisey)

-

A gneiss,

-

B granite métamorphisé à grain grossier,

-

C granite métamorphisé à grain plus fin,

-

D anatéxie sombre.

Les anatéxies sombres (D) s’observent un peu plus rarement. Elles constituent des lentilles à la base des gneiss granitoïde (A). Elles sont dues à un retour dans le magma de roches initialement déjà métamorphisées. C’est certainement de ces anatéxies qu’on pu être tiré de l’outillage style hache polie retrouvée localement.

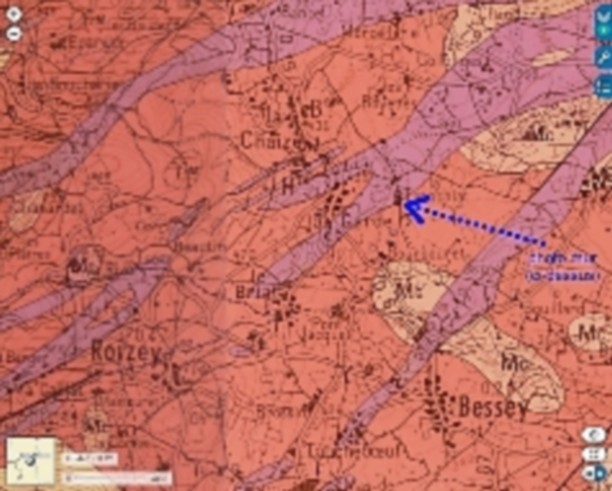

Le BRGM a réalisé en France un travail

remarquable, mais localement difficile, de l’inventaire des affleurements des

roches. Ce travail est disponible sur le site géoportail.gouv.fr (fig. 5).

Exemple de carte géologique de

géoportail.

On observe différents granites ɣ et les

lentilles d’anatéxies Mc

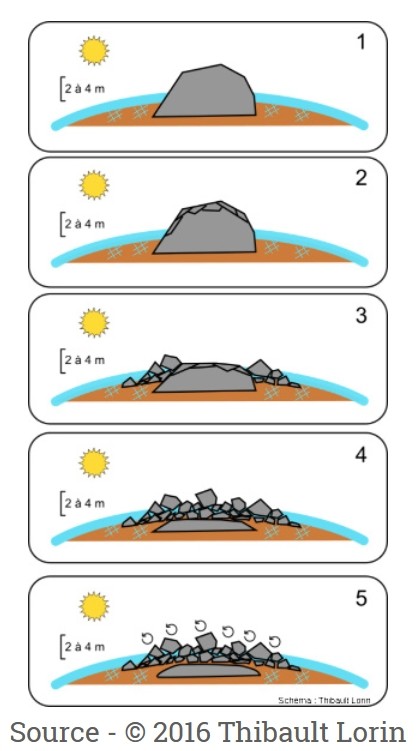

Nous ne pouvions pas terminer ce petit

tour des roches sans évoquer les principaux éléments géologiques identitaires

de notre Pilat que sont ce qui semble être des « éboulis » de gros

blocs souvent non végétalisés, les chirats (fig. 7). Ces chirats sont en fait

un tablier de granite démantelé par macro-gélifraction (fig. 6, Etlicher

[2004], Lorin [2017]). Ils constituent la plupart des sommets du Pilat. Et,

quand ils ne sont pas végétalisés, ils pourraient s’interpréter dans notre

imaginaire comme les ruines de gigantesques constructions...

Figure 6 : Formation d’un chirat (Thibault Lorin 2017)

Bien sur cette présentation reste très

général et quelques filons de plomb, de galène ont aussi été exploité (<à

paraître Michel Freycenon>) et enrichissent la diversité géologique de notre

térritoire.

Bibliographie et sites (consultés fin juin

2021)

BRGM - Notice de la carte géologique

- feuille de Saint Etienne XXIX – 33

BRGM, 2009

– Carte géologique harmonisée du département de la Loire

Etlicher

Bernard 2004, Les chirats de la bordure orientale du Massif Central

Français : un paysage marqué par la macro-gélifraction des socles - https://hal-ujm.archives-ouvertes.fr/ujm-00125973

Géoportail, 2021 -

https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Université Jean-Monnet, Saint-Etienne

Wikipédia, 2021 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatexie