La Grotte des Fées du Mont Ministre

et la "Solitaire des Rochers"

Par Patrick BERLIER

À la fin du XVIIe siècle, les milieux dévots de la cour de Louis XIV à Versailles s’émurent à la lecture de lettres reçues par un curé des Yvelines, le père Luc de Bray. Pendant plusieurs années celui-ci prétendit recevoir assez régulièrement des nouvelles d’une femme qui vivait en ermite mystique et signait ses lettres : « solitaire des rochers ». Cette demoiselle de bonne éducation, qui ne révéla jamais son patronyme, disait avoir fui sa famille pour se réfugier dans une retraite secrète et y vivre en ermite. Ce prêtre étant dans le même temps le confesseur de Madame de Maintenon, ses récits finirent par intriguer la cour. Qui était la solitaire ? Avait-elle seulement une existence réelle ? Et où donc se situait son ermitage : dans les Pyrénées, comme on l’a dit le plus souvent, ou dans le Pilat ? Les lettres de la « solitaire des rochers » finirent par être publiées, cinquante ans plus tard. Elles soulevèrent de vives polémiques : on reprocha à cette correspondance d’entremêler traité de mystique et roman d’aventures. L’ermite se présentait comme une jeune fille issue de la plus haute noblesse, née vers 1649. Précisément, une famille noble et célèbre, les Montmorency, reconnaissait avoir perdu une fille de quinze ou seize ans, Jeanne-Marguerite, vers 1664 à l’époque où débuta l’affaire. Pour éviter tout scandale, ils n’avaient pas ébruité sa disparition et cessé rapidement les recherches, concluant à un enlèvement perpétré par un séducteur. Plusieurs versions circulèrent au sujet des causes réelles de la disparition de la descendante des Montmorency, on dit en particulier qu’elle se serait enfuie pour ne pas épouser le prétendant imposé par sa famille. Mais les mauvaises langues affirment qu’en réalité elle fut surprise dans les bras d’un aide-cuisinier ; son amant exécuté, elle aurait été bannie par les siens. Dans un cas comme dans l’autre, on comprend qu’une telle famille ait préféré étouffer le scandale. Même si les lettres que le père de Bray montra à Madame de Maintenon avaient sans doute été recopiées et « arrangées » par lui-même, surtout pour leur contenu mystique, l’histoire devenait malgré tout plausible.

<Retour au Sommaire du Site>

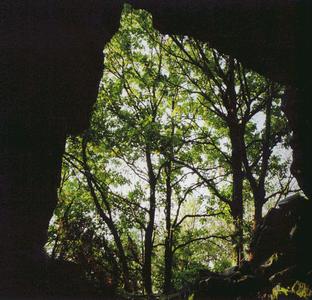

Grotte des fées prise de l'intérieurL’abbé François-Xavier de Feller, auteur d’un monumental dictionnaire historique publié en 1818 à Lyon, racontait comment, dans sa fuite, Jeanne-Marguerite de Montmorency avait appris l’art de la sculpture sur bois chez un maître artisan d’Auxerre, où elle avait séjourné de longues années. Revenant ensuite à Paris, un jour elle sollicita l’aumône de la maîtresse d’une institution religieuse près de Versailles. Celle-ci, « frappée par l’air de vertu qui rayonnait sur son visage », lui proposa de l’emmener à la campagne. C’est là qu’elle fit la connaissance du père Luc de Bray, qui devait se charger de la conseiller et de la conduire vers la vie mystique qu’elle désirait tant. Recherchant une grotte isolée pour y mener sa vie d’ermite, c’est vers les Pyrénées qu’elle se serait tournée.

Dans ses lettres, la « solitaire des rochers » ne donna jamais la localisation précise de son ermitage reculé. Elle décrivit par contre assez soigneusement son environnement d’accès difficile, composé de rochers superposés. Ce lieu n’était pas très éloigné de ses amis « de la grange ». Il y avait aussi un monastère à proximité, où elle trouvait une aide morale appréciable. Elle se nourrissait principalement de fruits : des cerises sauvages, des prunes noires, des nèfles, des pommes et des raisins. Elle les faisait sécher au soleil, sur des rochers « chauds comme l’entrée d’un four ».

Un ouvrage publié en 1841, La solitaire inconnue, chez Jules Escoffier à Orange (auteur anonyme) prétendait que la « solitaire des rochers » aurait passé plusieurs années au Mont Pilat. Quelques décennies plus tard, Étienne Mulsant dans son Voyage au Mont Pilat crut devoir critiquer cette possibilité en affirmant bien audacieusement qu’il n’y avait sur les hauteurs du Pilat ni grotte, ni source, ni arbre fruitier ! En 1964, Jean Combe dans son Histoire du Mont Pilat faisait remarquer à juste titre que si plusieurs ermites avaient vécu dans l’isolement de la chapelle Sainte-Madeleine, subsistant grâce à ce que leur offrait la nature, il avait pu en être de même pour la solitaire. Restait à découvrir le lieu exact du refuge de Jeanne-Marguerite. On l’imagina pendant longtemps dans les environs du Crêt de la Perdrix, en raison de la proximité de la « Grange de Pilat », c’est à dire la Jasserie. Le lieu est effectivement propice à une vie érémitique, mais son climat rude ne concorde guère avec les descriptions de Jeanne-Marguerite. Il fallut attendre les dernières décennies du vingtième siècle pour relancer l’affaire, et l’orienter vers un refuge très possible, sur les pentes du Mont Ministre.

Grotte des fées prise de l'extérieurEn 1979, un groupe de personnes — qui devait peu après constituer l’embryon de l’association « Visages de notre Pilat » — avait invité les habitants de Chuyer à évoquer les vieux souvenirs de leur contrée. Plusieurs d’entre eux se rappelèrent alors que jadis on voyait une cavité dans les grands rochers dominant leur village. Ils précisèrent encore que leurs ancêtres prétendaient apercevoir dans cette antre une mystérieuse « dame », qui étendait son linge sur des buissons tous les lundis. Cette pratique rappelant celle des fées du Pilat, qui selon la légende correspondaient par ce moyen avec leurs consœurs du Dauphiné, les anciens avaient baptisé l’endroit « Grotte des Fées ». Quelques jours plus tard, la cavité était retrouvée, complètement obstruée par des broussailles.

Aujourd’hui l’accès au site est balisé. Il faut partir du Col de Pavezin, par l’allée qui s’amorce sur le coté droit de l’auberge, et monter à gauche par le sentier en direction du Col de Grenouze. Un peu plus haut, à un carrefour de chemins, prendre la piste à droite. On grimpe sur la crête, et on arrive alors sur un replat. Il faut continuer jusqu’à ce que s’amorce une légère descente. Un panneau indique la direction de la grotte : il faut descendre à droite, suivre le sentier qui débouche d’abord sur une terrasse rocheuse, puis bifurque à gauche, et débouche au pied d’une petite falaise. La Grotte des Fées est là, grand trou noir à la base de la falaise.

La grotte est parfaitement naturelle, elle est due selon l’avis des géologues à l’effondrement d’une partie des strates de micaschiste émergeant du sol à flanc de coteau. Elle a par contre été déblayée par l’homme, il y a sans doute fort longtemps. Cette grotte habitable — à condition de ne pas être trop regardant sur le confort — fut occupée à diverses époques, comme en témoignent d’abord ses parois noircies de fumée. Les traditions qui y sont attachées, ainsi que sa situation, mirent l’équipe sur la piste de la « solitaire des rochers ».

Tout, en effet, coïncide avec les maigres indications de Jeanne-Marguerite, et tout laisse à penser qu’elle était bien la « dame » aperçue par les anciens de Chuyer. L’exposition plein sud du site, protégé du vent du nord par le Mont Ministre, et son altitude (700 m), le rendent agréable. On trouve en abondance dans les environs les fruits sauvages dont la solitaire se nourrissait, et même des nèfles puisque plusieurs néfliers poussent encore quelques centaines de mètres plus bas. Du raisin aussi : les vignes de Chuyer n’étaient pas si loin, elles produisaient il y a bien longtemps un vin réputé (Jules César lui-même en aurait bu, en passant sur la voie romaine qui longe le bas du coteau). Les grands bancs de pierre à coté de la grotte sont exposés au soleil toute la journée ; on y voit aussi des rochers superposés. Le hameau le plus proche se nomme la Grange, sur le flanc nord du Mont Ministre, et la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez n’est pas loin. Autre coïncidence curieuse : Jeanne-Marguerite se disait amie avec une Madame de la Bâtie, et le bois où se situe la grotte est dit « de la Bâtie ». Enfin notre solitaire, que l’on disait experte dans l’art de sculpter les crucifix en bois, ne serait-elle pas à l’origine de ce rustique petit Christ en croix qui fut pendant longtemps fixé par un fil de fer sur la croix du Col de Pavezin ? Seule ombre au tableau : à priori, il n’y a aucune source à proximité immédiate de la grotte, mais seulement divers points d’eau en allant vers la Grange.

En 1980 des recherches ont mis à jour dans la grotte plusieurs petits fragments de poterie noire, apparemment gallo-romaine. Ces fouilles sommaires devaient aussi valider la présence éventuelle en ces lieux de la « solitaire des rochers », puisque d’autres fragments étaient découverts à cette occasion : ceux d’une belle tasse en porcelaine de Sèvres !

Après son séjour probable dans le Pilat, Jeanne-Marguerite se dirigea sans doute vers les Pyrénées. D’autres lettres font état de grottes « de la dimension d’une grande église », et d’ours aperçus non loin de son refuge. Il est bien évident que ces détails ne se rapportent pas à nos contrées ! Sa correspondance avec le père Luc de Bray s’arrêta à la mort de celui-ci, en 1699. Dans sa dernière lettre elle avouait son envie de se rendre à Rome, on suppose qu’elle mourut en route, ignorant tout des passions qu’elle avait déchaînées, sans se douter que son mythe ferait encore couler un peu d’encre, trois siècles plus tard, et surtout surfer quelques internautes !

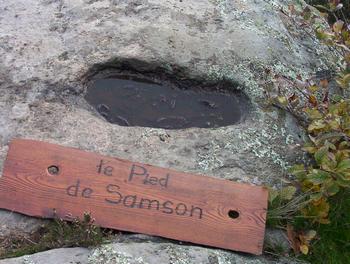

Pied de SamsonLa Grotte des Fées attire aussi l’attention des amateurs de mystères par l’énigmatique inscription visible à hauteur d’homme, sur la paroi verticale à droite de l’entrée. Il s’agit de trois lettres gravées de manière malhabile, la plus grande mesurant environ 5 cm de haut :

DAG On pourrait penser à l’œuvre d’un berger, d’un chasseur, ou d’un randonneur. Ou bien peut-être est-ce la « solitaire des rochers » qui a gravé ces lettres ? Mais ce mot, si c’en est un, est curieux, car c’est apparemment un mélange de lettres latines et grecques. Le D appartient à notre alphabet (l’alphabet latin), le A peut être soit latin soit grec, et le G (Gamma majuscule) appartient à l’alphabet grec, c’est l’équivalent de notre G. Faut-il lire « DAG » ? On peut y voir un diminutif de Dagobert, ou de Dagôn. Dans la Bible (Livre des Juges, 16, 22 à 31), Samson fait s’écrouler le temple du dieu Dagôn. Or toujours sur le flanc sud du Mont Ministre, mais un peu plus bas, se trouvent les Pierres de Samson et leur bien connu Pied de Samson. Dag est aussi un mot hébreu, il signifie poisson. Mais dans le cas d’une lecture hébraïque de ces lettres DAG, il faudrait les prendre de droite à gauche, et lire Gad. Gad était le nom de la divinité cananéenne de la chance et de la bonne fortune. C’était aussi le nom du septième fils de Jacob, et le père de la septième tribu d’Israël (il est cité par la Genèse, 30, 11, et par le Deutéronome, 33, 20 – 21).Alors restons-en là, et laissons encore une belle part au rêve…

Mais cette inscription est elle vraiment un mélange de latin et de grec ? M. Henri Panier a publié dans la revue Dan l’tan un article où il présentait ses réflexions à ce propos. Graphiste de profession, M. Panier consulta l’important recueil d’alphabets publié en 1768 par Fournier, fondeur de caractères. Selon cet ouvrage, une seule police utilisait à la fois le D, le A, et ce qui ressemble à un Gamma majuscule : il s’agit de l’écriture apparaissant sur ce que l’on nomme les « tables Eugubines », série de sept tables en bronze trouvées en Italie à Gubbio, ville d’Ombrie dans la province de Pérouse.

Pérouse ? Il faut noter que le Mont Ministre portait sur la carte de Cassini l’appellation Côte des Pérouses, nom qui était encore en usage en 1946 comme en témoigne le Dictionnaire topographique du Forez. Curieuse coïncidence. Mais Pérouse est un toponyme très fréquent. Les tables Eugubines sont rédigées en langue ombrienne, appartenant aux langues italiques anciennes, parlées avant l’époque romaine. Selon le recueil de Fournier, les tables Eugubines « étoient l’ouvrage des Pélasges ». Qui étaient les Pélasges ? Tous les dictionnaires ou encyclopédies nous précisent que les écrivains grecs avaient donné ce nom aux premiers habitants de la Grèce antique. Il s’agissait probablement d’un peuple ancien, venu d’Asie mineure, dont les divers rameaux s’étaient installés un peu partout sur les rives de la Méditerranée. Certains historiens les voient apparentés aux Étrusques, les premiers habitants de l’Italie. L’une des tables Eugubines préciserait d’ailleurs qu’à leur arrivée en Italie les Pélasges eurent à souffrir de divers fléaux. C’est tout au moins la traduction que proposa un réfugié protestant, Louis Bourguet, dans l’une de ses publications éditées à Genève entre 1728 et 1734. Ceci explique pourquoi Fournier en 1768 attribuait les tables Eugubines, d’origine préromaine, aux Pélasges. Les Pélasges installèrent des comptoirs jusqu’en Égypte où on les nommait « Péluziens », un nom qui, il faut bien le dire, ressemble fort à Pélussin…

On pourrait poursuivre l’enquête en notant les liens entre les Pélasges, les Égéens, les Argonautes, liens renforcés par les traditions ésotériques propres à certaines confréries opératives du Moyen-Âge ou de la Renaissance, telles que les Gouliards, les Gilpins, les Gaults ou encore les Fendeurs Charbonniers issus de la « maçonnerie du bois ». Liens qui nous conduiraient vers l’alchimie et sa voie humide symbolisée par le mythe de la Toison d’or, mais tout cela nous entraînerait trop loin du Pilat, et sur des chemins bien glissants qui plus est..

Inscription DAG* Nous remercions Patrick pour ce superbe article visant un sujet généralement méconnu. A présent, nous allons retrouver notre invitée, enfin une dame ; il s'agit de Mme Odile Faivre.