Jean-Jacques Rousseau dans le Pilat en 1769

|

Présenté

par

Patrick Berlier |

|

MARS

2025 |

Peu après la création

du Parc Naturel Régional du Pilat en 1974, plusieurs chemins de randonnée

pédestre furent tracés, venant des vallées et convergeant vers les sommets. À

l'époque les itinéraires de marche étaient en ligne, ce n'est que plus tard que

l'on comprit toute la commodité d'un itinéraire en boucle. Ces grands sentiers

prirent le nom d'une personnalité, gloire locale pour la plupart : Claude

Berthier, Laurent Odouard, Béatrice de Roussillon, etc La seule exception fut

pour le premier d'entre eux, qui fut dédié à Jean-Jacques Rousseau, célèbre

écrivain et philosophe, en souvenir de l'expédition d'herborisation qu'il mena

dans notre massif en août 1769. Allant de Condrieu à la Jasserie, ce sentier

suit plus ou moins l'itinéraire historique emprunté par l'homme de lettres qui,

dans les quinze dernières années de sa vie, s'était pris de passion pour la

botanique.

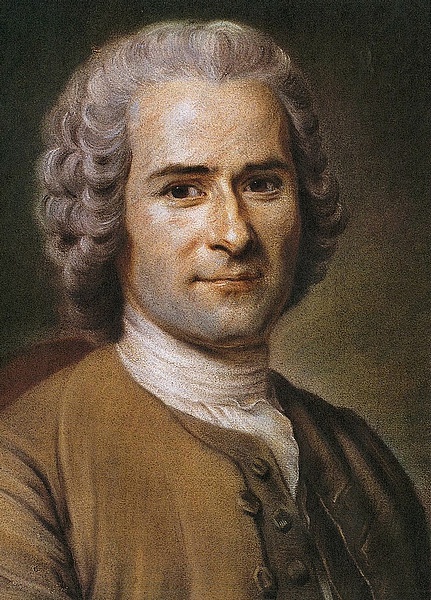

Portrait le plus connu de Jean-Jacques Rousseau

(pastel de Quentin de la Tour - 1753)

Jean-Jacques Rousseau

est né à Genève en 1712 dans une famille protestante. Son enfance fut

difficile : sa mère étant décédée quelques jours après sa naissance il fut

élevé par son père et la sœur de celui-ci. Quant à sa jeunesse, on dit qu'elle

fut aventureuse, dans le sens où, très attiré par les femmes, il passa de l'une

à l'autre sans se fixer avec aucune. Il eut ainsi très jeune un caractère bien

forgé, ce qui le prédisposa sans doute à devenir l'un des plus grands penseurs

de son siècle, l'égal de Voltaire ou de Diderot, avec qui d'ailleurs il ne

s'entendait guère. On dit souvent que ce sont leurs idées qui amenèrent la

révolution française. Concernant Rousseau, on peut ajouter qu'il inspira aussi

le Romantisme qui allait devenir très à la mode au début du XIXe

siècle, aussi bien en littérature que dans l'art pictural.

Jean-Jacques Rousseau

se fit d'abord connaître comme musicien. Puis au milieu du XVIIIe

siècle il publia deux essais philosophiques, Discours sur les sciences et

les arts (1750) et Discours sur l'inégalité (1755). Il y avançait

l'idée que les vertus naturelles de l'homme primitif avaient été corrompues par

la vie sociale. Pour lui l'homme au début de son évolution était foncièrement

bon, ce n'est que beaucoup plus tard que la fréquentation de ses semblables

dénatura sa générosité naturelle. De telles idées firent considérer comme un

utopiste celui qui les avait proclamées. Néanmoins Rousseau persista dans cette

voie, estimant toutefois que la morale individuelle et collective pouvait

permettre de retrouver une part de ces vertus originelles. C'est la thèse qu'il

développa dans ses écrits suivants, Julie ou la nouvelle Héloïse (1761),

Du contrat social (1762), et Émile (1762).

Vivement critiqué par

les autres philosophes, poursuivi par l'Église, étant en outre de confession

réformée, Rousseau ne trouva le salut que dans une existence errante. Il

voyagea en France, en Italie ou en Angleterre, avant de se convertir au

catholicisme au soir de sa vie. Plusieurs personnes de l'aristocratie – souvent

des femmes qui étaient éprises de ses idées, et parfois de l'homme – le prirent

sous leur protection et lui fournirent des résidences provisoires.

Rousseau vint

plusieurs fois à Lyon, mais c'est en Suisse qu'il fit la connaissance, en 1762,

d'une Lyonnaise, Madame veuve Boy de la Tour, très admirative de ses œuvres.

Elle mit à sa disposition la résidence qu'elle possédait en Suisse à Môtiers,

dans le val de Travers. Il y séjourna durant plus de trois ans. C'est là qu'il

écrivit ses Confessions, et c'est lors de ses promenades solitaires

qu'il commença à s'intéresser aux fleurs et à la botanique.

En juin 1768

Jean-Jacques Rousseau était à nouveau à Lyon, rendant visite à Madame Boy de la

Tour. Lors de ce séjour il sympathisa avec l'éminent botaniste Marc Antoine

Louis Claret de la Tourrette. Nul doute que c'est lui qui lui parla du Pilat,

car il affectionnait particulièrement ce massif, où il se rendait souvent. La

tradition orale a conservé pour le grand chirat du Crêt de l'Étançon le nom de

chirat de la Tourrette, bien qu'il n'apparaisse sur aucune carte. Ce nom lui

aurait été donné en souvenir de ce savant, car c'était dit-on l'un de ses

lieux favoris. Il est vrai que la vue y est exceptionnelle. M. A. L. Claret de

la Tourrette allait publier en 1770 Voyage au Mont-Pilat, qui constitue

l'une des premières descriptions du Pilat après celle de Jean du Choul en 1555.

Devant se rendre à

Grenoble en juillet 1768, Rousseau décida de profiter du voyage pour explorer

le massif de la Grande Chartreuse, accompagné des deux grands fils de Madame

Boy de la Tour. Leur guide était Marc Antoine Louis Claret de la Tourrette, « botaniste

aussi savant qu'aimable ». Rousseau fut ravi et emballé par cette

excursion, mais il n'apprécia guère ensuite son séjour à Grenoble, où trop de

gens se mirent en devoir de rechercher sa compagnie. Non pas parce qu'ils

partageaient les mêmes convictions philosophiques – l'un de ces personnages lui

avoua même n'avoir jamais lu un seul de ses livres – mais par pure mondanité.

Rousseau, excédé, reprit la route de Lyon. Passant par Bourgoin-Jallieu, où il

arriva le 12 août, il s'y arrêta, logeant à l'auberge de la Fontaine d'Or. Là

le rejoignit Thérèse Levasseur, une humble lingère avec qui il entretenait une

liaison depuis de nombreuses années. Ils avaient d'ailleurs eu plusieurs

enfants, que Rousseau n'avait pas reconnus, et qu'il avait abandonnés aux Enfants

Trouvés, l'équivalent de l'époque de l'Assistance Publique. Fin août 1768 ils

se marièrent civilement à Bourgoin.

Durant l'hiver qui

suivit, Rousseau tomba malade, et fut soigné par un jeune médecin, le Docteur

Meynier, qui lui conseilla de changer de résidence. Une aristocrate, la

marquise de Cézargues, mit à sa disposition la gentilhommière de Monquin

qu'elle possédait non loin de là. L'air y étant plus sain et l'eau meilleure,

dès le printemps 1769 la santé de Rousseau s'améliora grandement.

Ferme de Monquin à Bourgoin-Jallieu (Isère), lieu de séjour de

Jean-Jacques Rousseau en 1769-1770 (carte postale ancienne)

Durant l'été 1769,

alors âgé de 57 ans, il décida d'organiser enfin cette excursion au Mont Pilat

qui était « arrangée depuis longtemps ». S'il l'évoque brièvement

dans ses Rêveries d'un promeneur solitaire, c'est surtout dans sa

correspondance, lettres adressées à divers destinataires, que Rousseau a relaté

en détails son expédition, ce qui nous permet d'en donner ici de larges

extraits, qui par commodité seront transcrits en français moderne. Trois personnes

se joignirent à lui, les deux fils de Madame Boy de la Tour et le Docteur

Meynier. Le botaniste Claret de la Tourrette n'était pas présent pour les

guider, mais il avait sans doute longuement expliqué à Rousseau les chemins à

suivre. Le dimanche 13 août 1769 ils quittèrent Bourgoin, à pied. Le soir-même

ils arrivèrent à Vienne, où ils soupèrent et couchèrent.

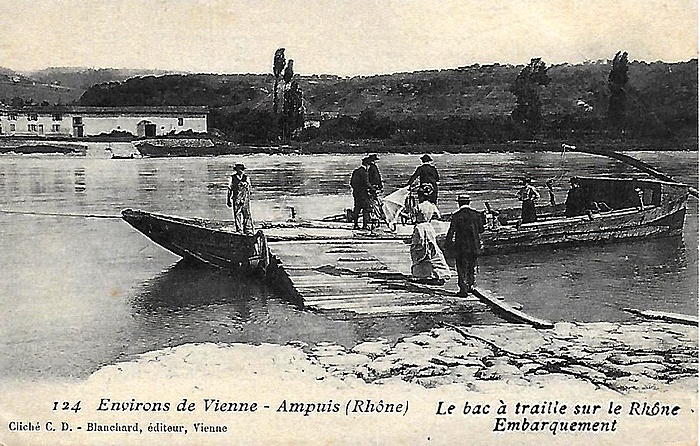

À l'aube du lundi

matin 14 août, les excursionnistes passèrent sur l'autre rive du Rhône, mais

Rousseau ne précise pas de quelle façon ni à quel endroit. À l'époque, aucun

ouvrage n'avait encore remplacé le vieux pont médiéval reliant Vienne à

Sainte-Colombe, dont il ne restait plus que quelques piles ruinées. Pour

franchir le fleuve, il fallait emprunter l'un des bacs à traille assurant la

traversée. Il y en eut plusieurs, mais le seul dont on ait la certitude qu'il

existait déjà en 1769 est celui de Vaugris, à 5 km au sud de Vienne, mis en

service dix ans plus tôt en 1759. Il permettait de rejoindre Ampuis. Il

existait encore au début du XXe siècle comme en témoignent les

cartes postales de l'époque.

Bac à traille entre Vaugris et Ampuis (carte postale ancienne)

Jean-Jacques Rousseau

écrit : « Je partis à pied avec trois Messieurs dont un Médecin, qui

faisaient semblant d’aimer la Botanique, et qui désirant de me cajoler, je ne

sais pourquoi, s’imaginèrent qu’il n’y avait rien de mieux pour cela que de me

faire bien des façons. Ils m’ont trouvé très maussade, je le crois bien. Ils ne

disent pas que c’est eux qui m’ont rendu tel. »

Après avoir traversé

le Rhône, Rousseau et ses compagnons longèrent sa rive droite jusqu'à Condrieu,

où commença vraiment l'expédition d'herborisation, par une météo très

défavorable, pluie incessante et brouillard. Rousseau écrit à ce propos :

« nous avons eu mauvais temps presque durant toute la route. Ce qui

n’amuse pas quand on ne veut qu’herboriser et que, faute d’une certaine

intimité l’on n’a que cela pour point de ralliement et pour ressource. »

Les excursionnistes

prirent le chemin de Pélussin, et pour cela ils empruntèrent certainement

l'ancienne voie romaine y conduisant, la montée de Sainte-Agathe. Au hameau de

la Pélarie, sur le replat, elle rejoint une autre voie antique, venant de la

vallée du Gier par Trèves et le Pilon. Réunies en un seul chemin, les deux

anciennes voies romaines se poursuivent par Métrieux, la Croix Blanche, la

Guintranie et Pélussin.

Commença ensuite le

plus difficile, l'ascension vers les sommets du Pilat. D'abord vers le Crêt de l'Œillon, que plusieurs chemins

permettaient d'atteindre : par la Croix de Montvieux, par le Collet de

Doizieux, ou par Champailler. Quel que fût l'itinéraire choisi, à partir de

l'Œillon la petite troupe suivit ensuite tout l'enchaînement des crêts :

Bote, Rachat, Étançon, Arnica, jusqu'à atteindre leur point culminant, dont

Rousseau ne donne pas le nom. Il explique d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de

difficulté à se souvenir des noms des lieux :

« Quant

à la désignation particulière des lieux, il m’est impossible de vous la

donner : car outre la difficulté de la faire intelligiblement, je ne m’en

ressouviens pas moi-même. »

Dans

un autre courrier, Rousseau confesse : « Tout ce que nous avons eu de

meilleur dans notre pèlerinage a été l’excellent vin

d’Espagne que vous connaissez qui nous a grandement réconforté tout au sommet

de la montagne ». Ceci explique peut-être cela.

On devine que ce

sommet est le Crêt de la Perdrix, un nom familier aujourd'hui, mais qui ne

l'était pas encore à l'époque, puisqu'il allait être cité pour la première fois

seulement l'année suivante par M. A. L. Claret de la Tourrette dans son livre.

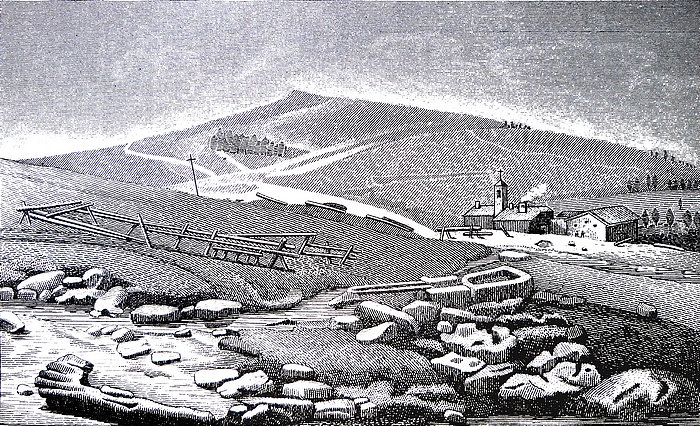

Il devait être déjà bien tard lorsque le petit groupe arriva au sommet de ce

qui allait devenir le Crêt de la Perdrix, au terme d'un cheminement de plus de

30 km, depuis Vienne, et d'un dénivelé de plus de 1300 m. Un bel exploit,

surtout sous la pluie, il faut au moins reconnaître ce mérite à Jean-Jacques

Rousseau. Les excursionnistes n'eurent sans doute que le temps, avant la nuit,

de parcourir les quelques centaines de mètres les séparant de la Grange du

Pilat, cette ferme isolée en contrebas du Crêt de la Perdrix, servant

occasionnellement d'auberge, que l'on nomme aujourd'hui la Jasserie. Marc

Antoine Claret de la Tourrette était sans doute lui aussi un familier du lieu,

et l'on peut imaginer que c'est sur son conseil que Rousseau vint frapper à la

porte de la Grange du Pilat, ce qui ne lui laissa pas un souvenir impérissable.

Le repas qu'on leur servit fut « maigre et détestable », mais le pire

restait à venir :

« nous

avons trouvé sur la montagne un très mauvais gîte. Pour lit du foin ressuant et

tout mouillé, hors un seul matelas rembourré de puces, dont comme étant le

Sancho de la troupe, j’ai été pompeusement gratifié. »

La Grange du Pilat et le Crêt de la Perdrix jadis (gravure

ancienne)

On

peut imaginer que la matinée suivante du mardi 15 août fut occupée à explorer

les prairies et les bois environnant la Grange. Chacun des compagnons de

Rousseau se mit en devoir de lui être agréable : « Tout en marchant

M. le médecin Meynier m’appela pour me montrer, disait-il, une très belle

ancolie. Comment Monsieur une ancolie ! lui dis-je en voyant sa plante,

c’est le Napel. Là-dessus je leur racontai les fables que le peuple débite en

Suisse sur le napel, et j’avoue qu’en avançant et nous trouvant comme ensevelis

dans une forêt de Napel, je crus un moment sentir un peu de mal de tête, dont

je reconnus la chimère et ris avec ces Messieurs presque au même instant »

Le Napel

L'aconit

napel est une plante de montagne, toxique pour l'être humain, d'où sa mauvaise

réputation. S'il est vrai que les Gaulois l'ont utilisé pour enduire les

pointes de leurs flèches lorsqu'ils chassaient les loups ou les ours, c'est

sans doute une légende que de dire que les célèbres Borgia en faisaient une

grande consommation. Il est très commun en Suisse, mais on trouve quelques

plants de Napel dans le Pilat, dûment répertoriés et protégés. En aucun cas

cette plante, pas très grande, ne peut former une forêt, c'est là une belle

image, voire une exagération de Rousseau, qui poursuit :

« A

la fin je me le tins pour dit, et m’amusant avec mes plantes, je laissai ces

Messieurs s’amuser à me faire des façons »

« le

pire est que nous n’avons presque rien trouvé, étant allés trop tard pour les

fleurs, trop tôt pour les graines, et n’ayant eu nul guide pour trouver les

bons endroits. Ajoutez que la montagne est fort triste, inculte, déserte, et

n’a rien de l’admirable variété des montagnes de Suisse. »

Rousseau

et ses compagnons cherchèrent cette source « d'une froideur telle qu'elle

fait enfler la bouche de ceux qui en boivent et qu'il est impossible d'y tenir

la main ». C'est ce qu'écrivait Jean du Choul en 1555. Depuis, c'est la

mauvaise réputation de cette source que la rumeur populaire avait fait enfler.

On affirmait désormais que quiconque s'aventurerait à boire de son eau

s'exposerait au risque de perdre la vie aussitôt.

Rousseau

écrit : « J'ai vainement cherché à Pila une fontaine glaçante, qui

tuait, à ce qu'on nous dit, quiconque en buvait. Je déclarai que je voulais

faire l'essai sur moi-même, non pas pour me tuer, je vous le jure, mais pour

désabuser les pauvres gens sur la foi de ceux qui se plaisent à calomnier la

nature […] Mais au lieu de cette fontaine homicide qui ne s'est point trouvée,

nous trouvâmes une fontaine très bonne, très fraîche, dont nous bûmes tous avec

grand plaisir, et qui ne tua personne. »

Dans

la forêt l'un des fils de Madame Boy de la Tour fut cruellement mordu par un

chien, et un autre molosse s'en prit à Sultan, le fidèle caniche de Rousseau

qui avait suivi son maître comme dans toutes ses excursions. Rousseau le

chercha partout et le crut mort. On raconte qu'en revenant à la Grange, les

excursionnistes eurent la surprise d'y être accueillis par tout un aréopage des

notables du coin, car le bruit s'était rapidement répandu que le grand

Jean-Jacques Rousseau séjournait à la Grange du Pilat. Un édile se lança dans

un discours alambiqué, émaillé des citations de l'auteur. Rousseau lui aurait

répliqué : « et vous n'avez pas vu mon chien ? ».

Ce

qui était arrivé au caniche, il le raconta dans une lettre à Madame Boy de la

Tour : « Notre voyage fut assez triste,

toujours de la pluie, peu de plantes vu que la saison était trop avancée, un de

vos Messieurs fut mordu par un chien, Sultan fut estropié par un autre. Je le perdis dans les bois où je

l’ai cru mort de ses plaies ou mangé du loup ; à mon retour j’ai été tout

surpris de le retrouver ici bien portant, sans que je sache comment dans son

état il a pu faire sans manger cette longue route, et surtout comment il a

retraversé le Rhône. »

En

effet le brave caniche avait échappé à son agresseur, son instinct lui avait

fait reprendre le chemin de Bourgoin, pourtant situé à près de 50 km, en

traversant le Rhône sans doute à la nage, et Rousseau le retrouva chez lui à

son retour quelques jours plus tard. Au final l'homme de lettres fut très déçu

par son excursion au Mont Pilat, entreprise par trop mauvais temps. Dans une

lettre à la duchesse de Portland, il écrit : « la pluie et d’autres

accidents nous ayant sans cesse contrariés m’ont fait faire un voyage aussi peu

utile qu’agréable ».

Et

dans un autre courrier, pour Marc Antoine Louis Claret de la Tourrette, il

déclare : « je ne suis pas étonné qu’avec tous les avantages qui me

manquaient vous ayez trouvé dans cette triste et vilaine montagne des richesses

que je n’y ai pas vu. »

Le

botaniste ne lui tint pas rigueur de ce jugement peu flatteur à l'égard de ce

Pilat que lui appréciait. Il est vrai que Jean-Jacques Rousseau lui avait

adressé une nomenclature des plantes qu'il avait trouvées, bien qu'arrivé

« trop tard pour les fleurs, trop tôt pour les graines ». L'année

suivante, Claret de la Tourrette publia son Voyage au Mont-Pilat, dans

lequel il ne manqua pas d'évoquer Rousseau, sans le nommer :

« j’ai

eu lieu de faire usage des excellentes notes qui m’ont été fournies, sur

quelques plantes tardives du Mont-Pilat, par un homme célèbre,

qui, après avoir percé d’un œil philosophique les replis du cœur humain, n’a

pas cru qu’il fût indigne de lui, de fixer ses regards sur des herbes

& sur des mousses. »

Jean-Jacques Rousseau mourut en 1778 au château

d'Ermenonville près de Paris. Onze ans plus tard, les révolutionnaires

redécouvrirent son Contrat social, et trouvèrent qu'il contenait déjà toutes les idées de

leur Révolution. Entre temps, avaient été publiées à titre posthume en 1882,

les Rêveries d'un promeneur solitaire, écrites dans les dernières années de sa vie, lesquelles

rêveries contenaient quant à elles les ferments du Romantisme qui allait

fleurir au XIXe siècle.

Malgré les mots fort peu aimables de Rousseau à propos du

Pilat, c'est donc en son honneur que fut créé le premier des grands sentiers du

Parc Naturel Régional du Pilat. Il est temps pour nous de le parcourir à pied,

même s'il ne fait que s'inspirer de l'itinéraire historique suivi par l'homme

de lettres. Son point de départ est donc la cité de Condrieu. C'est en

remontant la combe du Vernon que le sentier s'élève au-dessus de la vallée du

Rhône. Par le Plomb et les Trois Fortunes, il rejoint la Pélarie, mais au lieu

de se diriger sur Pélussin il passe par

la Vieille-Chapelle pour monter jusqu'au col de Grenouze.

La Vieille-Chapelle (chapelle Sainte-Marguerite)

De là et par le flanc nord du Mont Ministre le sentier

rejoint le col de Pavezin, puis il continue par Grange-Rouet, la Croix de

Montvieux et le le hameau de Veylon. Entre ces deux derniers points le sentier

moderne, comme peut-être l'itinéraire historique, passe devant le Châtelard,

une vieille bâtisse que l'on dit avoir été occupée par des religieux vivant en

permanence cloîtrés. Une curieuse tradition est attachée à ce lieu. On dit que

les enfants malades étaient apportés aux religieux qui les soignaient

prestement et peut-on dire miraculeusement. C'est par une ouverture ménagée

dans le mur de clôture que les enfants étaient passés aux bons pères, lesquels

par le même procédé les rendaient guéris aux parents, sans jamais les voir. Il

ne s'agit peut-être que d'une croyance sans fondement, si ce n'est le souvenir

éthéré de cette « infirmerie » jadis installée à la Croix de

Montvieux sur le passage de la voie romaine. De nos jours la fameuse ouverture

dans le mur est fermée par une grille, même si elle est toujours surmontée

d'une croix. Portant la date 1749, elle était déjà là lors du passage de

Rousseau. L'eau d'une source ou d'une citerne s'écoule dans un bachat formé

d'un tronc d'arbre évidé.

Le Châtelard, sur le sentier Jean-Jacques Rousseau

Après Veylon le sentier grimpe dans la forêt pour atteindre

le Collet de Doizieux. Là il oblique à droite et descend jusqu'au village de

Doizieux, qu'il traverse, pour remonter vers la Jasserie par le hameau de la

Roche. En sortant du Bois du Bœuf on arrive enfin en vue du Crêt de la Perdrix

et de cette bonne vieille Grange du Pilat, notre Jasserie. Il y a quelques

décennies on y montrait encore le lit dans lequel Jean-Jacques Rousseau avait

dormi. Il faut bien reconnaître que les lieux se sont considérablement

améliorés depuis son passage. Plus de literie humide ou infestée de puces, plus

de nourriture exécrable. Il va être temps de déguster l'excellente tarte aux

myrtilles emblématique de la maison.