|

|

Pilat et Liens Mars 2019

|

|

Michel

Barbot

|

DU

LÉON AU FOREZ OU LA

PROMESSE D’UN NOËL AU PIED DES ARBRES Première

partie Le

Pays de Léon est situé à l'extrême

nord-ouest de la

Bretagne, il forme le département du Finistère. Bien loin

du Forez et du Pilat,

et pourtant les deux régions sont liées d'étrange

façon par des traditions

légendaires. Suivons Michel Barbot dans sa quête, entre

Léon et Forez. Lorsque

l’historien

de formation interroge le passé, il le fait de façon

linéaire. Il suivra

l’ordre du temps ne s’autorisant nulle déviation susceptible de

modifier cette

ligne assurément immuable. Il est un autre historien souvent

qualifié de local.

La linéarité du temps apparaît soudain volumineuse.

Il s’autorise des

modifications, des prolongements qui lui permettront

d’appréhender ce passé

brumeux restitué en partie par des récits

légendaires. L’historien

Forézien Noël Gardon appartient assurément à

cette seconde catégorie. Cet

érudit régional s’est évertué à

décrypter de belle façon le passé opaque de

cette région centrale dans son livre Mon Pilat

Étymologie Rêves

Légendes et… Réalités. L’étymologie

présentée par l’auteur surprend

assurément le puriste. Faite d’homonymie elle s’appuie sur la

cabale phonétique

des anciens chère à François Rabelais.

Le

livre de Noël Gardon Noël

Gardon va

utiliser ces clefs, pour décrypter la Légende du

comte de Forez. Ce

récit légendaire nous conte l’histoire d’un

« noble homme nommé Henry de

Léon, hardi dans les combats, prudent dans les conseils,

féal chevalier et

loyal vassal. » Le roi de Bretagne, « vieillard

sans enfant »,

reconnaissant ses qualités de droiture, l’établit

Sénéchal de sa Cour. Le

prince du Léon remplissait tant et si bien ses fonctions, que le

vieux roi

« lui faisait des cadeaux et à l’occasion

agrandissait son fief ». De

telles faveurs ne pouvaient que susciter de la jalousie parmi les

puissants du

royaume… Josselin,

seigneur

jaloux, convainquit son ami Alain, neveu du roi, et donc

héritier du trône de

Bretagne, que son oncle allait le déshériter au profit de

son sénéchal. Ce

dernier aimait la solitude de ses terres et venait se ressourcer

dès que

l’occasion se présentait dans son château de Léon.

Un chevalier visière baissée

s’en vint en Léon pour le tuer. Mal lui en prit, le

Léonard était un fin

bretteur et c’est ainsi qu’il occit l’inconnu. Malheur pour Henry de

Léon, cet

inconnu n’était autre que le prince Alain, héritier du

royaume de Bretagne. Contraint

à la

fuite : « Il rentre rapidement chez lui, prend un peu

d’argent,

détruit quelques vieux titres devenus inutiles puis s’en va en

direction du

sud. » Il « traverse la Bretagne, la

Touraine, entre en Sologne

où il songe s’arrêter ermite près des

marécages, mais il ne serait pas assez

loin de la Bretagne, alors il continue »… puis

pénètre « dans une

vaste clairière. Au centre, de grands hêtres abritent

d’énormes rochers d’où

jaillit une source où murmure un léger

clapotement. »

De

grands hêtres... (Hêtraie

du Crêt de Peillouté dans le Pilat) Dans ce

bosquet règne

une paix… personnifiée par la belle, mystérieuse et

accueillante fée

Uriande : « Salut Henry de Léon,

Sénéchal de Bretagne ! Il y a

longtemps que je t’attends. » Elle fait partie « de

cette noble

confrérie » qui assiste, telles ses consœurs, les

petits enfants à leur

naissance. Troublé, Henry fait un signe de croix. La belle

Uriande le rassure

par ses paroles : « Point n’est besoin de te garder,

car il n’y a ni

maléfice, ni sortilège, je suis de la communion de la

Sainte-Église. Mon père

fut roi d’Albanie et ma mère Pressine. » Cette

mystérieuse

fée Uriande est commune à deux légendes :

celle du premier comte de Forez

Henry de Léon et celle – merveilleusement contée par Jean

Combe – de la perdrix

qui fut sacrée reine du Pilat et donna son nom au plus haut

sommet du massif,

le Crêt de la Perdrix. Or pour Noël Gardon il faut

comprendre ce nom comme Peyre

de Rix, la Pierre du Roi, version pilatoise de la Lia Fail

irlandaise, sur

laquelle les premiers comtes de Forez auraient été

sacrés en secret, devenant

ainsi les Rois du Pilat. La fée Uriande, semble-t-il,

n'apparaît que dans ces

deux légendes. Deux Castels,

un

Roi et une Église en Pays de Forêt Lorsque Henry

de

Léon découvre ce sylvestre pays, il le trouve plaisant

mais s’étonne de n’y

apercevoir nulle demeure, nulle habitation... En épousant la

fée Uriande le

noble Breton va devenir le premier roi d’un étrange royaume

qu’il appellera Pays

de Forêt. Ce nom apparaît lourd de signification pour

le prince du Léon

qu’il fut encore récemment… Épris

l’un de

l’autre, les deux amants pourraient vivre en parfait amour dans le

domaine de

la fée mais le futur époux pénétré

de son passé, informe son aimée de son

désir : « chercher ailleurs quelque refuge

du temps qu’on bâtirait ? ». Un tel lieu où se

réfugierait le temps,

un lieu où, on bâtirait le temps… un temps…

serait un lieu

assurément prédestiné de toute

éternité et, pour toute éternité... La fée

Uriande

entend pleinement les sibyllines paroles de son futur époux.

Elle invite le beau

seigneur à se retourner… un tel lieu existe… Henry, bien

qu’étranger au

pays, reconnaît ce lieu unique : « Sur une

colline qui dominait le

fleuve, se dressait, construit par art de magie, un château

fièrement campé. Il

était tout semblable à celui de Léon, et Henry y

trouva

son vieil écuyer et son fidèle chapelain. » Quel

était donc ce

château ? Dans leur pays, les comtes du Léon

possédaient plusieurs

châteaux dont le l’énigmatique Roc’h Morvan, qui aurait pu

être un bon

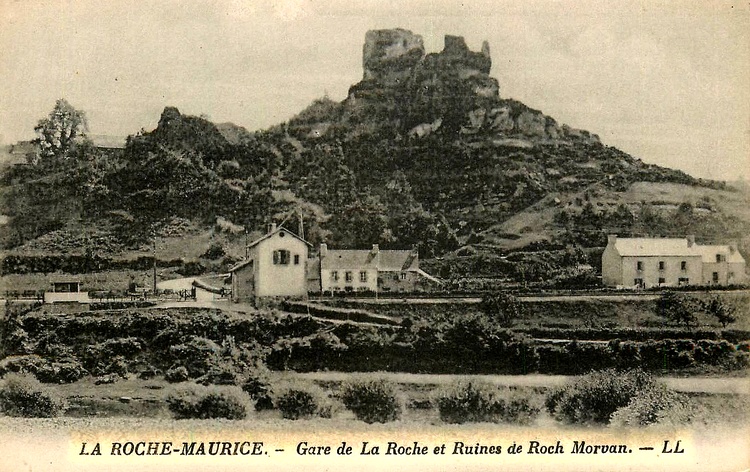

prétendant…  Ruines

du château de Roc'h Morvan (carte

postale ancienne) Mais les

comtes du

Léon possédaient aussi le château de LA FOREST

près de Landerneau, dressé,

ainsi que le précédent, au-dessus de la rivière

Elorn. Ce légendaire château

fut aussi le château de Joyeuse-Garde, de par la présence

en ses murs des

chevaliers du roi Arthur… La forteresse de La Forest aurait reçu

la visite de

Walter Caldenius (mort en 1151), archidiacre

d’Oxford, qui en aurait rapporté un récit où

Arthur délivrait le château de la

Douloureuse-Garde, qui prit le nom de Joyeuse-Garde.

Ruines

du château de Joyeuse-Garde (carte

postale ancienne) Geoffrey

de

Monmouth

prétendait que sa principale source pour l'Historia

Regum Britanniae émanait de l’archidiacre Caldenius, son

ami, qui avait

trouvé « un livre très ancien »

écrit en breton. En Grande-Bretagne,

le nom de Walter Caldenius reste associé aux récits de la

tradition brittonique

du Brut… Ainsi Henry

de Léon

retrouve-t-il dans son nouveau Pays de Forêt ou Forez le

château qu'il

possédait à la Forest en Bretagne. Nous aurions ici un

prodige de type effet

miroir quantique dit aussi miroir inter-dimensionnel. Mais

à la

différence, qu’ici, l’effet miroir serait inter-lieu,

l’in

between des Britanniques. Henry retrouve dans le Pays de

Forêt, son

château de Léon pareillement édifié dans un

pays également nommé Forêt…

Ce miroir inter-lieu nouvellement créé par la

fée Uriande, permettra,

pouvons-nous le penser, à Henri de Léon, nouvellement

intronisé Henri de Forêt,

de passer allègrement de ce Pays de Forêt… à cet

autre Pays de Forêt en Léon,

puis de s’en revenir. Cet aspect miroir était déjà

pressenti dans mon article

« Deux Fontaines pour un Roy » (la Grande

Affaire – mai 2017)

lorsque je j’effectuais quelque incursion dans les prophéties

des Bardes

chrétiens et principalement celles de Merlin que les

Maîtres du Brut étudiaient

avec minutie dans les écoles monastiques Culdéennes. Au jour des

fiançailles, avec l’accord d’Henry, la fée nommera ce

haut-lieu : la

Madeleine, car dit-elle, « nous sommes le jour de la fête

de cette pécheresse a

qui il fut beaucoup pardonné parce qu’elle avait beaucoup

aimé. » Il

s'agit bien sûr des Monts de la Madeleine, qui forment la partie

septentrionale

des Monts du Forez. Mais la tradition magdalénienne se retrouve

aussi dans la

Pilat, avec la chapelle, la montagne et le chirat dédiés

à la sainte

pécheresse.

Panorama

du Pilat depuis Chirat-Rochat En

médaillon : le même paysage visible sur le

tableau de la chapelle Sainte-Madeleine, peint par Jean Bonnel Je ne puis

que

renvoyer le lecteur à cet autre article « MADELEINE

EN SON MIROIR :

ECHEC ET MAT » (les Regards du Pilat décembre

2012) dans lequel je

revenais sur le tableau de Jean Bonnel représentant

Marie-Madeleine dans sa

grotte pilatoise. Ainsi que je l’écrivais :

« Lorsque Jean Bonnel

peint sa Madeleine pénitente, il recompose quelque peu le

paysage visible

depuis la grotte du Mont Ministre. Le Pic des Trois Dents surgit

soudain par

magie. Ce paysage recomposé semble révéler tout en

le cachant le Grand Mystère

du Pilat. » Puis j’ajoutais : « Jean Bonnel

utilise un

gigantesque miroir, le Miroir Magdalénien. Ses pinceaux peignent

l’intérieur du

miroir que nos yeux observent sans en pénétrer la

profondeur. » Cette

étude

décryptant le paysage enfermé dans le Miroir

Magdalénien, peut tout à fait

s’appliquer à la légende de la fée Uriande et

d’Henry de Léon. Un couple qui,

proportions gardées, rappelle celui hautement sacré de

Marie-Madeleine et de

Jésus. Au cœur de la

Forêt, Henry de Léon retrouve assurément avec enchantement,

son propre

château, la forteresse Léonarde où, suivant la

légende, épris de solitude

« Il s’enfermait alors des semaines […] heureux du silence

et de

l’oubli. » En retrouvant son château, il retrouve,

pouvons-nous le penser,

certains de ses vieux titres bien que détruits car

devenus inutiles dans

sa Bretagne natale… Ces titres ou

titles

médiévaux désignaient des marques, des actes

juridiques, voire même des bornes.

Ils affirmaient la position tant géographique

qu’héréditaire. Le château de

Léon (ou du Forêt), refuge de titres,

apparaît lui-même en tant que

monument commémoratif comme un titre. Henry de

Léon,

assisté de son vieil écuyer, le héraut d’arme

détenteur de la langue oiselée et

de son fidèle chapelain quant à lui, détenteur

sous le couvert de la chape,

du Secret, étudie dans le silence de son château, les

titres médiévaux encore

pétris de tradition celtique, dans lesquels il y

découvrira sa propre

légitimité à occuper le trône des Rois du

Pays de Forêt. Le

Comté de Léon,

devenu Principauté par le bon plaisir des puissants Rohan

successeurs des Léon,

apparaît comme un nom mystérieux. Cette contrée a

longtemps été associée à la

présence d’une légion romaine mais son origine

apparemment plus ancienne ne

serait pas étrangère à celui du dieu celtique et

pré-celtique Lug, la Lumière.

Cette appellation de Léon intimement liée à celui

du Finistère (en breton le Penn

ar Bed ou Bout du Monde) se retrouve en Grande-Bretagne dans le nom

de

l’ancien royaume de Lyonesse où se déroula, selon Lord

Tennyson, poète

britannique de l’époque victorienne, la dernière bataille

entre le Roi Arthur

et son fils Mordred.

Drapeau

du Pays de Léon Au XVIe

siècle un écrivain racontait que le Land’s End (ou

Finistère britannique)

s’étirait encore plus loin vers l’Ouest et que c’était le

point qui servait de

guide pour les marins. Le rocher, connu de nos jours sous le nom de

Seven

Stones (les sept pierres), serait la partie émergée du

royaume, environ

dix-huit miles à l'Ouest de Lands End et huit miles au Nord-Est

des îles de

Scilly. Les marins locaux l’appellent The Town (la ville) et racontent

qu’ils

entendent parfois les cloches des églises de Lyonesse sonner par

delà les

vagues. L’ancien royaume de Lyonesse englouti au large du cap Lizard,

reconnu

pour ses riches cités et ses verts pâturages, inspira le

romancier Américain de

science-fiction, Jack Vance pour sa Trilogie de Lyonesse, œuvre majeure

de

fantasy. La

péninsule

ibérique participe pareillement à cette géographie

finistérienne. On y découvre

un Finisteria qui inspira de belle façon Louis Charpentier ainsi

que Henri

Vincenot pour la rédaction de son beau roman Les

étoiles de Compostelle –

éditions Denoël. Le romancier mettait dans la bouche du

Prophète, des paroles

significatives quant aux liens unissant les deux Finisterra

continentaux :

« Nous entrons en Léon !... Léon !

s’écriait-il, tu entends

bien : Léon ! Et les monts d’Arro avant le promontoire

où finit la

terre, ‘’Finisterra’’ comme disent les moines. Exactement comme dans

mon

Armorique natale : le pays de Léon et les monts

d’Arrée, avant notre

Finisterra, le bout du monde occidental ! La même estacade,

où sont venus

atterrir les Géants venus de la mer, les Maîtres

après le grand

effondrement ! »

Le

Cap Finisterre espagnol Pour Louis

Charpentier, les Finisterra voisinant les Léon et les Monts

d’Arrée ou Arro,

furent après la submersion de l’Atlantide, des havres où

débarquèrent les

rescapés… Ces lieux furent de haute Antiquité, des

centres de pèlerinages très

importants. Henry de Léon vécut suivant le conte, dans ce

pays de Léon

armoricain ouvert à l’Ouest par le fameux cap Finistère

qui donna son nom au

département et fermé à l’Est par les Monts

d’Arrée. De Haute Antiquité, des

pèlerins arpentaient du Nord au Sud le Grand Chemin qui reliait

entre eux les

Finisterra. Ce Grand Chemin géographique cache un second Grand

Chemin temporel

suivit par d’autres pèlerins œuvrant sur la Voie Royale menant

au Grand Œuvre… Fin de Terre

~

Genèse d’un Royaume Christophe de

Cène

dans son livre Finis Gloriae Mundi de Fulcanelli. La

Révélation

(éditions BOD) évoque cette énigmatique «

cloche du roi Marc » présente

dans la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon :

« Saint-Pol-de-Léon fut un

évêché : on découvre dans la

cathédrale une cloche du VIe

siècle que la légende dit

être celle du

roi Marc, faisant ainsi référence aux récits de la

Table Ronde et à l’épopée de

Tristan. Cette cloche figure en 4e page de couverture des Demeures

Philosophales de Fulcanelli, première (1930) et seconde

(1960) éditions. Le

texte original des Demeures ne fait aucune

référence à l’objet.

Canseliet ajouta seulement, en 1960, la note suivante : « Cul-de-lampe

de la couverture – Saint-Pol-de-Léon (Finistère) – cloche

miraculeuse du VIe

siècle, qui fut, dit-on, apportée d’Angleterre à

l’île de Batz par un poisson.

Le Finistère (Finis Terrae) sonne le glas de la gloire

du monde. » Il

apparaît

intéressant de lire ce 8e chapitre du livre de

Christophe de Cène

titré « L’espace du Finis Gloriae Mundi »,

chapitre révélant une

certaine géographie sacrée de la France.

Carte

postale ancienne célébrant la cloche miraculeuse L’histoire de

cette

cloche bien réelle et demeurée au fil des siècles

dans le trésor de l’ancienne

cathédrale du Léon, initie en ce Haut Moyen Âge,

une filiation de cloches

saint-politaines qui marqueront de leur sainte empreinte la

cité. Cette cloche

miraculeuse appartenait à saint Paul ou Pol Aurélien,

premier évêque de

Saint-Pol-de-Léon. Le Breton Wrmonoc (prononcer Ourmonoc), moine

de

Landévennec, premier historien de l’apôtre du Léon,

est l’auteur d’une très

énigmatique Vita sancti Paul Aurelian. Cette Vie demeure

pour les

historiens le texte majeur. Pol naquit vers 490 dans la région

de Penohen dans

le Clamorgan en Galles du Sud. Très jeune, il rentre dans la

grande école

monastique d’Ynis Bŷr dirigée par l’illustre saint Iltude

où il côtoiera

notamment Gildas le Sage et Samson futur évêque de

Dôle en Petite Bretagne. Il

deviendra le chapelain du roi Marc’h, monarque du double royaume de

Domnonée,

géographiquement réparti d’une part au Nord de la

péninsule armoricaine et

d’autre part sur la Cornwall-Devon en Grande-Bretagne. Le roi offrait

à Pol

l’évêché mais le chapelain refusa car il souhaitait

se rendre en Petite

Bretagne. Avant son départ, Pol sollicita du roi un seul

présent, une des sept

cloches utilisées pour appeler les invités à la

table royale. Le roi n’appréciait

guère le choix de Pol, aussi refusa-il. Accompagné de 12

moines et de proches,

l’abbé Gallois quitta sa patrie pour le la péninsule

armoricaine. Il accosta

sans encombre dans l’île d’Ouessant, avant de s’installer dans ce

qui deviendra

le Kastell Léon, actuel Saint-Pol-de-Léon. Withur, tiern

(prince souverain) du Léon, séjournait en l’île de

Bath (Batz) dans l’Endroit

Secret, une demeure écartée et paisible. En cette

année 525, l’abbé Pol

rendit visite au prince Withur de Léon qui, heureuse surprise,

n’était autre

que son cousin venu en Petite Bretagne vers l’an 510. Premier souverain

du

Léon, Withur gouverna le pays jusqu’en 530, année

supposée de sa mort. Dans cet Endroit

Secret, Withur s’adonnait à la création d’ouvrages

manuscrits. Lorsque Pol

lui rendit visite, le tiern travaillait sur son

Évangéliaire. Nous pouvons

imaginer Withur ouvrant à son cousin les portes de son

scripturaire, assurément

la pièce la plus secrète de son palais de Bath. Le tiern,

à l’instar de son

cousin, avait étudié dans une grande école

monastique de la Grande Bretagne,

peut-être l’école de saint Iltude. Ils parlaient

du

pays qu’ils avaient quitté, lorsque soudain, le gardien du

vivier royal,

apporta un ésox, nom latin et grec d’un poisson de

grande taille, un

saumon, voire un brochet, dans lequel ils trouvèrent une

cloche ! L’abbé

surpris, se mit à rire ! Il venait en effet, de

reconnaître la cloche du

roi Marc’h ! Le tiern transmit la cloche à son cousin mais

un tel don

(assurément le DON A, ainsi que nous le découvrirons plus

avant), don divin par

excellence, possédait une contrepartie ! En l’acceptant,

Pol Aurélien ne

pouvait que devenir le premier évêque du Léon. La

cloche avait choisi son

Maître ! Et pourtant, Pol une fois encore, refusa ce nouveau

siège épiscopal.

Mais nul n’échappe à son destin ! L’abbé fut

missionné par Withur à Paris

auprès du fils de Clovis, le roi des Francs Childebert que

Wrmonoc nomme

étrangement, assurément non sans raison, Philibert...

L’abbé avait-il

connaissance du message rédigé par Withur, contenu dans

le pli scellé ?

Dans ce message, le tiern du Léon demandait au roi Franc de

convaincre Pol

d’accepter le siège épiscopal du Léon.

Devenons-nous accepter comme monnaie

comptant l’énoncé du message formulé par le moine

Wrmonoc ? Pol Aurélien,

homme intelligent, ne souhaitant aucunement occuper le siège

épiscopal

aurait-il toléré de se faire abuser de la sorte par son

cousin, fut-ce le tiern

du Léon ? En vérité, Pol avait dû

déjà, bon gré, mal gré, accepter

le poids lourdement tombé sur ses épaules. Les signes

étaient là, Withur et Pol

avaient ensuite sanctifié ce jour en mangeant le saumon

sacré, symbole de la

Connaissance. Wrmonoc, le moine de Landévennec, nous apprend que

sitôt après

avoir rencontré le roi, Pol reçut l’onction

épiscopale dans la cité de Paris.

Le roi remit à saint Pol Aurélien une crosse d’ivoire. La

missive scellée

devait en partie concerner cette onction mais son prolongement

contenait

assurément un message d’une importance assurément

supérieure. Certains

commentateurs ont douté des propos du moine Wrmonoc ;

comment un Breton

venu de la Grande Île pouvait-il, à la demande du premier

prince de Léon son

parent, approcher le roi des Francs qui n’étaient pas

précisément les amis

des Bretons… ?

Saint

Pol Aurélien (icône) Il est vrai

que

Wrmonoc sème le doute en nommant le roi non pas Childebert mais

Philibert. Les

commentateurs reconnaissent dans ce lapsus – volontaire ou involontaire

– la

volonté de mettre en relief le saint Philibert ou Filibert

né à Eauze vers l’an

617 ou 618, fils unique de Filibaud, premier magistrat et

évêque de Vicus

Julii, aujourd'hui Aire-sur-l'Adour. Filibaud qui était en

grande

recommandation auprès du roi Dagobert Ier,

ménagea pour son fils,

une place à la cour où il fit la connaissance de saint

Ouen dont il devint le

disciple et l’ami. Avec le nom

de

Philibert ou Filibert (Très Célèbre en

germanique), et le nom de son

père Filibaud (Très Audacieux en germanique) nous

pouvons noter la

présence commune de l’élément FILI.

Filibert clôt-il ou poursuit-il une

dynastie des Filid ? Le Fili (pluriel Filid en irlandais ancien)

désignait

les poètes dans la classe druidique irlandaise. Lorsque le

christianisme

pénétra l’Irlande, la classe druidique dans sa

majorité, se fondit dans la

classe des Filid (classe supérieure à celle des Bardes)

et devient le noyau des

premiers évêques ou abbés de l’île. Saint

Philibert, après son père l’évêque

Filibaud, adoptera la règle de saint Colomban l’Irlandais… Saint

Philibert

(latin Filibertus) est fêté le 20 août, nous

rentrons avec cette date, dans ce

que je nommais le « calendrier hagiographique de

Champailler »

(« Le pentagramme de Champailler » - Les Regards

du Pilat – Année

2007). Philibert apparaît indissociable de saint Ouen,

fêté 4 jours plus tard,

soit le 24 août. Pour rappel, saint Ouen (Even ou Owen forme

adaptée sur celle

des rois Owen du Pays-de-Galles…) de son vrai nom Dadon, frère

d’Adon et de

Radon, apparaît avec ses frères au 34e jour (24

août, soit 4 jours

après Philibert). J’osais pareillement dans cet article un

rapprochement entre

la MELENCOLIA§I d’Albrecht Dürer et le nom même d’ADON

que l’on peut retrouver

dans l’anagramme DONA : « Au-dessus

du

Chérubin se trouve la Balance, emblème de l’archange

solaire Michel. Et puis il

y a le fameux carré de quatre surmonté d’une cloche et

accosté à gauche, d’un

sablier :

Détail

de la gravure de Dürer « Les

lignes,

colonnes et diagonales du carré donnent pour résultat 34.

A. Dürer a fait

ressortir en clair la date de son œuvre : 1514, dans les deux

cases

médianes de la dernière ligne. En plaçant cette

date entre le 4 et le 1, il

associe l’œuvre à son nom : 4 – 1, chiffres qui

transposés en lettres font

apparaître le D et le A, 4e et 1e de notre

alphabet et

initiales de Dürer Albrecht. L’ensemble, ainsi que le note Run

Futthark (André

Lécossois) dans son livre Comment interpréter la

Kabbale, transposé en

lettres, révèle les lettres DONA : 4 15 14 1

Cloche

de la gravure de Dürer et représentation de la

cloche de Saint-Pol-de-Léon (couverture de l’édition

originale des Demeures

Philosophales (1930)

Fulcanelli) La cloche

Hir-Glas

de saint Pol Aurélien (ou du roi Marc’h), fut associée

par Fulcanelli à une

autre illustration ne comportant également aucun commentaire et

qui intrigua

bien des chercheurs. Voici ce qu’écrit sur

le sujet Christophe de Cène dans son

article

« Fulcanelli : quelle Rose-Croix ? » http://www.rose-croix.net/fulcanelli-rose-croix.html : « Hommage

discret du Rose-Croix Fulcanelli à l'un des pères de la

fraternité: en

couverture et au dos des Demeures Philosophales de Fulcanelli (1ère

et 2ème éditons) figurent la Cloche du roi

Marc à Saint-Pol-de-Léon

en Bretagne et les armes de Robert Jolivet (abbé du

Mont-Saint--Michel de 1411

à 1444) sur les remparts du Mont. Le roi Marc est une figure

majeure du cycle

arthurien et de la quête du Graal. Né près du

Mont-Saint-Michel quand Jolivet

en était l'abbé, Thomas James fut évêque de

Saint-Pol-de-Léon. Ce clin d'œil en

couverture est d'autant plus singulier qu'aucun paragraphe des Demeures

Philosophales ne se rapporte au Mont-Saint-Michel ou à

Saint-Pol-de-Léon. »

Les

armes de Robert Jolivet L’association

de la

cloche Hir-Glas avec le Mont-Saint-Michel serait une clef essentielle

dans

l’énigme développée dans cet article, ainsi que

nous le verrons plus avant. Retrouvons

à

présent saint Pol Aurélien dont la mission future

apparaît ainsi,

pourrions-nous le penser, placée sous le Sceau de Saint

Philibert, le Fili. Le

problème est que Philibert ne naîtra qu’au siècle

suivant ! Nous pouvons

évidemment émettre l’hypothèse que les Filid

auxquels Philibert et Filibaud son

père, se rattachaient, pourraient avoir préparé la

mission de saint Pol

Aurélien, une mission assurément très importante. Wmonoc,

l’auteur de

la Vita sancti Paul Aurelian, fut, il convient de le rappeler,

moine de

Landévennec, abbaye qui favorisa le culte de saint Philibert

dans toute la

Bretagne. Les historiens Bretons se sont interrogés sur

l’importante présence

du culte de saint Philibert en Bretagne. Des marins venus de

l’île de

Noirmoutier, où il avait fondé une abbaye, seraient

à l’origine de son culte en

Bretagne. La réalité apparaît néanmoins pour

ces chercheurs, beaucoup plus

complexe. Ainsi que

nous le

découvrons sur différents sites du Net et

précisément sur https://mairie-lannedern.bzh/enclos-paroissial-et-eglise/ :

« Dans les vieux, les très vieux documents de

l’abbaye de

Landévennec, il est un texte du cartulaire dont la lecture au

premier degré

raconte en gros ceci. Un jour, Gradlon, roi des Bretons, reçut

la visite de trois

émissaires de Charlemagne. Ces trois hommes-là

étaient alors des saints en

devenir puisqu’il s’agissait, assure l’antique chronique, de

Médard, Florent et

de notre fameux Philibert, fondateur de l’abbaye de Jumièges en

Normandie puis

de celle de Noirmoutier. » Leur mission

était

d’obtenir l'aide du roi Gradlon qui vécut entre le IVe

et Ve

siècle ! l’aide face à la race païenne :

les Vikings. Le roi Breton

en remerciement recevrait quatorze villes franques. La Charte XXe

du

Cartulaire de Landévennec dans laquelle sont

évoqués ces faits, causa bien du

tracas parmi les érudits qui pour beaucoup n’y voyaient que

fable. Comment, par

exemple, saint Philibert – qui vécut quant à lui au VIIe

siècle –

aurait-il pu représenter Charlemagne, qui plus est en un temps

où il ne vivait

pas encore ! Les historiens ont convenu que le roi Gradlon en

question

était en fait Gradlon Plonéour, qui était

précisément un contemporain de

Charlemagne. Quant aux trois saints missionnés par l’empereur,

il s’agissait

des abbés des monastères de Saint-Florent à

Saumur, de Saint-Médard à Doulon

(près de Nantes) et de Saint-Philibert à Noirmoutier. Les

compagnons de

Gradlon, saint Guénolé et saint Corentin présents

lors de cette rencontre,

suivant le Cartulaire, étaient respectivement l’abbé

fondateur de Landévennec

et l’évêque de Quimper.

Ruines

de l'abbaye de Landévennec et tombeau du roi

Gradlon (carte

postale ancienne) Gradlon

Plonéour,

comte de Cornouaille et grand protecteur de l’abbaye de

Landévennec, alla

effectivement guerroyer contre les Vikings, à l’embouchure de la

Loire. Il a

même tenu à finir ses jours à l’abbaye de

Noirmoutier. Reste que les moines de

Landévennec avaient le sens du raccourci et du mystère

qu’ils entretenaient

savamment. Deux chroniques de l’abbaye finistérienne de saint

Guénolé

présentent le roi Childebert sous le nom de Philibert (la Vita

sancti Paul

Aurelian de Wrmonoc) ou Hilibert (Charte XLIe du

Cartulaire de

Landévennec). Le roi (P)Hilibert y apparaît en

qualité de

« suzerain du Léon » !? Des

historiens Bretons, tels Albert Le

Grand, ont préféré voir dans ce roi Hilibert, un

roi de Landerneau dont

l’existence reste aujourd’hui encore sans fondement. Quelles

étaient les

intérêts des moines de Landévennec de confondre

ainsi les pistes géographiques,

temporelles et humaines ? Il est

certain

qu’en mettant en avant saint Philibert, les moines de

Landévennec qui

s’installèrent un temps à Montreuil-sur-Mer, avaient pour

intention de mettre

en avant l’aspect plutôt méconnu d’un Philibert (…ses

successeurs ainsi que ces

prédécesseurs…) émissaire royal. Saint Pol

Aurélien monte à Paris et rencontre

le roi Childebert. En rencontrant le roi des Francs, il devient

à son tour un émissaire

royal placé sous la sainte protection de Philibert. Ce

missionné philibertin

ou pré-philibertin naquit en 490, soit quelques 127 ou

128 années avant

Philibert qui ne naîtra qu’en 617 ou 618. Saint Pol

Aurélien se place ainsi

sous le Sceau des Filid évoqués plus haut. Nous pouvons

et

nous devons placer sous ce Sceau des Filid, Withur de Léon, le

premier roitelet

du Léon, cousin de Paul Aurélien, et chez qui la cloche

miraculeuse fut

apportée par un poisson. Withur ou MorWithur, soit en vieux

breton Withur le

Grand, serait venu en Léon, d’après l'historien Arthur Le

Moyne de la Borderie,

Monsieur Jourdan de la Passardière et l’abbé Thomas

(auteur d’une histoire de

Saint Pol Aurélien), vers l’an 510 et aurait régné

sur le Léon jusqu’à sa mort

vers 530. Si le nom de WITHUR aurait, d’après François

Jaffrédou, le sens de

« victorieux », il devient plus parlant de

décomposer son nom en

With-Ur, soit l’Homme (Ur, Uur, Uros) des Bois, des Forêts

(With). Le terme

With, présent dans la langue des Germains, apparaît en

vieux breton sous la

forme Guid, en gallois sous la forme Gwydd, en gaulois sous la forme

Vidu et en

celtique sous la frome Uidhu. L’anglais Wood y puise son origine. La

forme Ur, Homme,

se retrouve dans le nom du roi Arthur, l’Homme-Ours. Withur,

l’Homme des

Bois, premier « roi » du Léon,

apparaît comme la CLEF qui nous permet

de connaître l’identité du premier Roi du Pilat. En effet,

suivant le conte

présenté par Noël Gardon, le premier Roi du Pilat ou

du pays nommé Forêt

(Forez) se nomme Henry de Léon qui est pour lui :

« le Roi

persécuté ». Il n’est pas non plus de le

canoniser mais de rappeler que

suivant cet historien Forézien, le « Premier

Roi » fut le Comte

Sylvain, soit le Comte des Forêts ! Pour Noël Gardon,

le premier roi du

Pays de Forêt Henry de Léon, correspond à ce

Sylvain le roi de la Forêt. Bien

que le Withur, premier Roitelet du Léon n’ait occupé les

lieux que vers l’année

510, il apparaît – il convient de le signaler – comme un

contemporain de

Sylvain, premier Roi du Pilat ou du Forêt/Forez. L’effet miroir

s’affirme ainsi

entre Withur le « Premier Roi du Léon » et

Sylvain le « Premier

Roi » du Pays de Forêt qui mit son sceau à la

loi Gombette en 501 ou 502.

Comment et surtout pourquoi, ce Sylvain, membre de la puissante famille

des

Chapteuil, peut-il apparaître dans le conte

présenté par Noël Gardon, sous le

titre hautement hermétique de LÉON ? Il est

difficile de démêler cet

écheveau des plus hermétiques. Le vrai nom des

Léon serait Ursolis, soit les

Roussillon… Mais Léon reste quoiqu’il en soit le nom de ce pays

Breton du

Finistère et de la noble famille qui l’occupait. Je ne puis

que

remercier Éric Charpentier qui dans un mail m’informait

qu’à l’époque de la Loi

Gombette, le royaume Burgonde était administré par 31

comtes : « Notre

contrée faisait partie des plus grandes cités du royaume

Burgonde, avec

alternativement Vienne et Lyon pour capitales, c’était la

cité du confin du

Royaume, elle embrassait le Lyonnais, le Viennois et la vallée

du Rhône, le

Forez et les premiers contreforts du Massif central. Pour

l’administrer, les

rois Burgondes avaient confié ce vaste territoire au Duc

Burgonde Ancemond ou

Ennemond (Aunemundus qui signe la loi Gombette en seconde position

fixant ainsi

sa position hiérarchique parmi les 31 comtes signataires) et

dont la résidence

était Vienne sur le Rhône. Le Duc Ennemond avait pour le

seconder dans

l’administration de son territoire, deux comtes d’origine Gallo-romaine

: le

comte Sylvain ou comte des forêts (Forez), 26è

signataire, et le

comte Dauphin (Offinis) ou comte ‘’del finis’’ (le comte des confins),

29è

signataire. Tous deux étaient probablement frères et fils

de Sylvanus 1er

: ce sont les deux fils d’Henry de Léon mentionnés dans

la légende de Mélusine,

à savoir le comte de Forez et son frère Raymondin de

Forez…. » Le titre du

second

frère : le comte Dauphin (Offinis) ou comte ‘’del finis’’,

s’applique au

comte des confins. Noël Gardon écrivit à propos du

mot ‘’Fines’’ :

« Ce mot est d’ailleurs resté dans note langage

actuel avec confins,

ou Finistère, sans parler de Finage terme

utilisé dans certaines

régions. « Personne

ne

met en doute que le titre de ‘’marquis’’ vient de ‘’marche’’. Le comte

marquis

est le comte délégué à la gestion de la

‘’marche’’ c’est le comte ‘’mark’es’’.

Si la ‘’Marche’’ est un ‘’Fines’’ le comte qui s’en occupe est le comte

‘’del

fines’’, le ‘’comte Dauphin’’. » Nous pouvons

affirmer que si le Tiern du Léon l’était du

Finistère, le comte Dauphin, fils

de Sylvain, l’était DU FINES qui correspondait au Forez. À

suivre... |

|