|

|

Pilat et Liens Mai 2019

|

|

Michel

Barbot

|

DU

LÉON AU FOREZ OU LA

PROMESSE D’UN NOËL AU PIED DES ARBRES Deuxième

partie Retrouvons

Michel Barbot, qui dans la suite de son

dossier continue de nous entraîner de la Bretagne au Pilat... Du Royaume de

Petite-Bretagne au Royaume des Petits-Chênes De tradition,

saint

Pol Aurélien encore abbé, va occuper dans l’ancien Pagus

Léonensis (actuelle

Saint-Pol-de-Léon), le castrum où se retira et mourut en

421 le roi Conan

Mériadec (le Kynan Meiriadog des

Gallois),

prince venu d’Albanie (l’Écosse). Ce roi à l’existence

très discutée, considéré

comme le premier des lignaiges des Bretons d’Armorique,

converti

au christianisme, aurait édifié sur cet oppidum une

chapelle près de laquelle

fut érigée ensuite la sépulture royale.

Réel ou fictif, Conan l’ancêtre des

grandes familles bretonnes, deviendra rapidement pour les Maîtres

du Brut, les décrypteurs de la

Prophétie Bretonne, un nom

symbolique de la Petite Bretagne.

Conan

Mériadec Les

Prophéties de Merlin qui eurent leur heure de gloire au

Moyen-Âge et à la Renaissance,

se font l’écho d’un Conan, devenu symbole du Royaume de

Petite-Bretagne : « Cadwallader

convoquera Conan et fera alliance avec Albany. Alors les

étrangers seront

massacrés et les rivières seront rouges de sang. « Les

monts d’Armorique entreront en éruption et l'Armorique

elle-même sera couronnée

du diadème de Brutus. La Cambrie se réjouira et les

chênes corniques

fleuriront. L'île prendra le nom de Brutus, et le titre qui lui

avait été donné

par les étrangers sera rejeté. « De

Conan descendra un Sanglier féroce qui testera le tranchant de

ses canines dans

les forêts de Gaule. Il coupera tous les plus gros chênes,

tout en ayant soin

d’épargner les plus petits. « Les

Arabes craindront ce Sanglier, ainsi que les Africains, car

l'élan de son

attaque le portera jusqu’aux endroits les plus reculés

d'Espagne. » Cette

prophétie de Merlin présentait pour les Maîtres du

Brut, plusieurs niveaux

d’interprétation, tant géographiques qu’historiques. La

Bretagne continentale,

le Royaume de Conan Meriadec , répond à l’appel de la

Bretagne insulaire nommée

Caladwallader, nom du dernier descendant du roi Arthur ayant

réussi à maintenir

la paix douze années durant. Alliés à l’Albanie

(le pays du père de la fée

Uriande qui deviendra l'épouse d'Henry de Léon, selon la

légende évoquée par la

première partie de ce dossier, les deux Bretagne vont combattre

l’occupant

Saxon. De cette coalition, la Cambrie (le Pays de Galles)

libéré, la royauté

retrouvera de sa superbe notamment avec la dynastie des Owein. Mais il

appartiendra au 5e Owein suivant l’eschatologie

chrétienne enseignée

par les Kuldées, de rétablir l’antique royaume du roi

Arthur. « De

Conan descendra un Sanglier féroce » De la

Petite-Bretagne descendra un

« Sanglier féroce ». Il n’aura de cesse

que de combattre « dans

les forêts de Gaule ». Les Francs, nouveaux

maîtres de la Gaule, ne sont

pas les amis des Bretons. Le « Sanglier

féroce » ou « sanglier

belliqueux » prédit par Merlin, révèle

une dynastie Sanglier

(d’aucuns écrivent Sang Liés…) bien que le sens secret de

cet animal-royal

apparaisse dans la langue des anglais, fils des Saxons ! Le

premier de ces

Sangliers ne pourra que « tester le tranchant de ses canines

dans les

forêts de Gaule ». Il s’agit de Morvan (750 ? –

818), le premier roi

d’une Bretagne unifiée. Prince du Léon il résidait

notamment dans le légendaire

château de Roc’h Morvan qui deviendra plus tard l’un des

principaux châteaux

des Comtes du Léon. Le roi Morvan est surnommé dans la

chanson de geste du XIXe

siècle : Lez-Breiz, soit littéralement La Hanche

de la Bretagne,

dans le sens de Soutien. Bien que vainqueur des armées de Louis

le Débonnaire,

il fut à son tour vaincu et tué en 818 quelque part entre

Priziac et Carhaix,

ainsi que rapporté dans les Annales d’Éginhard

et par l’Anonyme,

dit l’Astronome.

Merlin La

Prophétie de Merlin ajoute que le « Sanglier

féroce », coupera

« les plus gros chênes » de la Gaule, mais

qu’il prendra « soin

d’épargner » ou de

« protéger », suivant les traductions,

« les petits »… Avant de régner sur

la Bretagne, Morvan en

qualité de prince du Léon, comme ses

prédécesseurs et comme ses successeurs, va

protéger « les petits chênes »

de la Gaule. En

lisant Jean-Pierre Le Mat Enquêtes sur les prophéties

de Merlin (Yoran

Embanner éditions), nous comprenons combien cette

prophétie du « Sanglier

belliqueux » fut importante pour l’abbaye Saint-Matthieu de

Fineterre où

aurait été rédigée le Chronicon

Briocense, la Chronique de Saint

Brieuc dans laquelle ce royal animal est très souvent

évoqué. L’original de

la chronique serait un manuscrit du XIe siècle, une Historia

Britannica qui aurait été écrite par un

prêtre Guillaume, vivant dans cette

partie de l’évêché de Léon où se

trouve l’abbaye.

L'abbaye

de Fineterre (gravure

ancienne) La

Chronique de Saint Brieuc utilise en fil rouge les Prophéties de

Merlin. Le

« sanglier belliqueux » va protéger le

« royaume des Petits

Chênes » en lui imposant une certaine tutelle. Alors

suivons le chemin

emprunté par Henry de Léon pour passer de la Bretagne au

Forez. La

première famille des

comtes de Forez comportait dans ses

rangs de farouches guerriers tels Giraud II, également comte du

Lyonnais avant

qu’il ne fût chassé de Lyon, ou

encore Guillaume III

dont Guillaume de Tyr parle avec éloge et qui périt en

Terre Sainte au siège de

Nicée. Avec son fils mort sans descendant s’acheva sa

lignée qui gardait Feurs

(ou Sury ?) comme capitale et dont le blason bien que sujet à

caution, aurait

été un chêne de sinople (vert), arbre commun de ce

vieux pays celte où les

forêts sont nombreuses. Le

R.P.

Marie-Alain Couturier (1897-1954) qui fut un des grands maîtres

de la peinture

contemporaine et du vitrail, ami de Chagall, de Braque, Malraux,

Picasso ou

Julien Green, natif de Montbrison, aimait dans sa correspondance pleine

de

poésie, évoquer son Forez natal : « Et

puis, la grande plaine du

Forez avec les bancs de sable de la Loire et des arbres partout. J'ai

vite

retrouvé tous les sentiers de mon enfance, dans les petits bois

de chênes et de

pins qui s'appellent le Bois d'Amour, le Verdier… C'est un pays que

j'aime trop

pour avoir encore envie de le peindre. Il me suffit de le

regarder… » (Hommage au Père Couturier sa vie

et son œuvre – Marguerite-Victor

Fournier) http://forezhistoire.free.fr/pierre-couturier.html Bien

entendu, des bois de petits chênes il y en a dans la France

entière, mais le

royaume du Forez peut assurément s’affirmer comme le royaume des

« petits

bois de chênes », voire des « petits

chênes ». La

prophétie de Merlin se termine ainsi : « Les

Arabes craindront

ce Sanglier, ainsi que les Africains, car l'élan de son attaque

le portera

jusqu’aux endroits les plus reculés d'Espagne. » Le

final de la prophétie n’est pas sans évoquer le Roman

de Ponthus et de

Sidoine. Ponthus en épousant Sidoine, deviendra ainsi roi de

Bretagne.

Auparavant, il combattra avec vaillance les Arabes (les Africains) qui

causèrent la mort de son père dans son Espagne natale. Après

avoir fui l’Espagne, Ponthus réfugié en forêt de

Brocéliande deviendra le

nouveau Chevalier Noyr. D’illustres chevaliers se présenteront

à Barenton afin

d’y affronter l’Hermite de la forêt. Si ces joutes ne sont

en rien

belliqueuses, elles n’ont sont pas moins très importantes. Le 8e

des

52 chevaliers, porte un nom illustre, il s’agit de Robert de

Roussillon. Il se

murmure que ce chevalier serait le premier des Rois du Forez, ou Rois

du Pilat.

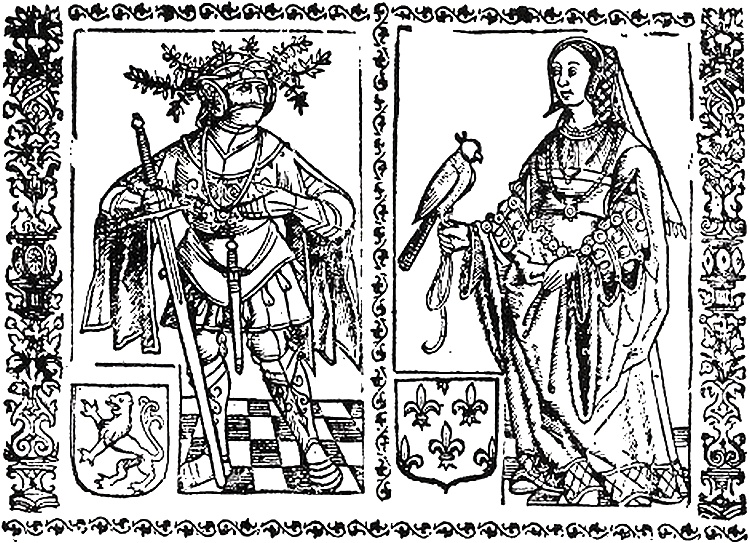

Ponthus

et Sidoine (gravue

ancienne) Les

Saxons définitivement anglicisés, n’auront pas de

difficulté à

transformer à leur gré le mot

« bor », sanglier, en

« beare », ours mais également

l’inverse ainsi que le confirme

le récit arthurien Le Morte Darthur rédigé

par Thomas Malory peu avant

1470. Dans ce récit apparaît le mot

« beare », soit l’ours. En

1485 paraît une édition imprimée de William Caxton.

Celui-ci apporte des

modifications subtiles du texte de Mallory, l'ours a

été

transformé en sanglier. Ainsi que l’a noté PJC Field,

cela semble être un

changement conscient, inspiré par la situation politique du

jour :

« En C, l'ours est transformé (six fois) en sanglier.

Le changement devait

être délibéré et il a créé une

allusion politique audacieuse: le sanglier était

l’insigne du roi Richard III et le dragon celui de Henry Tudor.

L'allusion

n'aurait eu de sens qu'en 1485 ou juste avant, et il est difficile de

voir qui

aurait pu en être responsable sinon Caxton

lui-même… » (cité dans Crofts).

En échangeant l'ours contre le sanglier, Caxton a

transformé le rêve

prophétique de Mallory en un commentaire sur la situation

politique de 1485. Le

rêve, modifié par Caxton, est devenu réalité

! Caxton avait publié Le Morte

Darthur le dernier jour de juillet 1485 et, moins d’un mois plus

tard,

Henry Tudor, battant une bannière de dragon, battait Richard

III, portant une

bannière de sanglier, à la bataille de Bosworth le 22

août 1485. Dans la

Prophétie

de Merlin, le « Sanglier féroce » (Boor en

moyen-anglais, baedd en

gallois) protégera « les petits

chênes » correspondant, pouvons-nous

le penser au Royaume du Forez ou du Pilat dont les Rois étaient

de tradition,

des Roussillon et dont le principal symbole était l’ours (Bar,

homonyme du

sanglier…).

Londres,

British Library, Ajouter MS 59678,

fol. 75V et

le passage correspondant dans Le

Morte Darthur de Caxton (1485) Trois sons de

cloches au-dessus du Léon et dont l’écho se

répercute dans le Pilat Comme

évoqué dans

la première partie de ce dossier, la cathédrale de

Saint-Pol-de-Léon peut

s’enorgueillir de détenir encore la « cloche du roi

Marc’h » dont le

véritable nom était Hir-Glas. L’histoire de cette cloche

royale racontée par le

Breton Wromonoc apparaît quelque peu hermétique.

Yves-Pascal Castel-Kergrist

dans sa très intéressante étude Les reliques

de Paul Aurélien, n’hésite

pas à sur-titrer la partie de son étude consacrée

à cette hermétique cloche :

« Tel un midrash rabbinique, le vieux récit de

Wrmonoc ». https://diocesequimper.fr/bibliotheque/files/original/daa304d5f5928b0c580c17ff08ccdda7.pdf Ainsi qu’il

l’explique : « Tel un ‘’midrash’’ rabbinique, le

récit de la cloche

illustre le fameux ‘’frappez et l’on vous ouvrira‘’ de

l'évangile. Il invite à

démêler différents niveaux de lecture où le

propos didactique spirituel vient

expliciter des données proprement

archéologiques. » Il nous

appartient

de pénétrer en partie ce

« midrash » formulé en latin mais dont

l’auteur est un celte du Finistère nommé Wromonoc,

assurément un Maître du

Brut... Ce moine indique au sujet de la cloche après la

traversée

maritime : « L'anneau

de cette

dernière, ouvert et rongé, était couvert de

‘’sangsues de mer’’. (Cuius

annulus marinis plenus sanguisugis perforatus atque ambesus erat) ». Cette

affirmation

causa quelques discutions. Le latin sanguisuga avant de

désigner des

sangsues de mer, s’appliquait originellement à l’annélide

des eaux douces, soit

la sangsue, d’où l’idée que le voyage de la cloche ne fut

pas que maritime.

Détail d’importance, la langue latine connaît un synonyme

du mot sanguisuga,

il s’agit de hirudo, terme utilisé par Galien (131-201

après J.C.) et

provenant de hoero qui signifie « j’adhère ». Cette hirudo

bien que n’apparaissant pas ouvertement dans le récit de

Wrmonoc, n’est

curieusement pas sans nous rappeler le nom de la cloche :

Hir-Glas,

l’Hir-Verte (voir bleue, grise)… Le mot Hir commun au breton et

au

gallois (vieil-irlandais Sir, gaulois Siros) signifie

« long ». Apparenté au latin Serus :

« tardif ». La tradition celtique évoque

la Main Longue du dieu Lug.

La symbolique liée à cette Main sera reportée par

les moines celto-chrétiens

aux longues mains du Christ visibles sur certains frontons

d’église. L’Hir

des Celtes doit aussi être rapprochée de l’Hir des

Latins désignant la

paume de la main. Ce mot est apparenté

au grec ancien kheír, la « main ».

La

longue main du Christ Tympan

de la basilique de Vézelay Le

mot

Glas qui désigne la couleur de la cloche, prend dans les langues

bretonne et

galloise, un sens spécifique approchant le mystère.

Couleur difficile à situer

sur le cercle chromatique, elle correspond approximativement au bleu

canard,

situé entre le bleu et le vert. C'est d'ailleurs le sens

véritable, dans la

langue française, du mot glauque, dans lequel on ne peut que

retrouver la

racine GLA. Cette couleur définit à l'origine les

différentes teintes que peut

prendre la Mer Bretonne. Ce mot intraduisible et que d’aucuns ont

qualifié de

magique, a été rapproché du mot Glas

présent dans les langues nordiques

ou germaniques et que l’on retrouve dans l’anglais Glass, avec

le sens

de « verre ». Et n’oublions pas le Glas, triste

son de cloche mais

qui à l’origine désigna chez les Latins un son de

trompette pour réunir la classe.

En ancien français, le glas ou clas,

désignait également un

« retentissement », un

« bruit », un « orage »,

ainsi que le son de toutes les cloches d’église. Si le glas est

synonyme de

mort, il pouvait aussi fêter une victoire… Le

mot

gaulois Clocca qui donnera plus tard le nom français de

la cloche, a été

réintroduit en Bretagne puis dans la France entière, par

les moines Celtes.

L’Irlande connaissait la cloche druidique dite Clocc ou Cloc’h,

mot signifiant « Pierre » et désignant

principalement une

« Pierre tournante ». La

cloche druidique apparaît ainsi comme une Pierre-Longue, que les

Bretons

nommèrent Men-Hir. Le mot Hir est bien celui qui apparaît

dans le nom de la

cloche Hir-Glas. Fernand Guériff dans l’article « Les

fêtes de l’Hirmen au

Croisic (L.A.) » publié dans la revue de Mythologie

Française, évoque ce

« magnifique menhir planté sur le bord de la Grande

Côte, au

Croisic », en Loire-Atlantique. Christianisé, le

menhir sera gravé d’une

croix accostée de deux cœurs. L’Hir-Men n’est pas sans

évoquer, tout au moins

dans la structure de son nom, l’Hir-Glas.

Le

menhir du Croisic (carte

postale ancienne) Le

nom

de la cloche se retrouve dans la commune de Plestin (Côtes du

Nord). En 1086,

Hugues, évêque de Tréguier, donnait à

l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le Grand

Rocher haut de ses 84 m que l’on nomma Roc'h Hirglas, avec ses

dépendances et

sa dîme sur Plestin. Une bulle du

pape

Alexandre III, datée de Tusculum le 6 des calendes de

février 1178, confirma

toutes les possessions du Mont Saint-Michel ; cette bulle transcrite

à la suite

du cartulaire, mentionne : in episcopatu Coriobsitenti

ecclesiam de

Hyrglas cum villa de Treveruer et aliis pertinentiis suis. René

Larguillière

dans LE PRIEURÉ DE ROC'H HIRGLAS EN PLESTIN

(infoBRETAGNE.com) reconnaît

cette mention curieuse : « elle marque que dès

cette époque, on

réunissait et confondait déjà le prieuré de

Hirglas, évêché de Tréguier, et la

villa de Treveruer dans la paroisse d'Elliant,

évêché de Cornouaille ». « Ce

second

établissement nous est bien connu. Le chanoine Peyron en a

écrit l'histoire

dans une petite brochure intitulée Recherches sur le culte

de Saint-Michel

au diocèse de Quimper et de Léon (Rennes, 1896,

in-8°, pp. 8 et seq.). Nous

n'avons pas la charte de fondation de ce prieuré, mais une

confirmation en l'an

1170 de l'incarnation, par laquelle le duc Conan IV confirma la

donation de

Treveruer (Dom Morice, Preuves, tome I, 662). Ce prieuré a

été appelé Locmikael

ou Le Moustoir. Plus tard des pièces citées par

l'abbé Peyron ajoutent à son

nom celui de Roquillas en 1551 (p. 12) : ‘’prieur du prieuré du

Moustaer,

autrement dit Locmikaël Rocquillas’’, en 1692 (p. 13) ;

‘’prieuré de

Roquillas Trévérer, autrement dit Saint-Michel du

Moustoir’’. Roquillas est une

déformation de Roc’h Hirglas. Le prieuré de Roc'h

Hirglas en Plestin ayant

été réuni à celui de

Trévéruer […] il n'y a pas de lieu dit Roquillas, en

Elliant, le prieuré portait primitivement le nom de

Tréverer, aucun doute que

Roquillas est emprunté au prieuré de

Plestin. »

Le

Roc'h Hirglas de Plestin (carte

postale ancienne) Il

apparaît qu’une

fois le Prieuré de Roc’h Hirglas réuni au Prieuré

de Locmikael (le Saint-Lieu

de l’archange Michel), ce dernier prit le nom de Locmikaël Roc’h

Hirglas. « L’acte

du

duc Conan IV fut donné l'an 1170 de l'incarnation

(c'est-à-dire en l'an 1171 de

la nativité du Sauveur) par-devant Gaudeffroy,

évêque de Cornouaille ; Hamon,

évêque de Léon ; Ruallendou Rivallon,

abbé

de Quimperlé ; Simon, archidiacre ; Even, maître de

l'Hopital, et Guillaume

Ferron, maître du Temple ». (Dom Morice, dans ses

Preuves – T. I, col.

662) Dans cette

charte ô

combien importante, nous découvrons le nom et le titre de Hamon,

évêque de

Léon, personnage proche de l’Ordre du Temple, membre

lui-même de la puissante

famille des Léon. Fulcanelli

par la

représentation des deux illustrations évoquées

plus haut, aurait établi une

connexion entre la cloche Hir-Glas et le Mont-Saint-Michel. Cette

connexion

liée au Finis Terrae et ainsi au Finis Gloriae Mundi,

pourrait

s’établir sur le nom même de cette cloche qui, nous

l’avons vu apparaît aussi

comme le nom de deux (peut-être plus) prieurés ayant

appartenu à la célèbre

abbaye montoise. Ces prieurés pourraient apparaître comme

des jalons, des

bornes délimitant une route. Le Prieuré de Locmikaël

Roc’h Hirglas fut

curieusement notifié Locmikaël Rocquillas. Bien que ce

Rocquillas soit une

déformation de Roc’h Hirglas, il se pourrait que cette

déformation soit

volontaire. Nous pourrions avoir un Rocquillas pour Ro’ch Il(l)is. Je

me suis

attardé dans de précédents articles sur la

commune bretonne d’Illifaut proche

de Brocéliande. Le nom de cette commune a été

interprété comme l’Église du ou

des Hêtre(s). Nous aurions ici un Roc’h Ilis, soit le Rocher de

l’Église… La tradition

occidentale affirme que le jour de Pâques, les cloches prennent

le Chemin de

Rome. En transposant cette tradition à l’époque gauloise,

nous pourrions affirmer

que les cloches celtiques mentionnées plus haut, suivaient le

Chemin menant à

l’Olympe gaulois, lieu du Rassemblement des Druides… Hir-Glas, la Longue

Verte peut aussi se lire la Main Verte… Cette Main

ainsi que

j’ai pu le démontrer dans le livre Le Pilat Mystérieux

montre la route.

Dans l’Antiquité, le puissant

« collège » des Nautæ Ligerici

était le Maître du fleuve Loire, le fleuve du dieu Lug

pendant du saint Michel

des chrétiens. Cette Main, Verte ou Bleue, est une Main maritime

et fluviale.

La puissante confrérie des Nautes de la Loire, la nomma la Main

du Bon Accueil.

C’est ainsi qu’elle apparaissait dans la cité de Saint-Nazaire.

Elle invitait

le voyageur à remonter la Loire. Dans le livre L’épopée

des mariniers de la

Loire (Raoul Toscan – Éditions des Régionalismes),

nous lisons :

« Ces nautes, il va sans dire, étaient en contact

direct avec les

marchands des deux rives. Ils assuraient les arrivages et pourvoyaient

aux

transports. Ils remontaient la Loire à la voile, transbordaient

en chariots aux

Monts Lyonnais : rechargeant sur la Saône, descendaient

à fière allure le

Rhône, et, d’Arles, conduisaient à Marseille, pour confier

aux flottes des navicularii,

les marchandises les plus diverses : bois, vins, huiles, fers,

etc… dont

Rome avait besoin. » La cloche

Hir-Glas

n’a pas officiellement remonté la Loire et moins encore

été transbordée dans un

chariot menant aux Monts Lyonnais ou aux Mont du Forez mais elle n’en

comportait pas moins, suivant le Midrash de Wrmonoc, la marque

de

quelques sangsues ligériennes… Fernand

Guériff,

l’historien de la Presqu’île de Guérande a écrit de

belles pages sur les Nautes

de la Loire. Cet auteur prolifique a aussi rédigé la

monographie Les

Templiers en Pays Nantais et Guérandais (APHRN 1983) dans

laquelle il

évoque en la cité de Guérande, l’ancienne

Confrérie Saint-Nicolas. Il rappelle

que suivant F. Jégou (La très noble et ancienne

Confrérie de Monsieur

Saint-Nicolas de Guérande, in Revue de Bretagne et

Vendée, 1874, tome

II.) : « le culte de saint Nicolas (originaire d’Asie

Mineure) aurait été

introduit dans l’Ouest par les

Croisés bretons, compagnons de Hervé de Léon,

et surtout par les

Templiers qui avaient une dévotion particulière pour ce

saint, et placèrent

beaucoup de leurs chapelles sous son vocable. » L’auteur

reconnaît que

cette théorie est loin de faire l’unanimité. Les

Templiers auraient en fait

confirmé et imposé cette confrérie

guérandaise qui ainsi que l’indiquait

Pierre-Aristide Monnier (le MA de Nantes…) existait déjà,

de tradition, au VIIe

siècle. Bien que les

archives de la confrérie aient été

dispersées, le registre de l’année 1350

toujours conservé : « nous apprend que les

réunions se passaient dans

une maison sise rue Saint-Michel, près de la porte, et offerte

gracieusement

par ‘’Monsieur Éon de Léon’’. » F.

Guériff poursuit :

« Est-il exagéré de voir dans ce personnage

important un descendant direct

de la puissante Maison de Léon dont – nous l’avons écrit

plus haut – le chef

Hervé mourut dans le naufrage de Brindes, en 1218, en revenant

des

Croisades ? Et l’on peut supposer de ce côté encore

des relations

possibles avec les Templiers. Cet Éon n’était-il pas

lui-même un chevalier au

‘’blanc manteau’’ ? » F. Guériff rappelle pour

conclure « qu’un

évêque de Léon signa la charte de Conan

IV. » Bien que cette charte

(double charte, des possessions templières et

hospitalières) serait postérieure

de quelques années à l’Ordre du Temple – le duc Conan IV

étant décédé en 1171)

elle sert aujourd’hui encore de point d’appui chez les historiens pour

affirmer

la présence de l’Ordre du Temple dans tel ou tel haut lieu du

duché de

Bretagne. Ce très célèbre apocryphe, bien

qu’incomplet quant aux domaines

templiers, n’en reste pas moins un document très important. Hamon de

Léon,

évêque de Saint-Pol-de-Léon, est

présenté comme le principal

signataire de la charte. L’antidatation du

document commise par les faussaires,

infirme cette signature qui aurait pu assurément figurer sur une

telle charte.

Hamon proche du duc Conan IV fut assassiné le 21 janvier

1171 (ou 1172),

à la sortie d'une messe à la cathédrale de la Ville

Sainte, la cité de

saint Pol-Aurélien. Cet Hamon de

Léon

prend sa place dans l’histoire campanologique de la cathédrale

Saint-Pol-de

Léon. En 1563 fut fondue pour la cathédrale la plus

ancienne cloche de la

Bretagne toujours en activité, Le Jacques. Cette grosse

cloche comporte

l’inscription suivante : JE.

FVS. FAIT. PAR. MR. GVY. DE. KERGOET. CHANOINE. DE. LEON. FABRIQVE.

LORS. ME.

FIT. FAIRE. PAR. ARTVS. GVIMARCH. FONDEVR. POVR. SERVIR. LAN. MVcLXIII.

EN.

JACOBVS. SVM. NIVES. ET. FVLMINA. PELLENS. FVLGVRA. CONFRINGENS. VOX.

DOMINI.

SABAOT. ET. TVBA. QUE. CLANGENS. NOMEN. CELEBRARE. SVPERNI. ADMONEO.

CVNCTOS.

ANTE. NOMINABAR. HAMO. Ce

vocable Hamo, donné autrefois à cette cloche, rappelle le

nom d’un ancien et

célèbre évêque de Léon, Hamon, qui

fut assassiné le 21 Janvier 1171 (1172), à

la sortie de l’office, par son neveu Guyomarch du Fou. http://www.infobretagne.com/saintpoldeleon-cathedrale-comptes.htm Une

traduction française de la partie latine de l’inscription

apparaît sur le

Net : « Je suis le Jacques qui dissipe la foudre et le

tonnerre.

C’est moi qui brise les éclairs. Je suis la voix du seigneur

Sabaoth et la

trompette dont le son éclatant appelle le monde entier à

venir célébrer le nom

du Très Haut… Auparavant c’était Hamon qui appelait tout

le monde ». Le

Jacques,

clôt en 1563 la trinité

campanologique historique et hermétique de la

cathédrale Saint-Pol-de-Léon.

Son nom cache assurément quelques mystères. Il convient

de se rappeler dans un

premier temps, l’apôtre Jacques, frère de Jean,

surnommé par le Christ,

Boanerges, le « Fils du Tonnerre ». Il convient

d’évoquer ensuite le Jacquemart,

mot apparu dans la langue française au XVIe siècle

et caractérisant

une « figure d’homme armé d’un marteau qui frappe les

heures sur une

cloche ou un timbre » (Rabelais, Gargantua). On

reconnaît dans ce mot,

Jacques (l’apôtre ? le paysan du royaume de France ?)

et le mart ou

marteau. Le Jacquemart est considéré comme un emprunt

à l’ancien provençal Jacmart

(1472 d’après Pansier) de même étymologie. Une seconde

hypothèse, assurément complémentaire, pourrait

apparaître une fois encore dans

le chapitre « L’espace du Finis Gloriae Mundi »

du livre précité de

Christophe de Cène La Révélation. L’auteur

évoque la cité bretonne de

Guingamp sise au pied d’une des sept collines sacrées de la

Bretagne

armoricaine, le Menez-Bré : « C’est là

qu’un couple d’alchimistes

recueillait au printemps la rosée du matin. Le patronyme de

l’adepte ?

Jacob, une famille bretonne implantée dans le Trégor. Ses

armoiries […],

figurent, en guise de signature, au bas de la dernière planche

du Mutus

Liber, célèbre livre d’images alchimiques. On

comprend mieux pourquoi ce

traité s’ouvre avec le songe de Jacob

biblique. » La

cloche Hamon, ainsi qu’indiqué dans les Extraits des comptes

de la

cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, fut ainsi

baptisée en hommage à l’évêque

Hamon de Léon assassiné par son neveu et sur ordre de son

propre frère. Datée

du XIIe siècle elle fut peut-être l’œuvre de

son successeur.

La

cathédrale de Saint-Pol-de-Léon (carte

postale ancienne) HAMO,

tout comme son successeur JACOBUS, doit être associé

à la voix des instruments

musicaux (cloche, trompette), ainsi qu’à la multitude du monde

et surtout… à la

voix du Très-Haut. Le

nom

latin HAMO de la cloche, dans le contexte biblique de

l’inscription

s’appuie sur l’hébreu HAM (HAMŌ, HAMON),

mot dont

l’importance a été mise en relief dans le chapitre L’AXE

ROYAL DES ROUSSILLON

(livre LE PILAT MYSTÉRIEUX Thierry Rollat – Patrick

Berlier – Michel

Barbot). Dans ce chapitre je m’arrête sur l’Axe Majeur de

Cergy-Pontoise dont

la 12e et dernière station correspond au Carrefour de

Ham annoncé

par les étangs de Ham pétrifiés en leurs

miroirs de plomb, ainsi que

l’écrit Jean Parvulesco. Cet auteur spécialisé

dans les thèmes ésotériques,

participa à la création de cet axe, il invite le pèlerin

à monter au

sommet de cet axe, ainsi que le fait la cloche pour la ville sainte :

« venez, venez saluer la renaissance de la parole

pré-humaine, le chant à

peine chuchoté des générations post-humaines en

leur architecture

clandestine… » (Cergy-Pontoise, 1969-1989 – éditions

Moniteur Images) Nous

retrouvons le carrefour et les étangs de Ham, la symbolique

présence de la cité

biblique de Ham, contrée des Zouzim, créatures

pré-humaines. Si la cité de Ham,

de par son nom apparaît comme la cité du Murmure, elle est

aussi la cité du

Bourdonnement ou de la Foule… Le Dictionnaire (biblique)

Hébreu-Français

de Sander et Trenel, associe les mots Hama et Hamon

à la voix des

instruments de musique et désigne aussi la foule, les peuples,

la multitude,

acceptation du mot que l’on retrouve dans le nom d’Abraham : le

Père de la

Multitude. La

traduction de l'inscription sur la cloche, telle qu'elle est

présentée sur le

Net, apparaît quelque peu différente du texte latin, aussi

ai-je soumis ce

texte à notre ami Patrick Berlier. Le résultat me

paraît plus qu’intéressant.

La longueur de cet article ne me permet, hélas, de le reprendre

dans sa

totalité. Pour Patrick il s’agirait de latin poétique,

l’inscription peut ainsi

se traduire de trois façons différentes : une

transcription littérale et

donc basique, une traduction poétique qui serait plutôt

une interprétation, et

enfin une version obtenue en mettant bout à bout les traductions

littérales de

chaque terme, sachant que certains verbes sont mal placés, sans

tenir compte de

la grammaire et des déclinaisons. Cette troisième

possibilité, qui ferait

évidemment hurler les latinistes puristes, se présente en

réalité comme le

message caché, ésotérique, d'un texte comportant

trop d'erreurs pour que cela

ne soit pas volontaire. Dans

le

texte latin apparaît le mot Nives

« neiges ». Patrick

reconnaît : « on attribue souvent aux cloches le

pouvoir d'écarter

les orages, mais je n'ai

trouvé nulle part qu'elles pouvaient

aussi empêcher les chutes de neige, c'est peut-être pour

cela que la traduction

ne retient pas ce nom ''neige'', préférant traduire nives

et fulmina par

''la foudre et le tonnerre'', mais si fulmina est bien la

foudre, aucun

dictionnaire ne traduit nives par tonnerre. ».

Patrick pense que

dans une traduction poétique : « on peut bien

imaginer que nives

se rapporte à Jacobus, ce qui donnerait pour la première

phrase : ''Voici,

je suis le Jacques blanc comme les neiges, qui écarte les orages

et qui brise

les éclairs'' ». Dans les

Prophéties

de Merlin, la prophétie évoquant l’alliance de Cadwalader

(la Grande-Bretagne),

de Conan (la Petite-Bretagne) et d’Albion (l’Écosse) est

précédée par cette

énigmatique phrase : « Un vieil homme

gelé sur un cheval blanc de

neige détournera la rivière Periron et en amont, il

mesurera un moulin avec sa

baguette blanche. » Ce vieil

homme n’a

rien d’un Jacques blanc écartant les orages et brisant les

éclairs. Mais avec

son cheval blanc il n’est pas sans nous rappeler

l’ancêtre des comtes

d’Albon qui donna naissance aux Dauphins du Viennois. Ce fameux

ancêtre que

l’on a longtemps considéré, à tort, comme le

premier Dauphin, fut Guigues le

Vieux (1000-1070), lui-même successeur de plusieurs Guigues. Il

apparaît plus

justement comme l’ancêtre des Dauphins du Viennois. Ses

successeurs, Dauphins

du Viennois, n’ont pas de suite affiché sur leur écu le

Dauphin. Ainsi le

Dauphin Guigues André est représenté à

cheval sur le premier côté de son sceau,

tandis qu’apparaît sur le second un château à trois

tours (armoiries des Comtes

d’Albon). Le nom des Comtes d’Albon (proche de celui d’Albion…) est

celui d’une

commune attestée en 517 sous la forme Epao, puis Epauna

en 571.

En 1080, puis en 1328, le nom de la commune apparaît pour la

première fois avec

un Villa de Albon, puis avec un Castrum de Albone. Le

premier nom

dérive du gaulois Epo, « cheval »

– que l'on retrouve avec

Épona, la déesse gauloise des cavaliers et des voyageurs

– tandis que le second

dérive de l’occitan Alba,

« blanc ». Epauna/Albon se présente

bien comme le cheval blanc.

La

tour d'Albon (Drôme), berceau des Dauphins (carte

postale ancienne) Dans cette

puissante Maison d’Albon, il convient de mentionner Guigues Ier

de

Forez (1107-1138), fils de Guigues-Raymond d’Albon (lui-même fils

de Guigues II

d’Albon, lui-même fils de Guigues Ier d’Albon, dit le

Vieux) et de Ita

de Forez. Il succéda à son cousin Guillaume en 1107,

comte de Lyon et de Forez.

(Nouveau traité de diplomatique..., Volume 4 – de Charles

François

Toustain) Une autre

famille

d’Albon apparaît dans le Lyonnais. Elle s’est éteinte en

ligne masculine en

2015. Bien qu’elle soit présentée comme différente

de celle des Dauphins du

Viennois, il apparaît néanmoins qu’elle lui serait

apparentée. Le porche du

château des d’Albon à Albigny-sur-Saône,

présente dans le détail, les armes des

d’Albon, qui sont au 1 et 3 d’Albon et au 2 et 4, des Dauphins du

Viennois :

Armes

des d'Albon Devise :

A Cruce Victoria (La victoire vient de la

croix) Pour

l’histoire de

cette famille se reporter au Dictionnaire des familles

françaises anciennes

ou notables à la fin du XIXe siècle. T. Ier.

(1903 / par C.

d'E.-A. [Chaix d'Est-Ange] impr. de C. Hérissey à

Évreux – mis en ligne

sur https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1119943).

« La

branche

cadette s’éteignit avec Jacques d’Albon, Seigneur de

Saint-André, chevalier de

Saint-Michel et de la Jarretière, 1er gentilhomme de

la chambre du

roi, gouverneur du Lyonnais, maréchal de France en 1547, connu

sous le nom de

maréchal de Saint-André, qui fut un des plus vaillants

hommes de guerre de son

temps et qui mourut sans postérité en 1568. »

Portrait de Jacques d'Albon vers 1562 (Musée

national du château et des Trianons, Versailles) Ce Jacques,

fils de

Jean, défenseur du Catholicisme, naquit vers 1525 et mourut en

1562. Cette

année fatidique pour Jacques d’Albon précède

fortuitement la fonte de la cloche Le Jacques de Saint-Pol-de

Léon en 1563. Patrick

Berlier

entrevoit pour l’inscription latine relatant la fonte de cette cloche,

un message

caché ou sens ésotérique :

« Voici, (moi) Jacques, blanc comme

les neiges, je suis l'impétueuse tempête écartant

les éclairs qui abattent la

voix de Dieu tout-puissant, et la trompette qui sonne le nom

célébré du

très-haut. J'avertis le monde entier. Auparavant j'étais

nommé Hamon. » Patrick

commente

ainsi ce qu’il présente comme la troisième

traduction : « Le Jacques

se présenterait donc comme le protecteur de Sabaoth, une

tempête capable

d'écarter les éclairs qui risqueraient de neutraliser sa

voix. Autrement dit,

un vent impétueux éloignant les orages dont le tonnerre

pourrait masquer la

voix de Dieu, que la Bible compare justement au bruit du tonnerre. Le

Jacques

est aussi la trompette sonnant le nom de Dieu. De tout cela il avertit

le

monde. On retrouve fortement le thème du bruit et du son, mais

tonitruant et

non murmurant. « On

peut

noter que le texte commence par Jacobus et se termine par Hamo, nom de

son

prédécesseur. Or Jacobus signifie justement ‘’celui qui

supplante’’ : le

Jacques a bien remplacé Hamon. » Il est

certain,

cette inscription dépasse le cadre spécifique de la

campanologie, elle nous

projette dans des thèmes eschatologiques s’appuyant sur des

textes de l’Ancien

Testament, tels les Psaumes de David et le Pentateuque… Bien qu’une

conclusion ne puisse être rédigée pour cette

étude, il paraît intéressant

d’évoquer le blog « L’Avènement du Grand

Monarque », de l’écrivain

Rhonan de Bar qui fut un proche de l’Association ATLANTIS. Ce blog,

ainsi

qu’indiqué, a pour but de « Révéler la

Mission divine et royale de la

France à travers les textes anciens ». Sur son blog,

apparaissent deux

études complémentaires :

« D’ALBON » et « DAUPHINS ET

DAUPHINÉ ». L’auteur s’appuie pour cette

dernière étude sur les auteurs

anciens, tel M. de Terrebasse qui, après bien d’autres

s’interrogea sur

l’origine du mot DAUPHIN. Cet auteur écrivait :

« Quelle que soit la

signification qui se cache sous cette traduction, la valeur et la

majesté de

l'expression ne sont pas moins garanties par l'adoption qu'en ont faite

trois

dynasties souveraines, et, plus tard, les rois de France

eux-mêmes. » Rhonan de Bar

s’interroge à son tour : « Quelles sont ces

trois dynasties ? Je

connais les comtes d'Albon et les comtes de Clermont ; mais si M. de

Terrebasse

fait allusion aux comtes de Forez, il se trompa. Ceux-ci ont

placé, il est

vrai, le dauphin dans leurs armes, mais ils n'ont jamais pris le titre

de

dauphin. » Après

cette étude

consacrée aux Maîtres du Forez, il m’apparaît

difficile de ne pas retenir cette

troisième (ou première) dynastie souveraine… une dynastie

« del

finis », placée sous la sainte protection d’un

Jésus, Soleil naissant,

en la Nuit de Noël. Ce grand mystère fut, pouvons-nous le

penser, partagé par

les princes du Léon détenteurs des secrets du

« Fines » dont les

arcanes ont été formulés par Fulcanelli. Mais laissons

Noël

Gardon nous parler du « Fines » :

« Ce mot est d’ailleurs

resté dans note langage actuel avec confins, ou Finistère,

sans

parler de Finage terme utilisé dans certaines

régions. « Personne

ne

met en doute que le titre de ‘’marquis’’ vient de ‘’marche’’. Le comte

marquis

est le comte délégué à la gestion de la

‘’marche’’ c’est le comte ‘’mark’es’’.

Si la ‘’Marche’’ est un ‘’Fines’’ le comte qui s’en occupe est le comte

‘’del

fines’’, le ‘’comte Dauphin’’. » Il convient

assurément de s’intéresser, à défaut de le

suivre… à ce « comte

Dauphin » régnant sur le royaume « del

finis », un royaume qui

appartient autant au passé qu’au futur… |