DECEMBRE 2019

|

|

Par Notre Ami

Eric CHARPENTIER

|

SUR

LES TRACES DU PIED DE NOS ANCÊTRES LES

GAULOIS A

PROPOS DE LA LIEUE GAULOISE Dans

un article récent signé Jacques Laversanne1,

l’auteur propose de localiser le forum segusiavarum de la table

de

Peutinger2, non pas à Feurs dans la plaine du

Forez mais à

Saint-Chamond dans la vallée du Gier. Une hypothèse

audacieuse, qui s’étaye

entre autres arguments par l’utilisation d’une mesure de la lieue de

2,5 km

environ. La table de Peutinger, indique effectivement qu’à

partir de Lyon, il

convient d’utiliser la lieue3 et non plus le Mille romain.

Cette

unité de mesure tire son nom du latin leuga ou leuca,

terme qui

d’après les auteurs latins fut emprunté au vocabulaire

gaulois . Toutefois, en

déclarant que « la celticité du mot, en

l'absence de corrélats insulaires,

est très incertaine » , Xavier Delamarre4

laisse transparaître

que la lieue pourrait appartenir à un langage encore plus ancien

que l’époque

celte.

Quoi

qu’il en soit, il apparaît de plus en plus évident

que la lieue gauloise est bien présente sur tout le territoire

entre Rhône et

Loire. Déjà à la fin du XIXe

siècle, M. Louis-Jules Michel avait

établi en étudiant les antiquités des villes de

Lyon et de Vienne, qu’une

mesure de 32,5 cm environ apparaissait dans les relevés de ces

monuments. C’est

le cas notamment du Portique du Forum de Vienne (Isère) dont

l’ouverture mesure

6,83 m soit 21 pieds et sa hauteur du pavé jusqu’à la

clef 11,045 m, soit 34

pieds. Outre un rapport harmonique évident de 34/21

correspondant à deux

nombres de la suite de Fibonacci, la mesure de la hauteur

relevée à cinq

millimètres près permet d’établir l’utilisation

d’un pied de 11,045 / 34 =

32,485 cm.

En

conclusion de son étude, Louis-Jules Michel propose de

voir dans la mesure de 32,48 cm celle du pied gaulois,

équivalente à celle du

pied du roi qui était en vigueur en France avant 1795. Cette

mesure correspond de

fait à une lieue de 2 436 mètres (1 lieue =

7 500 pieds). Plus

récemment, l’archéologie a su détecter la

récurrence

de cette distance entre bornes ou cités : « le

pied de Paris n’est

certainement pas un pied romain dégénéré,

mais le descendant direct d’un pied

en usage dans les campagnes et les boutiques depuis des siècles

»6.

Ici, Daniel Jalmain renvoie aux recherches métrologiques de C.

Cochet-Cochet et

à ses Notices historiques sur le Brie ancienne (1933),

lequel donnait

une lieue commune en usage à Provins de 4 385,55 mètres,

correspondant à 2250

toises de Paris, à côté de laquelle subsistait une

Grande lieue de 2500 toises

de 4 872,55 mètres. Cette distance étant sensiblement

le double de 2 436

mètres renverrait à la lieue gauloise de 7500 pieds de

32,48 cm. De

même, en étudiant cette grande lieue gauloise,

l’archéologue Jacques Dassié déclare : « Une

mesure récente, mais antérieure

au système métrique, est la toise de Paris qui fait 1,949

m. Il y a 6 pieds par

toise, d’où le pied de Paris (ou Pied de Roy) = 0,3248 m. Si

nous calculons une

lieue à partir de ce pied gaulois, nous obtenons : 1 lieue =

0,3248333 x

7500, soit 2 436 m. C’est l’une des valeurs de la lieue

gauloise la plus

fréquemment rencontrée. On peut donc raisonnablement

supposer que le pied

de Paris n’est que la continuation d’un pied gaulois qui aurait

perduré jusqu’à

l’époque moderne »7. Historiquement,

le pied du roi de France de 32,48 cm fut

établi par Jean-Baptiste Colbert en 1668 lorsqu’il révisa

la Toise de Paris.

Avant cette date, le Pied de Roy était

légèrement supérieur. La

tradition donne aussi au pied du roi réformé en 1668 le

nom de Pied de Charlemagne comme si finalement celui-ci

était la

résurgence d’une mesure plus

ancienne.

NOTES 1. Jacques Laversanne,

« Lecture iconoclaste de

la table de Peutinger », in Bulletin du groupe

archéologique Forez-Jarez,

n°21, année 2017, pages 5-14. Jacques Laversanne est membre de la Société

d’Histoire du Pays de

Saint-Genest-Malifaux ainsi que du Groupe Archéologique

Forez-Jarez. Il a

dirigé en 2015 l’édition du livre « Canton de

Saint-Genest-Malifaux » dans la

collection « Le patrimoine du département de la Loire

», édité par Liger

(Liaison Inter Groupes d’Etudes Régionales) avec le soutien du

Conseil général

de la Loire. Jacques Laversanne est l’un des meilleurs

spécialistes des voies

antiques et protohistoriques du Forez et du Massif du Pilat. 2. La Table de Peutinger est une compilation de cartes

romaines antérieure

à la fin du 1er siècle qui a ensuite

été mise à jour au IVe

siècle et au Ve siècle. « La table de Peutinger (Tabula Peutingeriana ou

Peutingeriana Tabula

Itineraria), appelée aussi carte des étapes de Castorius,

est une copie du XIIIe

siècle d'une ancienne carte romaine où figurent les

routes et les villes

principales de l'Empire romain qui constituaient le cursus publicus,

parfois

appelé vehiculatio durant le Haut Empire, qui était le

service de poste

impérial assurant les échanges officiels et

administratifs au sein de l’Empire

romain » (Wikipédia, 2019). 3. « Lugduno, caput Galliay (Galliœ), usque hic

legas», Lyon, capitale de

la Gaule, jusqu’ici ce sont des lieues 4. Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise,

éditions errance,

2è édition, 2008, page 199 : leuca, leuga ‘lieue’ « Mesure de distance adoptée officiellement

dans les trois Gaules depuis

Sévère (3e s.) et valant environ 2,4 km. Attesté

leucas par St-Jérôme, puis

régulièrement leugas, leuvas (> français lieue,

anglais league) ; considéré

comme mesure spécifiquement gauloise : « mensuras viarum

nos miliaria dicimus,

Graeci stadia, Galli leuvas … ». La diphtongue eu est

certainement secondaire,

et la celticité du mot, en l’absence de corrélats

insulaires, est très

incertaine. H2197, DAG 571. » 5. Louis-Jules Michel,

« Détermination de la longueur

du Pied Gaulois, à l’aide des monuments antiques de Lyon et de

Vienne »,

Discours de réception à l’Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de

Lyon, Lyon, Association typographique, 1872. 6. Daniel Jalmain,

«Archéologie aérienne

en Ile-de-France », Ed. Technip, 1970. 7. Jacques Dassié, « La grande lieue gauloise :

approche méthodologique de

la métrique des voies », in Gallia, tome 56, 1999,

pp.285-311. LE

PIED GAULOIS ET LE MERIDIEN DE LA TERRE L’EXEMPLE

DE LA CHAPELLE SAINT-VINCENT D’AGNY En

1799, Charles-Pierre Claret de Fleurieu8

rappelle que 47 pieds et demi du Roi constituent la 120ième

partie

de la minute du méridien de la terre9. Cette minute

de méridien est

ce que nous appelons aujourd’hui le Mille Nautique :

« On doit

l’idée d’utiliser la longueur de la minute d’arc sur la Terre

comme unité de

distance à un abbé de Lyon, Gabriel Mouton, qui la

proposa en 1670 »10.

Le rapport du pied du roi réformé aux dimensions de la

Terre avait dû être

établi dès son institution par Colbert en 1668 pour que

les manuels de

navigation maritime de la fin du XVIIè et du

XVIIIè siècle en fasse

état : inspirées du Traité complet de la

navigation de Jean

Bouguer, publié en 1698, les Leçons

de navigation que donne M. Dulague en 1768 rappellent en effet ce

rapport

entre le pied du roi de France et la longueur de la minute du

méridien de la

Terre :

Puisque

l’archéologie a établi que le pied du roi de

France en vigueur entre 1668 et 1795 est l’exact équivalent du

pied gaulois, on

peut déduire un rapport identique entre ce dernier et la

longueur de la minute

du méridien de la Terre : 47,5

pieds gaulois = 120ième

partie de la minute du méridien terrestre 47,5

x 0,3248 = 15,428 mètres = 120ième

partie de la minute du méridien terrestre Il

se trouve que cette définition trouve une expression

tout à fait remarquable dans un petit édifice religieux

du plateau mornantais.

Il s’agit de la chapelle Saint-Vincent d’Agny qui a fait l’objet d’une

attention particulière dans notre livre récemment paru11 :

« Située sur la colline qui domine au nord-ouest

le bourg de

Saint-Laurent-d’Agny, le chapelle Saint-Vincent est donnée pour

être la plus

ancienne chapelle romane du département du Rhône. Il ne

fait aucun doute de

l’ancienneté du site dans la mesure où quelques

mégalithes des temps

préhistoriques jalonnent encore les lieux. Il n’est donc pas

illusoire d’imaginer

que cette chapelle soit venue remplacer ici un ancien site cultuel

païen.

La

chapelle Saint-Vincent d’Agny est également un site

reconnu pour ses qualités énergétiques. Elle fait

régulièrement l’objet de

visites géobiologiques et a retenu l’attention de

géobiologues renommés, tels

que Jean-Louis Augay ou encore Georges Prat, qui ont tous deux

étudiés la

chapelle dans leurs ouvrages respectifs. La

chapelle a été classée Monument Historique le 17

août

1945, et elle a été restaurée en 1956 par M. Louis

Mortamet, architecte en chef

des Monuments Historiques. Nous lui devons les plans et croquis

ci-dessous, que

nous empruntons pour notre propos. »

Cette

chapelle dont l’existence est attestée au Xè

siècle fut bâtie avec le nombre 36412 et la

mesure du pied gaulois.

De nombreux indices détectés dans son tracé

régulateur le montrent

clairement : le chevet en cul de four voit sa base tracée

par un cercle de

rayon 2,364 mètres, ce qui correspond à la mesure de 2 x

3,64 pied gaulois de

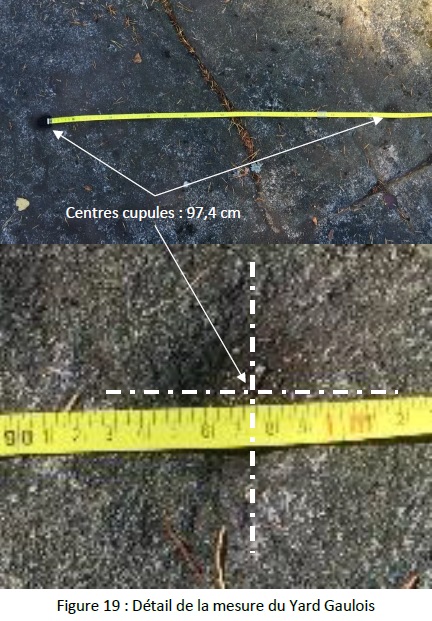

32,48 cm ; l’épaisseur des murs nord et sud mesure 1 verge

gauloise de

0,9744 m13 (1 verge ou 1 yard valent 3 pieds : 3 x

32,48 cm =

97,44 cm). Mais la véritable révélation de cette

chapelle est sa longueur

totale que nous avons mesurée à 15,425 m. Or, à 3

millimètres près, il s’agit

de l’expression exacte de 47,5 pieds gaulois, c’est-à-dire la 120ième

partie du méridien de la Terre qui précisément

définit cette mesure. NOTES 8. Charles-Pierre Claret, comte de Fleurieu, est un

explorateur,

hydrographe et personnalité politique français, né

le 2 juillet 1738 à Lyon et

mort le 18 août 1810 à Paris. Il fut notamment ministre de

la Marine sous Louis

XVI, membre de l'Institut de France. Il est le frère du

botaniste Marc Claret

de La Tourrette bien connu dans notre région pour être

l’auteur de

« Voyage au mont Pilat dans la province du Lyonnais,

contenant des

observations sur l'histoire naturelle de cette montagne, & des

lieux circonvoisins

; suivi du catalogue raisonné des plantes qui y

croissent », Avignon :

Regnault, 1770. 9. Il est très difficile de définir

précisément les dimensions de notre

planète dans la mesure où celle-ci n’est pas une

sphère parfaite. La Terre est

de forme ellipsoïdale, c’est-à-dire qu’elle est

légèrement aplatie aux pôles et

inversement légèrement gonflée à

l’équateur. Depuis 1984, nous utilisons le WGS84 (World Geodetic System

1984) qui est

le système géodésique international utilisé

notamment par les applications GPS

ou satellitaires comme Google Earth par exemple. Nos systèmes de

coordonnées

GPS actuels sont toujours basés sur un quadrillage de la surface

de la Terre

par des cercles verticaux appelés méridiens ou

longitudes, lesquels passent par

les pôles et par des cercles horizontaux appelés

parallèles ou latitudes. Ces

cercles se divisent en 360 degrés, chaque degré en 60

minutes et chaque minute

en 60 secondes. Dans ce système les mensurations de la Terre ont

été établies

sur les mesures suivantes : - Circonférence Polaire (méridien terrestre) :

40 007 864 mètres - Longueur de 1 degré de méridien : 111 132,95

mètres - Longueur d’1 minute de méridien : 1 852,21

mètres - Longueur d’1 seconde de méridien : 30,87

mètres 10. Pierre-Yves Bely, Deux cent cinquante réponses

aux questions du

marin curieux, Gerfaut, 2004, page 274 11. Eric Charpentier, Les Bâtisseurs du

Sacré, des mégalithes aux

édifices religieux. Mégalithes oubliés du sud

lyonnais : Tome 1, la Déesse

Mère de Mornant, Vienne, Editions Morel, 2019. 12. Bien que le

nombre 364 soit la base numérique de cet édifice, il

s’exprime aussi de manière

évidente sous la forme du nombre 953, extrêmement

présente sur le plateau

mornantais. Or 953 est le produit du nombre 364 par le Nombre d’Or au

carré : 953 = 364 x ϕ2. LE

PIED GAULOIS DANS L’ORGANISATION

MÉGALITHIQUE DU

PLATEAU MORNANTAIS Il

apparait donc avec évidence que la mesure du pied

gaulois de 32,48 cm était encore bien connue et utilisée

dans les constructions

des édifices religieux au moyen âge. La chapelle

Saint-Vincent d’Agny en est

l’exemple manifeste, mais il n’en est pas le seul. Sur le même

plateau

mornantais, existe une autre chapelle romane probablement contemporaine

de

Saint-Vincent d’Agny puisqu’une charte du Xè

siècle en fait mention.

Il s’agit de la chapelle Saint-Martin de Cornas. Celle-ci n’est pas

bâtie sur

la mesure du pied gaulois mais sur celle du yard mégalithique.

Cependant, elle

est reliée à sa jumelle de Saint-Vincent d’Agny par une

relation des plus

subtiles dans laquelle la mesure du pied gaulois apparaît

à nouveau.

-

360°

- 335,02° = 24,98° -

7

465 x sinus(24,98°) = 3 152,48 -

1

Pied Gaulois (PGL) = 32,48 cm -

3

152,48 m = 100 x 6,294 x 15,425 x 0,3248 (Précision

99,97 %) Observer

ici que les dimensions de la chapelle Saint

Vincent sont de 6,294 x 15,425 mètres et que la mesure de 3

152,48 mètres

inscrite sur l’axe Est-Ouest du triangle qui relie les deux chapelles,

est

l’expression de 100 x 6,293 x 15,425 Pieds Gaulois, montre à

l’évidence

l’exactitude de toutes ces mesures et confirme de surcroit cette

relation entre

les deux édifices. Mais

là ne s’arrêtent pas les observations qui

corroborent cette relation. En effet, du site de Saint-Vincent d’Agny,

nous

allons maintenant étudier une relation qui fait apparaître

la même mesure de

3 152,48 mètres. Cette

relation que nous pouvons observer

entre le site de la chapelle Saint-Vincent et celui de l’église

de Mornant est tout

à fait singulière. Elle

s’opère en

effet, non pas à partir d’un point précis de la chapelle

Saint-Vincent mais

bien à partir de l’un des mégalithes encore en place sur

le site.

Il

s’agit plus précisément des deux blocs

mégalithiques (a priori le bloc le plus au nord) situés

à une trentaine de

mètres à l’ouest de la chapelle et à quelques pas

du magnifique tilleul,

gardien du lieu.

A

partir de ces mégalithes, la relation vise

précisément le clocher de l’église de Mornant

situé à plus de 3 km, selon une

orientation remarquable de 4,76° Nord. Il s’agit cette fois d’une

orientation

caractéristique de la diagonale d’un rectangle de proportion

1/12, que nous

avons d’ailleurs déjà rencontré sur la relation

entre l’église de Mornant et

celle de Saint-Sorlin.

§

3 152,48

/ Ѵ145 = 261,8 mètres14 §

261,8

/ 0,5236 = 500 CRE Cette

mesure peut à nouveau être exprimée en

fonction des nombres 364 et 953, puisque : §

261,80

m = 3,643 x ϕ2

exprimé en Toise Mégalithique (1 TM = 2,0736 m) §

261,80

m = 3,642 x 9,53 exprimé en

Toise Mégalithique (1 TM = 2,0736 m) Cette

relation où apparaît pour la deuxième fois la

mesure de 3 152,48 m, résultat du produit numérique

100 x 6,294 x 15,425 x

0,3248 comme expression des dimensions et métrologie de la

chapelle, ne laisse

plus aucune place à la coïncidence. Cette organisation est

non seulement

intentionnelle, mais elle dépasse la cadre chronologique d’une

science de la

construction qui incomberait uniquement aux bâtisseurs du moyen

âge. En

effet, il n’est pas envisageable que le mégalithe de

Saint-Vincent d’Agny soit contemporain de la chapelle romane. Les

textes qui,

du Vè siècle jusqu’à l’an Mil,

jalonnent toute la première partie du

moyen âge, sont sans ambiguïté : ordre est

donné d’abattre ces pierres

auxquelles les païens rendent hommage. « Le

vingt-troisième canon du concile d’Arles (entre 443 et 452)

condamne ceux qui

« sur le territoire d’un évêque quelconque, ou

bien allument de petits

flambeaux ou bien adorent des arbres, des sources ou des

pierres ». Un

capitulaire du roi Childebert Ier (511-558) présente

des

remontrances à tous ceux qui, malgré certains

avertissements, n’ont pas

aussitôt jeté bas, dans leur domaine, partout où il

y en avait, des pierres

alignées ou des idoles consacrées au démon. En

567, le vingt-troisième canon du

concile de Tours récidive : « Que tous ceux qui

paraissent persister

en leur folie d’accomplir auprès de l’on ne sait quelles

pierres, arbres ou

fontaines, lieux manifestes de paganisme, des actes incompatibles avec

les

règles de l’Eglise, soient chassés de la Sainte Eglise et

qu’on ne leur

permette pas de s’approcher du saint autel. » En 789,

Charlemagne dans un

« avertissement général »,

précise : « Pour ce qui est des

arbres ou des pierres ou des fontaines, où quelques sots

allument des feux ou

font d’autres pratiques, nous ordonnons de la manière la plus

expresse, que cet

usage, le pire de tous et exécrable à Dieu, partout

où il se rencontrera, soit

extirpé et détruit »15. NOTES 13. Nous avons

mesuré la largeur extérieure de l’édifice au

millimètre près à 6,294 m. En

supposant que les murs nord et sud font chacun 3 pieds gaulois

d’épaisseur,

soit 1 verge, la largeur intérieure de la chapelle serait

de : 6,294 – 2 x

3 x 0,3248 = 4,345 m. C’est la mesure que donne au

demi-centimètre près,

l’architecte des monuments historiques sur son plan. 14. C’est aussi

l’expression de 100 fois le nombre d’or au

carré exprimé en mètres : 100 ϕ2

= 261,80m 15. Philippe Walter,

« Mythologie chrétienne »,

Imago, 2005, page 150. Professeur à l’Université de

Grenoble, mais aussi

Professeur des Universités, Philippe Walter enseigne les

mythologies

chrétiennes et notamment la littérature arthurienne. Il

est reconnu comme l’un

des meilleurs spécialistes français de la mythologie

merlinesque. LE

PIED GAULOIS DANS L’ORGANISATION

MÉGALITHIQUE DU

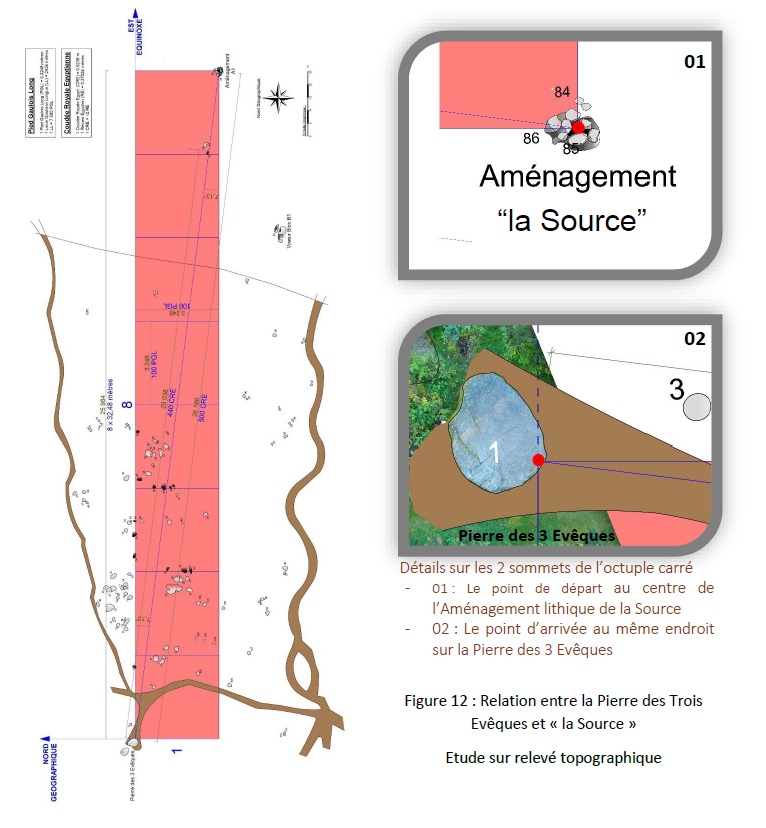

SITE DE LA PIERRE DES TROIS ÉVÊQUES Dans

la mesure où ces traditions païennes sont d’origine

celtique, il semble évident que la science des bâtisseurs

du moyen âge tire

aussi son origine de la connaissance des druides qui officiaient

à l’époque

gauloise. Après tout, le nom même de pied gaulois,

nous renvoie

directement à cette période. Cependant,

l’organisation lithique du plateau mornantais,

que nous datons par l’archéoastronomie aux années

1 000 – 1 300 av.

J.C., sort du cadre chronologique habituellement attribué au

peuple celte

(arrivé en Europe occidentale vers -800). De même, nos

travaux sur le site de

la Pierre des Trois Evêques, connus aujourd’hui sous le nom de

Cadran du Pilat,

montrent une organisation des mégalithes aux alentours des

années 2 500

av. J.C., bien avant l’existence supposée des druides de

l’âge du fer. Et

pourtant, la mesure du pied gaulois se trouve exprimée à

deux reprises sur ce

site, dans des relations qui là non plus ne laissent pas de

place au hasard. Le

relevé topographique effectué par les étudiants en

2ème

année de BTS géomètre a permis de confirmer et

compléter l’organisation

géométrique des mégalithes : ainsi, le Viseur

des Ecrins se positionne par

rapport à la Pierre des Trois Evêques selon la

géométrie du triangle 7-24-25 ;

l’Aménagement de

« la Source » du point haut du site, se

positionne quant à lui par

rapport au même Viseur des Ecrins, selon la

géométrie du triangle 5-12-13. Il

se trouve que la géométrie mégalithique permet de

« boucler la boucle » en reliant

l’Aménagement lithique de la Source à la Pierre des Trois

Evêques.

Une

ligne reliant le centre de l’Aménagement la Source au

point de départ sur la Pierre des Trois Evêques, sera

orientée selon un angle

de 7,13° qui correspond à un angle remarquable. Il s’agit de

celui de la

diagonale d’un octuple carré,

c’est-à-dire un rectangle de proportion 1 (largeur) sur 8

(longueur), dont les

côtés 1 et 8 sont respectivement orientés sur les

axes cardinaux nord/sud,

d’une part et est/ouest d’autre part. Ce

qui vient étayer de façon probante cette nouvelle

géométrie mégalithique, est l’expression des

mesures : la diagonale

reliant la Pierre des 3 Evêques à la Source mesure 261,80

mètres. Il s’agit de

l’expression de 100 fois le Nombre d’Or au carré (ϕ

= 1,61803… ; ϕ2

= 2,61803…), mais aussi celle de 500 Coudées

Royales Egyptiennes (1 CRE = 52,36 cm). Pour enfoncer

le clou et finir de « boucler la boucle », cette

géométrie très

subtile nous apprend qu’un octuple carré ayant 500 CRE pour

diagonale, aura

pour unité 32,48 mètres, soit l’expression de 100

Pieds Gaulois de 32,48 cm !

L’utilisation

ici de la mesure du pied gaulois comme

unité de l’octuple carré dont la diagonale correspond

à une valeur exacte de

500 coudées royales égyptiennes montre encore à

l’évidence le caractère

intentionnel de cette organisation. Ce genre de relations

géométriques où deux

systèmes métrologiques sont en résonnance est

typique de la géométrie

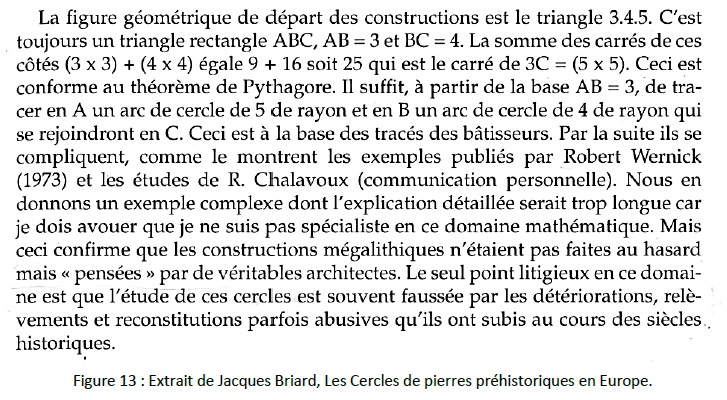

mégalithique. L’exemple

du cromlech des Faves qui fait partie du même

site de la Pierre des Trois Evêques, le montre à

merveille. Ce cercle de

pierres est construit selon des principes géométriques

basés sur le triangle

3-4-5, dit premier triangle de Pythagore. Ils corroborent les

conclusions de

l’archéologue français Jacques Briard, qui

déclarait en parlant des cercles de

pierres préhistoriques16:

Outre

l’aspect géométrique de cette construction, la

métrologie révèle ici, dans cette composition, la

relation qui existe entre la

mesure du yard mégalithique et celle du pied gaulois. En effet,

le cercle de

pierres des Faves a été conçu de manière

à ce que son périmètre mesure

exactement 100 yards mégalithiques. En le construisant à

partir d’un triangle

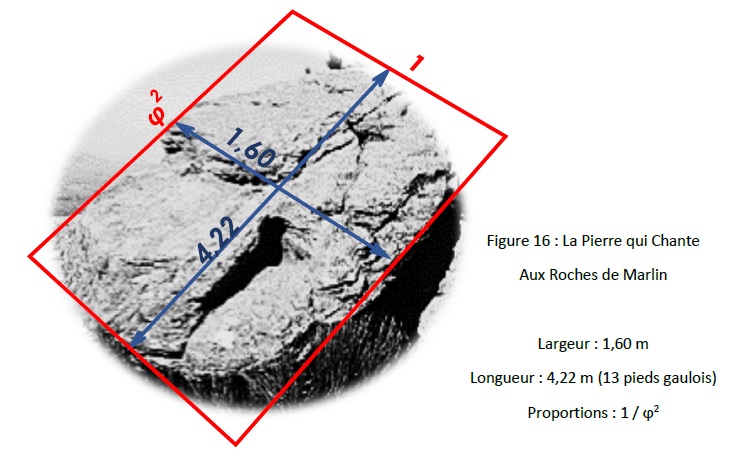

3-4-5, on s’aperçoit que l’unité de ce triangle est la

mesure de 4,22 mètres,

c’est-à-dire 13 pieds gaulois de 32,48 cm. Cette mesure n’est

certainement pas

anodine, puisque nous l’avions déjà rencontrée

plus au nord dans le Pilat, sur

le site des Roches de Marlin. Là-bas, c’est la fameuse Pierre

qui Chante,

monument mégalithique phare de tout le massif du Pilat, qui

affiche une

longueur exacte de 4,22 m, se traduisant à nouveau par une

mesure de 13 pieds

gaulois.

Le

pied gaulois de 32,48 cm semble encore entretenir une

relation très particulière avec le yard

mégalithique dans la géométrie du

cercle. En effet, un cercle ayant pour diamètre 100 pieds

gaulois, soit 32,48 m

(pour reprendre l’unité de l’octuple carré dont nous

avons parlé plus haut),

aura une surface de 1 000 yards mégalithiques à la

précision de 99,93 % et

un écart de 0,55 m2 (1 YM = 82,944 cm). (32,48/2)2

x (22/7) = 828,89 m2

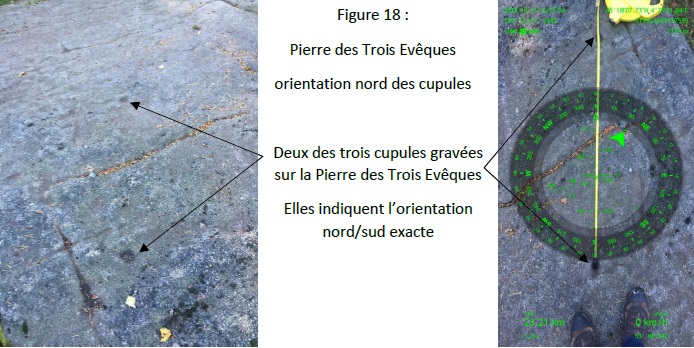

Plusieurs

gravures sont visibles sur face supérieure de

la Pierre des Trois Evêques : les fameuses croix qui

caractérisent cette

pierre borne, les patronymes d’individus ayant vécus dans les

environs, et en

définitive, trois cupules. Or deux de ces cupules indiquent

clairement une

orientation nord/sud exacte.

Or

une mesure de 97,44 cm correspondrait à celle de 3

pieds gaulois de 32,48 cm : 3

x 32,48 cm = 97,44 cm

Il

s’agit aussi de la mesure de 1 verge gauloise (ou 1

yard), laquelle en métrologie vaut 3 pieds. C’est cette

même mesure que nous

avons vue plus haut comme étalon fixant l’épaisseur des

murs de la chapelle

Saint-Vincent. Une

telle inscription sur la dalle de la Pierre des Trois

Evêques, évoquant à la fois l’orientation cardinale

et à la fois une mesure

utilisée à deux reprises dans l’organisation lithique de

ce site, pourrait très

bien être une dédicace comme l’on en trouve encore dans

certains édifices

religieux du moyen âge. Elle

pourrait aussi être la trace d’une antique base

d’arpentage, dont le matériel de mesure aurait

nécessité ces marquages sur la

pierre. De tels procédés ont été

montrés par Jacques Laversanne quant à

l’utilisation de la groma romaine.

A

Saint Sorlin, le 13 novembre 2019 Eric

CHARPENTIER NOTES 16. Jacques Briard, Les

Cercles de pierres préhistoriques

en Europe. Editions Errance, 2000, page 29 |