|

|

LE POISSON NOURRITURE DU MONDE FUTUR (2ème partie) |

Juin

2012

|

|

Par Michel Barbot

|

|

Sur les armoiries de la Côte d’Ivoire figure un Eléphant d’Argent sur fond d’Or, l’animal emblématique de cette république africaine. à l’occasion des festivités du Jubilé du pays, l’exposition « 3000 ans d’histoire du Temple de Jérusalem » fut organisée au Musée des Civilisations d’Abidjan, du 9 au 28 février 2010. Inaugurée en présence de personnalités Ivoiriennes et Israéliennes, l’exposition attira des dizaines de milliers de visiteurs qui montaient à Abidjan comme jadis on montait en pèlerinage à Jérusalem. « C’était, a-t-on pu dire, la première fois, depuis la reine de Saba, que le Temple de Jérusalem était représenté sur le continent africain. »

Des

copies fidèles et exemplaires de tous les objets de cultes et

des grands

ornements, tels l’Arche d’Alliance et

le roi David, père du roi

Salomon évoquait

« Pélïa Daat », «

Le

Pilat, Terre de l’Eléphant,

recélerait-il cette Science pour laquelle Salomon édifia

le Temple ?

Souvenons-nous qu’en France le Mont-Saint-Michel, haut-lieu, s’il en

est, a été

précisément surnommé LA MERVEILLE ! Les

entrailles de ce mont recèlent

assurément, pour l’homme capable d’en être pénétré,

« MONTS ET MERVEILLES » !

Les Monts du Pilat possèdent-ils une telle MERVEILLE ? Le

mot Pélïa est

mystérieux. Dans le Livre de Daniel (8 – 24) est

évoquée une destruction de

merveilles, de prodiges. Les « merveilles »

évoquées par le prophète

s’appliquent tout à la fois au mode de destruction

utilisé et aux

« choses » détruites. Le Dictionnaire

Sander/Trenel d’hébreu biblique

commente ainsi le verset : « il

détruira les choses, les monuments qui sont des

merveilles ».

Ce

type de monuments appelés Pélia en hébreu, ou

Péli en araméen, soit « prodige »,

« merveille », apparait caché dans un site

montagneux. Le mot Péli

qui signifie aussi « fendre », est à ce

titre rapproché de l’hébreu

BAQA : « fendre »,

« percer ». Ce rapprochement

apparaît intéressant si l’on se reporte une fois encore au

Dictionnaire

Sander/Trenel. Il est indiqué que le mot BAQA écrit au

pluriel : BIQAM (second

Livre des Rois 8 – 12 et dans le Livre d’Amos 1 – 13), est

associé au mot HAROT,

pluriel désignant soit « des femmes

enceintes », soit des

« montagnes : « Tu fendras

des femmes enceintes » ou « Tu

perceras leurs montagnes ». La traduction n’en devient,

convenons-en,

pas des plus simples ! Les auteurs du dictionnaire concluent que

l’expression s’applique à des « forteresses

sur les montagnes ». Il serait tentant d’ajouter : « … à l’intérieur des

montagnes » !

Gardons à l’esprit pour la suite de cet article que ces forteresses de montagne : «Harot, pluriel de

Har :

montagne », sont équivalentes à des femmes

enceintes… Dans le Pilat, le lieu

caché pourrait être un

monument, une forteresse, ô combien fortifiée, puisque percée dans la montagne ? |

L’Ile

de l’Éléphant

Le

moment est venu de se remémorer ce qu’écrivait F. Gabut

au sujet du Crêt de …

« c'est

une des montagnes sacrées sur lesquelles s'arrêtait

l'arche

de Noé, c'est-à-dire où hommes et animaux ont

trouvé la sécurité, alors que les

plaines étaient envahies par les eaux provenant de la fonte des

grands

glaciers. »

Les

propos de cet historien nous offrent la vision d’un Mont Pila(t), ou

Mont de

l’Éléphant(e), environné d’eau. De ces eaux

inondant la future Terre de France

surgit une Île Éléphantine… « Selon

un plan, il a dompté

l’abîme et il a planté les îles »

Livre

de l’Ecclésiastique 43-23, cette

île surgie de l’abîme

n’est pas

sans évoquer l’île Éléphantine

située sur la première cataracte

le Nil, en face du centre-ville

d’Assouan. Dans l’Égypte antique,

Éléphantine était la capitale du

premier nome de Haute-Égypte, le nome du « Pays de

l'arc ou du Pays de

Nubie ». Son nom égyptien

était Abou et signifie « lieu de rassemblement des

éléphants », ou

« lieu de collecte d’ivoire ». En effet,

l’île dont la forme pourrait,

dit-on, rappeler celle de défenses d’éléphant,

était un important centre de

négoce de l’ivoire originaire d’Afrique. Abou vient de Ab,

l’éléphant,

apparenté à l’hébreu biblique Habîm

évoqué dans la première partie de ce

« ... Poisson Nourriture du Monde Futur ».

De

687 à 642 avant J.-C., Manassé régnait à

Jérusalem. Il choisit l'idolâtrie, en

retirant l'Arche d’Alliance du Saint des Saints pour y placer ses

idoles.

Suivant une tradition, vers 650 avant J.-C., des prêtres

restés fidèles à Dieu,

récupérèrent l’Arche d’Alliance et

quittèrent Jérusalem. L’Arche aurait

transité pendant deux siècles sur l’île

Éléphantine en Égypte puis aurait

été

amenée en Éthiopie. La légende vraie ou fausse

possède aujourd’hui encore de

partisans défenseurs. L’Histoire reconnaît qu’un temple

juif fut édifié vers

650 sur l’île Éléphantine. Jusqu’à sa

destruction au Vème avant

J.-C., les juifs hors de Jérusalem, y vénéraient

Yahvé.

En

1952, à Qumrân, haut-lieu des Esséniens, où

avaient déjà été découverts les

fameux Manuscrits de la mer Morte, deux archéologues

français découvrirent le

très étrange Rouleau de Cuivre. Son texte contient des informations tout à fait

particulières

: il précise que sur un autre rouleau de cuivre, qui se

trouverait dans une

« chambre cachée » au pied de Wadi

Hakipah, près d'un cimetière,

serait indiqué l'emplacement des 64 (ou 63) cachettes renfermant

les trésors du

Temple. La piste Temple de Jérusalem est suivie par la

majorité des chercheurs.

Pour les uns il s’agit du second temple et pour les autres du premier

temple. D’autres

chercheurs pensent que le temple en question n’est pas celui de

Jérusalem mais

celui de l’île Éléphantine qui eut semble-t-il une

véritable importance. |

|

La notion de femme enceinte se retrouve

dans le

« Moine Bleu », présent en trompe-l’œil

sur le vêtement bleu de

Marie-Madeleine visible sur l’ancien tableau de la chapelle de  Le « moine bleu » du

tableau de la chapelle

Sainte-Madeleine. Dans

mon article « Le Poisson Nourriture de

Vérité », j’écrivais : « Ce moine semble tenir dans ses bras une boule plus ou moins

sphérique. »

Je notais également que le moine tenant la boule n’était

pas sans rappeler le

singe de

Grand

lecteur des livres de Philippe Valcq, historien de la cité de

Montreuil-sur-Mer, j’ai eu la chance de visiter en juillet 2011,

l’église

Saint-Saulve sur laquelle aujourd’hui encore plane l’ombre des

Chevaliers de

l’Ordre du Temple dont ont dit qu’ils financèrent

l’édification de l’église…

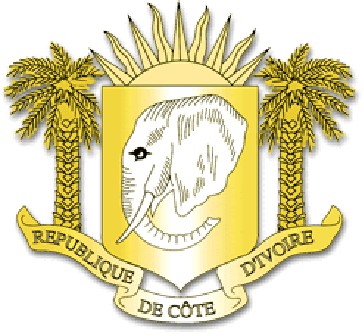

Dans le bas-côté Nord de

l’édifice, «

L’une des particularités de cette chapelle apparaît dans ses culs-de-lampe. Celui de droite représente un diable, jambe écartée et qui serait en train de pondre son œuf philosophal. Pour Ph. Valcq il s’agirait du fameux Baphomet des Templiers. L’œuf n’est plus dans le ventre du Baphomet, mais il l’a été…  Photo de

Christian

Lelièvre La Chapelle des Fonds Baptismaux doit son nom à son baptistère dont la présence dans cette église, ainsi que l’indique Ph. Valcq, est d’autant plus étrange qu’à Saint-Saulve on ne baptisait pas. Dans cette église, seuls les moines étaient autorisés à assister aux offices…

Le 4 septembre 1837, Victor Hugo s’en

vint à

Montreuil. Il envoya à Adèle son épouse, une

lettre qui, par la suite, fut avec

d’autres lettres, réunie dans un ouvrage intitulé

« France-Belgique ». Deux phrases bien

énigmatiques, au vu du gribouillage qui les

accompagne, figurent

dans son courrier : « J’ai

trouvé pourtant, dans la plus grande (église), une PORTE romane d’un beau goût. N’en juge pas

d’après ce

gribouillage. »

Ainsi

que l’écrit Ph. Vacq : « En

fait de’’gribouillage’’, son dessin représente, et de

façon très précise, les

fonts baptismaux. » Des éditions

rectifièrent le mot

« porte » par « piscine »

qui correspond plus justement au

dessin. Ph. Valcq n’en reste pas moins persuadé que cette

coquille est volontaire.

Je ne sais si le tableau placé derrière

la

« piscine » se trouvait-là en 1837 mais

cette représentation des

Femmes au Tombeau, nous montre l’Ange qui a roulé la pierre. Or,

cette pierre

est légèrement rectangulaire… telle une PORTE, celle que

V. Hugo évoque, bien qu’il

ait dessiné une « Piscine » ainsi que

le montre le dessin

figurant dans le livre de Ph. Valcq « L’Énigme de

|

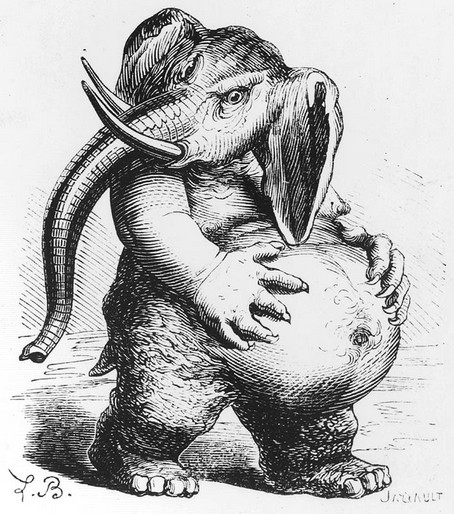

Béhémoth :

l’Éléphant du Pilat et

L’illustration

que voici représente Béhémoth tel qu’il

apparaît dans le Dictionnaire Infernal

de Collin de Plancy.  Ce monstre primordial, suivant C. de Plancy, est le plus souvent représenté sous la forme d’un bœuf gigantesque et merveilleux que les Juifs croyaient réservé pour le repas du Messie. à l’époque chrétienne, il apparaît comme le sommelier et grand échanson des Enfers, maître de la gourmandise. Le Moyen-Âge le représenta comme un éléphant debout et bedonnant. Cette représentation est d’autant plus intéressante qu’elle nous présente cet éléphant quelque peu bedonnant ou… « enceinte ». Béhémoth trouve assurément sa place dans la mythologie pilatoise. Plusieurs auteurs ont su, avec raison, mettre en relief la proximité linguistique du Béhémot des Kabbalistes Juifs avec le Baphomet des Templiers. Dans la tradition hébraïque Béhémoth est indissociable du Léviathan. Ces deux créatures mythologiques appartiennent à une ère géologique où l’homme n’était pas encore le maître sur cette terre. Le premier, maître de la terre ferme, vivait dit la légende dans le Pays des 1000 Monts, tandis que le second était un Dragon maître des eaux. Dans l’ombre de ces deux créatures mythiques, vivait le Ziz, oiseau gigantesque capable de cacher le soleil. Certains auteurs reconnaissent en lui, un ptérodactyle ou un serpent ailé. Il trouve peut-être sa place dans la mythologie pilatoise avec le Zicle de la légende qu’il serait bien d’évoquer dans un prochain article. Les Monts du Pilat semblent avoir été, ainsi que le démontrent les livres de Patrick Berlier, un site d’élection pour la Société Angélique. Cette société discrète née à Lyon, avait pour livre de chevet le très hermétique Songe de Poliphile. Dans ce livre, l’Éléphant/Béhémoth y tient une place d’importance. Il précède curieusement le Dragon… soit Léviathan. Dans la concavité de cet éléphant de pierre, Poliphile découvre des écritures latines, grecques, et hébraïques.

Intrigué

par les écritures hébraïques, je rédigeai

ainsi que je l’indiquais dans la

première partie de ce texte, il

y a environ six

années, un texte que je titrais : « De

l’éléphant au ‘’maître de

l’abime’’. Ce titre, rétrospectivement, apparaît

intéressant, sachant que dans Sens

de la lecture de droite à gauche

« J’étais

nu

si la bête ne m’eût couvert, « cherche et

tu trouveras, laisse moi. Cette traduction est celle que Francesco Colonna l’auteur du Songe de Poliphile donne dans le texte pour les trois inscriptions : hébraïque, grecque et latine. A la vérité, l’inscription hébraïque diffère quelque peu de la traduction proposée. La première ligne du texte hébreu, se lit phonétiquement : Im lo

ki-héBéhéSot

ké-mata’h at

bé-sadaï hoï hioiati aroum. Ce qui peut se traduire ainsi : « Si

la Bête ne me l’eut pas étendu comme,

alors,

(de) dans les champs, hélas, j’étais nu » Cette phrase, épisode revisité d’Adam et Ève au Jardin d’Éden, de lecture bien hermétique en hébreu comme en français, comporte deux mots clés : « Sadaï » et « Béhésoth ». Le premier mot, s’écrit en hébreu comme Shadaï, nom divin. Sadaï, les « champs », bien présent dans le texte hébreu, est curieusement absent de la traduction proposée dans le Songe. Dans ces champs évolue Béhésoth (תסהב). Mais qui donc est Béhésoth ? F. Colonna traduit Béhésoth par le mot « Bête ». Cette traduction serait valide si le mot hébreu était Béhémoth. L’hypothèse probable est qu’il y ait ici, volonté de traduire un jeu de mots apparaissant dans le texte hébreu. En remplaçant la lettre Mem de Béhémot par un Samekh, F. Colonna, dans le texte hébraïque seul, fait jaillir l’expression Béhé Sot, composée de la racine bilitère BH (הב) désignant un abîme, d’où l’hébreu Bohou. Cette racine est associée au mot Sot (תס) signifiant « vêtement ». Il s’agit bien sûr du vêtement qui fut étendu sur le personnage anonyme évoqué dans l’inscription. Béhémoth est le pluriel dit de majesté, du mot Béhémah : « bête ». Il est de tradition de lire la forme singulier du mot, bé-hémah : « dans la force » et de construire à partir de Béhémoth, l’anagramme BeTehom : « dans l’abîme ». Annick de Souzenelle dans son livre « Job sur le chemin de la lumière – éd. A. Michel », présente Béhémot comme le « maître de l’abîme ».

Dans

H’éphesh Vé-taMatsa h’ènih’in Cherche

et tu

trouveras, laisse-moi « Cherche et tu trouveras ». Cet ordre, donné dans la deuxième ligne du texte hébreu, rappelle le célèbre V.I.T.R.I.O.L. des hermétistes, acronyme de plusieurs phrases latines dont la plus connue est : VISITA INTERIORA TERRÆ, RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM, soit : « Visite

l’intérieur de la terre, en rectifiant tu trouveras la pierre

cachée. »

Dans l’inscription hébraïque le verbe

« H’éphes » qui ouvre la seconde

partie de l’inscription,

signifie dans son utilisation biblique : « chercher

Poliphile découvre ensuite dans l’éléphant, une seconde inscription tenue par une femme nue, l’Ève primordiale ; inscription dont voici la première partie :

« Quiconque

tu sois, prends de ce Trésor du Désir tant qu’il

te

plaira mais je t’admoneste que tu prennes la

tête et ne touches au

corps. » Si la traduction donnée dans le Songe est bien utile pour pouvoir cerner l’inscription hébraïque, elle en diffère malgré tout considérablement. Le texte hébreu s’avère très difficile de traduction offrant souvent une double lecture. Certains mots sont amputés de leur lettre finale que l’on retrouve associée au mot suivant. Un nouveau mot va ainsi apparaître. La première ligne de droite à gauche peut se lire ainsi : H’ita

mishé t’hiat qa’h man héOstar avouta koOth

Néféshéké. Ce qui peut se traduire de la façon suivante : « Quiconque

tu sois, prends – recommence ! – de ce Trésor du

Désir tant que

ton souffle le consent. » Le mot T’hiat, traduit par « recommence », signifie aussi « renaît », « ressuscite ». Ici s’affirme l’importance du trésor, traduisant dans l’inscription le mot « Otsar » qui apparaît ainsi analysé dans le dictionnaire Sander/Trenel : « Se

dit souvent du trésor royal et du

trésor du temple…

Dans l’inscription hébraïque du

Songe, le Trésor, « Otsar », est dit

Avouta (תוה), variante de Avouha

(הוה) : « Désir ». Le Désir

est un thème important dans

l’ésotérisme du Moyen Âge et de Dans l’inscription hébraïque, le mot précédant T’hiat, se termine par un Shin ou Sin (ש), or cette lettre est curieusement sortie du mot et vient se greffer à T’iath. Cette erreur transforme le mot T’hiat en Set-H’ita (תיח־תש), « l’Élévation du Blé ». La présence du mot hébreu Man, dans le texte, permet également cette lecture : « Quiconque

tu sois, élève le blé ; prends la manne. « Ce

Trésor est Désir !

Lorsque Poliphile

admire les

différentes merveilles de l’éléphant, il s’attarde

également sur les

hiéroglyphes. Si le premier est une tête de bœuf,

emblème de La première ligne de hiéroglyphes se termine par un vase antique « ayant la bouche couverte ». S’agit-il du vase de la manne ? Le hiéroglyphe suivant est une semelle. Faut-il rapprocher la semelle des semailles ?... « Le blé lève ! »… « Ô gui l’An Neuf ! » Voici la seconde partie de l’inscription :

ופוגב ץנות לאו שארח רסח ךתוא ריחוא לבא Lectures phonétiques : 1) Aval avouh’a-Ire otek h’asser héRosh véal Ta-Nets béGoufo. 2)Aval hazhir otek hassir héRosh véal ta-anas béGoufo. 1ère lecture : Mais

la convoitise – ô peur ! – te privera

de ta preuve, insensé ! La

tête n’a pas le Signe du Faucon (qui) est dans

son corps. 2ème lecture : Mais

je te mets en garde, consent à ne pas ôter

la tête et ne force pas la chambre de son corps.

Le premier mot – Aval – (homonyme du celtique Aval : la pomme des Celtes) prononcé Avel signifie « deuil ». Il convient d’accepter l’admonestation traduite en français ! Le second mot ריחוא n’apparaît dans aucun de mes dictionnaires ou livres. La traduction française avancée dans le Songe dirige le lecteur vers un verbe signifiant « admonester ». Le mot proposé pour « admonester » dans les dictionnaires n’a aucun lien avec celui qui se trouve dans l’inscription hébraïque. Il faut donc chercher au niveau des synonymes d’admonester, tels « avertir », ou « mettre en garde ». Pour ces deux mots, l’hébreu connaît le verbe « hazhir » (ריהזה), apparenté à « hizaher » (רהזיה) : « prendre garde » et « azhara » (הרהזא) : « avertissement ». La structure de ces mots me donne à penser que c’est ici qu’il faut chercher. Le mot « ava’hir » de l’inscription cacherait le verbe « hazhir » : « mettre en garde », « avertir ». Le Zaïn (ז) de « hazhir » aurait fait place à un Vav (ו) lettres voisines dans l’alphabet hébraïque, bien que ces deux lettres ne se permutent théoriquement pas ensemble. Si F. Colonna le fait c’est qu’il a une bonne raison de le faire. Il me semble qu’il faille lire ריחוא, ce mot semble-t-il non recensé, comme un mot composé. La première partie serait mise pour Avouha : « convoitise », qui s’écrit avec un Hé ה et non un Het ח en fin de mot. La seconde partie (Yod – Resh) pourrait évoquer le mot Iaré ou Ire, « peur », « vénération ». Les lettres de ce mot évoquent la main (Yod) et la tête (Resh)… tête dont la convoitise s’avère effrayante quant aux conséquences ; car cette convoitise te privera (h’asser – חסח) de ta preuve (otek – ךתוא). Le mot suivant, « Otek » (ךתוא) signifie : « que tu consentes » (2ème lecture), mais il signifie aussi « ton signe », « ta preuve », « ton enseigne » (1ère lecture). Apparaît ensuite le mot « h’asser » (רסח) signifiant « être privé ». Suivant la traduction présentée dans le Songe, nous devrions trouver un mot signifiant « prendre »… que tu prennes la tête…Il apparaît une fois encore que F. Colonna a mis un mot pour un autre, mais un mot de même racine. Le mot caché est « hassir » (ריסה) signifiant : « retirer », « oter »… sous-entendu la tête ! Quelle serait donc cette preuve que la tête ne possède pas ? La réponse apparaît me semble-t-il dans le mot ץנות qui me semble un mot composé : ץנ־ות, soit Ta-Nets : « le Signe du Faucon » ou de « l’Épervier ». Le Signe du Faucon (Nets) apparaît comme le Signe de l’Éternité (Netsa’h) ! Le signe se trouverait, semble-t-il, (la traduction est difficile) « bé-Goufo » : « dans son corps ». Mais l’admonestation traduite en français est claire : « mais je t’admoneste que tu prennes la tête et ne touches au corps ». L’hébreu « Gouf », « corps » signifie aussi « fermer une porte », « cadenasser » ; ce qui indiquerait que l’intérieur du corps est inaccessible, inviolable ? Sauf peut-être si le chercheur en possède la clef. Et si le Signe du Faucon se trouve bien béGoufo, « dans son corps ». Il faut à la fois braver l’interdit et posséder la clef… Celui qui oserait braver l’interdit est qualifié de « véal » : « insensé » ! Le même mot signifie « ne pas », d’où les traductions différentes du mot. Dans la traduction française du Songe, l’interdiction vise à ne pas prendre la tête et à ne pas toucher le corps. Que faut-il entendre par toucher ? Le mot employé dans le texte hébreu par F. Colonna est « Ta-Nets » (ץנות) : « Le Signe du Faucon », là où le lecteur s’attendrait à trouver un verbe signifiant « toucher ». Ta-Nets cache naturellement un autre mot. Il s’agit de Ta-Anas (סנא־ת)ou Ta-Anous (סונא־ת): « forcer la chambre », « violer la chambre ». Le mystérieux Signe du Faucon, oiseau qui annonce dans le bestiaire du Livre de Job, la royauté solaire de l’aigle, peut s’avérer beaucoup plus énigmatique qu’il n’y paraît. Une partie de la réponse se trouve peut-être dans les mystères de l’Égypte ancienne. Nous aurions dans le corps de la statue un compartiment à la façon de ces Vierges-ciboires ou de ces Vierges Noires dont le compartiment comportait quelque mystérieux objet, un parchemin ou une pierre. Et dans cette chambre ou compartiment se trouverait le Signe du Faucon. La tête principe ou royale… je t’admoneste que tu prennes la tête. Comment ne pas penser à la tête royale et dionysienne du manuscrit de Polycarpe, le Prieur de Sainte-Croix-en-Jarez… |

|

Le

Voyage au Centre de Dans son

excellent livre

« Le Château de

La voici notre bibliothèque évoquée

dans la première partie de ce texte. « (…)

un champ, plus qu’un champ, une plaine d’ossement ».

L’illustration

qui accompagne le texte nous montre des ossements gigantesque,

squelettes de Mastodontes

et autres Ptérodactyles. Une autre illustration, « Le

rêve d’Axel » nous montre ces monstres

antédiluviens

que je nommais plus haut dans le texte : Béhémoth,

Léviathan et Ziz. Ce rêve

devient par la suite, dans le roman,

réalité, ainsi que l’indique le jeune Axel. Un troupeau

de mastodontes, gardé

par un « berger

antédiluvien (…) un Protée de ces

contrées souterraines, un nouveau

fils de Neptune » dont la tête grosse comme celle

d’un buffle, « disparaissait dans les

broussailles

d’une chevelure inculte. On eût dit une véritable

crinière, semblable à celles

des éléphants des premiers âges. »

Les Fils de Neptune sont les Maîtres

du Cheval, de

« Cette

figure était plantée droite sur le couvercle d’un

sépulcre fait à demi-rond,

entaillé à écailles,

avec les moulure

requises. Elle avait le bras droit étendu sur le devant, tenant

un sceptre, et

la main gauche reposée sur un écusson, courbé en

forme de carène de barque et

taillé autour à la semblance de l’os

d’une tête de cheval, auquel était écrit des

lettres hébraïques, grecques

et latines. » |

|

Ces

quelques phrases tirées du Songe, résument et concluent

la symbolique

navigation du « Poisson… ».

Depuis les époques antédiluviennes la navigation

s’achève enfin dans l’Ère du

Verseau sur les rives tant espérées de cette Île

Éléphantine.

Reconstitution du tableau original faite par Patrick Berlier Marie-Madeleine sur laquelle le temps

n’a plus d’emprise prolonge

inexorablement sa Quête dont elle connaît les plus infimes

mystères. Elle sait le Temps de Michel Barbot

|

|