Le Songe Merveilleux de Béatrice

******* à travers les textes ******* |

|

Par Eric Charpentier |

Novembre 2008 |

|

|

En

novembre dernier, nous avions abordé le personnage de Béatrice

de la Tour du Pin, fondatrice de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez,

en travaillant sur les renseignements biographiques que nous pouvions tirer

des différents documents historiques la concernant. Cette approche

qui jusque là n’avait jamais fait l’objet d’étude attentive,

nous avait permis de déterminer à quelques années près

les grands évènements de sa vie avant son veuvage : famille,

naissance, mariage, enfants. Nous avions alors poussé l’étude

un peu plus loin en nous interrogeant sur les quelques années qu’elle

dû passer seule à Châteauneuf, sa résidence douairière,

pendant que son époux, Guillaume de Roussillon mourait en Terre Sainte

et que se tramait la fondation de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez(1).

Les sources susceptibles de nous renseigner sur cette fondation demeurent malgré tout peu nombreuses. Nous disposons en premier lieu de l’acte de fondation passé dans le cloître de Taluyers en date du 24 février 1281 (nst) et en second lieu du récit miraculeux relatant le songe de Béatrice. Quant

à l’inscription qui relatait également le songe de Béatrice

et qui figurait jadis dans la chapelle de Sainte-Croix-en-Jarez, elle nous

est rappelée à nouveau par Dom Nicolas Molin toujours vers

1638 (G), mais encore par Dom Polycarpe de la Rivière en 1621(15)

(E) et Jacques Gaultier en 1609(16) (D).

|

Sainte-Croix-en-Jarez

Vue sur les jardins et la cellule du Prieur

|

1 – La version (M) d’Antoine Vachez en 1904. Antoine

Vachez, éminent érudit qu’il ne convient plus de présenter

dans l’histoire de la chartreuse(20) s’est intéressé très

tôt à la fondation de cette maison puisque c’est en 1865 qu’il

nous livre ses premiers écrits sur le sujet(21) (M’). A cette date,

l’auteur est encore jeune et il ne dispose pour son étude que des

récents écrits de l’abbé Benoît Chambeyron ; aussi

il est tout naturel de retrouver dans ce premier travail les mêmes

éléments que donnait son prédécesseur, à

quelques enjolivures près. On notera d’ailleurs que dans l’un des passages

de la lettre de Béatrice, l’abbé avait traduit « Duc

de Savoie » au lieu du traditionnel « Comte de Savoie »

et que Vachez avait reproduit la même erreur dans son texte. Il est

de fait parfaitement clair que Vachez s’appuie entièrement sur l’abbé

Chambeyron (L) dans cette première publication, auteur qu’il mentionnera

d’ailleurs dans ses sources.

L’ouvrage d'Antoine

Vachez Paru en 1904

|

« Religiosæ

personæ et devotæ in domino nostro J. C. fratri, Joanni, priori

Vallis viridis, propè Parisios, ordinis Cartusiensis. Beatrix de

Turre, conjux quondam nobilis militis, Domini Guillelmi de Rossillione, domini

Annoniaci, domicella, Jesu Christi et gloriosæ Virginis Mariæ,

salutem; et omnibus ejusdem amicis recommendatis orationibus ejus gloriosis,

et fratrum religiosorum virorum in eodem Jesu Christo et gloriosa Matre

ejus.

Nobis igitur iter arripientibus et celeriter alios præcedentibus equitando, ecce Crux et stellæ, quas videramus, antecedebant nos, quousque venientes starent in loco ubi erat dicta domus nostra construenda; in quo quidem loco nos nunquam fueramus ; nulli preterea hominum nostrum propositum de ædificanda domo revelaveramus. Cùm ergo esset dies penitentiæ,

videlicet feria sexta, nostram ibidem corporalem recepimus refectionem.

Casuque fortuito illuc venit ad nos quidam latomus magister, qui tunc serviebat

Comiti Sabaudiæ et à nobis interrogatus quo tenderet, respondit

in hæc verba : Domina mea, ego ad vestram accessi præsentiam,

propter hoc, quod venit mihi in mentem vestræ esse voluntatis unam fundare

domum ordinis Cartusiensis.

Quo audito, quamvis paucas pro tunc haberemus pecunias, nihilominus pactum cum eo fecimus, assignando pro ædificiis ipsius nostræ doinus pecuniarum quantitatem certam. Et licet liberis multisque aliis essemus oneratæ ; tamen reditu et proventu, Deo miserante, abundavimus. Super his igitur gratias Deo agimus quantas valemus, quia dedit nobis velle tale opus aggredi et operari. Ipse enim omnia fecit et perfecit usque in finem et omnium ipse est principium et finis, qui nos ad finem bonum perducat. Amen. » |

|

En outre, Antoine Vachez nous donne les trois références suivantes qui à priori doivent également nous rapporter ladite lettre : Bullioud, Lugdunum sacro-profanum, f°112 D. Le Vasseur, Ephémérides ordinis Cartusiensis, II, p.289. |

2 – La version (L) de l’abbé Benoît Chambeyron – vers 1850. L’abbé

Benoît Chambeyron, à ne pas confondre avec J. B. Chambeyron,

auteur des « Recherches historiques sur la ville de Rive-de-Gier »,

ouvrage publié en 1845, avec lequel il ne partage que le patronyme,

était natif de Longes à quelques kilomètres à

peine du village de Sainte-Croix-en-Jarez. Cette proximité le porta

certainement à s’intéresser de près à l’histoire

de la chartreuse. Il participa vers les années 1850 à la

rédaction de l’ouvrage de Théodore Ogier, « La France

par cantons - Le Pilat - cantons de Saint Chamond et de Rive de Gier , Paveysin

», en étant l’auteur de la notice sur Pavezin et Sainte-Croix-en-Jarez

(Sainte-Croix-en-Pavezin à l’époque) (23).

Dans

sa notice, Chambeyron ne cite que très peu de sources et mentionne

tout au plus : Nicolas Molin, pour l’incendie de la chartreuse, manuscrit

dont nous ignorons la provenance ; Christophe Justel, pour la charte de

fondation, ouvrage imprimé en 1645 et Claude Le Laboureur également

pour la charte de fondation, ouvrage imprimé en 1681. Quant à

la lettre de Béatrice il nous précise simplement qu’il l’a

tire d’un manuscrit (I ou I’) lorsqu’il déclare « Le manuscrit

que j’ai sous les yeux … » sans donner toutefois plus de précision

sur l’auteur de ce fameux manuscrit. A croire sans doute que celui-ci était

anonyme. Nous verrons plus bas qu’il nous sera néanmoins possible

d’attribuer la paternité de ce manuscrit à Dom Charles Le

Couteulx (I).

Nous

donnons ci-dessous le texte de la lettre dont Chambeyron fut le premier

et unique traducteur. Il n’existe encore aujourd’hui, à notre connaissance,

aucune autre traduction que celle donnée par l’abbé. Sans

doute faut-il se fier à Jean Combe qui l’a qualifiait d’excellente,

pour ne pas avoir à la vérifier(24) …

Sainte-Croix au début XXè siècle |

« A religieux et dévôt

personnage, notre frère en Notre- Seigneur Jésus-Christ, Jean

prieur de Val-Vert près de Paris, monastère de l'Ordre Chartreux.

Béatrix de la Tour, épouse de feu noble chevalier Guillaume

de Roussillon, seigneur d’Annonay, servante de Jésus-Christ et de

la glorieuse Vierge : salut.

|

A

priori, la simple traduction de la lettre que nous livre Chambeyron (L) ne

permet pas à elle seule de connaître l’auteur du manuscrit sur

lequel il s’appuie. Il aurait fallu pour cela qu’il nous donne le texte en

latin de manière à pouvoir le comparer avec ceux des chroniqueurs

anciens. En fait, ce n’est pas à partir de la lettre en soit que

nous allons établir la source de l’abbé, mais à partir

de l’organisation générale de sa notice consacrée à

Sainte-Croix. Le texte qui occupe les pages 114 à 128 de l’ouvrage

de Théodore Ogier, soit quinze pages, peut être scindé

en six parties comme suit :

Chambeyron

débute en effet sa narration par la lettre que nous avons donnée

ci-dessus (1) ; il poursuit en donnant la version latine de la charte de

fondation passée à Taluyers en 1281 (2). Il s’attarde

ensuite en un court paragraphe à rappeler que Béatrice avait

reçu de vives actions de grâce de la part de l’Ordre Chartreux

(3). A nouveau en un court paragraphe, il rappelle les bienfaits que la

famille de Béatrice avait déjà eu l’occasion de porter

à l’Ordre Chartreux (4). Il continue sa notice par la liste des bienfaiteurs

de la chartreuse : huit petits paragraphes qui se succèdent pour

chacun des bienfaiteurs : Amédée de Roussillon, Béatrice

d’Anjou, Jeanne de Montluel, Jean de Montluel, Jean Delorme, Isabeau d’Harcourt,

Antoine d’Ars et pour finir Marguerite de l’Estang (5).

L’abbé termine enfin sur cinq pages consacrées à quelques éléments descriptifs ou évènements historiques touchant la chartreuse au cours des XVIIè et XVIIIè siècles (6) ; soit tout de même un tiers de sa notice. Somme

toute, si l’on compare l’organisation de cette notice (L) aux textes des

chroniqueurs anciens, on s’aperçoit immédiatement que celle-ci

est très proche du texte que donne le chartreux Dom Le Couteulx (I)

et dont on parlera plus bas. On y retrouve en effet et dans le même

ordre, quatre des six parties figurant chez Chambeyron : (1), (2), (3),

et (5). La partie (5) est à elle seule très révélatrice

de cette identité puisque la liste des bienfaiteurs de la chartreuse

y est rigoureusement identique.

|

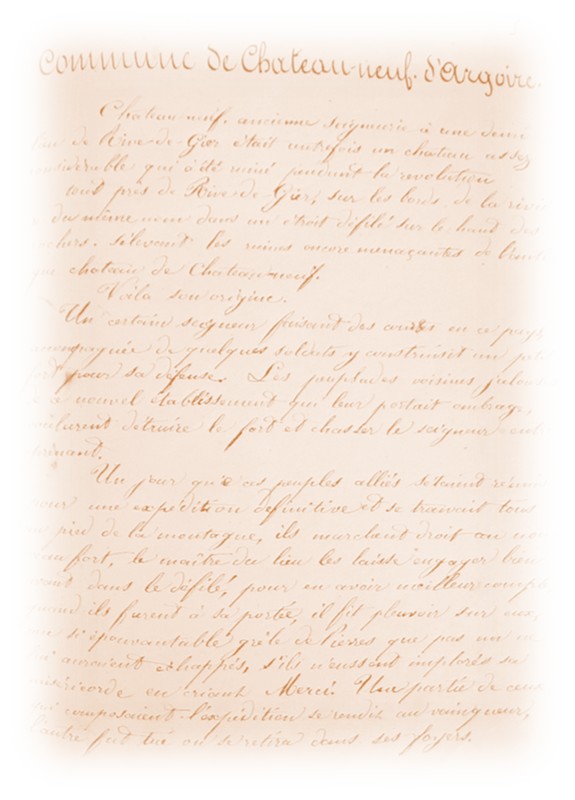

3 – La version (K) de Jean Antoine de La Tour Varan en 1856. Historien

et bibliothécaire de la ville de Saint-Etienne dans la Loire, Jean

Antoine de la Tour Varan est né en 1798 à Les Trois-Ponts

et décèdera en 1864. (25) Nous avons de lui des ouvrages

forts recherchés sur l’histoire locale puisqu’il s’inscrit comme

l’un des tous premiers historiens de la région de l’époque

moderne. Quelques manuscrits inédits de la Tour Varan sont également

conservés aujourd’hui à la bibliothèque de Saint-Etienne

et parmi eux une petite notice sur Châteauneuf nous montre tout l’intérêt

que portait notamment cet auteur à l’histoire de la vallée

du Gier.

Extrait d’un manuscrit

de Jean-Antoine de la Tour Varan

conservé à la bibliothèque municipale de Saint-Etienne |

En

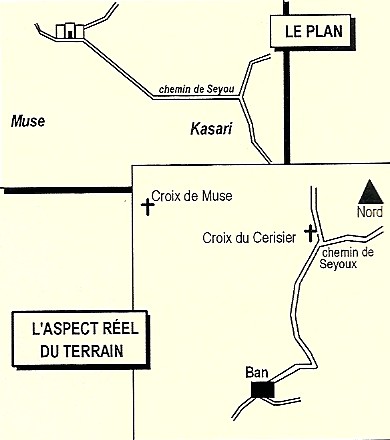

ce qui concerne notre travail, c’est dans le tome 2 de son ouvrage de référence

« Chronique des châteaux et des abbayes - Etudes historiques

sur le Forez », paru en 1856(26) que nous trouvons l’inscription du

songe de Béatrice (K) figurant sur un tableau de la Grande-Chartreuse

(C). Cette inscription a été également rapportée

par Antoine Vachez dans son ouvrage sur Sainte-Croix (M). Voici donc ce

que nous dit Jean Antoine de la Tour Varan en parlant de la fondation de

la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez :

« Cette donation a été faite dans une circonstance trop intéressante et le motif qui y donna lieu est si extraordinaire, que la pieuse légende qui la relate mérite d’être connue ; nous la rapportons avec plaisir, persuadé que ce plaisir sera partagé : Anno Domini MCCLXXX. »

Ce

qui se traduit par : « L'illustre et pieuse Dame Béatrix de

la Tour, veuve de noble Guillaume de Roussillon Seigneur d'Annonay, vit

dans une vision merveilleuse, de nuit puis de jour, une croix lumineuse

entourée d'étoiles scintillantes, désignant le lieu

qu'elle jugea voulu par Dieu pour qu'elle y édifie une chartreuse.

La vision se confirma par deux autres miracles, de fait dans ce lieu ostensiblement

défini où la Dame précitée n'était jamais

venue, jusqu'à ce déjeuner. Le propriétaire de ce

lieu s'approcha pour tenir conseil avec elle, désirant lui vendre

sa possession, et un maître maçon de Savoie vint encore exprès

auprès d'elle pour [obtenir la] faveur de l'édification.

Ni l'un ni l'autre n'avait été mandaté, mais les deux

étaient mus par des pressentiments secrets. Ainsi il en fut résolument

fait selon la volonté de Dieu, les possessions achetées, le

contrat signé avec le maçon, et débuta la construction

de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, dans le lieu où maintenant

elle est située. Année de Dieu 1280. » (27)

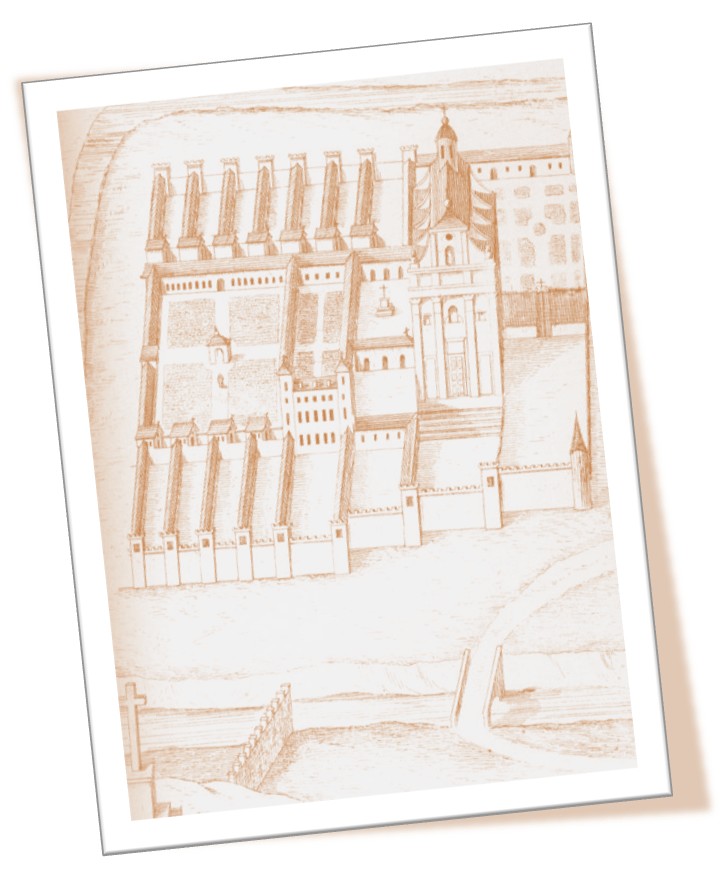

Plan en vue cavalière Conservé à la Grande Chartreuse |

Il

n’est pas précisé non plus quelle source manuscrite ou imprimée

a servi à l’élaboration du résumé du

songe mais il y a fort à parier que l’inscription figurant sur le

tableau avait été tirée d’une chronique du milieu

du XVIIè siècle, chronique que l’on pourrait attribuer à

Dom Nicolas Molin en considérant sa date de rédaction. Compte

tenu de ce manque cruel de renseignements, nous ne nous attarderons pas

plus sur cette inscription qui n’apporte pas plus d’éléments

de compréhension à notre étude.

|

4 – La version (J) de Dom Léon Le Vasseur vers 1690 Dom

Léon Levasseur(29) (ou Le Vasseur) est l’un des anciens chroniqueurs

chartreux qui nous rapporte l’une des versions de la lettre de Béatrice

dans ses « Éphémérides de l’Ordre des Chartreux

», imprimées entre 1890 et 1893. Il était né

à Paris en 1623 et fit profession à la chartreuse de Gaillon

le 23 mars 1643. Successivement vicaire de la maison en 1653 puis prieur

de La Rose près de Rouen en 1669, de Saint-Julien de Rouen en 1679,

et conjointement covisiteur de la province de France.

|

5 – La version (I) de Dom Charles Le Couteulx vers 1687 Dom

Charles Le Couteulx(31) était natif de Rouen. Chartreux, il fit

profession à Gaillon dans l’Eure tout comme son contemporain Dom

Léon Le Vasseur. Comme lui encore, il fut appelé à

la Grande Chartreuse en 1681 pour travailler aux Annales de l’ordre.

|

6 – Le résumé (H) de Dom Jean-Baptiste Maillet en 1678 « Le nom de Jean de Louvoyes,

inconnu de nos anciens chroniqueurs, nous a été révélé

par les Annales de la Chartreuse de Paris, dues à un religieux de

cette maison, dom Maillet, qui les a écrites au commencement du XVIIIème

siècle. Ce travail, encore inédit, a été conservé

pour la plus grande partie jusqu’à nos jours, dans les Archives

de la Grande-Chartreuse; mais le premier volume se trouve encore à

la bibliothèque cantonale de Fribourg (Suisse). » (35)

|

Dans

sa notice consacrée à Dom Jean de Louvoyes, Dom Maillet ne

nous rapporte pas dans son intégralité la lettre que Béatrice

aurait écrite au prieur de Paris. Il en fait néanmoins un

court résumé que nous donnons en extrait ci-dessous :

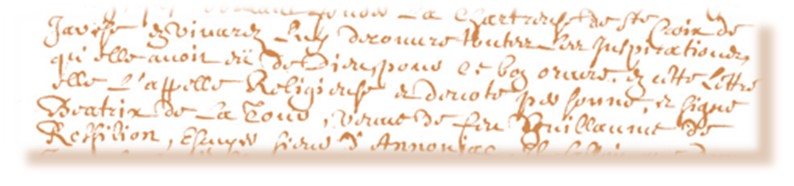

« … Une autre preuve de la capacité de Dom Jean, est une lettre que l’on voit encore, d’une Damoiselle de condition, qui voulant fonder la Chartreuse de Ste Croix de Jarest en Vivarez, luy decouvert toutes les inspirations que elle avoit eü de Dieu, pour le bon oeuvre. En cette lettre elle l’appelle Religieuse et dévôte personne, et signe Beatrix de la Tour, veuve de feu Guillaume de Rossilion, escuyer, sieur d’Annoniac. Il falloit que Dom Jean fut véritablement homme religieux, puisque cette femme luy escrit de son pays pour luy decouvrir son cœur … »

Extrait du manuscrit de Dom Jean-Baptiste Maillet, conservé à la bibliothèque cantonale de Fribourg |

|

Que

nous apprennent ces quelques lignes pour notre étude ? La première

chose et qui n’est pas des moindres, c’est que pour rédiger ce résumé

(H), Dom Maillet utilise la lettre même de Béatrice (A) en précisant

que celle-ci est encore visible à son époque. Enfin un chroniqueur

qui nous apprend que la fameuse lettre existe ! Nous verrons par la suite

qu’un autre auteur l’aura également vue. Toutefois, l’allusion que

fait Dom Jean-Baptiste Maillet à cette lettre demeure trop évasive

pour que l’on sache avec certitude s’il s’agit bien de l’original de la

lettre (A), c'est-à-dire celle écrite de la main même

de Béatrice ou s’il s’agit d’une copie figurant sur un manuscrit.

D’autre part, Dom Maillet ne précise pas non plus où la lettre

est encore visible … Nous reviendrons plus bas sur ces deux points et poursuivons

l’analyse de l’extrait que nous donne notre chroniqueur parisien.

Pouvons-nous

conclure dès cette première partie de notre travail que la

lettre de Béatrice a bel et bien existé ? Il est sans doute

encore trop tôt pour le dire… Il nous faudra encore dans le second volet

de cette étude examiner les écrits de Dom Nicolas Molin (G),

ceux de Pierre Bullioud (F), ceux de Dom Polycarpe de la Rivière (E)

et enfin ceux de Jacques Gaultier (D) pour espérer atteindre cet objectif.

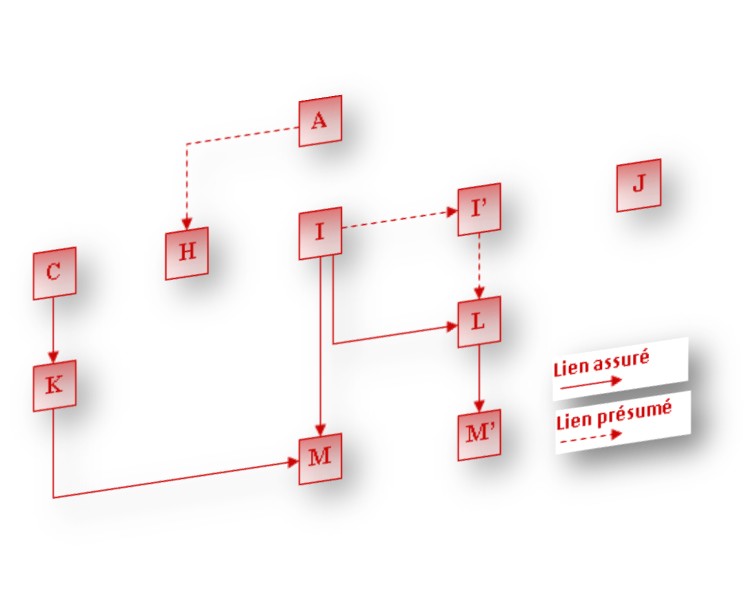

A :

Lettre présumée originale de Béatrice de la Tour-du-Pin

au prieur de la chartreuse de Paris ; C : Inscription donnée au bas

du tableau de la Grande Chartreuse ; H : Version de la lettre donnée

par Dom Jean-Baptiste Maillet ; I : version de la lettre donnée par

Dom Charles Le Couteulx ; I' : version hypothétique de la lettre donnée

par un anonyme à partir de I ; J : version de la lettre donnée

par Dom Léon Le Vasseur ; K : Rapport donné par Jean-Antoine

de La Tour Varan à partir de C ; L : version de la lettre donnée

par l’abbé Benoît Chambeyron ; M : version de la lettre donnée

par Antoine Vachez en 1904 ; M' : version de la lettre donnée par

Antoine Vachez en 1865.

|

Eric

CHARPENTIER

|

NOTES : 1 Eric Charpentier, Béatrice de la Tour

du Pin et la fondation merveilleuse de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.

Article mis en ligne sur le présent site internet « Regards

du Pilat » <http://regardsdupilat.free.fr> en novembre 2007.

2 Dom Charles Le Couteulx, Annales ordinis Cartusiensis,

ab anno 1084 ad annum 1429, Monstrolii : typis Cartusiae S. Mariae

de Pratis, 1887-1891, Tome 4, pages 343 et suivantes.

3 Claude Le Laboureur, Les Mazures de l'abbaye Royale

de l'Isle-Barbe, Paris, Chez Jan Couterot, 1681, Tome 2, pages 533-535.

4 Christophe Justel, Histoire généalogique

de la maison d’Auvergne – Paris, Mathurin Dupuis – 1645 – Page 333.

5 Antoine Vachez, La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, Lyon, Louis Brun, 1904 6 Dom Polycarpe de la Rivière, Le Mistère

sacré de Nostre Rédemption, 1621-1623, Lyon, chez Antoine Pillehotte,

Volume 1 – 10è considération, pages 350-351

7 Tout au long de notre étude, nous appliquerons

les repères A, B, C, D, E, F, G, H, I, I’, J, K, L et M à chacune

des versions ou inscriptions ayant attrait au songe de Béatrice de

la Tour-du-Pin. Ce repérage permettra de hiérarchiser chacune

des sources qui nous renseignent sur ledit songe et d’en dresser l’organigramme

à la fin de ce travail.

8 A. Vachez, op. cit.

9 Benoît Chambeyron, in Théodore Ogier,

La France par cantons - Le Pilat - cantons de Saint Chamond et de Rive de

Gier, Paveysin, vers 1856, pp. 114-128

10 Dom Charles Le Couteulx, op. cit., Tome 4, pages

343 et suivantes.

11 Dom Léon Le Vasseur, Ephemerides ordinis

cartusiensis, Monstrolii : Cartusiae S. Mariae de Pralis, 1890-1893, page

289 et suivantes

12 Dom Jean-Baptiste Maillet, Les tombeaux de la Chartreuse de Paris. T. I., 1678 ; T. II., 1702, ms. Paris conservé à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg (Suisse), Tome 1- Cote : L 31, I ; Tome 2 -Cote : L 31, II 13 Nicolas Molin, D. Nicolai Molin Historia cartusiana : ab origine Ordinis usque ad tempus auctoris anno 1638 defuncti , Tournai : Cartusiae Sanctae Mariae de Pratis, 1903-1906. 14 Pierre Bullioud, Lugdunum Sacro Prophanum, vers

1647, ms1. Conservé à la bibliothèque municipale de

Lyon, fonds ancien ; ms2. Conservé à la bibliothèque

interuniversitaire de Montpellier

15 Dom Polycarpe de la Rivière, op. cit.

16 Jacques Gaultier, Table chronographique de l'estat

du christianisme... iusque à l'année MDCXXV, 4è édition,

1626, Lyon, chez Pierre Rigaud & associez, col. 717.

17 Jean-Antoine de la Tour Varan, Chronique des châteaux

et des abbayes, II, Saint-Etienne, 1856, p. 336-339

18 André Douzet prétend avoir retrouvé dans un fonds des archives publiques en France, la fameuse lettre avec le seing de Béatrice de la Tour-du-Pin. Il ne l’a malheureusement jamais montré au grand public. 19 Patrick Berlier, Avec les pélerins de Compostelle,

2002, Saint-Etienne, Actes Graphiques, p. 44. A l’appui de nos propres assertions,

notre ami Patrick Berlier est aujourd’hui revenu sur ses premières

affirmations en déclarant que celles-ci lui avaient été

communiquées par M.François Jeanty, membre fondateur et ancien

président de l’association de Sauvegarde de la Chartreuse.

Toutefois, ce dernier, sans doute plus prudent, ne fait aucune allusion aux actes de faussaire attribués à Dom Charles Le Couteulx dans son ouvrage, Sainte Croix en Jarez, la chartreuse du Pilat, histoire et anécdotes, 1276-1899, 2006. Tout récemment, Christian Rollat relance la théorie du « faux » dans son ouvrage, L’affaire Roussillon, Tome II, Le contrat de la Fauconnerie du Temple, septembre 2008, p. 3. Mais ses affirmations, faute d’une argumentation solide, ont du mal à nous convaincre. 20 Eric Charpentier, Antoine Vachez, un historien

hors pair. Article mis en ligne sur le présent site internet «

Regards du Pilat » (http://regardsdupilat.free.fr) en juillet 2007.

25 Annie Monginoux et Michel Achard, in Grande encyclopédie

du Forez et des communes de la Loire, la vallée du Gier, le Pilat,

1984, Le Coteau, Horvath, p. 359-360

26 Jean-Antoine de la Tour Varan, op. cit.

27 Nous devons cette traduction à notre ami Patrick Berlier 28 Unité de Recherche Archéologique Cartusienne (URAC), La montagne, l’ermite et le montagnard, Montmorot, imprimerie Billot, avril 2005, p.57 29 Dom Léon Le Vasseur, op. cit. 30 Eléments biographiques tirés de Albert Gruys, Cartusiana - Un instrument heuristique, Paris, IRHT CNRS, 1976-1978 – Bibliographie générale, auteurs cartusiens, p. 124 31 Dom Charles Le Couteulx, op. cit., Tome 4, pages 343 et suivantes. 32 Cf. infra, note 19 34 Bulletin de l’académie delphinale, 4e série, tome 3e, 1889, page 31 35 Antoine Vachez, op. cit., p. 41 36 Dom Jean-Baptiste Maillet, op. cit. 37 L’analyse du manuscrit de Dom Maillet apporte de précieux compléments quant au personnage de Dom Jean de Louvoyes qui ne revêt pas forcément l’image que nous en avait donné Antoine Vachez. Un article sera consacré à ce personnage dans une publication qui devrait paraître au printemps prochain. 38 Eléments biographiques tirés des tomes I et II du manuscrit de Dom Maillet et continuateurs. |

Voici à présent notre nouvel

invité, Rémy ROBERT, qui est avant tout un enfant du Pays.

Stéphanois de souche et empreint de cette culture industrielle qui

a permis l’essor de la capitale du Forez, il a grandi à la frontière

entre un monde rural et un mode industriel. C’est sur les chemins antiques

traversant le Pilat qu’il a fait ses premiers pas. Aujourd’hui, Conseiller

en Economie Social à Paris, sa vie est partagée par une forte

implication sociale auprès des plus démunis et une passion

pour notre histoire locale le conduisant à des recherches personnelles

dépassant souvent les frontières. Riche de rencontres les plus

variées et inattendues, spécialiste de l’interculturalité,

Rémy a acquis une large connaissance tant historique, politique,

culturelle ou religieuse. Entre Egyptologie et sociologie, entre histoire

et Histoire, il conçoit l’Homme dans sa globalité, l’histoire

comme la culture dans un même maillage. C’est un personnage discret

ou intarissable mais toujours sincère qui aime nous apporter son «

regard sur le Pilat ».

|

|

En Mars 2009

un Dossier Exceptionnel

|