La

Valla-en-Gier, Parc Naturel Régional du Pilat

dimanche 22 septembre 2024,

En ce début d'après-midi, le temps est des plus incertains. Il a

plu durant la matinée, et les nuages qui s'accrochent encore au relief

paraissent annoncer l'imminence d'une nouvelle averse. Malgré cette météo peu

engageante, un groupe d'une grosse vingtaine de personnes s'est rassemblé devant le cimetière, à

l'écart du village.

C'est à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine qu'a

lieu ce rassemblement, La municipalité de Saint-Chamond les organise comme

chaque année, pour sa ville et les communes avoisinantes.Les associations

locales lui apportent leur aide, chacune organisant une visite permettant la

découverte commentée d'un lieu chargé d'histoire. En cette année 2024, le thème

choisi pour ces journées est: « le Patrimoine caché ».

L'association des Guides Animateurs du Pilat, qui un an plus tôt

a fêté ses quarante ans d'existence, a elle aussi répondu à l'appel de la ville

de Saint-Chamond. Andrée et Nadine, qui toutes deux ont récemment rejoint les

rangs de l'association, ont eu l'idée de proposer la découverte de la grande

fresque ornant la face amont du mur du barrage du Piney, sur la commune de la

Valla-en-Gier. En matière de patrimoine caché, on ne peut pas trouver mieux,

car cette fresque pourtant gigantesque reste invisible depuis la route, cachée

par une épaisse végétation, et à moins de disposer d'un drone, pour la voir il

faut descendre à pied dans le creux de la vallée, par un méchant sentier,

jusqu'à un belvédère permettant de la découvrir dans son ensemble. L'idée est de

proposer une balade pédestre partant du cimetière du village, et plus

précisément du petit parking situé devant, point de départ commode pour

descendre dans la vallée toute proche jusqu'au belvédère.

Patrick, de son côté, a fait remarquer que le tombeau des

prêtres, dans le cimetière de la Valla, valait à lui seul le déplacement, à

cause des chouettes sculptées qui l'ornaient, des symboles surprenants pour un

monument chrétien. En outre la chapelle Notre-Dame de Leytra, remontant au XVe

siècle et située juste en face du cimetière, constitue elle aussi un bel

exemple de patrimoine caché, puisque les statuettes qui jadis décoraient sa

façade ont disparu, sans doute recouvertes par l'épaisse couche de crépi dont

on a enduit les murs de la chapelle lors de sa restauration. Mais comme il en a

pris des photos à l'époque où elles étaient encore visibles, dans les années

90, il se propose de raconter l'histoire de la chapelle, et d'exposer ses

photos à l'emplacement des sculptures oubliées, ainsi chacun pourrait-il

prendre conscience de ce patrimoine caché. Le projet avec ses trois pôles

d'intérêt, fresque, cimetière et chapelle, a été exposé à la municipalité de

Saint-Chamond, qui a adopté l'idée avec enthousiasme.

Malgré le temps incertain,en cet après-midi du dimanche 22

septembre 2024, vingt-deux intrépides sont donc au départ de la petite

randonnée qui va les emmener tout en bas de la vallée du Gier, face à la

fameuse fresque du barrage du Piney ; Comme les deux autres barrages

assurant l'alimentation en eau de l'agglomération de Saint-Chamond – Soulages

et la Rive – il porte le nom du hameau le plus proche. Le Piney est un barrage

de type « voûte mince », il a été construit en 1953, sur le modèle du

barrage de Malpasset près de Fréjus. Toutefois la rupture de ce dernier allait

comme on le sait provoquer une catastrophe meurtrière quelques années plus

tard, le 2 décembre 1959. A Saint-Chamond ce fut la panique : ce barrage

du Piney ne risquait-il pas lui aussi de se rompre, entraînant la calamité que

l'on imagine sur Saint-Chamond et la vallée du Gier ? Dès lors, bardé

d'instruments de mesures électroniques, il fut placé sous surveillance active.

Au fil des années l'angoisse d'un cataclysme ne fit qu'empirer, si bien qu'en

1996 il fut décidé par sécurité d'abaisser le niveau d'eau de plusieurs mètres.

On décida de percer un pertuis à la base du mur, ce qui eut pour effet de vider

une bonne partie de la retenue d'eau. Puis quelques années plus tard la commune

de Saint-Chamond décida de désaffecter le barrage purement et simplement.

Totalement vidée, la vallée fut rendue à la nature, laquelle finit par

reprendre ses droits, et ses rives se couvrirent rapidement d'une végétation

sauvage et dense,

Mur du barrage du Piney (côté aval) en 2009, percé d'un pertuis

à sa base

Il restait ce grand mur nu, côté amont, contre lequel plus

aucune eau ne viendrait clapoter. La ville de Saint-Chamond eut l'idée de le

décorer d'une grande fresque. Mais à qui commander un tel travail ? Le

chois se porta finalement sur un couple d'artistes stéphanois, qui commençait à

faire parler de lui, précisément en réalisant des fresques de grande ampleur,

sur des pignons aveugles, des toits plats de parkings, de supermarchés ou

d'immeubles, etc. Ella et Pitr, tels sont leurs noms d'artistes. L'exécution de

la fresque du Piney en 2017 contribua à élever leur renommée à un niveau

international, et aujourd'hui leurs réalisations, de plus en plus gigantesques,

mettent en scène dans le monde entier ces personnages qu'ils affectionnent, les

« géants endormis » comme ils les nomment affectueusement.

La grande fresque d'Ella et Pitr sur le mur amont

de d'ancien barrage du Piney

Pour cette grande muraille convexe du barrage du Piney, ils

proposèrent de peindre un Migrant, triste et misérable bonhomme venu s'échouer

dans le Pilat au creux de la vallée du Gier, après avoir traversé les mers et

sans doute plusieurs pays. Encore vêtu de son gilet de sauvetage orange, le

Migrant accroupi tient dans la main droite une petite photo en couleurs d'un

mur de barrage barrant une vallée verdoyante. On reconnaît sans peine le mur du

barrage du Piney et la vallée du Gier. Ainsi le pauvre homme avait-il choisi sa

destination avant même de partir, et fidèle à cette décision il était était

venu se fixer dans le Pilat, pour toujours sans doute. Tout cela, Nadine

l'explique en détails à son public, enchanté de cette découverte.

Détails de la fresque :

le Migrant et la photo du barrage

Il est temps de revenir au point de départ, et heureusement

quelques timides rayons de soleil viennent agrémenter la montée. Patrick invite

les participants à pénétrer dans le cimetière, nécropole qu'il compare

volontiers au célèbre cimetière marin de Sète, à cause de la vue offerte sur la

retenue d'eau du barrage de Soulages. Même si la vue sur un lac de barrage n'a

rien de comparable avec la vue sur la Grande Bleue depuis les hauteurs de Sète.

En fait l'attention des visiteurs est surtout attirée par le tombeau des

prêtres de la Valla, dans l'axe de l'allée centrale. Il est formé d'un petit

monument, composé d'un piédestal cubique, sur lequel s'élève une haute

colonne, terminée par un chapiteau carré, supportant une croix de type

celtique. Les quatre faces du chapiteau s'ornent chacune d'une chouette aux

ailes déployées. Patrick explique que ce symbole, paraissant tout droit issu de

la mythologie grecque, est pourtant bien chrétien, et courant dans les vieux

cimetières. La chouette étant l'oiseau de la nuit, les anciens l'avaient

naturellement associée à la mort. Puis il montre l'inscription gravée sur la

colonne :

A LA MEMOIRE

DE MR BEDOIN

CURE DE LA VALLA

1824 – 1864

SES PAROISSIENS RECONNAISSANTS

Une lecture rapide laissait imaginer que ce prêtre né en 1824

était décédé en 1864, à l'âge de quarante ans. Patrick fait remarquer qu'en

réalité la première date n'était pas celle de sa naissance mais celle de la

nomination à la Valla de ce curé Bedoin, dont Patrick propose de raconter

l'histoire. Le groupe fait cercle autour de lui, et il commence à parler.

Le cimetière et sa vue sur le barrage de Soulages

Détails de la colonne, inscription et chouettes

La Valla-en-Gier au XIXe siècle

L'abbé Étienne Bedoin, né en 1790, en pleine tourmente

révolutionnaire, a donc été nommé curé de la Valla-en-Gier en 1824, à l'âge de

34 ans. À l'époque, c'était encore la vieille église qui était en service. Elle

datait du XVe siècle, et avait déjà remplacé un édifice primitif

construit en 1159. Lorsque l'abbé Bedoin fut nommé à la Valla, la vieille

église, située là où se trouve de nos jours la place du village et sa fontaine,

était déjà en piteux état, et cela ne fit qu'empirer au fil des années. Si bien

qu'en 1843, la municipalité décida de la démolir pour en construire une

nouvelle. L'abbé Bedoin fit remarquer que l'église était en outre devenue trop

petite pour la population grandissante, et il souhaita que la nouvelle fût plus

grande. Il y avait justement un terrain inoccupé, un peu plus haut dans le

village, pouvant parfaitement convenir. Le Conseil Municipal vota son

acquisition, et la construction de l'église, selon un devis paraissant

raisonnable. Mais l'éloignement des carrières, les difficultés des transports,

les problèmes rencontrés lors du terrassement, tout cela fit exploser le devis,

dont le montant final s'éleva à quelques cent mille Francs, une somme énorme

pour l'époque, équivalant à environ vingt-quatre millions d'euros, en monnaie

d'aujourd'hui.

La municipalité de la Valla-en-Gier n'avait pas les moyens de

payer une telle somme, qui dépassait .très largement son budget annuel Alors il

se produisit un événement extraordinaire : l'abbé Bedoin, qui tenait à sa

grande église, décida tout seul d'en entreprendre les travaux, sans aucun

accord du Conseil Municipal, et six ans plus tard la nouvelle église, toute en

pierres de taille, lançait son haut clocher néogothique dans le ciel du

village. Dédiée à saint Andéol, ce qui était déjà le vocable de l'église

antérieure, elle fut inaugurée en 1849. Qui avait payé la facture ? Pas un

centime n'avait été déboursé par la municipalité. Quasiment la moitié avait été

réglée par l'abbé Étienne Bedoin à titre personnel, et l'autre moitié restait

due. Il faut préciser qu'à l'époque il était courant de négocier des délais de

paiement de plusieurs années. Et en effet plusieurs années s'écoulèrent.

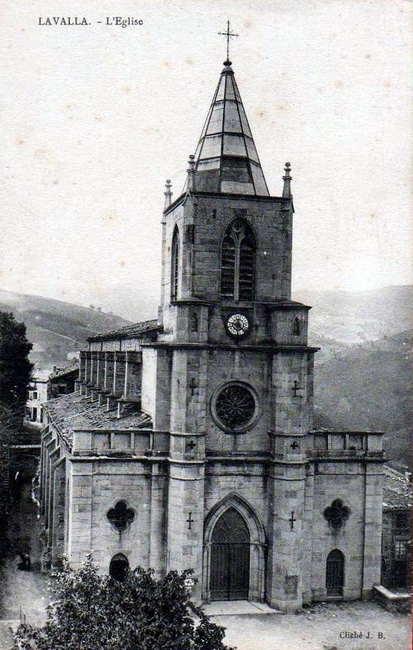

La nouvelle église de la Valla-en-Gier

En 1852 Louis Napoléon Bonaparte, qui allait peu après fonder le

second empire et devenir l'empereur Napoléon III, était en tournée électorale à

Saint-Étienne. L'abbé Bedoin alla à sa rencontre et obtint du futur empereur un

vague accord pour l'aider à payer ce qui restait dû. L'abbé Bedoin le suivit

jusqu'à Paris, où il séjourna pendant plus d'un mois sans pouvoir l'aborder.

En 1859, dix ans après la fin des travaux, 51000 F restaient

dus. Le pauvre curé Bedoin se résolut à envoyer une lettre à celui qui était

devenu Napoléon III, pour lui rappeler ses promesses électorales, lettre se

terminant par cette phrase : « si votre Majesté repousse ma prière,

je suis un curé flambé ! » La lettre lui revint deux ans plus tard,

mais sans l'aide financière. Alors les paroissiens durent se cotiser pour finir

de payer la facture. Il est vrai qu'ils l'aimaient, leur curé. N'avait-il pas

créé la congrégation des Sœurs de la Sainte-Enfance, religieuses qui allaient

dans les hameaux éloignés pour visiter les malades et apporter l'instruction

aux enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école du village.

Malgré tout, les gens se posaient des questions. Où diable leur

curé avait-il trouvé cinquante mille francs pour payer la moitié de la

facture ? Possédait-il une fortune personnelle ? N'aurait-il pas

plutôt trouvé un trésor ? On se souvenait vaguement des anciens seigneurs de la Valla au Moyen-Âge,

la famille de Tournon, propriétaires du château du Toil, en contrebas du

Bessat. C'est eux qui avaient en quelques sorte importé le culte de saint

Andéol, un saint surtout honoré dans le Vivarais. C'était une famille très

riche, elle avait fait de multiples dons à l'église de la Valla, peut-être y

avaient-ils caché un trésor en quelque recoin secret, trésor que le brave curé

aurait retrouvé, soit par hasard soit par déduction.

On ne saura jamais, sans doute, d'où ce pauvre curé de campagne

tenait une telle fortune. Car son seul trésor, c'était sa foi inébranlable, et

l'absolue abnégation avec laquelle il exerça son ministère. La foi qui soulève

des montagnes, dit-on, avait laissé en place celles du Pilat, elle avait juste

permis à l'abbé Étienne Bedoin de trouver cinquante mille francs, l'équivalent

de douze millions d'euros, pour bâtir une grande et belle église. Qu'importe si

on ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire. En ce Noël 2024, ayons une

petite pensée pour celui qui aurait pu devenir un abbé Saunière pilatois, mais

se contenta d'être le très humble curé de la Valla-en-Gier.

Joyeux Noël à tous.

Patrick Berlier