|

OCTOBRE 2011

|

Etude Classique et

Interprétation

|

Par Antoine

PLUSSIHEM

|

Mais, qui était Saint-Bruno : Bruno est né en Allemagne, de parents nobles à Cologne, ville illustre située au carrefour de l'Europe naissante aux alentours de 1030. Ce que nous connaissons de lui est le compte rendu officiel de sa vie accompagné d’un paragraphe succins en latin d’une douzaine de lignes, que l’on appelle la Chronique Magister, rédigé par le prieur Guigue Ier (1083-1136). A 14 ans il partit pour poursuivre des études à Reims, très érudit dans les lettres aussi bien séculières que divines, il étudia la théologie, resta en France pendant plus de trente ans, il y devient recteur de l’école attachée à la cathédrale aux alentours de 1056, où il était surnommé par ses étudiants « maître Bruno » Il fut chanoine de la cathédrale royale et chancelier de l’archevêché rémois vers 1075. C’est en France, dans l’Isère (prés de Grenoble) en 1084 dans le massif sauvage de la Chartreuse, qu’il réalisa sa vocation d’ermitage qui fut à l’origine des chartreux, il instaura un ordre monastique qu’il commença avec six compagnons ; ils ne rêvaient plus que d’un lieu solitaire où vivre pour Dieu seul. Le songe d’Hugues : les 7 étoiles montraient le chemin où Dieu construirait une demeure pour sa gloire. Après une longue recherche ils

trouvèrent

l’endroit sur cette terre nouvelle. Ils construisirent de solides

petites

habitations en bois, qui les comblèrent de joie ! Maître

Bruno

y resta pendant six ans (1090). Bruno se libère pour Dieu et Dieu le libère. Une mort pour une résurrection. Une solitude pour une communion. Avec le Christ, Bruno crie au Père toute la détresse de ses frères du monde. Sur

l’ordre du

pape Urbain II, dont il avait été jadis le percepteur, il

revint à la curie romaine

pour aider le Pontife de son soutien et de ses conseils dans les

affaires

ecclésiastiques. Mais il ne pouvait supporter les tumultes et le

genre de vie

de la curie ; brûlant de l'amour de la solitude naguère

abandonnée et du repos

contemplatif. Maître Bruno ne tarde pas à demander à

Urbain II de nouveau une vie de solitude, qu’il

accepta. Il quitta la curie, après avoir refusé

l’archevêché de l’Église de

Reggio ou il avait été élu par la volonté

du pape. Il se retira dans le désert

de Calabre dont le nom est La Tour. Puis là, après avoir réuni de nombreux laïcs et clercs, il s'appliqua tant qu'il vécut à la vocation de la vie solitaire, pour se consacrer à Dieu seul ! Il restera toujours en contact par

lettres avec ses frères de Chartreuse. A la veille de sa mort, il expose

sa foi en la trinité dans un discours détaillé et

profond. Bruno

meurt au

monastère de Santo Stefano del Bosco en Italie onze

années environ après son

départ de la Chartreuse, le 6 octobre 1101. Son légendaire, représenté par un petit tableau du 16e siècle montrant neuf scènes de la vie du saint gravées sur bois par Urs Graf est repris en couleurs dans la Grande Chartreuse : l'Origo ordinis cartusiensis (Fondation de l’ordre cartusien). Bruno le fondateur des Chartreux bien qu'il n'ait jamais été ni canonisé ni béatifié, figure cependant au calendrier liturgique catholique à la date du 6 octobre, et est fêté comme un saint régulier. C’est au début du XVIème siècle, à l'occasion de l'installation des Chartreux sur le site de l'ermitage de Calabre où Bruno était mort, que l'Ordre obtint oralement du pape l'autorisation de célébrer le culte de son fondateur, dont les restes venaient d'être retrouvés dans l'église de l'ermitage. Il représentait, dans le contexte emblématique religieux chrétien, la douceur, la sagesse, et la science. C’est après sa mort que naîtra l’ordre dit cartusien. On

ne connaît de

lui que deux textes : une lettre à son ami Raoul Le Verd,

et une autre à

ses amis restés « au désert de

Chartreuse ». Il

existe encore 24 monastères chartreux (on dit aussi cartusiens)

dans

le monde, regroupant 370 moines et 70 moniales. Lors de sa culmination,

en

pleine Guerre de religion, l’ordre regroupait 198 monastères.

La maison mère de

l'Ordre, la Grande-Chartreuse, se situe près de l'emplacement de

l'ermitage

primitif de saint Bruno.

|

|

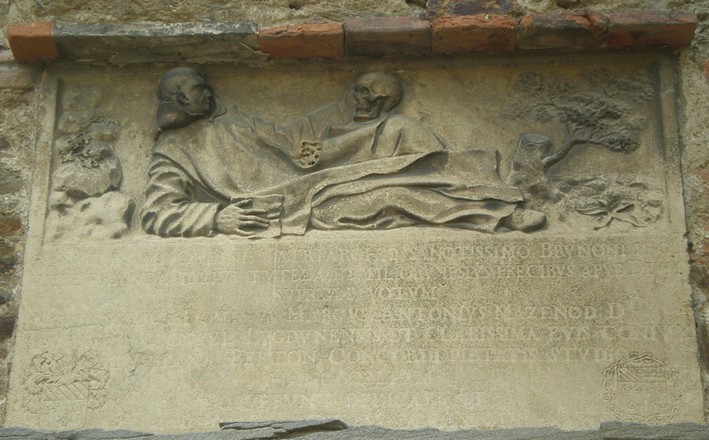

Maintenant

regardons cette dalle verticale sculptée

horizontalement intégrée à un mur; elle est

constituée de deux zones

horizontales sensiblement égales : l’une, en haut, est

l’image sculptée en

ronde-bosse d’un moine vêtu d’un cilice ce vêtement

de tissu rugueux avec cette coiffe en

forme de

capuchon qui symbolise la sphère la plus élevée,

le monde céleste, la voûte.(Saint

Bruno ?), presqu’allongé et accoudé, tenant de la

main gauche, et soutenu

par le genou gauche, un crâne dont les orbites sont

tournées vers son visage.

Dans le creux du bras gauche, une sorte de motif spongiforme

alvéolé, difficile

à identifier.

|

|

De la main droite, il tient plaqué contre lui une petite feuille de papier en deux feuillets dont il cache une partie de sa main ouverte et de ses doigts allongés. |

|

A ses pieds, un arbre au tronc coupé porte une seule branche, vigoureuse et verdoyante, |

|

au pied duquel s’épanouit une sorte de foliacée étoilée à cinq feuilles qui est en outre le symbole du microcosme humain. |

|

Derrière les épaules du moine allongé, une sorte de muret de pierre porte la même plante, ainsi que quelques feuilles de ce qui semble être du lierre. Sur

la partie inférieure de cette

dalle, un texte latin gravé en capitales, presque illisible du

fait de

l’érosion, s’étend sur huit lignes.

En bas de ce texte et de part et d’autre, deux armoiries :

|

|

celle de gauche est vaironnée en haut, avec trois étoiles pointées à cinq rayons, en triangle pointe en bas, le tout surmonté d’un chef de comte emplumé à six plumes d’autruche. |

|

Celle de droite, entourée d’un cordon en lac d’amour à douze nœuds, partitionnée verticalement, porte à gauche la même armoirie que celle ci-avant décrite, et à droite en haut, les trois étoiles déjà rencontrées mais non pointées en leurs centres. |

|

En ce qui concerne sa représentation physique, c’est un moine d’une trentaine d’année qui regarde un crâne dont la face est tournée vers la sienne. On ne sait pas d’où vient cet attribut emblématique, qui le fait ressembler au célèbre Hamlet de William Shakespeare. Il

semblerait que cette curieuse figuration emblématique veuille

rappeler l’histoire des trois miracles de la fin du chanoine Raymond

Diocrès,

qui au moment de sa mort se releva pour dire qu’il était devant

le Juge des

morts, et ce trois jours de suite, car c’est cet

évènement, vécu avec six de

ses amis en 1082 à Paris, qui déterminera Bruno à

s’isoler dans la paix

érémitique du massif de la Grande Chartreuse. Les

étoiles des armoiries font

probablement référence au rêve d’Hugues,

évêque de Grenoble, qui rêva de sept

étoiles la nuit précédant sa rencontre avec Bruno

accompagné de ses six amis,

et leur offrit l’hospitalité des terres grenobloises pour s’y

installer en

ermites.

|

|

Tout le reste sont suppositions aventurées sans appuis historiques, dont l’interprétation suivante, qui repose cependant sur les éléments concrets constituants la sculpture, dont on peut penser à priori qu’aucun détail n’ait été créé au hasard de l’art ou de l’artiste. Selon nous, en effet, sous ces apparences bénignes et relativement banales, se cachent probablement des indications à caractère alchimique : le prénom Bruno parle étymologiquement d’une chose sombre imprécisée, d’une source, ou d’une armure, or ces trois sujets ressortissent de l’emblématique hermétique classique de l’alchimie : l’hermétisme et l’alchimie comme sources de la sagesse, de la santé et de la richesse ; la source mercurielle comme nourriture de la Pierre philosophale ; la Lune désignée comme source, etc. L’armure, emblème dévolu au dieu latin Mars (l’Arès des Grecs), désigne le métal de guerre chargé de Soufre mis en œuvre dans l’élaboration alchimique lors du premier œuvre, si mal nommé depuis le célèbre roman de Marguerite Yourcenar (nom de plume de Marguerite de Crayencour), et destiné à rendre les matériaux canoniques. La

qualité de moine de Bruno désigne plus

que la

moitié du nom de la matière première des

alchimistes qu’évoque dans son

prénom la notion d’obscurité et de noirceur, classique

description d’un minéral

ni pierre ni métal ; Bruno est un moine de l’église dite

catholique

(c’est-à-dire, en grec et littéralement ;

universel(le), ce qu’est aussi

cette matière première) mais aussi, et cabalistiquement

par anagramme, de la

maison de la lumière (B Nour), ce qui semble encore

désigner la matière

première des alchimistes, ce que confirmerait le crâne que

Bruno regarde

« yeux dans les yeux » (les yeux, emblèmes

de l’âme et de la vie, celle

promise par la Pierre), que l’on trouve tout au long de l’iconographie

et de la

littérature alchimique (cf. par exemple, le frontispice du Mystère des cathédrales, de Fulcanelli). Ce crâne peut être aussi perçu comme un paronyme hétéroglotte de Kronos (Chronos), le dieu grec du temps, la planète Saturne (d’où les orbites), et, comme nous le proposions ci-avant, la matière première de l’œuvre, dont les Philosophes hermétiques rappellent sans cesse qu’elle est issue de la famille métallique du plomb, auquel est associé la planète Saturne… Bien sûr ce crâne fait aussi référence aux ascètes chrétiens qui se retiraient dans le désert d’Égypte pour y mener une vie de méditation, donc une séparation de la vie civilisée où l’âme pouvait se perdre, n’oublions pas que le crâne se trouve au sommet du squelette. C’est la partie impérissable du corps. Il est le siège de l’âme, sa demeure, son véhicule, tout comme la grotte, la CaveRNe et le CaiRNs ont des demeures de l’Esprit. Le crâne est donc réceptacle de vie, mais il symbolise aussi la mort physique, par laquelle il faut passer pour renaître à un niveau spirituel supérieur. Le crâne symbolise aussi le temps destructeur et la vanité de tout attachement humain aux choses périssables. Il peut être également l’attribut de la mélancolie ou connoter la repentance, la méditation et la préparation à la mort (Memento mori). Dans les légendes européennes et asiatiques, le crâne humain est un homologue de la voûte céleste. Les trois étoiles des blasons sont le rappel des trois réitérations du début du travail alchimique, dont le résultat attendu est une étoile physique à la surface de la matière qui, de noire, d’obscure ou sombre, voire brune, est passée à l’éclat métallique le plus vif. Leur disposition pointe en bas désigne dans ce contexte l’origine ou le lieu d’émanation de l’influence proprement alchimique, car le triangle pointe en bas est aussi le glyphe de l’eau ; il n’est que d’ouvrir le Dictionnaire mytho-hermétique de Dom Antoine Joseph Pernety (chez Bauche à Paris, 1758), un autre moine, pour y lire que la matière des Philosophes est le plus souvent désignée comme étant une eau issue du ciel, ce qui pour ne pas être de la pluie ou de la neige, est parfaitement exact et démontrable expérimentalement. Les plumes d’autruche du cimier sont l’attribut de la déesse égyptienne Maât, et signent à la fois l’élément air, gouverné par Thoth-Hermès-Mercure, et l’intelligence, sous la gouverne de ce dernier. Le nombre de ces plumes, six, renvoie probablement à l’arcane VI du jeu des Tarots (qui, selon nous, existait déjà à l’époque de Bruno mais restait caché, à l’usage des seuls hermétistes) : L’Amoureux, désignant à sa manière la force d’attraction principe du travail alchimique et force primaire universelle. Ce nombre est, de plus, un indicatif numérique classique, par le fait de cette propriété particulière ; 1 + 2 + 3 = 6 = 1 x 2 x 3. Quant au casque d’acier, dont l’anagramme est ariès, le nom latin du Bélier zodiacal, dont le nom B Hélios signifie Maison du Soleil, il fait référence au Soufre des alchimistes, celui principalement contenu dans le métal fer. Le fait qu’il soit en cime, désigne sa contrepartie zodiacale, le Capricorne, où Mars – le fer – et Saturne – une variété du plomb –, respectivement exalté et en maîtrise, désignent les matériaux du début de l’œuvre alchimique. Les armoiries du bas à droite, doubles, désignent par là même le dieu double, Hermès-Mercure, Maître zodiacal du signe des Gémeaux. Les nœuds en lac d’amour du blason de droite, affectant la forme du nombre huit, désignent le caractère zodiacal et céleste de l’armoirie par leur nombre, égal à celui des signes et maisons du zodiaque, douze, et Thoth-Hermès-Mercure par leur forme : en effet, Thoth l’Égyptien était le "Maître de la Ville des Huit", c’est-à-dire de Kemmenou ou Khnoum (les plus avertis en la cabale hermétique devraient faire sonner ce nom dans leurs oreilles ; ils en retireraient le pourquoi de l’association entre Thoth, la Lune, et le calendrier), devenue l’Hermopolis des Grecs puis l’El Achmounein des Arabes. Selon le savant Salvolini (Analyse, p. 230) en effet : « Le dieu Thoth était regardé dans l’ancienne Egypte comme le protecteur de la ville d’Hermopolis magna ; dans cette qualité, il reçoit partout dans les inscriptions le titre qui consiste dans le caractère NEB ; seigneur, suivi du nombre huit. Pour faire comprendre l’origine de l’emploi du nombre huit dans l’expression de ce titre divin, il me suffira de rappeler que le nom égyptien d’Hermopolis magna se lit Schmoun, et que dans le copte, aussi bien que dans l’égyptien, un mot identique à ce nom Schmoun indique le nombre huit. » Le tout semble pouvoir être confirmé par la discrète composition de cette œuvre : elle est réalisée sur huit carrés (deux rangées de quatre carrés chacune superposées). Si l’interprétation alchimique domine, comme c’est le cas bien souvent, elle est loin d’être la seule, et nous sommes assurés quant à nous que cette représentation est destinée à plusieurs types d’observateurs, et notamment aux Francs-maçons, dont la corporation est bien plus ancienne que ne l’admettent les historiens même les plus ouverts, et dont l’athéisme militant proclamé par certains n’est qu’un dévoiement dû au noyautage de certaines obédiences par des révolutionnaires extrémistes dans les années antérieures à 1789. Nous découvrons ici, en effet, l’un de leurs emblèmes les plus fréquemment utilisés pour signaler leur présence, que les Maçons contemporains ne savent probablement plus reconnaître et, par conséquent, lire… Nous voulons parler de l’équerre et du compas, dont on peut voir ci-après qu’ils ne sont nullement cachés, bien au contraire. Cette indication fort visible renforce de plus l’idée d’alchimie, en attirant quelque peu l’attention sur les bras du moine ; en effet, ces bras sont lisibles en cabale hermétique comme : « deux bras y est », formulation incorrecte grammaticalement, mais qu’il faut lire deux brasiers, le premier étant un feu de la plus haute intensité mais encore inférieur au second, le feu de vitrification, que l’alchimiste doit maîtriser et mieux, dompter au terme de l’œuvre. Au demeurant, une leçon cabalistique complémentaire peut être faite en anglais, puisque le mot bras se traduit par arm, terme en consonance avec le français Arme, qui renvoie de nouveau vers le dieu Mars, dont il est l’anagramme, et l’on sait que ce dernier manie les armes. Mais revenons à nos bâtisseurs… Ces deux instruments du Grand Architecte de l’Univers, l’équerre (pour le masculin stérile droit) et le compas (pour le féminin fécond courbe), sont encore lisibles comme les deux lettre de l’alphabet français L et V qui, lues successivement, vocalisent en effet le mot élevé, qui désigne si intelligemment la divinité, le vénérable Très-Haut. Ces deux lettres, offrent encore une autre lecture, si on les translittère cependant en l’alphabet grec par les lettres Lambda (L = L) et Gamma (G = G), qui constituent graphiquement les consonnes essentielles du mot grec Logos, qui s’écrit en capitales grecques LOGOS. Le monde chrétien est de nouveau concerné, puisque c’est là le nom même donné au Christ par Jean dans son prologue de l’Apocalypse. Il se peut aussi que le compas qui sert à tracer est un outil d’enseignent indiquant les proportions des poids de l’art et des mesures. |

|

|

L’arbre coupé dont isse une branche verdoyante ou, au moins, touffue, est l’emblème général et polyvalent de la vie secrète vivace, et rappelle à l’évidence l’épisode biblique dit de l’Arbre de Jessé. Cette arbre mutilé que la scie a amputé est aussi la représentation du monde végétal en tant que symbole de la verticalité de l’axe du monde qui s’élèvent vers le ciel en passant par la mort, le feuillage et la régénération, ce renouvellement annuel, est surtout le symbole de la vie qui renaît après avoir vaincu la mort. L’arbre vert et vigoureux, c’est la vitalité minérale. L’étoile à cinq branches au sol est là pour confirmer cette indication, que l’on trouve souvent dans l’iconographie alchimico-chrétienne. Dans le contexte purement alchimique, la proximité de ces deux emblèmes semble vouloir indiquer que la viridité de la Pierre des Philosophes, sa vivacité, dans l’acception étymologique la plus pure, ou encore son caractère végétale (en paronymie avec végétal), se manifeste dès lors que l’étoile apparaît, ce qui est là encore parfaitement vérifiable expérimentalement. Par ce biais, l’alchimie est donc plus ou moins représentée comme une sorte d’agriculture céleste, un travail de jardinier céleste, ce qu’elle est en effet. IL nous semble que le muret recouvert en partie pourrait avoir une signification analogue de renfort. Puisqu’on doit transmuter avec de la pierre brute. Quant à la feuille ouverte sous les doigts de Bruno, il semble qu’elle soit probablement ainsi montrée pour des raisons d’argotique cabalistique, sous la forme de l’injonction : « ouvre la feuille (écoute attentivement) », d’où le contexte verdoyant renvoyant évidemment à la langue verte… Les feuillets superposés comme les feuilles d’un livre ou suite de feuillets sont appelées lames d’or (le livre de Thot) se sont des lames cristallines qui composent la substance ils ont reçu l’épithète de terre feuillée, terre des feuilles, livre aux feuillets. La main est hiéroglyphe du feu qui pénètre, mortifie, change les propriétés des choses, c’est la valeur figurée d’une production artistique, habile, d’un procédé spécial, d’une manière personnelle de travail, en résumé d’un tour de main acquis ou révélé, elle figure le positif ou ce qui est créateur. Quant aux doigts, l’index et le majeur du maître désignent la parole. Que l’on nous pardonne, nous garderons pour nous les généreuses informations que recèle cette méthode particulière et typiquement française, afin, éventuellement, de l’offrir plus tard, lorsque l’Art d’Hermès aura de nouveau besoin d’être aidé dans sa survie… Passons

au sujet le plus

mystérieux, au moins en apparence, de cette

représentation ; nous parlons

de la forme spongiforme et alvéolée sise dans la

saignée du bras gauche du

moine allongé. A l’évidence, ce caractère

nettement spongiforme renvoie à la

mer des Philosophes, salée comme la mer terrestre. Sa situation

dans la saignée

indique, semble-t-il, le caractère animique et donc vivant de

cet objet, en

même temps que sa qualité ignée manifeste : s

– lettre emblème du

manifeste – et aignée pour igné ; de la nature du

feu. Pour tout lecteur (lectrice) qui douterait du bien fondé de notre interprétation, éventuellement jugée tendancieuse ou hors de propos, si ce n’est même injurieuse à l’égard de la congrégation religieuse dont il est ici question, ajoutons quelques précisions de nature à en montrer la solidité : en 1236, le Révérend Père Don Martin composa les armoiries cartusiennes, qui deviendront ultérieurement celles de l’Ordre Général des Chartreux : un globe crucifère (une croix surmontant un globe). Cet emblème était accompagné de la devise latine : Crux stat dum volvitur orbis mundo inloncussa superto ; que l’on traduira de manière lapidaire : « la Terre tourne, la Croix demeure. » Un alchimiste célèbre, sinon connu, Fulcanelli, explique brièvement cette figure : « les Anciens ont dépeint symboliquement leur Matière en son premier être sous la figure du Monde, qui contenait en soi les matériaux de notre globe hermétique, ou microcosme, assemblé sans ordre, sans forme, sans rythme ni mesure. Notre globe, ce petit monde, reflet et miroir du macrocosme, n’est donc qu’une parcelle du chaos primordial, […] qu’une suite de circonstances mystérieuses a orienté et dirigé vers le règne minéral. » Chacun jugera. |

|

|

|

|