|

QUI ES-TU DARDANUS ?

Ton cognomen nous informe-t-il

que tu es descendant de Dardanos, fondateur de la cité de Troie,

fils de Zeus et d’Électre, donc de sang divin ? Dans le palais

impérial Dardanus exerça les hautes fonctions administratives

de maître des requêtes et de questeur. Vers l’an 400 il fut consul

de la province viennoise, la plus riche de la Narbonnaise. À partir

de l’an 409, par un édit de l’empereur Honorius il fut promu préfet

du prétoire des Gaules et fut revêtu de la dignité suprême

de patrice, conseiller de l’empereur. En tant que préfet du prétoire

des Gaules, Dardanus administrait la Gaule, la Belgique, l’Espagne, la Grande

Bretagne.

Pouvoir très relatif. En 406, dans

l’hiver, les hordes de barbares passaient le Rhin gelé et dévastaient

l’ouest de la Gaule. Profitant de ces désordres, les légions

de Grande Bretagne se révoltaient, égorgeaient leurs officiers,

élisaient général un des centurions nommé Constantin,

pour le prestige de ce nom, rappelant l’empereur célèbre du

siècle précédent. Constantin passait la Manche avec

ses légions qu’il conduisait dans la vallée du Rhône,

et investissait Arles, préfecture des Gaules après la destruction

de Trèves par les barbares. Apparemment Constantin occupa Arles pendant

trois ans à ce qu’écrit Honoré Bouche. Donc de 406 à

409. Constantin assiégé par les légions fidèles

à l’empereur fut fait prisonnier, décapité, et sa tête

expédiée à l’empereur dans un baril de sel. En conséquence,

vu l’occupation d’Arles par Constantin de 406 à 409, on ne sait pas

où se trouvait Dardanus pendant ce temps. Je vais vous donner mon

avis sur cette lacune historique.

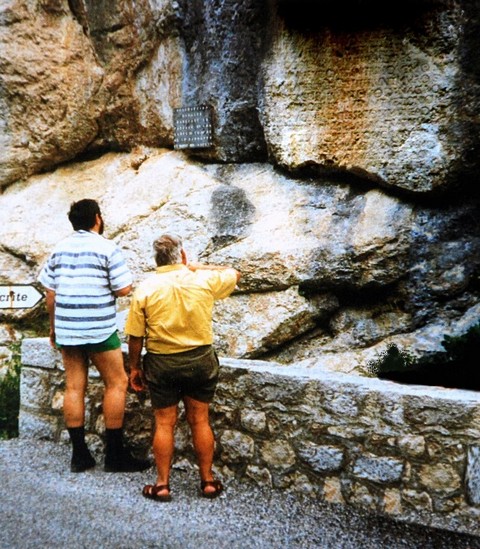

Le village de Saint-Geniez en hiver (photo www.saint-geniez.net)

Par le plus grand des hasards qui

font si bien — ou si mal — les choses, lorsque cela leur convient, en l’automne

1993 je rencontrais à la foire de la lavande de Digne un Monsieur

initié aux arcanes ténébreux de l’Histoire, inconnue

des universitaires. Je nommerai conventionnellement ce Monsieur OSS 118,

car il fut, en tant qu’officier supérieur de l’Armée d’Afrique,

chargé de la « protection rapprochée »

du général qui sauva l’honneur de la France en 1940. Sous sa

majesté Pompidou Ier, OSS 118 devint le directeur du Groupe Action

du S. D. E. C. E., actuelle D. G. S. E. Ce fut notre intérêt

commun pour le phénomène ovni qui créa entre OSS 118

et moi-même des liens d’amitié en tant que frères d’armes

au service de la France. Je dois dire que je suis Maître principal

de l’Aéronautique navale, en retraite après 30 ans de service

actif sur mer, sur terre et dans les airs. Il y a également le fait

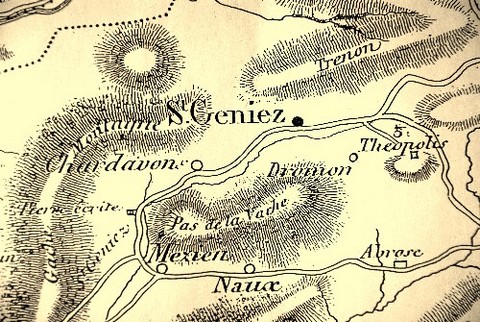

que OSS 118 étant natif d’un village situé à 10 km au

sud des rochers de Dromon il était, ainsi que moi, intrigué

par les mystères de Pierre écrite.

La question principale à résoudre

était : mais où sont donc les murs et les portes de Theopoli… ?

Vu ses moyens d’investigations, OSS 118 avait positionné dans les

caves du Palais de Néron, devenu celui de Saint Pierre, des taupes

aux aguets de toutes informations utiles. Au cours d’un repas chez le puisatier

d’Entrepierres, à 5 km au sud de Dromon, OSS 118 me raconta cela :

« Dardanus avait établi son camp retranché où

stationnaient ses deux légions dans les environs des rochers de Dromon ».

Une légion était forte de 6000 combattants. Donc deux légions

groupaient 12000 légionnaires lourdement armés, aptes à

manœuvrer en rangs serrés et à former « la tortue »

véritable forteresse humaine laminant les adversaires sur son passage.

À cela il convient d’ajouter des escadrons de cavaliers et des sections

d’archers et de frondeurs. Ce qui au total regroupait, avec les catapultes

légères, 20000 combattants. Cette force offensive était

suffisamment dissuasive pour détourner les barbares d’une attaque

de cette forteresse des dieux de la Celtide, dont l’accès se fait par

d’étroites gorges rébarbatives.

En

conséquence, pas de murailles en pierres massives pour assurer la

protection du « locus théopoliforme », seulement

des levées de terre, des palissades, des tours en bois, disparues,

laminées par les éléments atmosphériques depuis

1600 ans.

Apparemment, le préfet du

prétoire des Gaules ne résidait pas dans le Val de Dromon, mais

à quelques kilomètres au nord de Segustero (Sisteron), sur

l’actuel domaine de Saint-Didier (évêque burgonde) qui en l’an

1000 appartenait aux évêques de Gap, ou Vapincum. Ce qui me

fait supposer que Saint-Didier en tant que résidence de Dardanus et

de son État-major, c’est le fait que la voie praticable ouverte par

les légionnaires et les esclaves du préfet des Gaules ne se

dirige pas vers Segustero mais vers le plateau de Saint-Didier où se

situent les traces d’au moins trois villas romaines des IVe – Ve siècles.

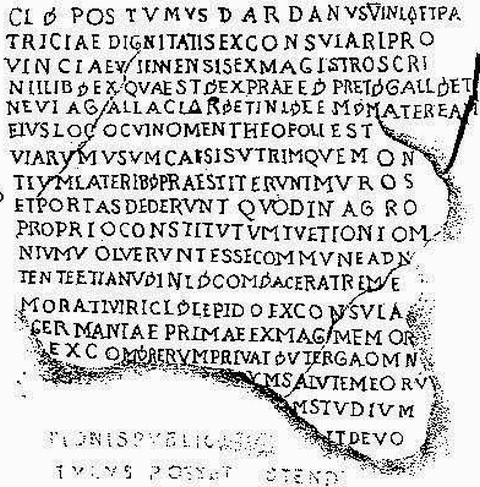

Quant à l’inscription de Pierre

écrite, il convient de la dater ultérieurement au séjour

de deux ans du général Dardanus. Elle peut avoir été

gravée un siècle après son passage éphémère.

Le temps avait érodé les souvenirs de la population locale

au sujet des fortifications qui devenaient des murs et des portes, ce qui

ne convient ni au val de Kard-Avon ni à l’ensemble des rochers de Dromon,

qui vus de 1 km au nord représentent la silhouette d’une galère

antique, donc, à l’évidence un dromon. La dernière phrase

de l’inscription montre que ce fut la population locale qui la fit graver.

« Afin que leur sollicitude (de Dardanus, Nevia Galla et Lepidus)

pour le salut de tous et un témoignage de la reconnaissance publique

puissent être montrés par cette inscription ».

À l’examen d’une carte de la

Provence dans sa globalité on s’aperçoit que le camp retranché

de Theopoli est, à quelques dizaines de kilomètres près,

au centre d’un demi-cercle sud englobant tout le littoral, de Nice à

Arles, zone ouvrant sur la route en direction de Collioure. Donc, de ce point

stratégique qu’était Theopoli, les légions de Dardanus

pouvaient intervenir de 5 jours à 3 semaines en tous les points de

la provincia où leur présence était nécessaire.

L’on sait que Jules César a conquis la Gaule chevelue par la vélocité

des jambes de ses légionnaires, il surgissait toujours où on

l’attendait le moins et pulvérisait ses adversaires.

Dans l’année 409, le prince

Jovinus, du peuple des Arvernes, fédéra quelques autres peuples

chevelus du centre de la Gaule et fit sécession du pouvoir central

de Rome. Jovinus s’allia avec Günther roi des Burgondes, Goard roi des

Alains, et Athaulf roi des Wisigoths. Les troupes de ces quatre seigneurs de la guerre se regroupèrent à

Valence, dans le but de marcher ensuite sur Arles et de là sur Rome.

Dardanus fut alerté par ses espions, ainsi que par la princesse Placidia,

sœur de l’empereur Honorius, captive dans une cage dorée d’Athaulf,

amoureux fou d’elle. Devant l’urgence de la situation Dardanus fit marcher

son armée sur Valence, où il rencontra les rois barbares d’Outre-Rhin

qui « grinçaient des dents » contre l’autoritarisme

despotique du prince Jovinus du peuple des Arvernes. Excellent diplomate,

tribun au verbe puissant, le préfet du prétoire des Gaules

brisa l’alliance entre Athaulf, Günther et Goard, qui abandonnèrent

Jovinus à son sort.

Les barbares investirent Valence et

donnèrent l’assaut à ses murailles. Ce furent les guerriers

d’Athaulf le Wisigoth qui firent prisonnier l’Arverne Jovinus, l’enchaînèrent

et le livrèrent à Dardanus. Pendant qu’il s’occupait du sort

de Jovinus et de sa coalition, un général de l’empereur Honorius

avait occupé Arles et chassé les troupes du fantoche Constantin,

général félon des légions de Grande-Bretagne.

Constantin fut décapité et sa tête expédiée

à Ravenne, dans un baril de sel. Quant au prince Arverne Jovinus,

ce fut Dardanus qui lui trancha la gorge du fil de son glaive, à Narbonne,

devant les légions et le peuple réunis.

Placidia s’était promise charnellement

à Athaulf, en épousailles royales, à condition qu’il

fonde un royaume dans le sud de la provincia. Dardanus, informé du

désir de Placidia, qui fut paraît-il sa maîtresse, d’obtenir

la Narbonnaise pour y fonder un royaume, donna le feu vert au peuple des

Wisigoths pour franchir le Rhône sur le pont de bateaux d’Arles. J’ignorais

ce détail, ce fut Myriam Philibert qui m’en instruisit par son livre

Théopolis, la Cité de Dieu.

Pendant le siège de Valence

les Wisigoths stationnaient quelque part du côté de Turin, sur

l’ordre des messagers de leur roi ils prirent la route du col du Montgenèvre,

passèrent Briançon, Gap, descendirent la rivière Durance

et arrivèrent à Sisteron. Vers le soleil levant était

Theopoli, quelques chariots en prirent la direction, ils contenaient le prix

payé par Athaulf pour les services rendus par Dardanus à son

peuple. C’est ainsi qu’une partie des pillages des riches villas romaines

et de Rome se trouvèrent enfouis quelque part dans le secteur de

Dromon.

Dans les années 1935 – 1945,

le curé Jourdan de Saint-Geniez, maire de cette commune, aidé

par Marius Maldonnat, radiesthésiste, et une équipe de gais

lurons, se mit à fouiller la région à la recherche du

trésor de Dardanus. Le Dromon bien sûr, mais également

la montagne du Trainon, dont la face nord est trouée de cavités

par affaissements de terrains, qu’ils nommaient : la montagne de l’or,

ce qui est très indicatif.

À Valence, Dardanus avait rencontré

le roi Günther du peuple des Burgondes. Ce peuple possédait un

fabuleux trésor, celui des Nibelungen. Suivant Alfred Weysen, auteur

du livre très controversé L’île des Veilleurs,

sur le trésor des Templiers du Verdon, les Burgondes s’établirent

au nord de Sisteron, dans le secteur de l’actuel village de Nibles, dominé

au nord par le Rocher de Hongrie et au sud par les falaises du Plateau de

Gache. Quelque part dans cette contrée chaotique serait caché

le trésor des Nibelungen.

Suivant la légende ce trésor

se trouverait dissimulé dans une profonde caverne, près d’une

cascade. Sur ce trésor veillerait le nain Andwari, possesseur de l’anneau

d’invisibilité. Dans le nain Andwari nous retrouvons le démon

gardien du trésor du temple de Salomon, l’Asmodée de Rennes-le-Château.

De nos jours, les falaises de Gache, le Rocher de Hongrie, les Rochers de

Saint-Michel, à l’est du Dromon, abriteraient une flottille de soucoupes

volantes pilotées par des petits-gris, qui sont les veilleurs intemporels

des gîtes secrets du lion, et où suivant l’ufologue

américain G.-H. Williamson seraient stockées les archives de

l’Atlantide, dans l’attente du temps de l’Apo-kalypse, qui est le temps de

la Révélation.

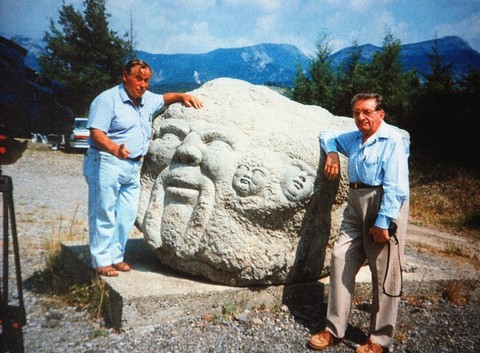

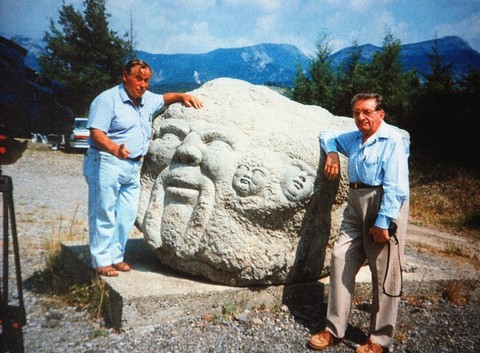

Roger Corréard et Jimmy Guieu durant le

tournage du film « Théopolis, la cité oubliée »

|