|

LES REGARDS DU PILAT

DOSSIER SPÉCIAL

"Hors Série - Mai 2007"

"TINTIN

DANS LE PILAT"

"Du trésor de Rackham

le Rouge au tableau de Saint-Sabin"

|

|

|

Recherches inédites

réalisées par deux grands amis

Michel Barbot et Patrick Berlier

|

...la mise en avant d'une première pièce d'un puzzle grandiose...

Ces recherches complètent aussi un chapitre pionnier par bien des aspects, exceptionnel pour d'autres démarches, proposé lui en 2005, déjà par Patrick Berlier dans son remarquable ouvrage consacré à la Société Angélique (1) ; chapitre novateur, intitulé "Tintin au pays de la Société Angélique". Cette Société Secrète, certainement dissoute (?) lorsqu'œuvrait Hergé l'aura en revanche largement inspiré au cours de la réalisation de quelques uns de ses chefs-d'oeuvre. Elle n'est apparemment pas concernée, tout au moins au premier degré, par les liens formels établis ici par mes deux amis. Ils vont développer avec brio des interactions entre le héros à la houpe, le célèbre auteur et dessinateur belge de BD et un tableau religieux du Pilat. Il est bien connu que Tintin s'adresse à un public âgé de 7 à 77 ans (et plus, bien entendu)... Vous serez donc sans doute nombreux à retrouver avec beaucoup de plaisir, je l'espère en tous les cas, dans ce dossier copieux, une partie seulement ou peut-être un ensemble totalement nouveau en rapport à vos lectures d'antan.

Soyons bien conscients qu'Hergé nous a laissé de multiples et multiples indications, des messages discrets, presque invisibles parfois, dans ces ouvrages d'une qualité notoire indémodable. Subtil, cultivé, d'une finesse peu commune, en s'exprimant au travers de la BD, de scènes parfois extrêmement évocatrices, pour le regard de l'initié ou d'autres fois même aussi du novice demandeur. Il savait apposer, dessiner de multiples et délicats cryptages, codages, plus ou moins importants, parfois aussi peut-être bien discutables... Prétendre en avoir fait aujourd'hui le tour serait bien entendu plus que présomptueux et un non sens caractérisé... Doit-on pour autant parler d'ésotérisme ? Dans le contexte de ce dossier où l'on découvre une bien curieuse pièce d'un immense puzzle pilatois, vous pourrez vous forger un avis des plus construits, ne serait-ce que par la liste des détails donnés et surtout par la quantité des arguments avancés.

En 2004 et en première page de mon ouvrage "Le Vieux Secret", j'ai repris avec un intérêt que j'ai jugé de pleine circonstance, une phrase de Balzac, phrase que vous retrouvez d'ailleurs lorsque vous arrivez sur un site castelrennais bien connu, que je serais amené à évoquer à la fin de cette introduction. "Il y a deux histoires : l'histoire officielle, menteuse ; puis l'histoire secrète..." Cette citation que j'apprécie particulièrement, de plus en plus et à bien des titres, ne définit pas l'ésotérisme de dictionnaires, mais pour moi elle complète parfaitement ma vision, mon approche, lorsque l'on se retourne et que l'on souhaite humblement élucider avec le plus de justesse possible des déroulements authentiques, des vécus extraordinaires, des mystères ou encore des énigmes... L'ésotérisme, il ne faut surtout pas en voir partout et l'on en voit sans doute beaucoup plus qu'il n'en faut, je suis entièrement d'accord sur ce constat, mais n'empêche qu'il est indissociable de bien des recherches historiques. En voulant se situer au-dessus de la mêlée en méprisant par là même ce terme et tout ce qu'il implique en coulisse, de travail, de réelle pertinence et d'initiation, on risquerait de faire fausse route.

Avec notre équipe très diversifiée de par les membres qui la composent, nous connaissons de nombreux historiens rigoureux mais aussi lucides sur ces points sensibles et même des professionnels tolérants. Tous unanimes face à une problématique essentielle : vouloir connaître la Vérité la plus complète possible. L'un d'eux, un stéphanois, que nous remercions encore, vient même de confier à notre bienveillance une bonne partie de ses travaux récents et inédits, avant qu'il ne les publie. Nous y reviendrons dans le futur ; ne voulant pas lui couper l'herbe sous le pied, car il apportera en cette occasion des informations nouvelles, rigoureusement prouvées, très intéressantes, notamment en ce qui concerne plusieurs grandes familles du Pilat et des environs. Les personnes de métier et aussi de nombreux chercheurs sérieux, remettent à leur juste place des éléments et des événements, avec patience infinie, un véritable travail de fourmi. J'apprécie vigoureusement les actions qui se situent, là où convergent les bonnes volontés. L'objectivité de deux regards au départ, peut-être foncièrement différents (le pôle historique et le pôle ésotérique), deux approches superposables au final, qui une fois réunies font jaillir la vérité, vérité que parfois personne ne détient entièrement, soyons réalistes...

Je ne suis pas un spécialiste de l'ésotérisme. Au départ je suis un amateur, mais désireux de développer des connaissances reposant sur une réflexion personnelle et sur l'expérience de proches collaborateurs, de nombreux amis, déjà confirmés, voire très confirmés. En revanche, j'affirme clairement à l'appui d'innombrables exemples qu'il s'avère nécessaire de ne pas se priver de ce regard ésotérique dans maintes analyses, qui demeurent complémentaires, voire totalement inscrites dans la grande Histoire. Bref, je ne cherche ici à convaincre personne, je précise seulement à tous ceux qui nous lisent, que la Vérité, n'est à mon avis pas binaire, au sens qu'elle obéit régulièrement à un débat, un échange, une reflexion, où l'on se doit de respecter toutes les personnes s'investissant dans des travaux qui font appel à des "sciences" dites ésotériques. Pour aller plus loin et sans développer outre mesure, je reprendrais le propos d'un proche de notre groupe, Chino Chatillon, lors de discussions engagées sur l'alchimie et la radiesthésie : "on a le droit de se tromper, mais le devoir de ne pas tromper..."

Dessin P. Berlier - Le Guide du Pilat et du Jarez N. 2 - Patrick Berlier - 1985

Un autre exemple concret peut corroborer mon analyse sur "l'ésotérisme" au sens large. C'est la Kabbale hébraïque, sur laquelle nous reviendrons assez longuement en juillet, en aparté d'un gros dossier à véritable connotation ésotérique... Disons déjà pour résumer que la Kabbale dite hébraïque (car il y en a une autre) est la tradition secrète, l'aspect "ésotérique" du judaïsme et qu'elle est partie intégrante du Christianisme et de certains de ces courants de pensée. Les religieux médiévaux ont usé et abusé dans le bon sens du terme, les premiers ; si je puis dire, de ce langage, de ces cryptages, oui, d'un ésotérisme authentique et caractérisé... Je m'éloigne, certes apparemment de Tintin, d'Hergé et du Pilat, mais pas complètement en réalité et je souhaite, avant d'y revenir pleinement, que vous, amis internautes, ayez une vision limpide d'un ressenti des plus sincères, le mien, celui aussi de très proches et de biens d'autres. L'Histoire seule, celle des livres classiques, des encyclopédies traditionnelles, qui détiennent et diffusent des vérités remplies de certitudes parfois contradictoires, nécessitent de regarder au-delà, plus loin, voire beaucoup plus loin...

La BD n'échappe nullement à tous mes commentaires, développements et opinions, bien au contraire même... Je vous surprends peut-être ? Et pourtant... J'ajoute que ce ne sont pas toutes les BD évidemment qui obéissent à ces cryptages "malicieux" pourtant répandus. Néanmoins, on trouve dans cette spécialité qui repose essentiellement sur l'image, mais pas seulement, des exemples extrêmement variés... J'ai personnellement beaucoup à apprendre de Michel Barbot et de Patrick Berlier dans ces vastes domaines et j'ai la chance de les côtoyer toute l'année... Dans cette causerie introductive j'ai abordé en substance l'ésotérisme, un sujet complexe avec des variantes nombreuses qui englobent des sous familles, comme le symbolisme par exemple, mais qui s'avère finalement méconnu du grand public. L'ésotérisme, c'est l'hermétisme, la face cachée, celle de l'ombre, une bonne partie de l'Histoire secrète...

Maintenant, je repositionne Les Regards du Pilat, notre site, votre site, celui d'une vitrine, la nôtre, qui explique, informe en divulgant des recherches et des découvertes, en enregistrant en retour et au fil du temps, la richesse d'échanges et de nombreux contacts. Non, nous ne sommes pas des pourvoyeurs d'ésotérisme ; pour certains d'entre nous seulement de "petits" défenseurs, de cette science utile. Il vous suffit de consulter notre rubrique archives, pour y retrouver tous les articles que nous vous avons proposés depuis novembre 2003, pour vous permettre le recentrage de nos vastes domaines d'interventions, avec pour cœur central évidemment le Pilat, son Histoire, son Patrimoine et ses Énigmes. Néanmoins, je revendique fort la nécessité d'accorder sa juste place à cette approche précieuse qu'est l'ésotérisme, lorsque l'on s'implique, à quelque échelle que ce soit, dans la recherche historique, patrimoniale ou archéologique ...

2004 - Tableau de Saint Sabin au fond de la Chapelle

Indépendamment, les Regards du Pilat ouvriront prochainement de nouvelles rubriques majeures, assez interdépendantes les unes des autres "exceptionnelles autant qu'extraordinaires". En ces occasions, nous allons élargir des liens géographiques, historiques et énigmatiques souvent novateurs et inédits, entre le massif du Pilat et d'autres régions, nationales et même internationales. Plusieurs correspondants, avec lesquels nous entretenons des rapports de confiance ou d'amitié, vont rejoindre notre équipe rédactionnelle. Mon ami Michel Barbot l'intègre officiellement dès à présent, pour notre très grand plaisir à tous. Pour mieux le connaître, sachez qu'il sera notre prochain invité au mois de juillet. Maintenant, je félicite vivement, Patrick et Michel, des hommes de coeur, pour le brillant travail que vous allez bientôt découvrir, une incroyable recherche que Patrick a commencé voici plus de 25 ans, en l'approfondissant scrupuleusement, discrètement, rigoureusement, comme à son habitude et de surcroît longtemps seul...

Pour presque finir cette introduction, je remercie autant que je félicite à nouveau Michel, car il vient de faire prendre un tournant significatif, peut-être déterminant à l'une de nos recherches principales qui m'est très chère, comme à d'autres également, et pour laquelle il s'implique lui aussi, ardemment et depuis trois ans. Cette découverte, glanée grâce à beaucoup de bon sens, j'aurai l'occasion de vous la présenter, dans un contexte qui n'est pas sans lien avec ce dossier et que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, puisque je ne vous donne pas d'indice, préférant vous laisser la surprise. Franchement d'ailleurs, à l'heure qu'il est, nous n'avons pas encore mesuré toute la portée de la découverte, du recoupement audacieux de Michel, qui d'ores et déjà s'avère sûrement très important ? J'ai été long ? Oui, veuillez alors, m'en excuser. Je vais vous laisser prendre tranquillement connaissance de ce dossier peu ordinaire et évidemment entièrement inédit...

Maintenant, bienvenue, ou plutôt bon retour, amis internautes, au pays de Tintin, le vieux et éternellement jeune compagnon de l'enfance de nombreux d'entre nous... Bonne(s) lecture(s)... Prenez le temps nécessaire, de lire chacun, à votre rythme respectif et surtout jusqu'au bout ce "Dossier Spécial". Nous mènerons avec beaucoup de vigueur et de perspicacité, non pas à terme, mais au delà de l'inattendue, cette investigation unique, hors de toute norme. Nous tenons toutes nos promesses, en nous en donnant les moyens, la patience....

Visages de notre Pilat - Livre sur Le Patrimoine du Canton de Pélussin - 2004

La Chapelle de Saint Sabin en 2004 - 1120 mètres d'altitude - Commune de Véranne

|

"TINTIN DANS

LE PILAT"

"Du trésor de Rackham

le Rouge au tableau de Saint-Sabin"

|

Le titre de cet article doit sans doute surprendre ! Tintin, le reporter bien connu, serait venu dans notre Pilat ? Pourtant aucun des albums contant ses aventures ne s’en fait l’écho, semble-t-il. En apparence du moins… Mais c’est une idée qui a été lancée récemment sur un certain forum, peut-être comme un hameçon muni d’un appât que l’on lance à l’eau au bout d’une ligne, avec l’espoir de ferrer une belle proie. Eh bien je n’hésite pas à y accrocher un poisson, d’une espèce qui est peut-être inconnue des pêcheurs. Mais ce n’est sans doute que l’une des pièces du puzzle. Je sais bien qu’il est facile de faire dire n’importe quoi à une œuvre, et surtout ce que l’on veut y trouver. Baste ! Ceux qui jugeront ce poisson non comestible n’auront qu’à le rejeter à la mer.

Hergé,

allias Georges Rémi, le dessinateur belge créateur de Tintin,

a malicieusement placé dans son œuvre des jalons sibyllins qu’il faut

savoir retrouver. Ainsi derrière ces bandes dessinées à

priori destinées à la jeunesse se cachent de multiples messages,

parfois de simple clins d’œil, parfois des calembours usant d’un dialecte

bruxellois, parfois des propos d’ordre astrologique, mythologique, voire

ésotérique. Plusieurs auteurs déjà ont relevé

ces particularités (voir bibliographie). Je citerai en particulier

Bertrand Portevin qui le premier a noté les liens entre l’œuvre d’Hergé

et la Société Angélique, ce cénacle secret d’érudits

né à Lyon au XVIe siècle. J’étais

donc très à l’aise, en quelque sorte couvert par l’antériorité

d’un autre auteur, pour consacrer un chapitre du tome II de mon livre « La

Société Angélique » (voir en rubrique librairie)

à ce thème. Si le créateur de Tintin est venu à

Lyon sur les traces de ladite société, on peut raisonnablement

penser qu’en suivant ses adeptes du XVIe siècle, dont Jean

du Choul, Rabelais ou Philibert Delorme, il est venu aussi dans le Pilat

et plus précisément jusqu’à la chapelle Saint-Sabin.

C’est tout au moins ce que laissent fortement imaginer certains détails

de l’album « Le trésor de Rackham le Rouge »,

qui fait suite au « Secret de la Licorne ».

Malheureusement,

il n’est pas possible, pour des problèmes de copyright, de reprendre

ici les illustrations d’Hergé. Je ne peux que renvoyer les internautes

curieux vers les albums cités, en donnant lorsque c’est nécessaire

les références précises des vignettes où chacun

pourra vérifier mes dires. J’emploie pour cela la méthode de

notation classique. Chaque page se compose de quatre bandes horizontales

ou « strips », elles-mêmes composées d’un

certain nombre de vignettes. Les bandes sont identifiées selon leur

position de haut en bas par une lettre de A à D, et les vignettes

sont numérotées selon leur ordre de gauche à droite.

Ainsi « C2 » signifie : troisième bande,

deuxième vignette.

SUR

LA PISTE DU TRÉSOR

Il n’est sans

doute pas inutile de résumer l’histoire. Tintin découvre sur

un marché aux puces une maquette d’un navire ancien, la Licorne. Il

décide de l’acheter pour l’offrir à son ami le capitaine Haddock.

Mais la maquette est très convoitée, par un collectionneur

d’abord, et surtout par deux antiquaires véreux et redoutables, les

frères Loiseau. C’est que la maquette a un secret : elle existe

en fait en trois exemplaires, et chacun contient un parchemin. Les trois parchemins

réunis révéleront l’emplacement d’un trésor,

celui du pirate Rackham le Rouge, tué en 1698 par le chevalier François

de Hadoque, un ancêtre du capitaine, fidèle sujet du roi Louis

XIV, capitaine du vaisseau la Licorne. C’est un trésor fabuleux, provenant

de l’attaque d’un vaisseau espagnol, « de quoi payer dix fois

la rançon d’un roi ». Le chevalier a réussi

à faire sauter la Licorne, dont les pirates s’étaient

rendus maîtres. Il a légué son secret à ses trois

fils, sous la forme d’une énigme en trois parties contenues dans chacune

des trois maquettes de la Licorne, qu’il a fait réaliser pour chacun

des « trois frères unys ». Mais les trois

enfants du chevalier n’ont sans doute pas suivi la volonté de leur

père, et les trois maquettes ont gardé leur secret. Le capitaine

ne conserve guère de son ancêtre que son journal de bord, dans

lequel il a consigné son histoire, et un tableau, son portrait avec

en arrière-plan le vaisseau la Licorne. Après de nombreuses

péripéties, qui prennent fin au château de Moulinsart,

propriété des frères Loiseau, Tintin et le capitaine

réussissent à retrouver les trois parchemins et à percer

leur secret : en les superposant et en les regardant par transparence,

apparaissent les coordonnées d’une île des CaraÏbes près

de laquelle gît encore l’épave de la Licorne, et où sans

doute les attend le trésor.

Tintin et le capitaine Haddock montent une expédition. Il faut noter que la bande dessinée diptyque paraît au cours des années 1942 – 1943. La Belgique est occupée. Les déplacements y sont contrôlés. Monter une expédition maritime pour traverser l’Atlantique est une pure utopie. L’histoire se déroule donc dans une sorte d’univers parallèle où la guerre n’existe pas. À bord du chalutier le Sirius, aidés par le professeur Tournesol et les Dupond-Dupont, Tintin et Haddock partent à la pêche au trésor. Ils se rendent sur les coordonnées : n’importe quel atlas un peu détaillé permet de voir que le point est situé dans la Mer des Caraïbes, au nord de Saint-Domingue (d’où est partie la Licorne), tout près des Îles Caïcos. Nos héros n’y voient rien d’autre que la mer couleur d’émeraude, avant de réaliser leur erreur : « Capitaine, nous sommes des ânes ! », s’exclame Tintin. Il fallait bien sûr compter les degrés de longitude en fonction du méridien de Paris, en usage à l’époque. Rebroussant chemin, ils découvrent l’île, toujours au large de Saint-Domingue mais plus à l’est. Puis ils trouvent l’épave, ils en rapportent divers souvenirs, mais pas le trésor, hélas, qui demeure introuvable…

Grâce aux indications fournies par le texte, on sait que l’île est découverte le soir du 20 juin, et nos héros y débarquent au matin du 21 juin. À ces dates, le soleil, quittant le signe des Gémeaux, entre dans le signe du Cancer. Précisément, les Gémeaux de l’histoire, les Dupond-Dupont, se font pincer par un crabe (le Cancer) en débarquant sur l’île ! Quant à Tintin et Haddock, oui ce sont vraiment des ânes, puisque deux des étoiles de la constellation du Cancer se nomment Asellus borealis et Asellus australis, soit « le petit âne du nord » et « le petit âne du sud ». La recherche du trésor est abandonnée le 15 juillet, jour du lever héliaque du Petit Chien. Le Sirius rentre à son port d’attache le 23 juillet. Toute l’aventure est donc placée sous le signe du Cancer. Dans le ciel, sous l’espace attribué à ce signe zodiacal se superposent les constellations du Petit Chien (Milou…), de la Licorne et du Grand Chien, dont l’étoile principale est Sirius. Quand on vous dit que l’œuvre d’Hergé est à double lecture !

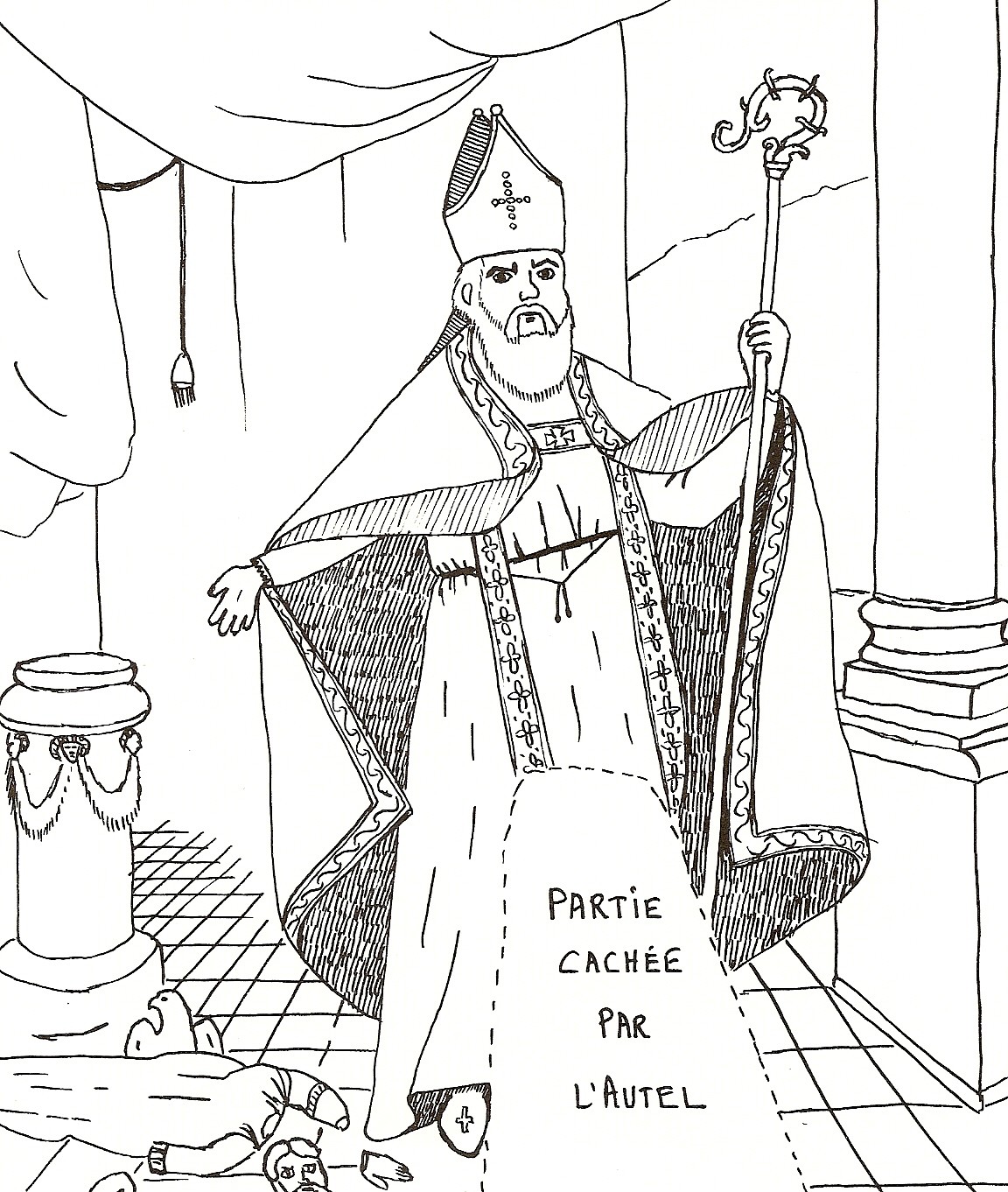

Mais

l’aventure n’est pas terminée. Grâce à des parchemins

patiemment reconstitués par le professeur Tournesol, on apprend que

le chevalier de Hadoque avait reçu de Louis XIV, en remerciement,

le château de Moulinsart. Or, suite à l’arrestation des frères

Loiseau, ce château est à vendre. Le capitaine rachète

la demeure de son ancêtre. En visitant ses caves, Tintin et Haddock

aperçoivent dans une niche, à moitié masquée

par un grand tableau retourné, appuyé contre un mur, le haut

d’une statue d’un personnage âgé et barbu, tenant une croix dans

la main gauche. Son auréole légendée (Sanctus Johannes)

permet de l’identifier comme saint Jean, et le livre qu’il tient dans l’autre

main comme l’Évangéliste. « Nous sommes sûrement

dans une ancienne chapelle », remarque Tintin, qui soudain

a une illumination : « et resplendira la croix de l’Aigle »,

disaient les parchemins donnant la clé du trésor. L’aigle,

réalise Tintin, c’est justement l’emblème de saint Jean l’Évangéliste.

La statue est dégagée de ce tableau (aussi haut que Tintin)

qui la dissimule en partie, et apparaît alors aux pieds du saint, outre

un aigle aux ailes déployées, un globe terrestre quadrillé

par les lignes des longitudes et des latitudes. L’île où nos

héros sont allés à la pêche au trésor y

est portée, c’est en fait un bouton commandant l’éjection d’une

calotte. Le globe est creux, il contient le trésor de Rackham le Rouge,

que le chevalier de Hadoque avait tout simplement rapporté chez lui…

Tout est bien qui finit bien !

L’autel et

le tableau, avant restauration

|

|

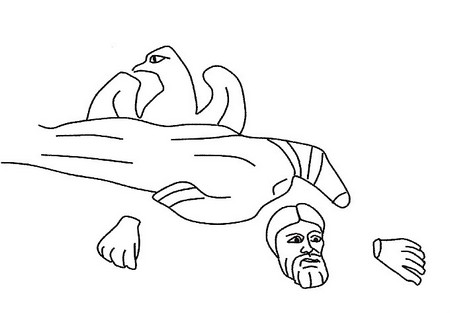

Détails

du tableau : le piédestal, l’aigle, la statue brisée

Photo (avant restauration) et interprétation

au trait

La partie basse du tableau (après

restauration) :

remarquer les différences de carrelages

Le tableau de Saint-Sabin, tout comme l’aventure de Tintin, évoque

fortement le ciel : le bélier

et l’aigle sont des constellations,

Jupiter est une planète. L’aventure de Tintin est placée sous

le signe du Cancer, dont l’étoile alpha est Acubens, un nom qui veut

dire « l’homme couché ». N’est-ce pas un homme

couché que dessine la statue de Jupiter jetée à terre ?

« Et resplendira la croix de l’Aigle » :

cette phrase, et la majuscule au mot Aigle, laisse imaginer que c’est de

la constellation du même nom que l’on parle, laquelle forme une croix

en effet. Son étoile alpha est Altaïr, ce qui veut dire « l’aigle

en vol », le symbole de Zeus/Jupiter.

Maintenant, allons au-delà des simples apparences. Je dois remercier ici Michel Barbot qui, dans une étude consacrée au tableau de Saint-Sabin, a mis en évidence un certain nombre de curiosités. Il n’est pas possible de reprendre ici en intégralité cette étude très fouillée, j’en résume les points essentiels en espérant ne pas trahir la pensée de notre ami, féru de kabbale et de symbolisme.

LE BAIN DE LA PURIFICATION

Les

restes disloqués de Jupiter, posés sur le sol plat, évoquent

l’image de deux nageurs aux styles différents. Le corps semble exécuter

un mouvement de crawl, nage certes moderne mais qui n’a fait que perfectionner

une méthode déjà ancienne. Le second baigneur, dont

ne semblent émerger de l’eau que la tête et les mains, paraît

nager la brasse. On dirait qu’il a terminé sa course ou sa danse aquatique,

il arbore le sourire du vainqueur.

Dans

la langue hébraïque, la main et la tête se disent Yad et

Rosh. Ces deux mots sont à l’origine de deux lettres : le Yod

et le Resh. L’alternance main – tête – main forme une véritable

équation kabbalistique. Les lettres Yod – Resh – Yod ainsi évoquées

écrivent le mot Yêri, « tir », dont la

racine est Yéra, « tirer, jeter (à terre, à

la mer) », mais aussi « indiquer, instruire, jeter

les fondements, ériger ». Ainsi la chute de la statue de

Jupiter peut s’interpréter de bien des façons assurément

complémentaires les unes des autres. Chaque lettre hébraïque

ayant une valeur numérique, l’équation Yod – Resh – Yod (10

+ 200 + 10) génère le nombre 220. Par une gymnastique intellectuelle

chère aux kabbalistes, on peut ainsi associer Yêri à

Brih’éi (verrouillage) et à Tihour (purification), tous deux

de valeur 220. Ce « tir » qui est aussi un « verrouillage »

et une « purification » rappelle le chapitre 2, verset

7, du Livre de Jonas : « Jusqu’aux extrémités

des montagnes, je suis descendu, la terre me verrouillait pour toujours.

Mais, de la fosse, tu as fait remonter ma vie, Yhwh, mon Dieu ».

Pour les kabbalistes, Jonas « tiré » par Dieu

remonte un à un tous les éléments sur lesquels repose

la terre selon les enseignements du Talmud : la tempête, le vent,

les montagnes, les eaux, les colonnes qui la soutiennent. Nos « nageurs »

du tableau évoquent tout cela, à la fois par l’équation

kabbalistique Yod – Resh - Yod et par les eaux dans lesquelles ils semblent

immergés. Ils en sont à la quatrième phase de la remontée :

baignant dans les eaux purificatrices, sur lesquelles sont posées

les colonnes.

Laissons donc planer le mystère un instant, pour écouter la « voix de celui qui crie dans le désert », saint Jean le Baptiste. Le « verrouillage » de Jonas, qu’il faut comprendre comme une « purification », sa descente au fond des eaux situées aux extrémités des montagnes, puis sa remontée, tout cela apparaît dans une lecture chrétienne comme une préfiguration du baptême du Christ par Jean-Baptiste. Jean baptisait dans les eaux du Jourdain, fleuve sacré d’Israël, dont le nom hébreu est Yarden (qui descend), mot apparenté au Yêri généré par l’équation Yod – Resh – Yod. Le baptême du Christ est l’un des trois évènements au cours desquels Jésus fut « manifesté » aux hommes, les deux autres étant l’adoration des rois mages et les noces de Cana. L’Église a unifié ces trois évènements en une seule fête, l’Épiphanie (ce qui veut dire « manifestation »), jadis célébrée le 6 janvier. Aujourd’hui seul le souvenir des rois mages reste attaché à cette fête chrétienne, au cours de laquelle on « tire » les rois, symbolisés par une fève cachée dans une galette. La forme de la fève conduisit à la remplacer par un bébé en porcelaine, populairement nommé « baigneur », puis par divers symboles qui aujourd’hui font la joie des collectionneurs. La galette des rois traditionnelle présente des lignes entrecroisées, qui ne sont pas sans rappeler à la fois le sol carrelé du tableau, sur lequel évoluent nos « baigneurs » et saint Sabin, et le globe terrestre du trésor, au pied de la statue de saint Jean à Moulinsart. Ce quadrillage qui évoque les mailles d’un filet de pêche se dit en hébreu Rishet, mot signifiant aussi « filet, rets, grille ». La racine de ce mot est Rashat, un nom qui n’est pas sans rappeler celui du Crêt du Rachat, l’un des six sommets de la zone des crêts du Pilat, voisin de l’Œillon ou du Crêt de la Perdrix. Le rachat, en ancien français comme en patois local, désigne l’épervier… voire l’aigle !

TROIS FRÈRES UNYS ET TROIS SAINTS JEAN

Derrière l’image de saint Sabin brisant la statue de Jupiter,

se cache en fait l’image des deux saints nommés Jean, le Baptiste

et l’Évangéliste, voire d’un troisième Jean… Ainsi il

va être encore plus aisé qu’on ne l’aurait pensé de passer

de la statue de saint Jean de Moulinsart au tableau de saint Sabin. D’autant

que la statue représente un vieillard barbu, ce qui

n’est guère courant. On représente généralement

saint Jean en jeune homme imberbe et parfois efféminé, on sait

d’ailleurs ce que cette habitude a entraîné comme interprétations !

Le saint Jean de Moulinsart n’est pas sans offrir quelque air de famille

avec le saint Sabin du tableau. Jupiter écartelé en

deux baigneurs, au pied du piédestal orné de têtes de

béliers, représente, dans une analyse chrétienne, les

deux Jean. Chacun d’entre eux est évoqué par ses attributs :

le bélier et la tête coupée pour le Baptiste, le livre

et l’aigle pour l’Évangéliste. La Tradition évoque trois

Églises : l’Église exotérique de Pierre, l’Église

ésotérique de Jean, et l’Église alchimique de Jacques.

Ce Jean serait en fait un troisième personnage, semblable à

la troisième face invisible de Janus. Jean, Jonas, Janus : la

structure consonantique reste la même ! Ce troisième saint

Jean apparaît au Moyen-Âge sous les traits du mystérieux

Prêtre Jean, souverain d’un pays invisible. Saint Sabin apparaît

dans le tableau, au niveau de la symbolique, comme le troisième Jean.

La toile représenterait ainsi le courant johannique véhiculant

la tendance gnostique de l’Église et sa connaissance cachée.

Sur la colonne marquée d’un bélier, Jean/Sabin a posé

le livre de la doctrine secrète.

LA DANSE DE L’ILLUMINATION

Suivant

la Légende Dorée, il apparaît que l’apôtre Jean,

l’Évangéliste, a pour symbole l’aigle mais aussi la perdrix.

En hébreu perdrix se dit qoré, c’est-à-dire « celle

qui crie ». Comment ne pas penser ici à Jean-Baptiste criant

dans le désert ? L’autre nom hébreu de la perdrix est

‘hogla, mot apparenté à ‘hog, « cercle »,

‘hagor, « ceinture », et ‘hagag, « tourner

en cercle, danser, célébrer ». Dans la Grèce

antique, la perdrix était consacrée à Aphrodite, et

lors des danses de printemps les danseurs imitaient la danse de la perdrix

mâle simulant une claudication, rappelant celle d’Héphaïstos,

l’époux d’Aphrodite. Dupont et Dupond, pincés

au pied par un crabe, débarquent sur l’île au trésor

en claudiquant (page 26, A1)… comme des danseurs imitant la perdrix !

Jadis les pèlerins accédaient à Saint-Sabin par un chemin

traversant le Bois de la Corée : oublions la lointaine Corée

pour nous souvenir plutôt que perdrix se dit en hébreu… qoré !

La

chapelle Saint-Sabin, telle qu’elle apparaissait

aux pèlerins depuis le vieux chemin du Bois de la Corée

En 1555 le lyonnais Jean du Choul visita le Pilat et en laissa une description en latin. Ce juriste était le fils du magistrat et humaniste Guillaume du Choul, l’un des piliers des cercles érudits de la Renaissance lyonnaise, qui devaient donner naissance à la Société Angélique. On trouve dans le livre de Jean du Choul une curieuse évocation de Saint-Sabin, lieu qu’il qualifie d’oracle. L’auteur dit qu’il ne lui appartient pas de se faire l’écho de bruits incertains, puis il croit devoir ajouter cette phrase étonnante : « Je n’ignore pas que si l’on tourne sur soi-même, on croit voir les montagnes peu à peu se pencher, ridées en leur cime, puis taillées en pointe ou imbriquées les unes dans les autres comme des tuiles creuses ». Faut-il en conclure qu’ici se déroulaient des rituels consistant à tourner sur soi-même jusqu’à avoir des visions prophétiques ? Rituels en rapport avec ces valeurs de la perdrix hébraïque ou grecque, attribut des deux, ou des trois, saints Jean ? Au Moyen-Âge, certains évêques effectuaient dans leur cathédrale, en quelques occasions bien précises, des danses rituelles. Dans certaines de ces danses ils tourbillonnaient ainsi que le faisaient les Juifs dans le Temple de Salomon. Dans la cathédrale de Chartres les danses pouvaient se faire sur le labyrinthe, lequel était, selon une tradition oiselée rapportée par Robert Graffin, « le jeu de Jean que jouent les gens ». Mais très vite le clergé ignora et interdit même de telles frivolités. En 1656 des chaises furent placées sur le labyrinthe mettant fin ainsi aux cheminements, aux jeux et aux danses. La chapelle Saint-Sabin possédait un sens de circulation particulier, officiellement pour faciliter l’écoulement du flot des pèlerins. C’est ce qu’Henri Vincenot nomme un « petit labyrinthe ». Sur le tableau, on remarque le geste ample de saint Sabin. Son aube violette semble voleter au-dessus de sa chaussure, ce qui n’est pas sans suggérer un mouvement. Avec un peu d’imagination, on pourrait croire qu’il vient d’effectuer une giration rappelant une danse rituelle.

Page 61 de l’album « Le secret de la Licorne », Tintin comprend enfin le sens des parchemins, clé du trésor. « C’est de la lumière que viendra la lumière », car il faut regarder les trois parchemins en transparence. Des nombres donnent la position d’une île, que nos héros découvriront. Mais comme le remarque P.-L. Augereau, ces « nombres-île » renvoient en réalité au véritable « nombril » que forme l’île-bouton sur le globe terrestre, dans les caves du château de Moulinsart, aux pieds de la statue de saint Jean. À chaque occasion, la soudaine compréhension de l’énigme, l’illumination, amène Tintin à esquisser quelques pas de… danse. Une danse de joie exécutée page 62 (A2) du « Secret de la Licorne », et pages 50 (C2) et 60 (C3) de l’album suivant, « le trésor de Rackham le Rouge ».

SUR LE MÉRIDIEN

DE RACKHAM LE ROUGE ET DES COMTES DU FOREZ

Tintin réalise que les coordonnées données

par le chevalier de Hadoque se réfèrent au méridien

de Paris, pas à celui de Greenwich : il leur faut donc repartir

d’environ 2° 20’ vers l’est pour trouver l’île. Ces 2° 20’

n’évoqueraient-ils pas aussi le nombre 220 généré

par l’équation Yod – Resh – Yod, elle-même suggérée

par l’alternance main – tête – main du tableau ? Cet écart,

si on le reportait vers l’est à partir du méridien de Paris,

correspondrait au méridien 4° 40’ (Greenwich) qui traverse le

Pilat… Le trésor équivaut à dix fois la rançon

d’un roi. Pour ne pas être accusé de cracher dans la soupe et

d’en reprendre une louche, je laisserai à d’autres le soin de conclure,

sur ce point-là, en signalant qu’il est encore question de méridien.

Le roi Louis XIV désignait le chevalier de Hadoque par l’expression « notre cher et aimé François ». Pour Serge Tisseron, ces mots ne peuvent que signaler un fils bâtard et non reconnu. C’est un clin d’œil d’Hergé, dont le père était le fils illégitime du roi des Belges Léopold II. Ce roi amateur de gaudriole et d’amours ancillaires ne trouvait pas grâce aux yeux du créateur de Tintin, qui eût sans doute préféré descendre de Lycaon, le roi mythique de l’Arcadie, devenu la constellation du Loup. Mais n’est-ce pas son fils bâtard, un animal mi-chien « mi-loup », qui est devenu le fidèle compagnon de Tintin ? Et ne serait-ce pas en suivant une certaine « piste du loup » qu’Hergé serait venu dans le Pilat forézien ? Car voici un autre clin d’œil révélateur : le blason qui orne la porte d’entrée du château de Moulinsart, et que l’on peut voir nettement dans l’album « Les sept boules de cristal », représente un dauphin surmonté d’une couronne, autant de symboles d’une filiation royale. Mais le dauphin est aussi — et surtout ! — l’emblème héraldique du Forez, un nom qui s’écrivait jadis Forest. Et Moulinsart n’est-il pas, selon Tintin (« Le secret de la Licorne », page 48, D2), « une véritable forêt » ?

Le Forez dont les comtes, avant de se mettre sous la protection

de la couronne royale française, se faisaient sacrer en secret, aux

alentours de l’an mille, au sommet du Crêt de la Perdrix, le point

culminant du Pilat…

|

BIBLIOGRAPHIE

Bertrand Portevin, « Le monde inconnu d’Hergé » et « Le démon inconnu d’Hergé », Dervy, 2001 et 2004. Dans ce second livre, lire en particulier le chapitre intitulé « Hergé à Rennes-le-Château » !

Pierre Louis Augereau, « Hergé au pays des Tarots », Cheminements 1999.

Daniel Justens et Alain Préaux, « Tintin, ketje (gamin) de Bruxelles », Casterman 2004.

Serge Tisseron, « Tintin et le secret d’Hergé », Hors Collection / Presses de la Cité 1993.

Benoît Peeters, « Le monde d’Hergé », Casterman 1990.

Robert Graffin, « Chartres 3, sis et 7 et gal 13 or », éditions Robert Graffin.

Henri Vincenot, « Les étoiles de Compostelle », Denoël 1982.

Michel Barbot, « Le tableau de Saint-Sabin ou les trois frères unys », non publié.

« Constellations - atlas illustré », Gründ.

Cédérom « Autoroute »,

Microsoft.

...Un engagement, pour conclusion...

...Les Regards du Pilat, des pistes aux découvertes...

|

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS

PROCURER LE COFFRET DES OUVRAGES,

REGROUPANT "LA SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE" DE PATRICK BERLIER, CHOISISSEZ L'UNE DE CES DEUX SÉRIEUSES LIBRAIRIES EN LIGNE |

Vous l'aurez déjà envisagé ou peut-être suffisamment pressenti ; nous sommes bien au beau milieu d'un puzzle, d'un incroyable puzzle, inimaginable du point de vue d'une rationalité traditionnelle et préétablie. On dépasse largement, très largement l'entendement, sachant que nous naviguons bien directement ici, avec ce "Dossier Spécial" au coeur même de la Grande Affaire. Le Pilat y occupe, une place de choix ; une des premières, presque sur la même marche, qu'une jolie région française réputée dans ce contexte : nous n'en doutons plus aujourd'hui, une seule seconde... Néanmoins, pour vous éclairer sur ces constats formels et ces découvertes accumulés par nos soins, et aussi, parce que je n'aime pas les cachoteries évitables, et bien je vais vous donner une indication, surtout plus marquante que mathématique. De notre point de vue, la "vedette" posthume, l'arbre qui masque finalement aujourd'hui la forêt, s'avère en réalité un emblème, mais parmi d'autres emblèmes nombreux, plus effacés appartenant tous à la Grande Affaire. Il ne représente par ses secrets réels et présumés, qu'une infime partie du gigantesque ensemble composant l'Histoire Secrète, celle d'une civilisation deux fois millénaires, dont le Pilat s'impose comme une scène déterminante en maintes époques, dans une continuité, volontairement hermétique.

Merci de l'attention que vous aurez portée à ce "Dossier" pointu. Dans le futur, et pour reprendre une belle phrase de mon ami Patrick Berlier, il faudra peut-être bien effectivement que "vous vous caliez confortablement dans votre meilleur fauteuil...."

...Vous disent à bientôt...

"Je dirais même plus à très bientôt"