|

Dossier Juillet 2007

|

|

Pélasges, Argonautes et Pilat

« RÊVERIES ÉSOTÉRIQUES »

|

<Retour au Sommaire du Site>

CURIOSITÉS ET LÉGENDES DU MONT

MINISTRE

Le Mont Ministre est situé

dans la partie nord-est de la ligne de crête du Pilat, entre le Crêt

de la Baronnette et Mont Monnet. Il en constitue l’un des derniers sommets

significatifs. L’appellation « Mont Ministre » est

récente. Elle n’apparaît pas sur la carte d’état-major

de 1857, où aucun nom n’est attribué à cette montagne.

Le premier à la citer semble être Louis Dugas, dans son « Étude

sur quelques monuments celtiques du Mont Pilat », publiée

en 1927. Il évoque cette montagne nommée par les habitants

des environs « Crêt du Ministre », en souvenir

spécifie-t-il « d’une masure qu’un ministre protestant

y aurait élevé en des temps imprécisés ».

Louis Dugas trouva cette cabane sur la pente sud de la colline. Il en conclut

que ce pasteur, ou ministre du culte protestant, aurait pu trouver refuge

sur les pentes de cette montagne à l’époque des guerres de

religion.

Le Mont Ministre surplombe le tranquille village de Chuyer

<Retour au Sommaire du Site>

Sur les cartes anciennes, en particulier

celle de Cassini (fin XVIIIe siècle) toute la ligne de

crête entre le Col de la Croix de Montvieux et le Col de Grenouze est

nommée « Côte des Pérouses ». Cette

appellation est également répertoriée par le « Dictionnaire

topographique du Forez », publié en 1946. Elle était

donc toujours en usage à ce moment-là, bien que n’apparaissant

pas sur les cartes d’état-major. À noter que ce dictionnaire

ne signale aucun « Mont Ministre ». Pérouse

est un toponyme très fréquent, il vient du latin petra, « pierre ».

Les dérivés de petra sont paraît-il un appellatif géographique

fréquent dans les noms de rochers et de crêtes pierreuses (1).

La Côte des Pérouses, ce serait donc tout simplement la Côte

des Rochers, lesquels ne manquent pas dans toute cette zone.

J’ai raconté dans le premier

dossier comment la Grotte des Fées fut retrouvée dans les années

80, sur le flanc sud du Mont Ministre, par un groupe de passionnés

qui devait devenir l’association Visages de Notre Pilat. Lors d’une séance

de débroussaillage et de nettoyage, était découverte

sur la paroi à droite de la grotte, à hauteur d’homme, l’inscription

énigmatique :

DAΓ

On dirait un mélange de

lettres latines et grecques : un D, un A qui pourrait également

être un Alpha majuscule, un Gamma majuscule. DAG ?

L’étrange inscription de la Grotte des Fées

<Retour au Sommaire du Site>

J’ai expliqué les recherches

de M. Henri Panier, exposées dans la revue « Dan l’tan »

(2). Ce graphiste était parvenu à la conclusion qu’un seul alphabet

utilisait des caractères ressemblant aux lettres G, A et Gamma. Il

s’agit de l’écriture apparaissant sur les « tables Eugubines »,

trouvées en Italie à Gubbio (d’où leur nom), ville d’Ombrie

dans la province de Pérouse. Pérouse ? C’est aussi le

nom que le Mont Ministre portait sur la carte de Cassini ! Étrange

coïncidence. Comme je l’ai signalé, Pérouse est un toponyme

très fréquent. Mais avouez que le hasard fait quand même

bien les choses ! Les tables Eugubines sont attribuées par certains

auteurs au peuple des Pélasges, lesquels sont parfois qualifiés

du nom de Péluziens. « Un nom qui, il faut bien le dire, ressemble

fort à Pélussin », remarquais-je en conclusion du

premier dossier. Allons plus loin

aujourd’hui…

Pélasges et argonautes

La mythologie des Pélasges

était fondée sur une déesse unique, Eurynomé,

qui aurait fait naître le premier homme en Arcadie. Eurynomé

est l’équivalent du sumérien Jahu ou Iahu, nom d’où

serait issu le Iahvé des Juifs. Richard Khaitzine précise encore

dans son livre « La Langue des Oiseaux » (3)

que les Pélasges vouaient un culte au cheveu et au poil, culte

qui se fondit dans celui de l’ergot du coq lorsque la civilisation

Égéenne succéda à celle des Pélasges.

On croit voir dans ces croyances l’origine du culte que certaines sociétés

secrètes corporatistes de la Renaissance, telles que les Gouliards

et surtout les Gilpins, vouaient au dard, à la pointe, à l’épine

et au coq. À noter qu’en ancien français le mot poil

signifiait aussi « poulet, coq ». Je développe

largement tous ces thèmes dans mes livres « La Société

Angélique », tomes I et II (plus de renseignements

à partir du sommaire du site en rubrique Librairie).

Richard Khaitzine donne au chapitre où il aborde le

sujet ce titre étonnant : « Nos ancêtres,

les Pélasges Argonautes ». Il faut lire ce chapitre

soigneusement et à plusieurs reprises pour comprendre le lien. Il

se fait en particulier par l’intermédiaire de Raymond Roussel, un curieux

écrivain adepte d’un club discret — peut-être la Société

Angélique ? — auteur du surprenant roman « Locus solus »

où il met en scène le coq Mopsus. Cet animal qui possède

des pouvoirs de divination semble être un mixage du coq emblématique

des Égéens, descendants des Pélasges, et de Mopsus,

l’un des Argonautes qui accompagna Jason à la conquête

de la Toison d’Or. Mopsus est aussi le nom d’un berger de l’Arcadie poétique

décrite par les Bucoliques de Virgile ; et encore le nom du petit-fils

de Tirésias, le devin qui comprenait la Langue des Oiseaux. Richard

Khaitzine note également que le nom « Égéen »

semble dérivé d’une racine eg désignant le chêne.

Il enchaîne en évoquant les Fendeurs Charbonniers, ces mystérieux

« frères du chêne » rattachés

à la maçonnerie opérative dite du bois ou de la forêt.

Des Charbonniers sont nés les Carbonari dont la branche allemande

se nommait d’Ordre des Mopses…

Il faut ensuite faire appel à

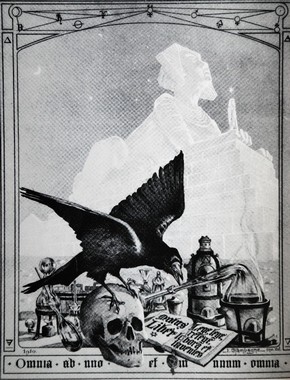

Fulcanelli, évoqué maintes fois par Richard Khaitzine. Fulcanelli

est le pseudonyme sous lequel furent publiés au début du XXe

siècle deux ouvrages de référence essentiels :

« Le mystère des cathédrales »

et « Les demeures philosophales ». Ces livres

contiendraient les clés pour la compréhension du Grand-Œuvre

alchimique. Derrière ce pseudo de Fulcanelli se cachaient plusieurs

hermétistes de la Belle Époque, dont Pierre Dujols, un descendant

des Valois. Le nom Fulcanelli est en fait l’anagramme de « l’écu

final », lequel écu ou blason, apparaissant en effet à

la fin desdits livres, représente un hippocampe. Comprenne qui pourra.

L’écu final de Fulcanelli. Le casque empanaché est le symbole

de l’initié à la cabale ou Langue des Oiseaux. Le mot hippocampe

vient du grec « hippos cambos » signifiant « cheval

courbe » ! Ce cheval ou cabale courbe est bien sûr

une évocation voilée de langue détournée, le

langage oblique, qui doit servir à décrypter le livre.

<Retour au Sommaire du Site>

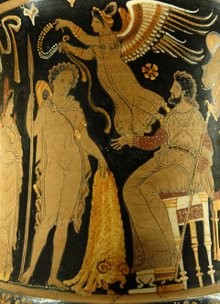

Fulcanelli considère la

langue des Pélasges comme l’origine de la langue française.

Dans son ouvrage « Le Mystère des Cathédrales »,

il établit un lien entre les Argonautes, le chêne

et le coq. Il se livre pour cela à une analyse du bas-relief

« La Toison d’Or » de l’Hôtel Lallemant

à Bourges, représentant Jason et la toison, sur fond d’une forêt

de chênes. Rappelons que dans la mythologie grecque, ce pelage

merveilleux était celui d’un bélier fantastique, offert en

sacrifice à Zeus. Le dieu de l’Olympe en fut tellement heureux qu’il

promit le bonheur absolu à quiconque détiendrait cette toison,

tout en autorisant chaque mortel à tenter de la conquérir.

C’est Æétès, roi de Colchide, qui possédait la

Toison d’Or, lorsque Jason et les Argonautes partirent à sa conquête.

Notons l’identité, dans la Langue des Oiseaux, entre Pélasges

et pelage…

Jason et la toison d’or

<Retour au Sommaire du Site>

Fulcanelli affirme que chêne

et bélier « ne représentent qu’une même

chose sous deux aspects différents ». Certains béliers,

engins de guerre servant à enfoncer les portes, étaient sans

doute en chêne. Mais il faut savoir que dans nos campagnes les anciens

emploient encore l’expression « grand belin » pour

désigner un certain type de chêne, et que ce mot belin

en vieux français signifie mouton, ce qui est à l’origine du

mot bélier. Ces termes désignent une certaine matière

initiale de l’Œuvre, dont le hiéroglyphe céleste est le Bélier,

à laquelle les anciens attribuaient un nom, « un à-peu-près,

dont l’équivalent répond au chêne ». Fulcanelli

s’excuse de ne pouvoir en dire plus sans outrepasser certaines bornes. Les

mentalités ayant évolué, il est possible aujourd’hui

d’aller plus loin sans trop choquer. Lorsque l’on sait que le mot chêne

vient du latin populaire cassanus (lui-même tiré du gaulois)

il est aisé de deviner que cet « à-peu-près »

doit s’entendre casse-anus, ou autre expression équivalente

un peu plus crue. Fulcanelli prend la peine de préciser que « seuls

les initiés au langage des dieux (la Langue des Oiseaux) comprendront

sans aucune peine, parce qu’ils possèdent les clés qui ouvrent

toutes les portes ». Dont bien sûr la porte des latrines.

Fulcanelli poursuit son raisonnement

en évoquant la noix de galle produite par les feuilles des

chênes, terme qu’il rapproche de Gallia, la Gaule, et de gallus,

nom latin du coq, qui de fait est devenu l’emblème de la Gaule

tout en étant l’attribut de Mercure. Le mercure est parfois nommé

en alchimie lait de vierge, et lait en grec se dit gala. Le mercure

des philosophes est l’un des termes désignant la matière préparée.

Il y aurait identité, toujours selon Fulcanelli, entre le kermès,

une variété de chênes, et Hermès nom grec

de Mercure. On pourrait poursuivre longtemps cette digression alchimique

et ésotérique, mais cela nous éloignerait trop loin.

En résumé, voici

un schéma à lire dans le sens des aiguilles d’une montre ou

selon son inverse, en partant de n’importe quel mot :

|

Pélasges |

poil |

poulet |

ergot du coq |

|

pelage |

|

|

Égéens |

|

Toison d’or |

|

|

eg |

|

Argonautes |

|

|

chêne |

|

Mopsus |

|

|

Charbonniers |

|

Charbonniers |

|

|

Mopses |

|

chêne |

galle, Gallia, gallus |

coq |

Mopsus |

On passe ainsi des Pélasges

aux Argonautes, soit par une longue suite d’associations d’idées,

soit très rapidement par jeu de mots. Rebondissons donc sur les Argonautes.

LES ARGONAUTES DANS LE PILAT ?

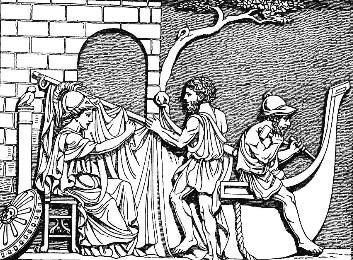

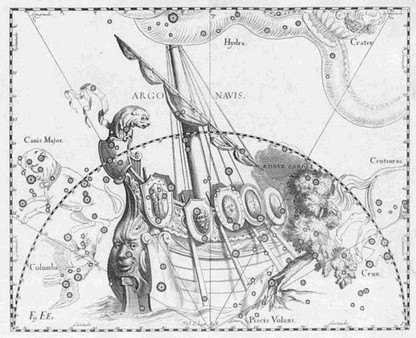

Argos construisant la nef Argo avec l’aide de la déesse Athéna

<Retour au Sommaire du Site>

Les légions romaines traversent le Pilat : passage aux Roches de Marlin ! (photo www.paxaugusta.net)

<Retour au Sommaire du Site>

Carte schématique des bassins de la Loire et du Rhône, au niveau

du Pilat

<Retour au Sommaire du Site>

Quant à Pollux, il serait

à l’origine du nom de la principale bourgade du Pilat, Pélussin,

selon l’une de ses étymologies (4). Sans doute à cet endroit,

à l’époque romaine, s’élevait un temple dédié

à cette divinité. Les jumeaux Castor et Pollux (les Dioscures)

sont des célèbres héros de l’antiquité qui faisaient

partie de l’équipage de la nef Argo. Si Pélussin est Pollux,

à quoi correspond Castor ? Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver,

tout près de Condrieu, l’Île du Beurre, nom qui est une déformation

du vieux français bièvre pour « castor ».

Le jeu des mots est facile certes, et il ne serait qu’un trait d’esprit,

si par une curieuse coïncidence les villes de Condrieu et Pélussin,

sur la terre du Pilat, n’offraient la même disposition et la même

physionomie que les étoiles Castor et Pollux dans le ciel...

Dans le même style de curiosité,

notons la présence près de Saint-Sauveur-en-Rue du lieu-dit

Gimel, variante de Gémeau (5) ; ce nom désignait sans

doute des rochers, ou des arbres, jumeaux, mais on ne peut s’empêcher

de penser aussi à la constellation des Gémeaux, dont Castor

et Pollux sont les deux principales étoiles... Le hasard faisant décidément

bien les choses, tout comme les Gémeaux regardent au sud, de l’autre

côté de l’écliptique, les constellations du Grand Chien

et du Petit Chien, Gimel regarde au sud, de l’autre côté de

la vallée de la Déôme, la forêt de Taillard dont

l’un des sommets est le Suc des Trois Chiens...

Puis les premiers colons civils romains découvrent les paysages du Pilat (photo www.paxaugusta.net)

<Retour au Sommaire du Site>

Si nous n’avions que ce genre de

coïncidences, cette étude n’aurait même pas raison d’être...

Mais le dieu Hasard a semé d’autres petites graines qui ne demandent

qu’à germer ! Sur le versant nord de la vallée du Gier,

aux frontières des départements du Rhône et de la Loire,

le charmant village de Dargoire étage ses maisons sur le coteau. Il

doit son nom à une contraction de l’appellation primitive D’Argoire,

elle-même formée à partir du gaulois Argo Durum, « forteresse

d’Argo ». Cet Argo était-il un chef gallo-romain établi

en ce lieu ? Ou faut-il comprendre qu’il s’agissait d’une place dédiée

au souvenir des Argonautes, aux temps gréco-romains ? Car la

coïncidence est trop belle et laisse la porte ouverte à toutes

les rêveries !

On peut faire dire ce qu’on veut

à de telles bizarreries, ou en tirer des interprétations audacieuses,

mais voici que l’archéologie vient nous apporter un nouvel élément !

Le magnifique musée de Saint-Romain-en-Gal conserve une mosaïque

représentant l’enlèvement d’Hylas. Elle fut découverte

à proximité immédiate, sur la commune limitrophe de Sainte-Colombe,

puis exposée pendant longtemps au musée des Beaux-Arts de Grenoble

avant de revenir sur son lieu d’origine. Là il n’est plus question

d’approximations, cette scène est clairement extraite de l’aventure

des Argonautes et montre Hylas, parti chercher de l’eau, tombant sous le

charme de deux nymphes, qui vont l’entraîner vers leur source où

il disparaîtra à jamais.

Scène d’intérieur dans une maison romaine. En arrière-plan, la mosaïque de l’enlèvement d’Hylas (photo www.paxaugusta.net)

<Retour au Sommaire du Site>

Il faut rappeler qu’Hylas est aussi

l’un des personnages du roman « l’Astrée »,

d’Honoré d’Urfé, lequel établit comme principe que le

Forez, nouvelle Arcadie, était une région gouvernée

par les femmes, tout comme la civilisation des Pélasges, depuis qu’Hercule

était venu s’y installer avec son épouse. Revisitant les mythes,

Honoré d’Urfé avait fait de l’enlèvement d’Hylas un

gracieux épisode d’amour. Enfin la présence d’Hercule dans

le Forez était également évoquée par un prêtre

contemporain de Dom Polycarpe de la Rivière, poète à

ses heures, nommé Louis Jacquemin. Son long poème intitulé « Antiquitez

du lieu de Saint-Genez de Malifaut et environs », écrit

en 1623, conte une antique bataille livrée par « Hercule

et ses soldats gaulois » contre les brigands qui infestaient les

bois du Pilat. Cette œuvre sur laquelle il y aurait long à dire, laisse une place de choix à la Langue des Oiseaux.

Que conclure ? Il est évident

que l’épopée des Argonautes a fait l’objet de développements

multiples, et les Romains ont largement puisé dans les thèmes

de la mythologie grecque pour décorer leurs maisons. Tous ces hasards

pris isolément ne signifient rien, mais leur accumulation est troublante

malgré tout. On peut aussi imaginer que le Pilat, pour les civilisations

antiques, offrait l’aspect d’une montagne peu accessible et donc énigmatique.

Au XVIe siècle, Jean du Choul le comparait encore à

un Olympe gaulois et y voyait « le siège de phénomènes

mystérieux qu’il faut voir pour croire » (6).

On dit encore que la déesse

Pallas plaça dans les cieux la nef Argo et tout son équipage,

où ils forment depuis lors plusieurs constellations... Depuis notre

région, si l’on observe les astres par une belle nuit d’hiver, on

remarque vers le sud un certain nombre d’étoiles très brillantes :

les plus élevées sur l’horizon sont Castor et Pollux, de la

constellation des Gémeaux. Au sud-ouest la longue constellation Éridan

déroule ses méandres. Entre les deux passe la voie lactée,

fleuve d’étoiles que l’on pourrait assimiler au Rhône. En la

suivant des yeux, on aperçoit, très bas sur l’horizon sud,

la Poupe de la Nef des Argonautes : telle l’Argo s’éloignant

en descendant le Rhône, elle disparaît à l’horizon, la

majeure partie de la constellation étant « de l’autre côté

». Mais juste retour des choses, son étoile principale Canopus

sert de balise aux engins spatiaux : c’est dans le ciel qu’il faut chercher

aujourd’hui le souvenir des Argonautes...

1

2 :

Numéro 5. Cette revue annuelle est éditée par l’association

« Visages de notre Pilat ».

3 : Richard Khaitzine,

« La langue des Oiseaux », chapitre 4, Dervy

1996.

4 : Albert Dauzat,

« Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France» .

5 : D’après

Albert Dauzat, op. cit.

6 : Jean du Choul

est l’auteur de la toute première description du Mont Pilat (« De

monte Pylati », 1555). À ce sujet, voir aussi le chapitre

« Des fils du brouillard aux fils de Goulia »,

dans le tome I de « La Société Angélique ».

un spécialiste reconnu, qui intervient dans de nombreuses énigmes, réparties sur un large territoire.

<Retour au Sommaire du Site>

|

Ami de beaucoup plus longue date avec Roger

Corréard, l'archiviste auto-proclamé de Théopolis, et

de Patrick Berlier, le Druide du Pilat, Michel Barbot est entré en

contact avec moi après avoir lu "Le Vieux Secret", mon premier ouvrage.

Avec ce personnage chaleureux, sincère et profondément humain,

ou plus encore, là aussi, humaniste, nous avons échangé

avec implication, sur ces sujets passionnants et attenants au souterrain

de Trèves. Il est progressivement devenu un très grand ami.

Il a éclairé d'un regard nouveau certains pans de cette enquête

pointue et exceptionnelle. Vous pouvez retrouver plusieurs articles sous

sa signature dans les archives "Trèves

et son énigme". A présent, il a complètement intégré

notre équipe rédactionnelle des Regards du Pilat et collabore

également indépendamment avec plusieurs revues nationales dont

le renom n'est plus à faire. On citera particulièrement : Sentinelle

News, Pégase et Atlantis. Précis, réfléchi et

doté d'un esprit novateur, il a régulièrement matière

à proposer d'autres angles pour appréhender des problématiques,

énigmes et investigations plutôt difficiles. Fidèle,

il entretient des amitiés épistolaires dans une atmosphère

conviviale, avec des personnages d'horizons divers, et ainsi contribue solidement,

dans une réciprocité naturelle et de confiance, à avancer

sur bien des sentiers et chantiers, parfois très délicats.

Pour moi il est une très bonne image du chercheur et ceci à

bien des titres. Être en phase, partager un esprit d'approche, ouvert,

tolérant, progressiste, de bonne harmonie, s'assimilent chez Michel

à des réalités extrêmement concrètes, que

j'ai la chance de vivre avec lui, toute l'année, car à ses côtés

en permanence, même s'il vit dans l'Ouest de la France. Il a des compétences

spécifiques dont nous allons prendre connaissance dans l'interview.

Thierry Rollat.

|

|

Michel Barbot : Il apparaît

évident que l’abbé Chavannes de Trèves n’a pas présenté

au lecteur tous les éléments qu’il possédait. Ainsi

que je le développe dans mon article « l’Énigme

de Trèves – Théodore Ogier et l’abbé Chavannes »,

il révéla au travers de mots choisis avec précision,

des clefs permettant de percer, en partie, les ténèbres

protégeant l’accès au souterrain et donc à son ‘’contenu’’.

Ces clefs apparaissent tout à la fois étymologiques et numériques.

On peut penser également que l’historiographe Th. Ogier, conscient

que les sites voisins de la « Croix Saint-Adon », du

château des Chances ou de Tartaras (pour ne citer que ces trois lieux) ne seraient pas étrangers au « Vieux

Secret », se soit rapproché des érudits locaux,

proches de l’abbé de Trèves…

Regards

du Pilat : Doté

d'un esprit d'analyse conséquent, vos connaissances en matière

d'ésotérisme sont importantes. Pensez-vous que dans l'énigme

de Trèves il faille rechercher dans ses directions, quelques précieuses

explications ? Y a t'il eu selon vous des cryptages semés ici ou là

?

Michel Barbot : Il

me paraît certain que les paroles de l’abbé Chavannes relatées notamment par Th. Ogier, comportent quelques cryptages. Lorsque j’évoque

une clef numérique, je fais allusion aux nombres 22 et 14 mis en valeur

dans l’article précité. Le premier

nombre se révélait à partir du mot RUES figuré

par deux fois, tandis que le second apparaissait avec les lettres E P V E

– T O B L (notamment anagramme des mots BÊTE et LOVP ― identité

latine du U et du V…). Si l’adition de ces deux

nombres révèle le nombre 36, nombre important de

André Douzet émet ensuite

une nouvelle hypothèse relative aux ultimes paroles de l’abbé

Saunière. Elles pourraient comporter un aspect prophétique

en rapport avec le pape Jean XXIII qui fut en 1935 l’auteur de prophéties

publiées notamment par les éditions J’ai Lu. À la fin

du livre apparaît la liste dite des 26 noms (26 comme les 26 lettres de notre alphabet).

La dernière, que je nommerai

MARLE

― Tu te reconnaîtras quand tu te verras sur

Cette

prophétie dès plus hermétique est titrée MARLE.

Ce mot apparaît dans les dictionnaires d’ancien français avec

le sens de « mâle ». Ce « MARLE »

est lié à

Regards

du Pilat : Depuis

votre lecture approfondie du Vieux Secret, on peut raisonnablement penser

que vous avez eu en partie le temps de digérer le contenu de cette

enquête. Vos convictions vous portent t'elles à penser que nous

soyons face à une énigme majeure et complexe ?

Michel Barbot : Ma

lecture du « Vieux Secret » et la réflexion

qui en a découlé me donnent effectivement à penser que

nous sommes face à une énigme majeure mais au combien complexe.

Que cette énigme soit de nature royale et trésoraire, ne fait

pour moi aucun doute mais je me garderai bien dans l’immédiat d’épiloguer

sur la nature précise de ce legs. Ainsi que j’ai coutume de le dire :

« À chacun son Graal… ! » La localisation

d’un même trésor varie suivant les auteurs, et même

de livre en livre, pour certains de ces auteurs… alors prudence !

Regards

du Pilat :

Vos premières approches du Pilat, bien antérieure à

l'énigme de Trèves, vous les devez à Patrick Berlier.

En ayant pas mal travaillé avec lui sur plusieurs sujets présentés

dans ses derniers livres, que retenez-vous précisément de ces

colossaux travaux que sont les deux tomes de la Société Angélique

?

Michel Barbot : C’est

vrai que jusqu’à ce jour, Patrick Berlier et moi, nous avons pas mal

travaillé sur les sujets présentés notamment dans ses

deux derniers livres consacrés à

La

devise de

Certains

auteurs ont également rapproché le mot grec ARCADIA de l’araméen

ARQÂ, nom donné suivant le Zohar (grand livre de la tradition

hébraïque) à l’une des sept planètes habitées.

La planète ARQÂ n’apparaît qu’une seule fois dans

Les traducteurs bibliques préfèrent traduirent Arqâ et Aréa par le même mot : « Terre », alors que, suivant le Zohar, il s’agit de deux terres bien distinctes mais complémentaires. Aréa, nom araméen de notre terre, est associée à Arqâ, planète à la double articulation, formée de deux parties, l’une toujours inondée de lumière et l’autre toujours plongée dans les ténèbres. Deux chefs régnaient dit le Zohar, sur Arqâ à la venue de Caïn sur cette planète. Caïn opéra l’union de ces deux « chefs » qui, bien qu’unis possédaient deux têtes… symbole d’un gouvernement bicéphale. Ce verset du Livre de Jérémie évoque une sélection parmi les Elohim, seuls quelques uns d’ente eux, suivant le Zohar peuvent circuler librement, à la fois sur notre Terre et sur celle d’Arqâ.

Les Elohim, les Anges originaires d’Arqâ mais seulement ceux détenteurs de Déah : la « Connaissance » (l’ARQÂ DÉA) peuvent utiliser la « fissure du rocher » permettant suivant le Zohar de passer entre les deux terres. En araméen, les trois premières lettres du mot ARQÂ écrivent le mot ÉRAQ désignant un « clepsydre », soit une horloge à eau…

Les membres de

Regards

du Pilat :

D'une manière générale, les pistes qui mènent

à Rennes-le-Château sont nombreuses et ce au départ de

multiples régions. Justement que vous inspirent les liens présumés

avec le Pilat (Marie-Madeleine, Girart de Roussillon et les Mérovingiens,

Ste Croix, la célèbre Toile Volée, Dom Polycarpe...)

?

Michel Barbot : La réponse à cette

question est loin d’être simple ! C’est vrai que les pistes qui

mènent à Rennes-le-Château, sont nombreuses. Il est un

fait, Marie-Madeleine est venue en Gaule mais la question est : « Dans quelle partie secrète

de

Reste évidemment l’idée du trésor ; est-il un, est-il multiple ? Tous répondent unanimement : « Il s’agit du trésor d’Israël ». Ce qui d’ailleurs semble cohérent. Mais ce trésor fut-il réparti en un seul et unique endroit ? Pour moi la réponse est négative. Il existe à n’en pas douter plusieurs gîtes secrets du Lion répartis en des lieux bien précis à laquelle la « Géographie sidérale » de Guy-René Doumayrou (éd. 10 18) couplée aux travaux de Roger Facon n’est assurément pas étrangère ! De même, le « trésor » est-il rentré en Gaule en sa totalité avec les Wisigoths ? Là encore, la réponse me paraît négative. Des juifs ont pu déjà, bien avant l’arrivée des Wisigoths, pénétrer notre sol avec un « trésor », tout comme les Templiers aux XIIe siècle ont pu pareillement ramener – notamment – l’Arche d’Alliance dans le Royaume de France.

Il m’est difficile d’associer tous les noms

évoqués dans la question, bien qu’il y ait, à n’en pas

douter un lien unissant tous ces personnages ou ces œuvres d’art, qu’il s’agisse

de

Regards

du Pilat :

Non sans lien avec Rennes-le-Château. Pouvez-vous nous parler du Parc

de la Garenne-Lemot, près de Nantes, créé par le sculpteur

lyonnais Lemot, dans lequel est reconstitué le tombeau des Bergers

d'Arcadie de Poussin, un protagoniste qui revient dans les thèses

explicatives du mystère "Saunière" ?

Michel Barbot : Le

Parc de

Au lendemain des guerres de Vendée

en 1798, le peintre Nantais Pierre Cacault (1744-1810), après avoir

poursuivi une carrière artistique à Rome jusqu’en 1793, s’installe

à Clisson. Son frère François (1743-1805), collectionneur

d’œuvres d’art, diplomate alors en poste à Rome, négociateur

du traité de Tolentino entre le Directoire et le Pape et de l’acquisition

par

Au

printemps 1805, Frédéric Lemot, sculpteur Lyonnais d’origine,

sur l’invitation des frères Cacault, fit le voyage de Paris à

Clisson. Grand-prix de Rome de 1790 et déjà artiste parisien

reconnu de tous, F. Lemot fut subjugué par le site clissonnais qui

lui rappelle l’Italie et la campagne romaine autour de Tivoli. Dès

son premier voyage, il acquiert le bois de

Il façonnera

Un

tailleur de pierres de Clisson, d’après un dessin de Mathurin Crucy,

exécute au sommet d’un rocher le tombeau à l’antique,

rectangulaire et surmonté d’un couronnement avec fronton et acrotères

aux angles. Une inscription peinte, aujourd’hui disparue, référence

à Virgile et à Nicolas Poussin, clamait : « ET

IN ARCADIA EGO »… devise de l’Angélique lyonnaise puis

parisienne que le sculpteur F. Lemot Lyonnais de naissance, ne pouvait que

faire sienne. Ce Clissonnais d’adoption resta néanmoins fidèle

à Lyon, cité pour laquelle il sculpta en 1825 l’énigmatique

statue équestre (

F. Lemot, concepteur de l’ensemble de son projet, fait appel pour la mise au net de ses dessins préparatoires, aux talents de l’architecte néo-classique Nantais Mathurin Crucy (1749-1826), grand-prix de Rome de 1774 et auteur de la majorité des édifices et des fabriques du parc. Au cours des années 1820 l’architecte parisien Pierre-Louis van Cleemputte succèdera à Mathurin Crucy. Après la mort de F. Lemot en 1827, ce fut son fils Barthélemy (1810-1883) qui poursuivit l’œuvre de son père dans la seconde partie du XIXe siècle.

Dans

son livre « Arsène Lupin Supérieur Inconnu »,

Patrick Ferté, bien que ne parlant aucunement des frères Cacault,

du sculpteur F. Lemot et du Parc de

Regards

du Pilat :

En chercheur ouvert et curieux, vous avez déjà planché

sur l'énigme qui entoure Rennes-le-Château. Vopus avez donc

quelques idées assez construites. En toute objectivité, pensez-vous

qu'un jour on validera enfin une thèse officielle et presque incontestable

sur la provenance de la fortune du curé Audois ?

Michel Barbot : Affirmer qu’un jour on validera une thèse officielle et presque incontestable sur la provenance de la fortune du curé Audois, est à ce jour encore très hasardeux. Il faudrait dans un premier temps connaître avec certitude la nature du « trésor » de l’abbé Saunière. Pour ma part, le « trésor » me semble – en partie – intimement lié au Pech de Bugarach, thème déjà abordé dans mes articles publiés par Pégase. J’évoque dans un prochain article appelé à paraître dans le Bulletin Pégase, des faits totalement inédits, prolongement de deux précédents articles.

Regards

du Pilat :

Dans vos différents travaux, vous faites fréquemment appel

à la Kabbale hébraïque. Pouvez-vous nous définir

en quoi consiste vraiment celle-ci et d'où vous vient cette attirance

prononcée ? Par la même, comment avez-vous acquis certaines

compétences en ce domaine apparemment très pointu ?

Michel Barbot :

j’ai

découvert

Regards

du Pilat :

Indépendamment vous vous passionné pour une interprétation

bretonne des quatrains de Nostradamus, personnage envoûtant qui a oeuvré

aux quatre coins de France et qui aurait dit-on séjourné occasionnellement

au château de Lupé dans le Pilat. Qu'en est-il de vos travaux

en rapport à ce décryptage breton ?

Michel Barbot : Certains quatrains de Nostradamus concernent

effectivement

Regards

du Pilat :

Vous écrivez pour des revues et magazines, vous collaborez avec des

correspondants à propos d'énigmes diverses, vous intervenez

aussi avec pertinence sur ce site. Vos points de vues demeurent très

appréciés. Peut-on raisonnablement penser qu'un jour vous publierez

un livre ? Avez-vous une idée sur le sujet éventuel ?

Michel Barbot : Publierai-je un jour

un livre dans lequel je développerai quelques unes de mes recherches ?

Dans l’immédiat je répondrais non et ceci par manque de temps.

Un jour, peut-être, lorsque je serai en âge de prendre ma retraite,

pourrais-je raisonnablement penser à écrire un livre. Je n’ai

à ce jour, il faut bien l’avouer, guère de retour sur mes articles.

Alors laissons le temps au temps et comme le disent nos voisins d’Outre-Manche :

WAIT AND

SEE… ATTENDRE ET VOIR !

Regards

du Pilat :

Michel, un grand merci et à bientôt sur ce site, où vous

nous présenterez, ce qui sera un appréciable complément

d'informations, d'études et de recherches, une belle surprise sur

un sujet qui appartient à la Grande

Affaire.

|

En Novembre prochain, avec notre ami Eric Charpentier, un

Dossier exceptionnel en perspective, où

nous étudierons :

La fameuse Fondation de la Chartreuse de Ste-Croix-en-Jarez |

<Haut de page> <Retour au Sommaire du Site> <Imprimer la page>