|

LES REGARDS DU PILAT

L'ÉNIGME DE TRÈVES

|

|

|

Les étranges

armoiries des seigneurs des Baux

« Race d’aiglons,

jamais vassale », disait Frédéric Mistral des seigneurs des Baux, qui

au temps de la féodalité étendirent leur emprise sur toute la Provence,

exerçant leur suzeraineté sur plus de 80 châteaux ! à l’époque où les paladins du nord, engoncés

dans leur balourdise, s’étripaient pour une broutille, les princes des Baux se

faisaient remarquer par leur culture, leur finesse, leurs cours d’amour, et la

beauté de leurs dames chantées par les troubadours. Plusieurs des leurs

versèrent dans la poésie, comme Barral des Baux qui se piquait aussi de

sciences occultes et d’alchimie. « À l’asard Bautezar ! »,

criaient les princes des Baux avec fierté du haut de leur nid d’aigle, dans la

langue de ce lieu et de ce temps, et cette formule résonnait avec force et

vigueur sur les extraordinaires rochers des Baux, avant d’être emportée par le

Mistral, balayant de son souffle l’immense plaine de la Crau. En Provence ou en

Camargue, dans la région d’Arles, la devise est devenue une expression

proverbiale toujours prononcée, même si souvent on en ignore quelque peu

l’origine, pour exprimer un désir de partir « à l’aventure », ou de

choisir « à l’aveuglette ».

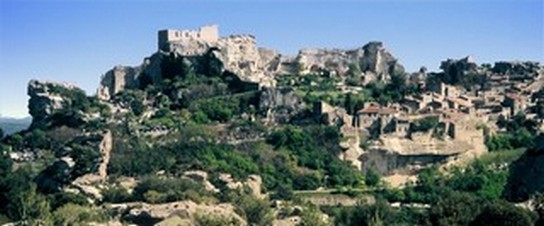

Le château et

le village des Baux-de-Provence

<Retour

au Sommaire du Site>

Quel rapport avec notre

Pilat, êtes-vous sans doute en train de penser ? Nous verrons qu’il y en a

un, et non des moindres. Mais en réalité cette devise, reprise pour titre de

cet article, est plus une invitation à un vagabondage architectural,

archéologique et artistique, une promenade « au hasard », dictée par

certaines associations d’idées. C’est notre ami Éric Charpentier qui m’a

suggéré certains rapprochements, il y a déjà quelques mois, et depuis la graine

qu’il avait semée a bien germé. Qu’il en soit ici remercié. Notez bien que je

ne cherche nullement à établir coûte que coûte un lien quelconque entre les

différents lieux que nous allons visiter, je vous propose juste une flânerie, une

rêverie chimérique, guidée seulement par des réflexions du style « tiens !

Ça ressemble à… ». Et puis nous resterons dans les limites de notre

région, ne craignez pas que je vous emmène vers une sulfureuse destination… Alors

suivez-moi comme Balthazar suivit l’étoile… Première étape : la maison de

notre ami Lionel, au hameau du Fay près de Trêves.

PASSONS OUTRE L’OUTREPASSÉ

Le

vieux porche d’entrée de cette maison, déjà longuement décrit dans les textes

précédents disponibles en « archives », se remarque par son arc dont la

largeur de l’ouverture est supérieure à la largeur du portail. En architecture,

cette singularité porte un nom bien particulier : arc outrepassé. Très

utilisé dans les pays arabes, ce type d’arc est rare dans nos contrées, tout au

moins pour des bâtiments anciens. On peut en citer un autre exemple en

Auvergne : le prieuré roman de Bredons, qui domine la petite ville de

Murat, dans le Cantal. L’une des fenêtres possède ce type d’arc. Dans l’art nouveau

de la Belle Époque, qui s’inspirait parfois du style mauresque, l’arc

outrepassé a par contre largement été utilisé. On peut citer les établissements

de bains douches de la ville de Saint-Étienne, construits au début du XXe

siècle, caractéristiques pour leurs fenêtres jumelles à arcs outrepassés. Ou

encore la « Villa mauresque » de Valence. En suivant les conséquences

d’un jeu de mots facile, nous allons passer outre cet outrepassé, en un mot

élargir notre champ d’interrogations et d’investigations, et suivre les pistes

aventureuses que nous offrent les comparaisons entre les éléments du décor de

ce porche et d’autres décors possédant des éléments offrant quelque

ressemblance.

Le linteau du porche de la maison du Fay se compose donc d’une partie en saillie, de forme disons trapézoïdale, gravée d’un IHS (avec un S à l’envers) surmonté d’une croix, et de la date 1757. Puis à gauche une croix pattée inscrite dans un cercle, et à droite un cœur. J’ai déjà donné quelques explications à propos de ces symboles dans un article précédent, mais il n’est sans doute pas inutile d’y revenir, ne serait-ce que pour vous éviter d’avoir à consulter la rubrique « archives ».

Les trois lettres IHS

forment ce que l’on appelle le trigramme du Christ. À l’origine il s’agissait

du nom de Jésus en grec (Iesos), abrégé en trois lettres : iota – êta –

sigma. Lorsque les textes grecs furent traduits en latin, les copistes qui

avaient oublié la valeur d’origine de ces lettres les transposèrent en alphabet

latin. Le iota devint un I, le sigma un S, mais le êta qui aurait dû devenir un

E fut transposé en H, sa forme majuscule en grec. Il fallait trouver une

signification à cet IHS. L’Église catholique médiévale, amatrice d’anagrammes

secrètes et de mystères kabbalistiques, en fit les initiales de la formule

latine Iesus Hominum Salvator, « Jésus sauveur des hommes ». À

partir du XVIIe siècle, le IHS fut fréquemment surmonté d’une croix

pour rappeler le sacrifice salvateur de Jésus.

Au fronton de la maison du

Fay, le trigramme IHS est en effet surmonté d’une croix, plantée dans la

branche horizontale du H. Mais on remarque que son axe vertical est ondulé. La

croix ressemble ainsi à une épée à lame en forme de flamme, dite « épée

flamboyante », tournée vers le bas (la branche horizontale de la croix

dessinant la garde). En symbolisme, l’épée flamboyante est généralement tournée

vers le haut, car elle est la gardienne du Ciel. En la tournant ainsi vers le

bas, peut-être a-t-on voulu signifier qu’elle est ici la gardienne de la Terre.

La branche verticale de la croix / épée ressemble également à un serpent, ce

qui renvoie encore à la terre. Le serpent

est par définition un animal chtonien et diabolique. Dans le récit biblique, il

entraîne l’homme vers le péché originel, dont il ne sera racheté que par

la mort du Christ sur la croix : Iesus Hominum Salvator, Jésus

Sauveur des Hommes, le trigramme IHS… Ainsi la boucle est bouclée.

Jésus en croix, un détail

évoquant une épée à lame ondulée, « tiens ! Ça ressemble à… »…

aux peintures murales de Sainte-Croix-en-Jarez, bien sûr ! Deuxième

étape : l’ancienne chartreuse.

LES SECRETS DU CRUCIFIEMENT

Rappelons

que ces peintures murales datent de 1330 environ. Elles furent réalisées pour

marquer le tombeau de Thibaud de Vassalieu, bienfaiteur de la chartreuse, qui

passa la fin de sa vie dans ce monastère. C’est son exécuteur testamentaire qui

les finança. Les peintures s’étendent sur deux murs perpendiculaires, dans un

coin du chœur de l’église conventuelle de l’époque, transformé par la suite en

sacristie. C’est en 1896 que des membres de la Diana les dégagèrent du badigeon

qui les recouvrait depuis plusieurs siècles. Elles représentent l’enterrement

de Thibaud de Vassalieu, auquel se rendent les Chartreux en procession, l’envol

de l’âme du défunt et son arrivée au Paradis. En complément, et pour montrer

sans doute l’étendue de son talent, le peintre réalisa une scène sans rapport

avec les autres, un « crucifiement », c’est-à-dire une représentation

de la crucifixion du Christ. Nous consacrerons sans doute un jour prochain un

ou plusieurs dossiers complets et particulièrement fouillés à ce chef d’œuvre

unique que sont les peintures murales de Sainte-Croix-en-Jarez. Dans l’immédiat

nous allons porter notre attention sur ce crucifiement.

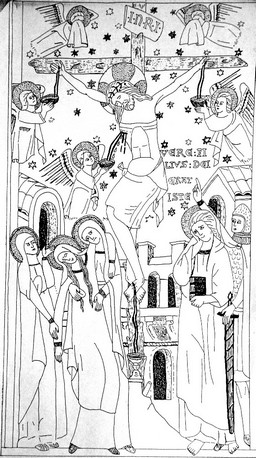

Le crucifiement – peintures murales de

Sainte-Croix-en-Jarez

<Retour

au Sommaire du Site>

Des anges surgissent du ciel, une partie de

leur corps n’est pas souligné d’un trait et semble flou. Cet effet caractérise

aussi les œuvres de Giotto, peintre italien de cette même époque, considéré

comme un précurseur, ce qui autorise à attribuer ces peintures murales à l’un

de ses élèves. Au-dessus de la croix deux anges se lamentent, le visage enfoui

dans un linge, les autres recueillent le sang de Jésus dans des coupelles. Des

pieds de Jésus, cloués l’un sur l’autre sur le bois de la croix, un filet de

sang coule en ondulant dans un vase posé sur un rocher au pied de la croix, le

Saint-Graal, puisqu’il faut bien le citer par son nom ! Si l’on isole ce

détail du reste de la scène, le Graal et le filet de sang ondulé forment, comme

l’a justement fait remarquer André Douzet, l’image d’une épée flamboyante,

tournée vers le haut celle-là. D’où une certaine ressemblance entre le linteau

du Fay et le crucifiement de Sainte-Croix-en-Jarez. D’autant que le nimbe

crucifère entourant la tête du Christ n’est pas autre chose qu’une croix pattée

inscrite dans un cercle… avec la

même inclinaison qu’au Fay… Ne fantasmons pas, cependant. En 1757, date de

réalisation du linteau si l’on en croit la date gravée, les peintures murales

étaient encore recouvertes de badigeon et donc leurs détails ne pouvaient pas

être connus… Sauf s’ils avaient été relevés quelques siècles plus tôt… Et

n’oublions pas la forte probabilité pour que la maison du Fay ait appartenu aux

Chartreux de Sainte-Croix-en-Jarez… Mais avec des « si »…

Détail du Graal

/ épée flamboyante

<Retour

au Sommaire du Site>

Revenons

plutôt au crucifiement. La croix n’est pas

un bois de charpente, mais une croix faite de bois mal ébranché et de couleur

verte. Cet aspect, vieux concept

médiéval, est assez rare. L’artiste a voulu illustrer la tradition qui veut que

la croix du Christ ait été taillée dans « l’arbre de la connaissance » du

Paradis terrestre. La partie verticale ressemble assez curieusement à un tronc

de palmier, symbole de la victoire sur la mort et de la vie éternelle. Cet

« arbre-croix » reverdit par l’effet de la grâce divine, c’est le

symbole classique de la résurrection, que l’on retrouve associé entre autres à

saint Bruno, le père spirituel des Chartreux. Et aussi à sainte

Marie-Madeleine, toujours représentée en prières au pied d’une croix rustique

de bois vert mal ébranché.

Marie-Madeleine, une épée, une croix

de bois mal ébranché, un vase au pied de la croix… « Tiens ! Ça

ressemble à… »… à la

gravure dite de saint Lazare, dans l’ancienne chapelle de la Madeleine, au pied

de Châteauneuf ! Troisième étape : l’échangeur de la Madeleine, à

l’est de Rive-de-Gier. Une étape purement virtuelle, la chapelle ayant disparu

au début du XXe siècle (quelques cartes postales anciennes en

montrent les ruines). Elle se situait vers le restaurant à côté du pont, sur un

terrain qui dépend aujourd’hui de la commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire.

Tout

près du confluent du Gier et du Bozançon, s’élevait dès l’époque romaine, au

débouché de la voie venant de Lyon par le plateau mornantais, un gîte d’étape

doublé d’une taverne servant des rafraîchissements (taberna frigida). Le

lieu dut être particulièrement fréquenté en raison de son rôle de carrefour. Il

n’y avait alors pas de pont. Pour accéder à Rive-de-Gier par Combeplaine il

fallait commencer par franchir le Bozançon, et pour monter vers le Pilat il

fallait franchir le Gier. Un castrum se chargeait de verrouiller cette voie se

dirigeant sur Vienne ou Pélussin. Il sera remplacé par le « château

neuf » des Roussillon qui donnera son nom à la commune. Les aubergistes

proposaient aussi un service de passeurs pour aider les voyageurs dans cette

tâche parfois difficile. Lorsque la religion chrétienne s’implanta dans la

vallée du Gier, elle considéra la vieille taverne romaine comme un lieu de

perdition, en raison de la nature particulièrement alcoolisée des

« rafraîchissements ». Il est probable qu’elle se doublait aussi d’un

sanctuaire païen. L’auberge fut rasée, mais pour assurer l’accueil des

voyageurs, en particulier des pèlerins se rendant au Puy, on construisit un peu

plus haut une hostellerie, assurant également le passage des rivières. Cette

maison existe toujours.

La

vallée du Gier entre Givors et Rive-de-Gier était

difficilement praticable. Les

Romains ne s’y risquaient pas. Au Moyen-Âge un chemin la suivait,

non sans

difficultés, pour relier Châteauneuf à Givors, avec

des embranchements pour

Cenas (l’arsenal de Châteauneuf) et Dargoire. Ce chemin

traversait 14 fois le

Gier à gué ! Pour « baliser »

cette zone difficile deux

chapelles avaient été construites par les bateliers du

Rhône, une à chaque

bout : la chapelle Saint-Lazare près de Givors, à

l’emplacement de

l’actuel centre commercial, et la chapelle Sainte-Madeleine près

de

Rive-de-Gier, à l’emplacement de la taverne romaine. Elles

étaient dédiées à

des saints particulièrement honorés par les mariniers.

Leur construction date

probablement de l’époque où saint Clair et ses moines du

monastère de Grigny évangélisèrent

la vallée du Gier, vers 640. Saint Clair était d’ailleurs

le second saint

patron de la chapelle Saint-Lazare. Ce qui est certain, c’est que lors

du

passage des Sarrasins en 731 les chapelles furent saccagées. Les

moines de

l’abbaye de Savigny relevèrent le flambeau et reconstruisirent

les chapelles.

Un siècle plus tard il ne restait plus un seul païen dans

tout le pays, ce qui

faisait la joie de saint Agobard, archevêque de Lyon.

Le sort de la chapelle Sainte-Madeleine n’est guère plus enviable. Au XIIIe

siècle elle fut placée sous l’autorité de tuteurs laïcs puissants, les

Roussillon. Ceux-ci la reconstruisirent en style gothique. La chapelle mesurait

alors 6 m sur 8 m, avec une chapelle latérale de 3 m sur 4 m, à droite,

utilisée comme sacristie. En 1443 elle fut donnée à l’Église de Lyon, qui la possèdera

jusqu’à la Révolution. Son déclin débuta en 1762, date de la construction du

pont du Bozançon, sur la route de Lyon, juste derrière ses murs. Ce pont la

surplombant de 14 mètres, la chapelle en souffrit beaucoup. Cependant en 1838

un mécène, M. Journoux, la fit restaurer à ses frais. Hélas son entretien cessa

après la mort de ce bienfaiteur en 1865. La construction d’un deuxième pont,

sur la route de Givors, juste devant la chapelle, précipita sa ruine. Située au

fond d’un trou entre les deux ponts, abandonnée par la commune de

Saint-Maurice-sur-Dargoire sur laquelle elle se trouvait, et par la paroisse

Saint-Jean de Rive-de-Gier qui la desservait, la chapelle tomba en ruines. En

1903 la commune vendit le terrain et les ruines furent noyées sous 9 mètres de

remblai.

Aujourd’hui à

l’emplacement de la chapelle : en bas le Bozançon, à gauche le pont sur la

route de Lyon, à droite (masqué par la végétation) le pont sur la route de

Givors, au fond le restaurant. La chapelle était au bord de la rivière, entre

les deux ponts. Le mur de soutènement a probablement été construit avec ses

pierres récupérées.

<Retour

au Sommaire du Site>

Mais

revenons au IXe siècle, à l’époque de la splendeur romane des

chapelles. Il se place alors dans la chronologie des faits un évènement qui va

justifier notre troisième étape à Sainte-Madeleine. Au passage du corps de

saint Lazare, transféré de Marseille à Autun, une relique est prélevée pour

être exposée dans l’une des chapelles. Mais laquelle ? Deux des auteurs

qui rapportent ce fait ne sont pas vraiment d’accord entre eux. Le premier est

l’abbé Grandjean, curé de Saint-Jean de Rive-de-Gier, qui en 1915 écrit dans

son opuscule « Pages d’histoire sur la vallée du Gier » :

« Saint-Lazare était devenu un lieu très

fréquenté lorsqu’il fut enrichi, comme le fut Vienne, d’une relique de Saint

Lazare, au passage de son corps, transporté de Marseille à Autun, en 1154, avec

arrêt à Vienne. Cette relique existe encore à Échalas, on n’a jamais cessé de

venir de loin la vénérer. »

Pour l’abbé Grandjean, c’est

donc la chapelle Saint-Lazare de Givors qui reçoit la relique, ce qui paraît

logique, en première analyse. Cependant, il se trompe gravement sur la date de

la translation des reliques de saint Lazare, qui eurent lieu deux siècles plus

tôt, probablement en 859. Il faut rappeler que, selon la tradition provençale,

Lazare débarqua en Gaule en même temps que ses sœurs Marie-Madeleine et Marthe,

pour devenir le premier évêque de Marseille, où il gagna la palme du martyre et

où il fut inhumé. Ce n’est sans doute qu’une légende, et d’autres traditions

voient Lazare enterré à Béthanie ou encore à Chypre. C’est pour soustraire son

corps aux profanations des Sarrasins ou des Normands que ses reliques furent

transférées de Marseille à Autun, en Bourgogne.

Le personnage à qui l’on

attribue cette translation n’est pas un inconnu pour nous, il s’agit de Girart

de Roussillon, qui fait l’objet d’un remarquable dossier de notre ami Éric

Charpentier sur ce même site (voir en archives). Éric rapporte en particulier

cette tradition voyant les reliques être cachées un temps à Surieu, près de

Roussillon (Isère). En réalité, Girart de Roussillon voulait surtout installer

de nombreuses reliques de saints en Bourgogne, les reliques générant des

pèlerinages, sources de multiples profits. Les Marseillais conservèrent

cependant le chef (le crâne) de saint Lazare, toujours exposé dans la

cathédrale de la Major. À Autun en 1120 débuta la construction de l’église

destinée à recevoir les reliques de Lazare ; c’est en 1147 que son corps y

fut déposé. Cette date est parfois considérée à tort par certains auteurs comme

celle du transfert de Marseille à Autun. Le tombeau de Lazare fut détruit en

1766.

Le

second auteur est André Douzet, qui en 1994 dans son livre « Éléments

du passé de Sainte-Croix-en-Jarez, chartreuse, pour servir à son histoire »

écrit (orthographe scrupuleusement respectée) :

« Selon Adon au IXème S., Châteauneuf détenait

la chapelle Ste Magdeleine. Cette dernière contenait la relique de St Lazare.

Cette relique, nous assure toujours la légende, fut ramenée sur la barque

« des Maries ». Par de nombreux aléas le précieux dépôt reliquaire

fut déposé dans cette chapelle. Notons que la relique coïnciderait avec Marie

Magdeleine et l’inscription relevée par le Pr Lebleu : « ASARES BALPTHASARS ».

Cette relique fut transférée, lors de la destruction de cette chapelle, dans

l’église d’Echalas… »

Plusieurs

questions se posent à la lecture de ces lignes. D’abord pour cet auteur c’est

la chapelle Sainte-Madeleine près de Châteauneuf qui reçoit les reliques. Qui a

raison ? Difficile de conclure. La chapelle Saint-Lazare de Givors

dépendait de Saint-Romain-en-Gier, paroisse qui relevait elle-même de celle

d’Échalas, qui reçut finalement les reliques. Donc celles-ci devaient

logiquement se trouver à Saint-Lazare. Mais lors de sa destruction

intempestive, les reliques furent-elles préservées par le démolisseur ?

Rien n’est moins sûr, au vu de la colère aveugle qui l’animait semble-t-il. Les

deux chapelles étant « jumelles », on pourrait admettre aussi que

chacune des deux reçut une relique. Nos deux auteurs auraient donc raison tous

les deux sur ce point. Plus étrange est l’affirmation selon laquelle ces

reliques furent ramenées sur la barque des Maries. Saint Lazare ressuscité par

Jésus était bien vivant en débarquant en Gaule, tout au moins selon la

tradition provençale affirmant qu’il devint ensuite l’évêque de Marseille.

Comment la barque pouvait-elle transporter à la fois Lazare vivant et ses

reliques, c’est-à-dire son corps mort ? Ou alors ces reliques

appartenaient-elles à un autre des saints nommés Lazare que connaît l’église, comme Lazare dit le pauvre,

évoqué par l’évangile de saint

Luc ?

L’auteur nous dit ensuite que

la relique coïnciderait avec l’inscription relevée par le Professeur Lebleu,

dont il ne précise ni l’origine ni la date de réalisation. On en apprend un peu

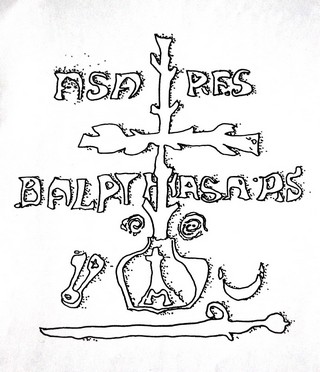

plus à la publication d’un autre livre d’André Douzet, Nouvelles lumières

sur Rennes-le-Château (Aquarius, 1998), où est insérée le dessin de : « La

pierre de Saint-Lazare relevée dans les ruines de la chapelle Ste Madeleine…

d’après les relevés-croquis et les photographies du Professeur Lebleu ».

Les bibliographies de chacun

de ces ouvrages ne paraissent pas apporter de renseignements sur ce

« Professeur Lebleu ». Il ne nous a pas été possible de retrouver

trace d’un quelconque ouvrage écrit par ce personnage, en particulier ce nom

est inconnu de la Bibliothèque Municipale de Lyon. Mais bien entendu cela ne

prouve pas qu’il n’ait pas existé ou qu’il n’ait jamais rien publié. La

chapelle ayant été détruite au début du XXe siècle, si ce professeur

a réalisé des photos de la gravure cela a dû se faire vraisemblablement durant

la seconde moitié du XIXe siècle.

On est

tout de même frappé par l’aspect « moderne » des lettres, mais

n’étant nullement un spécialiste de la paléographie je me garderai bien de

conclure. Faute d’éléments à charge ou à décharge, accordons le bénéfice du

doute à ce dessin, relevé au trait d’une pierre gravée fort ancienne. Il se

compose d’une inscription : ASARES BALPTHASARS. Elle semble constituer

l’arrière-plan d’un décor constitué d’une croix de bois mal ébranché (on dit

aussi écoté, en langage héraldique), plantée dans une sorte de fiole pansue

contenant ce qui semble être la lettre M. à

gauche deux clés, à droite un croissant de lune, en dessous une épée couchée.

On remarque également deux sortes de petites spirales, de part et d’autre de la

base de la croix.

La Pierre dite de Saint-Lazare

<Retour

au Sommaire du Site>

À quoi ou à qui peuvent

correspondre ces éléments ? Les clés peuvent renvoyer à sainte Marthe,

sœur de Lazare et de Marie-Madeleine, patronne des ménagères généralement

représentée avec un trousseau de clés. De même la fiole, assimilable au vase à

parfums, et la croix mal ébranchée, renvoient à Marie-Madeleine, comme semble

le signaler la lettre M. Le croissant de lune est l’attribut classique et

exclusif de la Vierge Marie. Quant à l’épée, elle pourrait être l’attribut de

saint Lazare, qui fut décapité, selon la tradition, mais aussi et surtout

renvoyer à l’épée du centurion romain. Ainsi donc nous aurions les symboles des

personnages traditionnellement présents autour de la croix du Christ, Marthe

faisant partie des Saintes Femmes. Ce qui nous renvoie évidemment aux peintures

murales de Sainte-Croix-en-Jarez où l’on retrouve lesdits personnages. Le lien se

fait encore par la croix de bois mal ébranché et par le vase, dans les deux cas

présent au pied de la croix.

Et l’on voit alors se

dessiner d’autres liens nous ramenant vers notre première étape, la maison du

Fay. Ces liens sont bien sûr l’épée, commune aux trois points, et la croix qui

ici aussi traverse le H, celui de BALPTHASARS. On pourrait y ajouter le M,

phonétiquement « aime », rappelant le cœur (symbole d’amour) du

fronton du Fay. L’épée présente aux trois endroits est chaque fois

différente : flamboyante et dirigée vers la terre au Fay, flamboyante et

dirigée vers le ciel à Sainte-Croix-en-Jarez, classique et couchée à

Sainte-Madeleine. Il est trop tentant de faire le lien avec les quatre éléments :

le feu par la lame en forme de flamme, la terre par la direction de l’épée au

Fay, l’air par la direction de l’épée (le ciel) à Sainte-Croix-en-Jarez, l’eau

par l’orientation de l’épée et la proximité des rivières à Sainte-Madeleine.

ET POUR FINIR, QUELQUES IDÉES AU HASARD…

Revenons pour conclure sur l’inscription ASARES BALPTHASARS. N’évoque-t-elle pas la devise des seigneurs des Baux, « au hasard Balthazar », plutôt que saint Lazare ? C’est aussi l’avis du « guichet du savoir » de la Bibliothèque Municipale de Lyon, qui nous apprend également que ces mots sont en langue occitane, plutôt qu’en latin ou en ancien français. Rappelons que l’occitan ou langue d’oc est la langue ancestrale parlée dans tout le sud de la France, à laquelle appartient également le provençal. Mais comment une telle devise occitane aurait-elle pu venir « atterrir » dans la vallée du Gier, où l’on parlait le franco-provençal, mélange des langues d’oc et d’oïl ? Cela n’aurait en vérité rien de bien étonnant. La vallée du Rhône a toujours été une voie de communication majeure entre la Provence et notre région. Pour s’en convaincre il suffit d’aller dans le vieux Lyon flâner dans la pittoresque rue des Trois Maries. Au numéro 7 un bas-relief représente trois personnages, dans une niche carrée encadrée de pilastres et surmontée d’un fronton de palmettes. La tradition y voit la représentation des Trois Maries. Cette scène offre une ressemblance certaine avec la célèbre stèle des Trémaïé, aux Baux-de-Provence.

Puis n’oublions pas que ce

sont les bateliers du Rhône qui ont construit les chapelles jumelles

Sainte-Madeleine et Saint-Lazare. Ces mariniers assuraient le transport de

marchandises entre notre région et différentes villes provençales :

Avignon, Beaucaire, Tarascon, Arles, la région des princes des Baux. De même,

la chapelle était située à un carrefour de voies très fréquentées au Moyen-Âge.

Des chemins venant de Lyon, Feurs, Saint-Étienne, croisaient ceux conduisant à

Condrieu, Vienne, Beaucaire, Arles, Narbonne… Les Roussillon seigneurs de

Châteauneuf percevaient au passage un droit de péage. Chaque année pour le 22

juillet, jour de la sainte Marie-Madeleine, se tenait une foire très

importante, annexe de la célèbre foire de Beaucaire, avec des marchands venus

de tous les horizons, et en particulier de la Provence.

Enfin il faut rappeler une curieuse

tradition attachée à la maison de la Tour du Pin, les Dauphins du Viennois.

Durant plusieurs générations, les cadets de cette maison ont épousé des enfants

de la maison des Baux. Au XIIIe siècle, Aynard de la Tour, dernier fils d’Albert

III de la Tour et frère d’Humbert Ier Dauphin du Viennois, épousa Marie des

Baux, fille de Raymond des Baux, prince d’Orange. Son neveu Guy Dauphin de la

Tour, le dernier fils de son frère aîné Humbert Ier, épousa au début du XIVe

siècle Béatrix des Baux, fille de Raymond des Baux, vicomte de Marseille. À la

génération suivante, c’est Anne, fille et enfant unique de Guy Dauphin, qui

épousa son cousin Raymond III des Baux, prince d’Orange. De cette union descend

entre autres la Maison royale des Pays-Bas. Un peu plus tard, c’est Humbert II,

petit-fils d’Humbert Ier, qui épousa Marie des Baux, fille de Bertrand IV des

Baux. Pour ces raisons, la famille de la Tour possédait sa chapelle mortuaire

aux Alyscamps d’Arles.

Cet Humbert Ier plusieurs

fois évoqué avait une sœur que nous connaissons bien : il s’agit de

Béatrix de la Tour, épouse de Guillaume de Roussillon, châtelaine de

Châteauneuf et fondatrice de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. Les

Roussillon, qui vénéraient particulièrement la sainte pécheresse, avaient

reconstruit la chapelle Sainte-Madeleine en style gothique, au XIIIe

siècle. Béatrix, une fois veuve, s’enfermera dans son douaire de Châteauneuf,

dont elle ne sortira que pour suivre l’étoile qui l’emmènera jusqu’au futur

emplacement de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. Comme Marie-Madeleine qui

avait suivi l’étoile jusqu’à la Sainte-Baume, comme Balthazar qui avait suivi

l’étoile jusqu’aux Baux. Alors terminons sur une chimère, une « rêverie

d’un promeneur solitaire », comme disait Jean-Jacques Rousseau, où

l’Histoire et la Raison vont sans doute être quelque peu bousculées. Ne peut-on

pas imaginer que des neveux de Béatrix, descendants également des princes des

Baux, soient venus graver dans la chapelle Sainte-Madeleine sous Châteauneuf,

lors d’une visite à leur tante, la vieille devise de leurs ancêtres maternels

et provençaux ?

Châteauneuf

au temps de Béatrix

Reconstitution virtuelle Inédite

(Patrick Berlier)

<Retour

au Sommaire du Site>

SOURCES

- Fernand Benoît, Les

Baux, collection Petites monographies des grands édifices de la France,

Henri Laurens éditeur, Paris 1953.

- Eugène de Mazenod,

évêque de Marseille de 1837 à 1861, Translation des reliques de saint Lazare

de Marseille à Autun.

- Abbé A. Grandjean, De

Rive-de-Gier à Givors, mœurs d’autrefois - II, Pages d’histoire sur la vallée

du Gier, chez Nauze, imprimerie Saint-Cyprien, Toulouse 1915.

- André Douzet, Éléments

du passé de Sainte-Croix-en-Jarez, chartreuse, pour servir à son histoire,

auto-édition 1994.

Nouvelles Lumières sur Rennes-le-Château, Aquarius, 1998

- Robert Lacombe, Châteauneuf

en vues et cartes postales anciennes, imprimerie Claude Bigot à Argentan

1982.

http://web.genealogie.free.fr

dynastie des La Tour du Pin et dynastie des Baux.

"J’adresse tous mes

remerciements à la Bibliothèque Municipale de Lyon pour ses précieux

renseignements, fournis par le biais de son fabuleux service Internet www.guichetdusavoir.org. Les

bibliothécaires répondent dans les 72 heures à toute question de culture

générale posée sur ce site. Merci de respecter les règles de politesse

élémentaire."

J'adresse, une nouvelle fois, avec ce dossier exceptionnel, "au Hasard Balthasar", de vives félicitations à mon ami Patrick Berlier,

pour son remarquable travail de recherche et d'analyse. Aujourd'hui,

les progressions enregistrées ces dernières années

par notre équipe, dans des domaines pluriels et avec pour cœur

le Pilat (et ses ramifications géographiques

étonnantes), en réalité un territoire

chargé par l'Histoire, la vraie, celle qui possède une

face cachée déterminante, nous permet d'entrevoir une

accélération des découvertes. Vos visites sur les Regards du Pilat, augmentent chaque mois.

Nous n'avons pas de forum et nous mettons en ligne des

nouveautés, une seule fois par mois depuis novembre 2003. Aussi,

et les nombreux retours que nous avons sont là pour en

témoigner, il s'avère établi une adhésion

franche et solide entre vous et nous. Des tiers, que nous n'aurions pu

imaginer, et qui se disaient jadis en quelque sorte aux antipodes de

nos approches ou méthodes, nous adressent maintenant des

encouragements. Personne ne détient la

vérité. Cette dernière impose une ouverture

d'esprit et nécessite d'enregistrer des échanges

constructifs variés. Il faut accepter et vivre la remise en

question perpétuellement. Savoir reconnaître que l'on se

trompe, n'est pas une preuve d'incompétence, mais

d'intelligence. Si je reviens ici, avec enthousiasme autant que lucidité, au travail de Patrick Berlier appuyé par celui d'Éric Charpentier,

je pense qu'il y a là un réel support pour aller dans cette voie, bien

plus loin encore. Des perspectives conséquentes viennent

d'être ouvertes et lorsque à son lancement en juin 2005,

nous avons intitulé cette rubrique "Énigme, Trèves et son mystère", dans la continuité de mon ouvrage "Le Vieux Secret",

il reste évident que depuis le début ce titre n'a jamais

englobé de limite géographique. Ceux qui suivent cette

même rubrique depuis sa création et d'autant mieux encore

ceux qui jadis avaient lu ce livre lorsqu'il était en circulation, ne

peuvent qu'être en phase avec mes propos. Le merveilleux site "ancienne Chartreuse de Ste Croix-en-Jarez" apparaît

comme le lien le plus décelable, le plus direct. Et pourtant, il

y en a tellement d'autres derrière... à suivre...

<Imprimer

la page> <Retour au Sommaire du Site> <Haut

de page>