Le Dossier de Juillet

2008

|

Par notre ami

Patrick Berlier

|

|

|

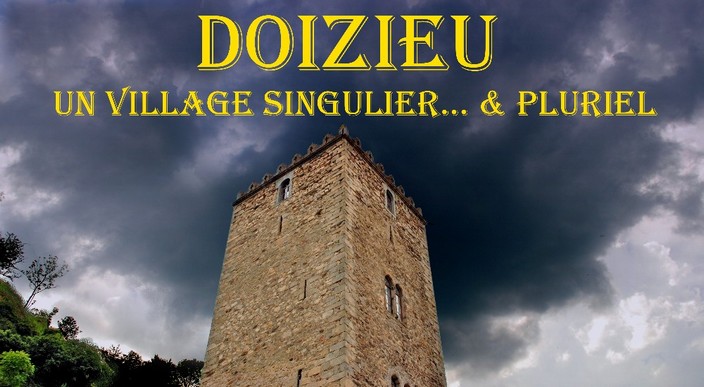

Au cœur du Pilat se cache un petit village paisible

et pittoresque, qui a su garder son charme par des restaurations intelligentes.

On le découvre en remontant la vallée du Dorlay depuis la Grand-Croix, par

Saint-Paul-en-Jarez et la Terrasse-sur-Dorlay. On arrive alors au creux d’une

combe encaissée où se rejoignent deux torrents dévalant des montagnes. Ici le

temps paraît s’être arrêté, les maisons qui s’agrippent aux coteaux abrupts ont

conservé leur cachet d’antan, elles semblent être surveillées par une haute

tour carrée crénelée, qui intrigue les visiteurs autant que la boulangerie où un

pain savoureux se cuit encore à l’ancienne, au feu de bois. Bienvenue à

Doizieu, dont le calme d’aujourd’hui cache un passé particulièrement tourmenté.

En digne descendant des Berlier établis ici depuis le Moyen-Âge, je serai votre

guide averti. Suivez-moi par les ruelles escarpées pour en découvrir tous les

vestiges chargés d’histoire.

|

|

UNE POSITION STRATÉGIQUE

La première mention de Doizieu remonte à l’an 812, sous

le nom de Doaciaco. Il est aisé de reconnaître dans ce nom celui d’un domaine

(suffixe –acum = domaine de) ayant appartenu à un gallo-romain nommé

Duatius. Ce patronyme est lui-même formé sur une vieille racine celtique ayant

donné le latin dux et le vieux français doit, désignant en

hydronymie un « conducteur », c’est-à-dire un canal, un bief

d’alimentation. À l’époque gallo-romaine, sur le site de Doizieu devaient déjà

être implantées un certain nombre de meuneries ou scieries actionnées par la

force motrice de l’eau. De même, le nom Dorlay est lui aussi composé à partir

d’une vieille racine celtique Dor- qui a donné bon nombre de noms de

rivières en France et en Europe. Mais le lieu constituait surtout un carrefour où

s’embranchaient plusieurs voies antiques. L’une allait en direction de Pélussin

par le Collet de Doizieu, une autre montait vers le Col du Planil, franchissait

à gué le Gier un peu en dessous de sa cascade, et se dirigeait vers le Vivarais

par la Croix de Chaubouret. L’alternance de cols et de gués est la

caractéristique classique d’une voie romaine, ainsi qu’il est expliqué dans

notre dossier « Pilat Romain », consultable en rubrique Archives. Une

troisième voie antique se dirigeait vers la grande route de Saint-Chamond à

Pélussin et Condrieu, au niveau de la Terrasse, et la dernière grimpait vers la

montagne pour franchir le Pilat quelque part entre la Perdrix et l’Œillon et se

diriger ensuite vers la vallée du Rhône par Maclas. De ce passé ancien, il ne

reste que très peu de vestiges, en particulier rien qui permette d’affirmer

l’existence d’un habitat gallo-romain à ce carrefour.

|

|

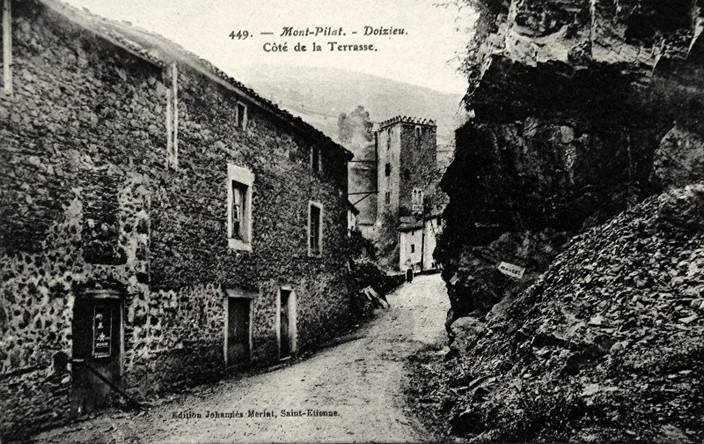

L’arrivée très étroite sur Doizieu par la route de la

Terrasse, ancienne voie romaine

(Carte postale début du XXe siècle)

|

<Retour

au Sommaire du Site>

|

Le document de l’an 812 est conservé à la Bibliothèque

Nationale. Il s’agit d’une transaction concernant une église située « sur

la côte de Doizieu », probablement l’église de Saint-Just. Position

stratégique à l’époque romaine, Doizieu conserva naturellement ce rôle dès le

haut Moyen-Âge. La région était alors sous l’autorité des comtes de Lyon, qui

en ces temps-là commençaient à se faire appeler comtes de Forez. C’est à cette

époque que s’éleva un différend entre les comtes et les archevêques, les

premiers contestant l’autorité des seconds dans le domaine du temporel. La

controverse finit par dégénérer en lutte armée, les comtes ignorants de l’issue

du conflit se réservant la possibilité de se retirer sur la partie occidentale

de leurs terres. C’est ainsi que naquit le comté de Forez, d’abord purement

virtuel, ne prenant consistance que lors du traité de Tassin en 1173, signé

entre Guy II de Forez et l’archevêque de Lyon. Par cet acte, qui n’était pas

autre chose qu’un contrat de vente, Guy II cédait une partie de ses terres à

l’Église. Discuté parcelle par parcelle, le traité aboutit à des situations

curieuses : c’est ainsi que le village de Doizieu, littéralement pris en

otage, se retrouva coupé en deux, une partie restant aux mains du comte de

Forez, l’autre passant dans l’escarcelle de l’Église de Lyon. Situation

complexe, car le Lyonnais appartenait alors au Saint Empire romain germanique,

et le Forez était une terre féodale alliée du roi de France. Non content d’être

partagé entre deux comtés, Doizieu se retrouvait divisé entre deux états ! La situation est

parfaitement résumée par le Dictionnaire Topographique du Forez qui

signale que le village dépendait de deux mandements : « Celui de

Doizieu appartenant au chapitre de Lyon, et celui des Farnanches à la famille

de Lavieu. Ils étaient tous deux pourvus d’un château fort. »

L’ensemble de la paroisse restait cependant sous le pouvoir spirituel du

diocèse de Lyon : deux châteaux forts, mais une seule église !

|

|

À la recherche

des châteaux perdus

Pour établir l’histoire féodale de Doizieu et

reconstituer la liste des seigneurs qui s’y sont succédés, il convient donc de

distinguer les deux châteaux. Du côté forézien des Farnanches, les Lavieu

formèrent plusieurs générations de seigneurs. Du côté lyonnais de Doizieu, se

succédèrent les Guidon de Laire et les Mitte de Chevrières. En 1597 les deux

seigneuries furent finalement réunies en une seule, Jacques Mitte de Chevrières

ayant acheté les Farnanches pour 3000 écus d’or. En 1768, ses descendants

vendirent la seigneurie de Doizieu au marquis de Mondragon. De ce château il

subsiste une belle tour carrée, du début du XIVème siècle, qui domine

toujours le village. Ancien donjon, ou plutôt tour-réduit, plus récemment elle

servit longtemps de mairie, avant que la municipalité ne l’abandonne au profit

d’un bâtiment plus vaste et plus fonctionnel, sur la place centrale du village.

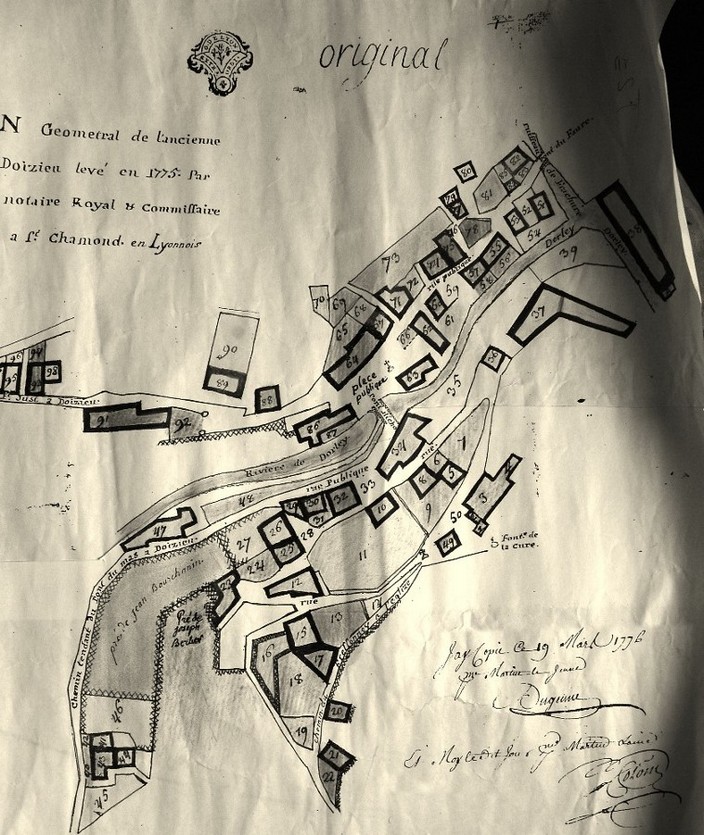

Du corps principal du château de Doizieu, il ne reste rien. Son existence et sa

situation ne nous sont connues que par un plan géométral levé en 1775, conservé

en mairie. Il s’élevait à l’emplacement de deux terrasses, aujourd’hui occupées

par un chenil et un jardin, à côté de la tour. Le plan représente à cet endroit

un bâtiment en L portant sur la légende l’appellation « masures du

château du seigneur de Doizieu ou Delaire. » On ignore tout de son

aspect. Ses pierres furent sans doute récupérées pour être réutilisées

ailleurs.

|

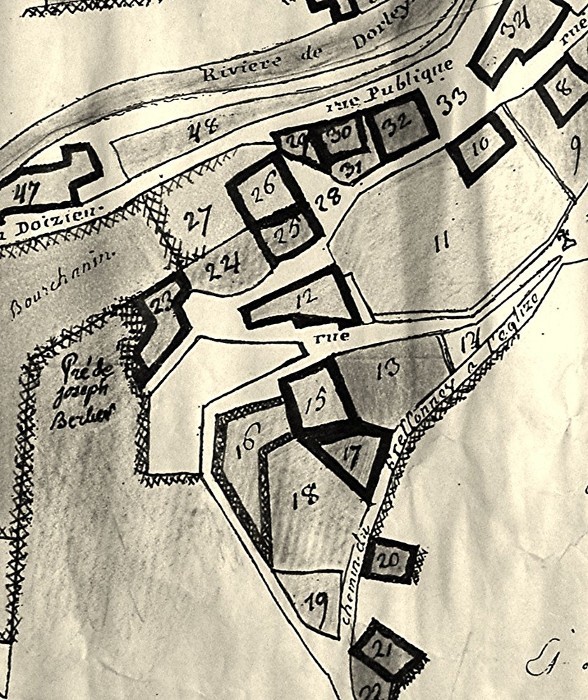

Détail du plan : le n° 36 correspond à la tour, le n°

37 aux « masures » du château de Doizieu

Emplacement du château (1 – en clair) et la tour (2)

|

|

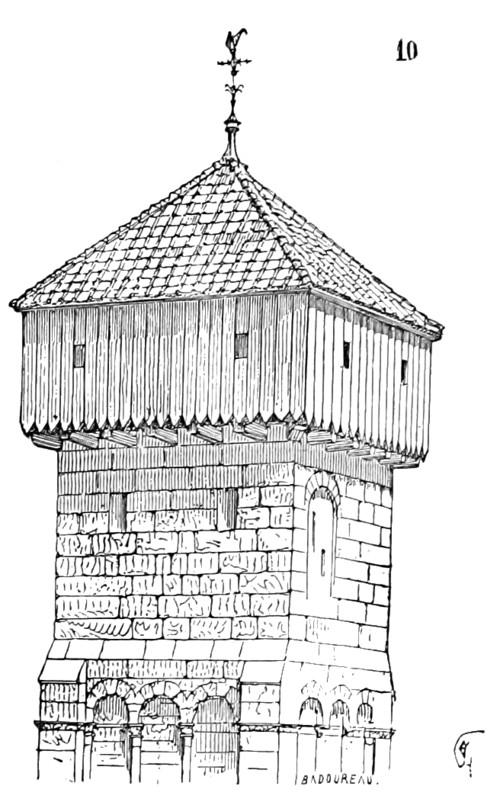

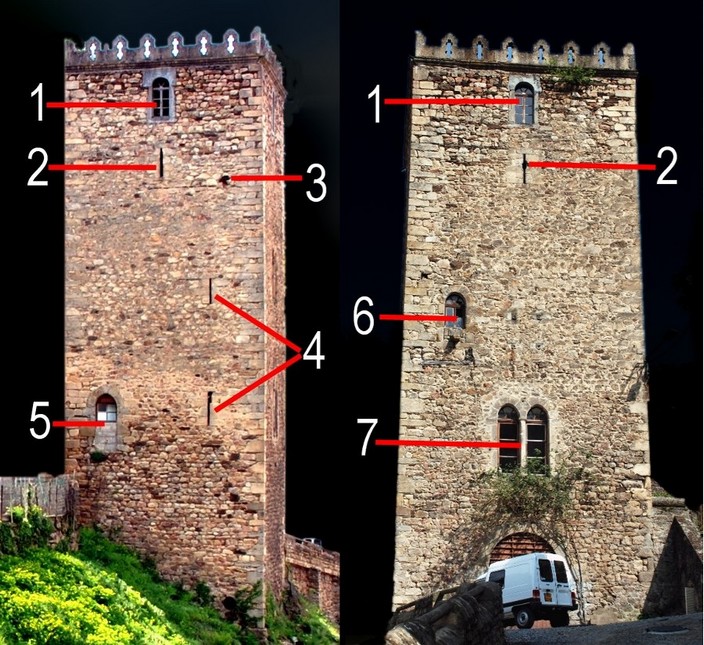

La tour aujourd’hui désaffectée est l’objet de plusieurs

projets de réhabilitation, visant à lui redonner son aspect primitif. Les

« créneaux d’opérette » qui la couronnent ne sont évidemment pas

d’origine. Une discussion s’élève pour savoir si on doit reconstituer ce donjon

avec des créneaux, ou simplement coiffé d’un toit. Le Forez pittoresque et

monumental, ouvrage de référence de Félix Thiollier, donne cette précision

importante : « à l’étage supérieur… les quatre ouvertures jadis

carrées, servant à passer sur les hourds, ont été converties en fenêtres plein

cintre modernes. » Apparemment, le donjon ne possédait donc pas de

créneaux, mais seulement une ouverture sur chaque face pour passer sur les

hourds. Comme l’explique Eugène Viollet le Duc (1), le hourd « est un

ouvrage en bois, dressé au sommet des courtines ou des tours, destiné à

recevoir des défenseurs, surplombant le pied de la maçonnerie et donnant un

flanquement plus étendu, une saillie très favorable à la défense. »

Les hourds étaient faciles à mettre en place en quelques heures en cas de

troubles, et démontables tout aussi rapidement une fois le calme revenu. On

peut en voir encore à Carcassonne, en particulier. Généralement, les tours

destinées à être équipées de hourds étaient coiffées d’un toit, les toits des

hourds en constituant le prolongement.

|

Un exemple de hourd sur une petite tour carrée :

Le donjon de Doizieu devait offrir à-peu-près cet aspect

|

|

Les

hourds réclamaient que soient aménagés des trous

dans la maçonnerie, destinées à y insérer

les poutres porteuses. À Doizieu, presque

tous les trous de hourds ont été rebouchés, mais

il en subsiste encore quelques

uns, qu’un un œil exercé peut remarquer, au même niveau

que de la base des

meurtrières du haut. Car la tour conserve toujours, sur ses

quatre faces, les

étroites archères qui assuraient sa défense. Les

élégantes fenêtres à baies

géminées ont par contre été percées

postérieurement. Côté sud-est, au levant, on

observe que si la meurtrière du haut est bien au centre de la

face, les deux

situées en dessous sont déportées vers la droite,

leur axe de tir s’en trouvant

dès lors décalé. En fait, le donjon se trouvait

dans le prolongement du château

proprement dit. Ainsi ces meurtrières avaient-elles

été décalées pour s’écarter

de la masse du château et en même temps protéger sa façade. Les portes

actuelles de la tour sont récentes, mais on remarque encore la petite porte

d’entrée d’origine, de forme ogivale, placée à une certaine hauteur et

décentrée. Le plan de 1775 montre que le château n’était pas accolé au donjon,

on devait accéder de l’un à l’autre par une passerelle amovible, au niveau de

cette porte. Une fois la passerelle retirée, le donjon protégé par ses hourds

devenait quasiment imprenable. Sur la face nord-ouest, au couchant, on remarque

une autre ouverture décentrée, au niveau du deuxième étage, qui était peut-être

une porte ouvrant sur le chemin de ronde des remparts. L’observation attentive,

alliée à la logique, permet d’envisager ces éventualités.

|

Quelques détails significatifs du donjon de Doizieu

1 : anciennes ouvertures servant à passer sur les

hourds

2 : meurtrières

3 : trou de hourd

4 : meurtrières décentrées

5 : ancienne porte d’entrée, accessible par une

passerelle depuis le château

6 : ancienne porte donnant sans doute sur le chemin de

ronde

7 : baies géminées ouvertes postérieurement

|

|

L’emplacement du château des Farnanches semble encore

plus incertain pour la plupart des historiens, qui le situent très vaguement

« de l’autre côté du Dorlay. » Il n’en est rien en réalité, le plan

de 1775 positionne précisément deux bâtiments de Doizieu, une grange et une

maison, édifiées « sur les masures du château des Farnanches. »

De la grange il ne reste que quelques murs et le portail, mais la maison existe

toujours, c’est la plus élevée de Doizieu, tout en haut du raide chemin du

Fressonnet. Elle est facilement repérable car elle est peinte en blanc, et elle

a conservé une allure massive, soulignée par sa façade quasiment aveugle. On se

rend compte que les deux châteaux étaient en vérité à une portée d’arbalète

l’un de l’autre !

|

Détail du plan ancien : les n° 15 et 17 correspondent à

l’ancien château des Farnanches

Le donjon et le village vus de l’ancien château des

Farnanches

|

|

Malgré la double nationalité, plus théorique que réelle,

la vie quotidienne ne devait pas offrir beaucoup de différences entre les

habitants foréziens ou lyonnais. La cité était alors entièrement confinée entre

la rivière et la colline contre laquelle elle s’adossait. Du côté de la rivière

il existait sans doute une ligne de remparts, entourant l’ensemble du village. Difficile

d’en tracer les contours, le temps a fait son œuvre. On peut imaginer que la

muraille allait du donjon, côté Doizieu, à cette maison, côté Farnanches, posée

sur des rochers et formant une avancée surplombant le Dorlay. Ce bâtiment, où

des créneaux semblent encore visibles, peut être imaginé comme une sorte de

barbacane, un poste avancé et fortifié. De là, le rempart devait remonter en

direction du château des Farnanches. Quant à la porte, elle se situait sans nul

doute près de la rivière : en en devine encore l’emplacement, entre la rue

du Moulin et la place de la Platière, où une courte voie en pente, formant

aujourd’hui encore le seul accès au vieux village de ce côté-là, se subdivise

en deux ruelles, la rue de la Tour à gauche et la montée de la Pichelière à

droite.

|

|

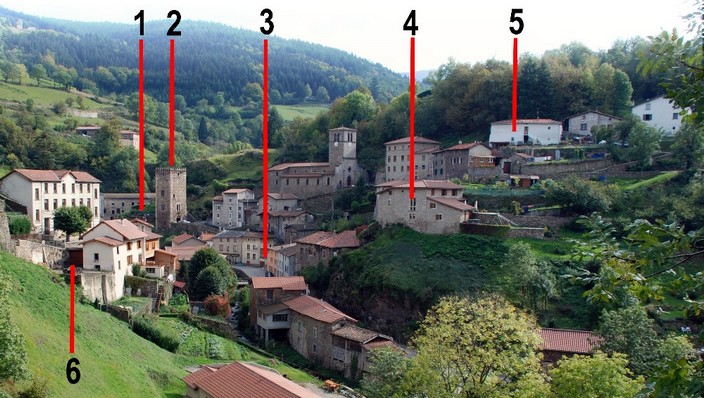

Panorama de Doizieu et ses points importants

1 : emplacement du château de Doizieu

2 : donjon

3 : emplacement de la porte

4 : ancienne barbacane

5 : bâtiment sur l’emplacement du château des

Farnanches

6 : soubassements de la maison forte de Jean Pierrefort

Emplacement de la porte, toujours entrée du village ancien

Enfin il faut noter que le plan de 1775 signale également

qu’un bâtiment fut jadis la maison forte de Jean Pierrefort, lieutenant et juge

de la juridiction de Doizieu. Cette maison était bâtie de l’autre côté du

Dorlay, sur le coteau opposé au village, au bord de la route de Saint-Just.

Mais on ignore à quelle époque elle remonte. Il n’en reste aujourd’hui que les

soubassements.

|

<Retour

au Sommaire du Site>

|

LA DESCRIPTION DE JEAN DU CHOUL

Publié en 1555, le livre de Jean du Choul constitue la

toute première description du Pilat, bien que très partielle. Partant de sa

maison de Longes, l’auteur montait sur les crêtes, allant jusqu’au Bessat et

même s’aventurant dans le Grand Bois, et rentrait par Doizieu, la Croix du

Mazet et Sainte-Croix-en-Jarez. S’il ne dit rien sur cette dernière étape, il

est par contre fort bavard sur Doizieu et ses habitants, qu’il décrit avec une

pointe d’humour caustique.

Les eaux de la Doyse

baignent le pied de cette montagne boisée. Ce ruisseau, grossi par ses

affluents, se jette dans le Rhône, après avoir réuni ses eaux à celles du Gier.

Quand la Doyse est enflée par la fonte des neiges, elle mugit en descendant du

Pilat, et s’élance comme un torrent furieux, en inondant ça et là les

campagnes.

Les habitants les plus

rapprochés de ces forêts sont ceux de Doyzieux. Ce village tire son nom des

eaux qui baignent ses murs. Ces montagnards sont remarquables par leur esprit

religieux et par la pénurie de leurs ressources ; mais la pauvreté, chez

eux, n’est pas un déshonneur ; de là vient leur âpreté au gain et leur

parcimonie dans la dépense. Ces vastes forêts leur offrent de grandes

ressources. Au lieu de rester inoccupés, ils confectionnent des ustensiles en

bois que leurs enfants vont vendre à la ville. Le manque de blé et d’argent les

force à être laborieux.

Quant à la nourriture de ces

paysans, les plus pauvres vivent principalement de fruits ; ils touchent

rarement à leurs troupeaux ; mais on les dit moins sobres à la table

d’autrui.

Les jours de fêtes, après

les saints offices, ils ont coutume, suivant l’usage de leurs ancêtres, de

s’inviter mutuellement à dîner ; puis, après le repas, de s’amuser à

divers jeux, à la danse et à la lutte.

Ces campagnards portent

toujours le même habit, pour se défendre des chaleurs de l’été ou des rigueurs

de l’hiver. Leurs souliers sont garnis d’une centaine de clous, pour ne pas

s’user facilement ; mais, à vrai dire, leur esprit est moins grossier que

leur vêtement.

Les femmes ont des formes

assez belles. Elles aiment à chanter dans les bois, à sauter en se tenant par

la main et, suivant la coutume du pays, elles savent aussi danser au son de la

voix et du chalumeau, en portant les mains et les pieds en avant ; toute

leur danse est très animée.

(Traduction

d’Étienne Mulsant)

Jean du Choul est sans doute le seul à donner au Dorlay

le nom de Doyse. En ancien français, dois ou doiz désigne une

conduite d’eau, le mot vient du latin ductum. On se rend compte que

cette Doyse n’est qu’une variante mâtinée de latin de l’hydronyme celtique Dor

déjà évoqué.

|

|

LÉGENDES ET CURIOSITÉS

On ne peut pas parler de Doizieu sans évoquer la terrible

légende de la Roche du Suaire, escarpement rocheux à pic faisant face au

village, de l’autre côté du Dorlay, près du confluent avec le ruisseau de la

Frachure. L’histoire se passe à l’époque où commence la croisade contre les

Albigeois, c’est-à-dire au début du XIIIème siècle. Le seigneur de

Doizieu, un nommé Roger Plantevelu, décide d’y participer, sans doute croyant y

sauver son âme. Il part avec son host, ne laissant au château que quelques

domestiques, un écuyer, le chapelain, et surtout sa fille Blanche, promise au

fringant Renaud de Malleval. Il la place ainsi que son fief sous la protection

du sire de Saint-Paul, le seigneur des Farnanches. Mauvaise idée, car le sire

que l’on peut qualifier de triste a bien caché son jeu. Roger n’est pas encore

arrivé en terre occitane, que Saint-Paul, profitant de sa position de

protecteur désigné, prend possession du château de Doizieu, comptant bien aussi

par la même occasion posséder la fille. Le chapelain s’interpose, offrant son

corps en rempart, le sire des Farnanches le trucide sans état d’âme. Blanche se

présente dès lors comme une proie facile, mais la damoiselle, qui paraissait si

frêle, défend sa vertu avec tout le courage de son innocence, et le félon ne

parvient point à ses fins. Saint-Paul se résout alors à se contenter du

château, et il fait enfermer Blanche dans une geôle de bas étage.

Le temps passe… Un jour, un fidèle écuyer de Roger

Plantevelu parvient à déjouer la surveillance des soldats des Farnanches, il va

prévenir Renaud de Malleval. Le beau seigneur, comme le Prince charmant des

contes de fées, vole au secours de sa belle. L’amour rend aveugle, et dans le

cas présent inconscient, car le fougueux Renaud parti attaquer seul le donjon

de Doizieu s’y retrouve piégé comme un débutant, et va lui aussi faire

connaissance avec la paille humide des cachots. L’écuyer décide alors d’aller

rejoindre son maître Roger dans le lointain pays des Cathares, priant Dieu de

l’y retrouver avant qu’il ne soit trop tard. Dieu entend ses prières sans

doute, car au bout de quelques jours de chevauchée son chemin croise celui de

Roger. Le seigneur de Doizieu s’en revient de la croisade : à peine

était-il arrivé en Occitanie qu’il a fait une mauvaise chute de cheval, et il

se serait sans doute brisé les reins dans un ravin si un solide gaillard du

crû, que la Providence avait placé là, ne l’avait retenu dans sa chute. Roger a

pris cela comme un signe du Ciel, il a abandonné toute idée de croisade et il rentre

avec son sauveur, qu’il a pris à son service. Lorsque son écuyer le rejoint c’est

pour lui apprendre l’affligeante nouvelle.

Roger Plantevelu et son host franchissent à marches

forcées la distance les séparant de Doizieu. En moins de temps qu’il ne faut

pour le dire, l’armée d’occupation est défaite, Roger se fait reconnaître comme

le seul maître des lieux, Blanche et Renaud sont libérés, et le traître est

ligoté sur un cheval. Roger va lui appliquer le châtiment réservé aux félons.

On bande les yeux de la monture, on la fait monter sur le coteau opposé, on la

dirige vers la falaise, qui servira de Roche Tarpéienne… Un coup de fouet sur

sa croupe et le cheval, entraînant le traître ligoté, chute dans le vide. L’homme

et sa monture s’écrasent sur les rochers, l’animal est tué sur le coup, mais le

sire des Farnanches agonisera pendant trois jours, le corps brisé emprisonné

dans son armure. Une âme sensible finira par recouvrir sa dépouille d’un suaire

de drap noir. Pendant ce temps Roger Plantevelu festoie avec sa fille retrouvée

et son fiancé. Il n’oublie pas son sauveur, qui a pris une part ardente à la

bataille. Il a décidé de l’installer sur ses terres, lui donnant en mariage

pour l’occasion une suivante de sa fille. Dans son lointain pays, l’homme

cultivait une plante comestible, la berle, il exerçait donc le métier de

berlier. Ce nom deviendra son patronyme. C’est ainsi que les Berlier ont fait

souche à Doizieu, en un lieu toujours nommé La Berlière. Ils ont depuis bien

essaimé dans la région…

|

La légendaire Roche du Suaire

|

<Retour

au Sommaire du Site>

|

Les légendes ne sont que ce qu’elles sont… Mais l’on ne

peut s’empêcher de trouver bien curieux le nom du seigneur de Doizieu, seigneur

imaginaire certes, mais la mémoire collective a peut-être renvoyé par ce nom

quelque reflet d’un passé oublié. Plantevelu ne doit pas se comprendre

« plante velue », il y aurait un E à la fin dans ce cas.

« Plante » est à prendre comme la forme conjuguée du verbe planter,

c’est un homme réputé pour « planter velu », c’est-à-dire engendrer

des enfants poilus. Dès lors tout un relent de croyances relatives aux

Mérovingiens refait surface… Les « rois velus », reconnaissables à

leur forte pilosité… Mais c’est peut-être attacher trop d’importance à un

personnage de conte de fées…

Terre de légendes, Doizieu se distingue aussi par

quelques originalités. Pendant des décennies, à l’époque où la mairie occupait

l’ancien donjon, Doizieu offrit la particularité d’être la seule commune de

France dont le cachet officiel ne représentait pas la République, mais un

chirat (2) planté de sept pins, droits comme des cierges. L’image du chandelier

à sept branches, la Ménorah, visible sur un vitrail pilatois (voir le dossier

« un bien curieux vitrail à Véranne » en rubrique Archives),

s’y décalquerait parfaitement… Sous le chirat de grosses pierres entassées apparaissait

la mention « Le Mont Pila ».

Sans T final… La commune finit par rentrer dans le rang, et adopta comme tout

le monde le tampon républicain. L’ancien cachet est cependant précieusement

conservé par la mairie, ce qui nous permet d’en montrer ici l’image, témoin

d’un temps révolu.

|

Exemplaire de l’ancien cachet de la commune

|

|

Et puis promenons-nous dans le village… Au pied de la

croix dont le socle sert également de fontaine, sur la place de la Platière, apparaissent

des étoiles sculptées… et des croix basques, assez inattendues en ce lieu… Le

plus étonnant, c’est que l’on retrouve la même croix basque sur un linteau de

porte, récupération probable d’un ancien linteau de cheminée, au début de la

ruelle montant vers la tour.

|

Les Croix basques

Socle de la

croix

Linteau rue de la Tour

|

|

L’ÉGLISE… ET SES CURÉS DÉMISSIONNAIRES

Le premier lieu de culte chrétien de Doizieu fut sans doute la chapelle

du château. Une première église paroissiale fut construite apparemment au XVIème

siècle, son abside a subsisté dans l’église actuelle qui date de 1804. Elle est

dédiée à saint Laurent, dont on peut voir la statue sur le parvis. On récupéra

pour l’occasion l’horloge de l’ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez,

qui avait cessé son activité peu de temps avant. Le mécanisme, mû par un

système de contrepoids, possédait trois cloches d’inégales grosseurs, sonnant

les quarts, les demies, et les heures. Puis au début du XXème siècle

on la remplaça par une horloge plus moderne, avec des cadrans placés sur deux

des faces du clocher. La commune de Sainte-Croix-en-Jarez réclama sa vieille

horloge, mais en vain. Pendant longtemps, l’un des contrepoids, un cube en

pierre, fut déposé sur le parvis, on pouvait y voir diverses inscriptions sur

ses deux de ses faces.

|

|

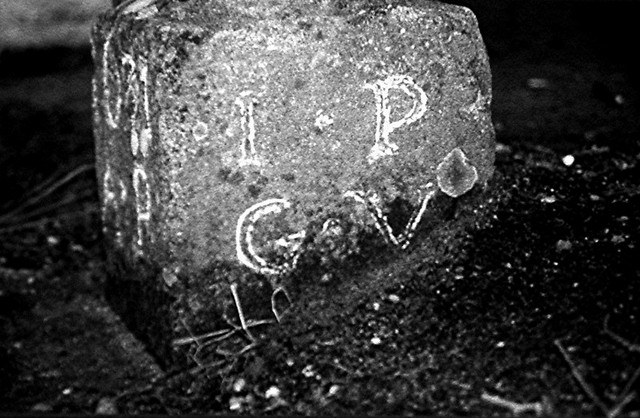

Deux photos anciennes du contrepoids de l’horloge de

Sainte-Croix-en-Jarez,

qui fut récupérée pour l’église de Doizieu puis abandonnée.

ci-dessus inscriptions 1631 A – P

ci-dessus inscriptions I – P - G – V

|

La cure de la paroisse de Doizieu était installée

dans un gros bâtiment proche de l’église. Curieusement, entre 1582 et 1700,

plusieurs prêtres de Doizieu ont démissionné, remettant leur cure entre les

mains de l’archevêque de Lyon dont ils dépendaient, à charge pour lui de

désigner un successeur. Ces démissions furent enregistrées par des actes

notariés, conservés aux Archives Départementales de la Loire. En 1631 par

exemple, Messire Jean Clère, curé de Doizieu, se déclare résigné « à

remettre purement et simplement entre les mains d’éminentissime et

révérendissime Monseigneur Alphonse Louis Duplessis de Richelieu, Cardinal

Archevêque de Lyon, patron et collateur de la cure dudit Doizieu, ou de son

vicaire général, à savoir laditte cure ou église Parochialle dudit Doizieu avec

ses annexes droits revenus appartenances et dépendances d’icelle .» Le

curé ne précise pas les raisons de sa démission, se bornant à dire qu’il

« ne peut plus vaquer comme il est dit à desservir laditte cure ou

église paroissiale dudit Doizieu .» Selon une rumeur persistante, les

curés de Doizieu logés dans une cure adossée à la colline, donc humide, tournée

au nord, ne voyant jamais le soleil en hiver, jalousaient leurs collègues de la

nouvelle paroisse de Saint-Just, installés dans une cure bien exposée et agréable

à tous points de vue…

|

L’église de Doizieu aujourd’hui

|

<Retour

au Sommaire du Site>

|

De la ferveur religieuse des Doizerains, notée par Jean

du Choul, subsistent plusieurs croix. Sur la place de la Platière, une croix

moderne a remplacé la haute croix de 1547, haute de quatre mètres, offerte par

Louis de Laire, seigneur de Doizieu. On y voyait sur le croisillon, d’un côté

un Christ nimbé et de l’autre la Vierge, et sur le fut plusieurs statuettes

dont celles de Notre-Dame des Douleurs et de saint Laurent, patron de la

paroisse. Encore visible sur les cartes postales du début du XXème

siècle, cette croix, que l’on dit avoir été brisée par la manœuvre malheureuse

d’un camion, a disparu. Une autre croix orne le chemin du cimetière, elle date

de 1621 et on y retrouve le Christ, la Vierge et saint Laurent. On peut

signaler aussi sur la route de la Terrasse, un peu avant le pont sur le Dorlay,

la « croix de la quinarde », ainsi nommée parce qu’une femme y venait

tous les jours pour pleurer son fils décédé (en patois quinarde = pleureuse).

Sur le socle de cette croix on remarque une zone rectangulaire plus

claire : c’est tout ce qu’il reste de l’affiche annonçant la mobilisation

générale à la veille de la seconde guerre mondiale… à noter qu’un itinéraire pédestre balisé, au départ de

Doizieu, permet de voir par une randonnée facile l’ensemble des croix

intéressantes du secteur. Dépliant disponible en mairie.

|

Le donjon et la croix de 1547, au début du XXe

siècle

|

|

NOTES

(1) L’architecte Eugène Viollet le Duc, qui restaura la

cité de Carcassonne, est l’auteur du monumental Dictionnaire raisonné

d’architecture médiévale, un ouvrage de référence d’une rare érudition,

entièrement consultable sur Internet <ICI>.

(2) Pour les internautes étrangers à notre région,

précisons qu’un « chirat » est un vaste éboulis de pierres remontant

aux époques glaciaires. Les chirats sont caractéristiques du Pilat, ils se

distinguent des éboulis d’autres régions par leur nature géologique, composée

essentiellement de gneiss.

|

Nous présentons de vives félicitations à Patrick

pour avoir réalisé un Dossier à la fois copieux et

inédit. Il est temps à présent de retrouver notre

nouvel invité, l'audacieux Daniel Dugès.

|

|

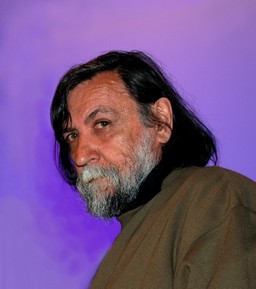

Daniel Dugès est un peu un

touche-à-tout. Professeur d’arts plastiques, il se lance tout naturellement

dans la peinture, très influencé par les surréalistes, et présente plusieurs

expositions en diverses régions de France. Son goût pour les arts se développe

aussi dans le domaine musical : il écrit de nombreuses chansons,

enregistre trois disques, et se produit sur scène avec des amis musiciens

pendant plus de vingt ans. Sportif, il goûte au golf, au pilotage d’ULM, mais

surtout au tennis dont il deviendra professeur et joueur professionnel.

Passionné par l’aventure cathare, en enfant du pays (il est natif de

Montauban), il passe dans sa jeunesse toutes ses vacances sur les traces des

Parfaits. Cela ne fait que renforcer son attrait pour le mystère. Aussi se

passionnera-t-il pour l’affaire de Rennes-le-Château, lorsque le hasard

l’amènera en 1989 sur la célèbre colline du Razès.

Daniel Dugès se lance

aussitôt, à son tour, dans la recherche du secret de l’abbé Saunière. En homme

de terrain, il n’hésite pas à parcourir la région en tous sens, crapahutant

pour en découvrir les moindres recoins cachés. Son goût pour l’enseignement le

pousse à présenter de nombreuses conférences, et ses compétences

professionnelles l’amènent à s’intéresser plus particulièrement aux liens entre

Rennes-le-Château et Nicolas Poussin. Il publie le résultat de son travail dans

une brochure, Le secret de Nicolas Poussin, rééditée en 2006.

Parallèlement, avec un œil averti de peintre percevant peut-être ce que le

commun des mortels ne voit pas, il jette un regard neuf sur l’église de

Rennes-le-Château, son décor, et entrevoit alors une vérité cachée… Mais il est

temps de lui laisser la parole.

|

|

REGARDS DU PILAT : Bonjour Daniel. Demain est un autre jour, mais Bérenger

Saunière aura marqué votre existence et « usé », ou encore consommé de vos

cellules grises. Comment pouvez-vous expliquer l’engouement et son

exceptionnelle massive attirance en comparaison à tant d’autres énigmes

nationales ou encore internationales ?

DANIEL DUGES : Je pense qu’au départ il y a eu deux phénomènes,

l’attrait du trésor et le goût pour le “caché” ,le mystère. Avec le temps, le

trésor a perdu un peu de son aura, quoique certains le cherchent encore. En

revanche le goût de l’homme pour le mystère est quelque chose d’éternel, c’est

ce qui fait le fondement des religions. Comprendre l’incompréhensible est le

paradoxe à l’origine de toute quête. Tous les gens fascinés par cette histoire,

dans le monde entier, se retrouvent par leur goût naturel pour le mystère,

entraînés dans le tourbillon de la découverte du secret. Il y a toujours eu des

mystères fascinants, l’île de Pâques , le triangle des Bermudes, la construction

des pyramides etc. Mais cette histoire ici est plus forte car elle révèle

aujourd’hui une crise identitaire de notre société, puisqu’elle remet en

question le Christianisme qui est la base de notre civilisation. A travers

l’affaire de Rennes, et c’est ce qui a fait la force du Da Vinci Code, l’homme

du vingt et unième siècle cherche à savoir qui il est, en revenant sur son

histoire, sur celle de son art et en essayant de découvrir ce que l’on a pu ou

voulu lui cacher.

REGARDS DU PILAT : Il n’existe pas « une » manière de s’impliquer dans

l’affaire de «Rennes-le-Château ». Nicolas Poussin sera votre approche première,

tout au moins une publication personnelle en 2006, pour aller au-devant du grand

public. Aujourd’hui, comment pourriez-vous nous résumer l’importance de ce

personnage dans l’énigme castelrennaise ?

DANIEL DUGES : Effectivement tous ceux qui sont entrés en

recherche dans l’affaire de Rennes ont eu une accroche différente. Pour ma part

ce fut Poussin, sans doute pour des raisons professionnelles, je ne voyais pas,

à priori, pourquoi on mêlait ce peintre, assez austère de caractère, à cette

histoire. J’ai appris à apprécier ce personnage en travaillant sur son œuvre, et

sur sa vie. Le sérieux exemplaire dont le caractérisent ses contemporains fit

qu’on l’appela après sa mort le “peintre philosophe”, il fallait donc prendre au

sérieux son implication éventuelle dans l’affaire. Aujourd’hui on peut dire

qu’il est le premier à laisser filtrer un peu du secret. Grâce aux “Bergers

d’Arcadie” mais aussi à une grande partie de son œuvre nous entrevoyons une

vérité diffuse, qu’il a su protéger, derrière le voile de l’art. Mais il est

indispensable dans la recherche, car il est la caution du sérieux de

l’entreprise. Sans sa présence, l’affaire de Rennes n’aurait pu rester, pour

moi, que le dérapage d’un petit curé du XIXe.

REGARDS DU PILAT : A la fin des années 1980, vous avez posé votre premier

orteil sur la jolie colline du Razès, en tous les cas, la plus célèbre. Gérard

de Sède et Henry Lincoln, en ces époques qui certes s’éloignent, ne peuvent vous

avoir été indifférents. Avec ce recul, jugez-vous positives ou efficaces, les

évolutions des hypothèses, les développements postérieurs aux travaux respectifs

de ces deux personnages notoires que nous venons de vous citer ?

DANIEL DUGES : Il n’y aurait peut-être pas d’affaire de Rennes

sans les livres de Gérard de Sède, même si nous savons aujourd’hui, dans quelles

circonstances et sous quelles influences le premier livre a été écrit. Il a été

l’élément déclencheur de l’enthousiasme pour ce petit village de l’Aude, et son

livre “l’or de Rennes” est un élément fondamental que tout chercheur se doit

d’avoir lu. On a beaucoup critiqué le travail de Gérard de Sède au fur et à

mesure que des nouvelles hypothèses apparaissaient, pourtant à la relecture, on

se rend compte qu’un certain nombre d’informations qu’il détenait, même quand il

ne donnait pas ses sources, se sont avérées exactes. Dans son dernier ouvrage :

“Le dossier, les impostures, les fantasmes, les hypothèses”, il remet en

question une partie de ses travaux précédents et il touche de très prêt ce qui

sera pour lui une hypothèse et qui devient dans mon dernier ouvrage, pour moi,

une réalité. D’ailleurs je tenais à lui rendre hommage, car au milieu des

hypothèses farfelues une partie des siennes, en particulier dans son dernier

livre, nous paraissent maintenant bien solides. Quant à Henry Lincoln, il est

avec “l’énigme sacrée” un des moments incontournables de cette affaire. Même en

sachant aujourd’hui l’influence néfaste qu’a eu le pseudo “Prieuré de Sion” sur

son travail, il a soulevé par ce livre les enthousiasmes et provoqué sans nul

doute un grand nombre de vocation de chercheurs. Pour comprendre cette histoire

il n’est pas nécessaire d’avoir lu beaucoup de livres, peut être moins d’une

dizaine, ceux de Gérard de Sède et « l’Enigme sacrée » en font incontestablement

partie. Après eux, les choses se sont précisées, soit par leur contestation,

soit au contraire en contribuant à démontrer la justesse de certains détails,

mais on peut dire qu’ils ont été les catalyseurs de l’aventure castelrennaise.

Le bouillonnement culturel qu’a généré cette recherche a évidemment provoqué

l’apparition de théories qui ne me paraissent pas solides ou peu crédibles, mais

il n’y a pas de recherche sans fausses pistes, et on ne peut nier que la force

de l’imagination créatrice préside souvent à l’élaboration des hypothèses. La

seule chose que je déplore, dans le travail de certains chercheurs, est de

passer plus de temps à démolir les hypothèses des autres qu’à apporter de vraies

solutions. Ce n’est pas la peine de perdre du temps à dire ou à essayer de

prouver que tel ou tel chercheur a dit une bêtise, d’abord parce que ces

démonstrations sont souvent aussi ridicules que les hypothèses qu’elles

prétendent démonter, mais aussi, parce que devant la progression des travaux,

les idées erronées s’effondrent toutes seules, et la recherche

continue.

REGARDS DU PILAT : Vous êtes l’un des quatre auteurs principaux de l’ABC de

RLC, la première encyclopédie de Rennes-le-Château publiée au printemps dernier.

Comment avez-vous été amené à travailler à ce projet, que lui avez-vous apporté,

et que vous a apporté cette expérience ?

DANIEL DUGES

: C’est Christian Doumergue que je connais depuis quelques

années et avec qui s’est établie une relation

d’amitié, qui travaillait déjà sur le projet et

qui m’a présenté à Thierry Garnier. Celui-ci m’a

intégré à l’équipe et m’a

présenté à son tour à Patrick Berlier, avec

qui j’ai rapidement sympathisé. Je suis surtout intervenu dans

deux domaines : la géographie des lieux et des sites que je

connais bien, pour les avoir parcourus pendant vingt ans, et la

cryptographie qui est un domaine qui me passionne. Mais je suis loin

d’avoir fait toutes les “entrées” dans ces domaines, d’ailleurs

chacun de nous, s’il avait une couleur dominante dans ses

responsabilités, a travaillé sur des entrées

particulières dans lesquelles il s’avérait détenir

plus de connaissances. Je crois qu’aucun d’entre nous n’aurait

été capable de faire ce travail tout seul, l’ABC de RLC

est le fruit de l’affrontement de nos connaissances et de nos

spécialités. Sur beaucoup de sujets, nous étions

d’accord, mais pas sur tous, il a fallu gratter, aller chercher les

preuves et les références de ce que nous avancions avant

de pouvoir les intégrer dans l’ABC. En cela je crois que chacun

d’entre nous a appris des autres beaucoup de choses, et tout en

écrivant l’ABC nous avons fait avancer la recherche en

général, mais aussi nos propres connaissances, car la

vérification de certains éléments nous a

apporté bien des surprises. C’est pourquoi l’ABC n’est pas

seulement un livre de compilation mais c’est aussi un ouvrage de

recherche qui permettra à tout un chacun de faire un pas en

avant dans la connaissance de cette histoire. Je voudrais ici rendre

hommage à Thierry Garnier qui a su ménager les

sensibilités, et organiser le travail de chacun de nous et

nous demander d’aller toujours plus loin au fond de nos

ressources. Sans parler du travail de gestion des informations, car

s’il y a quatre auteurs principaux, il y a en fait douze

collaborateurs. Imaginez sur l’ensemble des sujets traités, la

masse incroyable d’informations que notre homme a du orchestrer. Il

fallait toute sa persévérance et son talent pour aller au

bout de l’entreprise. Mais il y est arrivé le diable et avec

ça nous, les auteurs, non seulement sommes toujours amis mais

sans doute plus près que nous ne l’avons jamais

été.

REGARDS DU PILAT : Après cette collaboration, et la publication de votre

propre livre sur les liens entre Nicolas Poussin et Rennes-le-Château, il est

clair que vous faites partie des spécialistes de ce mystère, ce que confirme

votre engagement au sein de l’association Terre de Rhedae. Quelle est votre

vision personnelle de l’énigme de Rennes-le-Château ?

DANIEL DUGES : Personnellement ayant abordé l’histoire par le

biais de Nicolas Poussin je n’ai jamais été vraiment attiré par l’idée d’un

trésor, même si trésor il y a ou si trésor il y eut. D’abord parce que l’idée

d’un trésor ne me “branche” pas tellement, et surtout parce que l’attitude de

Béranger Saunière ne m’a jamais paru être celle d’un inventeur de trésor. Assez

rapidement je me suis orienté vers un secret qui aurait concerné le Razès, et en

particulier d’un secret religieux. j’ai eu l’occasion d’avoir en main des

documents privés qui se rapportaient à cette affaire et qui confirmaient

l’hypothèse de ce secret, dont la région de Rennes-les-Bains aurait été

l’épicentre. Ce que confirme le livre incontournable, mais difficile d’accès, de

l’abbé Boudet. Mais les propriétaires de ces documents ne souhaitant pas qu’il

soit fait de la publicité autour d’eux, je ne peux en parler plus. j’ai toujours

essayé de traiter cette affaire en historien, c’est-à-dire de ne pas avoir

d’idées préconçues. Si l’idée du trésor ne m’intéressait pas, je n’ai jamais

exclu l’idée qu’il pouvait y en avoir un. Certains éléments me laissent à penser

qu’il y a effectivement un dépôt d’objets anciens et précieux, mais auxquels

l’abbé Saunière n’aurait jamais eut accès. En revanche toutes mes recherches me

portent à penser qu’il y a un secret, dans le Razès, lié à la tombe de Marie

Madeleine et à l’éventuel dépôt du corps du Christ. Je rejoins en cela les

hypothèses de mon ami Christian Doumergue. Ceci dit, j’avance posément sans

essayer de soutenir une hypothèse contre vents et marées, ce qui m’a amené

parfois sinon à changer de cap mais du moins à nuancer mes pensées. ”Errare

humanum est sed perseverare diabolicum est.” Certaines choses se sont décantées,

aujourd’hui on peut envisager l’histoire d’une manière qu’il était impossible de

soutenir dans les années soixante. Par exemple on sait maintenant que Bérenger

Saunière n’est pas le centre de cette histoire et qu’il n’est pas un grand

mystique qui réalise une église à sa démesure. On a découvert pas mal de choses

sur lui qui le placent un peu au second rang. Lorsque je faisais mes premières

conférences, il y a plus de quinze ans, et que je disais qu’il était

probablement un “second couteau”, je voyais bien des visages se fermer comme si

j’avais commis un sacrilège. L’approche de l’histoire évolue, on a vu apparaître

quelques chercheurs consciencieux, et peu à peu quelques vérités se font jour.

REGARDS DU PILAT : Vous venez de publier un nouveau livre sur ce sujet

brûlant “Entre la rose et l’équerre”, avec une approche totalement nouvelle de

l’affaire, fondée entre autres sur une lecture inédite de l’église de

Rennes-le-Château. Pouvez-vous nous en dire plus et nous donner envie de lire

cet ouvrage sûrement passionnant ?

DANIEL DUGES : Mes recherches m’ont amené à travailler plutôt sur

la région de Rennes-les-Bains pendant des années, et j’avoue que j’avais un peu

délaissé Rennes-le-Château et l’abbé Saunière lui-même. Pour moi, on ne savait

que très peu de choses de sa véritable vie, et on lui a fait dire et faire

tellement de choses que le personnage m’échappait et pour tout dire m’agaçait un

peu. En revanche la mode consistant à dire : “Il ne s’est rien passé de spécial

à Rennes-le-Château” m’irritait grandement. On a vu un certain nombre de

personnalités des médias prendre de haut les “pauvres fous” qui cherchaient à

comprendre cette énigme, et je trouvais cette suffisance et ce “politiquement

correct”, un rien déplacé, quand, au même moment, personne n’était capable de

dire ce que représentait le “Grand Bas Relief” du fond de l’église. Car, à mes

yeux, nul doute qu’il ne s’agissait pas du “Sermon sur la montagne,” comme on le

dit volontiers, la phrase l’illustrant n’étant pas dans ce fameux discours. Or

aucun religieux n’aurait pu faire une telle faute. J’ai donc cherché la

signification de cette œuvre en repartant de zéro. J’ai surtout abandonné l’idée

qu’elle pouvait être une indication de nature à orienter un éventuel chercheur

vers un trésor. Après deux ans de recherches, j’ai fini par trouver sa

destination exacte. Elle n’est pas conçue pour éclairer quelqu’un qui cherche,

mais pour illustrer le savoir de quelqu’un qui sait déjà. En fait il s’agit de

personnage exécutant des signes appartenant tous à la tradition maçonnique. Je

ne donnerai qu’un exemple : le personnage de droite en haut qui semble présenter

quelque chose à Jésus est en réalité en train de lui montrer qu’il pose son

pouce sur la phalange de son doigt. C’est là un attouchement maçonnique au grade

de compagnon. Le bas-relief est donc dans son ensemble une exposition de la

tradition maçonnique. Ayant ce fil en main j’ai tiré la bobinette et l’ensemble

du décor de l’église a chut. L’église paroissiale de Rennes le château est un

temple maçonnique ! Cet édifice a été réalisé par des gens qui étaient proches

de l’Eglise mais qui revendiquaient la tradition maçonnique comme leur

appartenant, en s’opposant par là à la Franc-maçonnerie régulière que nous

connaissons. Il fallait en fait replacer la construction de ce lieu dans le

conteste politico-religieux de l’époque. Au début du XIXe les loges maçonniques

sont constituées de personnes plutôt monarchistes et proches de l’église, à la

fin du XIXe tout a basculé, les loges sont devenues républicaines et laïques.

Dans cette fin de siècle, une guerre souterraine s’est déclarée entre deux

visions maçonniques. La Franc-maçonnerie ayant pris la tête du combat laïc en

contribuant largement à faire voter la loi de 1901 sur les associations et celle

de 1905 sur la séparation de l’église et de l’état. On trouve dans un bon nombre

de régions de France des traces discrètes de ce combat, et plus la région est

marquée par la Franc-maçonnerie moderne, plus une réaction de tradition

maçonnique s’installe dans les églises. Mais officiellement il n’y a pas de noms

pour ces associations, elles sont restées totalement secrètes, face à la

Franc-maçonnerie qui, elle, est devenue une organisation “discrète”,

c’est-à-dire dont on connaît quelque peu l’histoire. Ainsi dans l’église de

Rennes-le-Château tout a un sens, du Grand Bas Relief au diable de l’entrée. Je

vous invite à lire mon livre pour en savoir plus, j’y apporte des preuves

irréfutables et j’ouvre quelques portes, par lesquelles j’espère bien découvrir

d’autres vérités dans l’avenir.

REGARDS DU PILAT : Parallèlement, vous nourrissez un véritable amour pour

la terre cathare, pour ses traditions, son histoire, pour la langue occitane,

amour sans doute attisé par votre âme d’artiste. Pouvez-vous nous parler, en

quelques lignes, de cette autre passion ?

DANIEL DUGES : Effectivement, j’ai passé toutes mes vacances à

l’âge de vingt ans au pied du château de Montségur, à Serrelongue. J’ai parcouru

le “pog” dans tous les sens pour vivre l’histoire de ces hommes qui ont connu là

une aventure si courte (40 ans) et si définitive en même temps. C’est là que

j’ai rencontré les personnages qui figurent dans mon roman :”Le temps du

laurier”. Ils sont nés de mes souvenirs de promenade dans les “chemins secrets”

jalonnant le pog. Je me souviens de sortie sur le terrain avec le livre de

Fernand Niel “Les cathares de Montségur” à la main, pour voir tout ce dont il

parlait, pour chercher la nécropole jamais trouvée, comme plus tard je

crapahutais dans le “cromlech” de l’abbé Boudet sur les traces de la vraie

langue celtique. Ce plaisir-là de lire et de vivre ensuite ce qu’on a lu est une

sensation pour moi inoubliable, et un plaisir inégalable. C’est encore là que

j’ai rencontré la langue occitane pour laquelle je me suis enflammé, et c’est

une rencontre avec Claude Marty, le barde de l’Occitanie qui m’a poussé à écrire

mes premières chansons en occitan. Avec un de mes amis nous avions fait un film

et notre idée fut de tourner les jours où les événements se sont produits. Nous

étions donc au château un 16 mars très tôt le matin, et là nous avons ressenti

ce que les parfaits ont pu percevoir en descendant vers le bûcher, il faisait

froid et il neigeait. Jamais nous n’aurions pu imaginer qu’il y eut de la neige

ce jour-là et pourtant... Je suis plutôt un solitaire, mais, partager ces

moments-là est sans doute une des plus grandes joies de ma vie. C’est ainsi

qu’il y a plus de quarante ans, j’ai découvert Quéribus, Peyrepertuse,

Puylaurens etc. A l’époque, il n’y avait pas de route, il fallait une heure

pour monter à Peyrepertuse , et l’on s’y retrouvait seul, mais quelle récompense

après l’effort ! Quand on est à Montségur, on est devant le mythe, on ressent

les mêmes choses qu’à Rennes-le-Château, on se dit je vais tout comprendre et on

ne comprend pas. Et cette envie de savoir vous tenaille et vous pousse à venir

et à revenir sans cesse. C’est sans doute cela le sens de la quête, cette

recherche de l’absolue vérité.

REGARDS DU PILAT : L’heure de la retraite ayant sonné depuis peu,

envisagez-vous à présent de consacrer un temps beaucoup plus conséquent, pour

par exemple, vous efforcer de valider un cap ou des résultats vous semblant à

portée de main, de pioche ou de tout autre moyen, informatique aussi, et visant

à résoudre en partie, voir significativement l’affaire de RLC ?

DANIEL DUGES : J’aurai sans doute beaucoup plus de temps à

consacrer à des conférences pour partager mon plaisir, à écrire, à réfléchir,

mais je n’ai pas la prétention de résoudre l’énigme de Rennes, je prendrai ce

qui viendra ! Cette affaire est tellement compliquée et tant de gens ont

brouillé les pistes, que nul ne peut avoir la prétention de débrouiller cet

écheveau, et ceux qui disent : “c’est tout simple” sont, en fait, noyés dans

leur propre rêve. En revanche j’espère aller le plus loin possible dans la

découverte de la vérité historique. Il reste bien des questions en suspend, qui

paraissent des points de détail mais qui peuvent faire basculer toute

l’histoire.

REGARDS DU PILAT : Envisagez-vous parfois sérieusement de tourner un jour

définitivement la page, que l’affaire soit d’ailleurs ou non résolue, par

conséquent passer à tout autre chose, en passionné caractéristique que vous

êtes, se laissant porter par des ressentis qui ne se contrôlent pas forcément

?

DANIEL DUGES : J’ai passé ma vie à sauter de passions en

passions, qu’elles soient sportives ou culturelles, donc, j’ai peur de continuer

encore comme ça... Je fais les choses dans la mesure où j’y prends du plaisir.

Pour l’instant je dois dire que j’en prends beaucoup sur la piste des prêtres de

l’Aude. Ceci-dit, si le poids des joies venait à être contrebalancé par les

inconvénients, je passerais certainement à autre chose. Parallèlement à mes

recherches, j’écris des romans, j’en suis à mon troisième. Ils sont teintés bien

sûr de tout ce que j’ai appris dans mes recherches sur l’affaire de

Rennes-le-Château. Je trouve dans ce travail un plaisir sans cesse grandissant

et si je décidais de tourner la page de l’affaire de Rennes peut être

m’orienterais-je vers le roman. J’affectionne particulièrement le style

polar-ésotérique. A moins qu’une nouvelle passion ne vienne me surprendre entre

temps, sans que je n’y prenne gare !

REGARDS DU PILAT : Aurons-nous un jour le bonheur de vous accueillir dans

le Pilat, dont vous avez semble-t-il apprécié les « Regards » ?

DANIEL DUGES : Je ne connais pas du tout la région de Lyon, mon

histoire personnelle ne m’ayant jamais entraîné jusque là. Mais, à la lecture du

livre de Patrick Berlier et à sa fréquentation, je sens confusément que l’on

trouve bien des points communs entre ce coin de France et l’affaire de Rennes.

Ne serait-ce que l’éventuel déplacement de Saunière à Lyon. Le site des “Regards

du Pilat” semble m’inciter à considérer l’histoire de cette montagne et celle de

Rennes comme celle d’une “Grande Affaire” c’est pour moi une incitation à venir

renifler un peu de ce mystère. Il y a donc de grandes chances pour que je vienne

dans votre région un beau matin.

REGARDS DU PILAT : Grand merci et bonne route Daniel. Retrouvez son dernier livre en notre <Librairie>.

En Novembre

2008 avec Eric Charpentier,

nous étudierons, donc avec lumière douce :

Le Songe merveilleux de Béatrice

|