JUILLET 2022

|

|

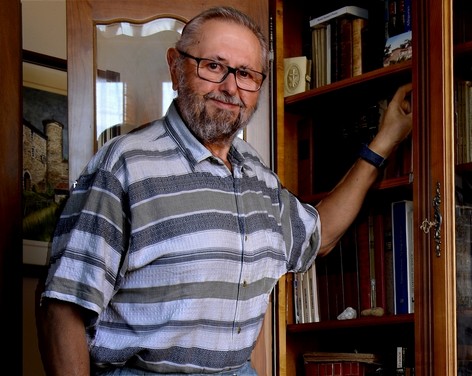

Patrick Berlier |

LES

GÉANTS DU PILAT Ce titre

surprend

sans aucun doute. Des géants dans le Pilat ? Oui, il y a

bien ces

arbres, les sapins géants du Grand

Bois

ou de la forêt de Taillard, mais pourtant les géants dont

il va être question

étaient bien des hommes. En effet dans les croyances populaires

il ne manque

pas de traditions relatives à des géants. La Bible les

évoque, ce sont les Nephilim

de la Genèse, les enfants que les fils de Dieu ont eu

avec les filles

des hommes, ou encore Samson à la force surhumaine. Gargantua et

Pantagruel ont

été rendus célèbres par les œuvres de

Rabelais, et les carnavals des régions du

Nord perpétuent encore le souvenir légendaire des

géants. On le sait moins,

mais des traditions analogues existent dans le Pilat, et nous allons

tenter d'en

faire le tour. Il convient de commencer par cet endroit, proche de

Saint-Régis-du-Coin, où furent découverts des

ossements humains qui de toute

évidence appartenaient à des personnes d'une taille

imposante.

Vue du village de

Saint-Régis-du-Coin au

début du XXe siècle LE CHAMP DES

FUSTS Ce nom est

celui

d'un lieu où sont encore visibles les vestiges d'un dolmen, ou

petite allée

couverte, aujourd'hui considéré comme authentique. Quelle

est l'origine de ce

nom d'apparence bien intrigante ? Il faut voir pour le premier

terme la

déformation de « chant » dans le sens de

« côté le plus étroit

d'un objet ». Le mot désigne

généralement une pierre « de

chant », posée sur sa plus petite face. Quant

à « fust » (sans E

final), en ancien comme en moyen français ce mot est en rapport

avec le bois,

et peut désigner en particulier une « forêt de

grands arbres ». Par

Champ des Fusts il faut donc comprendre

« « pierres levées dans la

forêt ». Commençons par évoquer les

publications successives, et parfois

contradictoires, qui en ont parlé, dans l'ordre chronologique.

Jean-Antoine

de la Tour-Varan Ce site

mégalithique fut découvert durant les premières

décennies du XIXe

siècle. C'est le propriétaire du lieu à

l'époque, M. Joseph-Antoine Colomb de

Gast, qui en 1841 envoya un courrier à Jean-Antoine de la

Tour-Varan,

bibliothécaire de la ville de Saint-Étienne et grand

amateur d'histoire

régionale, pour lui signaler diverses pierres antiques qu'il

avait inventoriées

ou découvertes dans son secteur. Il commença par

évoquer la Pierre des Trois

Évêques, puis il en vint à ce monument situé

sur ses terres, qu'il avait dégagé

peu de temps auparavant, et qu'il considérait comme une petite

allée couverte.

Cette lettre sera rendue publique en 1910 par le Bulletin de la

Diana. Voici

en quels termes M. Colomb de Gast contait sa découverte : « Le

monument druidique se compose de deux rangées de grosses pierres

brutes, non

taillées, mais évidemment placées à

dessein, dans ma propriété. Ces deux

espèces de murs sont recouverts de grosses dalles

également brutes, ce qui

forme une espèce de petite cabane en pierre d'un gros volume. Je

la connaissais

depuis longtemps, mais j'avais négligé de l'examiner

attentivement lorsque cet

été la lecture d'un précis d'archéologie me

fit trouver des ressemblances si

grandes avec la description d'un dolmen que je fus curieux de faire

fouiller et

de découvrir le pavé de ce monument qui est

également formé de pierres brutes

assez grosses et allant en pente d'un bout à l'autre pour

arriver à une rigole

qui se termine au fond du monument. Sous un gros rocher, avant

d'arriver au

pavé, nous avons trouvé une assez grosse quantité

d'ossements, surtout un grand

nombre de tibias et deux petits morceaux de vases qui paraissent

antiques. J'ai

fait examiner ces ossements par un médecin, il a reconnu qu'il y

avait mélange

d'ossements humains qui paraissent avoir appartenu à des hommes

plus forts que

nos habitants actuels et mélange d'ossements de taureaux et

d'autres animaux,

il a même reconnu qu'il y avait quatre os appartenant tous

à la jambe droite,

ce qui annonce que plusieurs corps ont été

là. » À

l'époque, on

attribuait les mégalithes à ceux que l'on pensait

être les plus anciens

habitants du pays, les Celtes ou Gaulois, et plus

particulièrement aux druides

tant ces monuments paraissaient présenter un caractère

religieux. On sait

aujourd'hui que les mégalithes étaient déjà

là, depuis au moins mille ans,

lorsque les Celtes sont arrivés dans notre pays vers l'an 600

avant notre ère.

Le plus surprenant, dans ce que rapporte M. Colomb de Gast, est

évidemment la

remarque du médecin ayant reconnu des « ossements

humains qui paraissent

avoir appartenu à des hommes plus forts que nos habitants

actuels » ?

Le Pilat en ces temps anciens aurait-il servi d'habitat à des

géants ? Le

mot est peut-être un peu fort, encore que les légendes,

attachées à certains

sites curieux, se chargent de l'entériner, comme nous le verrons. Quelques

années

plus tard Théodore Ogier entreprit la publication d'une œuvre

majeure, La

France par cantons et par communes, dont l'ambition était de

dresser pour

chaque commune de France un inventaire de ses richesses patrimoniales.

C'est en

1848 que parut le premier volume consacré au département

de la Loire. À

l'époque la commune de Saint-Régis-du-Coin n'existait pas

encore, aussi est-ce

l'article consacré à la commune de Marlhes qui

évoquait, pour la première fois

mais sans le nommer, le site du Champ des Fusts : « En

visitant la propriété de M. Coulon, nous avons

remarqué les restes d'un temple

druidique dont la forme est parfaitement conservée. A travers

ces ruines on a

découvert une espèce d'ossuaire, dont les débris,

quoique en partie calcinés,

permettent encore de distinguer les divers âges des

victimes ; nous ne

saurions trop encourager le digne propriétaire à

persister dans son louable

projet, de rétablir autant que possible ce monument dans sa

forme

primitive ; de nouvelles fouilles lui fourniront probablement les

ornements rustiques qui étaient le caractère de cette

époque barbare. » Il est bien

évident

que Théodore Ogier, qui ne tarissait pas d'éloges dans

son article sur

« la propriété de M. Coulon », ne

s'est pas lui-même déplacé, sans

quoi il aurait correctement écrit le nom de ce

propriétaire, M. Colomb de Gast.

En réalité l'auteur a fait appel pour chaque commune aux

services du curé de la

paroisse, qui était souvent le personnage le plus lettré

et le plus érudit de

la commune. Il faut croire que c'est lors de la copie de ces notes que

le nom

Colomb s'est transformé en Coulon. Pendant ce

temps,

J.-A. de la Tour-Varan préparait l'œuvre qui allait le faire

passer à la

postérité, les Chroniques des châteaux et

abbayes, en deux volumes, dont

il commença la publication en 1854. C'est dans le chapitre du

tome I consacré à

l'abbaye de Valbenoîte, et alors qu'il racontait comment les

moines eurent à

cœur de faire disparaître toute trace de la religion celtique qui

fut jadis

vivace à cet emplacement, que l'auteur évoquait

brièvement, sans le nommer, le

dolmen du Champ des Fusts, par une note de bas de page consacrée

aux monuments

druidiques de notre région : « A

Saint-Sauveur-en-Rue, dans la forêt de Taillac et dans la partie

qui est à M.

Colomb de Gast, on a trouvé, il y a quelques années, un

monument celtique fort

curieux, et en très-bon état : c'est l'une de ces allées

couvertes

qui portent, en plusieurs endroits, le nom de chambres des

fées. Les

parois sont en longues pierres brutes contiguës et posées

verticalement ;

le toit est formé de dalles larges et épaisses. Ailleurs

nous en reparlerons. » Ce petit

texte, un

simple paragraphe, appelle évidemment plusieurs remarques. La

commune de

Saint-Régis-du-Coin n'existait toujours pas, aussi l'auteur

localisait-il la

propriété de M. Colomb de Gast sur la commune de

Saint-Sauveur-en-Rue, dans « la

forêt de Taillac », ce qui paraît être une

coquille : il faut sans

doute comprendre « forêt de Taillard », le

bois Panère, dans lequel

est situé le Champ des Fusts, étant peut-être une

partie détachée de cette

forêt. En 1872,

L.-Pierre

Gras publia son Essai de classification des monuments

pré-historiques du

Forez. C'était un premier inventaire du patrimoine

mégalithique de notre

région, un document précieux car malheureusement beaucoup

des monuments décrits

ont aujourd'hui totalement disparu. Le chapitre IV, consacré aux

dolmens,

commençait par évoquer une allée couverte que l'on

reconnaît être celle du

Champ des Fusts, bien que ce nom n'apparaisse pas. L'auteur se

contentait en

fait de reprendre sous forme de citations les textes de ceux qui

l'avaient

précédé, La Tour-Varan et Théodore Ogier.

Il ajoutait cependant une remarque en

note de bas de page : « Les

ossements trouvés sous les dolmens sont les restes des victimes,

dans l'opinion

des archéologues qui pensent que ces monuments sont des autels.

''Pro victimis

homines immolant'' dit Cæsar : Comm. VI Cap. 16 » Cette

opinion,

basée sur ce que disait Jules César, était

évidemment erronée : les

Gaulois n'ont jamais immolé d'hommes sur les dolmens. Même

si on sait que

ceux-ci servaient probablement de sépultures, selon les

croyances complexes

d'une religion, bien antérieure à celle des Gaulois, qui

reste très mal connue. En 1889,

Félix

Thiollier publia son Forez pittoresque et monumental, un

ouvrage de

référence incontournable, aussi monumental que son titre.

L'auteur s'est livré

à une description minutieuse de cette région qu'il

connaissait bien, canton par

canton et commune par commune. Il s'était pour cela

entouré d'un certain nombre

de collaborateurs. Parmi eux, Messieurs Eleuthère Brassard et

Paul Tardieu, qui

se chargèrent de la rédaction de la partie concernant les

communes du canton de

Saint-Genest-Malifaux, dont celle de Saint-Régis-du-Coin,

créée en 1858. Après

avoir parlé des pierres Saint-Martin de Chaussitre, les deux

auteurs évoquaient

l'allée couverte du Champ des Fusts : « A

l'ouest du bois Panère, à 250 mètres environ au

nord du château de

Saint-Régis-du-Coin, en suivant le chemin d'intérêt

commun n° 28, du Tracol aux

Trois-Croix, au territoire appelé le Champ des Fusts,

à 100 mètres à

l'est dudit chemin, est une allée couverte complètement

enfouie dans terre,

orientée de l'est à l'ouest, ayant environ un

mètre de large à

l'intérieur ; la partie encore couverte est longue

d'environ deux mètres,

l'élévation est impossible à déterminer, le

sol étant exhaussé par des

éboulements ; les murs latéraux sont construits en

matériaux de toutes

dimensions et calés entre eux avec des petites pierres, sans

mortier d'aucune

sorte ; c'est tout à fait le système gaulois ;

les dalles servant de

couverture sont brutes et d'épaisseurs diverses. D'après

les dires de la

propriétaire, Mme de Bonneville, née Colomb de Gast, lors

de la découverte,

cette allée était fermée, à l'est, par une

dalle percée d'un trou et on aurait

trouvé à l'intérieur des débris de poteries

et des ossements d'homme et

d'enfant. » L'emplacement

du

Champ des Fusts paraissait décrit avec une précision que

l'ouvrage de Félix

Thiollier était le seul à donner. Le château de

Saint-Régis-du-Coin est dans le

centre du village, face à l'église. Mesurer 250 m est

facile, c'est pile 1 cm

sur la carte IGN 1:25000. Pourtant à l'endroit indiqué...

il n'y a rien. C'est

à se demander si les auteurs n'ont pas, volontairement,

cherché à brouiller les

pistes : il faudrait ajouter les deux distances indiquées,

250 et 100 m,

pour trouver la bonne mesure. Car le site est en réalité

à 350 m (et non 250)

au nord du château de Saint-Régis-du-Coin, et à

quelques mètres seulement de la

route D. 28 (et non à 100 m). Félix

Thiollier a lui-même réalisé un dessin

du monument, d'après un document fourni par M. Favarq, un membre

éminent de la

Diana, la célèbre société savante

forézienne. Pourtant ce dessin, le seul

existant semble-t-il, n'est pas inséré à la suite

de la description précédente,

comme si les auteurs avaient voulu embrouiller quelque peu les

lecteurs. En

fait il faut parcourir l'ensemble de l'ouvrage pour le

découvrir, en

illustration de l'article sur la commune de Luriecq, canton de

Saint-Jean-Soleymieu, rédigé par Paul Tardieu, qui s'en

justifie en disant

avoir voulu établir le parallèle avec le

célèbre dolmen que l'on peut voir dans

cette commune : « Ce

genre de monument est des plus rares en Forez ; nous avons eu

l'occasion

d'en signaler un à Saint-Régis-du-Coin qui paraît

absolument authentique et

dont nous avons donné le dessin à la page

précédente, préférant rapprocher ces

monuments pour permettre de les comparer. »

Le

dolmen du Champ des Fusts – dessin de Félix Thiollier Une vingtaine

d'années plus tard, la découverte finit par attirer

l'attention d'un éminent

préhistorien, M. Joseph Déchelette. Né à

Roanne, fils d'industriel, il commença

par succéder à son père à la tête de

l'usine familiale, tout en se passionnant

pour l'archéologie. Joseph Déchelette fut un des piliers

de la Diana, puis il

finit par abandonner ses fonctions pour se consacrer à sa

passion, publiant

plusieurs ouvrages toujours considérés comme des

références. Le savant vint de

Roanne, le lundi 24 octobre 1910, trois mois seulement après

avoir été chargé

par le ministre de l'Instruction publique d'une mission

archéologique

consistant à étudier les monuments préhistoriques

de la région. Il examina le

dolmen du Champ des Fusts, et le soir-même il écrivit une

lettre à Eleuthère

Brassard dans laquelle il lâchait ces mots sans appel, reflets de

sa déception : « J'ai

pu constater que la prétendue allée de

Saint-Régis-du-Coin n'a rien de

préhistorique. C'est une galerie récente et plutôt

moderne. »

Joseph

Déchelette Tous ceux qui

avaient examiné le monument se seraient-ils à ce point

trompés ? Que faut-il

comprendre par « galerie récente et plutôt

moderne » ? Joseph

Déchelette publia ensuite ses conclusions, un peu plus

argumentées, dans le Bulletin

archéologique de 1912, par une communication

consacrée aux cases en pierres

sèches de l'Auvergne. Voici en quels termes : « Il

existe dans le département de la Loire, sur la commune de

Saint-Régis-du-Coin,

lieu-dit Le Champ-des-Fusts, un monument qui est

considéré comme une galerie

couverte mégalithique. Or j'ai reconnu récemment qu'il

fait partie d'un groupe

de cases rectangulaires dont les substructions se distinguent nettement

sous le

gazon. Des fouilles permettraient sans doute d'en reconstituer les

dispositions

exactes. Entre deux des compartiments s'ouvre le prétendu

dolmen, sorte de

couloir ou de galerie large d'environ 1 m 50 et long de 4 à 5

mètres. Il est

formé par les murs en pierres sèches de ces deux maisons

et recouvert de

grandes pierres brutes, plates à l'intérieur, dont trois

sont encore en place.

Les autres, à la partie antérieure de l'allée, ont

disparu. « Au

premier examen en prendrait facilement cette galerie pour une

allée couverte

dolménique ; aussi tous les archéologues qui l'ont

décrite lui ont-ils

donné cette dénomination. Mais pour qui connaît les

cases de Villars il ne peut

y avoir aucun doute : ce sont les restes d'une galerie de

communication

tout à fait semblable aux précédentes. « Des

fouilles y ont été exécutées vers 1860 par

M. Colomb de Gast, puis plus tard

par M. Favarq, mais elles ont donné des résultats

absolument négatifs. » L'avis de ce

spécialiste reconnu était pour le moins

péremptoire ! Pour lui, la

prétendue allée couverte n'était qu'un passage

entre deux cases en pierres

sèches. Il se référait aux cases de Villars en

Auvergne (commune d'Orcines,

Puy-de-Dôme), dont deux communiquent entre elles par un long

couloir à peu près

souterrain. On pourrait se ranger à cet avis, s'il n'y avait pas

eu la

découverte des ossements. Enterrait-on les morts dans un couloir

de

communication entre deux cases ? Il est permis d'en douter... Mais

en

fait, Joseph Déchelette contourna le problème en passant

cette découverte

totalement sous silence : évoquant seulement les fouilles

de 1860, il

affirmait qu'elles avaient donné « des

résultats absolument

négatifs ». C'était peut-être vrai pour

ces fouilles-là, mais sûrement pas

pour celles de 1841, que Déchelette ne mentionnait même

pas. Il se murmure

cependant que le préhistorien aurait

récupéré les ossements, bien embarrassé en

effet par leur taille. Joseph Déchelette devait trouver la mort

sous les balles

allemandes en 1914. Quant aux ossements, on dit qu'ils se trouveraient

toujours

dans les réserves du musée Joseph Déchelette

à Roanne. Mais rien ne permet de

vérifier la véracité de cette rumeur. Cette

publication

ayant relégué le dolmen du Champ des Fusts au rang d'un

simple tas de cailloux,

personne ne s'avisa à tenter de le protéger. Aussi les

plus grandes dalles

servirent de matériau d'empierrement dans les années

trente, pour combler les

nids de poule de la route en contrebas. Sans doute sont-elles toujours

là, sous

le goudron... En 1946 J.-E.

Dufour publia son Dictionnaire topographique du Forez. Cet

ouvrage,

monumental lui aussi, recensait tous les noms de lieux du Forez, avec

leurs

formes anciennes, et un petit aperçu historique

complétait les articles

consacrés aux communes. Concernant Saint-Régis-du-Coin,

Dufour – qui au passage

écrivait Fustes, avec un E final, orthographe qui allait ensuite

prévaloir -

annonçait, en se rangeant à l'avis de

Déchelette : « On

signale sur le sol de cette commune, au Champ des Fustes, des groupes

de

pierres, qui ont fait penser à une allée couverte. En

réalité il ne s'agit que

d'un épierrement. » Cet avis

perdurait

encore lorsqu'en 1964 Jean Combe publia son Histoire du Mont Pilat

des Temps

Perdus au XVIIe siècle. Si l'auteur

méthodique ne pouvait pas

ignorer le site du Champ des Fustes, citant ce qu'avaient écrit

ses

prédécesseurs, il se contentait d'entériner l'avis

de Joseph Déchelette et de

J.-E. Dufour. Depuis les

archéologues semblent avoir révisé leurs

positions : pour la thèse de

Myriam Philibert Le mégalithisme dans la Loire,

publiée en 1986, le

monument du Champ des Fusts est bien un authentique dolmen, et

concernant le

Pilat c'est même le seul véritable

mégalithe recensé par cette publication : « Champ

des Fusts. Allée couverte ou dolmen disparu, orienté

est-ouest, large de 1 m et

longue de 2 m, fermée à l'est par une pierre

percée d'un trou, constituée par

une double rangée de montants bruts couverts de dalles. Une

fouille faite au

siècle dernier a permis de mettre au jour des ossements humains,

de la faune

(bovidé), des charbons de bois. Le monument a été

détruit vers 1940 et nous est

seulement connu par des dessins. » L'étude

de Myriam

Philibert suivait de peu la publication de la série de brochures

Le guide du

Pilat et du Jarez dont je suis l'auteur. C'est volontairement que

je n'ai

pas situé le Champ des Fustes au bon endroit, mais beaucoup plus

au nord. À

l'époque, personne n'avait encore publié la localisation

précise du monument,

et je n'ai pas voulu être le premier à attirer l'attention

sur un lieu privé.

Car le dolmen n'a pas entièrement disparu, il subsiste encore

plusieurs pierres

verticales. En 1998 parut

le

livre de Jeanne et Marcel Sève Saint-Régis-du-Coin

aux confins du Forez et

du Velay, constituant le premier ouvrage consacré à

l'histoire de cette

commune. Naturellement il évoquait le site qui nous

intéresse, et avec une

description constituant la plus complète publiée à

ce jour : « Le

''champ des Fustes de Saint-Régis''. Il n'est pas possible de ne

pas le

mentionner ici, car il a déjà fait couler beaucoup

d'encre. À l'heure actuelle,

on ne sait pas s'il a livré tous ses secrets... ni s'il les

livrera un jour. Il

est situé au-dessus de la D. 28, sur un terrain privé,

à gauche avant l'entrée

du bourg. « L'étymologie

du nom semble en rapport avec la présence du ''monument'' et

serait une

modernisation de l'ancien mot ''chant'' (il a donné ''enchant''

au XVIIIème).

Il signifiait ''grosse pierre''. ''Fustes'' serait un ancien mot celte

qui

aurait désigné une embarcation à fond plat,

capable de contenir quelque chose.

Il est à rapprocher de ''futaille'' que certains dictionnaires

définissent

comme des ''vaisseaux à tenir le vin''. « En

1841, J. A. Colomb signale la présence de ce ''monument''

à Monsieur A. de la

Tour-Varan et fait entreprendre des fouilles. Au XIXème

siècle, on

reconnaissait encore nettement dans cette construction une

''allée couverte''

(chambre funéraire) de 1m50 de large et de 4 à 5 m de

long, en partie enfouie

sous terre et recouverte de plusieurs grandes dalles plates dont 3

étaient

encore en place en 1910 (aujourd'hui, elles sont toutes

tombées). Ce dolmen

contenait, en 1841, une grande quantité d'ossements humains

ayant appartenu à

des hommes plus grands qu'aujourd'hui. Il y avait aussi des os

d'animaux

(taureaux), de la terre imprégnée de charbon de bois et

deux petits morceaux de

poterie. « Vers

1860, il y a de nouvelles fouilles. « Le

24 octobre 1910, par un soir de pluie, l'éminent

préhistorien, Joseph

Déchelette fait une visite rapide des lieux et conclut,

peut-être un peu vite,

que cette prétendue allée couverte n'a rien de

préhistorique : il passe

sous silence la découverte des ossements. « En

1920, Monsieur Salomon fait, à ce sujet, une déclaration

à la Diana de

Montbrison. « Vers

1930, on aurait utilisé quelques ''cailloux'' pour

l'empierrement de la D. 28

(goudronnée vers 1950). « Vers

1955 et 1968, d'autres fouilles, entreprises par des amateurs, ne

donnent pas

de résultats, mais elles n'ont peut-être pas

été menées avec tous les moyens

nécessaires. « Malgré

l'absence de conclusions évidentes, le Père Granger,

décédé en 1983, et, plus

récemment, quelques érudits, interrogés à

ce sujet, croient en l'authenticité

du ''champ des Fustes''. » Il a fallu

attendre

2015 pour que fût enfin rendue publique la situation exacte du

site grâce à

l'édition du Patrimoine du département de la Loire,

Canton de

Saint-Genest-Malifaux, ouvrage collectif réalisé par

la LIGER sous la

direction de Jacques Laversanne. Voici en quels termes le Champ des

Fustes

était évoqué : « .À

proximité de la croix, un couloir de grandes pierres

dressées, d'un mètre de

large environ, fut un sujet de controverses chez les

préhistoriens. Le père

Granger, historien local, le considérait comme le seul dolmen

authentique du

Pilat alors que Joseph Déchelette n'y voyait qu'un passage

couvert entre des

maisons. Situé sur un terrain privé, on peut s'en faire

une idée avec le dessin

de Félix Thiollier […] Depuis, les pierres de couverture ont

été récupérées pour

remblayer une route voisine et le couloir en partie comblé. Il

ne reste plus,

visible de la route, que les derniers piliers de l'allée

autrefois jonchée de

tessons et d'ossements, couverte et fermée par une dalle

trouée ! » Ce petit

descriptif

était accompagné d'une photo des vestiges encore visibles

aujourd'hui. La croix

dont il est question est la croix de mission de 1907 qui

s'élève au bord de la

route départementale, à l'orée du bois et à

350 m au nord du village de

Saint-Régis-du-Coin. Elle constitue un bon point de

repère, il suffit ensuite

de lever les yeux pour découvrir, de l'autre côté

de la route et légèrement

au-dessus, ce qu'il reste du dolmen.

Vestiges

du Champ des Fustes en 2015 Photo

publiée par le livre de Jacques Laversanne Un mot, pour

conclure,

sur son orientation. Les dolmens étaient

généralement tournés vers le sud-est,

vers le point de l'horizon où se levait le soleil le jour du

solstice d'hiver.

Ce jour marquait la renaissance du soleil, on en a fait la fête

de Noël qui a

été adoptée par la religion chrétienne pour

marquer symboliquement la naissance

de Jésus. On peut imaginer que la lumière solaire,

pénétrant seulement ce

jour-là jusqu'au fond du dolmen, pouvait aller chercher

l'âme du défunt enterré

là, et la conduire vers une renaissance, autrement dit une

nouvelle

incarnation. Le dolmen du Champ des Fustes fait partie de ceux, rares,

qui sont

tournés différemment, ce qui ne fait qu'accentuer ses

singularités. LES

GÉANTS DES

LÉGENDES PILATOISES Maintenant

revenons

sur le dessin de Félix Thiollier. Est-ce un hasard ? La

pierre de droite,

dressée contre le dolmen, paraît dessiner un visage

humain. On distingue les

deux yeux, le nez et la bouche ouverte. Sauf que cette tête, par

rapport aux

dimensions du monument, serait gigantesque, plus d'un mètre de

hauteur. Une

tête de géant de pierre, c'est ce que l'on peut voir, et

il n'est pas

nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination pour cela.

Détail

du dessin de Félix Thiollier et son interprétation

possible : Alors revient

le

souvenir de la légende contée par Cyril, le berger du

Pilat... Trois géants de

pierre vivaient autour du Crêt de la Chèvre. Deux d’entre

eux avaient charrié

des pierres pour former des chirats, chacun sur un versant. Mais il

étaient

jaloux l’un de l’autre, chacun reprochant à son frère

d'avoir copié son chirat

pour construire le sien. Il est vrai que rien ne ressemble plus

à un chirat

qu'un autre chirat. Alors ils ont fini par se battre. Le

troisième frère, qui

vivait au Crêt de l’Airellier, a voulu intervenir, les

séparer. Ses frères lui

ont donné une bourrade qui l’a renversé, il est

tombé sur la vieille auberge

entre les crêts de la Chèvre et de l’Airellier, et il l’a

écrasée. Depuis, on

parle de l’auberge perdue, mais plus personne ne sait où elle

était. Quant aux

deux frères, leur combat à mort s’est soldé par

leur éclatement en mille

morceaux. Chacun s’est transformé en un éboulis, qui

s’est ajouté aux pierres

des chirats. On dit que leurs têtes sont toujours là, pour

qui sait les voir.

La

tête du géant de pierre, sous le Crêt de la

Chèvre Parmi les

géants

légendaires du Pilat, Gargantua célébré par

Rabelais a naturellement sa place.

Tout d'abord son nom est forgé sur la racine GAR

(« pierre, lieu

pierreux » dans les langues anciennes) qui a aussi

formé les noms du Gier

et du Jarez. On a vu Gargantua un peu partout en France, et pour le

Pilat c'est

le Crêt de Thorée qui est désigné comme son

lieu de résidence. On dit que le

géant s'y tenait assis, et pour passer le temps il s'amusait

à jeter des

cailloux dans le Rhône, au niveau de Saint-Pierre-de-Bœuf. Les

pierres, qui

pour Gargantua n'étaient que des cailloux, étaient des

rocs énormes, lesquels

en s'écrasant dans le Rhône auraient formé

l'Île de la Platière.

Le

Crêt de Thorée, vu du hameau de Peyssoneau L'autre

célèbre

géant légendaire du Pilat est le héros biblique

Samson, qui aurait laissé la

trace de son pied sur un rocher au-dessus de Chuyer. Il faut aller

jusqu'au

hameau de Bonne-Bouche, puis prendre à gauche la route

goudronnée qui rejoint

le lacet de la D 30. À peu près à mi-chemin, un

sentier balisé grimpe à droite

sur le coteau. On passe d'abord par un rocher creusé d'un

siège (peut-être la

trace de l'enlèvement d'une meule), dans lequel les anciens

voyaient s'asseoir

le géant, et auquel ils donnaient le nom

irrévérencieux de « Cul de

Samson ». Le sentier poursuit sa grimpette et finit par

arriver sur une

grande dalle de pierre, dans laquelle on observe ce qui ressemble

à la trace

d'un pied, géant en effet car il ne mesure pas moins de 43 cm de

long. C'est le

célèbre « Pied de Samson ».

Le

Pied de Samson La

légende dit que

le géant aurait laissé cette empreinte en se baissant

pour boire l'eau du

Rhône. Il y aurait donc en toute logique un second

« Pied de

Samson ». Georges Pétillon, qui fut l'un des

dirigeants du Parc Naturel

Régional du Pilat à sa création en 1974, nous

apprend par ses fameuses Fiches

archéologiques que ce deuxième pied se trouvait sur

un rocher près du

hameau de Pilherbe, toujours dans la commune de Chuyer. Il n'est plus

visible

aujourd'hui car c'est sur ce roc que l'on a implanté la Croix de

Pilherbe, en

1876.

Croix

de Pilherbe Samson

aurait-il

également laissé la trace de sa main gauche, lorsqu'il se

baissa pour prendre

de l'eau dans la Rhône avec sa main droite ? Une telle

empreinte existe

pourtant, près du hameau du Gonty, commune d'Échalas, sur

ou plutôt sous une

roche à cupules bien connue nommée « Pierre

Blanche » ou

« Pierre Guittard ». Cette empreinte en creux

apparaît quand le

soleil couchant vient en souligner les reliefs, et cette main

géante pourrait

bien être celle de Samson, même si aucune tradition

légendaire ne le signale.

Main

géante sous la Pierre Blanche (photo 1980) LES FAUTEUILS

DE

GÉANTS En divers

endroits

du Pilat on remarque des rochers paraissant creusés d'un

siège, mais d'une

taille digne d'un fauteuil pour géant. Outre celui proche du

« Pied de

Samson » qui vient d'être évoqué, on

peut citer celui du Crêt de

Quatregrains, près de Pavezin, peut-être d'origine

naturelle, ou celui qui se

trouvait au hameau de la Roche près de Pélussin. Ils ne

sont plus visible

aujourd'hui, le premier parce qu'il est situé dans un espace

clôturé désormais

interdit aux randonneurs, le second parce qu'il a disparu au

début du XXe

siècle lors de l'élargissement de la route. Louis Dugas

en donne une

description dans son Étude sur

quelques monuments celtiques du Mont Pilat publiée en 1927,

expliquant que

l'un des accoudoirs était décoré d'un svastika.

L'auteur est sans doute l'un

des derniers à l'avoir vu. Fort heureusement, on peut encore

voir un beau

« fauteuil de géant » près de

Saint-Sauveur-en-Rue. Il est juste

au-dessus de la D 22, dans un tournant, un peu au nord du hameau de Ru.

Cet

impressionnant rocher est tourné vers le soleil couchant.

Le

fauteuil du géant de Saint-Sauveur-en-Rue UN

GÉANT AU XVIe

SIÈCLE ? On ne peut

pas

clore ce dossier consacré aux géants du Pilat sans

évoquer le « personnage

d'une exceptionnelle stature » que l'humaniste lyonnais Jean

du Choul

rencontra lors de son exploration du Pilat au milieu du XVIe

siècle.

Voici en quels termes il en parle dans son ouvrage publié en

1555 : « Cet

être, qui n'a rien d'humain, a l'œil ardent, les cheveux en

désordre, la barbe

longue, l'aspect crasseux ; il est en haillons et sa poitrine,

toujours

nue, est couverte de poils ; c'est à peine si on peut le

distinguer des

sapins. Il est très bavard, il a une physionomie plus

étrange que douce et

bienveillante, et il est renfrogné ; il provoque des

passants à la lutte

en engageant des paris. Cet athlète est si vigoureux qu'à

ce qu'on dit il est

capable de lancer des pierres avec une force telle qu'elles restent

incrustées

dans l'écorce des arbres les plus durs. Atlas connaît seul le poids dont ses épaules peuvent

se

charger, et Bacchus le vin qu'il ingurgite en un repas. Une faim

permanente,

qui semble prête à dévorer les mets les plus

grossiers, est pour lui le

meilleur assaisonnement. » (Traduction

proposée par Claude Longeon) Alors, des

géants

ont-il vraiment vécu dans le Pilat en des temps plus ou moins

anciens ? Ou

s'agit-il seulement de traditions fondées sur les croyances

populaires et les

légendes ? À chacun de se faire son opinion... |

Bernard

Etlicher

|