JULES VERNE, MATÉRIAUX

CRYPTOGRAPHIQUES

Tel

est le titre du nouveau livre de Patrick Berlier, qui vient

d’être publié aux

éditions Arqa. Mais quelle est la raison de ce titre ?

Pourquoi " matériaux " ? Pourquoi " cryptographiques " ? Il convient d’abord de

rappeler

la définition du mot matériaux dans le

dictionnaire : « toute

matière de base servant à réaliser des ouvrages

matériels ou intellectuels. »

En l’occurrence, les " ouvrages

intellectuels "

sont les romans de Jules Verne. Mais en quoi seraient-ils

cryptographiques ? Les célèbres Voyages

extraordinaires qui

enchantèrent plusieurs générations d’adolescents,

contiendraient des messages

secrets ? Eh bien oui… On le sait depuis déjà

longtemps, l’œuvre de Jules

Verne est entièrement cryptée. Derrière ses textes

destinés à la jeunesse, s’en

cachent d’autres, qui eux sont destinés aux adultes.

La couverture

du livre

En

1978 Marc Soriano a publié chez Julliard une biographie de Jules

Verne,

malicieusement sous-titrée Le cas Verne. L’auteur

démontrait que Verne

avait usé de jeux de mots phonétiques, d’anagrammes, de

contrepèteries, en

particulier avec les noms de ses personnages. Plaisantin incorrigible,

amateur

de plaisanteries grivoises, Jules Verne a imaginé des noms

masquant des

calembours égrillards.

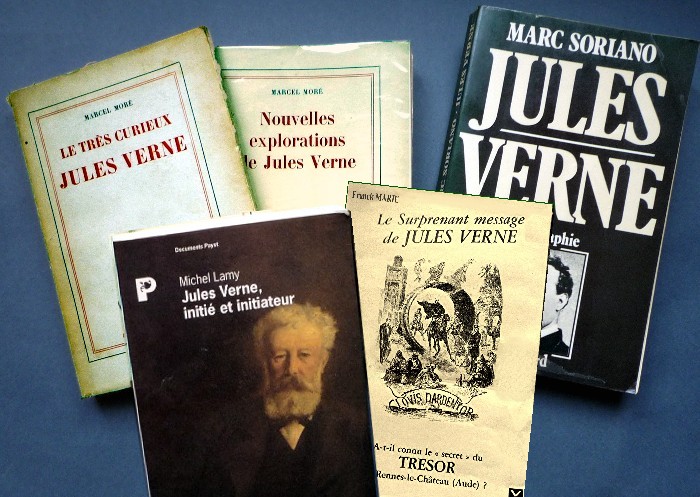

Mais

déjà dans les années soixante, Marcel Moré

avait publié deux essais chez

Gallimard : Le très curieux Jules Verne en 1960, et

Nouvelles

explorations de Jules Verne en 1963. Ces ouvrages constituaient une

analyse

quasiment psychanalytique de l’œuvre de Jules Verne, démontrant

que l’écrivain

avait mis en scène dans ses romans, sa famille, ses amis, et

surtout lui-même, en

y cachant tous les drames de sa vie intime.

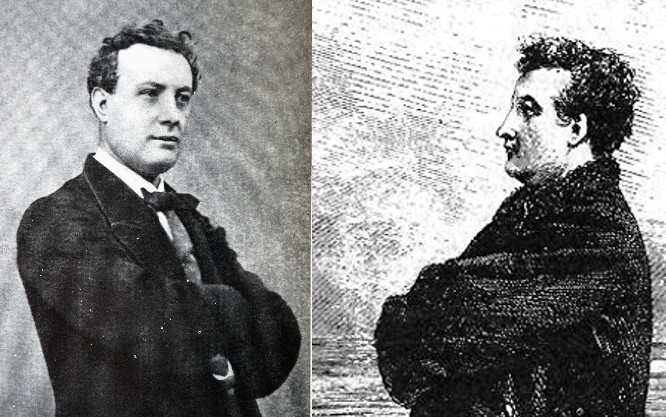

Jules Verne

à l’âge de 25

ans (à gauche) s’est incarné dans le personnage du

professeur Aronnax (à

droite) de « Vingt mille lieues sous les mers »

Mais

il y a encore un autre message bien caché dans certains romans.

Ce fut Franck

Marie, en 1981, qui s’en aperçut en premier, relevant de

singulières

coïncidences entre Clovis Dardentor et l’affaire de

Rennes-le-Château,

dans son livre Le surprenant message de Jules Verne,

publié aux éditions

du S.R.E.S.

Trois

ans plus tard en 1984, Michel Lamy rebondissait avec son

désormais célèbre Jules

Verne initié et initiateur, aux éditions Payot,

pointant du doigt les

allusions de Jules Verne à la Franc-Maçonnerie, aux

Rose-Croix, à l’alchimie, à

la Société Angélique, et aux mystères de

Rennes-le-Château. Michel Lamy

démontrait aussi qu’au-delà de Jules Verne, ce sont

d’autres littérateurs de la

fin du XIXe siècle, comme Maurice Leblanc le

père d’Arsène Lupin,

Gaston Leroux le père de Rouletabille, ou Raymond Roussel

l’auteur de Locus

solus, qui ont été influencés par un certain

courant de pensée occulte.

Michel Lamy souhaitait aussi que le flambeau soit repris par d’autres

chercheurs.

Les

prédécesseurs

Son vœu

est exaucé avec la parution de Jules Verne, matériaux

cryptographiques

de Patrick Berlier. Michel Lamy en a d’ailleurs signé la

préface, texte

magnifique à lire absolument en préambule. Il

écrit par exemple : « Patrick

Berlier n’appartient pas à cette catégorie de personnes

qui s’emprisonnent dans

des théories toutes faites qu’on lui apporterait sur un plateau.

Il prend du

recul, analyse, déduit, vérifie, continue la recherche et

persévère, et il

trouve. Patrick Berlier est un véritable chercheur qui fouille

les textes comme

un archéologue fouillerait un site, patiemment,

méthodiquement. Lorsque vous

aurez lu son livre, vous ne pourrez plus lire Jules Verne avec le

même regard.

Vous saurez ! »

Reconnu

comme spécialiste de la Société Angélique,

Patrick Berlier était aussi, depuis

l’enfance, un fan de Jules Verne. Pour écrire ce livre,

pavé 540 pages, il a dû

lire ou relire chacun des 80 titres composant son œuvre. Dans l’ordre

de

parution, pour mieux saisir l’évolution de la pensée

vernienne. Son livre est

donc le premier prenant en compte l’intégralité de la

production littéraire de

Jules Verne. Et on s’aperçoit qu’il n’y a pas un titre qui

n’apporte pas son

lot de connotations ésotériques.

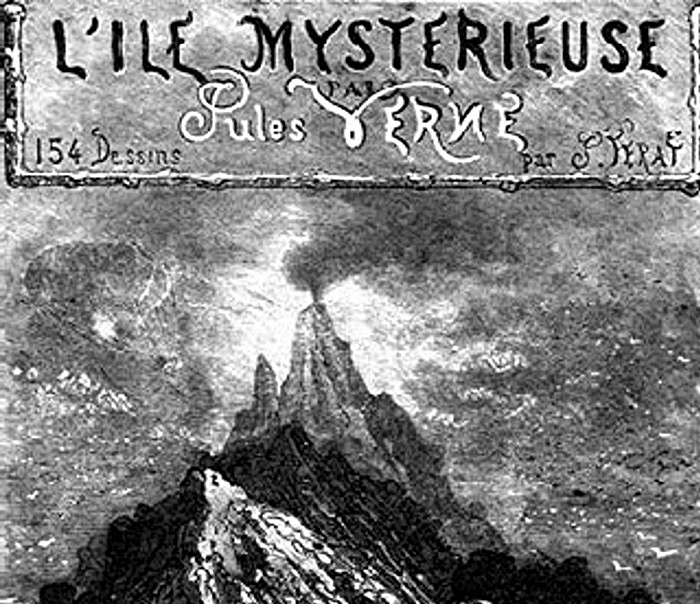

Détail

du frontispice de « L’île

mystérieuse : remarquer le N inversé de VERNE

On

y trouve par exemple de nombreuses allusions voilées à la

Franc-Maçonnerie.

Pourtant Jules Verne n’était pas franc-maçon,

semble-t-il. L’un de ses romans

les plus maçonniques est Voyage au centre de la Terre.

Le héros est un

jeune homme, presque adolescent encore, qui suit on oncle dans un

voyage

extraordinaire dans les entrailles de la terre. En chemin il va subir

les

épreuves traditionnelles réservées à tout

candidat à l’initiation maçonnique. À

la fin de l’histoire, il aura, symboliquement, taillé et poli sa

pierre brute

pour en faire une pierre cubique, autrement dit il sera devenu un

homme. Au

début de leur voyage souterrain, les personnages évoluent

dans une caverne aux parois

entièrement noires, comme les murs d’un cabinet de

réflexion. Pour illustrer ce

passage, Jules Verne a fait réaliser par son dessinateur

Édouard Riou une

gravure faisant apparaître deux arbres fossiles du

carbonifère, des

sigillaires, alors qu’il n’en est pas question dans le texte. Ces

troncs

d’arbres fossilisés ressemblent aux deux colonnes placées

à l’entrée d’un

temple maçonnique. Un calembour particulièrement subtil

dans le texte permet de

découvrir les lettres J et B qui devraient les orner.

La gravure avec

les deux

colonnes

S’il

n’était pas franc-maçon, Jules Verne fut par contre

membre de la Société

Angélique parisienne du XIXe siècle, de

même que George Sand, Eugène

Delacroix, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas père et

fils, Anatole France, et

bien d’autres. Il en devint même probablement le Grand

Maître. Les allusions

angéliques sont fréquentes dans son œuvre, en particulier

dans Le tour du

monde en quatre-vingt jours ou dans L’île

mystérieuse. Comme l’ont

révélé George Sand et Maurice Barrès,

l’initié angélique se devait de placer

quelque part dans son œuvre, sous une forme ou sous une autre, la

formule tirée

du célèbre tableau des Bergers d’Arcadie de

Nicolas Poussin : ET IN

ARCADIA EGO (aujourd’hui au Musée du Louvre). C’est à la

fois une signature et

une confession, révélant, à qui peut le

comprendre, l’appartenance à la Société

Angélique. Or Jules Verne n’a pas failli à cette

tradition, et au soir de sa

vie, dans l’un de ses derniers romans, il a dûment

inséré cette citation

latine, en toutes lettres et noire sur blanc. Le plus curieux c’est que

personne ne l’avait vue à ce jour !

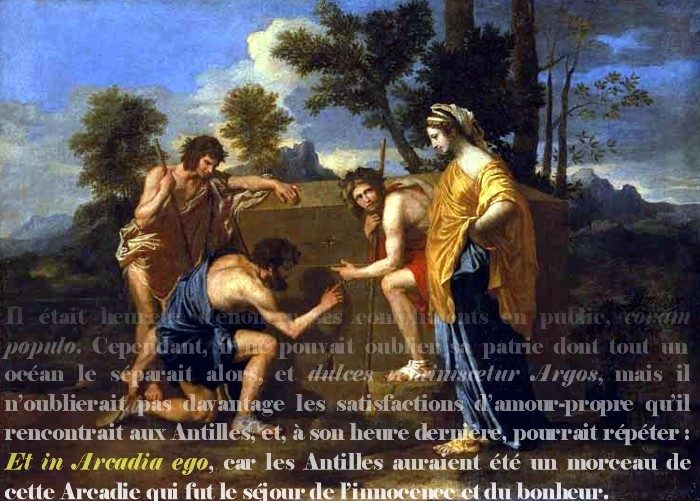

« Les

Bergers

d’Arcadie » de Nicolas Poussin et extrait d’un certain roman

de Jules

Verne, contenant la formule signature « Et in Arcadia

ego »

Mais

l’aspect le plus curieux des « matériaux

cryptographiques » de Jules

Verne est celui qui concerne Rennes-le-Château, ou plutôt

la région des deux

Rennes, puisque ne sont oubliés ni Rennes-les-Bains, ni

Notre-Dame de

Marceille, ni le Pech de Bugarach. Tout commence avec La jangada,

un

roman publié en 1881, quatre ans avant l’arrivée de

l’abbé Saunière à

Rennes-le-Château. Curieusement, comme l’a noté Philippe

Duquesnoy, ce roman

contient le mode de cryptage / décryptage des parchemins que

l’abbé découvrira

dans son église. Selon les théories les plus

récentes développées en

particulier par Franck Daffos, ces parchemins seraient l’œuvre d’un

trio d’ecclésiastiques,

les pères Léopold Vannier et Jean Jourde, des Lazaristes

de N.-D. de Marceille,

et l’abbé Boudet, curé de Rennes-les-Bains. Pour leur

cryptage ils auraient

tout simplement pris modèle sur La jangada. Il est vrai

qu’à l’époque

les romans de Jules Verne étaient des best-sellers traduits dans

le monde

entier, que tout le monde lisait, même les prêtres… et

même le pape ! Mais

en plus, le père Vannier était un ami de Jules Verne, qui

l’a connu lorsque en

1857 il habitait à côté de la congrégation

des Lazaristes à Paris. Quant à

l’abbé Boudet, il semble bien faire une allusion très

discrète à La jangada

et à son auteur dans son fameux livre La vraie langue

celtique, que

Jules Verne a lu et compris, cela semble certain.

Avec

Robur le Conquérant (soit les initiales R L C… et un

titre de 17

lettres…) les choses se précisent. Le roman paraît en

1886, en même temps que

le livre de l’abbé Boudet. L’histoire est subtilement

placée sous l’égide de

saint Nazaire, patron de l’église de Rennes-les-Bains. Et pour

traverser

l’Europe du nord au sud le navire aérien de Robur va suivre

scrupuleusement le

méridien de Paris.

Cela

se corse en 1890 avec César Cascabel, le voyage accompli

par les héros

n’étant pas autre chose qu’une évocation, à une

autre échelle il est vrai, de

la vieille voie romaine entre Rennes-le-Château et Carcassonne.

Une voie dite Route

de César

qui franchissait

l’Aude aux Roches de Cascabel.

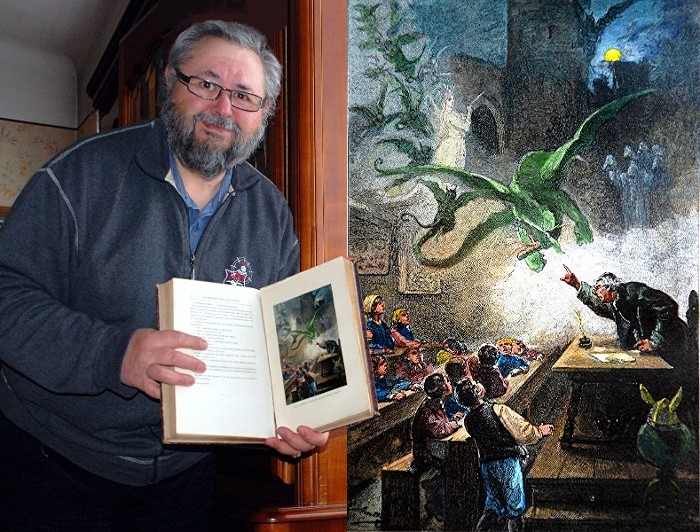

Patrick et

l’édition

originale Hetzel du « Château des

Carpathes »

L’une des

gravures en couleurs

de cette édition

Même

principe pour Le château des Carpathes, publié en

1892. Des allusions

aux Bergers d’Arcadie de Nicolas Poussin, des emprunts au Songe

de

Poliphile l’ouvrage culte de la Société

Angélique, plus curieusement d’autres

emprunts à La vraie langue celtique de l’abbé

Boudet, mais surtout une

évocation de la vallée de la Sals et du secteur

Rennes-les-Bains et Bugarach.

Cette vallée de la Sals devient dans le roman la vallée

de la Sil, en

Roumanie ; or les deux vallées sont très

ressemblantes.

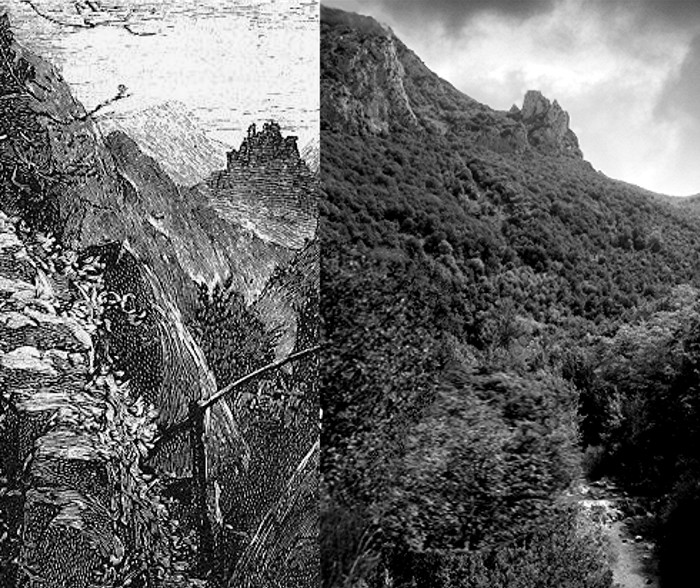

Comparaison entre

la vallée

de la Sil avec son château des Carpathes (à gauche,

détail d’une gravure du

roman)

et la vallée de la Sals, près de Rennes-les-Bains, avec

ses rochers

ruiniformes (à droite)

Au

final, Le château des Carpathes semble nous parler d’un

tombeau souterrain

et monumental, dans les Carpathes ou dans le Razès, où

flottent les souvenirs

éthérés d’un Ressuscité et d’une femme

aimée et amante. Il y a aussi ce passage

où les personnages, en route pour le château des

Carpathes, passent devant un

bloc de rocher en équilibre, bien semblable à la " Pierre du Dé " proche de Rennes-les-Bains,

telle

qu’elle apparaît dans le livre de l’abbé Boudet.

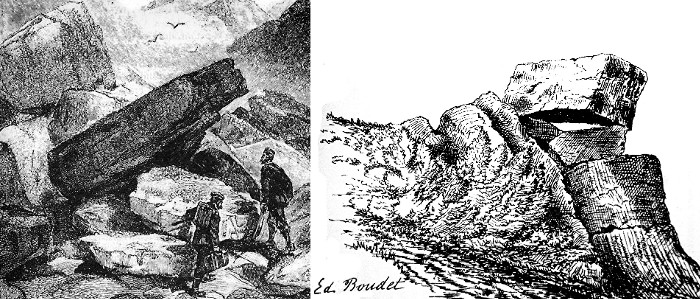

Gravure du

« Château

des Carpathes » (à gauche) et gravure de

« La vraie langue

celtique » (à droite)

Mais

le roman le plus révélateur d’une connexion entre les

œuvres de Jules Verne et

Rennes-le-Château, c’est bien sûr Clovis Dardentor,

publié en 1896, qui

met en scène un capitaine Bugarach, personnage un peu rude dont

les traits de

caractère en font l’incarnation du célébrissime

Pech de Bugarach. Les héros

vont accomplir un voyage en Algérie, mais les " erreurs volontaires " de Jules Verne mettent le

lecteur sur la

piste d’un itinéraire invisible en terre d’Aude, autour du

Bugarach justement.

Un voyage dont les étapes s’inscrivent sur un cercle parfait…

cercle qui

naturellement possède un centre… à découvrir en

lisant le livre de Patrick

Berlier.

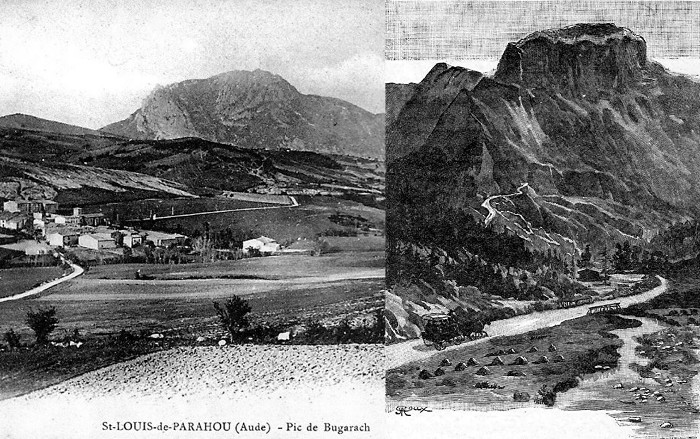

Le capitaine

Bugarach (gravure

colorisée du roman « Clovis Dardentor ») et le Pech

de Bugarach,

vu de Rennes-le-Château

En

1904, un an avant sa mort, Jules Verne publia Maître du Monde,

roman un

peu bâclé, révélant la grande fatigue de

l’auteur. C’est la suite de Robur

le Conquérant, et l’action, censée se passer aux

États-Unis, a

principalement pour cadre la montagne du Great-Eyry, inexistante en

Amérique

mais dont les caractéristiques et l’aspect

révélé par les gravures

correspondent au Pech de Bugarach.

Une carte postale

ancienne

du Bugarach (à gauche) semble avoir inspiré la gravure de

« Maître du

Monde » (à droite) montrant l’imaginaire Great-Eyry

Jules

Verne, matériaux cryptographiques : pourquoi ce titre, outre le

fait, démontré, que l’œuvre

vernienne est un immense cryptogramme ? Patrick Berlier

établit les liens

étroits entre Jules Verne et Claude-Sosthène Grasset

d’Orcet, un érudit auteur

de quantité d’articles qui ont révélé

l’existence de la Société Angélique,

entre autres. Les deux hommes se sont apparemment connus sur les bancs

de

l’Université, et sont restés en contact, Jules Verne

utilisant les découvertes

de son ami, avant même leur publication. Les textes de Grasset

d’Orcet ayant

été rassemblés une première fois sous le

titre Matériaux cryptographiques,

il paraissait normal, en guise de clin d’œil, de donner ce sous-titre

au livre

de Patrick Berlier.

On

peut se procurer le livre Jules Verne, matériaux

cryptographiques de

Patrick Berlier en le commandant directement sur le site des

éditions

Arqa :

Lire

aussi, en cliquant sur le même lien, le n° 17 de la webzine Les

chroniques

de Mars, entièrement consacré à Jules Verne,

avec interviews, études,

photos, extraits du livre de Patrick Berlier.