|

RUBRIQUE

R-L-C Janvier

2008 |

|

Par

le grand Spécialiste

Patrick Berlier |

|

|

Viens, suis-moi, de Cucugnan

à Lille

|

|

à l'affaire de Rennes-le-Château, qui était déjà bien compliquée ! |

|

Cette histoire commence au mois de mai de l’année 2003, alors que je guide un groupe d’amis en randonnée dans le Pays de Sault, en Provence. Je leur ai réservé la surprise d’une halte au château de la Gabelle, qui domine les plateaux désertiques entre les villages de Ferrassières et Saint-Trinit, au milieu des lavandes. Derrière les murs de l’austère forteresse se cache un havre de paix : un gîte d’étape, des chambres d’hôtes « haut de gamme », dont une chambre nuptiale réservée aux voyages de noces, dans la plus grosse tour du château. Mais aussi une boutique de produits bios, et une librairie ancienne. Le tout géré par une « baronne » énergique, particulièrement accueillante. C’est dans cette librairie que je trouve, pour un prix fort modeste, une édition des Contes provençaux de Joseph Roumanille, l’un des six compagnons de Frédéric Mistral fondateurs du Félibrige.

|

|

Quelques mois plus tard, j’écris un article sur ce sujet pour l’excellent

bulletin Pégase, publié par Michel Vallet alias Pierre

Jarnac, à l’instigation de notre ami Roger Corréard, également

fidèle de cette revue. Cet article intitulé Le trésor

du curé de Cucugnan paraît en octobre 2003 dans le numéro

9 de Pégase. Parmi les autres collaborateurs occasionnels de

la revue, se trouve Jean-François Deremaux, qui a mis en lumière

les liens entre Le château des Carpathes de Jules Verne et l’affaire

de Rennes-le-Château. Jean-François est également un

ami commun à Roger et à Michel Barbot. Ayant apprécié

mon texte et la version édifiante du préambule du Curé

de Cucugnan de Roumanille, dont je donne la traduction dans mon article,

Jean-François se met en quête de dénicher une belle édition

des Lettres de mon moulin. Notre ami est un chineur, il fait les brocantes

et les vide-greniers de sa région, dans la banlieue de Lille. Et dans

une bourse multi-collections il trouve une édition en simili-cuir

du livre de Daudet, qu’il acquiert pour un euro symbolique.

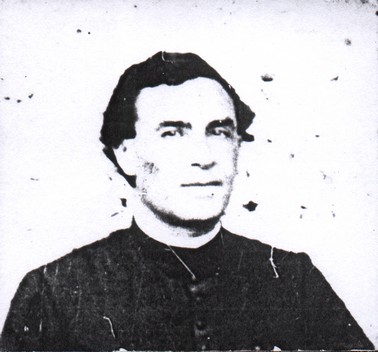

Rentré chez lui, Jean-François ouvre naturellement cet ouvrage à la page du Curé de Cucugnan. Une petite feuille de papier pliée en quatre tombe alors du livre. Il la ramasse, la déplie, et découvre une de ses images pieuses que l’on distribuait jadis lors des premières communions. Elle mesure 8 x 12 cm environ. C’est une litho en noir et blanc, qui représente un jeune curé rencontrant dans la campagne le Christ portant sa croix. Jésus du geste l’invite à le suivre, l’image est d’ailleurs sous-titrée : « Viens, suis-moi ». Jean-François comprend que l’on ait choisi la page du Curé de Cucugnan pour insérer cette image pieuse, elle colle assez à l’histoire du curé qui va chercher ses ouailles dans l’au-delà. Mais où l’affaire devient vraiment curieuse, c’est que le jeune prêtre représenté sur cette image paraît offrir une ressemblance troublante avec l’abbé Saunière !

À

droite : photo de Bérenger Saunière jeune

à suivre ...

|

|

Retrouvez la suite dès

le 1er Mars ...

|