|

RUBRIQUE

Sociétés Secrètes |

|

Patrick

Berlier

|

AUX ORIGINES

DE LA SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE, À VENISE Au milieu du

XVIe siècle à Lyon, le

riche magistrat et collectionneur Nicolas de Lange fonda un

cénacle très

fermé : la Société Angélique.

C'était une société secrète ou plutôt

discrète, composé d'humanistes, d'imprimeurs, d'artistes,

d'hommes de lettres,

de loi ou d'Église. Son nom reprenait celui du domaine de

Nicolas de Lange sur

la colline de Fourvière : l'Angélique. En

réalité l'érudit Nicolas de

Lange n'a fait que ranimer et rassembler divers groupuscules qui

existaient

déjà depuis une cinquantaine d'années dans

l'ancienne capitale des Gaules, dont

l'Académie de Fourvière, mythique en tant

qu'académie au sens moderne du terme,

mais pourtant bien réelle, sur le modèle des

académies antiques. Nous n'allons pas

revenir sur l'histoire de cette société, à

laquelle j'ai consacré un livre en

trois tomes (voir en rubrique Librairie) –

même si je reprends ici à propos du Songe de Poliphile

quelques passages du tome II – mais plutôt sur ses origines

profondes, qui ne

sont pas à chercher en France mais plutôt en Italie,

à Venise plus précisément.

Ce

qu'il reste aujourd'hui du domaine de l'Angélique MYSTÉRIEUX

GILPINS La

Société Angélique avait pour

« bible » l'ouvrage le plus renommé de la

Renaissance, Hypnerotomachia

Poliphili, imprimé à Venise en 1499, puis à

Paris en 1546 dans une version

française et sous le titre Discours du songe de Poliphile.

Livre codé,

ésotérique, cet ouvrage connut un succès

extraordinaire, tant pour sa

typographie innovante que pour ses somptueuses gravures dues aux plus

grands

artistes. La corporation des peintres, graveurs et sculpteurs,

était alors très

puissante ; on les nommait Gilpins, Saint-Gilpins, Saingilles,

Guilpains,

Glypains, etc. Très introduits dans les milieux des imprimeurs,

ils se

servirent du Songe pour véhiculer, de manière

cryptée, leur enseignement

et leur organisation. Et en réalité, la

Société qui deviendra l’Angélique a

été

fondée dans l'ombre par les maîtres Gilpins, Nicolas de

Lange en étant surtout

l'hôte fortuné. On comprend que dans ces conditions ce

livre soit devenu une

référence incontournable.

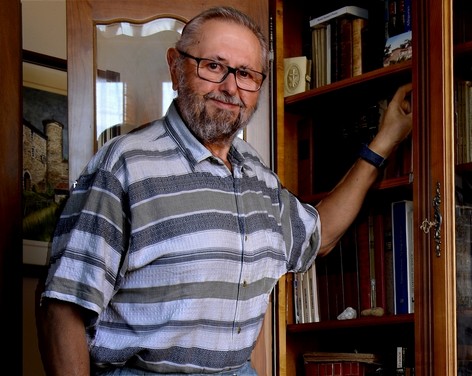

Portrait

de Nicolas de Lange L'imprimeur

et éditeur de l'édition originale

italienne était le célébrissime Aldo Manuzio. En

même temps que son imprimerie,

il dirigeait à Venise une Académie, elle aussi sur le

modèle des académies

antiques. On peut la considérer, ainsi que son homologue

l'Académie de

Fourvière, née en même temps, comme

l'archétype de la Société Angélique.

D'autant qu'un certain personnage lyonnais fréquenta Aldo

Manuzio avant de

devenir l'un des piliers de l'Angélique. Nous allons

donc nous intéresser à cet imprimeur,

à son Académie, à son livre le plus fameux, et

à Venise, ville fastueuse où il

fait bon flâner, et où les Gilpins ont semé des

indices, pour le promeneur peu

pressé qui les découvrira, s'il sait regarder en levant

un peu les yeux, et

s'il n'hésite pas à s'écarter du centre-ville

touristique. « LE

MICHEL-ANGE DU

LIVRE » Aldo Manuzio

est né vers 1450 à Bassiano près de

Rome. En même temps donc que l'imprimerie, qui allait devenir son

métier. Après

ses humanités à Rome, il poursuivit brillamment ses

études à l'université de

Ferrare, dont il finit par devenir l'un des professeurs, enseignant le

grec,

une langue et une culture pour laquelle il se passionnait. Un peu avant

1480 il

fit la connaissance de Jean Pic de la Mirandole (1463-1494), qui

malgré sa

jeunesse était déjà un illustre humaniste,

philosophe et kabbaliste chrétien,

et qui allait lui ouvrir les portes des milieux les plus savants.

Pic

de la Mirandole En 1482, une

guerre entre Ferrare et Venise

obligea les deux hommes à s'enfuir. Ils se

réfugièrent à Carpi, dans l'actuelle

Émilie-Romagne, dans le château des Pio, où vivait

la sœur de Pic de la

Mirandole. Veuve depuis peu du prince de Carpi, elle administrait le

domaine,

tout en élevant ses deux enfants, Alberto et Lionello Pio. Aldo

Manuzio devint

leur précepteur, et Alberto Pio conserva sa vie durant une

infaillible amitié

pour son maître.

Le

château des Pio à Carpi (photo Pollabarca) En 1490,

Manuzio quitta Carpi pour s'installer à

Venise, alors capitale italienne de l'imprimerie. À quarante

ans, il avait

choisi de changer de vie et de devenir imprimeur, pour pouvoir diffuser

les

textes antiques, grecs en particulier, qu'il considérait comme

le fondement

indispensable de la culture. Il apprit son métier auprès

d'Andrea Torresani, un

imprimeur réputé, qui avait sa maison et son atelier sur

le Campo San

Paternian (aujourd'hui Campo Manin), dans le centre de

Venise. Aldo

Manuzio devint rapidement son associé, et dès 1493 il

édita son premier livre,

une grammaire latine, suivie en 1494 d'une grammaire grecque. À

l'époque, les

imprimeurs étaient en même temps éditeurs et

libraires, et leurs

boutiques-ateliers étaient de véritables foyers

culturels. Peu

après Manuzio trouva le financement

nécessaire pour installer sa propre imprimerie sur le Campo

Sant'Agostin,

dans le quartier de San Polo, de l'autre côté du

Grand Canal. Il y était

dès 1496. Comme la plupart des places de Venise, le Campo

Sant'Agostin

doit son nom à l'église éponyme qui s'y

élevait. La vue de Venise en

perspective, dressée en 1500 par Jacopo de Barbari, permet

d'avoir une idée de

la physionomie des lieux à l'époque où Aldo

Manuzio y habitait.

Vue

de l'église Sant'Agostin sur le Campo du même nom, en

1500 C'est

là qu'il imprima son édition des œuvres

complètes d'Aristote, en grec naturellement, grâce aux

caractères élégants spécialement

créés pour lui par son collaborateur Francesco Griffo. On

doit à Aldo Manuzio

de nombreuses innovations dans l'art du livre, comme l'invention des

caractères

italiques inspirés de l'écriture cursive, certaines

ponctuations, et l'emploi

du format in-octavo, celui de nos actuels livres de poche. Il fut aussi

le

premier, à Venise, à publier des ouvrages en

hébreu. Rapidement sa réputation

fut telle que son atelier devint un lieu très prisé pour

tous les Vénitiens

érudits, attirant même des visiteurs étrangers. En 1498 la

peste se déclara et Aldo Manuzio fut

atteint par la maladie. Très inquiet, il promit à Dieu de

se faire prêtre si

jamais il en réchappait. Il guérit effectivement, mais il

implora le pape

Alexandre VI de le relever de ce vœu, expliquant qu'il l'avait fait

dans un

moment d'égarement dû à la terrible maladie. Le

souverain pontife y consentit,

lui demandant en contrepartie d'imprimer désormais

également des livres pieux.

Manuzio commença donc par éditer les Lettres de

sainte Catherine. Ce fut

le premier auteur féminin publié à Venise. L'année

1499 fut marquée par l'édition de l'Hypnetoromachia

Poliphili, livre dont il sera question plus en détail un peu

plus loin.

C'est dans cet ouvrage qu'apparut pour la première fois la

marque d'imprimeur

d'Aldo Manuzio, un dauphin enroulé autour d'une ancre, avec pour

devise latine Festina

lente, que l'on peut traduire par « hâte-toi

lentement ». Le

dauphin est symbole d'agilité et de rapidité, tandis que

l'ancre symbolise la

lenteur et l'enracinement. La marque apparaissait à la fois sur

la page de

titre et parmi les gravures du livre.

L'ancre

et le dauphin, marque d'imprimeur d'Aldo Manuzio, Déjà

lors de son séjour à Carpi, Aldo Manuzio

avait caressé l'idée de fonder sa propre Académie.

Il avait à l'époque renoncé

provisoirement à ce projet. Mais après l'édition

de son fameux Hypnetoromachia

Poliphili, la célébrité et la fortune aidant,

il se décida en 1502 à créer

l'Accademia Aldina (Académie Aldine en français).

Son but était le

diffusion de la langue, de la culture et de la littérature

grecque, la base de

la Connaissance selon l'imprimeur. Ce n'était pas une

académie au sens strict,

c'est-à-dire une institution officielle avec un règlement

précis, mais plutôt

un groupe informel sur le modèle des académies

platoniciennes. C'était

d'ailleurs très en vogue dans toute l'Europe. On peut citer

l'Académie rhénane,

l'Académie bavaroise, et à Lyon l'Académie de

Fourvière, née à la même époque. L'Accademia

Aldina se réunissait dans la

maison d'Aldo Manuzio. Elle fut fréquentée par les plus

grands intellectuels

vénitiens, ou par des hôtes de passage, italiens ou

étrangers. On y vit aussi

des exilés grecs, dont la communauté était

importante à Venise. Ils

contribuèrent à choisir les auteurs grecs qui seraient

imprimés par l'atelier.

Seule la langue grecque devait être parlée pendant les

réunions, où l'on

débattait durant des heures de sujets grammaticaux,

littéraires ou

philosophiques. Celui qui oubliait cette obligation devait verser une

obole

dans une cagnotte, laquelle servait ensuite à financer un

banquet. L'Académie

acceptait aussi les dames, comme Isabelle d'Este, l'épouse du

duc de Mantoue,

ou même Lucrèce Borgia, si sulfureuse dans sa jeunesse,

mais qui sut s'assagir

après son mariage avec Alphonse d'Este, duc de Ferrare.

L'atelier Manuzio

servait aussi de boîte aux lettres pour la correspondance entre

les membres de

l'Académie, un principe que l'on allait retrouver plus tard avec

la Société

Angélique. En fait tous les ferments de la future

société lyonnaise existaient

déjà dans l'Accademia Aldina.

Portrait

d'Aldo Manuzio En 1505 la

vie d'Aldo Manuzio prit une nouvelle

orientation, grâce à son mariage avec Maria Torresani, la

fille de son maître

et associé. À son arrivée à Venise, elle

n'avait que dix ans, il la vit grandir

et se transformer en femme, si bien qu'il finit par éprouver

à son égard un

sentiment bien différent. Quinquagénaire fringant, Aldo

épousa Maria, de trente

ans sa cadette, mais le fait était courant à

l'époque. Le mariage fut célébré

dans l'église Santa Maria dei Miracoli, une petite

merveille de la

Renaissance construite quelques années plus tôt tout

près du pont du Rialto.

Cette église est encore de nos jours la

préférée des Vénitiens pour les

cérémonies nuptiales.

L'église

Santa Maria dei Miracoli (Tableau

de Bernardo Belloto - 1740) Le jeune

couple s'installa dans la vaste maison

des Torresani, sur le Campo San Paternian, voisine de

l'église du même

nom, laquelle se remarquait par son campanile pentagonal, le seul de ce

type à

Venise ; église et campanile ont disparu aujourd'hui.

L'imprimeur

changeait de paroisse, il abandonnait le Campo Sant'Agostin et

installait son atelier à côté de celui de son

beau-père. C'est là aussi

désormais que se réunirait l'Accademia Aldina. Jusqu'alors

Aldo Manuzio n'avait vécu que pour

son travail. Mais en ayant trouvé l'amour il trouva aussi

d'autres sens à sa

vie. Pendant une longue période il se consacra à sa

famille et ralentit considérablement

ses publications. Il faut dire que sa femme connut plusieurs grossesses

successives, et le couple eut cinq enfants, trois fils, et deux filles

jumelles. En 1503 son ancien élève et ami Alberto Pio

avait autorisé

l'imprimeur à ajouter à son patronyme le nom prestigieux

des Pio. Il prit donc

désormais le nom d'Aldo Pio Manuzio. En 1507

arriva un visiteur étranger, Érasme de

Rotterdam (1467-1536), qui allait se faire connaître quelques

années plus tard

par son livre Éloge de la folie. Après avoir

voyagé en Angleterre,

Érasme était arrivé en Italie en 1506. Son souhait

le plus cher était de faire

imprimer par Manuzio sa traduction d'Euripide ainsi qu'une nouvelle

édition de

ses Adages. Il envoya une lettre élogieuse à

l'imprimeur, et celui-ci

lui fixa un rendez-vous. Érasme se présenta au jour dit

dans l'atelier

vénitien, et rapidement le courant passa si bien entre les deux

humanistes

qu'ils devinrent des amis inséparables. Érasme,

accepté par l'Accademia

Aldina, était hébergé dans la maison du Campo

San Paternian ;

il y resta près d'un an.

Portrait

d'Érasme Érasme

était encore là lorsqu'en 1508 un autre

visiteur étranger se présenta. Il s'agissait d'un

Français, Jean Grolier. Né à

Lyon en 1479, cet érudit avait comme beaucoup d'autres à

l'époque voyagé

jusqu'en en Italie, où il avait fréquenté

plusieurs savants. Il acheta à Aldo

Manuzio plusieurs volumes qui allaient compléter grandement sa

prestigieuse

bibliothèque. Lorsqu'il rentra en France, Jean Grolier fit

relier ses livres,

au dos desquels était apposée en lettres d'or cette

mention : « Grolierii

et amicorum – à Grolier et ses amis ». Il avait

en effet réuni autour

de lui un groupe d'érudits, dont certains avaient appartenu

à l'Académie de

Fourvière, et qui était l'un de ces cercles

fédérés plus tard par la Société

Angélique. Jean Grolier en deviendrait un membre assidu,

jusqu'à son décès en

1565. Nul doute que ses conversations entre Jean Grolier, Érasme

et Aldo

Manuzio ont dû être instructives.

Page

avec la marque d'imprimeur d'Aldo Manuzio sur l'un

des ouvrages acquis par Jean Grolier, et mention au dos de la reliure L'année

1508 vit la création de la Ligue de

Cambrai, coalition entre le pape Jules II, le Saint-Empire romain

germanique,

la France, l'Aragon et le duché de Florence, dans le but

d'abattre la

république de Venise. Par son origine romaine, Aldo Manuzio

devenait suspect

aux yeux des Vénitiens, qui ne voyaient déjà pas

d'un très bon œil ses

relations avec des savants étrangers. Il dut s'enfuir avec femme

et enfants, et

se réfugia à Ferrare auprès de son amie

Lucrèce Borgia, laissant son imprimerie

aux bons soins de son beau-père. Érasme quitta Venise lui

aussi, et retourna en

Grande-Bretagne. Manuzio séjourna à Ferrare pendant plus

de quatre ans. Pendant

ce temps, les alliances se défaisaient et d'autres se nouaient,

au gré des

batailles. Tout changea lorsqu'en 1513 fut élu un nouveau pape,

Jean de

Médicis, sous le nom de Léon X. Très favorable

à Venise, le nouveau souverain

pontife implora Manuzio de rejoindre sa ville d'adoption et d'y

reprendre ses

activités. L'imprimeur

se remit donc à la tâche. Mais

l'année suivante il tomba malade, et il mourut le 6

février 1515, laissant une

œuvre colossale et innovante, lui valant à titre posthume le

surnom de

« Michel-Ange du livre ». Son fils Paolo lui

succéda, suivi par le

fils de celui-ci, Aldo II dit le Jeune. Mais l'Accademia Aldina

s'était

éteinte avec son créateur. LE SONGE DE

POLIPHILE, OU LES

SECRETS D'UN LIVRE CULTE C'est en 1498

qu'Aldo Manuzio reçut la visite du

protonotaire apostolique Leonardo Grasso, venu de Vérone pour

lui apporter un

manuscrit bien étrange, au titre alambiqué : Hypnerotomachia

Poliphili.

Ce texte, qui semblait être au premier abord un récit

d'amour, avait été écrit

en 1467 à Trévise par un certain Francesco Colonna. On a

pensé pendant

longtemps qu'il s'agissait d'un moine dominicain, menant une vie pour

le moins

dissolue. On penche plutôt aujourd'hui pour un autre Francesco

Colonna, prince

de Palestrina, un érudit féru d'architecture, ce qui

expliquerait certains

passages du livre. La ville de Palestrina, proche de Rome, est

l'ancienne Præneste

romaine, célèbre pour son temple de

Fortune, que Colonna fit restaurer. L'Hypnetoromachia

s'en

inspire clairement. Avec l'aide financière de Grasso, Manuzio

accepta de

publier cet ouvrage curieux, mais l'imprimeur et son commanditaire

comprirent

qu'il était obligatoire d'y inclure de nombreuses illustrations

pour éclairer

le texte. Ils firent donc appel aux ateliers des peintres Andrea

Mantegna ou

Giovanni Bellini, et il n'est pas impossible qu'Albrecht Dürer y

ait aussi

travaillé. Leurs dessins furent ensuite retranscris sous la

forme de gravures

sur bois, seule possibilité d'illustrer un livre à

l'époque. C'était

précisément le travail des Gilpins. L'affaire fut

menée rondement, et l'ouvrage

orné de 172 gravures fut imprimé dès

l'année suivante. Il allait devenir sans

doute le plus beau livre de la Renaissance italienne, et assurer la

célébrité à

son imprimeur. Son influence a été considérable

dans les milieux érudits, où il

était de bon ton de savoir « lire » l'Hypnerotomachia

Poliphili.

Un

exemplaire de l'édition originale de l'Hypnerotomachia

Poliphili Le titre

assez rébarbatif est tiré du grec. Le

premier mot, Hypnerotomachia, contient hypne pour

songe, eroto

pour amour, machia pour combat. Le second mot, Poliphili,

est un

mot grec décliné en latin. C'est le nom du personnage

principal,

Poliphile ; il est composé de Polia, nom de

l'héroïne, et de phile,

qui aime. Ce livre célèbre pour sa typographie et ses

gravures, contiendrait de

manière cryptée l'organisation de toutes les

sociétés secrètes de l'époque. On

y découvre en particulier les neuf grades,

révélés par les neuf gravures

contenant des anges, d'une organisation évidemment

angélique, ce qui suffit à

prouver qu'une telle société existait déjà

à Venise vers la fin du XVe

siècle. L'identité

de l'auteur est délivrée par les

lettrines en tête de chaque chapitre, formant une phrase en

latin : Poliam

frater

Franciscus Columna peramavit Soit :

« Frère Francesco Colonna aime

Polia d’un grand amour ». C'est le qualificatif de

« frère » qui

fit pencher pour un auteur ecclésiastique, mais en fait le terme

peut se

comprendre de bien des façons. Leonardo Grasso plaça un

avertissement en préambule,

prévenant que ce qui se trouve dans le livre est exprimé

dans un langage

magnifique et n’est pas fait pour être dit dans les carrefours.

L’ouvrage était

rédigé dans un italien mêlé de latin, avec

des mentions en grec, en hébreu et

en arabe. Il était donc destiné à un public

restreint d'érudits. De plus, selon

les règles du « Grimoire »,

procédé cryptographique variante de la

Langue des Oiseaux, ses somptueuses gravures qui ont fait sa

renommée étaient à

décrypter en langue vulgaire, c'est-à-dire en

français. Même si c'était

alors la langue des intellectuels, seule une certaine élite du

peuple italien

était capable de lire le livre et d'en déchiffrer les

images. La version

française a été publiée à Paris en

1546 par l'atelier de Jacques Kerver, sous le titre Discours du

songe de

Poliphile. La traduction est attribuée à Jean

Martin, secrétaire du

Cardinal de Lenoncourt. Si le cardinal en était sans doute le

commanditaire, le

livre fut rapporté d'Italie par le chevalier de Malte Georges de

Vauzelles,

issu d'une grande famille lyonnaise. Son frère Jean allait

devenir l'un des

piliers de la Société Angélique ; on pense

qu'il fut le véritable

traducteur du livre, Jean Martin n'étant qu'un prête-nom.

Comme le seul moyen

de reproduire les gravures était de les redessiner, ce travail

fut confié aux

plus grands artistes du temps, qui s'appliquèrent à les

rendre encore plus

belles que les originales. Cette édition connut elle aussi la

célébrité.

Frontispice

de l'édition française L’histoire du

Songe peut se raconter en

quelques lignes. L’ouvrage est composé de deux livres. Dans le

Livre premier,

Poliphile recherche en rêve sa bien-aimée Polia dans un

monde peuplé de nymphes

et de déesses. Il sera conduit vers une falaise percée de

trois portes, ouvrant

chacune sur un univers différent, et il devra choisir de

poursuivre sa quête

dans l’un d’entre eux. Là seulement il trouvera sa Polia, et

pourra enfin

s’unir à elle. Puis les deux amants s’embarqueront pour

Cythère où ils

obtiendront la bénédiction des dieux. Commence alors le

Livre second, dont

l'action est en réalité antérieure au premier, et

raconte l’histoire de Polia,

jeune femme glaciale qui s’est vouée au temple de Diane et

rejette l’amour de

Poliphile, jusqu’à ce que Vénus ordonne à son fils

Cupidon de décocher une

flèche vers elle. Poliphile et Polia s’aiment enfin, mais le

rêve cesse et

Poliphile se réveille seul. Parmi les

érudits qui se sont penchés sur le

décryptage du Songe de Poliphile, il convient de citer

particulièrement

Claude-Sosthène Grasset d’Orcet, qui a la fin du XIXe

siècle écrivit

plusieurs centaines d’articles pour la Revue Britannique.

L’œuvre de

Grasset d’Orcet repose sur le postulat affirmant que le monde a

toujours été

partagé en deux factions opposées, qui ont tenté

de le gouverner dans l’ombre

par l’entremise de sociétés secrètes. Ces factions

eurent pour noms

Bourguignons et Armagnac, Guelfes et Gibelins (en particulier en

Italie), parti

solaire et parti lunaire, quarte et quinte, rose rouge et rose blanche,

Beaucéant et Oriflamme, paroisse et château,

Ménestrels de Murcie et Ménestrels

de Morvan. Pour Grasset

d'Orcet, le titre original Hypnerotomachia

Poliphili est à décrypter par l'art du Grimoire.

L'érudit le décompose en

une phrase de moyen français, où combat

(troisième personne de l’indicatif

présent du verbe combattre) se dit il poing : Grec – amour

songe il poing Il n’en garde

que les consonnes, en éliminant le

C de grec (qui ne se prononçait pas à l’époque) et

le G muet de poing. La

phrase se résume alors à cette structure

consonantique : G R M R S N G

L P N Et le

résultat est, après réintroduction de

nouvelles voyelles : Grimoire

Saint-Gilpin Quant

à l’autre partie du titre, Poliphili,

Grasset d’Orcet la décline ainsi : Latin –

Poliphile L T N P L PH L L’est Temple affilié Sa conclusion

est que l’auteur du Songe

était membre d’un Ordre du Temple sauvegardé dans l’Ordre

de Malte. Mais la

proposition de Grasset d’Orcet est assez surprenante. Il se contente de

transcrire Poliphili en Poliphile, en transposant

simplement ce

nom propre latin par son équivalent français, sans le traduire

véritablement, alors qu’il traduit le mot Hypnerotomachi.

Poliphile peut

avoir plusieurs sens différents. Phile est un mot grec

signifiant

« qui aime ». Par rapport au texte du livre,

Poliphile est celui

« qui aime Polia ». En grec, poli

signifie « ville,

cité », Poliphile veut donc dire aussi

« qui aime la ville ».

Mais poli est également un mot latin, le pluriel de polus,

pôle.

Si l’on admet ce mélange, Poliphile devient celui

« qui aime les

pôles ». Comme il n’y a que deux pôles, et qu'il

est bien connu que les

deux font la paire, on peut proposer la déclinaison

suivante : Latin – aime

paire pôles L T N M P R P

L L’y tiens homme parpoli Je le tiens

pour un homme parpoli Un homme

parpoli, c’était un maître accompli, à

la fois parfait et poli. La phrase peut, elle aussi, s’appliquer

à l’auteur de

l’œuvre. ET

MAINTENANT, EN ROUTE POUR

VENISE ! Évoquer

la vie d'Aldo Manuzio, son académie, et

son livre le plus connu, n'était pas suffisant. Pour

compléter ce dossier il

était indispensable d'aller découvrir le décor de

cette histoire : Venise.

Il faut bien comprendre que c'est une ville à part, car c'est

une cité posée

sur l'eau. Pas une île, mais un ensemble de bâtiments qui

chacun reposent sur

une forêt de pieux immergés. Venise est divisée en

six quartiers, que l'on

nomme sestiere, chacun étant lui-même

subdivisé îlots séparés par des

canaux. La ville est partagée en deux parties

séparées par le Grand Canal. D'un

côté les quartiers de Santa Croce, San Polo

et Dorsoduro,

de l'autre Cannareggio, San Marco et Castello.

La partie

la plus fréquentée de la ville est évidemment San

Marco, où l'on trouve

la basilique Saint-Marc sur la place du même nom, le Palais des

Doges, le Pont

des Soupirs, le Pont du Rialto, sans oublier les célèbres

gondoles. Le tourisme

de masse se limite à cela. Pourtant le reste de la ville ne

manque ni de charme

ni de beauté.

Plan

schématique de Venise Me voici

donc, un beau matin, sur le quai de la Riva

degli Schiavoni, la Rive des Esclaves. Aujourd'hui seuls les

touristes

débarquent des bateaux de toutes sortes qui y accostent.

Quelques centaines de

mètres à parcourir, et me voici sur la Piazza San

Marco, la Place

Saint-Marc. C'est la seule à porter le nom de piazza

(place) les autres

se nommant campo (champ), ou quand elles sont plus petites campiello

(petit champ), en souvenir du temps où elles n'étaient

que des prés entourant

une église. Je ne fais que traverser la Place Saint-Marc,

prenant ensuite le

passage qui débouche sur le Bacino Orseolo et ses

nombreuses gondoles.

Je m'engage dans un dédale de ruelles aux multiples commerces,

pour déboucher

sur le Grand Canal. Le Pont du Rialto franchi, me voici dans le sestiere

San Polo. Mon objectif est d'atteindre l'ancienne maison

d'Aldo Manuzio

sur le Campo Sant'Agostin. Pour cela je longe à gauche

le Grand Canal

par le Fondamenta del Vin. Dans le dialecte vénitien,

les quais sont

nommés Riva lorsqu'ils sont larges, ou Fondamenta

s'ils sont plus

étroits. Puis je m'enfonce dans un nouveau dédale de

ruelles, encore plus

étroites, entrecoupé de canaux que des petits ponts en

escalier permettent de

franchir. Voici le Campo San Polo, une grande place

bordée par l'église

du même nom. Ici commence la Venise authentique, habitée

par les vrais Vénitiens.

C'est une place joyeuse, où se déroulent de nombreuses

festivités populaires,

et c'est la plus grande place de Venise après la Place

Saint-Marc, sauf que si

plusieurs centaines de personnes se pressent sur la Place Saint-Marc,

ici on

peut les compter sur les doigts de la main. À l'autre bout je

dois emprunter

une ruelle très étroite, entre deux murs de brique. En

France j'hésiterais sans

doute à m'y engager, mais Venise est une ville paisible, et je

ne suis pas le

seul touriste, il y a d'autres amateurs éclairés qui

passent par là. Au

débouché de la ruelle, voici le pont qui jouxte la Ca'

Bernardo. Ca'

est l'abréviation vénitienne de casa, maison. En

fait c'est un palais à

l'architecture sublime, avec sa porte d'eau donnant sur le canal, qui

avec son

accolade et les deux oculi qui l'entourent évoque de

manière un peu subliminale

l'image d'un visage humain, ou d'un masque. Un masque vénitien,

bien sûr.

L'ensemble forme un décor typique, et pourtant le lieu est peu

connu, même si

quelques rares gondoles chargées de touristes viennent glisser

en silence sur

le canal.

La

Ca' Bernardo et sa porte d'eau À

Venise, les immeubles situés en bordure des

canaux – et ce sont généralement les plus beaux –

possèdent une porte d'eau,

qui autrefois était l'entrée principale, et au moins une

porte de terre, jadis

simple porte de service. Les immeubles qui ne donnent pas sur des

canaux

doivent se contenter de portes de terre. Ils se rattrapent avec les

interphones

qui généralement offrent l'aspect d'une tête

humaine ou plutôt d'un masque. Je

m'aperçois qu'en plus dans ce quartier les boutons de sonnettes

simples,

lorsqu'il n'y a pas d'interphone, ont la forme d'une tête de

lion, le poussoir

se trouvant dans la gueule. Bien que le lion soit omniprésent

à Venise,

puisqu'il est l'emblème de l'évangéliste saint

Marc dont les reliques reposent

dans la basilique qui lui est dédié, ces

« lions de la porte » ne

sont pas sans rappeler les trois portes percées dans la falaise

du Songe de

Poliphile. Sur la porte centrale, que choisira le héros,

figure une

inscription en quatre langues : latin, grec, hébreu et

arabe. C'est la

même expression, « mère d'amour »,

qui est donnée par le latin Materamoris

et par le grec Erototrophos. Mais si l'hébreu reprend

cette locution, il

y ajoute des lettres supplémentaires formant les mots

« lions de la

porte ».

Interphone,

et bouton de sonnette en tête de lion Ces

« lions de la porte » m'indiquent

peut-être que je touche au but : l'atelier Manuzio n'est

qu'à deux pas. Et

ce n'est que le début de la piste. Nouvelle ruelle, et me voici

dans une rue

bien plus large, rare à Venise. Son nom suffi à

l'expliquer : Rio Terra

Secondo. C'était jadis un canal (rio), qui fut

asséché et comblé de

terre (terra) pour devenir une rue, secondo parce

qu'elle est

perpendiculaire au Rio Terra Primo. Aux numéros 2309,

2310, 2311 et 2312

se trouve l'ancienne maison d'Aldo Manuzio. Quatre numéros parce

qu'il y a

quatre portes : les deux portes des magasins et les deux portes

d'entrée

de l'immeuble, séparé aujourd'hui en deux

propriétés.

L'ancienne

maison d'Aldo Manuzio Une porte

cochère au milieu a remplacé l'ancienne

entrée, plus étroite et plus basse, qui se devine encore

dans la maçonnerie.

Les deux magasins ont succédé à l'atelier de

l'imprimerie et à sa boutique de

vente. Au-dessus il y a un entresol, peut-être était-ce le

logement des

collaborateurs de Manuzio. Puis l'étage noble, plus haut, aux

fenêtres

trilobées typiquement vénitiennes, avec petit balcon

central, correspond aux

appartements de l'imprimeur. Deux pierres gravées sont incluses

dans la façade

au crépi jaunâtre, elles portent des inscriptions en latin

ou en italien. La

première est au-dessus de l'ancienne porte, elle date de 1828.

Première

inscription sur la maison Manuzio C'est du

latin, même si le mot tipographica

est évidemment un néologisme. Manucia pour

Manuzio, gens pour

« famille », eruditor pour

« instructeur, maître,

savant ». Ensuite cela se complique un peu. En s'inspirant

de la

traduction donnée par Wikipédia, on peut proposer cette

interprétation :

« le célèbre groupe d'érudits

réuni autour de la famille Manuzio a honoré

ce lieu par l'art typographique ». Eruditor serait

donc

l'abréviation du pluriel eruditorum. Mais avec les mots nem(ini)

et ignota, et sans tenir compte des erreurs grammaticales, il

peut

composer l'expression « instructeurs de l'homme

ignorant », ou plus

finement « maîtres du profane ». Il y a une

autre erreur dans cette

phrase, historique celle-là, car on ne peut pas parler de

« famille

Manuzio » dans la mesure où seul Aldo a exercé

son art dans cette maison,

ses fils qui lui ont succédé travaillaient dans l'atelier

du Campo San

Paternian. L'autre

inscription est au niveau de l'étage

noble. Elle se compose de deux parties superposées.

Seconde

inscription sur la maison Manuzio Cette fois

c'est de l'italien, plus facile à

traduire : « dans cette maison qui était celle

d'Aldo Manuzio

l'Académie Aldine se réunissait, et d'ici la

lumière des lettres grecques est

revenue éclairer les peuples civilisés – l'école

des lettres grecques de

l'université de Padoue de l'année 1876-77 a voulu

désigner pour l'avenir cet

endroit célèbre ». Je jette un

coup d'œil au Campo Sant'Agostin

qui n'est qu'à quelques mètres et qui est longé

par le Rio Terra Secondo.

L'église a disparu au XIXe siècle, à sa

place on a construit des

immeubles. Il n'en reste que le souvenir, et quelques gravures

anciennes. De ce

fait la place est beaucoup plus réduite qu'à

l'époque de Manuzio.

L'ancienne

église Sant'Agostin Maintenant je

dois me diriger vers le second lieu

où se réunissait l'Accademia Aldina, le Campo

San Paternian,

devenu Campo Manin. Pour cela je dois à nouveau franchir

le pont du

Rialto, mais je décide d'emprunter un itinéraire

différent de celui suivi à

l'aller. Je prends la ruelle, située quasiment en face de

l'ancienne maison

Manuzio, qui m'emmène directement sur le Campo San Giacomo

dell'Orio.

C'est une place tranquille, bien loin de la foule des touristes,

située au

chevet de l'église qui lui donne son nom. Ici se retrouvaient

les ouvriers du

livre lorsqu'ils avaient fini leur journée de travail. J'imagine

que les

Gilpins y avaient leur loge. La place se prolonge par le Campiello

dei Morti,

qui est un agréable jardin.

L'église

San Giacomo dell'Orio vue depuis le jardin du

Campiello dei Morti Nouveau

dédale de ruelles et de canaux, et je

rejoins le Fondamenta dell'Olio sur la rive du Grand Canal,

j'admire en

face la Ca' d'Oro, l'un des plus beaux palais vénitiens.

Voici le

bâtiment de la Pescheria, le pittoresque marché

aux poissons et fruits

de mer. Il date du début du XXe siècle, mais

il a remplacé un

bâtiment identique plus ancien. Des sculptures de l'artiste local

Cesare

Laurenti ornent les chapiteaux des solides colonnes soutenant la halle.

On y

retrouve des poissons, des hippocampes, des barques, des têtes

humaines, très

belles, et une étoile, sûrement celle du matin puisque le

marché aux poissons

fonctionne seulement de l'aube à midi. La gastronomie

vénitienne faisant la

part belle aux poissons et fruits de mer, il y a foule chaque matin. Le

marché

traditionnel du Rialto fait suite à la halle des poissonniers,

on peut y

acheter fruits, légumes et fleurs. Le pont du

Rialto franchi, je ne veux pas rater

l'occasion d'aller voir l'église Santa Maria dei Miracoli

où Aldo

Manuzio s'est marié. Bien qu'elle ne soit pas loin, il faut

changer de

quartier, et passer dans le Cannareggio. On sent tout de suite

la

différence au nombre de touristes : pressés en masse

compacte sur le pont

du Rialto, ils se font beaucoup plus rares dans le Cannaregio.

Voici

l'église nuptiale, mais ensuite je me perds un peu dans les

ruelles toutes

semblables pour tenter de rejoindre le Campo Manin. À

vrai dire on ne se

perd jamais vraiment à Venise, d'abord parce les directions des

points

principaux comme la Place Saint-Marc sont toujours indiquées,

ensuite parce que

s'égarer est le meilleur moyen de découvrir ce qui ne

figure pas dans les

guides touristiques. C'est ainsi

qu'après avoir emprunté un sottoportego,

l'équivalent vénitien de la traboule lyonnaise, ma bonne

étoile m'amène devant

une maison dont la façade s'orne d'un médaillon

sculpté en bas-relief, et

représentant un lièvre, ou un lapin, terrassé par

un aigle. Drôle de symbole...

Puis je réalise que aigle-lapin, par le jeu des consonnes

sonores GLPN, cela

donne Gilpin. Et cette maison n'est pas anodine, elle fut celle de

Marco Polo,

le célèbre navigateur vénitien qui vécut

à la charnière des XIIIe et

XIVe siècles.

Médaillon

aigle et lapin en façade de la maison de Marco

Polo Me dirigeant

au jugé vers le sud-ouest, je finis

par me retrouver sur le Campo San Luca, dans le quartier San

Marco.

Un côté de la place est occupé par l'immeuble de la

Caisse d'Épargne, dont la

façade opposée donne sur le Campo Manin. C'est un

immeuble moderne

construit dans les années 70, qui paraît bien incongru au

milieu des bâtiments

classiques qui l'entourent. Il est d'ailleurs très

critiqué. Qu'importe, ce qui

m'intéresse c'est que ce vaste bâtiment la Caisse

d'Épargne a remplacé

l'ancienne maison des Torresani, où les Manuzio avaient leur

atelier, et où se

réunissait l'Accademia Aldina. Il ne reste rien

évidemment de la maison

des imprimeurs, mais lors de la construction de la première

Caisse d'Épargne en

1881 une plaque avait été apposée à

l'emplacement de l'atelier. Elle est

toujours là heureusement, préservée dans

l'immeuble moderne.

Plaque

commémorative des Manuzio L'inscription

est en italien, facile à

traduire : « Aldo Pio – Paolo – Aldo II Manuzio,

princes de l'art de

l'imprimerie au seizième siècle, avec les livres

classiques répandirent depuis

cet endroit une nouvelle lumière de la sagesse civile – Caisse

d'Épargne

1881 ». Aldo Pio, c'est l'ancien, l'imprimeur de l'Hypnetoromachia

Poliphili, Paolo son fils, Aldo II dit le Jeune son petit-fils. Par

la

ruelle qui longe la Caisse d'Épargne, je débouche sur le

grand Campo Manin.

Vue

du Campo Manin – au fond le bâtiment de la Caisse

d'Épargne La

démolition de l'église et des immeubles

voisins a considérablement agrandi la place. En son centre, en

bordure du

piétement entourant la statue, au sol une discrète dalle

gravée reproduit le

plan des lieux dans son ancienne configuration. On y voit le Campo

San

Paternian de l'époque, bordé par son canal,

l'église éponyme avec son

campanile pentagonal, la maison-atelier des Torresani et Manuzio, avec,

à

l'angle, la mention « Accademia Aldina ».

Dalle

commémorative de l'ancien Campo San Paternian On ne peut

pas passer par le Campo Manin

sans aller admirer le magnifique escalier du Palazzo Contarini del

Bovolo,

à quelques dizaines de mètres seulement de la place. Bien

que typiquement

vénitien, ce palais est peu connu car il est situé au

fond d'une cour

accessible par une suite de ruelles sombres et étroites, peu

engageantes il est

vrai. Néanmoins il ne faut pas hésiter, justement,

à s'y engager. L'escalier en

colimaçon est à l'intérieur d'une tour

accolée à la façade du palais, auquel

elle permet d'accéder par des galeries couvertes. Avec ses

colonnades, ses

rambardes ciselées, cette petite merveille architecturale vaut

le détour.

Le

Palazzo Contarini del Bovolo et sa tour-escalier Retour sur le

Campo Manin. Et maintenant,

où aller ? J'ai vu ce que je voulais voir, et même

plus, mais je sens que

d'autres surprises m'attendent. Alors je me laisse guider par ma bonne

étoile... Au fond de la place je franchis le canal par le

pont-escalier.

Nouvelle ruelle, puis un panneau directionnel m'apprend que la venelle

à gauche

conduit à la Fenice, le célèbre

théâtre. Un autre canal à franchir, et

j'ai la confirmation que mon étoile était la bonne, car

voici un nouveau clin

d'œil des Gilpins, toujours le médaillon de l'aigle et du lapin,

en façade

d'une maison dont la porte d'eau est ornée d'une tête

magnifique. Il y a

d'autres têtes, humaines et plus ou moins grotesques, tout autour

du théâtre,

dont on peut faire le tour par un jeu de ruelles, de galeries, de ponts

et de

quais.

Médaillon

de l'aigle et du lapin – têtes de toutes sortes

autour de la Fenice Depuis

l'église Santa Marie dei Miracoli,

j'ai suivi un itinéraire orienté grosso-modo du nord-est

au sud-ouest, l'axe de

Vénus, l'étoile du matin, lorsqu'elle

précède le soleil autour de la Saint-Jean

d'été. Je poursuis dans cette direction. Par une

succession de rues et de

places, bordées de palais tous plus admirables les uns que les

autres, me voici

vers l'église San Vidal, construite en 1084 et

rénovée à la fin du XIIe

siècle. Saint Vidal est l'équivalent italien de saint

Vital de Ravenne,

considéré comme le père des saints Gervais et

Protais, que les Vénitiens

amalgament en un seul saint nommé Trovaso, et dont

l'église qui n'est pas très

loin semble marquer la fin de mon axe stellaire. Une sculpture en

bas-relief

au-dessus d'une porte représente un personnage barbu et

nimbé, dans doute saint

Vital, jouant avec une colombe, qui semble lui obéir. Il doit

sûrement parler

la Langue des Oiseaux...

Sculpture

en façade de l'église San Vidal Le pont de

l'Académie est tout près. De l'autre

côté c'est le bâtiment de l'Académie des

Beaux-Arts, le musée où sont conservés

d'immortels chefs-d’œuvre de la peinture vénitienne, des

Véronèse, des

Tintoret, des Titien, des Canaletto, etc. Le pont franchi, je poursuis

en

m'enfonçant dans les ruelles du Sestiere Dorsoduro.

Là aussi on

sent la différence en terme de fréquentation touristique.

Si le pont de

l'Académie attire les touristes à cause de la vue digne

d'une carte postale

qu'il offre sur le Grand Canal, les palais qui le bordent, et

l'église de la Salute,

il n'en est pas de même pour le quartier du Dorsoduro. Je

longe le Rio

de San Trovaso, par le fondamenta qui le borde, et

où je suis

quasiment tout seul. Voici un immeuble au crépi ocre jaune, avec

une grosse

cheminée vénitienne typique. La hantise des

Vénitiens, à l'époque où beaucoup

de bois entrait dans la construction des maisons, en particulier pour

les

toits, c'était l'incendie. Pour l'éviter, les

cheminées étaient plaquées

extérieurement en façade, et leur partie

supérieure très évasée était

conçue

pour éviter les projections d'escarbilles.

Immeuble

au bord du Rio de San Trovaso Les deux

façades perpendiculaires sont ornées de

médaillons et de bas-reliefs. J'y retrouve sans surprise l'aigle

et le lapin,

et bien d'autres symboles qui me paraissent plus ou moins alchimiques,

des

animaux affrontés, et un homme sauvage armée d'une massue

faite d'une branche

d'arbre. Balthazar de Villars, qui succédera à Nicolas de

Lange à la tête de la

Société Angélique, prendra comme emblème

pour son ex-libris une figure très

semblable, remplaçant seulement la massue rustique par une masse

d'arme étoilée

que l'on nomme « étoile du matin », et qui

deviendra le symbole le

plus secret de la Société Angélique.

L'étoile du matin, Vénus, à qui Venise

doit son nom. Tout est lié, rien n'est hasard, et la filiation

est limpide.

Médaillon

de l'aigle et du lapin

– homme sauvage La base de la

gaine extérieure de la cheminée est

ornée d'un bas-relief représentant un forgeron au

travail, frappant du marteau

sur une enclume. Derrière lui, à droite, on voit le

foyer, d'où s'échappent des

flammes, surmonté d'une hotte. À gauche un petit

personnage, paraissant être

Cupidon, brandit une flèche, tirée de son carquois, en

direction de l'enclume.

Au-dessus de lui une sorte de nuée composée de cercles

concentriques semble

abriter des étoiles.

Le

bas-relief de la cheminée Toute la

partie gauche du bas-relief n'est pas

sans offrir une certaine ressemblance avec

une scène du Songe de Poliphile, où

l'on voit Cupidon, devant un

parterre de spectateurs médusés, décocher des

flèches en direction de la voûte

céleste, ou percer d'une flèche une nuée,

d'où s'échappent des gouttes de

pluie. Cela ne serait pas si étonnant : si la Venise

touristique ignore

tout du Songe de Poliphile (essayez donc d'en parler à

l'un des

multiples marchands de souvenirs made in China !), il

n'en

est pas de même pour les vrais Vénitiens, qui

considèrent Aldo Manuzio comme

l'un des plus célèbres d'entre eux.

Gravure

du Songe de Poliphile mettant en scène Cupîdon Juste sous le

bas-relief, une tête humaine

grotesque orne la façade au-dessus de la porte. Il y a souvent

des têtes –

humaines ou animales – au-dessus des portes vénitiennes, que ce

soient des

portes d'eau ou des portes de terre. Celle-ci paraît rivaliser de

laideur avec

une autre tête grotesque située à quelques

mètres, au-dessus de la porte du

campanile de l'église San Trovaso voisine.

Les

deux têtes grotesques, à gauche celle de l'église, Incroyable !

L'église San Trovaso a

deux façades perpendiculaires rigoureusement identiques,

à quelques infimes

détails près. Quelle obscure raison a poussé

l'architecte à produire cette

curiosité ? L'église remonte au XIe

siècle et est dédiée aux

saints Gervais et Protais, amalgamés en dialecte vénitien

en Trovaso,

mais les deux façades paraissent dater de la Renaissance. Elles

sont d'ailleurs

assez typiques de l'architecture vénitienne, et offrent un air

de famille

certain avec l'église Sant'Agostin, près de

laquelle Aldo Manuzio avait

installé son atelier. L'imprimeur du Songe de Poliphile

n'est décidément

jamais bien loin. La raison de ces deux façades identiques est

simple en

vérité. Jadis Venise était partagée en deux

factions rivales, les Castellani et

les Niccolotti, devant leur nom aux quartiers dont ils était

issus : le

quartier de Castello pour les premiers, la paroisse

Saint-Nicolas pour

les seconds. Dignes héritiers des Guelfes et des Gibelins, les

Castellani et

les Niccolotti s'affrontaient en combats épiques, et la

république de Venise

entretenait soigneusement leur rivalité, car cela lui assurait

en permanence

une réserve d'hommes solides et formés au combat,

toujours utiles en cas de

menace. L'église San Trovaso marquait la limite entre leurs deux

territoires,

aussi chacun des deux clans y avait son entrée, et pour ne pas

créer de

jalousie supplémentaire on avait eu l'idée de doter

l'église de deux façades

identiques.

Les

deux façades de l'église San Trovaso Aujourd'hui

les Castellani et les Niccolotti ont

disparu, même si le « pont des poings » sur

lequel ils s'affrontaient

est resté une curiosité touristique. Le dernier souvenir

des deux factions

rivales persiste dans les deux castes de gondoliers, qui se distinguent

par les

couleurs des rayures de leur maillot et le ruban de leur

canotier : rouge

pour les uns, noir pour les autres. « Gondola signor ? »

me lance un gondolier « rouge ». Je

décline poliment l'invitation,

qui n'a rien de désintéressée. À moins

d'être fortuné, la marche à pied reste

le meilleur moyen de parcourir Venise... |

|