|

|

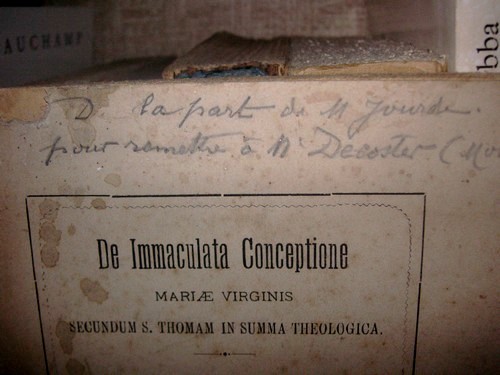

Un Inconnu nommé Jean Jourde

|

Seconde

et dernière Partie

|

Par

notre Ami Franck Daffos

|

Mai

2009 - Rubrique Rennes-les-Bains

|

|

|

|

Nous

retrouvons

comme promis la suite du passionnant récit de Franck Daffos.

Plus

que jamais, et selon la formule consacrée, « calez-vous

bien

dans votre meilleur fauteuil », car les révélations

ont

de quoi en surprendre plus d’un…

|

Si vous

souhaitez

auparavant découvrir ou relire < la

première

partie > consacrée à Jean Jourde

|

|

Entre 1903 et

1906,

le père Jean Jourde, retranché tout seul à N-D de

Marceille

où il résistait contre les lois de séparation de

l’Église

et de l’État, ravitaillé par de bonnes âmes de

Limoux,

tissait donc la toile de son codage. C’est qu’il ne fallait pas,

à

cause de toutes ces lois iniques, que tout se perde. La confiscation

des

églises pouvant entraîner la destruction du message de

celle

de Rennes-le-Château, il fallait revenir à la solution

d’un

livre. Cent fois, mille fois, Jean Jourde remit son cœur sur l’ouvrage,

et

le travail, extraordinaire, démesuré lorsqu’on comprend

la

somme d’intelligence, d’ingéniosité et de connaissances

qu’il

nécessita, se fit. La Bible lui fournit la matière de ses

parchemins

; ancien élève de Fulcran Vigouroux, il fut pour cela

à

la bonne école. C’est ainsi, entre autres, que l’édition

1899

du Dictionnaire de la Bible, à travers la première

reproduction

à l’identique d’une texte très ancien et retrouvé

depuis

peu à Cambridge, le Codex Bezae, qu’il connaissait depuis le

temps

de son séminaire, lui fournit matière à exercer

son

talent : il recopia tout simplement ce texte en le modifiant

adroitement

pour faire passer son message (il est donc totalement erroné de

penser

que c’est le Codex Bezae qui est à la base codé). Il nous

est

ainsi parvenu sous le vocable de Petit Parchemin.

|

Il n’est

dès

lors pas très compliqué de se rendre compte que cette

communication

de la SESA ne fut qu’une habile manipulation pour valider dans le

cimetière

de Rennes-le-Château la pseudo stèle mortuaire d’une

certaine

marquise de Blanquefort. La caution apparente de la SESA garantissait

au

vrai initiateur de cette mystification « l’historicité

»

d’une dalle pourtant fabriquée de toute pièce, et qui n’a

pourtant

jamais existé que sur le papier. Chacun le sait, la chose

imprimée

fait loi. Pour preuve, certains esprits peu éclairés

refusent

catégoriquement, même encore de nos jours, de la mettre en

doute.

« Il se retira à Figueras, d’où il continua à rayonner tant en France qu’en Espagne »  Photo réalisée par François Pous |

|

Les

années

passent et justement l’heure de la retraite sonne pour Henri Boudet.

Après

42 années de sacerdoce ininterrompu dans la petite station

thermale

de la haute vallée de l’Aude, le 30 avril 1914, à

l’âge

de 77 ans, il choisit de se retirer dans la famille de son frère

le

notaire à Axat.

Comme par hasard, Jourde est de retour, relisez son homélie : Le couvent de

Montolieu

tire son origine de la nuit des temps puisque fondé en l’an 800

par

Charlemagne, grand bâtisseur de monastères qui en

construisit

huit dans l’Aude : Saint-Paul en 768, Saint-Hilaire en 778, Lagrasse en

779,

Saint-Polycarpe en 780, Caunes en 791, Montolieu donc en 800, Alet en

813

et Cubières enfin en 817. Durant plus de plus de dix

siècles

et jusqu’à la Révolution, les Bénédictins,

à

qui Charlemagne avait concédé le lieu, occuperont cette

abbaye.

Il ne reste que peu de choses des œuvres architecturales datant de

l’occupation

bénédictine : quelques belles salles

voûtées,

dont le réfectoire et le cloître, et surtout le grand

escalier

datant de 1777 et construit sans pilier de soutien par l’architecte

Paul

Vidal de Carcassonne. Confisqué comme bien national à la

Révolution,

il sera ensuite racheté en 1826 par les Lazaristes qui y tinrent

un

florissant collège. L’ensemble conventuel sera ensuite

cédé

aux Filles de la Charité en 1869. Elles ne l’ont jamais

quitté

ensuite. Depuis 1986, le couvent de Montolieu est une des plus

importantes

maisons de soins et de retraite pour les sœurs de la famille

vincentienne.

Basé

donc

à Montolieu, d’abord comme aumônier puis comme

supérieur,

il en sera le 6ème, en 1917 (et non en 1926 comme indiqué

par

erreur dans sa notice nécrologique), Jourde continuera en

dernière

sentinelle à gérer le trésor de Rennes.

Prétextant

quelques rhumatismes, il se rendra fréquemment à

Rennes-les-Bains,

station thermale réputée pour ses vertus en rhumatologie.

« Les rhumatismes dont il a plus ou moins

souffert

l’obligeant chaque année à aller demander aux eaux

thermales

un peu de soulagement, il fuyait les stations tapageuses et se

contentait

d’Ax-les-Thermes et même ensuite de Rennes-les-Bains près

d’Alet,

où il ne se rendait qu’à contre-cœur et pour le moins de

temps

possible. Au bout de dix à douze jours, il regagnait par la voie

la

plus directe sa chère solitude de Montolieu. »

|

|

Ces

fréquents

séjours (un ou deux par an dans les premières

années)

vont lui permettre sur place de terminer son entreprise de codage. Tout

cela

durera en fait jusqu’en 1928, date où sa véritable

maladie,

car ce ne sont certes pas quelques rhumatismes qui l’ont tué, le

confinera

définitivement aux limites du domaine de Montolieu. De ces

années-là

datent curieusement les toutes dernières pièces

rapportées

sur l’énigme qui nous passionne : ce sera par exemple dans les

années

1920 la transformation du tombeau des Pontils - comme par hasard - en

copie

conforme de celui peint par Poussin sur sa célèbre

deuxième

version des Bergers d’Arcadie : certains messages avaient

décidément

besoin d’être précisés. La première mouture

du

tombeau des Pontils datait en effet de 1903, c’est à dire au

plus

fort de la crise des lois de séparation. On peut penser qu’elle

fut

alors réalisée dans l’urgence et qu’il y avait donc

matière

à la réviser pour y donner sa forme définitive.

Entre

temps les propriétaires du lieu avaient changé, et il a

fallu

le temps de les convaincre. Encore plus étrange, il y aura la

découverte

soi-disant inopinée de la dalle dite de Coumesourde par un

érudit

local, justement en 1928 : il était temps ! Il est à

remarquer

qu’après 1928, nous n’avons ensuite strictement plus rien comme

apport

de nouvel élément concernant cette affaire.

Après

le

décès de Saunière, il en profitera même pour

pousser

l’excursion jusqu’à Rennes-le-Château : il pouvait ainsi

tranquillement

apprécier son œuvre. Hélas le luxe ostentatoire de la

villa

ranimera sa colère et le nom rajouté sur la tour le

désolera.

Inutile de chercher plus loin la compréhension des premiers mots

de

la 11ème strophe du Serpent Rouge : « Maudissant les

profanateurs

dans leurs cendres … » Il faut se souvenir que Saunière

profana

d’abord, sous son église, la crypte des anciens seigneurs de son

village,

puis certaines tombes de son cimetière pour on ne sait quelles

recherches.

Mais Jourde n’était pas rancunier, et il savait qu’il avait

jeté

là les bases d’une fabuleuse épopée. C’est

sûrement

à cette période, dans les années 1920, qu’il

signera

lui même les quelques ajouts peints sur certaines stations du

Chemin

de Croix et sur le bas relief de l’autel de la petite église du

village

de RLC. Il ne pouvait s’empêcher de préciser son message,

dernier

clin d’œil au pèlerin qu’il espérait tant. Il est amusant

de

constater que certains chercheurs peu inspirés s’entêtent

toujours

à vouloir accuser Henri Buthion, qui racheta le domaine à

Noël

Corbu, d’avoir repeint certains détails, ce qu’il ne fit bien

entendu

jamais, alors qu’ils n’ont pas été capables de

déceler

les ajouts véritablement greffés sur ce Chemin de Croix.

Mais

encore pour ce faire faut-il connaître ailleurs un original (et

donc

non retouché) de la même série de chez Giscard…

La maladie

hélas

le crucifiera lentement mais sûrement à partir de 1928, le

confinant

définitivement aux limites du luxuriant domaine de Montolieu.

Mais

sa tâche semble pleinement accomplie et il semblerait que Jourde

ait

été alors l’objet de l’attention discrète de bien

de

gens d’Eglise : ainsi le nouvel évêque de Carcassonne, Mgr

Lacoste,

fait le déplacement à Montolieu le 15 mars 1928 pour

longuement

s’entretenir en privé avec lui. Officiellement, lorsqu’on

consulte

l’historique du couvent, il était venu célébrer la

fête

de Sainte Louise de Marillac (1591-1660) qui, après avoir

été

une proche de Saint François de Salles (1567-1622), se mit au

service

de Saint Vincent de Paul (1581-1660) avec qui elle fonda les Filles de

la

Charité en 1633. Mais on peut difficilement se satisfaire d’un

tel

prétexte puisque il est d’abord assez peu dans les habitudes du

clergé

séculier (celui qui vit dans le siècle : curés,

chanoines,

évêques, cardinaux etc.) de se mêler des

commémorations

du clergé régulier (celui qui est astreint à une

règle,

soit dans un couvent, un monastère ou une abbaye, soit dans une

Congrégation

ou autre), et de plus il paraît extraordinaire que Mgr Lacoste

soit

venu célébrer en 1928 la fête d’une sainte qui ne

l’était

alors pas encore puisqu’elle ne sera canonisée que 6 ans plus

tard

le 11 mars 1934 par Sa Sainteté Pie XI (la cause en

béatification

de Louise de Marillac fut introduite sous Léon XIII le 18 juin

1896,

et elle fut béatifiée par Benoît XV le 9 mai 1920).

|

|

|

|

Mais tout le

monde

semble dès lors se soucier du Père Jean Jourde : ainsi on

décide,

eu égard à son état de santé, de lui

alléger

sa charge en nommant à ses côtés un collaborateur

dévoué,

le R.P. Eugène Vidal (1863-1935) qui bientôt le remplacera

au

poste de Supérieur. Cette décision du Supérieur

Général

de la Congrégation des Prêtres de la Mission (voir sa

notice

nécrologique) prouve que les plus hautes instances de la Famille

Vincentienne

se sont, à partir de 1928, souciées de Jean Jourde. Elle

est

d’autant plus étonnante qu’elle était en fait normalement

du

ressort du Provincial de région, et que ce type de

décision

dans un tel contexte est rarissime puisque la tradition

ecclésiastique

impose de laisser à Dieu la décision ultime de rappeler

à

lui son serviteur, signifiant ainsi la fin de son mandat. Nous en avons

eu

une parfaite démonstration avec la fin du pontificat de

Jean-Paul

II, qui n’a jamais, malgré la maladie,

démissionné.

Miné par une terrible maladie, Jean Jourde succombera le 17 mai

1930,

à l’âge de 78 ans. Ironie du sort, le garde

champêtre

envoyé par le maire de Montolieu, Pierre Artigue, pour constater

le

décès, répondait au nom de Romain… Gasc !

Les Enfants de St Vincent sont connus pour n’avoir jamais pratiqué le culte de la personnalité. Ainsi bien des prédécesseurs prestigieux de Jourde à Montolieu avaient été amenés en terre sans tambour ni trompette : il en est ainsi en 1880 du premier Supérieur, M. Gabriel Perboyre , cousin du bienheureux que nous retrouvons statufié dans N-D de Marceille (Saint Jean-Gabriel Perboyre, 1802-1840, Lazariste béatifié par le pape Léon XIII en 1889, et canonisé le 2 juin 1996 à Rome par le pape Jean-Paul II), et qui, suite à son martyre en Chine, est devenu l’orgueil des Lazaristes ; il en est ainsi également en 1890, d’Antoine Nicolle, fondateur alors qu’il était Supérieur de N-D de Valfleury de l’Archiconfrérie, puis des sœurs de la Sainte Agonie dont les membres se comptaient dans le monde à plus d’un million au début des années 1900 (A. Berjat, Notre-Dame de Valfleury, op. cité page 46). |

|

S’il n’avait

pu

les voir, c’est que les travaux n’étaient pas terminés du

temps

de son vivant. Il fallait donc que Jean Jourde ait tout à coup

pris

une importance sans précédent dans sa Congrégation

pour

avoir droit, même à titre posthume, à autant de

sollicitude.

|

|

La cache de

Rennes

n’ayant ensuite été découverte qu’en juin 1885 par

Boudet,

Vannier et Jourde, on voit mal, dans ces années troublées

par

les lois de séparations de L’Eglise et de l’Etat, la divulgation

d’un

secret engageant justement l’Eglise. De crainte que tout ne soit

détruit,

on préféra donc à nouveau attendre. Mais la

nécessité

d’un nouveau codage se faisait donc sentir : on ne savait ce qu’il

allait

advenir et il fallait que rien ne se perde. Ainsi s’expliquent d’abord

le

livre de Boudet puis l’église de Saunière puis plus tard

son

domaine et enfin le dernier travail de Jourde (parchemins, dalles etc.).

Mais je reste

convaincu

que pendant toutes ces années s’opposait en fait à la

révélation

de ce secret un obstacle majeur : l’impossibilité

matérielle

de le soustraire à sa cachette. En effet tout nous indique que

le

berger Paris ne put s’introduire dans la cache de Rennes que par une

faille

naturelle trop étroite et dangereuse, peut-être

creusée

au fil des siècles, peut être existante quoique inconnue

depuis

toujours, qui n’a jamais été l’entrée principale

du

dépôt obturée définitivement lors de sa

constitution,

fort probablement à la fin du Moyen Age. Ainsi s’explique la

présence

d’une trentaine de squelettes : on n’a voulu laisser à

l’époque

aucun témoin.

N’ayant donc

aucune

possibilité technique de transférer ailleurs la partie

spirituelle

du trésor, tous ceux qui savaient depuis le 17ème

siècle

se sont tout simplement retrouvés obliger de gérer cette

connaissance

au mieux de leurs intérêts, ce qui, faute de mieux, a

entraîné,

pour que rien ne se perde, leurs codages successifs.

Le 20 mai

1930,

Jean Jourde était inhumé dans le petit cimetière

des

Filles de la Charité, au fond du superbe parc de l’ancienne

abbaye

Saint-Jean de Valsiger à Montolieu dans l’Aude. Si les

chevaliers

Templiers nous ont laissé sur leur sceau la vision de les voir

voyager,

par vœu de pauvreté, à deux sur le même cheval, les

Lazaristes,

suivant l’humilité qui sied à leur Ordre, ont pour

tradition

d’ensevelir leurs chers disparus à deux dans la même

sépulture

: Jourde fut donc enseveli dans la même tombe que M. Gardat,

ancien

aumônier du lieu. Ceux qui jetèrent alors sur son cercueil

les

dernières pelletées de terre étaient loin de se

douter

qu’ils mettaient un point final définitif à l’une des

plus

extraordinaires énigmes de tous les temps.

|

Nous

remercions

notre Ami Franck pour ce brillant Dossier.

Vous pouvez < retrouver l'entretien > qu'il nous a accordé voici 2 mois ; Une bonne occasion de mieux connaître ce personnage. |

|

|

|

|

|

|