PILAT ET LIENS Mars 2025

|

|

Michel Barbot

|

De Péluse à Pélussin : une voie pérenne de la Clé

de l’Égypte ?

Dans le n° 35 de la revue KOUNTRASS

(juillet – août 1992), nous pouvons découvrir une longue et intrigante étude du

Rav Hillel Roiter : La traversée de la Mer Rouge et le mystère de la

Grande Pyramide. Le Rav évoque l’expression biblique Yam Souf souvent

traduite par « Mer Rouge » mais signifiant « Mer des

Joncs » ou « Mer des Papyrus » ou suivant le contexte,

« Mer des Algues » : « S’il n’y avait déjà une mer de ce

nom dans les Bermudes, on aurait bien pu dire ‘’la Mer des Sargasses’’ !

Or, s’il est une mer caractérisée par une profusion d’algues, c’est bien la Mer

Rouge ! » Le Rav cite l’hébraïste et orientaliste chrétien Allemand

Wilhelm Gesenius (1786-1842) qui dans son Lexicon, dictionnaire

d’hébreu et de chaldéen, indiquait : ‘’Yam souf signifie donc ‘’la

mer des algues’’ ; il s’agit du Golfe Arabique’’ (N.d.T. : le Golfe

de Suez) où les algues abondent. En égyptien [coptique] on le nomme aussi ‘’Mer

des Algues’’. »

Le Rav Roiter s’arrête ensuite sur le

verset 37 du chapitre 12 du Livre de l’Exode, où il est écrit :

« Les Enfants d’Israël partirent de Ramsès, en direction de

Soukkot… » Je ne résiste pas, à partager ici le commentaire du Rabbi Rashi

de Troyes : « De Ra‘amsés vers Soukoth Soit une distance de cent

vingt milles, qu’ils ont franchie en une heure, comme il est écrit :

‘’je vous ai portés sur des ailes d’aigles’’ (infra 19, 4). » Le

développement fait par le rabbi médiéval au ch. 19, v. 4, plutôt surprenant quant

à la période où vivait Moïse, a été interprété par certains commentateurs de

façon prophétique, en référence aux oiseaux ou avions (latin avis,

« oiseau ») du XXe siècle… Le Rav Roiter indique :

« La ville de Ramsès (ou territoire nommé d’après cette ville) est

mentionné cinq fois dans le *‘Houmache. Elle apparaît pour la première

fois dans Beréchit/Genèse 47, v. 11 : ‘’ Joseph établit son père et ses

frères… dans le pays d'Égypte, dans le meilleur territoire, celui de

Ramsès...’’ » *Le ‘Houmache, nom hébreu du Pentateuque, de « Hamech

(masc.) / Hamicha (fém.) » signifiant « cinq », nomme les livres

constitutifs du Pentateuque. Le nombre cinq dans l’histoire biblique de Joseph

fils de Jacob symbolise l’Égypte.

Ramsès, point de départ des Enfants

d’Israël, est différemment nommée dans le texte du Targoum de Jonathan.

Le mot araméen Targoum, « traduction » s’applique au texte

araméen de la Bible hébraïque. Voici ce que le Rav

Roiter nous apprend sur cet autre nom : « Dans tous ces versets, sans

exception, Ramsès est traduit, dans le Targoum de Yonathan ben

‘Ouziel, par le mot Filoussine (ou Pelousin), en d’autres

terme PELUSIUM. Pelusium, en bon français ‘’Péluse’’,

était une ville de l’Egypte ancienne, son point le plus extrême-oriental,

surnommée la ‘’clé de l’Egypte’’. Si c’est bien là le Ramsès

biblique on comprend que les Israélites en aient fait leur première étape sur

la Route de l’Exode. »

Migdol – Joseph – Baal-Tsephon

Le Rav Hillel Roiter reconnaît à juste

titre dans la cité de Migdol traversée par les Israélites au commencement de

leur Exode : « le mot migdal, une tour, un donjon, un château-fort,

une citadelle. » Il s’appuie ensuite sur un passage de la Mekhilta

ou Règles de Rabbi Shimon (étude exégétique sur le Livre de l’Exode),

dans laquelle Migdol est ainsi évoquée :

« …là était la grandeur de l’Egypte

[N.d.T. : l’étymologie de Migdal et de Migdol est gadol :

grand], là était leur splendeur, leur haut lieu ; c’est là que Yossef/Joseph

entassa l’or et l’argent, ainsi qu’il est écrit (Beréchit/Genèse 47, v.

14) : ‘’Joseph recueillit tout l’argent qui se trouvait dans le pays

d’Égypte et dans celui de Canaan, en échange du blé qu’ils achetaient, et il

déposa cet argent dans la demeure du Pharaon’’.

« Joseph ayant enrichi l’Égypte et

son souverain le Pharaon, grâce à sa judicieuse politique économico-financière,

déposa consciencieusement ses biens et profits dans la forteresse de Migdol,

citadelle appartenant au Pharaon. Le

château-fort était aussi un coffre-fort !

Le ‘’Fort-Knox’’ de l’époque… bien gardé par une garnison en armes,

comme il se doit. Par contre, selon le *Yalqout

Mé’am Lo’èz, c’est à Baal-Tsephon que la fortune de l’Egypte

aurait été entassée. *Anthologie biblique du Rabbi Yaacov Couli publiée en

1730. Cet auteur dans son commentaire appliqué à Baal-Tsephon affirmait que

c’était le dieu de la richesse, car « l’or vient du Nord » (Livre

de Job, 37-22). Tsephon signifie en effet, en hébreu,

« Nord ».

Le Mossad ha-Rav Kook, fondation de

recherche religieuse et maison d’édition à Jérusalem, dans le commentaire Da’at

Miqra (‘’Connaissance de l’Ecriture’’), développe une intéressante

lecture : « Il se peut que le mot Baal-Tsephon complète le mot

Migdol, et que le nom complet de l’endroit soit Migdol Baal-Tsephon,

c’est-à-dire : ‘’La forteresse abritant le sanctuaire consacré à l’Idole

du Nord’’, le verset étant construit sur les règles de la symétrie

poétique… »

Le Livre de l’Exode, 12-35 et 36

révèle que les Enfants d’Israël quittèrent l’Égypte en emportant « des

vases d'argent, des vases d'or et des vêtements et le Seigneur avait inspiré

pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens, qui lui prêtèrent, de sorte

qu'il dépouilla les Égyptiens ». Le commentateur Rashi insiste sur la

traduction en araméen du Targoum Onqelos : « ils

vidèrent ». Le Rav Roiter n’hésite pas à écrire : « Il s’agit

vraiment d’un nettoyage par le vide : ils ‘’dépouillèrent’’ les Égyptiens

une première fois en sortant d’Égypte la nuit de Pessa’h […] pour finir ils

allèrent ‘’nettoyer’’ les trésors de Migdol/Baal-Tsephon ». Ces trésors du

verset 36, autres que ceux du verset 35, correspondaient de tradition à la

grande quantité d’or et d’argent gagnée par Joseph en vendant du blé.

Ces commentaires peuvent-ils être

reconnus comme vérité ? Joseph, l’un des 12 fils de Jacob, vendu par ses

frères, prisonnier dans les geôles de Pharaon, puis devenu par sa Sagesse,

vice-roi d’Égypte, a-t-il réellement existé ? Certains archéologues

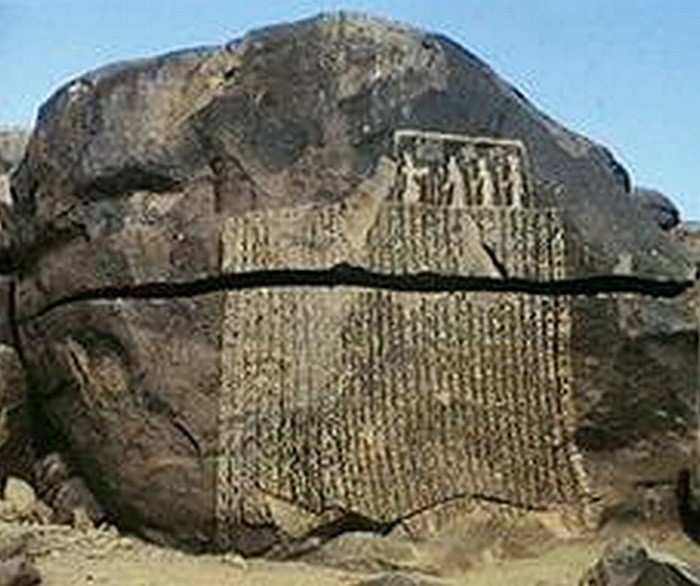

acceptent son existence au travers de l’inscription de la Stèle de la Famine,

découverte en 1889 par l’égyptologue Charles Edwin Wilbour, dans l'île de Sehel

sur le Nil près d'Assouan. Elle évoque une période de sept ans de famine durant

le règne de Djéser entre 2691 et 2625 av. J.-C. (IIIe dynastie). Datée du règne

de Ptolémée V Épiphane (204 et 180 av. J.-C.), l’inscription de la stèle,

authentifiée par les uns comme un fait historique, voire comme une fiction

d’époque, est aussi reconnue par les autres comme un faux commis à cette époque

par le clergé de Khnoum. Elle n’en est pas moins reconnue comme porteuse

d’informations précieuses relatives au Pharaon Djéser.

Voir https://theonoptie.org/2018/01/15/les-sept-annees-de-famine-annoncees-par-joseph/

Stèle

de la Famine

Le Rav Roiter, textes exégétiques à

l’appui, avance sa théorie suivant laquelle Migdol, Baal-Tsephon et

Pi-ha’Hirot (importante dans les propos du rav) existeraient toujours. Pour lui

ce « complexe IMPOSANT de bâtiments considérés dans l’Antiquité (et encore

aujourd’hui peut-être) comme la ‘’grandeur et la splendeur de l’Égypte’’, une

tour ou une forteresse ou toute autre construction élevée, accompagnée d’un

IDOLE consacrée au dieu du NORD ?... » pourrait « être le

complexe des Pyramides de Gizeh, près du Caire, et plus particulièrement la

Grande Pyramide de Chéops, et le Sphinx. »

Baal-Tsephon, l’Idole du Nord,

monte la garde devant Migdal, la Grande Pyramide qui indique le Nord vrai

avec une exactitude stupéfiante. Face à cette impression de « gigantisme,

d’immensité, de puissance, en résumé : de GRANDEUR », le Rav

poursuit :

« Ce n’est pas pour rien qu’on la

surnomme la GRANDE Pyramide. Or, rappelons-nous ce que les Sages d’Israël

disent de Migdol :

« ‘’… La

puissante citadelle (ou ‘’tour’’, ou n’importe quelle construction élevée

méritant le nom de migdal, dont l’étymologie, rappelons-le est gadol,

GRAND) de l’Égypte…’’ (*Malbim) *Le

Malbim : grand commentateur juif Ukrainien de la Bible (1809-1879).

« ‘’… Là était la GRANDEUR, la puissance de l’Égypte, là était leur

splendeur, leur haut-lieu…’’ (Mekhilta, Yalqout Chimo’ni) »

Le Sphinx (Sphinge jusqu’au XVIe

siècle) serait pour le Rav Roiter étymologiquement apparenté à l’hébreu Tsaphon

dont l’initiale est un Tsadé : « En effet, en hébreu le tsadé

se lit non pas ts comme il est retranscrit généralement, mais un son

très proche de ss, et il est encore prononcé ainsi dans certaines

communautés. Donc ‘’Tsaphon’’ doit se transcrire ‘’S-PH-N’’, consonnes que l’on

retrouve exactement dans ‘’S-PHiNg’’ (Sphinx). Il est clair à présent que

‘’Sphinx’’ est probablement une hellénisation de ‘’(Baal)-Tsephon’’, étymologie

très ancienne qui a fini par tomber dans l’oubli. »

Le

Sphinx et la pyramide de Gizeh © Dmtriy /Adobe Stock

Migdol

– Baal-Tsephon : Migdal la Grande Pyramide et Baal-Tsephon le

Sphinx ?

L’hypothèse du Rav Hillel Roiter, appuyée

par les commentaires exégétiques des Sages du Judaïsme, présentant la Grande

Pyramide de Gizeh comme le « prosaïque coffre-fort » dans

lequel Joseph, vice-roi d’Égypte aurait entassé l’or de l’Égypte, ne semble pas

irrecevable. Nous savons que la pyramide de Chéops ne renferma jamais le corps

du Pharaon dont elle porte le nom. Nous pouvons admettre que les Enfants

d’Israël après la traversée de Yam Souf aient effectués un premier crochet qui

les mena sur le plateau de Gizeh où ils vidèrent sous la conduite de Moïse, le coffre-fort

de l’Égypte.

La « Clef

de l’Égypte » a-t-elle quitté la Terre d’Égypte pour le Royaume de France ?

Marc-Alain Ouaknin dans l’ouvrage Le

Livre des prénoms bibliques et hébraïques, co-écrit avec Dory Rotnemer,

évoque longuement : « Moïse l’homme aux dix noms » ! En

effet : « Le Talmud insiste beaucoup sur la polynomie de Moïse – il aurait

eu neuf noms ». Et M.-A. Ouaknin d’insister : « Neuf noms

explicités et un nom caché, secret, en

langue égyptienne, qui ne nous est parvenu que sous sa traduction hébraïque,

Moché. » S’il n’est pas certain que Moché (Moïse) soit la traduction

précise du nom secret égyptien du Protecteur des Enfants d’Israël, il semble

néanmoins exister une confirmation, bien que souvent ignorée par les

commentateurs, du Passage de la Mer Rouge. Il s’agit de l’inscription du

sarcophage d’El-Arish découvert en 1857 dans la région du Sinaï par Francis

Frith (1822-1898) qui l’évoqua en 1863

dans son livre : Sinaï, Palestine, Nil. Ce sarcophage en granite noir

comportant des inscriptions hiéroglyphiques sur toute la surface, était utilisé

par les Arabes pour abreuver leurs troupeaux. Un récit sur ce sarcophage et une

traduction partielle du texte furent publiés en 1890 (F.L. Griffith, The

Antiquies of Tell el Yahudiyeh and Miscellaneous Work in Lower Egypt during the

Years 1887-1888). La pierre fut transportée au Musée d'Ismailia et une

nouvelle tentative de traduction fut entreprise. (Georges Goyon, Les travaux

de Chou et les tribulations de Geb d’après le Naos 2248 d’Ismailia – Kêmi,

revue de philologie et d’archéologie égyptiennes et coptes VI (1936), 1-42).

Pour la photo du sarcophage voir : https://promenade-egypte.photosegypte.com/ismailia/ismailia.php

L’inscription indique : « Sa

majesté ... se trouva à l’endroit appelé Pi-Kharoti » lieu correspondant

au Pi-Hahiroth biblique. Le Pharaon « fut jeté par une grande force. Il

fut jeté en l’air par le tourbillon ... Il ne fut plus en vie. » Le nom du

pharaon qui périt dans le tourbillon était Thom ou Thoum que l’on a reconnu

dans Pi-Thom, « l’habitation de Thom“.

https://jesus.forumgratuit.org/t1466-traversee-de-la-mer-rouge-localisee

Problématique sur cette inscription (une

des raison pour laquelle elle reste méconnue), la traversée de la Mer Rouge se

serait déroulée non plus dans Golfe de Suez mais dans le Golfe d’Aqaba.

Le Kabbaliste Virya (Georges Lahy) est

l’auteur d’un intéressant roman historique, Aboulâfia La quête du kabbaliste

(Éditions Lahy) relatant la vie du grand Kabbaliste Abraham Aoulâfia (1240

Saragosse – 1292 ? Patras). En 4e de couverture, nous pouvons

lire : « Grand voyageur, il fut également un témoin de son temps. Il

a, bien évidemment, côtoyé les maîtres de la Kabbale médiévale de sa

génération, mais aussi des hermétistes, des alchimistes, des compagnons bâtisseurs,

des pèlerins, des templiers, des soufis et des mystiques chrétiens. Condamné au

bûcher par un pape, il fut protégé par un autre. »

Un Templier avec qui il voyageait sur le

Rhône, l’interrogea sur la figure de Joseph d’Arimathie et sur le Graal. Voici

ce qu’il aurait répondu : « Il se nomme Yosseph Harmati en hébreu.

C’est-à-dire qu’il vient d’un lieu élevé. On connaît ce lieu, car il s’agit

d’un village qui surplombe la Vallée de Galaâd, là ou Jacob et Laban se sont

réconciliés. ‘’Galaâd’’ peut se lire ‘’Gal âd’’ : onde éternelle. Il y a

quelque chose du domaine de l’éternité. »

Le Templier précise « qu’il s’agit

du nom du chevalier qui est arrivé au bout de la quête et a pu regarder à

l’intérieur du Graâl. D’après toi, où pourrait-il se trouver ? »

Abraham Aboulâfia estime que le Templier lui en demande beaucoup, mais si la

coupe n’a pas été conservée dans la Vallée de Galaâd (nom de

l’arrière-petit-fils de Joseph…) : « alors, je suivrais la piste des

caravanes qui descendent en Égypte. » Le Chancelier également du voyage

lui demande pourquoi. Voici la réponse du Kabbaliste : « – Parce que c’est

la route des épices et surtout celle d’un baume qui avait la vertu de tout

guérir. Au chapitre 37, le Livre de la Genèse mentionne ceci : ‘’et

voici, une caravane d’Ismaélites venait de Galaâd. Leurs chameaux portaient des

épices, du baume et de la myrrhe, qu’ils allaient porter en Égypte.’’ Il

faudrait alors suivre cette route, qui ne s’arrête pas en Égypte. Elle traverse

cette mer que nous rejoignons, pour accoster soit à Lunel, soit à Marseille,

mais aussi à l’endroit où nous nous rendons en ce moment. » Les

Saintes-Maries de Ratis (de la Mer).

Cet épisode biblique évoqué par

Aboulâfia, renseigne sur l’identité des caravaniers qui achetèrent Joseph vendu

par ses frères et le descendirent en Égypte. Ces paroles prononcées par le

Kabbaliste nous intéressent au premier chef. Le voyage de

Joseph s’est achevé en Égypte, il n’a pas navigué sur la Méditerranée jusque

dans ce pays qui un jour sera la France. Mais nous pourrions penser que son

« trésor » qui était aussi celui de Pharaon aurait pu suivre la route

avancée par Aboulâfia.

Le moment est venu pour nous de retrouver

la « clé de l’Égypte ». Georges Lahy dans son livre évoque la cité de

Montpellier visitée par Aboulâfia. Les Juifs lui ont attribué le nom hébreu de Ir

Har Gaâsh. « Ce qui signifie ‘’ville du volcan’’ ou ‘’ville du mont

tremblant’’. […] Le nom Har Gaâsh

apparaît dans le Livre de Josué, chapitre, 24 verset 20. On y apprend

que le tombeau de *Josué se trouve au nord du Mont Gaâsh. » *Josué fut le

successeur de Moïse.

Aboulâfia rappelle « que le nom

romain de Montpellier était Mons Pessulus le ‘’Mont Verrouillé’’ »,

soit en hébreu « Har Naoûl, qui signifie ‘’Mont Verrouillé’’

ou Mont occulte. Allusion à un lieu qui protège un mystère scellé, en relation

avec les anciens cultes du féminin sacré. »

Placée sous l’égide de l’archevêque de

Maguelone, Mons Pessulus de par son nom semblerait tout désigné

pour accueillir la « clef de l’Égypte », de Péluse mais

n’oublions pas la proche cité de Lunel qui aurait pu suivant le Kabbaliste

Aboulâfia accueillir le Graal. La cité de la Lune, dans les anciens textes

hébreux ainsi que l’indique Madeleine Ribot-Vinas (Lunel le Kabbale et

l’Étoile – Éditions Lahy), porte les noms de « Migdal

Yériho », la Tour de Jéricho ou encore « beqâth

Yériho », la Vallée de Jéricho (Deutéronome 34:3). La Yériho

biblique était la cité de la Lune : Yaréah en hébreu. Des textes

médiévaux citeront Lunel sous le seul nom de Yaréah. Dans cette

cité médiévale où naît la Kabbale, « Yarhi […] fut le surnom des

maîtres juifs de Lunel qui portaient toujours l’appellation Yarhi à la

fin de leur nom… »

La cité de Lunel était intimement liée à

Maguelone, l’ancienne île portuaire où mouillaient les marchands Phéniciens et

Grecs. D’aucuns ont vu dans Maguelone un lieu où aurait vécu

Marie-Madeleine. M. Ribot-Vinas au sujet de Maguelone écrit « migdal

en hébreu : prend le sens de ‘’tour, veilleur, gardien, sentinelle’’…

Peut-être que la tour de Maguelone a-t-elle jadis servie d’avant-poste,

sentinelle avancée au milieu des flots pour garder la lagune ? »

Pour les Juifs la Camargue était un lieu

« secret », « verrouillé » un lieu qui détient ou qui a

détenu une clef. Cette clef ouvre un chemin placé sous le signe de la Migdal.

M. Ribot-Vinas fait échos d’une tradition remontant à l’année 70, suivant

laquelle des Juifs fuyant Titus et ses Romains, venus peut-être de Jéricho, se

seraient installés à Lunel, cœur de la Petite Camargue. Ils auraient

traversés la Camargue tout comme leurs ancêtres ont traversé Yam Souf. Le

souvenir du Passage biblique se retrouve en Arles, Porte de la Camargue,

au Musée de l'Arles et de la Provence antiques, avec le sarcophage

paléochrétien de la Mer Rouge de la fin du IVe siècle. Il se

retrouve aussi, toujours dans cette cité, dans cet autre exemplaire de

sarcophage pareillement nommé, dans l'ancienne cathédrale Saint-Trophime.

La « Clef de l’Égypte » a-t-elle

quitté la Camargue pour le Forez ?

Si les Yarhi ou Beneï Yarhi,

les Fils de la Lune ont marqué de leur emprunte cette région, il en va de même

de ces autres Fils de la Lune, les

Roussillon natifs du Roussillon. Pour notre ami Patrick Berlier, les

Roussillon du Pilat étaient membres de cette antique famille qui donna de très

mystérieux Rois du Pilat : LES ROIS DE L’AXE DU MONDE. La Société

Angélique T. I.

Ainsi que le rappelait le Rav Hillel

Roiter, la cité égyptienne de Pelussium (en bon français Péluse), « clé de

l’Égypte » fut la première étape des Israélites sur la Route de

l’Exode ». L’hypothèse suivie dans cette présente étude serait que les

Israélites du premier siècle après J.-C. ayant accosté dans le Roussillon ou

peut-être plus précisément leurs descendants, aient pu ensuite remonter jusque

dans les Monts du Pilat précisément à Pélussin, la médiévale Pulcin ou Pélucin.

L’abbé Batia dans ses Recherches

Historiques sur le FOREZ VIENNOIS publiées en 1921, évoque non pas l’exode

mais la fuite de chrétiens Lyonnais disciples de saint Pothin, après la

persécution de l’an 177 :

« Or, la fuite était facile dans la

direction de Lyon à Vienne et de Vienne à Pélussin. Il y avait le Rhône, ‘’voie

commode et toujours ouverte, très fréquentée par le commerce de Lyon’’.

(Steyert, Hist. de Lyon, T. I.) Il y avait une grande voie romaine de

Lyon à Vienne par Saint-Symphorien (Ottavum), enfin, sur la rive droite, la

Voie Narbonnaise ou, si elle n’était pas encore construite, des tronçons de

routes qui desservaient les environs de Vienne et se prolongeaient sur Ampuis,

Condrieu, Cabanacum et l’Ager Masclatis, toutes localités qui faisaient partie

du Pagus Viennensis. »

Dans sa narration de la fuite des

chrétiens de Lyon vers les montagnes du Pilat, l’abbé Batia juge nécessaire

d’évoquer la Voie Narbonnaise. Cet itinéraire, suivant Strabon,

serait l’œuvre d’Agrippa (– 20 av. J.-C.) qui traça depuis Lyon, un réseau

portant son nom, composé de 4 voies

principales. La Voie Narbonnaise, ancien itinéraire celtique, prenait naissance

dans la continuité du Cardo urbain de la cité lyonnaise pour se diriger au sud

jusqu’à Marseille ou Narbonne.

Tête

d'Agrippa (sculpture romaine, collection privée, Lyon) Photo Patrick Berlier

Les chrétiens Lyonnais, écrit l’abbé,

« seraient venus chercher un asile dans les montagnes du Pilat, à

Pélussin, où ils auraient élevé un autel à une image ou statue de la Mère de

Dieu qu’ils avaient apportée avec eux pour être leur consolatrice dans leur

exil. Une petite communauté chrétienne se serait groupée autour de la Sainte

Image et aurait, plus tard, érigé sur le même emplacement, la crypte de

Notre-Dame-sous-Terre. »

L’abbé Batia pour évoquer la fuite des Frères

de Lyon vers les montagnes du Pilat oriente le lecteur sur la Voie

Narbonnaise. Cette orientation, pourrait-elle révéler de façon

subliminale, la fuite suggérée ci-dessus ayant transitée à Lyon

mais initiée depuis la région Narbonnaise ?

Les princes juifs de la cité de Narbonne

transposèrent son nom sous la forme hébraïque de « Ner binah » soit

« Lumière de l'intelligence », voir : « Phare de

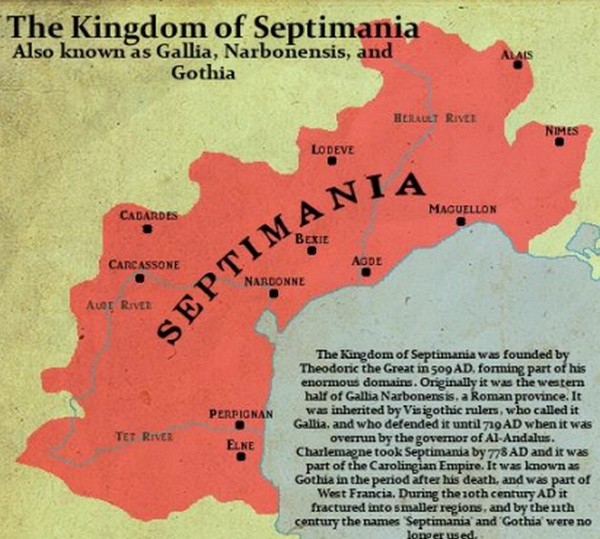

l’intelligence ». À la fin du VIIIe siècle l’exilarque de

Narbonne Makhir David fils de Habibaï David, membre de la diaspora juive de

Babylone et descendant du roi David, fut suivant des textes anciens, le premier

souverain du Royaume de Septimanie. Les récits le font naître à Bagdag en 720

et mourir à Narbonne en 793 (Toulouse est aussi mentionnée). Des livres de

langue anglaise évoquent l’aura quasi messianique de ce Prince de la MAISON

ROYALE de DAVID.

https://gw.geneanet.org/gratienne?lang=fr&n=ha+david&oc=0&p=aka+makhir+ben+habibai

https://gw.geneanet.org/achopart11?lang=fr&n=ha+david&oc=0&p=makhir+ben+habibai

Royaume

de Septimanie

https://acjp.fr/uploads/articles/bba31ad3e51a5d5d368a9c17a8ffba38.pdf

Le site TERRE PROMISE apporte de précieux

renseignements sur les Exilarcats de Babylone et de Narbonne en

reprenant divers articles. Dans l’article Le « roi juif » de

Narbonne rédigé par Aryeh Graboïs (revue des Annales du Midi 1997), nous

découvrons que Makhir David fut richement doté de propriétés à Narbonne

« ce qui sous-entendait que les biens fonciers de la famille étaient

d’origine carolingienne et que leur possession donnait à leurs propriétaires le

droit d’être assimilés aux seigneurs ». Le nom de Charlemagne est très

souvent mis en avant bien qu’il s’emble plus probable qu’il s’agisse de Pépin

le Bref. Charles Martel est aussi évoqué. « La légende de Charlemagne

dans le Languedoc au XIIe siècle » fut principalement

développée dans « l’abbaye de Lagrasse près de Carcassonne » elle

« avait recueilli entre autres matières les échos de la légende juive de

Narbonne ».

L’auteur de cet article au sujet de cette

abbaye, écrit : « L’œuvre en occitan du Pseudo-Philomène, consacrée

aux gestes de Charlemagne dans la province, contient la version retenue par la

population chrétienne du Languedoc, qui comporte des éléments différents de

ceux qui avaient été retenus par l’auteur de la légende hébraïque de Narbonne

». Philomène évoque la délégation juive présentée auprès de l’empereur

pour négocier une capitulation. « L’argument avancé par Philomène comporte

un intérêt particulier, parce qu’il fait expliquer par le chef de la délégation

que son arrivée dans le camp carolingien ne doit pas être taxée de trahison,

étant donné que les ‘’Sarrasins’’ savent parfaitement que les juifs jouissent

de droits propres à Narbonne puisqu’ils sont gouvernés par ‘’leur roi’’. »

Le Royaume Juif de Septimanie dura 140

ans mais ainsi que l’indique Arieh Graboïs : « le Nassi continuait

d’être appelé ‘’le roi juif’’ par la population chrétienne de la région, ce qui

laissa intact son prestige. »

Le titre de « roi juif » se

transmettra de manière héréditaire plusieurs siècles durant au sein de la

dynastie makhirite des Nessiim de Narbonne jusqu’en 1306, année où le roi Philippe le Bel,

expulse tous les Juifs de son royaume et se proclame détenteur de leurs biens. https://terrepromise.fr/le-roi-juif-de-narbonne/

Pour Patric Choffrut : « Il

semblerait que Pépin reçut Makhir dans la noblesse franque et l'adouba avec le

nom distinctif de Théodoric ». Le Royaume juif de Septimanie, mythe ou

réalité ? https://acjp.fr/uploads/articles/bba31ad3e51a5d5d368a9c17a8ffba38.pdf

Ce titre de « Roi du peuple »

ou Théodoric fut été attribué à Makhir « Celui qui sait », par le roi des Francs Pépin le Bref, suite à

l'aide des juifs de Narbonne pour repousser jusqu'à la mer les sarrasins de la

dynastie omeyyade en 759. En 791, Charlemagne confirme les statuts du Royaume

juif de Narbonne en créant le titre permanent de Nassi :

« prince »… le terme Nazir dans le sens de « patriarche »

est aussi reconnu.

Les descendants du Nassi Makhir David

de Narbonne dans le Forez

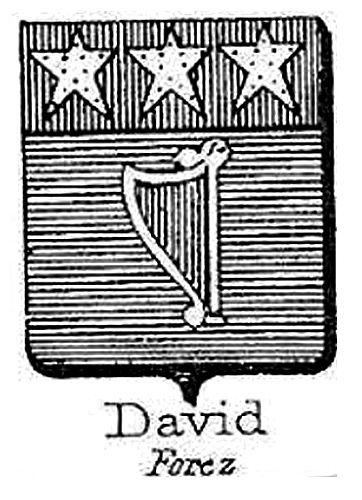

Julien David de St Etienne né vers 1175 apparaît comme un descendant de l’exilarque de Narbonne Makhir

David. Il est reconnu comme le premier représentant de la famille David

possessionné dans le Forez. Patrick Berlier m’informe que « L'Armorial

Général du Forez voit les David originaires de Saint-Rambert, et possessionnés

à Marclopt et Pravieux. » Au XVIe

siècle la famille lyonnaise de Gadagne tient le fief de Pravieux. Nous

connaissons les curieuses connexions établies entre cette famille d’origine

florentine et le trésor des Maisons juives de Lyon. Les quelques articles du

Net traduits très approximativement de l’anglais, présentent de façon

imprécise, Julien David comme natif, soit de de Lyon, soit de Saint-Étienne.

Pour ajouter à l’ambiguïté ces deux villes sont associés à l’Ardèche. Julien

David, marié à Jeanne Perrine Guiffault et décédé en 1540 vers l’âge de 65 ans,

est le père de Julien Etienne David dit aussi Julien de St Etienne David

seigneur de Pravieux marié à Julienne Matel, né et décédé à Saint-Étienne (env.

1212 - 1280). Les auteurs pensent qu’il fut baptisé enfant par son père, et que

de lui naquît la lignée chrétienne de la famille David. Le blason de cette

famille était : « d'azur à une harpe d'argent, au chef cousu de

gueules chargé de trois étoiles d'or ».

Blason

de la famille David – notons les trois étoiles

Le chef ou ciel de gueules (rouge)

caractérise la zone rougeâtre du coucher de soleil. Bientôt vont apparaître les

trois étoiles d’or ou étoiles moyennes qui indiquent le début et la fin du

Shabbat chez les Juifs. La harpe de David sur champ d’azur évoque la musique

des sphères. Dans la symbolique religieuse la harpe de David est

l’instrument qui accompagnait le roi David dans ses chants et dans ses danses.

Le roi David jouant du

violon (portail roman de Bourg-Argental) Photo Patrick Berlier

Les artistes médiévaux

ont souvent remplacé la harpe de David par un violon, sans doute plus facile à

représenter.

Musicien de grand talent, il composa

suivant la Bible, plusieurs mélodies. Au Moyen-Âge les représentations du roi

David le montrent « tenant dans une main un attribut du pouvoir (l’orbe ou le

sceptre) et dans l’autre, posée sur la poitrine, la harpe ou la lyre […] David est l’archétype du roi chrétien sage et

puissant, pieux et juste, garant de l’harmonie au sein de son royaume. »

Ces propos sont tirés de l’étude de Dominique Vinay, Le symbolisme politique

de David à la harpe dans le Penser du Royal Mémoire de Guillaume Michel (1518)

Albineana, Cahiers d'Aubigné Année

2005 17

pp. 123-151. Pour cette docteure en Littérature française de

l’Université de Tours, la harpe, insigne du pouvoir, a une valeur politique. Le

récit de Guillaume Michel en 1518 adressé au vainqueur de Marignan (1515), lui

rappelle quelle route il doit suivre. Le roi David offre au roi François Ier

sa harpe, ce qui permet à Dominique Vinay de présenter un roi David-François Ier :

« Lorsque David fait don de sa harpe à François, le sens prêté au

transfert d’ornement ne pose aucune ambiguïté : ‘’La harpe d’ung roy est sa

dignité royalle’’. […] La harpe fait du souverain le successeur de David,

elle est le signe des racines divines de sa royauté très-chrétienne, de la

souveraineté de François Ier sur la France et de ses droits sur

Jérusalem ; on peut affirmer qu’elle est l’équivalent symbolique et religieux

de la couronne, voire ici son substitut ».

La harpe du roi David porte en hébreu le

nom de Kinnor. Ce mot « vient du syr. kenara, ce qui signifie ‘’lotus’’.

Le bois de lotus ne pourrît pas et pouvait donc avoir été adapté à de tels

instruments. Le Lac de Génésareth (Kinneret) tient son nom de cet

instrument ».

Sur la rive occidentale de ce lac ou mer

de Kinnereth (dite aussi mer de Galilée) traversée par le Jourdain, se trouvait

la cité de Magdala d’où était originaire Marie-Madeleine ou Marie-de-Magdala,

dont l’ombre ou la lumière plane assurément sur de cette étude. Les trois

étoiles du chef de l’écu des David peuvent évoquer les Tres Marias, les trois

étoiles de la constellations d’Orion (le Baudrier d’Orion) associées dans la

tradition chrétienne aux trois femmes ayant visité le tombeau de Jésus lors de

la résurrection : Marie (mère de Jésus), Marie (femme de Cléophas) et,

précisément, Marie de Magdala. Ces trois étoiles, aussi appelées les

Rois Mages (Gaspard, Melchior, Balthazar), se projettent, il convient de le

rappeler, sur les trois pyramides de Gizeh. En 1830, un Français d’origine

forézienne, descendant de Julien David, retrouve un temps les Français du

Canada puis longe le lac Michigan et s’installe dans l’état de l’Illinois aux

États-Unis sur le territoire des Indiens Potowatomie. François Bourbonnais, tel

est son nom, devient trappeur de fourrures, chasseur et agent de l'American Fur

Company. Bientôt rejoint par d’autres colons, une petite cité verra le jour et

prendra le nom de Bourbonnais Grove : le « Bosquet

Bourbonnais ».

Nous découvrons sur le Net une page d’un

article publié dans Le Journal du Village, de l’Historical Society de

Bourbonnais Grove. Le titre de cet article rédigé par un certain Vic Johnson,

est : A Long Footnote ‘’Borbonnais Royalty’’ ? Fact of

Fiction ? (Une longue note de bas de page sur ‘’la Royauté

Bourbonnais ?’’ Fait de fiction ?). https://www.wikitree.com/photo.php/2/29/David-927-1.jpg

L’auteur, dans cet article hélas

incomplet, s’appuie sur les recherches effectuées par Denise Bourbonnais

Edinger, descendante du fondateur de Bourbonnais Grove. Ses recherches qu’elle

évoqua, été 2009, dans Le Journal du Village, confirmèrent l’ascendance

des Bourbonnais, en la personne de Julien David de St Etienne. Dans cet

article, elle faisait remonter cet ancêtre médiéval au premier roi de

Septimanie : Makhir David, mais ne parvint pas à « relier la

famille à la maison royale des Bourbons » bien que le titre de l’article

de Vic Johnson permette de penser qu’une telle tradition pouvait perdurer dans

la famille Bourbonnais.

V. Johnson rappelle que le roi Philippe

II Auguste (1180-1223) proposa d’expulser les Juifs de France avant la « fête

de Saint Jean-Baptiste (24 juin) 1182 ». « Leurs biens seraient confisqués

et réservés au roi et à ses successeurs. Certains Juifs, plutôt que de se voir

confisquer leurs biens, se sont convertis au catholicisme. ‘’Le Roi, par

respect pour la religion chrétienne, leur restitua toutes leurs possessions

dans leur intégralité et leur donna une liberté perpétuelle.’’ Il semblerait

que si les preuves généalogiques sont exactes, les lointains ancêtres de la

famille Brunet-Bourbonnais faisaient peut-être partie de ces Juifs

christianisés dont la propriété fut restituée. »

V. Johnson, reprenant semble-t-il les

recherches de la descendante du fondateur de Bourbonnais Grove, démontre que la

cité de Saint-Étienne d’où était natif Julien Etienne David, était

Saint-Étienne de Furan, sise à 40 miles au sud-ouest de Lyon ce qui

correspondrait bien aux 64 km séparant les deux cités par l’ancienne route,

ainsi que me l’indique notre ami Stéphanois, Patrick Berlier.

Saint-Étienne-de-Furan, ainsi que rappelé dans l’article, c’est

« développé grâce à l'abbaye cistercienne de Valbenoîte, fondée en

1222. » Patrick ajoute : « Saint-Étienne-de-Furan est bien le

nom le plus ancien de la cité, ainsi nommée pour la première fois dans un acte

de 1258, soit peu après la fondation de l'abbaye de Valbenoîte en effet. »

V. Johnson a placé au centre de la page

que l’on peut lire depuis le lien indiqué ci-dessus, une représentation d’un

personnage ainsi légendée : Saint Julien-Molin-Molette. Nous

retrouvons bien sûr le prénom des deux premiers David connus dans la région du

Forez. L’auteur n’explique aucunement la légende, peut-être le fait-il sur la

page suivante hélas absente. Saint-Julien-Molin-Molette n’est pas le nom d’un

homme mais celui d’une commune qui nous rapproche, via la commune de Maclas, de

la cité de Pélussin. L’illustration ainsi que sa légende, apparaissent en fait

comme un signe de piste. Après recherche il s’avère que l’illustration apparaît

sur la page Wikipédia consacrée à saint Julien l’Hospitalier. https://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_l'Hospitalier

Après avoir cliqué sur l’image

représentant saint Julien tenant de la main droite une épée, nous découvrons

sur la nouvelle page, un autre lien placé sous l’image. Ce lien permet de

découvrir la fresque dans sa totalité. Elle représente le thème de la « Sainte

Conversation ». Cette œuvre du peintre Domenico Ghirlandaio visible dans

l'église Sant'Andrea a Brozzi (1473) près de Florence, représente la Madone en

majesté et l’Enfant Jésus, assise sur un trône de marbre et conversant avec

saint Sébastien et saint Julien.

Le choix de saint Julien l’Hospitalier en

le légendant Saint Julien-Molin-Molette ne semble guère logique. En effet,

l’église de cette commune, construite en 1555, est bien consacrée à saint

Julien, mais Julien de Brioude, soldat romain de Vienne, devenu chrétien, et

qui alla lui-même se livrer à l'épée du bourreau à Brioude, un martyr régional

honoré entre la vallée du Rhône et l'Auvergne, ainsi que me le rappelle Patrick

Berlier.

L’énigme

suggérée par les 3 étoiles des David (Julien David pour les deux

premiers seigneurs) présentes dans leur chef armorial au-dessus de la harpe de

David, ne devait pas être étrangère aux Jullien de Pommerol qui ont possédé le

château de Virieu jusqu’à une période récente. Non bien entendu, les Julien

David n’ont aucun lien de parenté avec les Jullien. S’il existe un lien,

au-delà de l’étymologie latine de leur nom, il convient pouvons-nous le penser,

de le chercher dans la symbolique lunaire julienne... Un célèbre

romancier Américain, auteur prolifique de récits d’aventure, de science-fiction

ou d’héroic fantasy connaissait cette symbolique. Il s’agit d’Edgar Rice

Burroughs (1875-1950) le père littéraire de Tarzan. Également connu pour les

cycles de Pellucidar (la Terre creuse), de Mars ou de Vénus, il est aussi

l’auteur d’un cycle de la Lune. Ce cycle conte les aventures des empereurs de

la Lune, d’origine terrestre, qui formèrent la dynastie des Julian (Julien).

Antonin Chavas dans le livre PÉLUSSIN

hier ses origines et son histoire, écrit : « D’après un légende,

les Jullien seraient originaires de Perse, venus en France vers 1234, suite à

la croisade de saint Louis. » Suivant cet historien de Pélussin ce fut

Messire Benoît Jullien, écuyer bourgeois de Lyons qui Le 8 avril 1749,

acquiert « les biens de la famille des mouliniers Benäy possessionnés à

Virieu, Pélussin, Chavanay ». Son fils « Roch Jullien commande la

garde nationale de Pélussin ». Il fut tout à la fois le premier maire de

Pélussin et le premier des Jullien qui occupèrent le siège de premier magistrat

de la cité. Dans cette liste nous trouvons Alexandre Jullien né en 1823. Son

mariage avec Hélène Battant de Pommerol en 1849 permettra à ses descendants de

se nommer Jullien de Pommerol. Deux fois maires de Pélussin de 1852 à 1875 il

participera à la création du blason de la cité en proposant trois étoiles.

Antonin Chavas explique : « Il est vrai que plusieurs familles de

notables ont déjà trois étoiles d’or ou d’argent sur leur blason : Les

Barbier, les de Villars, les Dervieux, etc. » Les Barbier, grande famille

forézienne notariale gravitant autour du seigneur de Virieu,

blasonnaient : « D’or au chevron de gueules. En pointe un

croissant au chef de même, chargé de trois étoiles d’or ». Les

notaires, il est bien connu, reçoivent et transmettent les secrets… Alexandre

Jullien désirait peut-être doter la cité de Pélussin de cette troisième étoile

absente de son blason ?

Blason

d'Alexandre Jullien. Devise : SPES MEA IN DOMINO (Mon Espoir est dans le

Seigneur)

D'azur

à la fasce d'or accompagnée en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d’un

croissant de même.

La devise paraît prendre appui sur la

première partie du verset 2 du Psaume 40 (39 dans la Vulgate) du roi

David : « J’ai mis mon espoir dans le Seigneur… ». La devise

latine des Jullien se démarque de la traduction de la Vulgate latine de saint

Jérôme qui traduisait ainsi le texte hébreu : « expectans expectavi

Dominum… » : « J’ai attendu patiemment le Seigneur… »

Le texte hébreu se lit

phonétiquement : « Kavoh Kivyty ‘Adonaï… » Adonaï,

« Seigneur » remplace le nom de Dieu imprononçable : IHVH

ou Yahvé présent dans le texte hébraïque.

Le choix de la devise par les Jullien,

fut-il motivé par son commentaire rabbinique ? Les deux premiers mots

hébreux, « Kavoh Kivyty », apparaissent comme un superlatif qui ne

transparaît pas dans toutes les traductions du verset. « Espérer,

espérer » ou bien « espérer avec espoir » que la devise, à

l’instar de certaines traductions, synthétise dans les mots « mon

espoir ». Il est habituel

d’interroger Rashi de Troyes pour le commentaire biblique. Le célèbre rabbi

médiéval commentait : « J'ai

beaucoup espéré le Seigneur en Égypte, et ce psaume

s'adresse à tout Israël. » Ainsi donc, au travers de cette devise, nous

retrouverions l’Égypte. Le verset commence par un appel, celui des Enfants

d’Israël vers le Seigneur pour qu’il les délivre et se termine par la réponse

favorable de Dieu. Le verset suivant est ainsi traduit dans la Bible du

Rabbinat Français de Zadoc Kahn : « Il m’a retiré d’un gouffre

tumultueux, d’un bourbier fangeux; il a posé mes pieds sur le roc et affermi

mes pas. »

Rashi commente ainsi : « hors de la

fosse rugissante De l'emprisonnement de l'Égypte et du rugissement de leur

tumulte. De la boue épaisse De la mer… est une expression

(caractérisant) la boue, *fanyas en (vieux) français ».

*« fange » en français moderne. Rashi prolonge ainsi : « Oui

Il a établi Il a préparé mes pas. », en l’occurrence sur Sèla, mot

hébreu traduit par « roc » ou « rocher ».

Sur le site http://www.cyber-contact.com/tehil40.html nous découvrons pour les versets 3 et pour le verset 4 évoquant un

« chant nouveau », ce commentaire appuyé sur les propos de

Rashi : « (3) Dans ce verset, David compare l’esclavage d’Egypte à

une ‘’fosse turbulente’’ et la mer Rouge, qui fut ensuite traversée par les

enfants d’Israël, à ‘’une fange boueuse’’ (Rachi). (4) Ce ‘’chant nouveau’’ est

le Cantique de la mer Rouge (Rashi). »

Dans la Bible annotée de Neuchâtel nous

trouvons cet intéressant commentaire : « De

la fosse meurtrière. On a traduit aussi : d'un puits qui menait un grand bruit.

Mais le mot hébreu que l'on traduit par bruit signifie aussi

destruction, et ce dernier sens est mieux à sa place dans ce passage. L'image

employée ici fait penser au traitement infligé à Joseph (Genèse 37.24) et à

Jérémie (Jérémie 38.6). « Le roc élevé et solide forme le contraste le plus

complet avec la fosse fangeuse, où l'on ne peut prendre pied. »

Ainsi donc dans un même passage

biblique, nous pouvons reconnaître tout à la fois, par la structure du texte,

le puits où Joseph fut descendu par ses frères mais aussi la traversée de la

mer Rouge qui va symboliser le retour de Joseph – ici synonyme de d’Israël –

dans la terre de Canaan.

Quant à ce roc ou rocher (hébreu

Séla) sur lequel après la traversée de la mer Rouge les Enfants d’Israël vont

se dresser, où se lever, il est associé par le commentateur Malbim à une

forteresse, « un endroit où mes ennemis ne pourront pas atteindre ».

Les ennemis sont bien sûr les Égyptiens et sur ce rocher, ils ne pourront pas

(ou plus) les atteindre. Nous avons pris connaissance plus haut dans cet

article de ce que Malbim écrivait sur le Migdol d’Égypte : « La puissante citadelle (ou ‘’tour’’, ou n’importe

quelle construction élevée méritant le nom de migdal, dont l’étymologie,

rappelons-le est gadol, GRAND) de l’Egypte ».

Pour le Rav Hillel Roiter,

Pi-ha-Hirot, Migdol et Baal-Tsephon ne formeraient qu’une seul entité, un seul

et unique lieu, celui de Gizeh avec les trois pyramides et le sphinx. La

signification de Pi-ha-Hirot est complexe, je l’avais en partie évoquée dans

cet ancien article : LA FOREST DE TOUPHON ET LA

PIERRE HORI. Le Rav Roiter retient l’idée

d’un rocher auquel les érosions de sable et de l’eau auraient prêté une

forme évocatrice d’un lion à buste d’homme. Il reprend en fait les propos

que l’on peut lire dans le n° 892 de Science et Vie – janvier 1992. Le

Sphinx que le Rav retrouve dans le nom de Baal-Tsephon (le Baal du Nord) serait

devenu synonyme de Liberté pour les Enfants d’Israël qui symboliquement se

dressèrent sur le Rocher (Séla) que Malbim associe à la forteresse, soit la Migdol

ou Grande Pyramide où aurait été entreposé l’or récolté par Joseph pour le

Pharaon. Le mot utilisé par Malbim est

Mibtsar, « forteresse » ou « tour ».

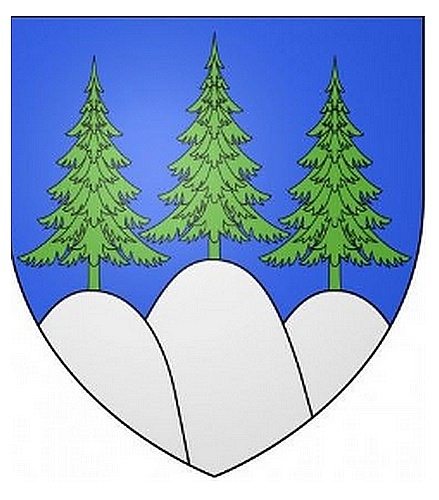

Bien qu’Alexandre Jullien souhaitait doter les

armoiries de Pélussin de trois étoiles, il n’en fut rien, ainsi que l’explique

Antonin Chavas : « Curieusement la nouvelle mairie porte un blason

avec trois sapins au lieu des trois étoiles prévues par la municipalité

Jullien. » Les sapins seraient-ils « plus expressifs et

représentatifs de Pélussin que les étoiles… » ainsi que l’avance A.

Chavas ?

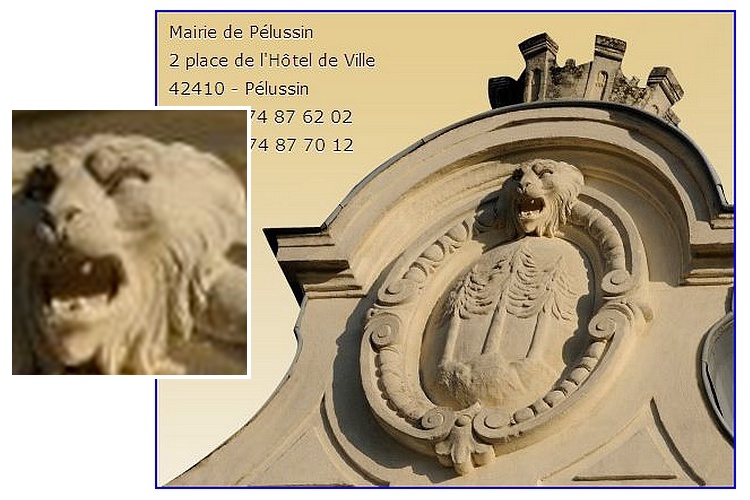

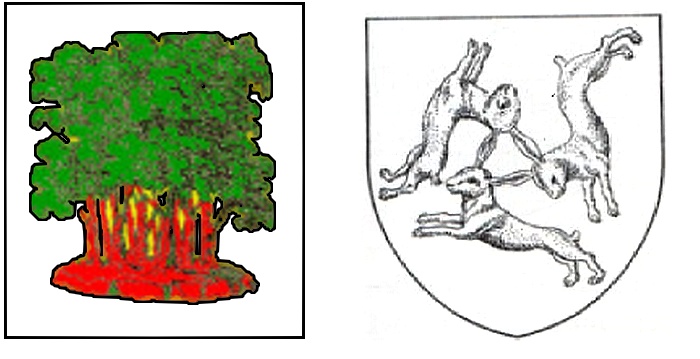

Blason de Pélussin

https://www.armorialdefrance.fr/page_blason.php?ville=8892 Site Internet de la commune,

2012.

Le blason de Pélussin se lit : « D’azur

à trois coupeaux d’argent rangés en fasce, chacun surmonté d’un sapin de

sinople. »

Blason

de Pélussin en façade de la mairie – en médaillon : détail du cimier

Ce blason sculpté, placé en fronton sur

la façade de la mairie, paraît saisissant. Retenons tout d’abord, en cimier, la

tête menaçante semblant faire corps avec

l’écu prenant la forme d’un tronc humain. La bouche grande ouverte ne montrant

que peu de dents mais assurément toujours capable de mordre ! Elle semble

veiller sur un secret tel le Sphinx Gardien du Secret. Le Rav Hillel Roiter

présente le Sphinx sous les traits de Baal-Tsephon le Baal du Nord (du Secret),

divinité antique. Sur la page internet de QUIZ PESSAH 5780 dans

lequel nous retrouvons de façon résumé quelques propos du Rav Hillel Roiter,

nous pouvons lire dans la question 637 : « Selon le Midrach, Baal

Tsefon ressemblait à un grand chien assis. D'après Rav Hillel Roiter il s'agit

du Sphynx (notez la similarité linguistique avec "Tséfon") dont le

rôle était de veiller sur Migdal, qui, toujours selon Rav Roiter, est la grande

pyramide de Gizeh adjacente au Sphynx, dans laquelle étaient entreposés les

trésors de Pharaon. »

https://www.torah-box.com/docs-hizouk/quizz-pessah.pdf

La tête du blason semble veiller tel le

Sphinx. Mais que garde-t-il ? Baal-Tsephon correspond aussi à Baal-Seepa,

le Seigneur à la Sombre Face. Arthur Conan Doyle dans son roman ésotérique La

Ville du Gouffre, en fait le maître de l’Atlantide. Guy Tarade dans ses

livres rappelle que certains chercheurs reconnaissent dans les lettres B.S. de

l’église Rennes-le-Château, Baal-Seepa, le seigneur à la face noire.

L’hébreu Tsephon ou Tsaphon, est connu en

langue hébraïque pour avoir une guématrie de 226 en tenant compte du fait que

chaque lettre est aussi un nombre. Le mot s’écrit avec un Tsadé (90), un Phé

(80), un Vav (6), un Noun (50) soit une longueur d’onde de 226. Or,

cette guématrie est aussi celle du nom de ville égyptienne de Pélussim (la Clé

de l’Égypte) : Pé (80), Lamed (30), Vav (6), Samekh (60), Yod (10), Mem

(40), soit un total de 226 !

Le blason apparaît très parlant avec ses

trois sapins. L’écu de forme ovale symbolise l’œuf. Aux XVIIe et

XVIIIe siècles, il fut utilisé comme cartouche, notamment pour la

figuration des armes de France, (sous le Roi-Soleil, précisément en référence à

ce nom…). Les trois sapins sont représentés de telle façon qu’ils se pénètrent

l’un l’autre de telle façon que l’arbre central semble cacher la forêt. Cette

représentation – trois sapins sur trois coupeaux – se démarque en fait d’une

figure héraldique nommée « forêt », représentée mouvante d’une

« motte ».

La

forêt héraldique – les trois lapins unis par les oreilles

Les trois sapins réunis par leurs

branches, le sont à la façon des lapins ou lièvres présents dans l’héraldique.

Ils tournoient semblant courir l’un après l’autre et joints ensemble par trois

oreilles disposées en triangle. Ce symbole était déjà connu dans l’Antiquité à

Babylone et en Égypte. L’oreille trinitaire qui relie les lapins/lièvres, relie

également les trois sapins. En effet, en vieux français, l’oreille (oraille ou

euralle) désigne aussi la lisière, l’orée de la forêt… une frontière entre la forêt

secrète (le triangle) et la campagne environnante où évolue l’homme au

quotidien. À noter, sur la commune de

Saint-Appolinard, localité la plus méridionale du canton de Pélussin, se trouve

le toponyme de l’Oreille.

https://www.amisdesparcs.fr/IMG/pdf/lieux_dits_canton_de_pelussin_maj_2016-2.pdf

Le Dictionnaire Godefroy à titre

d’exemple, mentionne dans la forêt de Benon (1273, Reg. Du Parl., Arch.

D26.) le : « droit de chasse aux lievres en l’oraille

… »

Les trois SaPiNs

reliés ensemble comme le sont les trois lapins ou lièvres, nous entraînent dans

un passage entre les langues. Les Phéniciens qui possédaient des

comptoirs sur la côte atlantique, reconnurent dans la Péninsule Ibérique, une

terre de lapins, aussi la nommèrent-ils SEPANA (hébreu

Shapan), lapin en langue phénicienne… d’où le nom du pays : ESPANA. Le nom

hébreu SEFINA ou SPINA, « navire », a aussi été avancé pour

l’Espagne. La racine de ce mot, SEFEN ou

SEPEN signifie « mystère », « secret », « caché ».

L’hébreu biblique Shapan, « daman » ou « lapin », a pour

racine « Sapan » : « caché », « trésor ».

Dans le triangle auriculaire se cache le trésor…

Bien que les trois sapins supplantent les

trois étoiles, ils ne les ont pas supprimées de la mémoire collective, bien au

contraire ! Les trois coupeaux d’argent, support des trois sapins,

devaient initialement soutenir les trois étoiles. Elles sont

symboliquement identiques aux trois pyramides de Gizeh reflet sur la terre des

trois étoiles du Baudrier d’Orion évoquées précédemment. Les trois pyramides et

peut-être plus spécifiquement la Grande Pyramide, qui nous accompagne depuis le

début de cette étude. Dans cette pyramide se trouve l’or de Joseph.

Antonin Chavas évoque ce qu’il nomme les CURIOSITÉS

ET MYSTÈRES DE PÉLUSSIN. Le premier mystère évoqué concerne le nombre trois

dont il constate la présence répétée dans le cirque montagneux où se niche

Pélussin : « – Le massif des TROIS dents. – Le Calvaire des

TROIS Croix… – Les TROIS Sapins – Les TROIS madones – La chapelle Sainte

Antoine dite des TROIS cochons, etc… Il

enchaîne ensuite sur un second mystère : l’année 881 gravée sur un mur de la

crypte de Notre Dame, signalée pour la première fois en 1893. L’actuelle église

fut terminée dans les années 1880, ainsi que le rappelle notre ami Thierry

Rollat dans son article La guerre des clochers. Antonin Chavas dans la

perspective de cette année 881 écrit : « Curieusement, dans

l’inauguration des travaux réalisés à la crypte Notre Dame et du nouveau

clocher de l’église en septembre 1881 ; cette similitude de date est

étonnante ». L’historien Pélussinois s’interroge sur une possible

confusion, voire une mauvaise lecture.

Nous pouvons

aussi y reconnaître une volonté de vouloir marquer le millénaire de la crypte.

Le clocher – la pyramide ou migdal – en cette année 1881 vient couronner ce

millénaire, initié dans le secret de la crypte où fut placée la Vierge noire.

Lorsque j’ai rédigé le conte de Noël Le dernier des VOYAGES EXTRAORDINAIRES

de Jules Verne, j’étais encore loin d’avoir commencé cet article, or il

apparaît que j’y évoquais ce nombre 881 en rappelant que les rabbins

l’associaient à la descente de Joseph fils de Jacob dans le puits d’où les

Ismaélites le retirèrent pour le vendre en Égypte. L’histoire de Joseph était

en route…

L’abbé Batia

rattache le millésime 881 au roi de Bourgogne et de Provence, Bozon siégeant à

Vienne. En 779 les rois Francs contestent cette royauté et mettent le siège

autour de Vienne. La reine Ermengarde dirigea la défense de la cité pendant que

le roi Bozon, suivant Batia, « tenait la campagne pour ravitailler Vienne

et harceler les assiégeants. La ville succomba en 881, après deux ans de

siège ; mais la nouvelle royauté de Bozon fut reconnue par Charles le

Chauve. » L’abbé Batia pense que le roi Bozon, s’en vint « dans ses

marches autour de Vienne […] dans la région Pélussinoise pour y cherchez des

vivres… ». Remarquons que les Frères de Lyon lorsqu’ils ont fui à

Pélussin, s’en venaient pareillement de Vienne, renseignés par les Frères de

Vienne suivant l’abbé Batia. L’abbé avance l’hypothèse suivant laquelle le roi

Bozon aurait inscrit ce millésime 881 suite à « quelque vœu ou promesse à

Notre-Dame-soubs-Terre ou quelque pieuse fondation faite par Bozon en

reconnaissance de l’heureuse issue de cette campagne qui aurait pu être

désastreuse pour lui ? ». La présence possible de Bozon à Pélussin,

venu chercher des vivres, rappelle quelque peu celle des frères de Joseph venus

avec leur père Jacob chercher du blé… un blé au final synonyme d’or…

Patrick

Berlier dans le livre LE PILAT MYSTÉRIEUX (chapitre NOTRE-DAME-SOUBS-TERRE,

LA VIERGE NOIRE DU PILAT), évoque de

façon bien intrigante « la plus curieuse figuration allégorique de la

Vierge, sous la forme d’une tour en marbre, haute de 1,50 m environ, avec

créneaux et mâchicoulis comme une tour médiévale. Elle repose sur un socle

hémisphérique autour duquel s’enroule un serpent. Cette tour n’est pas autre

chose qu’un tronc en réalité. » Patrick poursuit : « En haut, on lit ,une inscription en

latin : TVRRIS DAVIDICA ? LA Tour de David, qui est l’une des appellations de

Marie dans les Litanies de la Vierge. » Information d’importance et

bienvenue, rappelée par le Stéphanois : « Tour se dit migdal

en hébreu, et ce mot a donné Magdala, nom de la ville de Marie la Magdaléenne,

il y a donc par ce biais analogie entre Turris Davidica et sainte

Marie-Madeleine. » Et Patrick de conclure ainsi : « Cette œuvre

étonnante a été donnée par la famille Jullien de Pommerol au XIXe

siècle, à l’époque où elle faisait construire le château de Virieu en l’ornant

d’une tour néogothique assez semblable. »

Famille

Jullien de Pommerol ! Quelque part, nous pourrions dire : la boucle

est bouclée ! Le donateur, serait-il, le deux fois maire, Alexandre

Jullien, pierre majeure de la pyramide dans l’œuvre julienne

pélussinoise ? Une des pierres majeures fut assurément Roch Jullien. L’ami

Thierry m’écrit : « j'aime beaucoup le fait que les Pélussinois

puissent avoir sauvé la vie de Roch Jullien à La Révolution ».

Le mystère

de la Grande Pyramide, avancé par le Rav Hillel Roiter, marqué par la cité

égyptienne de Péluse, « clé de l’Égypte », a-t-il pérégriné jusque

dans la cité pilatoise de Pélussin ? L’idée d’une pyramide dans le Forez a été

déjà pensée mais de façon romanesque dans un

passé récent. Le penseur en question n’est autre que l’ami Patrick

Berlier. C’est ainsi que l’idée se profile quelque peu en 2006 dans l’article LA

PYRAMIDE DU BESSAT, LA CROIX DE CHAUBOURET ET LA CROIX DES FOSSES. Cette

idée sera développée trois années plus tard de belle façon dans le conte de

Noël, LE SECRET DE LA GRANDE PYRAMIDE UN CONTE D’UN AUTRE MONDE. Le

conte comporte assurément une vérité. Patrick projette la Grande Pyramide de

Gizeh sur le Pilat avec un Saint des Saints marqué par... une certaine croix...

Pélussin est extérieur à cette géographie sacrée formulée par Patrick mais

j’invite le lecteur intéressé par ce récit à le (re)découvrir. http://regardsdupilat.free.fr/bonneanneetrois.html

La pyramide pélussinoise,

si tant est qu’elle puisse être acceptée, fut assurément connue des Chevaliers

de Pulcin récemment évoqués par Thierry Rollat dans son très intéressant

article Les châteaux de Pélussin. Derrière ces chevaliers évoqués par

l’abbé Batia, plane l’ombre des Templiers dont on reconnaîtrait sur le

territoire de Pélussin ici et là quelques pierres de réemploi. Signe de piste

en direction de cette pyramide, apparaît semble-t-il la croix énigmatique de La

Valette au dos de laquelle se reconnaît le soleil et la lune… les Roussillon ne

sont pas loin… Admirons les photos de cette croix que Patrick nous présente

dans cet article consacré à la visite de CHRISTIAN DOUMERGUE RETOUR DANS LE

PILAT.

http://regardsdupilat.free.fr/chateauxdepelussin.html

http://regardsdupilat.free.fr/christianetkeida.html

Il y a

quelques années Thierry Rollat me donna le privilège de découvrir les

« signes venus d’ailleurs ». visibles au-dessus d’une cheminée dans

un environnement géographique semblant indéniablement templier... Je me

souviens avoir émis l’hypothèse suivant laquelle ces signes templiers

n’étaient pas étrangers au thème de la pyramide que l’on peut reconnaître par

deux fois (après retournement), coiffée de son pyramidion. http://regardsdupilat.free.fr/dessignesvenusd%27ailleurs.html

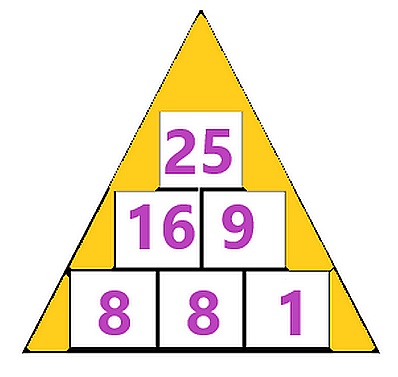

Le nombre 3

si présent à Pélussin, important chez les Druides mais aussi chez les

Templiers, m’a incité à dresser une pyramide mathématique à trois étages dont

la base serait marquée par le nombre clé 881.

Pyramide mathématique de Pélussin

Le résultat

paraît résumer ce voyage autour de la « clé de l’Égypte » :

Bien sûr le nombre 881 dans la crypte

devait être inscrit en chiffres romains DCCCLXXXI mais nous pouvons tout à fait

l’étudier avec nos chiffres arabes connus déjà des Templiers. L’addition des

trois chiffres donne le nombre 17 et ce nombre a pour valeur secrète 153

(1+2+3+…+17). Le second étage de la pyramide mathématique ou additive se créé

après l’addition des deux cases de gauche, puis ensuite avec les deux cases de

droite… la seconde étant utilisée pour les deux additions. La même opération

sera effectuée avec le second étage pour découvrir le troisième. Évagre le

Pontique (346-399) moine ayant vécu dans le désert d’Égypte, a considéré que

153 représentait une harmonie de contrastes, puisque 153 = 100 + 28 + 25, avec

100 nous avons un carré, avec 28 un triangle et avec 25 un cercle. 153 = 100

(10*10, nombre carré) + 28 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, nombre triangulaire,

sommation, pyramide) + 25 (=5*5, nombre automorphe, ou sphérique, dont les

chiffres du carré se terminent par le nombre lui-même, comme 76^2 = 5776), donc

réunion de 3 ordres.

La Grande Galerie de la Grande Pyramide

de Gizeh mesure environ 153 pieds de long. Georges Barbarin dans son

livre Le secret de la Grande Pyramide, utilisait ce nombre de pieds

mesurant dans sa longueur la Grande Galerie, comme un étalon permettant de

découvrir des événements relevant de la prophétie. Cette méthode fonctionne

pour certains événements mais beaucoup moins pour d’autres. Il n’en reste pas

moins que ce nombre 153 se retrouverait plusieurs fois dans ce monument. Le

nombre 25 couronnant la pyramide, se retrouve dans la lecture du nombre 153

faite par ce moine d’Égypte. Ce nombre est égal à 5 puissance 2. Le nombre 5

apparaît dans l’histoire de Joseph fils de Jacob, comme le nombre

caractéristique de l’Égypte pharaonique. Le nombre 16 de la case de gauche du

second étage de la pyramide mathématique, apparaît comme la guématrie ou valeur

numérique de Yo (Yod 10 – Vav 6), diminutif hébraïque de Yoseph ou Joseph. Le nombre 9 qui associé au 16 de Yo (Joseph :

« il ajoutera ») donnera le 25 du sommet de la pyramide, s’écrit en

hébreu avec la lettre Teth. Ainsi que l’indiquent Josy Eisenberg et Adin

Steinsaltz (L’Alphabet sacré – Éditions Fayard), cette lettre a la forme

de la grossesse. Elle symbolise en ce sens « les neuf mois de la

prégnance », temps de plénitude mais dont il faut sortir pour entrer dans

la vie.

Les hermétistes connaissent bien le signe

de la Grosse S. Cette grosse lettre apparaît d’étrange façon dans les graffiti

templiers de Chinon dans lesquels certains chercheurs ont voulu reconnaître le

Testament des Chevaliers de l’Ordre du Temple. Cette Grosse S apparaît comme

une Annonciation prédite par les Templiers. Encore une fois cette Grosse S peut

se trouver dans la vie de Joseph, au travers de ce que le peintre et rabbin

Israëlien Itzhak Besançon (Yosseph – Éditions du Chant Nouveau), nomme l’épisode de l’œuf… « Va te faire

cuire une œuf » ou la non grossesse en l’occurrence, mais qui

permit à Joseph suivant le commentaire de Rashi de Troyes, par son maintien du

« Pacte de Pureté », « de déchiffrer les signes qui sont enfouis

jusque dans les hiéroglyphes de l’impure Égypte » et ainsi, de faire face

aux années de famine en amassant le blé nécessaire pour survivre et ainsi

renforcer le « trésor » de Pharaon.

Cette Grosse S est représentée mais de

façon autre que celle de Chinon (qui évoque un cygne et son œuf) dans les « signes venus

d’ailleurs » évoqués ci-dessus. D’autres signes apparaissent communs à

ceux visibles dans cette maison du Pilat proche d’un ancien lieu templier et à

ceux visibles dans la tour de Coudray à Chinon. Notons le rapprochement esquissé

par Thierry Rollat entre ces signes représentés au-dessus d’une cheminée et le

puits à l’extérieur « de la maison aux signes ». Il invite le lecteur

à jeter « un œil averti vers et dans le puits qui parait lui aussi d’un

autre temps. »

Notre long

voyage, effectué grâce à la « clé de l’Égypte » qui nous a ouvert les

portes, s’arrêtera ici. Il conviendra à chacun de l’interpréter selon son

propre discernement.